城市社会学

方言距离与城市流动人口犯罪的同群效应——基于广州、深圳、东莞三市的实证分析

摘要: 在快速城市化过程中,由人口流动带来的区域文化碰撞在推动经济增长的同时,也深刻影响着社会融合。基于中国裁判文书网、《汉语方言大词典》、2017年全国流动人口动态监测调查的数据,本文以广州、深圳、东莞三大人口超千万的人口净流入城市为例进行实证分析,以方言距离为文化差异的代理变量,研究其如何影响城市流动人口的同乡团伙犯罪行为。研究表明,方言距离与流动人口同乡团伙犯罪显著正相关,同群效应是文化差异增加流动人口同乡团伙犯罪率的主要途径之一。本文从方言距离视角解读城市化过程中文化隔阂对城市社会和谐稳定的影响,丰富了文化影响移民犯罪及治理的理论探索,对推进以人为本的新型城镇化具有一定借鉴意义。

关键词:流动人口;方言距离;文化差异;同群效应;同乡团伙犯罪

作者简介:章平、许哲玮,深圳大学中国经济特区研究中心

一、问题的提出

改革开放以来,数以亿计的人口从农村向城市流动、集聚,2020年第七次全国人口普查数据显示,常住人口和户籍人口的城镇化水平已分别达到63.89%和45.40%,这两个数据的差异生动刻画了中国城市化的独特性。人口流动在给大城市提供充裕劳动力的同时,也带来了不同地域文化的碰撞、冲击和融合,甚至是一些犯罪活动。本文尝试回答的具体问题就是文化差异如何塑造外来人口的犯罪行为特征。

城市移民犯罪是社会学、经济学等学科关注的经典议题(Ousey, et al., 2018)。自贝克尔(Becker,1974)开创性地将“理性人”的经济分析引入犯罪行为研究后,大量围绕城市犯罪的发生和治理的研究陆续出现。已有文献主要从失业(Freeman,1994;Raphael and Winterebmer, 2001)、教育(Lochner and Moretti, 2004;Carlana, et al., 2022)、劳动力市场(Ousey, et al., 2018)、收入分配不平等(Kelly,2000)、人口规模和结构(陈春良、刘正山,2014;Hipp and Kane, 2017)等因素入手论证犯罪的发生。具体到流动人口(移民)与城市犯罪的相关性这一世界性议题上,无论是理论还是实证研究,至今都尚未达成共识(Spenkuch,2014;D’Hombres and Nunziata, 2016;Piopiunik and Ruhose, 2017;Mariani and Mercier, 2021)。

如果抛开争议,在讨论流动人口(移民)的犯罪行为的影响因素时,除了上述一般因素之外,更需要强调作为一种社会行为的移民犯罪发生的社会环境和社会关系(Glaeser and Sacerdote, 1999;Alonso-Borego, et al., 2012)。面对同样的外部环境,不同群体(特别是移民)的犯罪率、犯罪类型不尽相同,这是因为群体、个体之间的文化差异和社会互动还未能很好地被纳入犯罪行为的解释体系。在以贝克尔为代表的犯罪的经济学分析中,孤立的“理性人”正逐渐嵌入以格兰诺维特的社会网络为代表的社会互动。(特别是移民的)犯罪行为是在社会结构和社会关系的约束下进行理性计算的(Sah,1991;Glaeser, et al., 1996)。

由于早年成长经历中根植的乡土记忆(包括方言、饮食等生活习惯)承载着文化传统,所以流动人口在大城市的身份认同感相对更低。他们的社会网络仅限于血缘和地缘关系,呈现明显的“内卷化”特征(彭远春,2007;王忠、旷远瑶,2019;周申、何冰,2019),在择居就业中更偏好同乡集聚,形成如同乡村、同乡缘社区等同乡聚集地(李志刚等,2011;叶鹏飞,2012;张春泥、谢宇,2013;Stuart and Taylor, 2021;曾东林等,2021)。这些流动群聚化特征的形成,进一步增大了不同群体间的隔阂,乃至形成与城市主流文化相对立的包括犯罪组织在内的亚群体(张荆,2011;张爽,2015: 张桂金、刘小敏,2018)。现实中的确也可以看到许多犯罪网络和团伙都是基于同乡关系建立的,如东南亚的“三合会”、意大利的“黑手党”(Krajewski, et al., 2022)等。

本文使用中国裁判文书网的公开数据、《汉语方言大词典》及2017年全国流动人口动态监测调查的数据,以广州、深圳、东莞三大人口超千万的人口净流入城市为例,尝试对文化差异如何影响外来人口犯罪进行量化研究,并检验团伙犯罪中的同乡同群效应的传导机制。

二、文献综述与研究假设

(一) 文献综述

大量区域文化的相关研究显示,即便在一国之内,各区域的文化仍存在显著差异,且持续影响群体和个体的微观行为、社会经济等宏观问题(Gelfand, et al., 2011;Gelfand and Harington, 2015;Schulz, et al., 2019)。佟(Tung,2008)认为,随着时间推移,文化的国内跨区域差异至少和跨国差异一样显著。中国因为历史悠久,幅员辽阔,人口众多,地理区域跨度大,所以跨区域文化差异现象尤为突出,比较典型的如集体主义(“南稻北麦”)(Talhelm, et al., 2014)和文化松紧程度(Chua, et al., 2019;Gelfand,2019;Talhelm and English, 2020)。

根据“文化演化理论”(Talhelm and Oishi, 2019),区域环境塑造区域文化,文化通过自我复制得以获得“粘性”延续传承(Boyd,1988)。在人口流动、人口结构多元化的城市化进程中,犯罪可以说是多元文化差异和冲突的一种表现形式(Selin,1938;金江等,2020)。不同的出生地、种族和历史文化传统造就的不同移民群体是影响城市犯罪的重要因素(Spenkuch,2014;Piopiunik and Ruhose, 2017;Fouka,2019)。

相对于“相对剥夺理论”和“社会支持理论”对流动人口犯罪的解释(章元等,2011;张丹丹等,2017;Ma, et al., 2020),“犯罪是文化冲突的产物”这一观点日益受到重视(贺曙敏、李锡海,2008)。如果从文化冲突分析的角度看,需要解决的问题是: 如何度量文化?文化或者文化冲突又如何影响流动人口的犯罪行为?

首先是如何度量文化、文化多样性和文化差异的问题。在考察文化影响经济增长、生产力水平、创新创业和社会治理的社会经济效应时,不同研究对作为核心解释变量的文化采用了不同的度量方法,较多选用国籍或出生地(Alesina, et al., 2016;Akay, et al., 2017)、种族(Blume-Kohout,2016)、价值观(Poirine, et al., 2017)、语言(Marino, et al., 2012;刘毓芸等,2015;徐现祥等,2015)、宗教(Parboteeah, et al., 2015)等不同维度来度量文化,特别是在研究作为外来人口的移民行为特征时。

中国情境下的经验研究主要采取以下几种对文化的量化方式: (1)基于塔海姆等(Talhelm, et al., 2014)概括中国“南稻北麦”的农作物种植模式对应的集体主义和个人主义文化,根据各地稻麦种植面积比例对文化进行定义(丁从明等,2020);(2)选取方言作为文化代理变量,多来自徐现祥等(2015)和刘毓芸等(2015)构建的中国278个地区级(及以上)城市的方言多样性指数;(3)采用户籍地(人口流出地)作为文化多样性代理变量(金江等,2020)。具体测算方式包括: 用基于“赫芬达尔—赫希曼指数”(Herfindahl-Hirschman Concentration Index,HHI)的民族和语言分化指数(Alesina, et al., 2003)测度一个经济体内多个民族的影响;用“极化指数”(Ethno-linguistic Polarization Indices)(Alesina, et al., 2016)测度不同民族的差异化程度的影响和反映不同民族文化的均衡程度多样性熵(Diversity Entropy Index)(Akay, et al., 2017)。

受语言经济学的启发,本文选择方言距离作为文化差异的代理变量,考察其对流动人口团伙犯罪的影响,这是因为语言是文化传播效果中最为重要的因素(向志强、麻庭滋,2020)。方言所蕴含的家乡文化和乡土情怀能拉近流动人口之间的情感距离,形成具有强约束力和凝聚力的同乡圈层(翟学伟,2014),因此,方言距离影响流动人口的身份识别、认同和社会互动(信任谁、与谁为伍),这与犯罪成本直接相关。

其次是文化如何影响流动人口犯罪的问题。群体之间或内部的多元化差异如同一把双刃剑(S. Horwitz and I. Horwitz,2007),文化作为其中的重要一维也是如此。大部分以语言和宗教作为文化代理变量的文献发现,高度的文化差异增加了不同群体的沟通成本,带来信任分割,降低整体的社会信任水平,阻碍基于认同、归属和信任的社交网络构建,对经济增长、城市化等产生负面影响(Churchill and Mishra, 2017;丁从明等,2020)。同时,很多以国籍或出生地为代理变量的文献认为文化多样性促进了地区的创新、创业和生产力水平的提高,“技能互补理论”和“知识溢出理论”为这一积极观点提供了支持(Ottaviano and Peri, 2006;Bove and Elia, 2017)。

现在的研究通常认为社会融合(特别是文化融合)受到抑制会提高移民犯罪,尤其是有组织的团伙犯罪的可能性,因为都和社会互动相关联(Morselli,2013)。阿克洛夫和克兰顿(Akerlof and Kranton, 2000)的“身份认同理论”认为,外来者身份会增加融入本地社会的困难。流动人口和本地人各自携带并延续着区域文化特征,都不愿意相信陌生人(Alesina and Ferrara, 2002),由此会形成不同的小群体,在个体之间、群体内部或群体之间的社会互动中显现出“内聚外斥”的特征(周雪光,2016)。金江等(2020)对人口多样性影响犯罪的解释机制做了很好的综述,并对人口多样性造成身份隔阂和影响社会信任以致提升犯罪率做了机制分析。

犯罪,特别是有组织的团伙犯罪和社会互动之间的相关性也不断得到证明和解释(Glaeser,et al.,1996;Ballester, et al., 2010;Spenkuch,2014)。很多研究表明,有组织的犯罪(团伙)成员经常来自个人关系亲密、沟通交流成本更低的社会网络,如家庭成员(Bezin, et al., 2021)、朋友(Lee, et al., 2021)、邻居和同事(Hjalmarsson and Lindquist, 2019)。流动人口的社会网络一般以血缘、亲缘和地缘为主。在面对语言、饮食等生活习惯障碍时,他们更倾向于在同乡群体内获取身份认同,形成同乡聚集的“内卷化”(陈瑛等,2021)。张春泥、谢宇(2013)将“同乡聚集”定义为流动人口建立在籍贯或同乡认同上的频繁互动,形成在空间上相聚而居或相聚就业的现象。同乡聚集在为流动人口的择居就业提供便利(Patel and Vlla, 2013)的同时,也成为犯罪(特别是团伙犯罪)的温床。很多研究表明,流动人口犯罪的亚文化是通过族群、同乡等内部群体聚集形成的(Morselli,2013;Mastrobuoni,2015;Quan,2020)。

同乡聚集固定社会关系网络。在社会互动过程中,某一个体行为及其结果受到同一群体中其他个体行为及结果的影响,就是理论上的“同群效应”(Coleman,1968)。从文献分布看,相关研究主要集中在社会、教育、劳动、消费经济学(Angrist and Lang, 2004;Duflo, et al., 2011;Chetty and Hendren, 2018),以及企业和政府行为领域,也算是多学科关注的现象。近期出现了不少将同群效应的“社会互动理论”引入犯罪研究的文献,比如,瓦尔(Warr,2003)较早解释了犯罪行为产生的同伴影响这一社会因素,伯纳思科等(Bernasco, et al., 2017)发现个人参与犯罪的决策受到个人特征和社区罪犯人数的显著影响。斯蒂文森(Stevenson,2017)提出了青少年监狱中的同伴影响的三种机制: 犯罪技能传播、新犯罪网络构建、以犯罪为导向的非认知因素的社会传染。进一步的实证检验发现,接触来自不稳定家庭并具有高度攻击性的同龄人会导致罪犯被释放后的犯罪行为的增加,以及以犯罪为导向的态度和行为的增加。斯托特和泰勒(Stuart and Taylor, 2021)利用1970—2009年的数据估计了社会联结(social connectedness)对美国各城市犯罪的影响后发现,移民网络显著减少了各类犯罪行为,这一效应在来自南方同一出生地的非裔美国人中特别明显。

(二) 理论分析及研究假设的提出

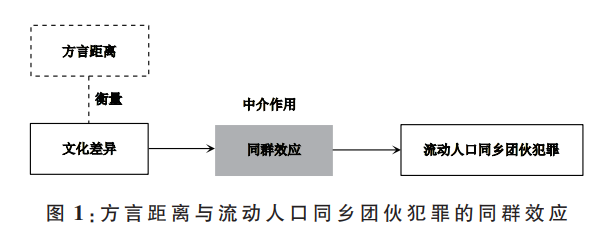

在理论和实证层面,现有文献已经就文化差异对流动人口犯罪的影响达成了初步共识。文化差异会影响流动人口的犯罪行为,也会影响流动人口在择居就业的日常生活中信任谁和与谁为伍的决策。特别的是,可能囿于数据可得性等原因,对于团伙犯罪这一类型的流动人口犯罪尚未有很好的解释。延续上述思路,本文对“文化差异—同群效应—同乡团伙犯罪”三个核心变量之间的关系(图1)的研究可以丰富这一方向上的理论思考和经验证据。

流动人口是本文的核心研究对象,上述理论机制的分析以人口流动为中心展开,研究流动人口的行为决策及其社会经济影响,并分为人口净流入和人口净流出两种城市形态。在人口净流入的城市,大量流动人口聚集在一起,文化相近的群体或个体基于血缘、亲缘、地缘建立起各类组织和社会网络。因此,以人口净流入的城市(非移民国家中的移民城市)为切入点,人口的跨区域流动过程为本研究创造了同一群人经历不同区域(跨文化)的文化差异这一准自然实验的情境。在同一城市中,大规模的人口流入形成了方言、饮食等生活习惯的文化多样性,流动人口与本地居民是存在隔阂还是融合?如果流动人口只局限为同乡群体,客观上就为同群效应和同乡团伙犯罪的产生创造条件。

从空间分布格局来看,流动人口呈现向城市群和都市圈聚集的特点(王梅婷、周景彤,2022)。第七次人口普查的数据显示,中国流动人口已达37 582万,占全国总人口的26%。特别的是,在三大沿海城市群中,作为粤港澳大湾区核心的珠三角城市群的人口净流入城市比例和人口总数均居榜首,流动人口治理面临巨大挑战。广州、深圳、东莞是珠三角地区人口净流入数量最多的城市,流动人口规模大,来源地复杂,与岭南文化的差异不一而足,在人口净流入的城市中具有较强的代表性。在择居就业中,他们偏向与同乡聚居于半城半村的城边村或城中村,形成了诸如“广西村”“湖南村”“贵州村”“河南村”“四川村”等同乡(同业)村。村内方言和具有地方特色的饮食盛行,形成垃圾回收、装修工程等各种低端产业链。一方面,与本地人的文化差异强化了流动人口内部及同乡成员之间的凝聚力,降低了冲突可能性。另一方面,作为发案率高地的城中村,有犯罪前科或犯罪倾向的人比例相对也高,他们在同乡之间分享自己或他人的犯罪态度和行为。罗天莹、徐芳芳(2010)认为,这种交流分享会过分夸大犯罪带来的收益,将新来的同乡拉进团伙,同乡成员很容易就会被这种氛围所同化。

基于上述理论、经验观察和尝试回答的问题,本文提出了以下研究假设:

假设1: 用方言距离度量的流出地与本地的文化差异越大,流动人口越趋于参与同乡的团伙犯罪。

假设2: 文化差异越大,流动人口越趋于信任同乡群体内部成员而非本地人,并形成相对孤立封闭的同乡集聚,强化同群效应,增加同乡团伙犯罪的可能性。

三、数据来源与描述性统计

本文使用的数据主要来自中国裁判文书网和2017年全国流动人口卫生计生动态监测调查。

中国裁判文书网由最高人民法院依法设立,内容几乎涵盖全国三级法院生效的全部法律文书,覆盖了全部犯罪类型,数据量大且具有代表性。我们利用该网站的公开数据,筛选、识别出2011—2018年犯罪所在地为广州、深圳和东莞的流动人口团伙犯罪的裁判文书。裁判文书详细记录了原告与被告的基本信息,包括户籍所在地、年龄、性别、教育程度、民族、犯罪经过等。我们利用这些信息识别团伙犯罪中的同乡犯罪,计算方言距离,并将其中一些信息作为控制变量放入模型。

2017年全国流动人口卫生计生动态监测调查是由原国家卫生和计划生育委员会流动人口服务中心自2009年以来在全国范围内开展的第十次连续断面调查,实际调查的有效样本为169 989人。其中,2011—2017年流入的人口现居住地是广州、深圳、东莞的样本为1 057人。该调查数据可用来识别不同户籍的流动人口在三市的分布情况和基本生活状况。考虑到流动人口的流动规律在短期内变化极小,本文以2017年的调查数据取值来补足2018年的缺失数据。

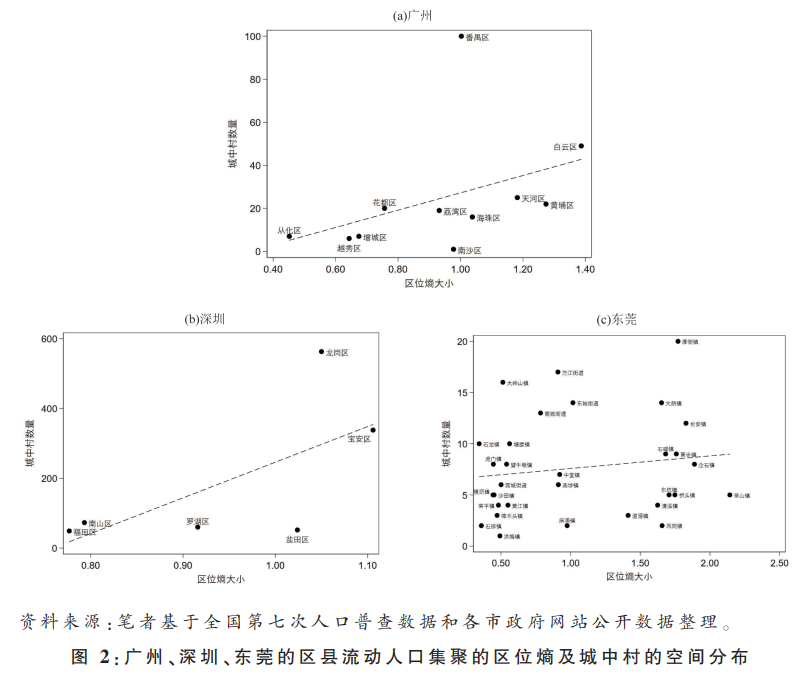

本文的研究对象是流动人口。我们将法律文书上被告人户籍所在地非广州、深圳、东莞三市的样本视为流动人口。城中村是流动人口的主要聚居地(刘梦琴,2000),他们选择聚居于城中村,不只是因为房租价格低廉、交通便利,更重要的是城中村有他们赖以生存的亲缘、地缘、业缘等社会资本纽带(吴晓,2001)。为了更加直观地表现流动人口聚居于城中村的现象,我们分别统计了广州、深圳、东莞三市各区县的城中村和流动人口的空间分布状况。城中村的空间分布用各区县的城中村数量来表示。流动人口空间分布的衡量则参考了吴蓉等(2019)使用的区位熵指标,具体公式如下:

LQ=(xi/Ti)/(xall/Tall)(1)

其中,xi/Ti表示i区县的流动人口占比,xall/Tall表示i区县所在城市的流动人口占比,比重越大,意味着流动人口在该空间的集聚性越强。图 2是笔者基于城中村数据和全国第七次人口普查数据整理的统计结果,可以看出,广州、深圳、东莞的区县流动人口集聚的区位熵与城中村的空间分布呈正相关关系,表明流动人口集聚的方向与城中村的分布大体一致,证实了流动人口偏好于聚居城中村的现实情况。进一步说,文化差异引起的流动人口内聚外斥的社会互动特征使得城中村成为流动人口同乡聚集或聚居的根据地,这给本文后续的讨论提供了有力支持。

本文的被解释变量是同乡团伙犯罪。鉴于犯罪团伙是一个由两个及以上相互作用、相互依赖的个体组成的集合体(王钢、刘猜,2015),我们首先剔除了裁判文书中的个人犯罪样本,在余下的团伙犯罪裁判文书中,我们以其中的被告人为样本,共得到7 697个样本。若被告人所在犯罪团伙存在一个或多个与其相同户籍的被告人,则认为此被告人参与了同乡团伙犯罪,赋值为1,反之则为非同乡团伙犯罪,赋值为0。

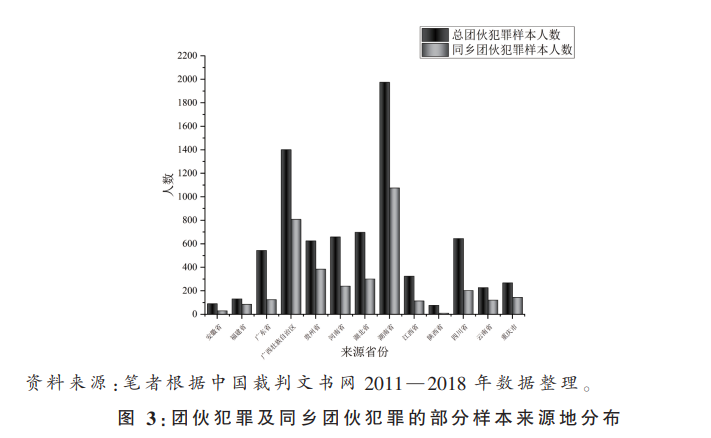

图 3展示了部分团伙犯罪及同乡团伙犯罪的样本来源地分布,证实了广州、深圳、东莞三地流动人口的来源地广、文化多样性高的特点。其中,来自湖南和广西的流动人口最多,同乡团伙犯罪的现象在各来源地流动人口中较为普遍。

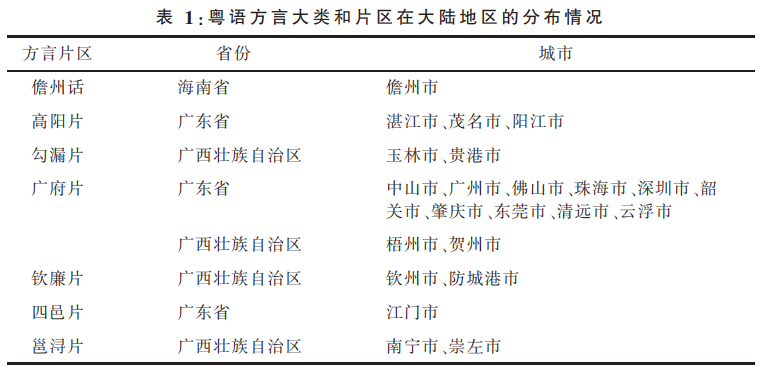

本文主要考察文化差异对同乡团伙犯罪的影响,所以文化差异是核心解释变量。我们使用方言距离作为代理变量来度量地域间文化差异的大小。方言距离越大,意味着两地的文化差异越大,在一定程度上也增加了发生文化冲突的可能性。在方言距离的构建上,本文参考了许宝华、宫田一郎主编的《汉语方言大词典》,以市和县为单位,将全国大部分市县的汉语方言从粗到细划分为“方言大类”“方言片区”“方言小片”。方言大类包含吴语、中原官话、粤语、客话等17类,每个大类又细分了不同方言片区。若再对方言片区进一步细分,就会分为不同的方言小片。考虑到只有部分方言片区进行了细分,本文就参考“方言大类—方言片区”的分类方法来构建方言距离。表 1展示的是粤语方言大类在大陆地区的分布情况,可以看出,粤语方言大类细分了“高阳片”“广府片”“勾漏片”等7个片区。本文的研究对象是广州、深圳、东莞三个代表性较强的人口净流入市,从表 1可知,三个城市均属于粤语方言大类下的“广府片”。据此,我们设定被告人户籍所在地与流入地之间方言距离的赋值规则如下: 被告人户籍所在市属于“广府片”的,赋值为1;被告人户籍所在市不属于“广府片”但属于粤语方言大类的,赋值为2;被告人户籍所在市不属于粤语方言大类的,赋值为3。

为了控制文化差异之外影响同乡犯罪的因素,本文参考关于犯罪影响因素的已有研究(朱宇等,2005;陈云松,2013;李博翔、蒋岩波,2014;吴士炜,2015;林钧昌、尹新瑞,2020),在数据可得范围内选取了如下变量: 年龄、性别、民族、教育水平、婚姻状态、人均收入差异、犯罪规模、政治参与、当地歧视和当年流动人口在流入地的户籍分布。其中,性别和民族分别按被告人是否为女性和是否为汉族赋值为0和1。教育水平按不同的学习阶段逐级赋值,从“文盲”到“硕士”依次以0—5赋值,其中,“半文盲”赋值为0.5。“人均收入差异”用流入市与同乡户籍所在市的人均GDP绝对离差的对数值表示。“犯罪规模”用被告人所在犯罪团伙的总被告人数来衡量。婚姻状态、政治参与、当地歧视、流动人口在流入地的户籍分布以2017年全国流动人口卫生计生动态监测调查数据为依据,筛选出2011—2018年流入广州、深圳、东莞的1 057个流动人口样本。以被告人户籍所在省份及犯罪所在地为筛选标准,分别对与此户籍所在省份和流入地相同的流动人口样本的婚姻状态、政治参与、当地歧视取均值,并统计出相应流入年份该户籍所在省份的流动人口在流入地的人数,作为对应变量的衡量标准。其中,2018年的相关数据用2017年的数值近似替代。表2给出了各个变量的描述性统计结果,可以看出,核心解释变量方言距离的均值为2.83,表明总体上团伙犯罪中被告人的户籍地与流入地的方言距离较大,文化差异明显。

四、方言距离与同乡团伙犯罪的相关性分析

(一) 基准回归

由于本文的样本数据在每个时间序列对应的样本及样本量都不同,属于混合横截面数据,而非面板数据,且被解释变量属于非连续的分类变量。我们参考计量经济学对此类型数据的处理方法,决定采用Probit模型,并控制年份固定效应,考察长时期内以方言距离为代理变量的文化差异对同乡团伙犯罪的影响。基本的计量模型设定如下:

fellowi=a0+μ×dialecti+Xiγ+μi(2)

其中,fellowi表示被告人是否参与同乡团伙犯罪;dialecti为核心解释变量,即方言距离,用来衡量地区文化差异的大小;Xi表示由一系列控制变量组成的向量,涵盖了可能影响同乡犯罪的个体和地区因素,包括年龄、性别、民族、教育水平、人均收入差异、流入地的流动人口户籍分布等变量;μi为随机扰动项。

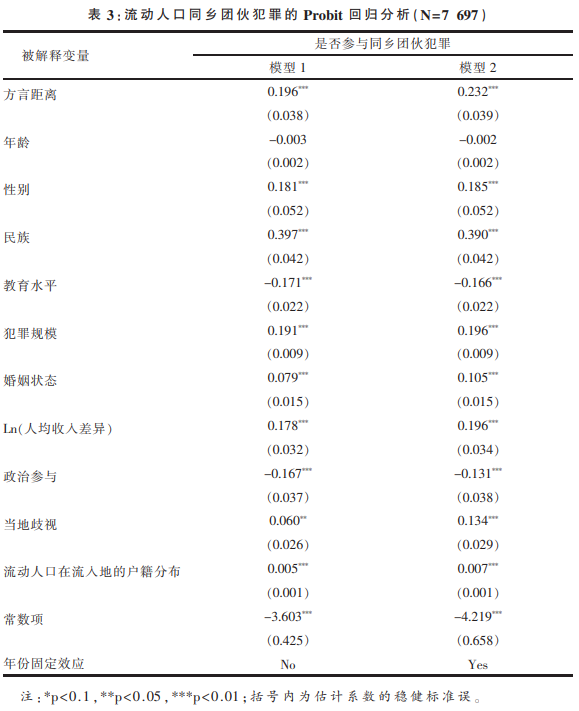

表 3模型1和模型2的回归结果分别显示了未控制和控制了年份固定效应的情况。在这两种情况下,方言距离对同乡团伙犯罪的影响系数均通过了0.01统计水平的假设检验,表明在广州、深圳、东莞三个人口净流入城市中,与流入地的方言距离越大,流动人口在团伙犯罪中选择同乡的概率就越高。控制年份固定效应更能反映相关估计系数的长期效应。在此情况下,我们对方言距离进一步求导,可知方言距离对同乡团伙犯罪的边际效用为0.083,即流动人口户籍地与流入地的方言距离每增加1个单位,流动人口在团伙犯罪中选择同乡团伙犯罪的可能性就会增加8.3%。这意味着,在城市化快速推进的背景下,人口流动带来的文化多样性给社会稳定带来了负面影响。

从其他控制变量的估计结果来看,少数民族流动人口及低教育水平流动人口与同乡团伙犯罪之间存在显著的正向影响。少数民族流动人口的选择在一定程度上也可归因于文化差异。高教育水平的流动人口具备较强的社会生存能力,对同乡的依赖感相对较低。犯罪规模和流动人口在流入地的户籍分布反映了犯罪团体与流动人口同乡在流入地人口基数的大小,基数越大,同乡团伙犯罪的可能性也越大。流入地与流动人口户籍所在地的人均收入差异及本地人对流动人口的歧视均对同乡团伙犯罪存在正向影响,这意味着经济差异和社会偏见造成的心理落差是流动人口同乡团伙犯罪的影响因素之一。此外,与在婚的流动人口相比,未婚和离婚的流动人口更可能会参与同乡团伙犯罪。提高流动人口的政治参与水平,能够有效降低流动人口参与同乡团伙犯罪的可能性。

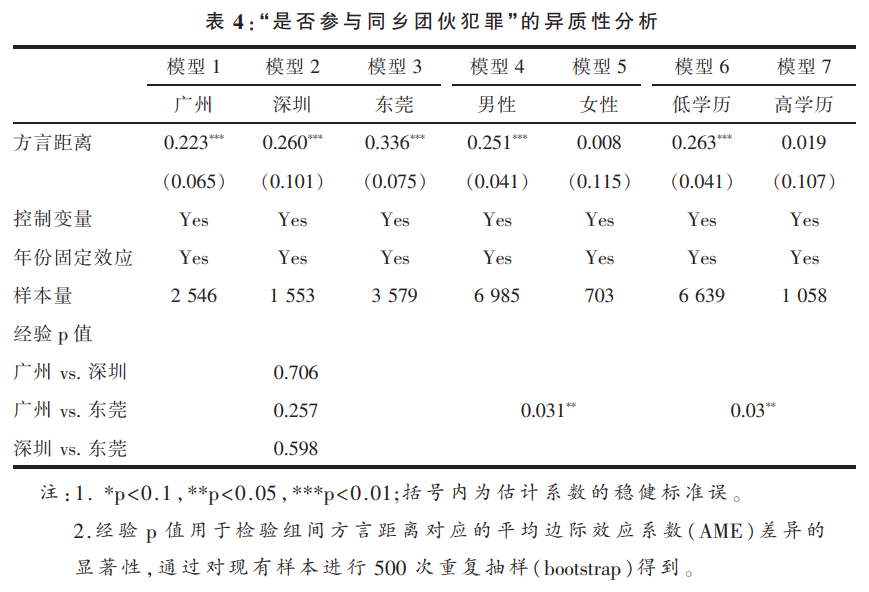

(二) 异质性分析

由于社会结构和政策力度的差异,不同地区的人口结构、文化底蕴和制度环境存在较大差异,因而方言距离对同乡团伙犯罪的影响程度也不相同。为了考察方言距离对不同地区同乡团伙犯罪的异质性影响,本文将样本划分为广州、深圳、东莞三个子样本,基准回归结果如表 4的模型1到模型3所示。可以看到,在三个城市中,方言距离对同乡团伙犯罪均有显著的正向促进作用。为了比较不同地区方言距离对同乡团伙犯罪的影响程度,且考虑到非线性模型的回归系数不能直接度量某个解释变量对被解释变量的边际影响,我们决定使用Bootstrap方法来计算组间方言距离对应的平均边际效应系数(AME)差异,并得到经验p值。从经验p值来看,不同城市的方言距离对同乡团伙犯罪不存在显著性差异。此外,犯罪的人性别、学历的差异也非常明显。理论上讲,犯罪的人更多是男性(姜全保、李波,2011)。学历较低的流动人口往往欠缺知识和法律意识(韩旭,2022),他们在生活中更依赖同乡并与其为伍,行为决策从而更容易受到同乡的影响,所以,如果有同乡选择犯罪,群体中其他人也会受其影响参与团伙犯罪。表 4的模型4到模型7报告了性别和学历的异质性回归结果,其中,考虑到现实中绝大多数犯罪分子只接受过初中及以下的教育(陈刚、李树,2011),我们将初中及以下的教育水平界定为“低学历”,将初中以上界定为“高学历”。可以看出,男性和低学历的回归结果是显著的。从经验p值来看,不同性别和学历下方言距离对同乡团伙犯罪的影响均存在0.05的显著性水平的差异。具体而言,与女性和高学历相比,男性和低学历的人的方言距离对同乡团伙犯罪的正向影响概率更大,这也与前文的论述相互佐证。

(三) 稳健性检验

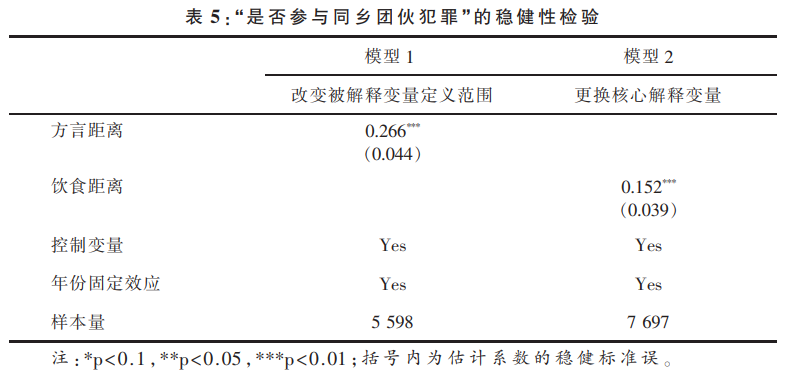

本部分从改变被解释变量的定义范围和更换核心解释变量两个角度来验证上述结果的稳健性。首先,在前文的基准回归中,若犯罪团伙中有两个及以上被告人具有相同户籍,相应的被告人则被视为参与了同乡团伙犯罪。因为同乡团伙犯罪的强度可能会受到团伙中同乡数量的影响,存在一定程度的不确定性,所以我们进一步将同乡团伙犯罪的范围缩小: 只有犯罪团伙中有三个及以上被告人具有相同户籍时,相应的被告人才被认定为参与了同乡团伙犯罪,否则,为非同乡团伙犯罪。表 5中的模型1报告了该稳健性检验的估计结果,可以看出,在改变了同乡团伙犯罪的定义范围后,系数估计仍然在0.01的统计水平上显著为正,表明方言距离对同乡团伙犯罪具有稳健的正向影响。

其次,在文化差异的衡量上,考虑到文化包含了语言、饮食、行为习惯等多个方面,选择方言距离作为代理指标可能会存在一定的随机性。本文借鉴了赵荣光所著的《中华饮食文化史》,书中总结了全国现存的11个饮食文化圈,包括东北地区饮食文化圈、京津地区饮食文化圈、黄河下游地区饮食文化圈等。本文研究的广州、深圳、东莞所在区域属于东南地区饮食文化圈。以省份为划分标准,东南地区饮食文化圈几乎覆盖了福建、广东、广西、台湾和海南五个省区。基于此,我们将饮食距离的衡量标准定义为: 若被告人户籍属于上述五个省区,赋值为0,反之,赋值为1。表 5的模型2报告了该稳健性检验的估计结果,可以看出,饮食距离的增加能够显著提高同乡团伙犯罪的概率。上述结果说明,文化差异对同乡团伙犯罪的影响具有稳健性。

(四) 内生性检验

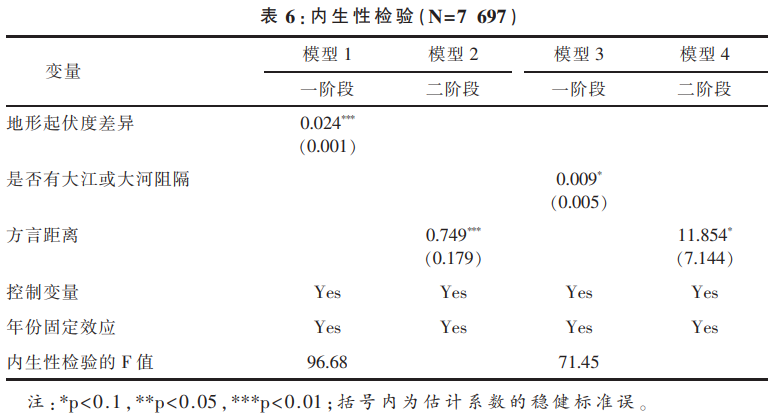

由于所用数据的局限,我们无法了解被告人的家庭背景、心理健康、人生经历和际遇等信息,而这些信息往往也会影响被告人是否参与同乡团伙犯罪的决策,这就可能会产生遗漏变量的问题。本研究仅选择了广州、深圳、东莞这三个珠三角城市群中人口净流入数量最多的城市,也可能存在非随机性带来的样本选择偏误问题。基于上述两点考虑,本文拟采用工具变量两阶段模型来检验可能存在的内生性问题。方言的地理分布呈现“随山川形变”的地理分布特征(曹志耘,2011)。山岳关隘、江河湖海等自然边界形成的地理阻隔使得不同地域居民间的沟通交流减少,从而使不同地域的方言存在较大差异。地形起伏度是对特定区域海拔高度和地表切割程度的综合表征,可以反映地貌形态,也是判断是否存在高大山脉的一个侧面指标。参考戴亦一等(2016)的做法,我们选取流动人口户籍所在市与流入市的地形起伏度差异作为方言距离的工具变量。区域间是否有大江或大河阻隔则取决于对应江河湖海的地理位置。区域间存在大江或大河且地形起伏度差异越大,大江或大河或高大山脉越有可能使区域间出现相互隔离或分割的情况,因而也会形成不同的方言。本文采用源于封志明等(2007)提取的基于栅栏尺度(1km×1km)的中国地形起伏度数据,并在计算了流动人口户籍所在市与流入市间的地形起伏度差异后,将其作为工具变量加入模型进行两阶段回归。我们参考水利部1994年发布的《河道等级划分办法》来判断流动人口户籍所在市与流入市之间是否存在大江或大河。该办法将中国河流按照流域面积、影响范围等划分为五个等级。考虑到大江或大河对方言的阻隔效用更强,本文采用三级以上的河流分布数据作为流动人口户籍地与流入市之间是否有大江或大河阻隔的判断标准,并将是否有大江或大河阻隔这一变量作为工具变量加入模型进行两阶段回归。由于Ivprobit模型控制了年份固定效应,两个工具变量均考虑了时间趋势效应,即将原工具变量与时间趋势项相乘(见表 6)。表 6的模型1到模型4分别展示了地形起伏度差异和是否有大江或大河阻隔作为工具变量的两阶段回归结果。第一阶段回归结果显示,地形起伏度差异和是否有大江或大河阻隔对方言距离的影响均显著为正,且第一阶段的F值统计量均大于10,拒绝了存在弱工具变量的原假设。第二阶段方言距离估计系数的符号均与基准回归结果一致且显著,表明在使用工具变量处理可能的内生性问题之后,本文的主要结论依然稳健。

五、基于同群效应的机制分析

分析显示,在广州、深圳、东莞三个人口净流入城市中,文化差异增大了流动人口同乡团伙犯罪的可能性。接下来我们将进一步分析文化差异对流动人口同乡团伙犯罪的影响机制,对假设2进行检验。

文化差异体现在社会经济生活的方方面面。对于流入地城市中主流的语言、饮食等生活习惯的不适应,使得流动人口很难在流入地建立新的社会网络。具体表现为,社会认同感低,社会网络以血缘、地缘和亲缘为主。对这部分流动人口而言,同乡是为数不多的能够让他们在流入地扎根的依靠。流动人口因此很可能在情感上对同乡产生过分依赖,甚至给予同乡最大的信任。本文第三部分论证了流动人口与城中村空间分布存在一致性。在城中村这个天然的平台上,基于亲缘、地缘形成的同乡纽带将流动人口紧密联结在一起,使得同乡聚集或聚居成为城中村的一种普遍现象。在这种情况下,同乡的思想和行为很容易诱发外部效应,即同群效应。同群效应会在潜移默化中将同乡的犯罪思想传播开来,流动人口受到同化或教唆,很可能就此走上犯罪的道路。因此,本文认为,文化差异造成的同乡团伙犯罪现象可能以同群效应作为主要的机制和纽带。综合上述分析,本文引入“同群效应”这一中介变量,对文化差异影响流动人口同乡团伙犯罪的传导机制进分析。

同群效应一般指由同伴造成的外部性效应,即同伴的一些行为会对自身行为产生多大程度的影响。自身与同伴行为的一致性越高,表明同群效应越明显。本文研究的同群效应可以用式3来表示:

同群效应 =∑ti=2011Pij∑ti=2011Pia(3)

其中,∑ti=2011Pij表示于t年在广州、深圳、东莞三市进行团伙犯罪的户籍地为j市的累计被告人人数;∑ti=2011Pia表示于t年在三市进行团伙犯罪的所有户籍地的累计被告人人数。考虑到这三个是广东省流入人口最多的城市,人员的交叉流动频繁,同群效应在三个城市都会产生一定的作用,因此,公式以广州、深圳、东莞三市为研究整体,表示的同群效应主要用来衡量同乡团伙犯罪的普遍程度。身边的同乡实施团伙犯罪的普遍性越高,同乡流动人口越容易受其影响而选择团伙犯罪。

按中介效应模型的处理方法,本文先构建方言距离影响流动人口同乡团伙犯罪的模型,再构建方言距离影响同群效应的模型,最后构建方言距离和同群效应影响流动人口同乡团伙犯罪的模型。模型的具体表现形式如下:

fellowi=a0+μ×dialecti+Xiγ+μi(4)

peer=γ0+ρ×dialecti+Xiδ+μi(5)

fellowi=a0+μ×dialecti+β×peer+Xiγ+μi(6)

其中,peer为同群效应,其余变量的含义与上文一致。参考温忠麟等(2004)提出的中介效应检验程序,我们将按照如下的程序进行检验。首先,估计模型4,以μ回归系数显著为前提,考虑中介效应的显著性;其次,估计模型5和模型6,若回归系数ρ和β均显著为正,表明中介效应显著,方言距离(即文化差异)能够通过增强同群效应来加大流动人口选择同乡团伙犯罪的可能性,在此基础上,若回归系数μ显著(不显著),表明同群效应发挥了部分(完全)中介作用;最后,若回归系数ρ和β至少有一个不显著,则通过Sobel检验判断中介效应ρ×β的显著性。

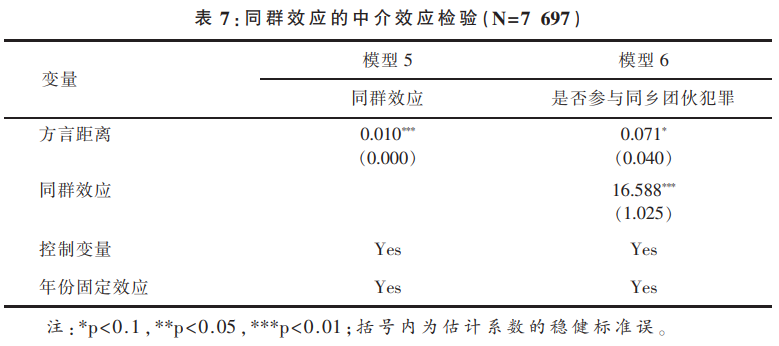

表 7列示了模型5、模型6关于同群效应中介效应的检验结果,可以看出,方言距离对同群效应的回归系数ρ、方言距离和同群效应分别对同乡团伙犯罪的回归系数μ和β均显著为正。据上述中介效应的检验程序可知,同群效应在方言距离与同乡团伙犯罪间发挥了部分中介作用,证明同群效应是文化差异影响同乡犯罪的重要机制,假设2得到证实。

六、结论与启示

为回应“文化差异如何塑造外来人口的犯罪行为特征”这一问题,本文匹配搜集了中国裁判文书网、《汉语方言大词典》、2017年全国流动人口卫生计生动态监测调查的数据,以在广州、深圳、东莞三市的流动人口犯罪行为的数据为例进行实证分析,发现方言距离会显著提升流动人口加入同乡团伙犯罪的概率。具体来说,方言距离每增加1个单位,流动人口选择加入同乡团伙犯罪的可能性就会增加8.3%。文化差异对流动人口同乡团伙犯罪的影响通过同群效应实现。

本研究基于广州、深圳、东莞三个代表性较强的人口净流入城市证实,作为流动人口集中流入地的城市,如果无法包容和调和人口流动带来的多元区域文化,城市流动人口的同乡团伙犯罪率将会显著提升。这从一个侧面凸显了转型期多元文化如何相处的挑战。费孝通总结的“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”这一处理不同文化关系的十六字箴言至今仍未过时。可以说,这是新时代政府和社会处理国内和国际移民不同文化关系的努力方向。本研究为这一箴言提供了一个注脚。

本文主要有以下两方面的边际贡献: 第一,针对城市移民犯罪的研究多以经济和正式制度因素的探讨为主,对文化因素有所论及,但囿于文化的可度量性和数据的可得性,量化研究尚待拓展。第二,构建了“同群效应”这一中介变量,引入流动人口同乡团伙犯罪,识别了特定群体在特定环境(社会关系)中的社会互动,丰富了将社会互动纳入犯罪行为的社会经济原因这一方向的研究。

随着城市化进程的推进,大量不同地区的流动人口集聚到城市,文化多样性成为城市的一大特征。无法回避的是,文化多样性会带来包括身份认同在内的一系列社会经济问题。流动人口,特别是从农村流入城市的人,仍保留着流出地的方言、饮食等生活习惯,在流入地难免会面临语言不通、水土不服的问题,甚至被本地人歧视。为了留在城市,获得更高的收入,提高自己和家庭成员的幸福感,他们倾向于以同乡聚集的方式择居就业。在这个过程中,有犯罪前科或者犯罪倾向的同乡会在一定程度上影响流动人口的选择和决策。

针对这一问题,政府部门应该重点从处理不同文化关系的角度入手,保持和包容城市文化的多样性,提升流动人口的身份认同感和归属感。比如,降低落户门槛;对不同类型的流动人口实行有针对性的精准就业培训指导;对流动人口实行社区化服务管理,加强本地人与外来人员的社会互动;在流动人口聚居地成立社区委员会(或流动党支部),积极对初入城市的流动人口提供帮助,使其尽快适应城市生活。

上述方言距离对流动人口团伙犯罪行为的影响是基于广州、深圳、东莞三市的数据分析发现的。这三个人口净流入城市是粤港澳大湾区的核心区域和珠三角城市群人口最密集的超大城市,流动人口规模大,来源地复杂,文化差异性较大。文化差异(方言距离)影响流动人口选择同乡团伙犯罪的结论可以拓展到珠三角地区其他人口净流入城市,对长三角、京津冀等城市群流动人口的治理也有一定的借鉴意义。需要强调的是,不同城市的人口规模和结构、人口净流入程度、文化多样性程度、城市所处区域的地理位置、历史文化传统和地方政府公共政策等形态差异很大,在推广研究结论的时候,一定要注意适用范围和边界。囿于研究水平和样本数据的可得性,本文仅分析了典型的三个大城市,还没有很好回答如下的重要问题: 群体区域文化(差异)如何影响个体社会经济决策行为?本文只是对这个问题给出了一种可能的解释,那么,这种作用机制的范围和边界在哪里?也即本文结论在哪些城市形态中成立?除了本文已涉及的人口规模和结构、地理位置和区域文化,对其他相关影响因素还缺乏严谨的论证和解释,这些都有待在后续工作中跟进。

(注释与参考文献从略,全文详见《社会》2022年第5期)