法律社会学

礼法“调协”的多重含义——基于瞿同祖研究的再探讨

内容提要:瞿同祖的“法律儒家化”和“以礼入法”是中国法律社会学中的经典概念。不过,在初版的《中国法律与中国社会》中,瞿同祖对于礼法间的关系有一种含义更为丰富的理解——礼法“调协”。本文首先探讨瞿同祖从礼法“调协”到“以礼入法”的理解变化,区分二者的异同,指出礼法“协调”所具有的两重意义。随后利用瞿同祖曾利用过的大清律例、清代的官箴书以及清代具体的司法档案等史料,进一步探究瞿同祖所提出的礼法“协调”的多重含义,并据此探索未来中国法律社会学研究的一个方向。

关键词:以礼入法;法律儒家化;礼法调协;大清律例

作者简介:凌鹏,北京大学社会学系助理教授

一、问题的提出

瞿同祖是中国法律社会学与社会史研究领域的经典大家。对于自己的研究,他在一处访谈中讲道:“我个人认为,法律与社会现象是不可分割的;法律是社会中的一种制度,不能离开社会;研究法律必须放到社会中去。把法律史与社会史结合起来的研究,是我个人创新的尝试,以前没有人这么做过。”(瞿同祖、王建,2003:403-416)可知,他的研究是社会与法律的结合。这主要体现在他的《中国法律与中国社会》一书中。该书已经成为中国学术中的经典著作,其中的“以礼入法”和“法律儒家化”概念,更是成为中国法律社会学中的关键概念,在学术界广为人知。集中在法制史与社会学这两个领域。法制史领域的批评,主要针对瞿同祖对法制史材料的处理,以及其社会学理论的运用。例如邓建鹏与刘雄涛在《假设、立场与功能进路的困境》一文中对于该研究中法律制度的细节提出批评:“由于视中国社会与法制为静止的单一整体,瞿同祖未能将在历史长河中呈现的制度复杂多样性细致考察……上述诸多重大变化,我们认为瞿同祖理当纳入讨论的范畴。遗憾的是其并未关注这些变革,而是专注于求取传统法律与社会静态的精神。”(邓建鹏、刘雄涛,2016)而为什么会专注于求取“传统法律与社会静态的精神”呢?这就在于社会学理论运用的方面。在他们看来,瞿同祖的方法有两个缺陷:第一,功能主义方法,导致缺少时间性;第二,过于重视制度的变迁,而忽略制度背后人的动机(邓建鹏、刘雄涛,2016)。

法制史的批评进路自然是有其道理,但是也有其不足之处。重要的在于,瞿同祖所关心的并不仅仅是对法制史材料进行细致解说,而是探讨中国传统社会中礼与法之间的理论关系,因此提出“以礼入法”,或是“法律儒家化”的概念。因为只有在“以礼入法”的理论思路之下,才能理解瞿同祖为何没有像通常的法制史研究者那般重视具体的法律细节和历史之间的具体联系。因为瞿同祖所想做的研究,其实是通过法律来切入儒家思想(或者说儒家理想)与社会之间的关系问题,并非单纯讨论法制史中的历史变迁。

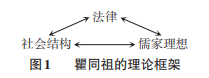

或者说,瞿同祖并非典型的历史学家,而是社会学家,在他的思考中有一个探讨法律、儒家思想和社会结构之间关系的理论框架(见图1)。这便是杜月(2012)在《社会结构与儒家理想:瞿同祖法律与社会研究中的断裂》中所总结的瞿同祖的理论框架。

杜月指出,《中国法律与中国社会》一书是想通过对于儒家思想的理解,在法律与社会结构之间建立起一个静止的固定结构。其关键恰恰在于对儒家思想的“社会学化”,但也正是这个“社会学化”带来了一些问题。即在瞿同祖的儒家思想-法律-社会结构的框架中,最重要的难题是对于“儒家思想”的固化理解,导致在法律-社会结构之间的关系变成了一种死板的、惰性的历史社会结构(杜月,2012)。但问题在于,瞿同祖的这一固化理解是如何形成的呢?瞿先生是否从一开始就确定了这样的理解了呢?在他的研究之中,有没有其他的可能性?要回答这一问题,需要回到瞿同祖自身的研究脉络中去。

二、“以礼入法”的另一种可能

1981 年,当瞿同祖给《中国法律与中国社会》写作“重印版序”时,提到了一个重要细节。其中指出,现在所见《中国法律与中国社会》第六章第三节“以礼入法”的标题,是1981 年提出的,而在1947 年初次出版时,第三节的标题为“调协”(瞿同祖,1947:241;民国丛书委员会,1989)。值得一提的是,虽然初版时间是1947 年,但通过写于昆明的“序”可以得知书稿在1944 年便已完成(瞿同祖,1947)。随后的1945 年,瞿同祖远赴美国工作。而“法律之儒家化”一概念,是1948 年瞿同祖在美国时提出的。此时,瞿同祖的思路已经有了进一步的发展。不过,他没有修改中文版第三节的内容,而是改写了英文版,将英文版的第三节改为“法律之儒家化”(the Confucianization of Law)(瞿同祖,2011:363)。由此可见,我们今天所读到的《中国法律与中国社会》中文版,其内容与1947 年初版时的内容基本一致,只是标题由“调协”变为“以礼入法”。

即是说,在今天能够读到的《中国法律之儒家化》的中文版中,基本保留了瞿同祖1944 年时的理解,而附录中的《中国法律之儒家化》一文,则是瞿同祖于1948 年发展出的新认识。那么,这两者之间有着什么样的差异与联系?对于我们重新理解“以礼入法”,又有着怎样的启发?在此,我们需要回顾一下《中国法律与中国社会》第六章的内容。

在第六章第一节“儒与法”中,瞿同祖(1947)主要指出,儒家、法家都以维持社会秩序为目的,其分别只在他们对于社会秩序的看法和达到这种理想的方式。其中,儒家重在差异的、个别的礼,而法家重在同一、单纯的法(瞿同祖,1981:285-286)。

法家使用法律与惩罚来约束人民,这自然是最直接的方法。但是,儒家的“礼治”,具体是怎么来做呢?这便是瞿同祖在第二节“德与刑”中详细论述的问题(瞿同祖,1981:287)。

在他看来,“礼治”的根本乃在于“德治”,是对于人心的道德教化。而且从德治又进而为人治。他指出:“儒家既坚信人心的善恶是决定于教化的,同时又坚信这种教化,只是在位者一二人潜移默化之功,其人格有绝大的感召力,所以从德治主义又衍而为人治主义。所谓德治是指德化的程序而言,所谓人治则偏重于德化者本身而言,实是二而一,一而二的。”(瞿同祖,1981:292)

与此相对,法家之法治,则不仅在对“统一性的社会秩序”的看法不同,而且在于实现的方式也不同(瞿同祖,1981:295)。即是说,法家是不关心人心的教化与道德,相信只要法律能够发奸惩恶,便可以达到其理想的社会秩序。也即是说,不仅儒法两家所理想的社会秩序不同,要达到社会秩序的方法也根本不同。

因此,在第三节“以礼入法”(原标题为“调协”)的开头,瞿同祖便指出:“儒家以礼为维持社会秩序之行为规范。法家以法律为维持社会秩序之行为规范。儒家以德教为维持礼之力量,法家以法律制裁为推行法律之力量。儒法之对抗,礼治、德治、法治之不两立,已如上二节所述。”(瞿同祖,1981:303-304)但是,瞿同祖又指出:“从思想的同异来说,此二学派完全立于极端相反的立场,本无调和之可能。但事实上并不如此,这一节便想在这方面加以讨论。”(瞿同祖,1981:304)

这一节随后的部分,瞿同祖讲了两点重要的“调协”。其一是“礼治德治为主,法治为辅”。他指出:“儒法两家思想上的冲突已非绝对的,在礼治德治为主,法治为辅的原则下,礼治、德治与法治的思想且趋于折衷调和……礼乐刑罚实相提并论,且有连带关系,孔子所反对的是刑罚不中而已,刑罚中并无可议之处。”(瞿同祖,1981:308-309)也就是说,法治是用以辅佐礼治和德治的,但法治不能替代礼治和德治。此后,瞿同祖用了董仲舒、王符、荀悦等例子进行论述。

第二种调协方式,则是“成为法律后,无害礼的目的与存在”。瞿同祖指出:“但礼亦未尝不可以法律制裁来维持,来推行,而无损其为礼……同一规范,在利用社会制裁时为礼,附有法律制裁后便成为法律。成为法律后,既无害于礼所期望的目的,也不妨害礼的存在……(瞿同祖,1981:321)可见,第二种调协方式与第一种不同。第一种强调德治与法治不能相互替代,而第二种则是将礼之原则编入法典中,用法律的制裁方式来处理。

同时,如果看瞿同祖的论述,可以感受到在他看来,第一种“礼治德治为主,法治为辅”,其实是“调协”的最重要的含义,所以文中用了绝大多数篇幅来论述。而第二种方式只是最后提及。因此可以认为,在1944年瞿同祖的理解中,第二种调协其实是依附于第一种调协的。这两者结合,才是“调协”的本义。而“以礼入法”,其实更多的是指第二种“调协”的含义。我们可以认为,瞿同祖这一节的内容更准确地说是“礼法调协”,而不是单纯的“以礼入法”。

但是《中国法律之儒家化》(1948)一文中,瞿同祖的认识有较大的变化。该文认为:“所谓儒法之争主体上是礼治、法治之争,更具体言之,亦即差别性行为规范与同一性行为规范之争。至于德治、人治与刑治之争,则是较次要的。”(瞿同祖,1981:329)这一理解与第六章第二节重视德治与法治之区分相比,有了很大的变化。

该文在对“法律儒家化”进行解释时说道:“所谓法律儒家化表面上为明刑弼教,骨子里则是以礼入法,怎样将礼的精神和内容竄入法家所拟订的法律里的问题。”(瞿同祖,1981:329)在这里,“所谓法律儒家化表面上为明刑弼教,骨子里则是以礼入法”一句,其实是把第三节中“礼治德治为主,法治为辅”(即明刑弼教)的这部分调协完全消解,将其看作没有意义的表面装饰,实质则是将礼的规范纳入法律之中,用法律的制裁来实现礼的社会。当然,此处瞿同祖所说的“以礼入法”,其实便是狭义的“法律儒家化”的含义。

在这一理解过程中,瞿同祖从“调协”说发展到“法律儒家化”理论,其背后有从重视“德治”到忽视“德治”的变化,这其实是一个很大的差别。

重视德治的重要性,其实意味着对于“儒家思想”的理解不仅是固化的“差异性的法”,也意味着在法律与社会之间不会出现结构的完全对应,而是必须考察礼与法在具体的实施过程中,对于人心所造成的实际影响,进而对于社会本身的影响。也即是说,在对于德治人治的理解中,“明刑弼教”是一个具体过程,需要考察过程的实施及其可能的后果。但是,“法律儒家化”所意味的其实是法家的实施方法,即用法律的强制制裁来限定人的行为,以此来实现表面上的社会秩序之确立和稳固(即使这一社会秩序是差异的而非同一的)。

因此,在1948 年《中国法律之儒家化》的理解中,先行研究所批评的瞿同祖“儒家思想-法律-社会结构”这一固化的思维结构才能真正确立。正因为此时对“礼治”的理解失去了对于人心和道德教化的关注,而变成了一条条的差别性的法律,所以法律和儒家思想之间的关系固化了,这个固化又延展到社会结构上,例如法律与阶层、法律与家庭之间的直接对应。

也就是说,恰恰是由于瞿同祖最后选择了用他所说“法律儒家化”(即以礼入法)的方式来理解礼法“调协”,带来了后世学者们所批评的各种问题。就是说,不考虑人的具体动机,不考虑具体的过程,而是直接地将法律与社会结构对等处理。因此,瞿同祖的问题所在,并不仅仅是社会学的功能性思维问题,更是来自他最后对于儒家思想本身的理解偏向。不过,瞿同祖为何在 1945—1948 年间将思考推往这个路向,而且甚至在晚年都坚持这一点呢?对于该问题,目前只能推测与他在美国工作期间所受到的学术影响有关。①

如前所述,其实在《中国法律与中国社会》第六章第二节中,瞿同祖对于德治和人治有着非常生动的论述,在第三节“调协”中,也曾重点论述第一种“礼治德治为主,法治为辅”的调协方式。这潜在地提示我们,对于瞿同祖所说的礼法关系(“调协”),是否可能有另外一种理解呢?要展开此种可能的理解,我们需要再回溯一步,从瞿同祖本人所研究的具体史料入手。

三、大清律例中的礼法“调协”

瞿同祖在《中国法律与中国社会》的“刑法与家族主义”中,谈到“亲属间的侵犯杀伤罪”时说到:“直系尊亲属对子孙本有教养扑责的权利,原不成立伤害罪,因子孙不孝或违犯教令,而将子孙杀死,法律上的处分也极轻,甚至无罪。过失杀死且得不论。……如子孙并无过失而为父母所擅杀,便超出了训责的范围,而须负刑律上的责任了。……这些处罚较常人间的轻得多了。”(瞿同祖,1981:27)

这样的论述确实十分切合他所讲到的“法律儒家化”,即“以礼的原则和精神,附以法律的制裁,编入法典中”,那么,在具体的律例之中如何体现呢?我们可以《大清律例》刑律“斗殴下”中的“殴祖父母祖父”条的律文为例。

凡子孙殴祖父母、父母,及妻妾殴夫之祖父母、父母者,皆斩。杀者,皆凌迟处死。(其为从,有服属不同者,自依各条服制科断。)过失杀者,杖一百、流三千里;伤者,杖一百、徒三年。(倶不在收赎之例。)

其子孙违犯教令,而祖父母、父母(不依法决罚而横加殴打)非理殴杀者,杖一百;故杀者(无违犯教令之罪为故杀。)杖六十、徒一年。嫡、继、慈养母杀者,(终与亲母有间,殴杀、故杀)各加一等……

其子孙殴骂祖父母,父母,及妻妾殴骂夫之祖父母、父母,而(祖父母、父母、夫之祖父母、父母,因其有罪)殴杀之,若违犯教令而依法决罚,邂逅致死,及过失杀者,各勿论。(田涛、郑秦点校,1999:463-464)

如何理解律文之中的“法律儒家化”?我们可以看到,第一条强调子孙殴祖父母、父母,处罚需要加重为斩;杀死,加重为凌迟;而过失杀伤,也是加重。第二条和第三条,则是强调父母、祖父母之非理、故意或者过失杀伤子孙的情况,可以减轻处罚。这数条律文,似乎确实体现了瞿同祖所强调的“法律儒家化”的含义,将礼之“尊尊”以及“尊卑有差”的原则纳入法律之中,用法律的惩罚来维护这一原则。

从这一条看来,瞿同祖所言的“法律儒家化”没有错。但是还需要注意的是,《大清律例》并非只有律,还包含重要的例。在光绪年间的《大清律例》该条后,有12条例文。①我们在此对前五条例文进行简单分析。

例一:

继母吿子不孝及伯叔父母、兄姉、伯叔祖、同堂伯叔父母、兄姉奏吿弟侄人等打骂者,倶行拘四邻亲族人等,审勘是实,依律问断。若有诬枉,即与辨理、果有显迹伤痕输情服罪者,不必行勘。(薛允升,1970:950)

可以明确看到,此例文与律文的制定方向有着极大的差异。如果说律文的设定是要彰显礼之中的尊卑差等的秩序与“尊尊”之义的话,而例文处理的则是在实际法律实施过程之中,“律文”可能带来的人心影响。即由于律文有对亲属惩罚加重与减轻的规定,可能会造成继母等人诬告,所以例文就是要纠正这些对人心的不利影响。沈之奇的《大清律辑注》中对此条解释为:“继母吿子不孝,伯叔兄姉等奏吿弟侄等打骂,倶罪犯重大而易于诬捏者,故着此例以示慎也。”(沈之奇,2000:771)

例二:

凡义子过房在十五岁以下,恩养年久,或十六岁以上,曾分有财产,配有室家,若于义父母及义父之祖父母、父母有犯殴骂、侵盗、恐吓、诈欺、诬吿等情,即同子孙取问如律。若义父母及义父之祖父母、父母殴故杀伤义子者,并以殴故杀伤乞养异姓子孙论。……(薛允升,1970:950-951)

这一条例中处理了“义子”的问题。义子问题是“礼”中没有涉及的问题。而且民间义子多系异姓,这一点明确违背礼制,但在实际的社会生活中经常出现。因此虽然在律中没有处理,但是在“例”中特意提出加以规定。例如薛允升在《读例存疑》对该条的按语是:“义子多系异姓,律有乱宗之咎,本不应以父子称,又何有伯叔父母及兄弟姉妹等项名目。惟自幼蒙其恩养,分产授室,俨同父子,礼顺人情,故谓之义父、义子,名为父子,实则主仆也。”(薛允升,1970:952)

因此,该例对于义子的不同情况,也都加以具体分析,分别处理。其中,最重要的便是区分义父与义子之间的恩养是否长久,以及是否分有财产等,据此将义子或者以子孙或者以雇工论。这一例亦是超越了简单地将差别性的礼规范纳入法条的“法律儒家化”,而是要依据人心之恩义不同而进行处断,更加接近于关注人心的德治和人治。

例三与例四:

凡本宗为人后者之子孙,于本生亲属孝服,祗论所后宗支亲属服制,如于本生亲属有犯,倶照所后服制定拟。其异姓义子与伊①所生子孙,为本生父母亲属孝服,亦倶不准降等。各项有犯,仍照本宗服制科罪。

为人后及女之出嫁者,如于本生祖父母、父母有犯,仍照殴祖父母、

父母律定罪。其伯叔兄姉以下,均依律服图降一等科罪,尊长杀伤卑幼同。(薛允升,1970:952-953)

第三条例和第四条例是联系在一起的。第三条例,是规定本宗为人后者之子孙,一方面按照所后宗支亲属服服,而如果有犯罪,也是按照所后的服制来定拟。这一条基本上是将礼的精神纳入法律之中。但是,第四条却与第三条不同,不是对于为人后者之子孙,而是对于为人后者(即过继给他人为后)的规定,于本生祖父母、父母有犯,仍照殴祖父母、父母律定罪。

这两条例文是对于实际社会状况的补充,强调即使为人后者,对于本生祖父母、父母有犯,也要照殴祖父母、父母律定罪。但是在经典礼书上,为人后者对本生父母有犯是“齐衰不杖期”,而非“斩衰三年”,这一点在清代礼制中也没有疑问。所以虽然第三条例符合礼,但第四条例其实是脱开了礼制,从人心的影响上来规定。该条考虑到为人后者对自身祖父母、父母其实有着相同的感情,所以“仍照殴祖父母、父母律定罪”,而非严格依据礼的规定。这其实更接近于“德治”与“人治”的处理。

例五:

凡嫡母殴故杀庶生之子,继母殴故杀前妻之子,审系平日抚如己出,而其子不孝,经官讯验有据。即照父母殴故杀子孙律,分别拟以杖徒,不必援照嫡继母加亲母一等之律。如伊子本无违犯教令,而嫡母、继母非理殴杀故杀者,除其夫具有子嗣,仍依律加等定拟外,若现在并无子嗣,倶照律拟绞监候……(薛允升,1970:954)

这一条与第一条例文类似,也是针对律文可能带来的实际社会后果和人心影响而制定的。一方面,如果嫡母和继母抚育庶子和继子时抚如己出,但因为子不孝而殴故杀子,则与亲生父母殴故杀子孙一样减轻罪责,不用加等。但若伊子没有违反教令,而嫡母、继母非理殴杀故杀者,则按照是否还有子嗣,判处加等或绞监候。这其中所关注的便是嫡母与继母之人心。其后,对于嫡母和继母所殴杀子的各种情况都有分别处理。

这一例文其实是用来防范有嫡母或者继母会借着律文所制定的母亲可减轻处罚的规定,故意殴杀庶生与前妻之子,为己子图占财产、官职等。这是对于律例所可能带来的人心之影响的考虑,其中有着具体的“德治”与“人治”的考虑。

由上可见,在《大清律例》之中,例对律其实构成了重要补充。其中,律的部分确实符合瞿同祖所言“以礼入法”,即将差别性的礼之原理和规范纳入法条之中,以法律的惩罚来进行保证。但是除了偏重于原理的律文之外,其实还有更加具体的“例”文存在。与律文重原理不同,例文则更加具体地考虑到律文可能带来的实际人心影响,考虑到在律例的实施过程中可能出现的人心之变动,从而对此进行修正与弥补。也就是说,例所设想的恰恰不是简单的儒家思想(差别性规范)-法律-社会结构这样一种固定的对应关系,而是在法律的具体实施过程中对于人心的影响,这便是“德治”与“人治”的体现。

也可以说,一方面律文要在理念上展现出“礼”的原则规范,而另一方面,在实际的应用过程中,则需要与例进行协同作用。可以说,例恰恰是律在实际中的自然延展。在中国法制史研究中,“以例破律”的矛盾经常被提到,从法律社会学的角度来看,其直接原因在于律所规定的是原则,而例则更加对应着“德治”与“人治”的具体过程。虽然表面看来例中的具体规定可能与律不同,所以叫“破”,但在真正的意义上,例恰恰是用以实践律之原则。由此可见,在《大清律例》的层面,虽然有着律层面的“法律儒家化”体现,但是在例的层面,还是更重于具体的注重人心的“德治”。不过,此处所论《大清律例》中的礼法“调协”,还仅仅是文字层面的讨论。而不论是法治还是人治,最后一定要落实到实际的治理过程中,而不仅仅是文字。下面将用官箴书中所给出的一个实际治理的典范,来讨论在实际的治理中礼法“调协”的含义。最后使用巴县档案中的一个具体例子,通过实际的判案过程来探讨这一问题。

四、官箴书与实际案件中的礼法“调协”

以上我们论述了《大清律例》中的“殴祖父母祖父”的律文与例文。其中律文的第二条和第三条是与“子孙违反教令”相关的规定。尤其是第三条“其子孙殴骂祖父母,父母,及妻妾殴骂夫之祖父母、父母,而(祖父母、父母、夫之祖父母、父母,因其有罪)殴杀之,若违犯教令而依法决罚,邂逅致死,及过失杀者,各勿论”,给予尊长对不孝子孙生杀的权力。在实际的诉讼中,也有相当多的父母状告子孙违反教令,或者状告子孙不孝的案例。甚至有官箴书专门针对这一问题给出了细致的处理建议。我们恰恰可以从这点出发来看《大清律例》中的规定,在具体的案件处理过程中起到了怎样的作用。

在清代褚瑛所著官箴书《州县初仕小补》卷上的“忤逆不孝”条中,以类似于公案小说般的问答形式,对在亲诉子的场合下如何施行法庭询问,通过情来使亲子双方得以悔悟的方法,进行了非常具体的说明(褚瑛,1997)。该杀稍嫌冗长,在此简略引用,以展示地方官进行这类案件审判的理想型态。

首先的情况是:

凡送子孙忤逆者,当喊控时,正在气怒之际,自必极言其子之凶恶,万难姑容,决意恳请当堂处死,以绝后患。凡遇此等之案,男则问:“其妇是原配,是继娶,共有子几人,此子是谁所生”,女亦照前讯问。若是继娶,则问:“其有无亲生之子,现年若干,曾否娶妻,同居与否”,逐一讯明,情弊自然显露。(褚瑛,1997:750)

在这里,首先可以注意到,案件背后有着《大清律例》规定的明确存在。第一,如果没有《大清律例》中对于不孝罪的律文规定,父母不会想到将忤逆的子孙送官究办。正是因为有相关的律文,才会有这一情节的出现。在《大清律例》中,“不孝”首先属于十恶,而且规定如果父母告子孙不孝,是可以要求官府将其处死的。第二,如果没有《大清律例》中关于继母、嫡母等可能诬告子孙忤逆的例文的存在,地方官也不会明确询问“其妇是原配,是继娶,共有子几人,此子是谁所生”。也就是说,无论是知县还是告状人,都有着对于律例的认识。但有趣的是,有对于律例的认识,并不意味着此后一定会引用律例来进行审断。其后:

若是亲生之子,然后剀切劝谕:“骨肉之情不可造次,须知既死不能复生,追悔莫及。”倘仍言不要,则问曰:“既如此能无悔乎”,必曰无悔。又曰:“正在气忿,不可执迷,吾与尔严加教训,使之改过孝顺,可乎。”必曰:“此子恶极,断不改悔,恐遭不测。”曰:“姑试观之。”即命将其子带至堂上,指其父母曰:“此尔何人。”必曰:“是父是母。”(褚瑛,1997:750)

首先知县要做的,是剀切劝谕。“骨肉之情不可造次,须知既死不能复生,追悔莫及”一句,仍然是告诫父母照律办理的后果。而“吾与尔严加教训,使之改过孝顺,可乎”一句,则是明确地指出审断的根本目的是在于改善人心,而不仅在于维护社会秩序。若单纯要维护社会秩序,则直接照律办理,将不孝子依律处断便可。

于是知县一边讯问儿子,一边等待父母的态度变化:

又曰:“尔知父母送子忤逆不孝,要生即生,要死即死乎。”必曰:“知之。”曰:“既知之,何为而犯也。”必曰:“不敢。”曰:“若无此事,尔父母焉肯送尔忤逆,必欲置尔于死。本县亦无如之何,惟有将尔打死,以绝后患。”即令去衣重打之。暗窥其父母有无怜惜之意。(褚瑛,1997:750)

然后,地方官开始责打儿子。当打得皮开肉绽、血流遍体之时,儿子便开始哀求恩赦。这时候,地方官道:“我亦不能自作主张,试恳尔父母如何。”

在这一阶段,“尔知父母送子忤逆不孝,要生即生,要死即死乎”,又一次强调律文中有对于父母之权的法律规定。“惟有将尔打死,以绝后患”,则是在强调律文的严厉处罚。但是同时又“暗窥其父母有无怜惜之意”,实际上是在等待着父母之心的转换。“我亦不能自作主张,试恳尔父母如何”一句,则是在期待着不孝子之心的转换。

儿子于是开始哀求父母。此时,父母如果没有异议的话,便是怒气已经消去。如果仍有不允许的情况,地方官则曰:“今日姑且免死,先行羁押,听候严办,庶免尔父母生气,本县亦免遭逆伦重案。”随后,地方官立刻架上刑具,将儿子拘禁起来,令父母归家。父母看到儿子满身是血,便起了怜悯之情,希望儿子不死。而儿子备受责打,也认识到官府的严格而心惊胆战,此外还知道了“王法无亲,父母为重,不敢放肆冒犯也”(褚瑛,1997:750)。

在这一阶段,最重要的是通过责打儿子,一方面唤起父母对于儿子的怜爱之心,一方面教育儿子要对父母有孝顺之心。而这一整个教化的过程,其实同样是在律例的背景之中发生的。只有有此律例,才能够名正言顺地责打儿子,进行教化。

所以儿子所学到的是:“王法无亲,父母为重,不敢放肆冒犯也。”但是很有趣的是,这里恰恰并不是通过对于法律的直接应用和惩处,使得当事人理解到“王法无亲”的威严,同时得到“父母为重”的教化(褚英,1997:751)。

最后,知县实际并没有按照不孝罪的律文来处理,而是通过这一系列强调不孝罪之律例,同时却又不严格遵从律例的处断,来达到德治与教化的结果。而且有趣的是,在最后有“倘再不知孝顺,送案立毙杖下,万不再宽”(褚英,1997:751)一句,又一次强调了对于不孝罪的律例规定。

官箴书中所论及的这个不孝罪的具体审断过程,非常生动地体现了礼法“调协”在具体审断过程中的实际过程。

一是整个审断其实便是一个具体的“德治”和“人治”的过程,而且最终儿子与父母之心都得到了教化。但有趣的在于,这种教化并不是通过空洞的道德论说,而是紧密地依靠着律例的规定来进行。二是没有对“不孝罪”(子孙违反教令)的律例规定,便没有办法一步步地推进这一教化的过程。从一开始案件的提起,到最后案件的结束,都有《大清律例》的条文在背后发挥作用。三是最终如果教化成功,那也就不必真正实行“不孝罪”的处罚。因为人心得到了教化。如果最终教化还是不成功,仍旧可以按律实施处罚,以维护社会秩序。四是可以说,在实际的审断过程中,律例的存在非常重要,但是其重要性并不仅仅意味着要按照“法治”那般严格执行,而是意味着,律例的存在,其本身就被纳入一个教化与德治的礼治过程之中。某种意义上,这也就体现了瞿同祖在《中国法律与中国社会》第六章第三节中所说的“调协”的两层含义:其一,“礼治德治为主,法治为辅”;其二,将礼的精神编入法典之中(瞿同祖,1947)。而第二点之所以能够成立,恰恰是因为有第一点作为基础。被编入了法典中的礼之精神,并不是完全依靠法律的惩罚才能够实现礼的秩序。恰恰相反,在具体的审断过程中,更多的是将编入了礼之精神的法律再次纳入“德治”和“人治”的过程中去,以实现人心的教化。这才是真正的礼法“调协”所指的“礼治德治为主,法治为辅”的调协意义。

不过,以上只是官箴书中的某种理想情况。在现实之中又是什么情况

呢?下面以咸丰朝巴县档案①中一个母告子的案件(《巴县档案(咸丰朝)》 NO. 4740)②为例进行说明。

咸丰三年六月十一日,红岩坊捕差、保正等上禀,称“本月初四日,坊内段刘氏喊首伊子段兴发一案。段兴发畏罪,私拿菜刀藏放身边”。即段刘氏告其子段兴发不服管束,段兴发私拿菜刀,结果当时就被街邻发现,将刀交与捕役,随后上禀。对此,知县的批语是:“即带讯缴。”由于母告子的情节严重,在第二天即六月十二日,知县就进行了庭审。根据庭审:

其子段兴发则供称:段刘氏是母亲,父亲已故。小的平日驾船营生。难以度日。今本月初四日,小的酒醉回家,一时忽涂,误出言顶撞。母亲才来把小的喊首在案,那时因怕到案问罪。自把菜刀藏放身边,要想自戕的。就被罗正发看见,把刀夺去。……今蒙审讯,小的一时忽涂,出言顶撞,把小的责惩。押卡,俟街邻赴案承保省释,实是错了,只求格外施恩。

随后知县将段兴发责惩,押卡(即关押在外监)。咸丰三年七月初二日,段兴发的母舅刘义顺上了一份“哀状”,请求将段兴发保释。对此,知县批的是“准保”。又关押了二十天后,知县于七月廿三日对刘义顺和段兴发进行审讯,段兴发供:“今蒙提讯交保省释,从此改过自新。再不违悖母命就是。”随后释放。

从这个案子中可以看到,段刘氏之所以到巴县衙门来鸣冤,就是因为儿子不孝,饮酒花销大,还顶撞。这与官箴书中的情况类似。有意思的是,儿子听闻母亲告他不孝后,非常畏惧,“那时因怕到案问罪。自把菜刀藏放身边,要想自戕……”从这里可以看出,不管是母亲还是儿子,都很清楚“不孝罪”是可以向官府告状的重罪,甚至儿子还畏咎打算自戕。在这背后,不管段刘氏和段兴发是通过什么途径了解到的,都可见出《大清律例》的影响是非常明显的。

而知县非常重视此案,要求“即带讯缴”,即迅速进行讯问。同时,经过审讯,一方面是将不肖子段兴发进行处罚。与官箴书中的类似,并没有按照律例规定处置,而是采取责惩押卡。责罚之后,段兴发也表达出对于自己行为的悔恨。“小的一时忽涂,出言顶撞……实是错了,只求格外施恩。”责惩押卡二十天后,再由其母舅上禀保出,以维持母子日后的生活。也就是说,对于其中“不孝子”的处理,责惩当然是必须的,但是责惩并不是单纯为了惩罚,更为了教化他,让其意识到不应对母亲不孝,之后才能恢复为应当的母子关系。在这一点上,虽没有《州县初仕小补》中所述的那么细致,但大致相当。

这一情况并不是特例,在咸丰三年五月的另一个案件(《巴县档案(咸丰朝)》NO.4738)中,父亲控告儿子“逆子不肖”,赌博滥费,不顾妻子,还跑到父亲家来要钱耍横。对此,知县当日便进行了审讯。儿子在供词中称:“今蒙审讯,父亲愿把小的押卡。小的已被笞责押卡,实是错了。只求格外施恩。”可以看到,知县明确地询问父亲,是否要将儿子笞责押卡,父亲表示同意,知县才进行惩罚。这与官箴书中知县询问父母的情节也非常类似。最后,在关押了一个多月后,经父亲同意才将儿子释放。在保释之前的审讯中,儿子再次认错:“今沐提释,日后再不妄为就是。”由此可见,官箴书中对于“亲告子”的总结,并非单纯的理想,实际的对“亲告子”的案件处理与官箴书中的情况非常类似。

可以说,瞿同祖在《中国法律儒家化》一文中所揭示的“法律儒家化”的过程,确实揭示了中国传统社会中法律与儒家思想之间的一部分关系。但是,他对于“法律儒家化”的强调,反而遮蔽了他在《中国法律与中国社会》一书的最后所论述的礼法“调协”的丰富意义。以《大清律例》为例,《中国法律儒家化》一文中所说的“法律儒家化”,更多的体现在律例中的“律”的部分,即在律文中明确地纳入礼的原则与秩序,并用法律的严厉惩罚进行保证。但是,在律例体系中,还有例的一层,所处理的是律中的礼之原则在实际的德治和人治过程中可能遇到的具体情况。这是在条文层面上,礼法“调协”所展现的法治与德治之间的复杂关系。

而在此之外,礼法“调协”还有更深的一层,即在具体的审判过程之中法律与德治之间所具有的复杂关系。从官箴书和具体的亲告子的案例都可以看出,法律的具体规定确实在案件的审判中发挥着重要作用,但这一作用并不是按照简单“法治”的方式,即并非直接依据律例进行审判和处罚,而是以另一种更加委婉曲折的方式发挥着重要作用,成为知县进行“德治”和教化的手段。这也是礼法“调协”在实际案件层面上的真正含义。

五、结语:礼法“调协”的多层含义

最后,回到瞿同祖的重要研究,可以认为他在《中国法律与中国社会》第六章中所论述的礼治与法治之间的关系,其实是非常丰富而多层的。只是这一丰富而多层的礼法“调协”含义,在后来的《中国法律之儒家化》一文中,在变得更加明确的同时也变得更显狭隘,缺少了原初所拥有的丰富意蕴。

鉴于礼法“调协”与“以礼入法”两词容易混淆,在此再次简单说明。在瞿同祖于1944 年完成、1947 年出版的《中国法律与中国社会》一书中,是用“调协”来论述礼法之间的复杂关系,其包括“礼主刑辅”和“礼条入法”这两层含义。但是在1948 年的《中国法律之儒家化》一文中,他更加清晰地倾向于扩大“以礼入法”(即法律儒家化)的层次,而否定“礼主刑辅”的理解,将其看作虚假装饰。随后,在翻译《中国法律与中国社会》英文版时,瞿同祖将第六章第三节的“调协”标题改为“法律儒家化”,并且改写了具体内容。1981年中华书局重印《中国法律与中国社会》一书时,瞿同祖没有修改内容,只是将第三节标题从“调协”改为“以礼入法”,表明瞿先生晚年仍然更倾向于以“法律儒家化”来理解礼法关系。

但是,如果重新回到《中国法律与中国社会》一书第六章的内容,我们会发现,其中所展现的礼法之间的关系,内中含义其实要比单纯的“以礼入法”更为丰富和复杂。本文以瞿同祖初版中的礼法“调协”问题意识为线索,通过具体的《大清律例》、官箴书以及实际诉讼案件的分析,将“以礼入法”的含义理解为如下三层。

第一,将礼的规定引入法之中,并使用法律惩罚的手段来进行保障。这其实是瞿同祖所强调的“法律儒家化”的含义。某种意义上,这是通过律文而进行的一种儒家礼制原则的宣告。这是礼法“调协”体现在律例中的第一层含义。

第二,在律例的制定过程中,由于律文偏重于原理,以及律文本身存在缺漏等原因,在实际中可能会带来某些对于人心的具体影响。而为了能够更好地实现律文带给人心与社会正面影响,弥补其可能的意外影响,例文被制定出来。也就是说,例文其实是处理律例在实际中带来的人心变动,是律例层面上礼法“调协”的第二层含义。

第三,实际审断并不是简单地按照律例规定进行惩处,以此来实现礼的秩序。实际上,律例之存在与具体的教化,通过更巧妙的方式结合在一起。从“亲告子”的案件来看,没有律例的存在,便无法实施这一教化。但对律例的利用,并不是直接按照律例进行处罚,而是在律例的影响下进行具体审断。可见律例的最终目的,其实还是在于教化。这样一种“明刑弼教”的思想,即使到了清末,仍具有重要地位。这便是礼法“调协”在实际层面上所展现出来的第三层含义。

不过,此处讨论礼法“调协”的多层含义,仅仅是以清代的《大清律例》、官箴书和咸丰时期的案件作为例子。而且,即使在清代,本文所使用的案例也只是“户婚田土案件”中的“亲告子”的案件,而没有处理“上申案件”中的“亲告子”案件。①不过,仅仅通过对这些史料的分析,便能看出瞿同祖所说的礼法“调协”的内涵其实要比“法律儒家化”更为丰富且复杂。而在清代之外的朝代,礼与法之间的具体关系,很可能因具体的社会与制度有所不同。这一点,在瞿同祖《中国法律与中国社会》前几章对于历朝的各种具体论述中都有所体现。也就是说,在理解中国历史与社会中的法律-礼仪-社会的关系时,应该具体考虑在不同时代的社会与政治背景下的“礼法关系”,即“明刑弼教”的各种可能性。这不仅仅是一个历史研究的问题,更是中国法律社会学甚至是中国社会学本身的问题,若从中提炼出中国社会之特有的“法律-礼仪-社会”的理论结构,将十分有助于我们理解当今的中国社会。这也是瞿同祖的《中国法律与中国社会》一书,及其中的礼法“调协”概念为今日的法律社会学与历史社会学研究所带来的重大启发意义。

(注释与参考文献从略,全文详见《社会学评论》2022年第1期)