社会学理论

物—人关系的基本范畴:新唯物主义社会学综论

提要:新唯物主义将物视为研究主题,是当代社会学极有影响力的新兴范式,然而新唯物主义社会学对物的讨论常常过于宽泛而缺乏焦点。为了解决这个问题,本文尝试对新唯物主义三大理论主轴,即后人类主义、能动实在论、物导向本体论进行讨论与综合,以确立共鸣关系、异化关系、灾难关系以及化用关系这四大物—人关系的基本范畴,明晰各新唯物主义理论的讨论主题与优缺点,并建立新唯物主义社会学的规范基础与批判准则。

关键词:新唯物主义;物—人关系;后人类主义;能动实在论;物导向本体论

作者简介:郑作彧(南京大学社会学院教授)

一、作为社会学新范式的新唯物主义

“唯物主义”自古便是人类很重要的一派思想。不过,20世纪70、80年代,至少在西方人文社会科学中,唯物主义曾因热烈的“语言转向”而式微。但最晚从90年代开始,国际学界出现了反转,“物质转向”开始兴起。自2010年至今,有一批在全球产生极大跨学科影响力的理论被认为有高度耦合性,并渐渐被归于“新唯物主义”(neomaterialism或new materialism)这一标签之下;“新唯物主义”也成为当今人文社科界物质转向中最具代表性的思潮(Hoppe & Lemke,2021)。受新唯物主义影响的学科当然包括社会学,最晚自2015年开始,新唯物主义被视为社会学的重要新范式(Fox & Alldred,2017)。因此有学者强调,我们今天应随着新唯物主义范式的兴起而提出“社会学的新想象力”(Pyyhtinen,2016)。

新唯物主义社会学的内涵至少包含两个要点(Folkers,2013)。第一,新唯物主义指出传统的社会学仅将研究焦点放在人类行动与社会事实上,忽略了“物”的存在及其影响力。新唯物主义强调社会学必须注意到物的影响,将各类物都纳入社会学研究的视野中,甚至应以之为主题。第二,新唯物主义社会学强调物本身即有能动性。这也是新唯物主义自认与传统唯物主义最大的不同之处。传统的唯物主义将物视为惰性的、机械性的、本质性的,而新唯物主义认为物在本体层次上即是有活力的、有创造生产力的、生成的。之所以社会学应研究物,不是因为我们可以将物视为行动者,而是因为物就是有能动性的行动者。

不过新唯物主义社会学的第二个要点也给自身带来了麻烦。对于物的能动性究竟有何特质,以及物是什么样的行动者,不同的新唯物主义者给出了不同的解释,各方论点莫衷一是。在新唯物主义已蓬勃发展的今天,很多学者已开始注意到“新唯物主义”这个词汇实际上是复数名词,在这个标签中有许多不同的理论取向,而且这些取向彼此间不乏张力。这使得新唯物主义在蓬勃发展的同时也非常混乱纷杂(Hoppe & Lemke,2021:18)。这样的杂乱带来的问题是:“物”是一个非常宽泛的概念,若各新唯物主义社会学取向明明是针对不同的对象探讨不同的主题,却又笼统地一概将之称为“物的(能动性)研究”,那么这样的研究不论在理论还是经验的层面上都很容易失焦。

社会学在建立之初只以人作为研究主题,也面临着人与社会的相关概念过于宽泛模糊的问题,而社会学的学科开拓者的做法是根据人与人之间基于各种行动与互动而构成的社会生活关系进行范畴划分,以明确社会学的研究焦点与边界(例如涂尔干,2000;Weber,1913;Parsons & Shils,1962;Habermas,1981)。新唯物主义社会学指出社会学应研究物,但也面临物的相关概念过于宽泛模糊的问题,解决这个问题的一种思路也许就是综合各种新唯物主义理论取向,从中厘清物—人关系的范畴类型,以明确社会学的研究焦点。

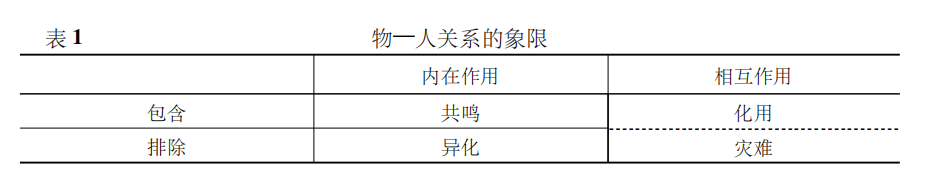

尝试全面探讨各个新唯物主义理论的研究并非前所未有,但过往的文献不是仅对各种理论进行罗列式的概览,就是只根据自身的研究旨趣着重选择其中一两项理论取向进行延伸(例如Coole & Frost,2010;Fox & Alldred,2017;Hoppe & Lemke,2021;Lemke,2021),皆未基于社会学的关怀对各新唯物主义取向进行理论综合工作。这可能是因为诸新唯物主义理论最初的发展是独立平行的,彼此间的关联还不明确(Dolphijn & van der Tuin,2012:93)。不过在新唯物主义已发展到一定成熟程度的当下,各理论之间可综合的线索已非常明显。本文建议,我们可以区分出三条主要轴线对新唯物主义进行梳理与综合,也即强调“以人为本”的“后人类主义”、强调“物—人互构”的“能动实在论”以及强调“以物为本”的“物导向本体论”。通过梳理这些理论,我们可以发现,虽然新唯物主义各理论之间存在紧张对立,但并非不可调和,其对立实际上撑开了一个象限,让我们可以借此厘清物—人关系的一些范畴。

鉴于后人类主义是当代意义上的“新唯物主义”这个概念的发端之处,以下的探讨就从后人类主义理论出发。

二、新唯物主义范式的开端:后人类主义

当代意义上的新唯物主义的提出一般被归功于布拉依多蒂(RosiBraidotti)对后人类主义的研究(Dolphijn & Tuin,2012)。尔后葛洛兹(Elizabeth Grosz)、本妮特(Jane Bennett)等其他学者也以极为相似的径路推进了新唯物主义,让后人类主义成为新唯物主义最初很重要的一支。被归为新唯物主义代表人物的后人类主义学者多半是女性主义哲学家。这样的情况有其时代背景。在这些学者攻读博士的20世纪80年代,主流的女性主义理论常基于后结构主义语言学的反本质主义宣称应以话语作为研究对象,并宣扬从话语实践上解构父权、解放女性。但这些青年博士对这种时常漂浮在能指之间而陷入虚无主义困境的女性主义理论取向多有怀疑。她们认为性别在物质层面上(尤其是物质性的身体)的问题依然很重要。然而,从物质身体出发的讨论却易被当时主流思想质疑是否会沦为保守的本质主义。为了解决这个矛盾,当时这些年轻的女性主义者不得不重新思考身体、物质等概念(Grosz, 1994,2021)。在这一波对物质身体的重新思考中,德勒兹(Gilles Deleuze)的哲学尤其受到推崇(Roffe & Stark, 2015)。

在与加塔利(Félix Guattari)合写的一系列哲学著作中,德勒兹宣称他们的研究任务在于创造概念(Deleuze & Guattari,1994)。不过概念的创造不是任意的。如同那个时代大多数重量级法国学者一样,德勒兹的工作在一定程度上沿着权力批判与解放的要旨进行(参阅Foucault & Deleuze,1977)。他的做法是通过创造诸多概念(例如“生成”“块茎”“游牧”“去疆域”“欲望机器”)形塑一种思维与观察模式,将世事视为去中心化的、流变不居的,以此抵抗各种支配。支撑这种哲学思维的一个基本命题是对“力”的强调。基于对斯宾诺莎(Baruch de Spinoza)的诠释,德勒兹提出了一种将力放置在最高地位的生机论观点(Deleuze & Guattari,1987)。力意指从未固定、没有方向、永恒的流变运动,是万事万物得以呈现的根本原因。在这个以力为绝对原则的世界中,万事万物永远处于生成的过程中,因而有无限可能。就如同珠穆朗玛峰看似永远不变地伫立在那里,其实它是由不断进行的地壳漂移挤压过程所造就出来的始终处于改变状态中的地貌,在千万年前它不存在,在千万年后它可能也不再存在。力至少在两方面格外重要。其一是人的身体或生命本身即是一种(例如可以表现为欲望的)力的生成(Deleuze,2001)。身体并非单一固定的形态,而是会在与环境交流过程中持续成长、老化、改变。我们的头发总是不断在变长(或不幸地变少),牵扯当中的一根发丝也同时可以牵扯起全身的紧绷跳动。其二,由于世间事物皆是力,因此在力的不断流动中,身体或生命也总是可以消融进世界而进行各种可能的生成——生成动物,生成植物,生成各种无可感知之物。这种无方向、无本质的生成亦是一种摆脱中心权力支配的逃逸路线(Deleuze & Guattari,1986,1987)。

在布拉依多蒂看来,德勒兹的生机哲学恰好为她提供了超越后结构主义女性主义的理论资源。如前所述,在(后)结构主义大行其道的时代,虽然有许多青年学者对于以语言游戏作为解放方案的取向多有不满,但若回归到物质身体,却又有沦为本质主义的危险。不过,至少在布拉依多蒂等学者看来,德勒兹提出了一个很重要的观点:身体,甚至所有物质都不是僵固、被动、命定的,而是不断处于生成中的力的创造性展现。布拉依多蒂宣称,德勒兹的生机论并非文艺性的哲学宣称,若我们将之视为一种新的唯物主义(“新唯物主义”这个标签即是在此提出的),那么它可以成为一套实践方针。这种新的唯物主义不是德谟克利特式的本质主义的原子还原论,而是认识到所有物质,包括我们的身体都是力的展现,永远处于生成中,所以永远可以有实质抵抗权力(例如父权)的可能性(Braidotti,1991,2002,2011)。而布拉依多蒂等人基于新唯物主义的观点所提出的实践方针则是倡导人们实现或认真看待已正在实现的“后人类”时代(Braidotti,2013)。

“后人类主义”(post-humanism)是一个基于对人本主义(humanism)的批判反思而产生的概念。在后人类主义者看来,传统人本主义至少有几个特点(Loh,2018)。首先,传统人本主义一视同仁地对待所有人类的生命并赋予高度关怀。其次,在西方基督宗教的影响下,人本主义将人类视为神与禽兽之间的存在,并强调以教化与涵养的方式让人能以神为榜样进行提升,远离禽兽。于此,“理性”与否被视为是否身为“合格的人”的标准。在一视同仁地关怀人类生命这一点上,人本主义与后人类主义是有共识的(所以后人类主义者始终强调自己并非“反人本主义”[Braidotti,2016])。然而后人类主义者认为传统人本主义以理性与否作为人类的判别标准是很成问题的。这种理性中心主义其实是以特定的支配性的角色(例如在女性主义者看来,这个角色等同于西方基督宗教下受过精英教育的白人异性恋男性)作为典型,同时排除其他文化、性别、思维模式的人而建立起来的标准。这样的思维模式实际上反而成为约束、禁锢人类生命的枷锁,违背了人本主义宣称的关怀任务,而捣破此种枷锁才能真正为人类带来解放、实现关怀。在布拉依多蒂等人看来,新唯物主义让人们认知到人是一种具有各种生成可能性的物质,正好开启了可以颠覆人本主义中的人的新观念。在科技高度发展的当代社会,人与各种物已实际产生了各种交换或融合——最极端的情况便是哈若薇(Donna Haraway)所谓的“赛博格”(cyborg),即人机结合体(Haraway,1990)——使得人与非人之间的差异被消弭掉,人自身的形象也因此变得模糊。这种模糊不清的人类形象亦即“后人类”恰恰破除了传统人本主义观念,给人类带来了一种解放的可能性。

由于强调“力”与“生成”,因此在后人类主义者的观点中,后人类并不是指作为主体的人类对作为客体工具的使用,而是强调物本身即是力的展现,与同为力之展现的人作为整体的生成而融合在一起,产生了各种能破除过往对人的标准定义的新人类形态。许多赛博朋克风格的艺术创作都常被后人类主义者当作素材进行文本分析,以阐扬自身的哲学理念。虽然对科幻作品进行哲学诠释的讨论取向不是社会科学式的,但亦为社会学开启了一种新的(或至少在此之前相对少见的)研究取向,即探讨物作为什么样的力之展现和人——无论是作为某物种的个人还是整个人类社会——融合在一起,或甚至进一步探讨物如何在与人的融合过程中改变了人与社会。例如迈克尔(Mike Michael)从后人类主义的新唯物主义立场指出,鞋子不是人们套在脚上的工具,而是已然与人融合在一起,成为人体的一个器官,因为人从一出生开始,大多数时候没有鞋子就寸步难行。他以此为出发点研究了登山靴如何依其材质而产生作用力,与人类的脚融合后重塑人对世界的感知,并如何使得陡峭的山峰变成人类可以攀越的对象,重塑了人类社会与自然世界的关系(Michael,2000)。

虽然布拉依多蒂提出的新唯物主义概念引发了不少后续经验研究的想象力和实践可能性,得到了学界的认可,吸引了一批追随者,但这套后人类主义的理论取向有几个很明显的缺失。第一,后人类主义仅强调因为物具有力,所以物—人之间能相互结合,但“物的力”究竟是什么意思?它是来自物本身,还是由人所赋予的?第二,物真的总是能和人结合在一起吗?这种结合真的会给人带来解放吗?这两个问题也为新唯物主义带来了两条截然不同的后续发展轴线。其中一条是认同且同样采取后人类主义立场的能动实在论,但它在理论分析上有所突破并走出了自己的道路。

三、物—人互构:能动实在论

能动实在论(agential realism)是由博拉德(Karen Barad)提出的理论。与上述(和绝大多数)新唯物主义学者不同,博拉德的专业背景不是人文社会科学而是物理学,以对量子场论的研究取得了博士学位。也许是因为这个原因,相比于其他新唯物主义者,博拉德的新唯物主义理论工作更多是从具体的经验事例出发来进行分析与思考。

其中有两个事例在博拉德的研究中特别重要。一个是玻尔(Niels Bohr)的量子理论(Barad,2007a)。在面对量子力学中经典的双缝实验之谜时,玻尔提出过一个思路:过往的物理学认为物的本质独立于人而存在,因此其实在具有客观性;然而光的波粒二象性却突显出光是波还是粒子视乎通过何种仪器进行观察。当光经由为波提供明确定义的仪器来观察时,光呈现为波;而用测定粒子的仪器进行观察时,光就表现为粒子。研究者设定什么样的观察参照与仪器,光就会表现出什么样的客观实在性。博拉德将之称为“本体—认识论”(onto-epistemology)。博拉德从玻尔的这套说法得到了启发,并尝试扩展成一个社会理论命题:物的实在总是必须在特定的观察能动性下才会产生特定的实在表现。博拉德将她的这个命题称作“能动实在论”(Barad,1999)。

博拉德通过对社会世界各种事例的探讨发现,这个从玻尔那里得到的启发可以再添加一些内容,适用于社会运作原理分析。孕妇超声检查也许是博拉德的分析中最好理解的一个例子(Barad,2007b)。根据博拉德的考察,超声波最初在第一次世界大战中用于潜艇的导航与测距(即声呐)。20世纪30年代末,超声波技术开始运用在医学上;随后超声波成像技术兴起,人们开始想到可以将超声波用于怀孕检查。在这些条件出现后,人们才开始生产、制造用于妇产科胎儿检查的超声波仪器。这也意味着超声波本身并不具有成像、孕检的能力,它的这些能动性是人基于特定的物质想象、制造出特定仪器并运用后才拥有的性质。而且事实上超声孕检仪器屏幕上显示出来的胎儿超声成像并不是清晰的影像,人们并没有真的通过超声孕检仪器看到胎儿,而只是看到屏幕上由仪器给予人的超声图像,需要通过专业学习才能识读,也可能会识读错误。

不过,超声孕检仪器的确可以让人“看见”未出生的胎儿。以前幼儿唯有离开母体、诞生于世后,才对所有人呈现出客观的人类生命力。但在超声孕检仪器出现后,我们越来越多地看到家庭通过展示胎儿的超声图像来宣告新成员到来。也就是说,让人被判定为人的标准在今天越来越不是由分娩界定的,而是由超声孕检仪器呈现的超声图像所定义的。于是,在孕妇超声检查的情境中,不仅超声波因为人造出了仪器而被赋予特殊的存有,成就其能动性,而且人也因为超声孕检仪器而获得了人身而为人的定义,被承认其存在。通过上述的这些例子,博拉德提出了一个比布拉依多蒂等人的说法更极端的论点:人与物之间不只是可以相互结合,而是根本就是相互构成的。如果说传统的社会学从齐美尔(Georg Simmel)到各种社会互动理论都将焦点放在人与人之间,亦即两个实在的主体之间的相互作用(亦即互动,inter-action)之上,那么在博拉德看来,今天的社会学至少在讨论人与物之间的关系时必须改换一种说法:人与物并非两个实体,而是在一套作用关系中才造就出双方的存有与能动性;因此人与物之间的关系并非两个既存实体的相互作用,而是相互构成存有的“内在作用”(intra-action)。

博拉德常将自己归于后人类主义的阵营(Barad,2003)。但她的能动实在论在关于物的能动性的解释上明显比后人类主义的新唯物主义理论更为详细,也更具经验性。在能动实在论中,物并非本质上就具有流动性且同质的力,而是在特定观念下通过特定的仪器制造才能表现出特定的能动性。物的能动性是在“物质—话语实践”(material-discursive practices)下经由“成物”(mattering)而表现出来的作用力。因此博拉德也将她的新唯物主义称作“表现的唯物主义”(performative materialism)(Barad,2012)。虽然博拉德提出的概念有点繁复,彼此间也不乏重叠之处,可能多少会给读者带来一些困扰;但能动实在论的内涵却能为社会学带来比后人类主义更为细致的研究框架:社会学对于物的研究应一方面去看人进行了何种物质—话语实践让物成为物,另一方面去看物在内在作用中如何又回过头来定义了人。也就是说,博拉德的“内在作用”概念为社会学建立起了一套研究物—人之间如何辩证地相互构成的理论。

近年来也有不少新唯物主义的经验社会研究采用了这个理论取向。费雪(Michael Fisch)通过民族志对日本东京地铁交通的研究虽然没有明确提及博拉德,但却同样强调人与物的内在作用,无疑可以视为一种能动实在论式的经验分析(Fisch,2018)。费雪指出,地铁轨道交通的运营是一个非常复杂的现象。每一趟列车的行驶除了有大量的电力、车厢、站台等硬件条件之外,更重要的是它还需要配合上精密的时刻表,才能与众多列车交错配合,在适当的时间地点起停,以服务于所有通勤人员。可以说,各个轨道列车的车厢(连同整个轨道交通硬件设施)正是服从着许多轨道交通人员的物质—话语实践而运行的。而在轨道交通运营之后,它也回过头来构筑出人类社会的通勤现象,产生人类世界的特殊景观。同时,轨道交通的运营不是在各种硬件设施与时刻表定好之后就一劳永逸地重复进行了。轨道交通系统中的所有参与物,包括基本的轨道硬件设施、地形与天气、城乡行政区域、通勤人口、交通高/低峰节奏等永远都在不断变化,让地铁列车不断产生各种迫使轨道交通人员随时进行各方面相应调整的行动作用力。通勤乘客在搭乘地铁时,地铁的晃动节奏也可能会与在车上打盹的乘客的身体无意识律动协调在一起,因此地铁到站后,没有听到到站广播的熟睡乘客也可以因为列车与自身的律动频率失调而突然惊醒、匆忙下车。因此费雪的研究得出了一个结论:人与物之间具有一种相互开放性,正是在这种相互开放性中,物与人之间通过内在作用构成了对方。

能动实在论由于牵涉到社会行动的实践,与社会学的思维模式特别契合,因此格外受到社会学的青睐,常被认为是新唯物主义社会学中最重要的理论(Gamble et al.,2019;Hoppe & Lemke,2021)。然而能动实在论并非没有遭到批评。由于同样采取后人类主义的立场,因此能动实在论也强调物—人之间是一种相互融合的关系,但我们从日常经验当中很容易想见,物与人之间并不总是只有融合关系,甚至可能没有融合关系。对这一点提出最尖锐的质疑与猛烈抨击的就是新唯物主义社会学另一个重要的理论取向:物导向本体论。

四、以物为本的取向:物导向本体论

物导向本体论(object-oriented ontology,简称OOO)系由美国哲学家哈曼(Graham Harman)自1999年开始构思的一套哲学理论,旨在对物进行思辨与探讨(哈曼,2018,2020)。如同布拉依多蒂等人一样,哈曼在对物的讨论上也对传统唯物主义的观点感到不满。不过在“新唯物主义”这个标签从后人类主义那里兴起后,哈曼却也表示他不赞同新唯物主义,并强调他自己的物导向本体论更多是一种“非唯物主义”(immaterialism)(Harman,2016)。然而因为他的“非唯物主义”式的讨论让他得出了一套新的唯物主义理论,反而让学界更加将物导向本体论视作新唯物主义的一种代表取向(参见Hoppe & Lemke,2021)。

之所以哈曼宁愿将自身的理论称为“非唯物主义”而不是(新)唯物主义,与他对过往三种探讨物的哲学取向的不满有关(Harman,2013,2016,2017)。第一种取向被哈曼称为“向下还原”(undermining),意指由于所有物都被视作是由同一种最基本元素所构成的,因此认为对物的研究方式就是将物拆解至无法再分割的最终单位,以探究构成物的最基本元素。只要能充分掌握物的最基本构成元素,就能理解与掌握万事万物本身。哈曼认为这是典型的传统唯物主义思维模式。哈曼认为向下还原是站不住脚的,因为它忽略了存在物的“涌现”(emergence)现象,亦即忽略了存在物自身往往都具有其构成要素不具备的特质。例如水分子虽然是由氢原子和氧原子所构成的,但水的灭火特质却是氢、氧原子所不具有的,甚至和氧的助燃性质完全相反。存在物的特质必须就存在物自身来看,它与其构成要素不能视为从属关系。

第二种所谓的“向上还原”(overmining)取向也被哈曼认为无法成立。“向上还原”意指任何物必须置于特定关系脉络中才能确立其自身性质,也因此才能被探讨与理解。例如一片有着四根支柱的木板,当上头放置了花瓶、餐盘、水果时,它是一张桌几;但当我们一屁股坐在上面时,它就变成椅子了。它是桌几还是椅子,视乎它在何种关系脉络中而定。能动实在论就是典型的向上还原。但在哈曼看来,向上还原忽略了存在物在进入关系脉络时就已经是实在的了,而存在物在不同的关系脉络中产生不同的作用,证明存在物有超越关系脉络的变化可能性,这种变化可能性恰恰是向上还原取向忽略的重点。正是因为一片有着四根支柱的木板是实在的,我们才有可能讨论它是桌几还是椅子。

不过哈曼指出,“向下还原”和“向上还原”是比较极端的取向,绝大多数的探讨并不会真的只以其中一种取向来进行,而是会采取第三种同时包含前两种态度的“双向还原”(duomining)的取向,亦即用数学的方式(即置入各种数学化的关系中)不断剖析存在物的最终构成要素。但双向还原只是将向下和向上还原的毛病都犯了一遍,并没有任何改善。

由于三种还原取径都有严重的缺失,哈曼提出了反还原(anti-mining)的“物导向本体论”,旨在宣扬一套关于物的命题:物不可还原,它就是封闭、自主的绝对实体,先于任何的关系脉络。存在物都是绝对的物自身(Ding-an-sich),独立于人类意识而绝对存在,所以人类对所有物的认识(不论是用语言还是用数学或任何其他方式)都永远只能是片面与间接的。同时,也由于不可还原,所有的物都是平等的。人也不应被视为主体,而只是一种物。人没有比任何物更实在,也没有更不实在。物导向本体论是一种“扁平的本体论”(flat ontology),极端否定人类中心主义、人类主体性、理性、主体间性,将一切都同等地视为物,以物类中心主义、物类客体性、物性、物体间性作为出发点来对万事万物进行探讨(Harman,2017:55)。可以说物导向本体论是一种极端的客体一元论。

也因为所有的物都是同等的实体,所以物与物之间从未真正彼此关联、连结,反而会有对抗性的张力。这种因为物的绝对实在而导致的对抗张力使得物之间首先不会有向上还原论者喜欢谈的相互构成彼此本质的关系(如果有关系,那可能不过是由某种作为“人”的物经由其感知性质而片面地建构出来的“感知物”之间的关系),而是可能只有非相互性的共生或相互消灭。例如某人吃了章鱼,这种食用情境很难说定义了彼此的本质,而更多是某人宰杀并食用了章鱼而导致章鱼的死亡、消失,食用者可能片面地获得口腹上的满足(非相互性的共生),或食用者因吃到有毒的蓝环章鱼而中毒身亡,导致相互消灭。这时,人与章鱼都对对方产生了行动作用力,但两者的能动性来自双方的实存性;一旦相互消灭了,任何的能动性也就不再可能。因此哈曼特别强调并再次反驳了向上还原论者:物因存在而能行动,而不是因行动了所以才存在(Harman,2017:259)。

就“以物为讨论核心,并认为物本身具有能动性”这一点上,物导向本体论和后人类主义与能动实在论可谓殊途同归。虽然完全没有从德勒兹式的力的概念出发,但物导向本体论认为物是封闭的绝对实在,因此物体间会产生对抗张力;换句话说,物因实在而在物体间产生的对抗性就是物的能动性来源。对物的重视和对物的能动性的强调让物导向本体论无疑是一种新唯物主义理论。但物导向本体论对于物体间的对抗张力的强调也突显出它与另外两个新唯物主义取向存在很大的差异。首先,后人类主义强烈片面地预设人与物因为皆是力的流动与生成所以总是可以融合在一起,然而在现实生活中人与物当然并不总是可以融合的。我们实在很难说人与桌上摆着的花瓶可以融合成某种后人类。从根本上讲,这个缺失来自一个问题,即虽然后人类主义者强调物本身即有能动性,也因此提出“新唯物主义”的理念以批评传统的唯物主义,但实际上后人类主义者并没有真的解释“物的能动性”从何而来,而是直接预设物就是力,就是有能动性,然后又将力/能动性视为同质的。但试以飞机为例,在人类的设计、制造、组装之前,一堆金属零件不可能自动产生作为一架飞机的能动性,所以一架飞机的能动性与人类肉体的能动性显然有不同的成因,也不能视为自然而然就能融合在一起的同一件事。其次,后人类主义对物的能动性显然过于乐观。后人类主义者不仅认为人与物可以融合,而且认为这种融合必然会为人带来超越人本主义的解放。但人在洪灾中灭顶、在火场中焚亡、在服毒后肠穿肚破等物导向本体论所呈现出来的物体间的对抗张力,就算可以诠释成一种融合情况,但这种融合显然并没有形成某种后人类,也没有为人带来任何解放。

不只是哈曼在批评后人类主义和能动实在论,哈曼自己也遭到对方阵营的反击,但对方阵营的反击实质上也只是在重申自己的立场,双方并没有真正进行实质的对话(Bennett,2012)。不过,这些新唯物主义理论的对立虽然很重要,但也已经非常明确,所以讨论他们的差异可能并不是新唯物主义社会学在当下首要的任务。如果我们不是去探究他们的对立,而是去对他们的理论进行综合,那么我们也许可以得出一些现有理论都没有触及的新视角。

五、物—人关系的象限

博拉德通过内在作用的概念指出,人的存有与物的存有是在关系中相互构成的。这个要点也足以弥补布拉依多蒂等人对物的力的解释不足的缺失。然而从物导向本体论的角度来看,能动实在论也有前文所述的致命缺失。此外,就像人与人之间会有对立关系一样,人与物、物与物之间也可能会有互斥张力。而且这种互斥不只表现为人与物的相互对立。就算人被包含在物当中(或相反),也一样会发生。哈曼的追随者、物导向本体论的代表人物之一莫顿(Timothy Morton)的生态哲学理论,尤其是他提出的超物(hyperobject)概念就很经验性地指出了这个问题(Morton,2013)。超物意指以极庞大的规模散布在时空之中的实存物,例如海啸、地震、台风、海洋、星系,等等。这种物极为庞大,势必会将所有其他物都包含进自身之中。但被包含进超物的其他物并不会因此就成为超物的构成要素,而是依然彼此对立。例如台风是一个实存的天气现象,它庞大到会把树木、山头、我们人类都包含进去,然而这些被包含进去的东西和台风显然是不同的实存物,与台风彼此间有着冲突张力。如果树木的根抓地力不够,可能会被强风吹倒而死。我们人类必须做好各种预防台风的措施,否则我们可能会因为强风豪雨而蒙受损失。高耸的山则可能因为破坏气流结构而最后消灭台风。

物导向本体论是有道理的,不过后人类主义与能动实在论当然也不完全是错误的。这三种理论取向所关注的主题是对方正好没有讨论到的理论盲点。这些盲点也表明人与物的关系不是单一的。结合这三个理论观点来看,物与人可以先有关系才构筑出存有,亦即博拉德所谓的内在作用;但也可能如物导向本体论所说,物与人的存有先于双方产生关系之前,所以双方的关系是相互作用。同时,物与人可以在关系中成就彼此,但也可能相互排斥甚至相互毁灭。也就是说,综合前述讨论的所有新唯物主义理论,可以得出两条关系轴线:一条是由内在作用与相互作用这两端所构成的,另一条是由包含与排除所构成的。而这两条轴线可以交叉在一起,展开物与人的四重关系。

第一种关系是能动实在论所设想的物与人相互构成的关系。在这种情况中,人的主体性和物的展现性来自双方的相互包含。本文将这种物—人关系称为“共鸣”。共鸣作为一种关系的类型学概念,是由罗萨(Hartmut Rosa)首先提出的(参阅郑作彧,2021)。在罗萨那里,共鸣概念的一个基本前提是:人是一种在世存有的类属,人唯有镶嵌进世界才能形成与持存下去。共鸣意指人与世界之间处于一种相互开放且因此能相互构成的关系。它既是让人能构成主体性的基本机制,也是能判断世界关系是否遭到扭曲或破坏的规范标准(Rosa,2016)。共鸣概念不仅适用于社会关系,也适用于物—人关系。在物—人关系方面,罗萨明确指出他的共鸣与博拉德的内在作用基本上指的是同一件事(Reckwitz & Rosa,2021:184)。不过罗萨的共鸣理论在物—人关系方面的论证比较薄弱。他(以及能动实在论)并没有提出一个能界定物与人之间是否具有共鸣关系的判断标准。若我们将共鸣关系视为一种于内在作用中产生相互包含的情况,并与物导向本体论所揭示的其他情境相对照,那么我们可以将共鸣提升为一个有着明确定义的物—人关系范畴:物—人之间的共鸣关系意指一种物与人于内在作用中增添了原先不具有的性质,从而使双方提升了存有厚度的关系,并且所增添的存有厚度是物与人双方在一定程度上共享的。以此定义来看,除了在人完全没有主体性、物完全没有自身性质与能动性之前有可能会产生相互构成的内在作用之外,也可能人已有主体性,物亦已有表现性,但彼此又产生了再形塑对方的内在作用。例如,可能我一直过着流浪生活,缺乏对家乡的情感;但有一天我定居在一个地方,开始对这个地方产生感情,将这个地方在不破坏原先性质(例如不破坏原有生态)的情况下改造得适合人居,于是这个地方让我产生了归属感(形成了我原先不具有的某个主体面向),这个地方也变得更舒适(形成了这个地方之前没有的表现性)。或者也有可能我本来就有家乡,但移居到某地之后扩展或增加了我的归属感,而我所移居的地方可能本来就有自身的生活机能,但因为我的迁入而让生活环境变得更丰富。而且我和我的家乡在共鸣关系中是一体的。所以,如果我没有了家乡,我将无枝可依;我的家乡如果没有了我的灵韵、我的生活足迹,它也会从此永远失去它曾拥有的一幅图景。不论是形塑还是再形塑,双方都是相互包含的,亦即相互增加了双方的存有厚度。从道德的层面来看,共鸣关系也许是比较理想的物—人关系范畴,可作为一种规范标准。

但人的主体性并非必然需要处在与物的关系中才能形成,物的表现性也不是必然需要人的物质—话语实践才能产生。就像物导向本体论指出的,物与人也可能是在已经具有自身实在的情况下遭遇彼此。这即是博拉德所谓的相互作用。同时,这种遭遇可能会有冲突张力,亦即有可能会致使当中某一方甚至双方损失自身的某个部分,或直接造成湮灭。例如海啸是由海底地震造成的,火山爆发是由地壳运动造成的,这些莫顿意义下的超物的出现都不需要人的物质—话语实践。而且人类遇到海啸、高温岩浆或火山灰的时候会有极大的生命危险,这当然无助于主体性的形成。这种物与人之间的第二种关系我们可以称作“灾难”。在灾难关系中,对其中一方甚至双方来说都没有包含关系,而是排除关系。本文所谓的排除不是物理学意义上两个物理实体相互产生对抗性的意思,而是在本体论的意义上意指因相互作用而产生危害存有厚度甚至毁灭存有的情况。所以就算物与人之间具有后人类主义提到的融合现象,也不意味着当中就没有排除或者人必然能从中获得解放。例如当人湮没在火山岩浆中时,想来也会与岩浆“融合”在一起,但这种融合的结果无疑是人的身亡。以此而言,物—人关系中灾难范畴的建立可以补充后人类主义因科技乐观论而忽视的情境。

虽然物—人的灾难关系无疑和共鸣关系大相径庭(甚至在表1中处于对角位置),但我们很难说它必然是好的或不好的,亦即无法直接对之进行价值判断与批判。对于社会学来说,批判思维所针对的对象通常是由人类实践所造成的问题(Boltanski et al.,2014;Jaeggi,2005;Stahl,2022;![]() ,2017)。如果海啸、火山爆发带来的灾难不是因为人类主体造成的,那么至少在理性化、祛魅化的现代社会中,我们通常不会对物—人之间的灾难事件进行道德谴责,例如我们通常在理智上不会去指责地震、怒骂火山。但这不是说灾难绝对无可批判。也有可能我们本来并不会遇到灾难,但因为我们自身的实践而与物产生了排除关系。这时候我们对灾难的降临是有责任的,也因此有必要对灾难关系进行道德谴责。例如若水患或干旱是因为人类滥伐热带雨林而造成的气候变迁所导致的,那么物—人的灾难关系就属于道德问题。以此而言,这也就是为什么人类世(anthropocene)概念的提出会产生远远超出地质科学领域的政治经济冲击(参见路易斯、马斯林,2019),因为人类世倾向于将整个物界都纳入人类实践的范围中,让物—人的灾难关系全面归于道德领域。不过人类世概念一直都很有争议。物—人的灾难关系究竟在多大程度上真的归因于人类实践,需视情况而定。这是一个经验研究的问题。

,2017)。如果海啸、火山爆发带来的灾难不是因为人类主体造成的,那么至少在理性化、祛魅化的现代社会中,我们通常不会对物—人之间的灾难事件进行道德谴责,例如我们通常在理智上不会去指责地震、怒骂火山。但这不是说灾难绝对无可批判。也有可能我们本来并不会遇到灾难,但因为我们自身的实践而与物产生了排除关系。这时候我们对灾难的降临是有责任的,也因此有必要对灾难关系进行道德谴责。例如若水患或干旱是因为人类滥伐热带雨林而造成的气候变迁所导致的,那么物—人的灾难关系就属于道德问题。以此而言,这也就是为什么人类世(anthropocene)概念的提出会产生远远超出地质科学领域的政治经济冲击(参见路易斯、马斯林,2019),因为人类世倾向于将整个物界都纳入人类实践的范围中,让物—人的灾难关系全面归于道德领域。不过人类世概念一直都很有争议。物—人的灾难关系究竟在多大程度上真的归因于人类实践,需视情况而定。这是一个经验研究的问题。

同样在价值判断上需要视情况而定的还有一种情况,即物与人彼此虽然产生了相互作用,但两者并没有形成排除,而是产生了包含,亦即增加、改变或扩展了原有的存有厚度,只是所增加的存有厚度并非双方所共享,而是属于各自的特质。对于这第三种物—人关系,本文借用罗萨和耶姬(RahelJaeggi)等新世代的法兰克福学派批判理论家的概念,将其称作“化用”(Aneignung)。在罗萨和耶姬那里,化用意指主体将外在事物通过吸收与内化后为主体所用、产生主体能动性的过程。不过虽然罗萨和耶姬的化用概念的定义是一样的,但两人对化用的立场却全然相反。耶姬认为,化用是一种与对立于自己的世界进行融合,以克服现代社会异化危机的解决之道(Jaeggi,2014)。这种立场若放在物—人关系中,差不多与后人类主义的立场是一致的。但罗萨认为人对世界的化用会同时消灭或至少损害被化用的对象的存有,而这对世界和世界关系是一种破坏,不但不会克服异化,反而会带来或加剧异化危机(Rosa,2016;罗萨,2022)。的确,对于进行化用的一方来说,化用意指通过包含而得到了能动性,但对于被化用的一方来说,这有可能会带来排除,是一种灾难(所以在表1中,化用和灾难中间是虚线,因为一方的化用有可能是另一方的灾难)。但化用关系不必然只有单方面的包含(亦即罗萨所批评的情况),也可能有双方面的包含,此时化用并不会有罗萨所批判的危险。例如我们在路边苹果树上摘了一颗苹果并吃掉它,然后随手扔掉果核。苹果树不是因为我们去吃它才会长出苹果,因此我们与苹果之间的关系是一种博拉德所说的相互作用。我们吃掉苹果,意指我们将苹果包含进我们体内并消化它,同时产生我们自己的身体能量,所以我们和苹果在此时处于化用关系。但苹果并没有因为我们的化用而被消灭,相反,苹果可以因为我们的食用和丢弃而在新的地方发芽长成新的树,甚至很多植物就是需要它的果实被吃掉才能繁衍下去。也就是说,物与人的相互作用可能会产生一方的化用与另一方的灾难,但也可能会产生相互化用的关系。如果是相互化用(或者对一方来说是化用,对另一方来说虽然没有增加存有厚度,但也没有减少存有厚度,而是不产生影响与后果),那么这样的物—人关系依然可以算作一种道德意义上的理想状态,或至少是可接受的状态。也就是说,后人类主义所设想的解放状态并不是不可能的事。但是后人类主义所设想的状态是否真的可以乐观看待,以及物—人之间究竟会产生单向化用(亦即造成另一方的灾难)还是相互化用,需要进行经验检视。这亦是一个经验研究的问题。

虽然灾难与化用关系需通过经验检视才能界定是否属于道德谴责的范畴,但这不代表物—人关系都是无涉价值判断的经验问题。在表1中我们可以划分出一个上述所有新唯物主义理论家都没有讨论到的第四种情况,就是物与人之间有内在作用的关系,但并没有因此相互构成,而是产生了排除的情况。提出了内在作用的博拉德因为和后人类主义一样多少带有科技乐观论(或是如前文所述,博拉德本人即自我认同为后人类主义者),所以认为人可以通过科技的创造和与科技物的结合为人类带来进步与解放;但是物—人之间的内在作用不总是如此。最典型且极端的一个例子就是核武器。核武器的存在是经由人的物质—话语实践而构成的,核武器的能动性也会回过头来改变人的存有。但人与核武器的内在作用最终是为了让核武器爆炸并消灭人类,让两者都湮灭、消失,亦即最终是为了相互排除。这种物—人之间的内在作用乃为了或会造成排除的情况,是一种典型的“异化”关系。在物—人的相互作用中,包含或排除是单方面的还是双方面的,是灾难还是化用,是可批判的还是不属于批判范畴,要依经验情况来判断。但异化关系不同,它是一种内在作用,人类主体的实践必然参与其中,并且物—人双方是相互决定的,所以其产生的排除后果也必然是双向的。这也让异化关系直接属于内在批判、需要道德谴责的情况。

新世代的批判理论家也是这么认为的。罗萨和耶姬对异化有很多的讨论,因为这些学者将异化视为当代批判理论首要的针对现象(Rosa, 2009)。然而这些学者对物—人之间的异化关系的讨论都过于模糊。耶姬的异化批判主要针对社会关系,对物—人关系几乎没有讨论。罗萨则只提到,物—人之间的异化关系主要表现在人对物的过度支配,造成了“物的物化”,破坏了本质上追求相互构成的共鸣关系。这两人都认为异化意指一种破坏人与世界之关系的关系,因此将异化定义为“缺乏关系的关系”(Beziehung der Beziehungslosigkeit)(罗萨,2018;Jaeggi,2005)。但这些学者对异化的定义多少有点矛盾,让人费解。既然都缺乏关系了,为什么还可以说这是一种关系?究竟缺乏的是什么关系,依然维系着的又是什么关系?而且这两人也都没有解释为什么人对物的过度支配会造成异化,亦即没有说明物—人之间关系的去关系化机制是什么。如果我们运用本文基于新唯物主义综论而提出的象限来看的话,物—人之间的异化关系就可以定义得更清楚:物—人之间的异化意指在两者的内在作用中发生了排除,使得理应形成或增加双方共享存有厚度的情境却最终损害或消灭了双方的存有。用这个象限所定义出来的物—人异化关系,其好处在于我们可以用共鸣关系作为规范标准,对物—人关系进行问题判断,让我们对于物不再只能进行经验主义或实证主义的因果解释,而是可以从社会学的立场通过情况的界定(亦即界定是否处于产生排除的内在作用关系)进行价值判断,甚至提出改进方针。社会学应研究物,不只是因为物在社会运作中是有能动性的行动者,也因为物—人关系可能会是一种道德关系。

不过于此本文也必须坦承,表1划分出的四重物—人关系显然还有可以再细化之处,需要许多专门讨论来加以深化,而这是仅靠一篇期刊论文无法解决的问题。但就有限的分析来看,本文所提出的物—人关系的基本范畴已经可以在一定程度上有助于新唯物主义社会学的概念厘清了。

六、结语

新唯物主义是当代社会学极有影响力的新兴范式。这个范式强调社会学除了讨论人之外,也必须将物视为研究主题。这个范式之所以能在很短的时间内被社会学接受,无疑与拉图尔(Bruno Latour)的影响有关。拉图尔知名的行动者网络理论(actor-network theory,简称ANT)强调我们所身处的世界关系网络中除了人之外,物也同样发挥了行动作用力(actantiality),因此我们在进行社会学研究时必须带着一种将物与人同等地视为行动者的“对称性思维”(拉图尔,2010;Latour,1999,2005)。不过,虽然拉图尔对新唯物主义社会学有一定程度的影响,但今天人们一般不会将其理论贴上新唯物主义的标签(Gamble et al.,2019)。之所以如此,除了因为拉图尔本人对“(新)唯物主义”这个标签抱持谨慎态度而刻意与之保持距离之外(Latour,2007,2013),更重要的是因为拉图尔的理论有个缺失:他虽然不断倡导社会学研究需将物从研究视野中突显出来,并探索物如何交织在一组关系网络中而产生相应的行动作用力,但却从未对物的能动性本身进行充分的讨论(Braidotti,2019:42;Harman,2016:2)。因此有学者批评拉图尔所谓的物的能动性只是进行社会学研究的观察者所诠释出来的效果,物与人之间的对称性也不过是由人所摆设出来的(傅大为,2019)。而新唯物主义社会学最重视的事恰恰在于探究物的能动性。

然而新唯物主义的诸多研究表现出一定的对立,新唯物主义社会学对物的讨论也常常过于宽泛而缺乏焦点。为了解决这个问题,本文尝试遵循社会学最初对人与社会的界定方式,讨论与综合新唯物主义各理论取向,对物—人关系进行区分,以厘清其基本范畴。在对新唯物主义三大理论主轴,即后人类主义、能动实在论、物导向本体论进行讨论与综合之后,本文尝试指出物—人关系应可根据“内在作用—相互作用”以及“包含—排除”这两条轴线统整出一个四分象限。这个象限表明,物—人关系在当代的新唯物主义社会学理论中有四个基本范畴:物与人相互构成彼此存有的共鸣关系,彼此构成但却最终造成相互毁灭的异化关系,彼此在已独立存有的情况下产生毁灭状态的灾难关系,以及在有独立实在的情况下产生吸收、融合状况的化用关系。当中,灾难关系与化用关系不一定与人类实践有关,因此社会学研究对此究竟应进行批判分析还是单纯的描述分析,需视情况而定。这也是新唯物主义社会学的经验研究任务之一。共鸣关系是相对理想的状态,也许可以视为规范基础。相对于共鸣关系的则是异化关系,这种关系无疑需要社会学研究谨慎看待并提出批判。

这四个物—人关系基本范畴的确立除了有可能让各个新唯物主义理论的讨论主题与其优缺点变得更为清晰之外,最重要的贡献也许在于确立可进行价值判断与批判的情况。新唯物主义社会学自兴起以来,最为人诟病之处一直在于仅强调与研究物的能动性,对于一直以来非常重要的社会问题(例如权力宰制、阶级冲突、社会不平等、经济剥削、种族歧视)都忽略不顾了,甚至有可能淡化这些问题(Fox & Alldred,2017;Jackson,2020)。例如提到孕检仪器与人类主体如何相互构成虽然很有意思,但怀孕期间可能的性别不平等、孕检时可能出现的医患关系或是育儿观念在世代之间的冲突等问题都是新唯物主义没有讨论到的,而且更重要的是,新唯物主义并没有提出相应的新社会问题,缺乏社会批判的视野。众多新唯物主义者中并不是完全没有人意识到并尝试解决这个问题。例如,后人类主义取向的新唯物主义重要代表人物之一本妮特便时常尝试论证新唯物主义如何可以与政治经济学结合(Bennett,2010)。又如在相当知名的新唯物主义社会学导论著作《社会学与新唯物主义:理论、研究、行动》中,作者特辟一章,专门探讨新唯物主义范式如何可以与社会学既存的各社会问题关怀与实践议题结合起来(Fox & Alldred,2017)。但总的来看,这些讨论更多是少数学者的被动辩驳,除了势单力薄且说服力有限之外,也缺乏主动的建设性。倘若如本文所尝试的这样以物—人关系来检视物,并且通过物—人关系基本范畴的确立指出物—人之间的异化关系和灾难与化用关系中可能的人类实践成因,那么新唯物主义社会学就有机会成为一套具有批判性质的理论,为可能的“物界批判理论”提供发展的出发点。

不过,正如前文所坦承的那样,物—人关系的基本范畴还有许多必须通过进一步探究才能更细致化的地方。同时,除了物界批判之外,物界规范理论也同样是需要发展的要点。前文提到物—人共鸣关系可以是一种规范理论方针,但这个方针的详细内涵应该为何还有待论证。这些问题都是在物—人关系的基本范畴建立之后必须进一步探讨的主题。

(注释与参考文献从略,全文详见《社会学研究》2023年第2期)