社会学理论

“世变方殷”中的“礼学经世”演变史——兼论曾国藩汉宋之学与经世学的融合

摘要:曾国藩的“礼学经世”,是历来研究中的一个重要主题。不过,迄今为止的研究往往将其归结于“军礼”,而没有认识到曾国藩有一个超越了军礼的更深理解。更重要的是,曾国藩的“礼学经世”思想,与他对于当时之世的认识有着密切关联。细致探讨曾国藩在书信和文章中对于“礼”的论述,或可重构他的“礼学经世”思想的演变过程,其中变化的关键就在于他对于“世变”的认识。曾国藩“礼学经世”说的最终含义,是要通过对于制礼之义和当代之“世”的结合,实现汉学与宋学融合,由此达到礼学经世的目的。

关键词:曾国藩;礼学经世;世变;制礼之义;汉宋融合

作者简介:凌鹏,北京大学社会学系

绪论

曾国藩是近代史研究中的一个重要课题,也是19世纪以来无数人大力推崇与津津乐道的、学术与政治合一的人物。而“礼学”作为曾国藩学术的核心,在当时便为人屡屡提及。例如李鸿章称“其学问宗旨,以礼为归”,郭嵩焘则称曾国藩“以为圣人经世宰物,纲维万事,无他,礼而已矣”。可见曾国藩的礼学思想,很早便为学者所重。不过迄今为止,对于其“礼学经世”思想的研究仍有值得深化之处。

钱穆在《中国近三百年学术史》中特别指出了曾氏礼学的重要性,认为曾国藩为汉学宋学谋会通,其礼学是“以礼教为之纲领,绾经世、考据、义理于一纽”,且强调“又能深领‘礼,时为大’之意,以经世悬之的”。不过对于不同学术间的关系,以及礼与时之关系,没有充分论述。萧一山《曾国藩传:近代激烈转型期的精英突围》强调曾国藩的礼学便是“经世学”。又将经世学与历史学结合起来,最后得出结论,曾国藩之礼学最终即是历史的政治经济学。但他没有注意到曾国藩的礼学理解有阶段性的发展,而且将“礼学经世”归结于历史学,稍显粗疏。朱汉民、吴国荣则特别将其“礼学经世”思想与清代的“礼学”思潮进行关联,指出他具有汉宋兼采的特色,而且进一步指出,只有从曾国藩学、治贯通这一点出发才能够理解其特点。这提醒研究者不能脱离曾国藩的实际政治活动来理解其学术思想,不过该文仍重在学对治的影响,未论治对学的反馈。而范广欣针对曾国藩的“礼学经世”说进行论述时,对于曾国藩之礼的理解在于,礼是一种无所不在的外在规范,对所有社会成员,所有场合都具有普遍的约束力,同时处于经史联贯的“礼统”中。他将曾国藩的“礼学经世”区分为三个阶段:太平天国爆发前是“礼学齐家”阶段;太平天国战争期间是“礼学治军”阶段,重点在军礼;太平天国战争结束后,则是“礼学中兴”阶段,重点在朝廷典祀与民间礼仪。此外,近年来也有数篇论及曾国藩“礼学经世”的文章,如罗检秋指出曾国藩、郭嵩焘都以礼学沟通汉宋,具有因应时势,调和融合的特征。杨念群也指出曾国藩的“礼学经世”是要建立无所不包的“礼治秩序”。张智炳则认为咸同年间,曾国藩有一个由京师到地方的视角转换,而“礼学经世”的本质是以礼合理。

综合先行研究可以看出:第一,这些研究多将“礼学经世”看作是一个既成的思想或者理论,常把不同时期的论述混在一起。范广欣虽然有一个时间分段,但重在礼之范围的不同,没有触及曾国藩对于礼的深入理解。第二,先行研究较少将其与曾国藩本人对于当世的认识与学术联系起来讨论,即多强调学对治的影响,而少讨论治对学的影响。第三,先行研究已经指出礼学是曾国藩沟通汉宋的关键,但较少论及礼学如何具体地沟通汉宋。

据此,本文在前人基础上进一步探讨三个问题:第一,“礼学经世”之说的提出过程是怎样的,在不同的阶段,曾国藩对礼的理解有何不同;第二,曾国藩对“礼学经世”说之理解的改变,其原因是什么;第三,曾国藩之“礼学经世”,是具体如何沟通汉宋的。为解答以上问题,本文将曾国藩对于“礼学”之理解分为以下三个阶段:第一是理学修身阶段(道光二十三年—咸丰三年),第二是礼学经世的提出阶段(咸丰四年—同治三年),第三是礼学经世的突破阶段(同治四年—同治十年)。其中最关键的是从第二阶段到第三阶段的变迁,正是这一变化,促成了曾国藩“礼学经世”思想的最后突破。

一、理学修身阶段的“礼”

对于曾国藩在道光二十三年至咸丰三年之间的理学修身阶段,已经有众多学者进行了研究。在此阶段,曾国藩所受到的最重要影响来自理学家唐鉴,而唐鉴提出的义理、辞章、考据之学问三分,构成了曾国藩此阶段学问的基础。值得注意的是,在这样一个三分法中并没有“礼学”存在。在这里,本文不专门讨论曾国藩在这一阶段的理学思想及其修身过程,而是摘取这一阶段曾国藩书信与文章中涉及“礼”的一些论述,用以说明他当时的理解。

道光二十三年曾国藩在写给挚友刘蓉的信中,论述了宋学“文以载道,文道并重”的观点,也涉及礼。信中论学问有深、博两分,各类学问各有所偏重。《易》《春秋》之学属于深,而“孔子之门有四科,子路知兵,冉求富国,问礼于柱史,论乐于鲁伶,九流之说,皆悉其原,可谓博矣。”可知此时曾国藩所理解的礼,更多是属于博的类型。不过他在信中指出杜佑、郑樵、马贵与、王应麟等学者能博而不能深,已经注意到了深的问题。道光二十七年至三十年之间,曾国藩任礼部侍郎,其工作较多涉及礼制。道光二十九年,礼部要负责大行皇太后的大丧,“国藩系礼部之臣,职有专司,不敢稍泥故常”。①此时他在家书中也开始要求弟弟们读一些礼,以达到博的目的。例如道光二十九年十月初四日的致诸弟家书中,劝诸弟取回《皇清经解》,“略一涉猎,即扩见识”。

道光三十年,道光皇帝崩殂,留下的涉及葬礼的遗嘱引起了较大争议。应咸丰皇帝要求,曾国藩奏上《遵议大礼疏》,对于道光皇帝的遗嘱发表意见。针对“无庸郊配一条”,曾国藩提出不敢从者有二,提到“古圣制礼,亦本事实之既至,而情文因之而生”。又提到不敢违者有三,其中认为大行皇帝以制礼之圣人自居,必然有其深谋远虑,不能随意违背。不管是“不敢从”还是“不敢违”,曾国藩所理解的礼,都是一种由圣人或皇帝具体规定的仪制,本于事实而生情文。咸丰元年,曾国藩又上《敬陈圣德三端预防流弊疏》,其中第一条是防礼仪之琐碎,“皆于小者谨其所不必谨,而于国家之大计必有疏漏而不暇深求者矣”④。这里,曾国藩对于礼之理解,更多是作为一种仪制,特别是涉及皇家的具体礼仪制度,此点也与他任礼部官员密切相关。

其后最知名的文章,是咸丰四年所写的《讨粤匪檄》。该文主要强调中华文化中名教人伦的神圣性,斥责太平天国违背与破坏了这一名教秩序。其中涉及礼的论述不多,以下是最重要的一段:“自唐虞三代以来,历世圣人,扶持名教,敦叙人伦,君臣父子,上下尊卑,秩然如冠履之不可倒置。……举中国数千年礼义人伦,诗书典则,一旦扫地荡尽。此岂独我大清之变,乃开辟以来名教之奇变,我孔子、孟子之所痛哭于九原!”

文中特别强调的是名教人伦、君臣父子、上下尊卑,有非常明显的理学意味。而“礼”则是作为礼义人伦、诗书典则的一部分,作为名教的一个制度表征而出现。由以上可以见到,在此一阶段,曾国藩更多地是作为理学家来看待“礼学”,礼是名教与人伦的一种表现,以及是一种具体规定的仪制。在学问之中,他更偏于认为礼偏于“博”的范畴,而非“深”的范畴,因此尚没有对“礼学经世”的特别强调。

二、“礼学经世”的提出与军礼

自咸丰四年开始,曾国藩忙于训练湘军,与太平军作战。在行军过程中,他还是坚持阅读。从现存日记来看,他所阅读的主要是诗文与史书,间或与礼学相关的著作,主要是秦蕙田的《五礼通考》。重要的是,曾国藩此时确实将他对于礼学,特别是军礼的理解与湘军的军制结合在一起来思考。

在这一段时期,集中体现曾国藩“礼学经世”思想的是《圣哲画像记》(咸丰九年正月)一文。先行研究都会引用其中的“先王之道,所谓修己治人,经纬万汇者何归乎?亦曰礼而已矣”一句,用以说明曾国藩的“礼学经世”思想。但是,要真正理解其中所言的“礼学经世”,还必须对文章整体有一个全面的理解。《圣哲画像记》依次论述了三十二位圣哲:“文周孔孟,班马左庄,葛陆范马,周程朱张,韩柳欧曾,李杜苏黄,许郑杜马,顾秦姚王。”其中与礼学相关的圣人其实只占一部分,而非全部。其论述放在第二部分的最后,即“许郑杜马,顾秦姚王”的部分。在该段中,曾国藩强调如下几点:第一,“先王之道,所谓修己治人,经纬万汇者何归乎?亦曰礼而已矣”。在此,礼具有了包容万物的特征。第二,对于“许郑杜马”的评价,与此前致刘蓉的信中稍有不同。前文重论其博,而此处则论其识跨越八代,且将马端临、王应麟与张载、朱熹同论,“莫不以礼为兢兢”。第三,论及顾亭林时,特意强调“言及礼俗教化,则毅然有守先待后,舍我其谁之志,何其壮也”,明确地点出礼俗教化之功用。第四,特别强调秦蕙田的《五礼通考》,“举天下古今幽明万事,而一经之以礼,可谓体大而思精矣”。可知在这一阶段,曾国藩对于礼学的理解,已经包含更多的内容,如教化、行礼的严格态度(兢兢)等,而礼最重要的特征即“经纬万汇”。

在该文总结部分,曾国藩仍旧是依循姚鼐、唐鉴等区分的学问三分,而许郑杜马、顾秦姚王所代表的“礼学”,则纳入了其中一途———“考据”。可以说,虽然曾国藩在这一篇中提出了“礼学经世”说,但他对于礼学的理解,根源还是在考据的意义上,这也与他对秦蕙田《五礼通考》的理解有关:“举天下古今幽明万事,而一经之以礼。”说的是一种规定性的作用,即对于天下万物都有礼制规范,并且通过礼制的规范,令人人都能“兢兢”而得教化。他对顾亭林的“礼俗教化”的理解,也与此点相关。而这一理解其实与他在湘军中制定的军礼非常类似,即制定好礼的规制,并且要求成员严格服从。

不过,若通读全文便能发现,曾国藩在《圣哲画像记》中对于“礼学经世”并没有讲得很清楚,只有一句“亦曰礼而已矣”。查阅曾国藩日记,可以发现他从咸丰九年正月十八日一直作至廿一日,才完成该文,他自己的评价是“意多而不能贯串,不能割爱,故文颇冗长,至二千余言不能休”。

可见曾国藩在写作《圣哲画像记》时,各种理解都混杂在一起。最明显的便是义理、词章、考据的学问三分法,与由秦蕙田而来的“礼学经世”说二者的混杂。这段时间,他对于礼学经世的理解,更多是指对天下万物万事的礼之规定。之所以把礼学归入考据学,正是因为通过考据可以明了礼经中的具体制度。这一点从其他文章中也能看出。例如咸丰九年六月十二日的《孙芝房侍讲刍论序》:“盖古之学者,无所谓经世之术也,学礼焉而已。《周礼》一书,自体国经野,以至酒浆廛市,巫卜缮稿,夭鸟蛊虫,各有专官,察及纤悉。”这里强调,礼的经世含义在于包容万物的规定性。又如咸丰九年《笔记二十七则》中“礼”的一条,提到了尽心养性与礼之间的差别。“古之君子之所以尽其心,养其性者,不可得而见。其修身、齐家、治国、平天下则一秉乎礼。“不可得而见”与“一秉乎礼”正好相对,暗示着内在的“尽其心,养其性者”与外在之“礼”不同。而在曾国给夏炘的复信中,提到要通过礼来沟通汉宋,他指出“由博乃能返约,格物乃能正心”,具体的沟通方法则是“考核于三千三百之详,博稽乎一名一物之细,然后本末兼该,源流毕贯”,也是希望通过了解礼对于万事万物的规定,从而获得正心之学。

暂且不论这种沟通汉宋的方法是否真有成效,在这一阶段,曾国藩创造出了湘军的营规,包括《初定营规》二十二条、《营制》(咸丰九年)与《营规》(咸丰九年)。最后一种咸丰九年的《营规》,要多出了数条重要规定,例如最著名的《禁扰民之规》和《禁洋烟等事之规七条》。与中国历代的军规相比,这些营规包含着礼所对应的修身齐家治国平天下的规定。其中最基础的便是修身规定,例如“禁扰民之规”要求以保民为第一义,还令诵读《爱民歌》,而“禁洋烟等事之规七条”中包括禁洋烟,赌博、喧哗、奸淫、谣言、结盟拜会、异教这七项。这些规定的不仅是为了增强军队的战斗力,也是通过《营规》中的惩罚与监督,塑造兵士的修身品格。在这里,礼的作用类似于法,只要礼的规定能被确保,便能实现修齐治平。为此,军规中还设置了专门的稽查方法,包括查街、查出营、查私留外人等。

可以看出,曾国藩所制定的湘军“军规”,与他这一时期对于“礼”的理解一脉相承。或者说,军规就是他这一时期理想中的《军礼》。他对于“礼学经世”的认识,也是依据此种作为“规范”的礼通过对世间万物的规范,而实现“经纬万汇”。范广欣认为曾国藩的“礼是一种无所不在的外在规范。对所有社会成员、所有场合都具有普遍的约束力”。在此阶段,这一理解是没问题的。而且此时他所设想的沟通汉宋的方法,便是“考核于三千三百之详,博稽乎一名一物之细”。

但是,曾国藩对于礼学经世的认识,绝不仅仅停留在这一阶段。其实从日记中便可看出,曾国藩并没有太多精力来仔细阅读礼书,只能浏览秦蕙田《五礼通考》类汇编式论著。而在下一个阶段,曾国藩对于“礼学”的认识,有着更深刻的转变。考察这一转变的原因,会发现曾国藩对于“礼学经世”的新理解,并不仅仅来自学问,更重要的是来自对于“世”的理解与反思。

三、“世变方殷”带来的冲击

同治三年,湘军攻陷天京城,正式平定了太平天国起义。按常理而言,曾国藩似乎应该认同湘军军礼及其代表的“礼学经世”获得重大成功。但恰恰相反,在同治四年之后的曾国藩日记以及书信中,有一个频频出现的表达,即“世变方殷”或“世难方殷”。例如在同治四年闰五月初四日给弟弟的信中有“世难方殷,良深忧灼”,同年闰五月十八日给欧阳兆熊的信中有“世变方殷,莫知所届”,同治五年正月初三致刘蓉信中有“世变日新,而人情益幻”,同日给乔松年信中有“世变方殷,而人情日幻”。

“世难方殷”“人情益幻”这类词语,在曾国藩平定太平天国之前的文章或者书信中,都很少见到。那么是什么引发了曾国藩如此深重的感叹呢?经过对于书信和日记的分析,可以看到首先引起“世变”感叹的,便是湘军败坏的问题,特别是闹饷与兵变。

(一)湘军之败坏

平定太平天国后首先出现的一个重大问题,便是霆军金口之变。同治四年四月二十七日,曾国藩在给鲍超的信中写道:“厥后沈中丞檄调贵部留于吉安之八千人即行赴甘,行至沙井大哗,得六个月满饷始行开差。行至汉阳,经鄂中给发水脚犒赏。进次金口,忽然生变,弃舟登陆。”此事件的起因,是由于鲍超部不愿调去西北,导致闹饷和哗变,影响甚大。如同年六月二十七日复刘秉章信中写道:“唯此风一开,而湖北、江西、皖南各军纷纷哗噪,可胜愧愤。”

曾国藩“世变”的两个用例,直接与湘军各部哗噪相关。如同治四年闰五月初四日给弟弟的信中写道:“刘铭传在济宁,因陈国瑞之部卒入营抢夺洋枪,彼此开仗。……均有鼓噪叛变之事。世难方殷,良深忧灼。”同年闰五月十八日复欧阳兆熊的信也有:“各营噪饷,真如子弟悖逆,弃之不忍,听之不可,日来为此焦灼万状。世变方殷,莫知所届。”此处,曾国藩明确地表达了他的心境———“真如子弟悖逆”。与此类似的话,在同治四年六月初五日给弟弟的信中也有:“惟朱、唐、金三军闹饷,处置宽严皆不宜,寸心忧灼。”据幕友赵烈文《能静居日记》同治四年四月二十二日记载:“(金口哗变后)……而中堂得信,既不闻奏,复不遣员招抚,事殊不妥。”曾国藩得信后“既不闻奏,复不遣员招抚”,正是因为他有“弃之不忍,听之不可”的焦虑,才会优柔寡断。那么,为何会因为闹饷而引出这么深沉的感叹呢?

正如前论,湘军本是曾国藩寄予众望的军队,他为其设立了极为完备的营制和营规,某种意义上正是曾国藩自己对于军礼的理解,也是他“礼学经世”的重要尝试。希望以此种礼学在湘军中进行实践,达致体国经野、修己治人、经纬万汇的目的。对于曾国藩而言,湘军之军勇正如自己用礼学亲自教导出来的子弟。但恰恰是这支由军礼所教导的军队,在攻克南京后出现了众多问题。闹饷、兵变、杀害官员、劫掠地方,相关事件的出现使得曾国藩痛心不已,发出“世难方殷”的沉重感叹。

(二)哥老会问题

在前述曾国藩所制定的“军礼”即《营规》之中,有专门禁止“结拜哥老会”一条。但恰恰是哥老会,成为曾国藩对于世变的重要忧虑之一。克复金陵后,哥老会问题在日记和书信中多次出现。例如同治五年七月初三日信中写道:“吾湘哥老会公然有谋反之意,可恶可畏。”对此事,赵烈文《能静居日记》有较详细的记载:“湘潭县地方,五月廿八日有哥老会起事……六月初,其党公然出示,自称卓英会江路都头领张欲来报复,并有劫富济贫整饬贪官污吏之语。”可见事态严重。

而哥老会之所以在湘乡地方如此猖獗,其原因恰恰也与湘军有关。曾国藩在同治五年七月初六日信中说道:“惟沅弟寄弟五月底信,言哥老会一事,粗知近况。吾乡无他足虑,惟散勇回籍者太多,恐其无聊生事,不独哥老会一端而已。”可见曾国藩自己非常清楚,哥老会的猖獗正与湘军回籍有关。而且从另一封信中,可以看到还不仅关乎散勇,甚至军中的高层军官多涉其间。在同治五年八月初十日信中写道:“哥老会一事,余意不必曲为搜求。……提镇副将,官阶已大,苟非有叛逆之实证实据,似不必轻言正法。……即明知其哥老会,唤至密室,恳切劝谕,令其首悔而贷其一死。”而同治七年闰四月十七日信中写道:“国藩于十五夜自沪回宁,闻霆、峻营遣撤之际,哥老会匪乘机生变,业已杀人抢劫,逼胁入会,不知果聚众叛乱、肆扰民间否?”此处也可看出哥老会与湘军之密切关联,甚至贯通了湘军的上下各层。

曾国藩对于哥老会的详细论述,还可见同治六年七月十五日复刘崐(韫斋)的信。其中称:“接二十四日惠书,并抄示《哥老会说》一篇,洞达源流,言之有物。……其云‘但诛乱民,勿问会事’,亦与敝处示稿略同。”刘崐原信不可见,但他的《请饬在籍大员帮办团防摺》(同治六年九月)中有类似内容,论证哥老会起源于四川,后流入湖南。曾国藩认为“洞达源流,言之有物”,正是要尽量撇清湘军与哥老会之间的直接关联。而他特别赞同“但诛乱民,勿问会事”一句也非常微妙,正暗示着湘军与哥老会的密切关系。

那么,湘军与哥老会的实质关联在哪呢?刘铮云在综述各派说法后指出“湘军中基于兄弟之情的特别行动队,逐渐演变成军中的互助组织,并进而仿效当时川湘一带的会党组织,而有了江湖会、哥老会的名号”。因此,哥老会原本是一种兄弟关系,这恰恰与曾国藩在《营规》中提倡的守望相助、患难相救的精神相通。这一点与此前的异端宗教信仰与流贼思想都不同。因此,原本是曾国藩用军礼所提倡,以传统儒家道德为基础的兄弟精神,在平定太平天国之后却愈演愈烈,甚至成为谋反叛乱、威胁国家与社会秩序的源头。这一个看似悖论的现实,才是曾国藩感叹“世变方殷、人情日幻”的深层原因。

无论是湘军闹饷,还是哥老会,都带给曾国藩极大的冲击。恰恰在这一背景中,曾国藩逐渐意识到此前对于“礼学经世”中礼学的理解其实有着不足之处。也即是说,类似于军礼的外在规范,并不能真正带来对于人心的教化。虽然在营规中明确禁止拜哥老会,但仍然无法真正控制哥老会的壮大与流布。在这一意义上,要真正实现“礼学经世”,就需要超越仅仅将礼理解为外在规范,而更深入地探究背后礼学的深层含义。

四、“礼学经世”说的最终突破

同治三年七月,湘军攻破了太平天国的首都天京。曾国藩随即便被清廷要求北上,负责剿灭捻军。随后,又被派往江南出任总督。不过,与剿灭太平天国的时期相比,曾国藩终于有更多的空闲来读书与写作。

同治五年的五月初三日,曾国藩开始校对王夫之的《礼记章句》,随后又校对了《张子正蒙注》《读通鉴论》《宋论》等,并主持刊刻了《王船山遗书》。在同治五年九月十七、十八日,他写作了《王船山遗书序》一文。序文一开始论及:“昔仲尼好语求仁,而推言执礼。孟氏亦仁礼并称,盖圣王所以平物我之情,而息天下之争,内之莫大于仁,外之莫急于礼。”从“内之莫大于仁,外之莫急于礼”一句来看,仁与礼并称。后文在叙述孔孟至船山的学脉流传后,述及“其于古昔明体达用,盈科后进之旨,往往近之”,称明体达用,则仁为体,礼为用。如果说在“礼学经世”的提出阶段,曾国藩对于礼的理解更是偏于外在规定,例如咸丰十年时,曾国藩希望在汉宋之间建立沟通,由博返约,通过了解万事万物的规定而获得正心之仁义,那么在这里,礼虽然同样是外在规定,但是却与内在的仁构成了关键的体用关系,而不再如前所说的“古之君子之所以尽其心,养其性者,不可得而见”。即是说,在阅读了王船山的《礼记章句》等著作之后,曾国藩开始意识到礼不仅仅是一种外在的规定,而是与内在的仁共同构成了密切的体用关系。在写完《王船山遗书序》之后,在同治五年九月廿一日的日记中能看到,曾国藩开始仔细阅读《仪礼·士丧礼》,随后依次阅读《仪礼》的各篇章,至同治六年二月十四日读毕。在当日日记中记载:“自去年九月廿一日始读《仪礼》,至是粗毕。老年能治此经,虽嫌其晚,犹胜于终不措意者。昔张蒿庵三十而读《仪礼》,至五十九岁而通此经,为国朝有数大儒。余今五十七岁略通此经,稍增炳烛之明。”由此可知,只是在校对完王船山《礼记章句》之后,曾国藩才真正粗通《仪礼》。同时亦可知,他此前对于礼学的理解,大多来自秦蕙田《五礼通考》等汇编类著作。其后数年中,曾国藩一直没有中断读礼。从日记中可以看到,除《五礼通考》《经义述闻》等书外,最重要的是阅读了《礼记》《仪礼》等经典。在此之后,曾国藩才真正对礼产生了较为深刻的认识。

到了同治九年正月,曾国藩为胡培翚的祖父胡匡衷《仪礼释官》写作序言,其中明确表达了他对礼的新理解。首先,曾国藩言:“先王之制礼也,因人之爱而为之文饰以达其仁,因人之敬而立之等威以昭其义,虽百变而不越此两端。”若将此与道光三十年《遵议大礼疏》相比较,可知《遵议大礼疏》所重的是由“本事实之既至”,到“情文因之而生”这一逻辑,而在此处则是由“人之爱”到“为之文饰(礼)”,再到“达其仁”,由“人之敬”到“立之等威(礼)”,再到“昭其义”。也即是说,礼一方面有着人之爱与人之敬的基础,另一方面也是更重要的,通过礼之行为,达到仁义本身。其后,与此前《圣哲画像记》中的笼统论述不同,曾国藩直接用具体例子说明,例如针对“公家之臣来执事者”,他指出“则臣下之丧,君既临其小敛,又遣官助其百役,有若家人骨肉,怆恻缠绵”。可以说,“公家之臣来执事者”这一礼,乃是基于当时君与臣之间的感情(即“因人之爱”)而制定的礼仪,遵从这一礼仪,又更能发挥这一感情,使“达其仁”。

所以,曾国藩最后说道:“恩谊之笃如彼,名分之严若此,此皆礼之精意,祖仁本义,又非仅考核详审而已。”这里超越了他曾经在《圣哲画像记》中对于礼学的理解。在这一阶段,礼不再仅是包含对于世间万事的规定,而是与仁义有明确的联系。仁义不仅仅是某种道德行为,更是心性相关的存在,并且要通过礼之行为才能真正得以发挥。

同治九年正月末,曾国藩在给刘蓉的信中对礼学有了更进一步的理解。此前,刘蓉在给曾国藩的信中介绍了自己研究三礼的计划。曾国藩称赞刘蓉“研究三礼,洞澈先王经世宰物之本,达于义理之原。遂欲有所撰述,以觉后世之昏昏。甚盛甚盛,钦企何穷!”随后,曾国藩反省自身在礼学研究上三点遗憾:第一,古礼中的祭礼没有保存下来;第二,古礼中的军礼没有保存下来;第三,自己不懂乐,无法通晓礼乐教化。最后,曾国藩对刘蓉所说新制礼仪提出自己的意见:“所贵乎贤豪者,非直博稽成宪而已,亦将因其所值之时、所居之俗而创立规制,化裁通变,使不失乎三代制礼之意,来书所谓苟协于中,何必古人是也。”在此,曾国藩明确指出制礼是需要“化裁通变”,一方面是要不失三代制礼之意,另一方面又需要基于时俗来“化裁通变”,而不仅仅博稽成宪。正如他在信中以周官举例子,“古时祭祀必有主妇聘飨,亦及夫人,诚以在宫雍雍,斯在庙肃肃。妃匹有笃恭之德,乃足以奉神灵而理万化,所谓有《关雎》《麟趾》之精意,而后可行《周官》之法度也”。即是说要真正行周礼的具体规定,必须要有如《关雎》《麟趾》中的精意,即如妃匹有笃恭之德(具体人情),才能真正行祭礼。

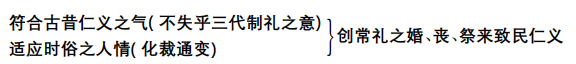

曾国藩在这里特别强调因所值之时,所居之俗,其实与《仪礼释官序》中所说的“因人之爱”“因人之敬”相一致。即是说,时与俗以及背后的具体人情,是礼的一个重要条件。礼只有能够顺应这些时俗,才有可能在当代实现三代制礼之意。所以,曾国藩建议刘蓉选择婚、丧、祭这三种民间的常礼,参考时俗进行撰著,使之通行今日,以符古昔仁义之气。在此可以用下图来表示:

这里,曾国藩对于礼之理解,已经不仅是前一阶段强调的“经纬万汇”(即对万物加以规定),而是一方面要理解三代礼制规定背后的“制礼之义”,探究方法则与汉学、宋学相关。另一方面,要在当代践行三代之礼,也不是简单地进行礼制规定,而是要理解当代时俗之人情后,依据“制礼之意”才能制出可以引导当代之人情,真正达到“致民仁义”的礼。

曾国藩论礼学的最后一篇重要文献是《江宁府学记》。该文写作时间很长,开始于同治九年的二月二十二日,定稿于同治十年四月的二十九日。在叙述了修建府学原委后,曾国藩说到“先王之制礼也,人人纳于轨范之中”,但此处纳于轨范的含义并非是强制规定,而是明确的教养,因此后文言“既长则教之冠礼,以责成人之道;教之昏札,以明厚别之义;教之丧祭,以笃终而报本”,指出所教的不仅是规范,更是仁义之心。而且明确指出“三代之士,无或敢遁于奇邪者,人无不出于学,学无不衷于礼也”。在此,礼对于人的影响,并非是通过直接规定,而是要经历“学”的阶段。其后,曾国藩用老子的例子来探讨应该如何应对末世的问题。“老子之初,固亦精于礼经。……其后恶末世之苛细,逐华而悖本,斫自然之和,于是矫枉过正,至讥礼者忠信之薄而乱之首,盖亦有所激而云然耳。”老子所恶的“末世之苛细”,正类似于曾国藩前一阶段所理解的作为单纯规范、属于考据学范畴的“礼”。曾国藩既指出“恶末世之苛细”的合理性,又指出该态度有所偏激。

在这里,曾国藩再进了一步。此处有一个明确的情境,即所谓“末世”,这个末世,既是老子时候的“末世”,也暗指曾国藩所理解的当时之世。在末世之中,应该如何教民呢?对此,曾国藩指出:“圣人非不知浮文末节无当于精义,特以礼之本于太一,起于微眇者,不能尽人而语之。则莫若就民生日用之常事为之制,修焉而为教,习焉而成俗。”即是说,礼学不能沉浸在汉学细枝末节的考据之中(浮文末节无当于精义),也不可用宋学的语言把仁义告诉所有人(礼之本于太一,起于微眇者,不能尽人而语之),而应该就民生日用常事而为之制,使其习焉而成俗,才能起到教化作用。这一点,也与他在答复刘蓉的信中所说的一致,即以常礼之婚、丧、祭来致民仁义。因此,“礼学经世”不再是一个抽象的理论,而是有一个明确的对象,即其中老子所针对的末世,也即是他自己所处的末世。在这个具体对象的前提下,“礼学经世”就不仅仅是单纯的“对万事万物的规范”,而是要基于对末世之人情和时俗的理解,在贯通三代礼意的基础上,制定能够通达当时人情与仁义的具体礼制,“就民生日用之常事为之制,修焉而为教,习焉而成俗”。这才是曾国藩对于“礼学经世”的最终理解。

结论

至此,可以看到曾国藩“礼学经世”之说,其实经历了三个阶段:第一,理学修身阶段。在这一阶段,曾国藩所理解的“礼”更多具有博的意义,而尚未意识到礼学对于经世的重要性。第二,礼学经世的提出阶段。在这一阶段,曾国藩意识到礼学的重要性,并且提出了“礼学经世”的观点。不过他此时所理解的礼学,更多是对于世间万物的具体礼之规定,类似于军礼与营规。他希望在礼学的基础上,通“考核于三千三百之详,博稽乎一名一物之细”来融合汉学与宋学。但是同治三年之后,因为湘军的各种败坏给曾国藩带来了“世变日殷、人情日幻”的深刻感叹,对于“礼学经世”的理解也带来质疑。同时,随着曾国藩对于礼学的深入研读,开始出现对于“礼学经世”的突破性理解。第三,礼学经世的突破阶段。在这一阶段,曾国藩对于礼的理解不再仅是对世间万物的礼仪规定,而是要在基于对三代礼意的理解基础上,结合具体的人情和时俗,制定出能够真正通达仁义的具体礼制,“就民生日用之常事为之制,修焉而为教,习焉而成俗”。到了这一阶段,曾国藩的“礼学经世”思想,建立在对于古代制礼之意和当下之“世”这两重把握上,这才是“礼学经世”的最终含义。

曾国藩在最后的阶段对于“礼学经世”的突破性理解,已经不仅仅实现“汉宋结合”,而是更进一步,将“汉宋结合”与贯穿其一生的经世学问真正融合。经世之学的根本不仅仅在于经世的各种做法,更在于对具体之“世”的实际把握,在这一把握的基础上,以礼来成教和成俗。这样一种对于“世变”的把握,恰恰是单纯的汉学(礼学)与宋学(理学)容易忽视的内容。汉学重礼背后的精微礼义,宋学则重理背后的天理人心,这两者若要真正实践于世,都无法脱离在具体的世变之中对人之行为与人情的体会与把握。这一点体会,恰恰是曾国藩与当时其他思想家间的最重要不同。而且,在曾国藩最后的思考中,要实现汉学与宋学的真正结合,需要经过对三代之礼意与当代之人情的把握基础上的“礼学经世”的实践过程。纵观曾国藩的一生,他从湖南经世学派的志向开始,期间经历了理学修身、军礼经世等不同经世阶段,最后又将宋学与汉学重新结合到经世之学中,形成了对于“礼学经世”的最终理解。

(注释与参考文献从略,全文详见《北京大学学报》2022年第3期)