社会学理论

尊尊之义:从丧服制度看中国传统政治伦理的情感原则

摘要:本文通过追溯当下政府行为特点背后的思想渊源,展开对中国传统政治秩序内在精神的理论探索。研究发现,中国传统政治秩序的构建在起源处就与基于家户财产的家父长制支配不同,强调基于人性中的尊尊之义来构建从父到君的政治伦理。以君臣上下为主的传统政治秩序的内在精神主要是尊尊之义与道义原则,这两个维度以人的仁义之性为基础,调整着政治秩序中君臣关系的具体样态,并以礼制的形式塑造出一套关系伦理,型塑着中国人的心智结构。这一关系伦理虽然在历史与现实中难以完全实现,但仍然对政治秩序有着根本性影响。

关键词:政府行为;君臣伦理;亲亲;尊尊;仁义

作者简介:李松涛,上海大学社会学院

一、引言

不论直观的经验观察还是学术上的讨论,我们都能发现中国政治运作中的一些明显特点。诸多学者指出,非正式制度、非正式关系弥散在政府运作的各个领域与环节。学者们将之归纳为“非正式运作”“非正式行为”“变通”“潜规则”等一系列概念(孙立平、郭于华,2000;周雪光,2008;王汉生、刘世定、孙立平,1997;吴思,2009)。这些研究多少受到了以韦伯为代表的西方理论框架的影响,以现代科层制中的正式制度、正式关系为参照来观察中国政治秩序的特征。以此为参照,中国政治秩序的特点集中体现为非即事、人格化的关系在政府运行中发挥着特别重要的作用,而且基于西方的理论视角往往暗含着批判色彩,认为这

些政治特点是传统的遗留,其中的“关系”大多围绕着私人的权力和利益来运作。

问题的关键在于,不仅唯利是图之人对于这些非正式制度、非正式关系的运作甘之如饴,即使性情厚重的正直之士,也无法摆脱这些人格化的个人关系的“纠缠”。不同的是,后者在处理这些关系时有着复杂的情感原则。这些人格化的关系背后有着除了权力、利益之外更为深刻丰富的内容,深植于中国悠久的历史文化传统与中国人的心智结构之中。因此,极有必要深入挖掘中国人在政治领域中处理这些关系时的情感原则。

要透彻认识中国政府运行的特点,既需要对以韦伯为代表的西方理论体系进行回顾和反思,更需要放在中国的历史脉络中展开有历史维度的分析(周飞舟,2016,2019)。“正式制度”与“非正式制度”区分的背后涉及的深层问题是支配类型的不同。根据支配形式所依循的合法性的不同,可以分为法理型、传统型与卡里斯马型三种类型(韦伯,2010a:19)。很显然,与现代科层制内在精神不吻合的中国政治体系,其合法性更多来自于个人的权威,而非具有合理性规范的制度。要认识中国政治支配的本质内核与演变机制,尚需放在具体的历史脉络中考察。

韦伯认为,中国的历史脉络有一个从家父长制到封建制再到家产官僚制的演进过程。中国的封建制仍然处于家父长制的传统之下,领土依照血缘的亲疏远近来分配,韦伯称之为“氏族国家”。家产制由家父长制演变而来,当支配者进一步推广其统治时,便需要依靠官僚组织来统治,形成了家产官僚制支配形式。家产官僚制最终在秦朝定型下来。家产官僚制纯粹建立在权力、利益基础之上,导致了政治的不稳定,而封建制中蕴含的伦理价值依托士人群体既为家产官僚制的支配提供了伦理支持,也为君主的权力增加了限制(肖瑛,2020)。韦伯(2010b:220)认为,“孝”“恭顺”等伦理情感为家产官僚制中的上下级支配关系提供了伦理情感基础,但从家内之孝到对君主、长官的“恭顺”是如何达致的,“恭顺”关系的本质内涵是什么?这些问题关系到中国政治秩序的精神和情感根基,还需要进一步讨论。

有意思的是,以韦伯的理论作为参照,当代政治社会结构中被一些学者视为难以革除的各种人格化、私人化的非正式关系,追溯到老一辈中国学者的研究中,恰恰强调此种伦理关系作为政治社会秩序的关键。潘光旦(1999a:350-353;1999b:354-364)认为,传统思想中的“伦”就是指基本的社会关系与社会群体,中国固有的“五伦”可以说是中国社会关系的概念和准则。梁漱溟(2011:82)认为,中国是一个伦理本位的社会,“整个政治构造,纳入于伦理关系中”,即“旧日中国之构造,比国君为大宗子,称地方官为父母,视一国如一大家庭。所以说,‘孝者所以事君,弟者所以事长,慈者所以事众’;而为政则在乎‘如保赤子’。自古相传,二三千年一直是这样”。从周代封建制度中孕育出的伦理关系并未随着周的消亡而消除,反而在后世大行其道。当下人们重视各种人格化、私人化的非正式关系的根源即在于此。

从韦伯到中国学者都认识到中国政治秩序的建立与伦理关系有着紧密的联系,但二者分析的侧重点有所不同。韦伯基于自身的分析框架侧重从实际历史表现一面展开分析,认为中国的历史在动态支配模式演进过程中,权力与利益是一个极为重要的动力机制,伦理则是为稳定的政治支配提供合法化支持。但作为西方学者,韦伯对中国人“恭顺”的精神气质、礼的本质以及这一套伦理的认识都有所欠缺(李猛,2010)。而受过经史浸染的中国学者则从本土的人性论出发,强调性情、伦常作为政治构造和人群秩序之基础的面向,“礼乐、伦常,亲亲尊尊,是维系人群最起码而最普遍的一个不可离的底子”(牟宗三,2010:36)。他们认为,中国的政治构造嵌入于伦理关系之中,性情、伦理对于人生价值和人群秩序来说具有更为本质和整全的意涵,历史事实则是在此基础上的曲折表现。对于深入认识中国政治秩序来说,对历史表现与性情伦理两方面展开分析皆不可或缺,本文倾向于对后者作一理论探讨,以期更清楚地认识韦伯意义上“传统型”支配背后的合法性基础,从而更深入地理解中国政治秩序从古贯今的精神和情感特质。

当然,重视对政治伦理的思考并不是说历史与现实是按照理想化的伦理状态来运作,而是说,建立于人性基础上的理想化的伦理状态深刻影响着中国人的思想观念与中国历史的发展轨道,对这一伦理状态的理论探索有助于理解历史与现实中的政治社会关系。另外,经过近现代革命,我们在形式上确立了一套现代化的政治社会体制,但实际的社会结构和人们的思想、文化、价值、理念仍然与传统社会有着极大的连续性(费孝通,2003)。因此,深入中国的经史传统,以君臣关系为例来分析中国传统政治伦理的情感原则,可能有助于我们追溯当下政府行为特点背后的思想渊源。

二、君臣伦理的源起、演进与批判反思

(一)关于君臣伦理源起与演进的研究

进入中国的经史传统,老一辈学者尤其强调德性在政治秩序构建中的根本性作用。他们认为,以君、臣、民关系为主干的政治秩序,其根基在于君主之德与臣民的归顺。

继承经学思想的学者认为,君位确定、天命所归要通过民心归往来证明,其根本还在于君主有贤德,能够治事安民,取得民众信服。“大夫之受邑,诸侯命之,诸侯之受国,天子命之,天子之受天下,必天命之。故曰:‘天与之,人与之。天子不能以天下与人。’……始则岳牧咸荐,终则朝觐、讼狱者之,讴歌者讴歌,天下归往,而后谓之王也”(刘咸炘,2010:303)。与之相似,精于史学的钱穆(2010:104)认为,君位之由来为民众之信托,“盖中国帝王本以民众信托而居高位,故曰‘天生民而立之君’,又曰‘作之君,作之师’。君师合一,为君者宜为贤圣杰出之人才,而天下之大非可独治,故物色群贤而相与共治之。若依卢梭《民约论》,谓西国政治权之理论来源为由于民众之契约,则中国传统政权之理论来源乃在民众之信托”。

但后世君主大多世袭,刘咸炘(2010:306-307)认为,君主世袭是因为圣贤不世出,而先君有德泽于民,臣民不忘先君之遗泽,君主之子苟能为中材以上,则世人继续拥戴先君之子。当然,世袭之君主不能保证其必贤,但为了维持政局稳定,不可以经常变换君主,加之君主以一人治理天下,固为不易,所以礼制维持、贤臣辅弼极为重要。钱穆(2010:31)则从政治现实考虑出发做出解释,认为尚贤选能固然可贵,但国土广袤,频繁推选贤德之君较为困难,求贤不得,易生动乱,故息争弥乱成为首要考虑。在人心归往与外在环境的综合作用下,君位继承以世袭为主。君主不能独自胜任繁重的政治事务,尤其对于世袭的君主而言,贤臣辅助与礼制规范极其重要,于是便生出君臣伦理之问题。

君臣共事,共同担当治理天下之任,君臣相交既生情义也有各自所当遵行的原则,合而言之则为君臣伦理之内涵。君臣相交之道,简而言之,臣既当尊君,又负有辅助君主治理天下的责任,因而君臣当以道相合;君待臣以礼,背后是出于尊贤之义,待臣之礼废,则尊贤之义亏,“夫尊贤之义亡则阿谀之人进,束湿之法立则苟容之臣多,此后世治道所以不古,非独六国、汉宣之可鉴也”(刘咸炘,2010:315)。

但君臣关系在历史上的演进方向却是越来越偏离儒家理想的礼制状态,呈现出君越来越尊、臣越来越卑的趋向。顾炎武考证封建之世以及汉、晋之时,认为彼时君主能够礼遇臣下,君臣之间有朋友之义,彼此相交随和亲厚,因而感慨后世君臣尊卑悬绝,不及古时。“晋以下人主于其臣多不呼名。……其时堂陛之间未甚阔绝,君臣尚有朋友之义,后世所不及”(顾炎武,2012:901-902)。杜家骥(1999)则通过考察君臣之间的举止性礼节和称谓之礼在先秦、秦汉及唐宋以后三个阶段的变化轨迹,发现中国古代的君臣之礼存在尊君卑臣的演变过程。

究其原因,有学者指出多因“伪儒”迎合君主私欲,吸收法家思想浸污儒家思想本义,为君权扩张提供思想资源。“伪儒阴用法家,以混正道,兆于荀卿,成于叔孙通,后儒相率盲从,以致于此”(刘咸炘,2010:313)。到了法家,“把以德性为中心的人伦,转变而为以权威为中心的人伦,这才完全配合上了他们极权专制的政治构想”(徐复观,2014:231)。君臣关系的发展趋势,一方面是事实层面,在君主权欲的主导下向着君尊臣卑的方向发展;一方面是在思想观念层面,法家尊君卑臣思想浸染儒家思想,为君权扩张提供理论依据。两相结合,既在事实上偏离了儒家理想的君臣伦理样态,也在思想层面让儒家思想中本来的君臣伦理变得晦暗不明。当权力歪曲侵蚀伦理来维护其正当性时,就引发了后世对君臣关系、君臣伦理的严厉批判。

(二)对君臣伦理的批判

在传统学术脉络中,黄宗羲(2017)以古今对照的方式阐释了两种不同的政治逻辑,并对其中偏离正轨的君主自利逻辑大加批判。他认为,“古之人君”为天下谋利而无自私自利之心,循此逻辑,君位带来的是无尽的辛劳,因而皆能有让。而后世君主将君位视为一己之产业,“以天下之利尽归于己,以天下之害尽归于人”。在前一种逻辑下,臣民自当爱戴君主,而在后一种逻辑之下,臣民视君为寇雠亦不为过。

到了“五四”运动时期,一批学者援引西方权利观念、平等观念,对君臣伦理背后的道德观念提出了彻底的批判。陈独秀(1987:34-35)认为,包括君臣伦理在内的儒家三纲学说造就了民对君、子对父、妻对夫的依附关系,造就了传统的奴隶道德,对社会产生了恶劣影响。三纲的精神根源是礼教中的尊卑贵贱之别,而这种尊卑等差的儒家伦理道德是中国君主专制的根源所在,“若夫别尊卑,重阶级,主张人治,反对民权之思想之学说,实为制造专制帝王之根本原因”(陈独秀,1987:89)。同一时期的吴虞,不仅批判君臣政治关系,而且将与君臣政治关系有联系的父子家庭也一并批判。他认为,专制政治统治的根基在于家庭内的父子关系,孝悌忠顺这些道德包含着不平等性,皆利于尊贵长上而不利于卑贱,孝悌只是君主利用来维护其专制统治的工具(吴虞,1985:61-67)。

这一时期的学者,其实是以权利视角来批判包含着道德情感内涵的伦理关系,但当真正考察各种伦理关系的实质内容时,这些学者的论述往往难以成立。有学者通过对唐代以前观念史的梳理,认为“君为臣纲”说不是后人从权利角度理解的君主对臣的单方面要求,反而是强调君要担负道德表率的责任。理想的人伦世界既是为政的出发点,也是为政的终极追求;仁义纲纪包含着人生活的价值和意义,是天经地义的永恒定理,而不只是政治统治的工具与形式化的社会秩序(阎鸿中,1999)。

可以看到,以上对君臣关系的批判是逐渐加深的,乃至最终将君臣关系背后的伦理关系也一并批判,这使得儒家思想中君臣伦理的本来面目变得更加晦暗不明。

(三)从性情维度来讨论君臣伦理

近代以来,以权利视角批判伦理中的不对等性,影响了对伦理内涵的深入探究,因而也无法认识政治秩序的深层基础。因此,我们需要回到人情之实来认识君臣伦理的本质,将政治“支配”关系背后的性情实质寻找出来。

熟悉经史传统的学者对此有着精彩的论述。落在人的性情实处来讨论君臣伦理,就需要从亲亲与尊尊的关系入手展开讨论。亲亲与尊尊基于人的仁义之性,又由二者间关系的调整而决定政治社会秩序的基础。牟宗三(2010:28)说道:“亲亲尊尊,亦本于性情。由亲亲尊尊之厘定,则人与人间不徒然是泛然地个体之间的一段关系,而且进而举出其特殊的内容,此即是伦常。由伦常、性情,进而点出道德的心性,曰仁与义,至孟子则曰仁、义、礼、智。”

亲亲与尊尊最先发端在家庭、宗族之中,推至国家层面而有君臣之伦。钱穆(2016a:221-222)说道,“一家之中,必有亲有尊。推之一族,仍必有亲有尊。推之国与天下,亦各有亲有尊。最尊者称曰‘天子’,此下则曰‘王’曰‘君’。王者众所归往,君者群也,则亦以亲而尊。人同尊天,故天子乃为普天之下所同尊”。当代学者也指出,君臣之间主要是以尊尊为主要原则的伦理关系,是儒家仁义思想中“义”这一概念的体现(周飞舟,2015)。“贵贵尊尊”主要是指君臣之间臣对君的一种敬的态度,而非权力支配关系(林鹄,2015)。

因为家庭、宗族之中的伦理关系是以亲亲尊尊为主要内容的关系,君臣之间亦是一种以尊尊为主的伦理关系,所以政治社会秩序的安排便表现为对这些人伦关系中亲亲与尊尊原则的处理。如王国维(2008)认为,周代制度是以亲亲尊尊为主要原则建立起来的,周代的典章制度皆为道德之器械,背后是出于对德性人伦的培育。天子、诸侯因为太尊不能有大宗之名,而基于亲亲的原则,则有大宗之实。而金景芳(1956)认为,王国维“混淆了政权上的大宗与宗法上的大宗两个概念”。天子、诸侯与其亲属有双重关系,既是血缘亲属关系,又是政治关系,而政治关系更为重要。君主出于仁厚要以亲亲之情来待族人,但族人不敢以亲属关系来看待与君主的关系,否则便是不知尊尊,是大不敬(陈恩林、孙晓春,2002;李松涛,2017)。另外,张寿安(2005:139-143)考察了亲亲、尊尊关系的历史流变,认为二者在历史进程中“依时互动”,前者是后者的基础。亲亲与尊尊的持衡是良好政治秩序的关键,当尊尊之礼意转向尊君,尊父屈居于尊君之下时,尊尊对亲亲的压制就会造成君权的膨胀。

至此,我们看到,近代以来受西方思想的影响,许多学者以权力、利益视角对“不平等”的君臣伦理展开了大力批判。直到当下,受此理论框架影响而展开的对政府行为的研究,仍然暗含着对“非正式关系”的批判。但要认识中国政府的特点,挖掘这些“非正式关系”的顽强生命力,就需要在权力、利益分析之外,对这些关系的本质有所认识。回到中国的历史脉络与学术传统,它们恰恰强调良好的政治社会秩序的构建离不开以仁义、亲尊为人性基础的人格化的伦理关系的安顿。对于传统政治来说,以君臣为主的关系结构是政治运作的关键所在,而且这种伦理原则一直延续到了近现代的上下级关系之中(梁启超,2010)。学者们虽已揭示出尊尊是君臣伦理的重要原则,但他们多是讨论笼统的君臣关系,而且集中于讨论君臣关系与亲属关系之间的关系。那么,在纯粹由君臣关系构建起来的政治结构中,尊尊之义具体包括哪些丰富的内涵,如何影响政治关系结构的样态?这就需要回到传统典籍中进一步追溯其思想与制度渊源。

三、丧服制度中的君臣上下关系

本文追溯到周代礼制中的丧服制度来讨论上述问题。费孝通(2016:25-32)曾以“差序格局”来描述中国社会结构的特征,在费先生之后,有学者引入丧服制度进一步指出中国社会结构中既包含亲亲的维度,也包含尊尊的维度(吴飞,2011;周飞舟,2015)。尤其在政治关系中,一套尊卑有等的政治关系结构是以尊尊为主要原则建立起来的。引入丧服制度来讨论中国社会结构和政治秩序,可以更加深入地挖掘其背后的精神基础与丰富内涵。《丧服》作为儒家经典《仪礼》中的一篇,在周代礼制体系中有着极其重要的位置。清末礼学家曹元弼在《丧服郑氏学·序》中曾言,“天道至教,圣人至德,著在六经。六经同归,其旨在礼。礼有五经,本在丧服”。儒家先贤将对人性、人情、人伦关系的思考凝聚在礼经之中,通过礼制化的安排涵养了中国人心智结构中深层的关系原则,为政治秩序的安顿奠定了基础。《丧服》一篇包含了“三纲五伦”所有内容,属于政治范畴的君臣伦理在其中也有着精细的呈现。

进入丧服制度来讨论君臣伦理,可以将社会结构、政治秩序中的尊尊维度清晰地呈现出来。丧服制度作为一种政治社会关系结构的符号表征,其内在的制服原则有六条,《礼记·大传》曰:“服术有六,一曰亲亲,二曰尊尊,三曰名,四曰出入,五曰长幼,六曰从服”。其中最主要的两大原则是亲亲与尊尊。凌廷堪(2012:212)曰:“‘亲亲、尊尊,人道之大者也’。亲亲、尊尊二者以之为经也,其下四者以之为纬也。”尊尊原则一方面贯穿于亲属关系之中,即由亲亲之爱而生尊尊之敬,另一方面则主要贯穿于政治范畴的君臣关系之中。《礼记正义》郑玄注曰:“亲亲,父母为首;尊尊,君为首”(孔颖达,2008:1360)。在政治层面,由尊尊之义而构建起以君臣关系为主的政治伦理。在丧服制度中,表现为臣要为君服一定的服制。比较复杂的是,臣为君如何服服随着君臣等级的不同、进退离合的状态而有所差别。这些差别蕴含着复杂的情感原则。接下来,我们追溯到周礼中的君臣等级结构来具体分析其中的君臣伦理内涵。

(一)封建等级下的君臣与丧服制度

在先秦的封建政治体系中,基本的等级身份包括天子、诸侯、卿、大夫、士和庶人,以君臣关系为主线,依据不同的层级构成了一个尊卑有等的政治结构。在这个政治结构中,彼此之间因为恩义关系而联系在一起,其外在表现便是丧服制度中的服制。本文通过对这一结构体系的详细讨论来呈现其背后的情感原则。

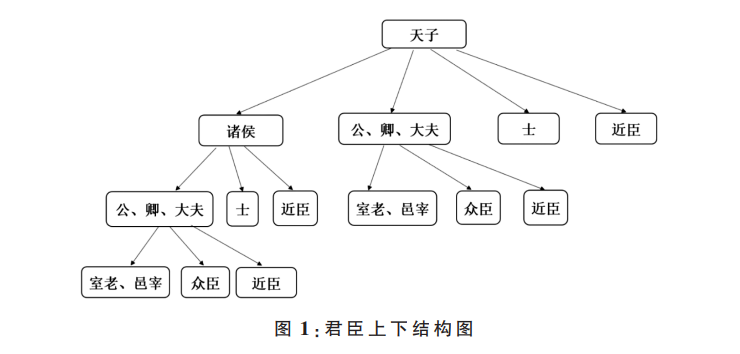

丧服制度中反映出来的君臣关系有爵位高低之别,最为尊贵的是天子,其次为诸侯,再次为公、卿、大夫。其中,公、卿、大夫既包括臣属于天子的公、卿、大夫,也包括臣属于诸侯的公、卿、大夫。这三种级别的君各自有其固定的臣属,构成君臣关系,这些固定的臣属为其君服斩衰三年之服。在《丧服·斩衰》中描述臣为君服斩衰之服的有三条经文。

首先,最为尊贵的为天子,诸侯以及王畿之内的公、卿、大夫、士要为天子服斩衰三年。第一条经文指出,诸侯虽尊为一国之君,但天子作为天下之至尊,诸侯臣属于天子,要为其服斩衰之服。诸侯为天子服斩衰之服,而诸侯之大臣作为天子的陪臣过于卑,没有为天子服斩的资格。王畿之内的庶民同样不为天子服斩衰之服,而只是服齐衰三月。诸侯国的庶民更是过于卑远,不为天子服丧服。除了诸侯,为天子服斩衰的还包括王畿之内的公、卿、大夫、士以及近臣,第二条经文便包括了这种情况。

其次,比天子低一级的君为诸侯。诸侯的臣包括自己封国的公、卿、大夫、士以及近臣,诸侯之臣为其君服斩衰三年之服,这种情况也包含于第二条经文中。

最后,作为天子、诸侯之臣的公、卿、大夫,有封地则为君,因而有臣,其臣为这类君服斩衰三年之服。这种情况包括在第二、第三条经文中。这类君的臣分为三类:一类是贵臣,是指公卿大夫的室老与士,室老是指掌管大夫家内事务的家相,士是指掌管封邑政务的邑宰;一类是近臣,是君身边身份低贱的侍臣;一类是众臣,是指除了上述两类臣之外的其他臣。因为这一等级的君本是天子、诸侯之臣,被正君所厌,所以其众臣为其服斩衰之服的规制要降低为布带、绳屦(正常情况为绞带、菅屦)。贵臣、近臣则仍然服正常规制的斩衰之服。第三条经文所讨论的是在尊卑等级结构中大夫君被正君(天子、诸侯)所厌的情况。为了更清楚地将这一君臣等级结构呈现出来,依据丧服制度作图1如下。

君臣之间在服制上是不对等的,臣为君服斩衰之服,君为臣则分两种情况:对于天子、诸侯之君来说,君对亡臣有一系列表达哀痛之情的礼,但不服丧服;对于公、卿、大夫之君来说,君为其贵臣服缌麻三月之服,对众臣、近臣无服。君为臣服丧服为什么会有所差别,君臣之间不对等服服的内在原则是什么?让我们分析如下经文。

贵臣贵妾。传曰:何以缌也?以其贵也。注:此谓公士大夫之君也,殊其臣妾贵贱而为之服。贵臣,室老士也;贵妾,姪娣也。天子、诸侯降其臣妾,无服。(《丧服·缌麻》)

依据爵位高低不同,君分为天子、诸侯与公、卿、大夫三类。天子、诸侯作为正君为臣无服。尊比较低的公、卿、大夫之君则为贵臣、贵妾服缌麻三月之服,为其他臣无服。贵臣即是上文所说的邑宰与家相。综合后世经学家的解释,天子、诸侯为臣无服是因为天子、诸侯之君尊,自旁期以下一律无服,所以为臣也无服。公、卿、大夫之君则是因为自己的尊低于正君,而贵臣又因有社稷、民人之任或者掌管大夫家务,职事重要且助己有力,且大夫君要远别于国君,所以权衡得宜而为贵臣服缌麻三月之服。

在丧服中,尊者降低为卑者所服之服是一条普遍原则。在亲属范围内,正尊皆降其卑属一等,如子为父服斩衰三年之服,父为子服齐衰期,孙为祖父服齐衰期,祖为孙服大功九月。在政治爵位与亲属关系之间,因爵位之尊而降旁亲之服,如天子、诸侯绝旁期,大夫降旁亲一等。在纯粹的政治关系中,天子、诸侯为臣无服;大夫君为贵臣服缌麻,为其他的臣则无服。以上讨论了尊卑不等的君对臣服服的情况,那么臣为君应当如何服服,又是出于什么样的原因?

《丧服·斩衰》章,经文:“父。传曰:为父何以斩衰也?父至尊也。”经文:“君。传曰:君至尊也。”张锡恭(2017:96)解释道:“父不言‘至亲’而但言‘至尊’者,以斩衰三年由至尊而加隆故也。”“君至尊”是相对于父至尊而言,是指对君之尊与父相等。《礼记·丧服四制》曰:“其恩厚者其服重,故为父斩衰三年,以恩制者也。门内之治恩掩义,门外之治义断恩。资于事父以事君而敬同。贵贵尊尊,义之大者也,故为君亦斩衰三年,以义制者也。”“尊尊”指天子、诸侯。“贵贵”,指卿大夫君。为父服斩衰三年之服是因为恩情厚重,为君服斩衰三年是因为君与父相比对君有着对父一般的尊敬,所以为君服与父相同的斩衰之服。在家内的亲属关系中主要依据亲亲原则制服,而且由亲亲之爱而生尊尊之义,所以为父由“至亲以期断”即服丧一年,加隆为斩衰三年之服。在家外的政治关系之中,则是以尊尊之义作为制服原则,这种尊尊之义的本源在于比拟于父亲而来的尊敬之情。因而,君臣之间服不对等的服制,其原因在于人心层面的尊尊之义。

以上梳理了丧服制度中呈现出的周代君臣上下的政治结构体系。在这一政治结构体系中,君臣之间的服制有着严格的规定,每一层级的君与其固定的臣属构成严格意义上的君臣关系,君臣之间服不对等的丧服,即臣对于君而言有朋友之义,臣去世后,君为臣穿吊服,而不服丧服;君对于臣而言则为至尊,臣为君服斩衰之服。其中比较特殊的情况是大夫君因为尊比较卑,而为贵臣服缌麻之服。那么在跨层级之间,臣对君的服会不会受到这一等级关系的影响,其背后的原因是什么?

(二)君臣上下结构中的服制

1.越等之服

天子、诸侯之君与公、卿、大夫之君及其各自的臣属构成了一个君臣尊卑有等的结构体系,在这一等级体系中天子最尊,大夫君及其臣比较卑,那么等级越低的臣是否越应当为尊贵的君服服呢?诸侯之臣为更高一级的天子,大夫之臣为更高一级的诸侯、天子应当如何服服呢?在这个尊卑等级体系中服丧服所依据的原则是什么?《丧服·繐衰》章集中讨论了这一问题。

繐衰是丧服制度中不同于其他五种类型的服制,是诸侯之大夫为更高一级的君(天子)服的一种特殊的服制。关于繐衰的形制,经、传、注有专门的介绍。

繐衰裳,牡麻绖,既葬除之者。传曰:繐衰者何?以小功之繐也。

注:治其缕如小功,而成布四升半,细其缕者,以恩轻也。升数少者,以服至尊也。凡布细而疏者谓之繐,今南阳有邓繐。(《丧服·繐衰》)

繐衰的形制、时间都比较特殊。服丧时间为七个月,介于大功九月与小功五月之间。之所以称为繐衰,是因为繐是一种缕(织布的线)细而布疏的布。按照丧服制服的基本原则,越是重的服,布的升数越少,即布越疏,而缕越粗,越是轻的服则反之。繐衰的缕如小功(缕细),而布的升数只有四升半(布疏),缕如小功是因为诸侯之大夫作为天子的陪臣与天子比较疏远,恩较为轻;但又因为是服至尊的天子之服,出于对君的尊敬,不敢以小功之服服至尊,所以布的升数接近齐衰的规制,布比较疏。

为什么诸侯之大夫为天子服这样一种服,经、传、注、疏有明确的解释:

诸侯之大夫为天子。传曰:何以繐衰也?诸侯之大夫以时接见乎天子。

注:接,犹会也,诸侯之大夫以时会见于天子而服之,则其士庶民不服可知。(《丧服·繐衰》)

经言诸侯之大夫,实际上还包括孤与卿。大夫作为诸侯的臣,之所以要为国君的君(天子)服繐衰,是因为诸侯的大夫有被派遣朝见天子之礼。天子以馈食、宴饮、赏赐等礼待之,因而有恩,所以大夫作为回报,为天子服繐衰之服。贾公彦(2008:976)曰:“此并是以时会见天子。天子待之以礼,皆有委积、飧饔、飨食、燕与时赐,加恩既深,故诸侯大夫报而服之也。”盛世佐《仪礼集编》亦曰:“言此者,明其有是恩义,故有是服。圣人不为恩义所不及者制服也。”(转引自张锡恭,2017:747)另外,此处所讲的以时会见天子并不是指实际发生的情况,而是指根据礼制规定大夫享有被天子礼遇的资格,天子礼遇之恩时刻存在,因而当为天子服繐衰。

经明言“诸侯之大夫为天子”,注补充道“则其士庶民不服可知”,诸侯之士、庶民是不为天子服服的。但是诸侯朝觐天子时,有士作为陪同,士也会见于天子,为什么士不为天子服繐衰呢?胡培翚(2016:1124)解释道:“士虽有随从作介之事,而分卑于大夫,故不为制服。若在王朝而遭丧,亦当如戴德所云,服白布深衣素冠,而岂遂吉服乎?”胡培翚给出的一个重要理由是,士虽然陪同诸侯参与朝觐天子,但士的身份比大夫卑,所以不需要为天子制服。诸侯之士因为位卑而不敢为天子服服,诸侯之民则更不敢为天子服服。

此外,经文明确指出诸侯之大夫为天子服繐衰,在诸侯君之下还有大夫君,作为大夫之臣、民,如何为诸侯君服服?大夫之臣、民为诸侯服齐衰三月之服,是服庶民为国君之服,庶民为国君服服是因为国君于民有保养之恩,不属于越等之服。

由此可见,为君服服是出于对君的尊尊之义,但并非君的等级越尊贵,臣的等级越卑下,便越要为其服服。诸侯的大夫之所以为天子服繐衰,是因为彼此有聘问交接之礼,因而生恩,对君的尊尊之义产生于有恩义之实。倘若抽离了恩义之实,君再尊贵也只是位置上的尊贵,无法产生彼此伦理关系上的联系。制定丧服的基础是有恩义之实,具体来说,既包括亲亲之爱,也包括尊尊之敬。亲亲之爱主要是产生于血缘亲属关系中,此处讨论的尊尊之敬主要是指非亲属的君臣关系,这种尊尊之敬不是由于权位上的尊卑等差,而在于处于尊卑不等位置的君臣彼此交接往来而生的恩义,有此恩义之实才有了伦理关系中的尊尊之敬,从而为君服繐衰,即义由恩出之理。另外,诸侯之士、庶民不为天子服服,是因为彼此尊卑悬绝,过卑者不敢为尊者服服,也就是说臣民为君服服应当与自己的位分相符合,需要根据自己的身份位置,谨慎地权衡掂量,对自己情感进行节制格正,亦即“义者,宜也”(《中庸》),“义者,艺之分,仁之节”(《礼记·礼运》)之理。倘若用心不正或者内心权衡失宜,外而失礼,便生阿谀攀附之嫌,也是对彼此的不敬。

2.正君之厌

臣为君服斩衰三年之服,但是在这一尊卑等级体系中,会因为等级的原因而发生调整。这种情况体现在天子、诸侯的公、卿、大夫君因为正君之厌从而降低众臣为自己服服的规制。

公、士、大夫之众臣为其君,布带、绳屦。

注:士,卿士也。公、卿、大夫厌于天子、诸侯,故降其众臣布带、绳屦。贵臣得伸,不夺其正。

传曰:公卿大夫,室老、士贵臣,其余皆众臣也。君,谓有地者也。众臣杖,不以即位。近臣,君服斯服矣。绳屦者,绳菲也。

注:室老,家相也;士,邑宰也;近臣,阍寺之属;君,嗣君也;斯,此也。近臣从君,丧服无所降也。绳菲,今时不借也。(《丧服·斩衰》)

这里是说天子诸侯之下的公、卿、大夫之君,其臣属如何为其服服。公、卿、大夫之君有三类臣,一类是贵臣,一类是众臣,一类是近臣。第一类,贵臣,指室老与邑宰。公卿大夫有地者称君,有采地而有处理封邑政务的邑宰。第二类,众臣,是指除去贵臣、近臣之外的其他的臣。第三类,近臣,是指君身边地位低贱的侍臣,包括掌管门禁的阍人,传递消息的寺人,守卫后宫的阉人。此处讲的正君之厌是指,在君臣等级体系中,天子、诸侯是高一级的正君,公卿大夫是低一等级的君,而且是前者的臣属,被上一级的正君所厌,厌在具体服制上的表现就是降低众臣为自己服服的规制。在正常情况下臣为君服斩衰三年之服,腰带与鞋子的形制为绞带、菅屦(更为粗恶),公、卿、大夫的众臣为其君也服斩衰三年,但在具体形制上要降低,即将原来的绞带、菅屦改为布带、绳屦(较为美观)。而公卿大夫的贵臣与近臣则仍然服正常规格的斩衰之服。

为什么公、卿、大夫之君被正君所厌?为什么这一类君被厌而降低众臣为自己的服?张锡恭(2017:242)给出了一个解释。

服之有厌,主乎三纲。子厌于父,妻厌于夫,而臣亦厌于君,其他无所厌也。父之厌子、夫之厌妻,皆降其身之为人服。此公、士、大夫厌于天子、诸侯,则降其臣之为之服。厌同而降不同者,彼主乎亲,此主乎义。不以义降其亲者,条理不可紊也。其身之义服,若为君,及从君之服,既无可降,必降其臣之为之,而厌之义乃著也。不降其贵臣,而降其众臣者,众臣多,多者为礼之常,而厌之义乃众著也。

厌的情况发生在三纲之间,即子厌于父,妻厌于夫,臣厌于君。在这三对伦理关系中厌的内在原理是一样的,但是降服的对象不同。对于父子、夫妻来说,是子被父所厌、妻被夫所厌而降低为别人所服的服。对于君臣来说,则是大夫君被天子、诸侯所厌而降低自己的众臣为自己服服的规制。在三纲中之所以有厌,是因为父、夫、君对于子、妻、臣来说是至尊,《丧服》传文分别解释道,“父至尊也”“夫至尊也”“君至尊也”,后者出于对前者的尊尊之心而调整与其他人的服制。我们以父厌子来理解君厌臣,《丧服·齐衰杖期》章曰:“父在为母。传曰:何以期也?屈也。至尊在,不敢伸其私尊也。父必三年然后娶,达子之志也。”是说,在父卒的情况下,子为母服齐衰三年之服;倘若父仍在世,出于尊父之义,父为母服齐衰期结束后,子也只服齐衰期,不敢继续为母服服,内心的哀痛则通过心丧三年来表达。在父、母、子之间,父为家中至尊,子出于对父的尊敬,不敢自专自任,对母之服以父为标准。因为父子一体,有着共同的亲属,厌的逻辑可以推展到其他亲属。倘若父亲有爵位之尊而绝、降旁亲之服,子一律随父绝、降或不绝、不降,这便是厌降的逻辑。传文数言,“君之所不服,子亦不敢服也。君之所为服,子亦不敢不服也”。因为父为至尊,子被父所厌,一律以父为准,厌降旁亲。对于君臣关系来说,君为臣之天,是臣之至尊,大夫君出于对正君的尊敬要调整自己服服的情况。与父子、夫妻不同的是,君臣非一体关系,不像父子、夫妻一般,不存在共同为某一亲属服服,所以不能出于尊君之义而降低亲属范围的亲亲之服。在君臣义服系统内,为君之服及从君而服的情况又无所可降,所以表现出的厌的具体形式与父子、夫妻不同。君臣之间的厌表现为大夫君出于对国君的尊敬,不敢自尊自大让自己的臣为自己服正常的斩衰之服,而是降低自己的众臣为自己服服的规制,以区别于自己为正君所服的斩衰之服。

以上通过丧服制度阐释了低一级的大夫君被天子、诸侯之君所厌的原理。这一逻辑用现实的政治现象来表述就是,出于对最高级的天子、诸侯的尊敬,较低级的大夫君不敢自视甚高,因而不敢让自己的下属向自己表达特别高的礼节。

四、旧君之服:以道相合与去而不绝

君臣作为一种重要的伦理关系,虽然臣为君与子为父同样服斩衰三年之服,但作为政治关系的君臣还是与父子关系有很大不同:一方面,在政治等级结构中,君臣关系会随着不同的等级而有所调整;另一方面,君臣作为一种因道义而合、共同治理天下的政治关系,臣有以道去君的可能,而且臣会因年老疾病而致仕,君臣总有分离之时。君臣关系包含着极其重要的道义内涵,但作为一种伦理关系又不完全是以道义为准的“有条件”的关系,如同其他伦理关系一般,君臣伦理中包含着“无条件”的情分的意涵。这种介于恩义之间的伦理关系突出地反映在“旧君之服”这一服制之中。

(一)君臣以道相合

君臣伦理作为“伦类之大纲”,关乎人与人合群相保之道,因此君臣之间不是随意的结合。王夫之(2011:418)曰:“夫天为民而立君,君为民而授爵禄于臣,此人与人相为伦类之大纲也,而岂曰唯吾之权足以行,遂任其意以加诸百姓乎?”君臣之间的关系须合乎君臣伦理的最高标准,因为一旦偏离了这一标准,君臣就不能保养庶民,对君来说轻则身危国削,重则弑身亡国;对臣来说则屈志辱身,而且臣不以尧舜之道来要求君主,就是对君主的不忠不敬。《孟子·离娄上》孟子曰:“规矩,方圆之至也;圣人,人伦之至也。欲为君,尽君道;欲为臣,尽臣道。二者皆法尧、舜而已矣。不以舜之所以事尧事君,不敬其君者也;不以尧之所以治民治民,贼其民者也。孔子曰:‘道二:仁与不仁而已矣。’暴其民甚,则身弑国亡;不甚,则身危国削。名之曰‘幽’‘厉’,虽孝子慈孙,百世不能改也。”孟子认为,圣人是人伦之至,尧舜可以作为君臣伦理的最高标准,不能够以尧舜之道为君为臣,就是不敬君主,就是残贼民庶,并将覆国亡身,而之所以偏离这一标准是因为君臣用心不仁。可见,在君臣伦理关系中,道义与君臣尊敬情义不可偏废地结合在一起。

另外,在儒家思想中,出仕对于士人来说极其重要。出仕既关乎士人心性人格之完善,也与供养祭祀宗庙有紧密联系。儒家认为,一个人不仅从父母那里获得了身体发肤,也传承了父母所赋予的心性人格。作为一个孝子,既要保养好父母给予的躯体,所谓“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也”,也要完成心性人格的修养来荣显父母,即“立身行道,扬名后世,以显父母,孝之终也”(《孝经》)。而心性人格的修养需要沿着修身、齐家、治国、平天下的次序在各种伦理关系中尽心尽力来完成。在家内有父子孝道,在家外则有君臣之义,治国平天下之任。因此,在家庭之外尽君臣之伦,襄助君主治理天下是士人人格修养完成的必然要求。此外,出仕关乎宗庙祭祀,需要极其慎重。古人三月不出仕,则有人来吊唁。《孟子·滕文公下》孟子云:“士之失位也,犹诸侯之失国家也。《礼》曰:‘诸侯耕助,以供粢盛;夫人蚕缫,以为衣服。牺牲不成,粢盛不洁,衣服不备,不敢以祭。惟士无田,则亦不祭。’牲杀、器皿、衣服不备,不敢以祭,则不敢以宴,亦不足吊乎?”士失去官爵如同诸侯失国一般,将无法祭祀宗庙。对于士来说只有出仕,才能有田禄来保证祭祀所用的牺牲、器皿、衣服,否则便无法祭祀宗庙,这与父母去世而无法侍奉是相同的。因为事关祭祀之重,所以士人三月不出仕便有人来吊。也正因为出仕关乎宗庙祭祀,所以一旦违背道义,不仅屈志辱身还辱及先人。因而出仕对士人来说极其重要,也应极其慎重。王夫之(2011:365)曰:“仕为吾身之所守,而不可屈志以辱身;仕为先祀之必承,而不可辱身以辱父母。”

尽管士努力寻求出仕,但仕必有道。《孟子·尽心上》孟子曰:“天下有道,以道殉身;天下无道,以身殉道。未闻以道殉乎人者也。”朱熹(1983:362)解释道:“殉,如殉葬之殉,以死随物之名也。身出则道在必行,道屈则身在必退,以死相从而不离也。以道从人,妾妇之道。”士人进退必须与道相合,否则便是枉道徇人。孟子曰:“古之人未尝不欲仕也,又恶不由其道。不由其道而往者,与钻穴隙之类也。”士人出仕是为了行道于世,倘若不能行道于世便是为爵禄而委身事君,同于钻穴隙求利之徒。

在君臣关系建立之初,不可不正其义于进退之先。《孟子·公孙丑下》孟子引曾子之言曰:“晋楚之富,不可及也。彼以其富,我以吾仁;彼以其爵,我以吾义。吾何慊乎哉?”在君臣相交之始,君有爵位之尊,臣有贤德之资,君臣相合是因道义相合,而非屈居于君之富贵之下。孟子曰:“天下有达尊三:爵一,齿一,德一。朝廷莫如爵,乡党莫如齿,辅世长民莫如德。恶得有其一,以慢其二哉。”孟子认为,从人情自然来看,人们所共同认可的“尊”有爵位之尊、年齿之尊、德之尊三大类。君虽有爵位之尊,君臣关系确定之后,臣当尊君,但君亦当尊贤德。君之所以为人所尊,是因为君有长育民庶之功德,而臣有辅世长民之德,君当尊德、尊贤,与其共襄治道。《孟子·万章下》孟子曰:“用下敬上,谓之贵贵;用上敬下,谓之尊贤。贵贵、尊贤,其义一也。”

臣在策名委质之后,君臣名分确定,臣当尊君,但道义原则是君臣伦理的重要内涵,臣以道事君、保国安民才是对君最大的忠与敬。《孟子·离娄上》孟子曰:“责难于君谓之恭,陈善闭邪谓之敬,吾君不能谓之贼。”倘若君主无道,臣当力谏,对于异姓之臣来说,多次进谏君主仍不听从,便当离君而去。《孟子·万章下》孟子曰:“君有过则谏,反复不听,则去。”对于同姓贵戚之臣来说,因为同是先君后裔,恩重于义,应当与国同休戚,不可轻易离去。本文主要讨论异姓之臣的情况。面对君臣分离,君当如何待臣,臣为君如何服服?它反映出君臣伦理的何种面向?

(二)致仕之后为旧君之服

君臣关系的变化主要有两种情况。第一种是臣因年老疾病而致仕。臣致仕之后与君主的关系会发生一些变化,这种变化体现在为旧君以及君之母、妻的服制上。《丧服·齐衰三月》章,经文曰:“为旧君、君之母妻。传曰:为旧君者孰谓也?仕焉而已者也。何以服齐衰三月也?言与民同也。君之母、妻,则小君也。”臣在位之时本为君服斩衰,为君之母、妻服齐衰期,致仕之后臣为君服与庶民相同的齐衰三月之服,为君之母、妻亦服齐衰三月之服。这里的君既指诸侯之君,也上兼天子、下兼大夫。为什么会有这种变化?贾公彦(2008:944)曰:“‘言与民同也’者,以本义合,且今义已断,故抑之使与民同也。”君臣本是以义相合、以道匡治天下的关系,如今不再共襄治道,所以要降低到与民相同的服制。就臣的内在情感而言,曹躭曰:“君丧之礼,贵贱不同。礼,臣为君斩衰,仕焉而已,为旧君齐衰,爵禄既绝,朝见既替,盖以疏贱于亲贵,故降其制也。”(转引自张锡恭,2017:561)臣致仕之后,与在位之朝臣不同,已无爵禄之尊,与君往来亦不密切,已经疏贱于在朝之臣,所以服制上也不敢与朝臣相同。雷次宗曰:“身既反昔,服亦同人,盖谦远之情,居身之道也。”(转引自张锡恭,2017:560)雷次宗认为,臣既然回到无爵禄时的状态,其内心不敢同于往昔,自觉己卑,不敢与尊者相近,而自疏远于尊者,降低为君服服的规制。但作为尊者的君恰恰相反,在臣致仕之后,君不能以疏远之礼待臣。在臣疾病、死亡时,君有频繁的问疾吊丧、加赙赗之礼,在臣去世之后为其不食肉、不举乐。

致仕之臣为君的服制降低至与庶民相同,但臣对君的内在情感厚于庶民,这种感情体现在要为旧君之母、妻服服。君的母、妻称为小君。庶民只为君服齐衰三月之服,不为君的母、妻服服,而致仕之臣则要为君之母、妻服齐衰三月之服。郑玄注曰:“为小君服者,恩深于民”。而之所以为君之母、妻有服,是因为曾经有交接之礼,而且大夫妻之爵服是君夫人所命。顾炎武(2012:254-255)曰:“古之卿大夫,有见小君之礼,而妻之爵服,则又君夫人命之,是以不容无服。”

由此可见,君臣虽然恩义厚重,但君臣尊卑不等,臣出于对君之尊,在致仕之后自觉疏贱于亲贵,以谦远之情自处而为尊者之服降低为齐衰三月,其恩情之厚则表现为为小君服丧服;而处于尊贵一方的君则与臣的行动逻辑不同,臣尊于君,君当爱护臣下,不可在臣致仕之后疏远臣下,反而要通过一系列的礼仪来表达对臣下的关爱。君臣对待对方态度的不同,其实是一种处处以对方为重的自处之道的体现。

(三)以道去君后为旧君之服

君臣关系发生改变的第二种情况便是臣以道去君。君臣之间一面是恩义厚重的伦理关系,一面是以道相合作为君臣相交的前提条件,在二者发生冲突时,君臣之间复杂的情感、考虑便体现在臣离君而去的过程、为旧君所服的服制中。以大夫为例,具体而言包括两种:一种是大夫待放于郊,没有去往他国,这时旧君去世,大夫及其妻、子如何为君服服;另一种是大夫已经去往他国,旧君去世,大夫及其妻、子如何为君服服。

首先是大夫待放于郊,此时君主恰好去世,大夫及其妻、子为君服齐衰三月。君臣之间恩义厚重,但作为君臣结合前提的道义不容有丝毫含糊,郑玄注曰:“以道去君,为三谏不从,待放于郊”。大夫离君而去,但彼此恩义厚重,不可决然而去,这种深厚的伦理关系反映在大夫离去之时,先到国都外待放三年,等待君主回心转意。《大戴礼·王度记》云:“大夫俟放于郊,三年得环乃还,得玦乃去”。倘若君回心转意则赐大夫以玉环,大夫得环而还;否则,便赐大夫以玉玦,大夫得玦而去。得玦而去之后,从郊至国境,大夫在三月以内,内心沉痛,服饰居处如同居丧一般。士无待放之法,但与大夫一样,三月之后方去国。《礼记·曲礼》云:“大夫、士去国,踰竟,为坛位,向国而哭。素衣、素裳、素冠,彻缘,鞮屦,素簚,乘髦马;不蚤鬋,不祭食,不说人以无罪,妇人不当御。三月而复服。”旧君之情与故国之情极其沉重,大夫、士离君去国无比悲痛。郑玄注曰:“言以丧礼自处也。臣无君,犹无天也”。大夫、士出国境扫地为坛,向国而哭,服饰居处如同居丧,所服衣、裳、冠皆素,鞋子不加装饰,乘马不加修剪,指爪须发皆不修剪,不举祭,不近妇人,三月之后才反吉服去往他国。而且不向人称道自己无罪,以免遗君恶名。

臣以道去君,为何仍然要为君服齐衰三月之服?《丧服·齐衰三月》:“旧君。传曰:大夫为旧君,何以服齐衰三月也?大夫去,君扫其宗庙,故服齐衰三月也,言与民同也。何大夫之谓乎?言其以道去君,而犹未绝也”。郑玄进一步解释:“未绝者,言爵禄尚有列于朝,出入有诏于国,妻子自若民也”。君臣作为恩义深重的伦理关系,大夫守道而去,待放于郊,但彼此恩义不绝,君待臣之礼不变,大夫为君服服之礼亦不变。君不绝大夫之禄位,诏使宗族祭祀,其妻、子在国仍然如正常庶民。在君去世时,大夫及其妻、子为君服齐衰三月之服。

其次是大夫已去他国,大夫及其妻、子为君服齐衰三月之服。《丧服·齐衰三月》:“大夫在外,其妻、长子为旧国君。传:何以服齐衰三月也?妻言与民同也,长子言未去也”。经文只是说到大夫已经出仕他国,其妻、长子要为旧君服,并未言大夫是否反服,但依照经例,大夫也应当为旧君反服。按正常礼制,大夫出仕他国,旧君待之优厚,既送大夫出境,为其进一步仕途打点,又不急切收回其田里,故大夫仍要为旧君反服。但当所仕新君与旧君尊卑不敌时,则不为旧君反服。例如本是诸侯之臣,如今离开诸侯而作大夫之臣,在诸侯去世之后,则不为其反服。是因为旧君尊而今君卑,出于对旧君的尊敬,不敢攀附尊者为其服服。同样,如果本是大夫之臣,如今离开大夫而为诸侯之臣,在大夫去世之后,则不为旧君反服。是因为今君尊而旧君卑,出于对今君的尊敬,不敢自贬而为旧君服服。对于大夫之妻、子为何仍然为旧君服服,是因为大夫虽已出仕他国,“君待之无异于未去,故仍服齐衰三月也”(张锡恭,2017:603)。以上是就大夫而言为旧君之服的情况。对士而言,士作为臣没有待放未去之礼,但士在出仕他国之后倘若新君与旧君尊卑相等则仍然要为旧君反服。士之妻、子留在国中未去时也应当为旧君服服。如果士作为大夫君的臣的话,大夫君非国君,其庶民不为大夫君服服,所以士之妻、子也不需要为大夫君服齐衰三月之服。

另外,《丧服》中“为旧君服”所反映的是君臣之间恩义厚重的最佳状态,在现实中往往恩义浇薄,情理偏失,君不能以礼待臣,臣也未必能尽心效忠。孟子以劝诫的形式从反面讨论了君臣伦理中的情理逻辑。《孟子·离娄下》孟子告诫齐宣王:“君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇雠。”齐宣王反问道:“礼,为旧君有服。何如斯可为服矣?”孟子回答道:“谏行言听,膏泽下于民;有故而去,则君使人导之出疆,又先于其所往;去三年不反,然后收其田里:此之谓三有礼焉。如此,则为之服矣。今也为臣,谏则不行,言则不听,膏泽不下于民;有故而去,则君搏执之,又极之于其所往,去之日遂收其田里:此之谓寇雠。寇雠何服之有!”《孟子》的这段话就现实指出了君臣关系中的施报逻辑:君若能待臣恩厚有礼,臣为君反服;君若悖德乱礼,残虐臣下,臣亦当待君如寇雠。孟子讲这段话是站在齐宣王的角度进行劝诫的,所以强调君臣关系中的施报逻辑。但作为一种伦理关系,当事者若仅仅视对方的态度而轻易改变自己的情义,那么彼此的恩义、用心也不够稳定深厚,未免失之凉薄。在伦理关系中,作为自处之道,则当有一种“躬自厚于己而薄责于人”的态度,朱熹(1983:290-291)引杨时曰:“君臣以义合者也,故孟子为齐王深言报施之道,使知为君者不可不以礼遇其臣耳。若君子之自处,则岂处其薄乎?孟子曰:‘王庶几改之!予日望之’,君子之言盖如此。”

五、君臣上下中的尊尊之义

对于传统政治来说,在家庭之外民众能够按照一定的原则有序地结合在一起,形成一个尊卑有等的结构体系,相互保养而不相互侵害,其纲领性的关系就是君臣。君臣能够结合在一起,既可以以利益权势结合,也可以以道义相合。倘若是前者,君臣之间的关系是一种极其不对等的权力关系,臣将难于进谏,君的恣意妄为也常常难免于覆国亡身;倘若是后者,君臣有义,以道相合,君臣伦理已经不仅仅是君臣两个人之间的关系,而是将君、臣、民统一于治道之下。君臣有义,对臣来说臣当尊君,但尊君当以道事君,以道事君包含着辅政保民的意涵;对君来说强调尊贤,尊贤就是尊贤德之臣以助己保养民众。君臣能够成为一种恩义厚重的伦理关系是因为其内在的情感原则是扎根在人性深处的尊尊之义。

首先,“君为臣纲”明确地体现在《丧服》中。在《丧服》中,臣为君服三年斩衰之重服。君臣之间是一种不对等的关系,臣对君服斩衰,君对臣大多是无服的,这种不对等服制的根源不是权位的不对等,而是出于臣对君的尊,这种尊敬之心是比拟于子对父的尊敬之心而来的。在丧服制度中,并非位置越卑下的臣民越要为位置尊贵的君服丧服。臣对君之所以有服,是因为有交接之礼,彼此有恩,所谓“义由恩生”。倘若没有恩义之实,臣民也不会给地位很高的人服服。比如诸侯之大夫与天子有交接而有恩义,所以诸侯之大夫为其服繐衰之服,而位置最为卑下的诸侯之庶民则不为等级最高的天子服丧服。

其次,君臣伦理的核心原则是尊尊,尊尊之义在纵向的君臣尊卑等级结构中有丰富的体现。尊卑不同的君臣构成了一个结构体系(天子、诸侯、大夫、士、庶民),这一结构体系依靠一束束君臣伦理建立起来,处于这一结构中的君臣有一个内在于心的裁量,这个裁量是出于对自己位置/尊的考量,包括对上级的尊敬、与下级的关系,从而为这个结构体系中不同位置的人服服。比如天子、诸侯之臣为君服斩,而天子、诸侯为其臣无服;大夫君因为自己的尊低于正君,大夫之贵臣(室老、邑宰)位高职重且于大夫君有相助之义,所以贵臣为大夫君服斩,大夫君反过来也为贵臣服缌麻三月之服;诸侯之大夫为天子服繐衰,而诸侯之士因为位分过卑为天子无服,作为地位卑下的士当自觉与尊者拉开距离,否则便有高攀之嫌;再比如,大夫君出于对正君的尊而不敢自尊自大,因此降低自己的众臣为自己服服的规制,即大夫君被国君所厌。总之,在由君臣组成的政治结构体系中,尊尊之义就是恰当地表达自己对对方的尊敬,一方面需要根据自己在这一结构体系中所处的位置权衡得宜,不使自己的尊敬之心有所不及;另一方面,又要谨慎节制,不使自己的情感表达有过而生阿谀之嫌。

第三,臣当尊君,但并非一味顺从君主。君臣以道义相合,臣对道义的坚守既是尊君的前提,也是对君之尊的重要内容。臣是为了立身行道而出仕,君则需要贤德之臣来辅助自己治理国家。臣当尊君,君也当尊贤,彼此的尊敬情义体现在君臣往来需要遵守一系列复杂的礼制规范。君主能够礼贤下士,臣才可以以道辅君,否则,臣难于进谏,只能顺从君主而求取俸禄,这种做法被孟子斥为如同钻穴隙求利一般。倘若君主不遵循道义,臣无法尽自己的职责,便可离君而去。《论语·微子》齐国赠鲁国女乐,鲁大夫季桓子使鲁定公接受,君臣耽于声色,相与观之,三日不上朝,简贤弃礼,孔子于是离鲁而去。此外,孟子认为,臣只有以道事君、保国安民才是对君主最大的尊敬,否则将给政事、百姓带来危害,导致君主有覆国亡身之祸。

第四,君臣伦理是一种介于恩义之间的关系,恩与义两条原则调整着臣与君的关系。君臣会有分离之时,第一种情况是臣因年老致仕而离开君主。一方面,致仕之臣不再有之前的爵禄之尊,出于对君主的尊敬,不敢与尊者保持之前的关系,从而裁抑自己的感情,自觉疏远于君主,体现为不为旧君服斩衰,而服齐衰三月之服。另一方面,与庶民相比,致仕之臣与君主的感情更为深厚,所以也要为君的母、妻服齐衰三月之服。第二种情况是臣三谏不从,以道去君。一方面,臣坚守道义,不肯枉道徇人,使自己人格操守免于受损,这种自尊自重就是义的体现。《孟子·公孙丑上》孟子曰:“羞恶之心,义之端也”。羞是对自己不善而感到羞耻,恶是对他人不善而感到厌恶。义从正面讲是尊敬他人和自重,从反面讲就是对自己和他人不善的看不起和厌恶。所以,臣以道去君,就是出于自尊自重而解除与君主的关系。另一方面,臣虽然以道去君,但君臣有恩不能马上离君而去,而君主也当继续保留臣的禄位,在旧君去世时,臣以及臣的妻子、长子要视情况为旧君服齐衰三月之服。

君臣伦理的重要内涵是尊尊之义,尊尊是儒家仁义思想中义的体现。《孟子·离娄上》孟子云:“仁之实,事亲是也;义之实,从兄是也”。《孟子·万章下》孟子云:“用下敬上,谓之贵贵;用上敬下,谓之尊贤。贵贵、尊贤,其义一也”。《中庸》孔子云:“义者,宜也,尊贤为大”。尊尊是义这一概念的主要内容,义的发端与表现出的情感状态就是如同对兄长一般的尊敬,推展出去而有对贤德之人的尊敬、对君的尊敬,其性情基础是一致的,具体表现为在应事接物中谨慎地克制自己的情感,处置得宜。在君臣伦理中,最主要的原则是尊尊之义,其来源与依据不是外在的权位等级,而是“义由恩生”的内在的尊敬,体现为臣对君时时刻刻根据自己位置的尊卑、出处进退的状态而对自己的情感进行裁制,谨慎地表达对君的恩义之情。当然君也当尊贤,而且需要根据自己的尊卑等级、与臣的远近恩义来对待臣。需要注意的是,尊尊之义也包括自尊、自重,君臣相交是因为道义相合,当君主违道乱礼时,臣当自尊自重不使自己人格有亏,离君而去。

君臣伦理是一束束的私人关系,由这些私人关系构成了一个政治结构体系,影响着具体的政治行为。但这些关系并非任意的关系,而有着严格的伦理要求。良好的政治秩序的关键便在于处于每一关系节点的君臣各尽伦理之要求,因此这些关系节点上的人的德性修养便极其重要。

六、结论

本文从思考现实政府行为的特点入手来展开思想溯源分析。诚如有学者研究指出,中国虽然在现代化进程中建立起了与西方类似的科层制体制,“但是在内部运行的原则和规律方面,即……社会关系方面,则在很大程度上仍然是传统的”(周飞舟,2016:105-106)。延续这一发现,本文进一步追溯到传统思想中去分析这些关系的本质内涵。在传统政治领域,以君臣关系为主的“私人化”的“依附关系”本质上是包含着尊尊之义内涵的恩义关系。以尊尊之义为主要内涵的君臣伦理,经过儒家先贤的思考辨析,凝结在庞大的礼制体系之中,型塑着中国人的心智结构。在现实社会中集中体现为,在众多的非正式关系中,社会行动的主体时刻都能感受到做事需要有分寸,需要自尊自重、有所不为,需要遵循一些非正式的原则。这种分寸感与内心的原则恰恰是“义者宜也”的尊尊之义的内在要求。

以现代化的科层制为标准来看,这些非即事、私人化的关系仍然是传统的。但要彻底反思中国政治秩序背后的精神原则,则需要同时考量西方的参照体系与我们自身。科层制的合法性来源是由理性化而来的合乎规范的制度,而中国的私人化的伦理关系背后同样有着深厚的人性根基,即仁与义,在根底上二者都具有一定的思想深度与高度。这也是现代化进程中这些“私人性”的关系难以去除的根源,因为在儒家思想中恰恰强调这些“私人化”的伦理原则不可轻易被改变,“然由之所见之伦常、性情,乃至道德的心性(此亦即礼乐之所本),则不可与民变革,此是亘古之常道,定然之大经”(牟宗三,2010:28)。

通过对君臣伦理内涵的追溯分析,我们看到,中国政治秩序的理论建构从一开始就不同于韦伯所强调的,从一家之治开始,随着财产、权力的分化而统治范围逐渐扩大的逻辑。它强调建立在人的德性与尊尊之义基础之上的从家内父子到政治层面君臣的伦理秩序。熟悉经史传统的中国学者认为,中国政治秩序的源起在于君主之德与臣民归顺。从家内之孝到对国君之忠,政治关系能从家庭中生发出来的基础在于人的仁义之性,曹元弼(2020:23)曰:“教不肃而成,政不严而治,何事之有?盖人之性莫不爱亲敬亲,故可导之以爱人敬人,所谓顺也;非强之使爱人敬人,乃以各遂其爱亲、敬亲,所谓孝也”。就是说政教的形成要顺着人的自然之性来养成,人性情中最自然的倾向便是不学而能、不虑而知的爱亲敬亲之心。由爱亲敬亲推展出去,则无不亲爱其亲属,无不尊敬其尊长。亲亲与尊尊之心本诸人的仁义之性,最开始发端于家庭之中,推而扩之则构成整个政治社会之秩序。人有仁义之性,在家能够爱敬父亲,在此基础上拓展到国家政治层面,才能够对君主产生相似的尊敬态度。从人性中义这一基础出发,才能有自尊(“羞恶之心,义之端也”)、尊兄(“义之实,从兄是也”)、尊贤(“亲亲之杀,尊贤之等,礼所生也”)、尊君(“尊尊,君为首”)等表现。儒家思想家将人性中这一良善的倾向提炼出来,加以强调和培养,由此构造整个政治社会的秩序。因为其发端在于家庭,所以极其强调家庭孝道、亲属伦理,又因为从家内到国家政治,其根本皆在人的仁义之性、亲亲尊尊之原则,所以国家政治与家庭内部呈现出极大的同构性与相似性。孟子曰:“亲亲,仁也。敬长,义也”。仁义礼智之端,“扩而充之矣,若火之始然,泉之始达。苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母”。

臣当尊君,当然君主对臣也应该有仁爱体谅与尊贤之义。另外,对君的尊也包含着以道佐君的意涵,其根本目的是保养民众。因而,臣对君主之尊的完整意涵既具有“私人性”的情义,又具有保养民众的“公共性”的仁义之道。当然,包含了恩与义双重内涵的君臣关系是开放的、充满张力的,当君主傲慢无礼、不守道义时,臣出于自尊自重可以离君而去。尊尊之义所包含的这些内容在礼制中有着复杂的体现,这些内涵构成了政治秩序最深层的基础,影响着政治的运作。在具体的历史运行中,一旦政治社会能够趋向于这一最佳的伦理状态,君、臣、民各能在其伦理上自尽其道,便成为治世,反之则成为乱世。这是中国政治在历史上呈现出一治一乱、循环往复特点的原因(梁漱溟,2011:207-208)。

韦伯作为西方学者未能完全认识到中国文明中关系伦理最深层的人性基础与丰富意涵,基于历史观察,他给我们提供了一套偏重于权力、利益逻辑的政治支配演进模式框架。他也敏锐地认识到中国文明中政治支配与伦理以及礼之间的密切关系,但政治支配模式演进背后中国文明从古贯今、延续不断的精神气质以及权力与伦理之间的复杂关系,则必须进入中国文明自身之中来考察。进入中国文明自身,我们看到伦理关系奠基于人的仁义之性,属于政治范畴的君臣伦理主要是以尊尊之义为情感原则的关系,人在伦理关系中才能获得生命的意义与价值,人类大群和合相保才有可能。这一内在的情感原则是难以改变的,中国的政治秩序、政治支配反倒是以此为基础、以此为标准,所以中国学者强调纳政治构造于伦理关系之中(梁漱溟,2011:82),政治的关键与最终目的在于将君、臣、民纳入礼制教化之下,以修身成人为最终目标(钱穆,2016b:213、215)。

当然,儒家礼制思想中体现出的人伦关系是基于仁义之性而来的伦理之至当,在历史与现实中未必人人尽能如此。一方面,只有能够穿透生命的肤浅狭隘而认识到最根底处的仁义之性的明达之士,才能够去追求这样一种本乎性命根本而来的“理想化”的伦理生活。对于这些人而言,恰恰是在伦理关系中内尽己心、诚敬专一,才能获得人生的安稳与满足。而其反面,则是历史与现实中大量存在的鄙俗之人,既不能自尊自重,也不能尊敬他人,孜孜于利,处心积虑地利用各种“关系”来专营谋利。在历史与现实中的人更多地是介于二者之间,中国历史治乱循环、世道污隆则取决于倾向于哪一边的人更多。其实在西方制度化环境中也存在此种情况,所以,问题的关键不在于以制度反对关系伦理,或者以关系伦理反对制度,而是如何利用二者培养更多的厚重明达之士,营造一个内而民情醇厚、外而秩序井然的政治社会环境。

(注释与参考文献从略,全文详见《社会》2022年第6期)