环境社会学

垃圾作为活力之物——物质性视角下的废弃物研究

作者简介:张劼颖,中国社会科学院社会学研究所

提要:本文尝试通过物质性的进路对垃圾进行研究,这意味着在物质性视角下对垃圾进行重新理解,包括在社会历史维度上检视垃圾在现代化进程中的变迁,在人与物的关系中考察垃圾的制造与处理,以及对垃圾参与建构的诸多环境和社会议题进行分析。在此基础上,本文尝试使用行动者网络理论建立一个垃圾研究的分析框架。由对垃坡物质性的探究可见,垃圾虽被现代城市环境工程及主流处理技术界定为污秽、无用之死物,其实却是“活力之物”。垃圾具有社会生命,在社会当中生成、流动、转化,与不同的行动者互动、形成联结,并参与社会事实的建构。它以出人意料的方式影响环境与社会,不但持续挑战既有的环境治理方案和科技,而且促使社会不断寻求和创造新的技术、观念、实践和行动。

关键词:垃圾物质性 行动者网络理论 物的社会生命 环境治理

一、引言

很少有人会考虑自己丢弃的垃圾去哪了。垃圾脏污、无用、破烂,人们丢弃的动作宣告了垃圾的消亡,使之远离公众的日常生活。在城市中,垃圾一旦出现,处理系统就会迅速将其掩盖、运离、销毁。垃圾及其设施作为一种“公开的秘密”,并不存在于“公众的注视”中(Taussig,1999)。对垃圾视而不见,成为普通社会成员的一种习惯。

然而,垃圾并没有消失,甚至可能大规模卷土重来。在街头随处可见的垃圾桶中,在清洁工人与拾荒者的垃圾车里,我们常常与之不期而遇。早在2004年,中国产生的固体废弃物达到1.9亿吨,跃升为全世界垃圾制造量最多的国家(世界银行,2005)。暴增的海量垃圾带来了环境治理的难题。城市外围被垃圾场包围,垃圾无处可去,而城市无地可用。但与此同时,由城乡移民组成的拾荒、收废大军所进行的废品回收,实际上构成了我国循环经济的重要一环。近年来,中国拒绝“洋垃圾”入境,打断了全球垃圾流动的链条,使以往的垃圾出口国出现垃圾危机。总之,与垃圾相关的政治、经济现象构成了诸多重要社会问题,如环境治理与环保行动、污染的全球转移与贸易、环境抗议与邻避效应、循环经济与非正式经济等。看似卑微无用的垃圾,实际上是一个异常丰富的社会现象,折射了消费社会、生态环境、全球化等当今社会科学关心的重要议题。

垃圾是日常生活中最卑微也最常见之物,言说着有关社会生活的重要事实,甚至比其制造者本人的叙述更为翔实,“垃圾考占学”认为垃圾是人的活动遗迹,通过对垃圾成分、数量和类型分析,可以了解大众文化、家庭生活,甚至矫正人口普查和社会调查数据的错漏(拉什杰、默菲,1999)。例如,美国曾经盛传1973年发生了牛肉短缺,但通过垃圾考古发现,人们在短缺期丢弃的牛肉量是非短缺期的三倍,正是危机抢购的风潮导致了更多的浪费。可见,垃圾不一定是绝对意义上的无用之物,即使是稀缺物也可能成为垃圾。对垃圾的分析可以纠正人们对社会生活想当然的判断。

对于拥有物的研究传统的人类学来说,垃圾研究有着丰富的理论意涵。首先,在诸多文化中,垃圾被认为是脏污的。这就涉及一个经典议题,即洁净与污秽的符号意义(Douglas,1966)„换句话说,什么是脏?污物为什么被认为是脏污的?这种对污物的认定反映了文化的某种分类与安排。其次,垃圾与物的价值问题紧密关联。垃圾涉及价值的创生和毁灭,何成了检视价值现象的刻度(Thompson,1979)。在现代城市环境工程和主流处理技术的视野中,垃圾是没有价值的,因而被弃置、被消除。但从循环经济的视角看,我们可以考察物质从生产资料到商品再到生产资料的循环,以及在此循环中物的价值的生产、消灭和再生产。此外,物的关系总是指涉人的关系。例如,礼物反映了社会中馈赠与交换关系(Mauss,1967),蔗糖等商业作物构成了不同社会之间的贸易、殖民乃至阶级关系(Mintz,1986)。对于垃圾,我们可以追问的是:这样一种特殊之物是如何联结不同的社会阶层、主体并折射其关系的?最后,对垃圾的研究回应了近年来物的研究中的后人文主义(posthumanism)思潮。后人文主义的范式提出打破主客体的二元对立,在社会科学研究中重现了物的“物质性”(materiality)。垃圾不仅构成生态环境问题,而且不断形塑社会现实,因而可以作为标志性的研究对象。

二、物质性作为研究进路

在现代主流语境中,垃圾被认为是脏污、无用翫“垃圾”作为形容词或者秽语,均有无用、不洁、低微之贬义。但脏污之物并非本质上是不洁的,何谓“脏污”是由社会文化界定的(Douglas,1966)。垃圾具有肮脏、污染的符号意义,因而人们排斥或避免接触垃圾,与垃圾相关的群体也易遭受污名与歧视,但包括垃圾处理设施在内的现代城市的清洁卫生系统却被认为是具有净化性的。垃圾处理系统用于净化城市空间,隐藏和移除那些脏污的东西(Hawkins,2003)。甚至有研究认为,现代清洁卫生系统是国家权力一种象征,帮助划分私人领域和公共领域的界限:一方面,排污被判定为是私密的;另一方面,公共卫生又和水、电系统一起,把私人生活和国家联系起来。这样,国家就具有了一种净化的力量,获得一种超越世俗的权威和神圣感(Laporte,2000)。这一论述看似有些跳脱,实际上是一种具有符号意义的阐释,道出了“污秽之物”的社会象征。

垃圾常被认为是废物“垃圾就是当价值离去后,留下来的那些东西……是对我们而言不再有价值,不再有意义,不再有用的物质”(Hawkins&Muecke,2003:4)。然而,垃圾的价值趋近于零更多是一种功利主义经济学的认识。从艺术或环保的角度看,垃圾具有美学价值和伦理意义(Hawkins,2003)。在政治经济学的分析中,垃圾常被作为“价值”概念的理论衍生物,而非具体、实在的物(Gille,2006)。如果仅将垃圾视为废物,其本身的多元性和动态性往往难以得到揭示。

对于垃圾,仅从文化符号角度来阐释,或仅以经济价值来解读都是不够的。垃圾应被视为“一种对世界发生作用的物质,并对地方和全球的政治争端、自由主义及其治理形式、对经济和道德价值的各种竞争性评价,以及环境污染和危机等诸多问题产生影响”(Reno,2015:558)。对垃圾的物质性研究就是将垃圾作为实存于生态环境与社会世界中的物质,理解其作为物质的生产、转化、流动的过程以及它与诸多社会行动者之间的关系。

物质性研究作为一种新兴的研究进路,受到近年来人文社科领域后人文主义和新物质主义思潮的影响。相关思考试图超越以往只聚焦人类的社会分析,将“非人之物”(non-human),包括动植物、技术、物品等有生命和无生命的非人之存在作为研究对象,重新阐释人、物、科技和自然环境的关系。在此进路下,产生了不同于以往的对于物的研究,如对金钱、艺术品的重新理解(Griswold et al.,2013;Nelms & Maurer,2014;Seitz,2017),对“物质性”的考察主要基于以下理解:“自然”与“社会”并非截然对立的二元实体,而是连续性的、共同生产的,因而没有纯粹的、不被人类文化染指的自然,也没有不交织着自然的社会(Deseola.2013);A类处于包括自然、非人类生物、无生命物质在内的复杂环境中,正是通过与周遭事物的互动去感知、体验、想象着世界并生成文化的(Miller,2005;Griswold et al.,2013);人和物都嵌入在社会世界当中,物构成了人类社会关系、文化和结构的一种“中介”(mediants)(Appadurai,2015)。行动者网络理论(Actor-Network-Theory,以下简称ANT)相信,社会事实在人和非人所组成的行动者网络中联结(assemblage)生成;在其中,人类和非人,包括自然环境、科技设施以及动植物都是有能动性的行动者(Latour,2005)。

物质性分析就是要将非人之物纳入社会分析的疆域,关注人类、非人及自然环境间的交互作用,尤其是去揭示不显见的、人类与物质世界之间的关联(Epstein,2008;Koenig,2016)。物质性的进路重新书写“物”与“社会”的关系:把物带回到社会分析的中心,把“社会性”重新赋予物质。与传统的物的研究范式不同,物质性的视角揭示物的社会性,又不仅限于此,还暗含对于“社会一自然”二元对立的超越,以及对物的能动性的强调。在具体研究当中,物质性的进路意味着以下取向:第一,不仅探讨“物是什么”,而且探索“物做了什么”,即物本身的能动性(Fox&Alldred,2017)。第二,通常釆用ANT作为理论及分析框架。第三,往往强调生态环境的视角。

拉图尔指出,在人和非人所组成的行动者网络当中,非人同样是行动者,即“能动之物”(actant)(Latour,2005)。这一理解引发了一系列的批评。有批评指出,完全取消主体和客体的区别是难以接受的,否定知识作为一种主体对客体的表征这一本质也是错误的(Bloor,1999)。还有批评认为主张非人之物和人具有同等的政治权力与其理论本身是自相矛盾的,且本质上无法实现(Shapiro,1997;Whiteside,2013)。将人与非人相提并论确实颇具争议。事实上,物的能动性并不是指其具有和人类一样的心智、认知与行动。非人之物是在以下意义上作为能动的行动者的:第一,非人不仅仅是被人类主体认知和控制的对象,它还可以“制造不同”(make differences)(Latour,1999:117)。例如,历史上,小小细菌在与居民、科学家、技术、城市环境的交互联结中,不仅影响着人的健康,而且深刻地改变了人们对疾病的理解、卫生意识和日常实践、医学认知和医疗实践,乃至公共卫生系统的设计与建立(Latour,1988)。第二,将非人视为“行动者”,就强调了它们不只是一种中间物(intermediary),而是转介或转译者(mediator),其行动是一种“转化”。中间物就是黑盒子,根据社会和文化的特定规则,有输入就会产生特定相应的输出。而转译者意味着,对于既定的输入,行动者的输出是不确定的,不能够被完全预测的。能动之物往往是“麻烦制造者”,抗拒(recalcitrance)即是一种行动(拉图尔,2015)。

贝奈特在其政治生态学论述中进一步阐发了“能动之物”的思想,并提出“活力之物”(vibrant matter)的概念,说明“物”不一定是消极的、被动的、顽固的,为人所操控、可预料的(Bennett,2010)。非人可能有自己的行动轨迹、偏好,对世界发生某种效力,如一次病毒的侵袭、一场台风、一种材料或能源的枯竭,都会带来实在的改变。而垃圾就是“活力之物”的绝佳的例子,’(垃圾)作为活的物质,永远也扔不掉,就算是被丢弃或者不想要,它还是会持续活动”(Bennett,2010:6)。

把非人之物说成是“活”的,并不像看上去那么不可思议。它只是试图挑战以往的人类中心的研究视角一将自然世界看成是一个等级化的系统,而人位于中心和制高点。但事实上,物常常是以失控的、意外的方式改变着世界。“活力之物”的视角正是试图发现以往未曾注意之物——正如垃圾——如何参与建构我们的社会世界。相关主张指出,应该把主体间的、情境的认识论进一步拓展到人与非人之间,这种拓展可以从废弃物开始,以一种环境的视角来重建认识论(Hird,2012)。本文试图说明,垃圾正在深刻地“反攻”人类的社会生活,造成诸多社会问题,挑战并启发着人类对于自然的想象与治理之道。

对于物质性研究而言,ANT既构成其理论基础,也提供了一种研究方法。ANT是对“人一物”的复杂互动网络的分析,因而特别适用于分析社会事实的物质性、关系性和异质性(Law & Singleton,2013)。在ANT分析当中,与某一“议题”(proposition)相关的人和非人行动者会被悉数罗列,研究者通过绘制这个多元行动者共同构建的网络来分析行动者间的关联,追索其相互作用的过程与机制,从而理解在网络当中不断被编织的环境社会事实。

总之,本文试图将垃圾从未经反思的常识带回到社会研究的视野中,透过物质性的进路理解垃圾。这意味着将垃圾看作现实存在于环境社会当中的物质,而不是某种本质化的、一成不变的抽象范畴,以及将垃圾置于人与物的关联中,检视其与人类、技术、环境发生的联结并参与建构的丰富社会现实。下文首先检视既往的文献资料及经验材料,以理解垃圾“是什么”和“做了什么”。其次,通过对ANT框架的探索性应用,尝试建立一个垃圾的分析框架。本文试图回答:如何通过物质性的进路来重新理解垃圾、研究垃圾?垃圾的物质性又是什么?

三、“活力之物”:物质性视角下对垃圾的再理解

(一)垃圾的物质变迁与时空属性

历史地看,垃圾意味着不同的物质,其数量、内容、所包含的物质和元素以及最终的归宿,在不同时代都大相径庭。首先,工业生产模式与技术发展使大量制造垃圾成为可能,也使其物质成分更为复杂。在前工业社会中,废弃物产量较少,有机成分居多,且大多可得到再利用。随着工业化的发展,一方面,“高物质流”的生产方式使物质原料被大规模地从地球开掘、提取、合成、运输,并进入生产生活的领域。另一方面,包括合成橡胶、纤维、金属等人工物质被大量制造和使用。这都构成了垃圾的新物质基础。此外,新技术不断降低对物质的开釆和运输的成本;新材料,尤其是塑料的发明使旧东西被当作是“无用之物”而弃置,甚至出现大量“即用即弃”的一次性产品。由此,废弃物以前所夫有的成分和量级出现。

其次,城市化极大地改写了垃圾的内容和形态。随着城市化的发展,人口密度增大,社会生活模式也相应转变。生活垃圾不再是少量、分散的,而开始集中、成规模地产生和聚积。这不仅带来了垃圾量级的增长,而且衍生出不同的形态,如垃圾池、垃圾坑、垃圾山。垃圾大规模产生,使其集中收运、处理成为城市环境治理的必需环节,在很大程度上成为了城市生活的顽疾。

最后,随着消费社会及其文化的兴起,人们的消费行为和观念发生改变,使垃圾的体量进一步增长,且内容物愈加繁复。在消费社会中,商品不断更新风格、升级换代,鼓励喜新厌旧的购物习惯。例如,手机等电子设备的使用寿命日益缩短,带来了大量的复合性电子垃圾。而商品的包装物也愈加繁复,包装物成为垃圾的一大组成部分。

在我国,有着将垃圾视为有用之物的传统和丰富实践。在农业社会,垃圾不“废”,也不“死”。对物的循环利用是一种普遍的做法。有机物可以作为生产资料,如肥料、饲料、燃料重新回归生产。对物的节俭、珍惜是一种美德,而浪费则具有负面的意涵。在现代化进程中,这种态度延续到对废物的处置方式中。从民国开始,我国城市中就出现了废品回收体系;1949年后,这个系统归为国有,非常发达且全面(Goldstein,2011)。改革开放后,社会上又出现了非正式的回收系统,遍布城乡的拾荒、收废人群源源不断地把垃圾回收并变成原材料。随着城市化、消费社会的兴起,垃圾的内容发生了极大的变化,但社会文化中仍然不乏再用、修补的实践,以及坚持将废物视为有用的材料或资源的观念。

可见,垃圾并非一种固定不变的物质,而是一个边界开放、具有时空属性的范畴。在现代的时空中,不同数量、内容、成分、形态的垃圾得以产生,而新的垃圾又需要新的处理技术和治理方案。虽然垃圾自古就有,但是直到今天才成为一个全球性的重要现象,构成了“我们生活的一个丰富的、重要的维度”(O'Brien,2007:10)。也只有在当代,废弃物才会衍生出一系列相关的经济现象和政治行动,如全球废品贸易、针对垃圾污染的环保运动等。从历史的维度重新审视垃圾并参考中国本土的文化资源与实践,不仅具有理论意义,而且在实践层面为现代社会垃圾问题的处理提供了可供反思、参照的路径与智慧。

(二)垃圾制造的实践与伦理

在物质性视角下检视垃圾与其人类制造者之间的关系,会发现垃圾绝非“死物”。一方面,对于不同的制造者而言,垃圾具有多重的意义和价值。另一方面,制造垃圾的实践是一种自我技术,换句话说,人类制造了垃圾,垃圾也参与建构了其制造者。

垃圾体现了一种价值的政治。“甲之垃圾,乙之宝藏”,可见,对于不同的社会群体,垃圾意味着不同的东西(Reno,2009)。废弃物的制造是一个高度阶层化的实践,中高阶层可能通过浪费来再生产社会区隔(Frow,2003)。较高阶层往往制造更多的垃圾,而这些垃圾对于较低阶层来说可能是富有价值的。一个典型的例子是饮料瓶,对于有些人来说,喝完饮料,空瓶就变成了需要丢弃的垃圾,而另一些人则会把空瓶留下变卖。还有一些人并不消费这些饮料,却会捡拾他人扔掉的空瓶。举一个更为宏观的例子,对于大批来自乡村、寄居在城乡结合部或城中村的拾荒者而言,城市居民的生活垃圾变成了他们的生产资料。通过废品交易,他们得以在城市的边缘谋求生计、建立生存空间,并为城市创造了巨大的环境和经济价值。这正体现了垃圾的能动性一它们并不只是被人制造,还为社会当中不同的群体和阶层创造了区隔或联结。更为激进的观点提出,垃圾不仅对人意味着不同的东西,而且对于不同的物种来说也是不同的。例如,一片废弃的场地对人而言是无用的死地,对于生活在此的生物来说可能是生机勃勃的空间(Taussig,2003)。

垃圾制造的实践还与福柯意义上的自我技术密切相关。我们在丢弃垃圾的过程中界定自我,每一次丢弃都在界定什么属于我、什么是我的一部分,而什么必须远离我(Muecke,2003)。例如,炫耀性消费者通过挥霍显示自身的富庶与地位,而一些宗教或环保人士则通过拒绝浪费成就善好、超然的美徳。霍金斯指出,以特定的方式丢弃垃圾是一种自我净化和管理的日常仪式,且具有伦理意义——以“正确的”方式丢弃垃圾,令人感到洁净、正当,是一种美德;相反,随意乱丢是不文明、无公德、无自我约束力的表现(Hawkins,2006)。在很多国家,不乱丢垃圾乃至垃圾分类己经成为幼儿道德教育和行为规范的一项基本内容。可见,人制造垃圾,而垃圾又参与了主体的建构,这正是其作为活力之物的一个体现。

垃圾不但参与道德主体的建构,而且激发新的价值观念。对垃圾的态度和处理方式“实际上表现出一种伦理的变迁,不同的围绕垃圾的生活实践和惯习,背后是对于物质世界的理解和价值判断,以及相应的伦理观念,比如:这些东西是什么……应该被如何对待?”(张劼颖,2015)—个重要的现象是近年来国内外兴起的针对垃圾的环保主义。相关伦理主张,过量制造垃圾就是浪费资源、制造污染,是一种恶行;人应该为自己产生的垃圾负责,减少垃圾的制造是每个个体的义务。垃圾正在引发全球范围内的一系列新环保行动,其中有对抗性的、抵制垃圾及其设施的邻避运动,也有着眼于日常实践的垃圾分类运动和零废弃运动。

(三)垃圾处理的技术与设施

当今的垃圾处理具有一整套现代化、集约化和技术化的做法,致力于垃圾的消除。垃圾似乎成为一种令人厌弃、需要迅速移除的死物,消失得越干净、越彻底越好。然而,在历史上并非始终如此。

人曾经习惯将垃圾留在自己的生活空间里,但随着城市化的发展和技术的进步,电力取代煤炭,汽车取代马车,供水系统进入家户,清洁卫生的观念也随之而来,人们逐渐无法忍受在城市中堆积垃圾(Strasser,1999)。垃圾成为必须要迅速移除、离开生活空间的物质。实现对垃圾的有效消除成为现代处理技术的发展方向。在技术世界当中,垃圾是注定要消失的(Kennedy,2007)。今天占主导地位的技术,如填埋和焚烧,都是以最有效率的方式将垃圾消灭,或深埋于地下,或付之一炬。这些技术的普及反过来又强化了垃圾是必须要消除的物质这种观念。

虽然垃圾分类在今天被看成一种新的举措,作实际上有着漫长的历史。它不仅是家户的日常实践,而且在20世纪早期的美国还曾作为市政法规出现,直到第二次世界大战后才被逐步废除(Strasser,1999)。不再进行垃圾分类的主要原因正是新技术的出现。焚烧和填埋这两项技术因为不必要分类就可更有效率地大规模消除垃圾而迅速得到普及。这两项技术的主流化使垃圾逐渐被界定为是“一种”东西,而不是需要被区别开来、分别处理的混合物质。

可见,垃圾不仅被其制造者决定,而且被其处理者共同界定。当今主流的技术将垃圾定义为需要迅速消除的死物,并日益将其界定为是“一种”东西。不过,技术从来没能真正地让垃圾彻底消亡。致力于消除垃圾的处理设施,也并非垃圾命运的终结之所在,反而构成了新的社会问题。

在垃圾处理的过程中,物质的流向、设施的分布,不可避免地涉及环境正义的问题。同一社会中,高阶层生产更多垃圾,而垃圾的收集处理设施和空间却总是更接近底层(Baabereyir et al.,2011)。从时间维度来看,如果垃圾处理方法不是生态友好、可持续的,垃圾处理设施还会制造代际不公(Watson& Bulkeley,2005)。换句话说,今天对于垃圾低成本的处理,可能是在透支未来的资源与环境安全。在全球范围内,废弃物交易是一项跨国的经济行为,这种跨国贸易既是材料、价值的交换,也是社会关系的转化(Alexander & Reno,2012)。富裕国家制造更多的垃圾,而垃圾的污染总是流向发展中国家(Moore,2010)。发展中国家往往缺乏移除垃圾的能力,因为垃圾处理技术也是从发达国家逐渐传到发展中国家的(Khoo & Rau,2009)。2000年后,中国一度成为全球废品中心,进口了大量来自发达国家的垃圾(Goldstein,2011)。同时,中国的废品回收再造系统的下游又延伸到周边东南亚发展中国家,如越南(Nguyen,2016)。2007年,全世界有七成的电子垃圾进入中国,其中,美国每年就有50%到80%的电子垃圾被出口到亚洲,主要目的地是中国(仇玉平,2007)。近年来,中国基于对生态文明和环境价值的重视,开始规管、拒斥电子垃圾的全球化资本(Lora-Wainwright,2015)。

大型垃圾处理设施往往招致附近居民的邻避运动。居民担心垃圾带来的环境污染与健康风险。尤其是,垃圾焚烧因为可能排放剧毒污染物而广受诟病,成为全球环保运动抵制的对象。垃圾处理设施引发的环境抗争是全球范围内的普遍现象(Wynne,1987;Berglund,1998;Choy,2011),近年来在中国也屡见不鲜,北京、浙江、广东等多地均有发生。垃圾处理设施所涉及的环境正义问题之核心在于,垃圾是所有社会成员,尤其是有高消费能力的群体所制造的,但其带来的污染却不是公平分布的。

总之,在现代的主流技术语境中,垃圾是死物。然而,在物质性的视角下,检视垃圾的物质性变迁,以及其与制造者、处理者的关系,会发现垃圾是活力之物。它包含着不同的物质,由不同的物品而来,又会转化为不同的物质。何种物质在哪个时代、何种空间、对谁而言是废物是不同的,并随着生产方式、社会生活以及文化观念的变迁而改变。随着历史的演进,垃圾不断被变迁中的日常实践和处理技术重新界定。新的文化和技术创生了新的垃圾物质,而新的物质又制造着新的环境问题,刺激着新的观念、实践技术和治理方案的出现。垃圾引发的具体环境问题与政治经济现象构成了一个丰富的研究领域。

四、垃圾的行动者网络:一个分析框架

(一)ANT分析框架的建立

由上述可见,从微观到宏观,从生产者到处理者,从个体到机构,垃圾涉及不同层次的多元行动者,跨越自然与社会,串联并编织了多重的社会事实。要呈现并理解这样的复杂社会事实,ANT尤为合适。对于物质性研究而言,ANT既构成其理论基础,也为其提供了分析框架。作为分析方法的ANT“追问人、动物以及物品如何在……物质性的、关系性的以及不确定性的……实践当中联结,即对实践的关系进行绘制”(Law & Singleton,2013:491)。换句话说,ANT通过绘制一个由多元行动者组成的网络来呈现行动者间的关系和相互作用,以及在网络中被不断编织的环境和社会事实。作为一个分析工具,ANT的优势在于能够把人、物、技术、组织、设施等各种相关行动者充分纳入分析,检视其交互作用,兼具动态、关系性的视角。在这种分析当中,我们可以进一步理解垃圾的“活力”。

在环境研究领域,己有学者尝试将ANT应用到垃圾研究当中。吉勒指出,ANT能够具体地分析垃圾现象如何在各种行动者的行动中形成,因而具有很强的解释力(Gille,2010)。不过,其问题在于难以体现现象背后的结构性因素,如政治经济体系、阶级等(Gille,2006;Homborg,2014)。对此,吉勒提出结合ANT和马克思政治经济学中的“垃圾政体”(waste regime)框架。马克思的“生产方式”概念可以帮助我们从宏观上理解相关政治经济结构,但是难以关照作为物的垃圾本身及相关微观行动者。将ANT与生产方式概念统合进入垃圾政体的框架中,不仅可以分析宏观的经济政治结构,而且可以分析地方行动者的实践和表述(Gille,2010)。在拉图尔以及物质性研究潮流中,“垃圾政体”的价值在于重申政治经济分析的重要意义,同时又不只是将垃圾作为政治经济活动的衍生物,而将其视为具体的、实在的,可以构成分析对象的物。不过,在实际研究中,和垃圾有关的宏观、微观现象、诸多人类和非人的行动者应该怎样被纳入一个分析当中?换句话说,在经验研究当中,应该如何实现宏观与微观、人类与非人类行动者分析的结合?“垃圾政体”指出了一个有潜力的方向,但需要推进的是建立一个完整可用的分析框架。

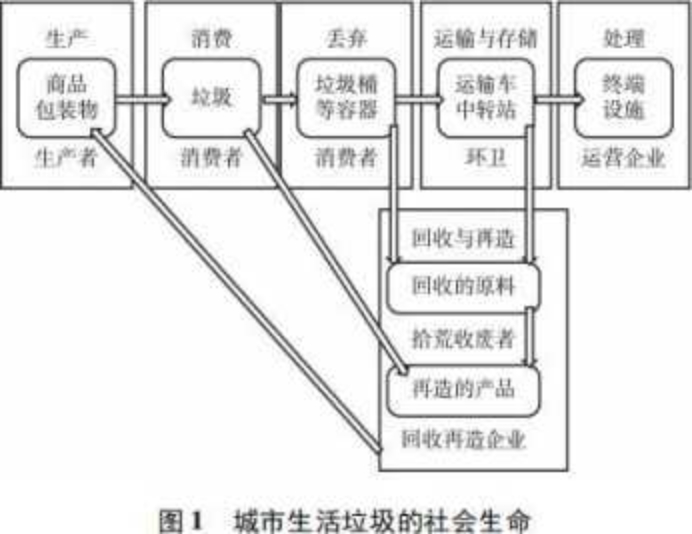

本项研究尝试借用阿帕杜莱的“物的社会生命”(Appadurai,1986)概念,建构一个废弃物的分析性框架。与其说这个框架是要替代“垃圾政体”,不如说是试图在具体分析中兼顾宏观生产方式和微观行动者的视角。通过追溯垃圾的社会生命线索,这个框架呈现了垃圾作为物质在社会生产系统当中的转化和流动,特别是呈现了“生产”和“消费”这两个社会生产环节。这就不仅把垃圾置于与丢弃者的微观关系当中,而且把垃圾的制造纳入了社会生产过程中。图1以当代中国城市生活垃圾实际的制造与处理系统为例,展示现代社会当中“垃圾的社会生命”。其中方框呈现废弃物所处的不同阶段,箭头表示垃圾的物质流动轨迹。生命历程包括生产、消费、丢弃、运输与存储、回收与再造以及处理的环节。每个阶段分别涉及不同的社会行动者及设施。其中,生产指企业生产具有预期使用寿命的商品,构成垃圾的“前世”;消费指消费者消费商品,形成垃圾。丢弃指垃圾“降生”;运输指垃圾进入市政收运的中转场所,包括垃圾桶、运输车、中转站;回收指部分垃圾流入回收再造系统生”成为生产的原料。处理指垃圾的“死亡”,来到垃圾终端处理设施,如填埋场、焚烧厂。

追溯垃圾的“社会生命”,可以呈现垃圾在生产与处理系统中的物质转化与流动路径。社会生命的线索构成了ANT分析的主线,或者说“骨架”。在此基础上,根据研究需要可以发展更为复杂的ANT分析图,进一步纳入相关行动者并呈现其间的相互作用。绘制ANT图的第一步,是尽量找到行动者网络当中的人类和非人类行动者,分辨其相互关系(Fox& Alldred,2017)。

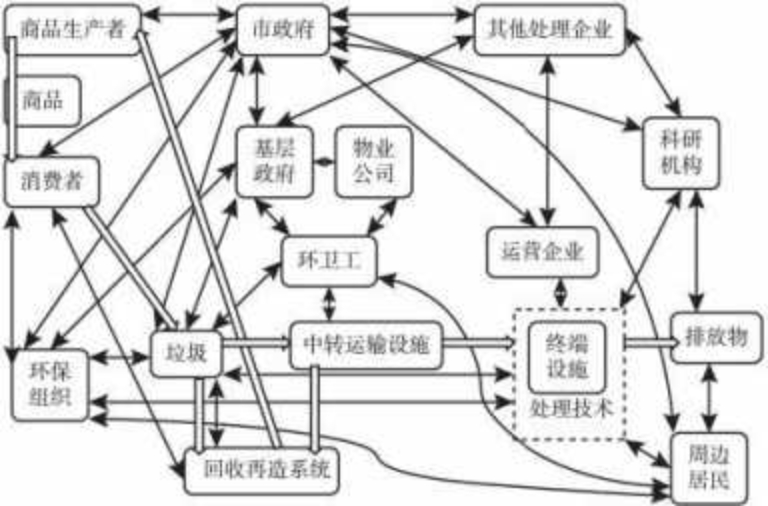

以下仍以当代中国城市生活垃圾为例,找到如下行动者:首先是垃圾的生产者,即“商品生产者”(垃圾的物质基础的生产者,即企业),“消费者”(垃圾的直接生产者,也是垃圾减量、分类、转化的实践者),接下来是“垃圾”(包括其中各类物质以及转化的各种物质)。垃圾当中的部分物质被“回收再造系统”(包括收废品人、拾荒者、废品回收站、再造企业)回收。垃圾的管理则由管理系统(包括市政府,作为决策者制订相关政策和方案;垃圾管理部门,如各级城管委;垃圾清洁、收运系统,包括物业、环卫工等)执行。“科研机构”研发、提供可供选择的技术,“处理技术”则处于变迁当中,并存在相互竞争。技术本身的成熟度、效益、邻避效应影响着政府的决策和企业的选择。对某项技术的选取或者放弃,是多个行动者在当地政治经济、生态环境、人口社会等条件下相互作用、协商和博弈的结果。“终端设施”是垃圾的处理者,由企业运营。处理设施可产生“排放物”(如填埋场、堆肥厂释放的气体甲烷,焚烧场释放的烟气、渣滓)。此外,垃圾的相关行动者还包括处理设施的“周边居民”,可能产生邻避效应,反对处理设施。最后是“环保组织”,可能发起环保运动来推动或抵制某种垃圾治理方案、技术。

图2是一个囊括上述行动者的垃圾ANT图,仍以垃圾的社会生命为主线,但充分展示了围绕垃圾形成的社会网络中的不同行动者。

图2城市生活垃圾的行动者网络

图2中,单向宽箭头代表了垃圾的物质流,也就是图1所展示的垃圾的社会生命。如果顺着它的流动方向,仍可见废弃物从生产、消费,再到运输、回收、处理的社会生命过程。双向实线箭头表示交互的影响力、作用力。

图2看似错综复杂、不够简明,事实上,这正是ANT分析的特点一再现社会事实的真实的复杂性:行动者不分人或非人,也不论权力大小,彼此之间相互影响,共同编织成一张网络。结合图1与图2,可戏与废弃物有关的社会现象做出总体性的呈现与兼具宏观、微观视角的分析。值得说明的是,第一,上述两张分析图并非是固定不变的。随着一个社会中垃圾生产行为或者治理模式的变化、新行动者的加入或旧行动者的退出,图中的相应元素也应做出改变。第二,根据研究需要,应用ANT图所做的分析可全局,可片段,可以将镜头拉远总览全局,也可聚焦在某一个局部,分析某几个行动者之间的关系。下文将呈现一个使用ANT框架对城市的垃圾治理问题所做的分析,为ANT框架对现实的解释提供一个示例。当然,将垃圾置于一个现实的网络当中来检视,也是垃圾物质性研究的题中应有之义。

(二)一个关于城市垃圾治理的ANT分析示例

以下尝试应用图2的框架对A市近年的垃圾治理进行ANT分析。首先,对照图2,梳理部分相关行动者的网络:商品生产者(生产企业)一消费者(垃圾制造者)一垃圾(包括其中的各种物质)一不同层级的政府一不同的处理技术一垃圾处理企业一垃圾处理科研机构一垃圾处理设施(及其制造的污染物)一处理设施周边居民一环保人士。

接下来检视不同的行动者的交互关系。首先看“垃圾制造者一垃圾一治理者”之间的关联。A市大力推进垃圾治理,正是垃圾“倒逼”的结果。经济的发展和市场的繁盛带来消费的增长,市民的消费又带来大量的垃圾。垃圾入侵城市空间,造成治理难题。弃置的垃圾中的物质随着烟气和渗滤液释出,进入生态环境,造成了空气、土壤和水污染,反过来搅扰和刺激着制造垃圾的市民。一个例子是2013年A市街巷热议的一则新闻,即记者在近郊的菜地里发现电池、医疗垃圾,随后发现这并非孤例,这引起了市民对本地食品安全极大的忧虑。而垃圾围城,城市又面临无地可用、己有填埋场不断宣告枯竭的窘境。市政府不得不寻求更有效的解决方案。

再看“垃圾一处理技术一设施一不同人类行动者”的关联。在A市,先后出现过填埋、焚烧以及厨余垃圾的生态化处理,如堆肥、昆虫养殖等由不同科研机构和企业提供的技术方案。垃圾焚烧技术因为占地少、可高效消除大量垃圾,在诸多技术当中脱颖而出。

然而,垃圾焚烧设施遭到了选址周边居民和环保组织的强烈反对。垃圾焚烧是具有强邻避效应的技术,而这正是由垃圾本身的物质性所决定的。垃圾可能散发恶臭、藏污纳垢、富含病菌,使其设施遭人排斥。更为重要的是,焚烧垃圾可能产生有毒害的污染物,特别是其中的二噁英是人类己知毒性最剧的物质之一。作为持久性有机污染物,二噁英可能进入周边生态系统,在人体内富集,给居民造成极为严重的健康危害。

垃圾及其副产品二噁英引起了居民的恐慌和忌惮。A市居民和环保者坚持数年的反对垃圾焚烧行动最终影响了地方政府的治理举措,带来几个显著的结果:第一,一座拟建的焚烧厂宣布搁置。第二,为了更好地进行垃圾治理,在城管委增设了“固体废弃物办公室”,专事垃圾管理;当届市长甚至自诩“垃圾市长”,立志解决好垃圾问题。第三,该市发起了垃圾分类运动。

理解了“垃圾一处理技术一环境一治理者”的关联,就不难理解为什么垃圾分类成为了共识性的治理方案。首先,通过分类可以显著减少最终的垃圾总量,缓解垃圾处理的压力。其次,可以分拣出更多可回收物,促进资源的再利用。再次,将一些特殊的有毒害物质单独处理,可以减少对环境的污染。最后,垃圾分类能够一定程度上平息大众对于焚烧技术的质疑。根据二噁英的理化特性,燃烧分类后的垃圾有助于减少有害污染物的产生,从而增强焚烧技术的安全性。

在这个A市垃圾治理的ANT图景当中,垃圾之“活力”得到了充分体现一大量垃圾促使社会寻求解决方案,处理技术致力于消除垃圾,但是垃圾一再以出其不意的方式阻挠人类试图进行的控制与消灭,改写了社会事实,又刺激人们寻求新的治理办法,推动新的观念和实践的萌生。可见,人们是没法通过某种技术一劳永逸、“一揽子”地消除垃圾且永无后患的。唯有在认识其“物质性”的基础上,才有可能重新想象更为适宜本地的处理方案。

上文通过ANT的框架简单描绘了一个城市的垃圾治理图景。通过分析网络中的不同要素,特别是焚烧技术、污染物质等非人要素,再现了社会治理与技术应用的动态过程,以及不同环节中行动者之间的关联,并呈现了在此行动者网络当中,大到政府决策者、公共设施,小到一种微量污染物质,如何相互影响、共同塑造着一个城市垃圾治理的社会事实。

限于篇幅和分析重点,本节的分析是概要的,也未能涉及全部相关行动者。如上所述,应用这个框架所做分析可繁可简,既可以对整个垃圾制造、处理、治理系统进行宏观的、全局的呈现,也可以更为聚焦,针对不同的议题进行局部性的关照。例如,如果要对当前多个城市展开的垃圾分类运动进行探讨,那么就可以绘制与垃圾分类相关的行动者网络。在此网络当中,不同的收集、运输、处理设施(包括垃圾桶、垃圾车、各级垃圾站等)、人类行动者(包括居民、清洁工人、拾荒收废者)、垃圾当中的不同物质(如厨余、纸箱、电池、金属、塑料),以及多种处理技术(如焚烧、堆肥),都可纳入分析。既有垃圾分类研究往往侧重对人的主观意愿进行测量与交叉分析,如关注何种政策、意识、特征阻碍或促进了垃圾分类行为。而应用ANT分析,则能够对以往研究的盲点加以补充,在更为全面的网络中呈现各种因素,包括垃圾桶、垃圾站的设置、清洁工人的微观实践、垃圾中的不同物质是如何交互作用,共同影响垃圾分类的推行和效果的。例如,厨余垃圾与居民的家居实践、垃圾桶盖的设计、清洁工人收运的做法,以及堆肥等处理技术形成了一个相互影响的微观网络,对其相互作用机制加以分析,就可以真正理解阻碍或促进垃圾分类的因素。

五、结论:垃圾作为研究领域

垃圾作为一种重要的社会之物,既折射人们的消费实践、日常伦理与价值观念,又关涉非常广泛的环境、社会、政治经济现象。物质性视角下可见,垃圾并非“一种”东西,作为一个边界开放、历史性、社会性的范畴,它被时代的生产模式、科学技术以及包括消费和卫生观念在内的社会文化所不断定义。在微观层面,丢弃、制造垃圾的实践作为日常生活的行动,与伦理以及自我技术密切相关。在宏观层面,废弃物作为当今全球环境政治的重要议题,涉及环境正义,是环境治理、环保运动的一大焦点。

本项研究引介ANT的分析框架以及非人之物的“能动性”与“活力”的视角对垃圾议题进行分析。事实上,ANT对“人一物’“自然一社会”的二元对立的超越,作为一种思想不算独创。不过,对于社会科学研究而言,这一视角的价值在于,其论述穿梭于自然环境与社会之间,找到了一种可行的进路将自然、物质、设施、技术纳入社会分析,从而把非人与人的因素交织起来,置于同一个框架下进行总体研究。这就桥接了人类社会与非人之自然环境,为环境研究提供了一种自然与社会交互分析的进路,也使社会分析可以贡献于对环境污染问题的分辨、溯源及解决。

本项研究提出了结合物的社会生命与ANT的分析框架,为后续的经验研究提供了一个可用的工具。在此框架当中,首先以垃圾的生命历程为线索,包含了从生产到消费,再到处理、再造、消除的历时性过程(见图1)。随后引入与废弃物现象相关的诸多行动者,包括垃圾的制造者、治理者以及垃圾处理的技术、设施,对于这些行动者相互作用的复杂网络做出共时性的呈现(见图2)。后续的经验研究可应用此框架,对垃圾治理中的一些更为具体的问题和现象进行分析。

本文重新回答了“垃圾是什么”的问题。在物质性视角下,垃圾是“活力之物”,其“活力”体现在三个方面:第一,复杂性。垃圾并非一个一成不变的本质化实体,它由不同的物品而来,包含着不同的物质,又会转化成不同的固体、液体和气体。它可能是极富价值的资源,也可能是极度有害的毒物。第二,动态性。垃圾随着历史变迁不断变动,活在人类社会历史当中,并不断地被生活实践和处理技术重新界定。第三,能动性。垃圾总以出人意料的方式影响着社会,对现有的环境治理和科学技术持续构成挑战,也促使社会不断寻求、创造新的技术、观念、实践、行动及治理方案。此外,垃圾具有社会生命,在社会中生成、流动、转化,与不同的社会行动者互动并形成联结,参与社会事实的建构。

理解了垃圾是什么,就可以进一步探讨什么是更为善好的治理方案。对垃圾的妥善治理,应充分考虑其复杂性、动态性、能动性。例如,考虑到其物质复杂性,就不能指望有一个统一的方案,而需要多元化的技术,对其分门别类进行处理;考虑到其能动性,就知道垃圾问题无法被彻底地、一劳永逸地解决,而需要前瞻的、动态的规划;考虑到其活力、与处理技术的互构性,就不应将其作为一种一成不变之死物,也不应只是被动地试图通过更快更强的技术消除己经产生的大量垃圾,还需要不断再发现、再反思其多元性,激发新的设计与实践。

垃圾既是环境问题,也是社会问题,作为一个研究领域,当前至少有几个议题亟待持续观察:首先是垃圾流动和分布的环境正义问题,包括针对垃圾处理设施的邻避抗争;其次是宏观层面国家的治理方案,以及相应的微观层面上居民的生活实践的变迁;最后是针对垃圾的全球和地方的环保主义运动及其道德伦理问题。例如,我们一方面陷于垃圾围城的环境污染困境,另一方面又面临针对大型处理设施的邻避抗争,不同的技术道路何去何从?经历了规范管理和改革,一度繁荣的非正式回收经济陷入萎缩。回收经济最终会卷土重来,还是会出现新的形态和机制?随着环境成本上升、法规日益完善,中国逐渐摆脱垃圾进口国的身份,又会在废弃物的全球贸易中扮演什么样的新角色?目前各地大力提倡垃圾分类,效果如何,何以取得持续性的成功?在更为微观的层次上,随着经济的转型,民众的垃圾丢弃行为会发生怎样的变迁?这种变迁又折射出怎样的日常伦理以及对物质、资源、能源和环境的理解?

总之,认识我们所丢弃、否定、无视的垃圾,就是要通过反观“我们不想要什么,什么不是我们”更好地认识自身,进而观察和理解身处的社会文化,微观至日常生活实践与伦理,宏观到国家经济与治理转型、环境与生态文明,乃至现代化和全球化的重要命题。

(注释与参考文献从略,全文详见《社会学研究》2021年第2期)