经济社会学

机器换人背景下工人失业担忧研究——基于广东省制造业“企业-职工”匹配调查数据

内容提要: “机器换人”已经成为我国制造业发展的重要趋势,其结果是工人将面临技术性失业风险。现有研究缺乏从工人角度对技术性失业的探讨,本文试图从社会心理层面分析机器换人背景下工人的失业担忧。利用2018 年调查获得的广东省“企业-职工”匹配数据,本文发现有近30%的工人担心会发生技术性失业,且不同行业工人无明显差别。以客观岗位替代性为自变量的分析表明,岗位易替代工人的技术性失业担忧水平显著高于岗位难替代工人,且他们更容易受主观工作替代认知的影响,技术性失业担忧水平上升。人力资本变量的分析表明,受教育年限越短,工人产生技术性失业担忧的可能性越大;工人的技术性失业担忧随着目前企业工龄的增长呈N 形曲线趋势。基于上述结论,本文提出了相应的政策干预措施。

关键词:机器换人;工作替代;技术性失业;失业担忧

作者简介:范长煜,华中师范大学社会学院;邓韵雪,湘潭大学公共管理学院

一、问题提出

随着《中国制造2025》战略的推进,“机器换人”浪潮席卷我国沿海地区的制造业。“机器换人”是使用工业机器人、电脑数值控制机器等自动化生产设备代替人工劳动的现象,即工作“机器人化”(robotization)或自动化(automatization),属于技术革新在制造业领域中的最新应用。以工业机器人的应用为例,自2013 年起,我国成为全球第一大工业机器人应用市场,2020 年我国应用了16.8 万台(套)工业机器人,占全球市场的44%(IFR,2021)。作为第四次工业革命的重要表现,工业机器人等先进自动化设备在一系列工作中与人类的表现相匹配或优于人类(Ford,2015),从而对我国就业市场造成深远影响。

这一重大变化引发了全球范围内的热烈讨论,即机器人等自动化技术是否会造成大规模技术性失业。一些学者持乐观态度,强调市场经济在历史上表现出适应创新和变革的能力,认为自动化使我们摆脱了肮脏、繁重的工作,提高了生活水平,增进了福祉;另一些学者则持悲观态度,认为新一轮技术革命创造了一系列智能的、适应性的、通用的技术,它将完全或部分取代人类的大脑,而不仅仅是像早期技术那样取代人类肌肉,人与非人类工作的关系越来越多地被看作替代而不是互补的关系(Schlogl & Sumner,2018)。现有关于自动化对就业影响的综述研究表明,尽管人们对这些技术导致失业的程度有争论,但都一致地认为,自动化将不可避免地夺走大量就业机会(Schlogl & Sumner,2018;杨伟国等,2018)。不仅如此,自动化技术对发展中国家就业岗位的替代效应将更为显著(Frey et al.,2016;McKinsey Global Institute,2017)。

就像工业化早期颠覆性的通用技术一样,机器人等自动化技术既带来了希望,也带来了恐惧(Naudé,2019)。尽管自动化技术的应用已经成为不可避免的发展趋势,但是目前很少有研究系统性地考察劳动者对“机器换人”引发失业的担忧。因此,面对汹涌而来的“机器换人”大潮,产业工人及其他可能被替代的劳动者处于集体失语状态。针对已有研究的不足,本文主要关注的问题是:制造业工人是否担心因“机器换人”而失去工作?哪些工人更担忧技术性失业?工人的技术性失业担忧可以在很大程度上反映工人对新技术和就业保障的评估和看法。在技术升级背景下,劳动者对于失业的担忧不仅关系到劳动关系的稳定,也关系到“智能制造”战略的顺利推进、经济社会的稳定发展,因而具有重要的现实意义。

就中国发展情况而言,不断加快的“机器换人”进程将对我国劳动力市场产生更为强烈的冲击(Naudé,2019)。弗雷和拉巴里(Frey & Rahbari,2016)、陈永伟和许多(陈永伟、许多,2018)等预测自动化将使中国失去约77%的工作岗位,麦肯锡全球研究所预测的结果为51%(McKinsey Global Institute,2017) 。基于实地调查,程虹等学者的研究表明,机器人已对我国近40%的劳动力产生了潜在影响(程虹等,2018)。目前,我国制造业劳动力仍以低学历、低技能的工人为主,“机器换人”可能对他们的就业造成较大的冲击。

本文利用2018 年8 月至10 月在广东省调查获得的“企业-职工”匹配数据,对制造业工人的技术性失业担忧进行描述性分析,对引发技术性失业担忧的个体和企业因素进行系统评估和探讨;在此基础上,讨论“机器换人”背景下不同劳动者群体的失业担忧特点和差异。

二、文献回顾

为了探究自动化趋势下的失业风险及工人的担忧,本文将从两个方面回顾已有的文献,一是技术升级对劳动者的“替代效应”,二是劳动者对技术性失业的担忧。

(一)自动化技术的“替代效应”与技术性失业

伴随着新一轮工业革命的浪潮,一些前沿研究开始关注机器人等自动化技术对就业的影响。这些研究主要分析了新一轮技术革新的特点及其引发技术性失业的可能性。首先,一些研究者分析了机器人等自动化设备与传统机器设备的差异,指出新一轮技术革新对就业市场的影响更为深远(Ford,2015;Frey & Osborne,2017;Berg et al.,2018)。研究者指出,机器人等自动化设备对劳动者的替代作用更为明显(Sachs et al.,2015;Benzell et al.,2015)。其中,萨赫斯等指出,工业机器人与劳动者不是互补关系,而是远胜劳动者并能够替代他们,因而会将劳动者逐出工作岗位(Sachs et al.,2015)。学者进一步指出,工业机器人具有可编程、通用性等特征,智能机器人还具有“机器学习”能力,不仅在体力性工作方面优于人工,而且可以替代部分认知性和情感性劳动,从而可能导致大量的工作岗位流失(Brynjolfsson & McAfee,2014;Frey & Osborne,2017)。

其次,学者通过对美国、德国等国家的实证研究发现,工业机器人等自动化技术对工人具有显著的替代效应。研究指出,工业机器人在执行体力性、程序性工作方面具有更好的精确性和稳定性,因而会对执行这些工作的低技术性工人造成替代效应(Acemoglu & Restrepo,2020;Graetz & Michaels,2018;Dauth,2018)。阿西莫格鲁和雷斯特雷波(Acemoglu & Restrepo,2020)

分析了1993—2007 年美国各地企业引入工业机器人对就业率的影响,发现每一千名工人中引入一台新的机器人,将造成当地就业人口比率降低0.18%~ 0.34%。博尔哈斯和弗里曼(Borjas & Freeman,2019)分析了2001—2016 年美国劳动力市场的情况,发现每引入一台新的工业机器人就会导致2~3 个就业岗位被替代。

再次,已有研究分析了西方国家中工会和政府在“机器换人”进程中的角色和作用。一方面,西方国家的工会组织积极影响企业引入自动化设备和工业机器人的决策制定,影响工作自动化的程度和方式,以保障工人的就业权益(Jørgensen & Navrbjerg 2001; Fleming 2019)。洛默鲁德等指出,在技术更先进、国内市场更大的国家,工会更反对资方应用替代劳动者的技术(Lommerud et al., 2004)。另一方面,在新一轮工业革命的背景下,西方国家针对“机器换人”趋势的应对策略存在显著差异,德国等欧洲国家通常采用“合作主义就业政策”,通过减少工作时间、分享工作等方式减少裁员、保障工人就业;美国则主要采用“新自由主义就业政策”,较少干预和管制企业的裁员行为,工人受到的就业冲击更显著(Eichhorst et al., 2008; Khan 2018)。

此外,目前已有少数研究开始分析我国“机器换人”对工人就业的影响。研究指出,自动化设备和工业机器人的应用正在削减我国制造业的就业岗位,非技能型劳动力受到机器人“换人”的冲击更大(程虹等,2018;Sherif & Huang,2018)。例如,程虹等分析了2017 年1882 家企业使用机器人的情况,发现机器人对企业劳动力的整体替代效应约为2.5%,机器人对技能劳动力具有显著的增进效应,对非技能劳动力具有显著的替代效应(程虹等,2018)。黄瑜和谢里夫分析了东莞8 家工厂引入工业机器人的情况,发现机器人对改造后的生产线的劳动力削减幅度在 67%~85%(Huang & Sherif,2017)。恩斯特、布托洛等的研究指出,政策制定者在推动技术升级和“机器换人”时,没有设计相应的就业保障和劳工保护政策,因此被机器取代的农民工没有得到相关政策法律或工会的保护,利益受损(Ernst,2017;Butollo & Lüthje,2017)。

(二)劳动者对技术性失业的担忧

学者指出,劳动者关于新技术引发失业的担忧是引发劳资冲突的重要原因之一(Jørgensen & Navrbjerg,2001;Lommerud et al.,2004)。早在第一次工业革命时期,英国爆发了著名的“卢德运动”。由于先进纺织机的应用引发了手工业劳动者对收入下降的不满和对失业的担忧,部分工人通过毁坏纺织机的方式反对用机器替代人工劳动(Kryszczuk & Wenzel,2017)。在当下“机器换人”的趋势下,探讨劳动者对机器人等技术的看法和对失业的担忧无疑具有重要的现实意义,关系到劳动关系的稳定和制造业转型升级的顺利推进。但是,目前只有少数实证研究分析了劳动者对工作“机器人化”的态度。

少数国外研究分析了不同的劳动者对机器人的态度和失业担忧的差异。其中,调查规模最大、分析最为全面的是德克尔等的研究。通过分析 2012 年欧洲20 个国家11206 名被调查者对机器人的担忧状况,德克尔等提出三点主要发现(Dekker et al.,2017)。第一,在宏观经济层面,在失业率较低的国家,劳动者的担忧较少。第二,在制度层面,在劳动者就业立法保障更为薄弱的国家,工人更加担忧工作被机器人替代;工会密度越低的国家,工人的担忧水平越高。第三,在个人层面,与低学历劳动者相比,高学历劳动者比较不担心被机器人替代,同时白领工人对机器人的担忧显著低于蓝领工人;工作岗位中曾应用过机器人的劳动者,他们的担忧水平更低;女性比男性更加担忧机器人的应用。此外,芬克等调查了美国12 家工厂的工人对应用工业机器人的看法,指出中等技能的机械操作工和流水线工人比较担心被机器人替代(Fink,1992)。麦克卢尔分析了美国人对机器人等自动化技术的态度,发现大龄、女性和大学以下学历的劳动者更可能患技术恐惧症(McClure,2017)。

目前,国内只有零星研究分析了“机器换人”趋势下劳动者对失业的担忧。何展鸿和韩宝国基于对佛山444 名工人的调查,发现大部分工人对“机器换人”表现出乐观和自信,70%的工人认为自己“在操作岗位上能比机器人做得更好”“勉强可以面对机器人的冲击”“不会受机器人的影响”(何展鸿、韩宝国,2019)。

(三)研究述评

总体而言,现有研究有助于我们了解自动化技术对就业市场的冲击和劳动者对技术性失业的主观看法,但是这些研究也存在不足。

首先,现有研究主要关注的是“机器换人”引发的失业规模,很少有研究系统性地调查劳动者对“机器换人”的态度和对技术性失业风险的看法。显然,客观上“机器换人”会对就业产生负面影响,但如果不了解工人对此趋势的主观认识,理论上我们就无法掌握社会变迁过程中劳动者的社会心理状况;在政策上,缺乏对工人主观认识的了解也可能导致就业政策事倍功半。

其次,现有国内外关于技术性失业担忧的研究仍有待拓展和提升。在数据方面,除了德克尔等(Dekker et al.,2017)的研究外,现有研究多来自少数企业或单个城市的调查,且被访者样本量小,研究结论难以覆盖更多岗位、行业、企业和地区,同时样本的选择偏差也影响结论的可靠性。在研究内容方面,我们对于一些基本情况也知之甚少。例如,目前还没有研究分析社会人口学特征和人力资本特征如何影响我国劳动者对“机器换人”的看法和失业担忧。

最后,机器替换人工的可能性与岗位操作的复杂性密切相关,但现有研究对工作岗位特征之于工人技术性失业担忧的重要影响缺乏足够的关注。从工作本身来看,工作岗位的可替代性是劳动者担忧技术性失业的客观原因。但这是否意味着工作岗位的客观可替代性越大,工人的失业担忧水平就越高,这一点需要经验资料加以验证。我们认为对这一命题的科学检验是进一步开展技术性失业担忧研究的基础,具有重要的理论意义。

三、数据来源与描述性分析

本文数据来源于广东省人力资源和社会保障厅组织的“关于开展制造业企业推进智能制造劳动用工情况调查”,该数据是“企业-职工”匹配数据。调查采取分层抽样方法,根据地级市企业和职工数量规模分配样本数,控制了地区、行业和性别分布。调查于2018 年8 月至10 月在广东省各地展开,回收有效企业问卷608 份、职工问卷2458 份,删除少数缺失值样本,最终用于描述性分析的企业样本606个、职工样本2450个。

(一)主要变量操作化

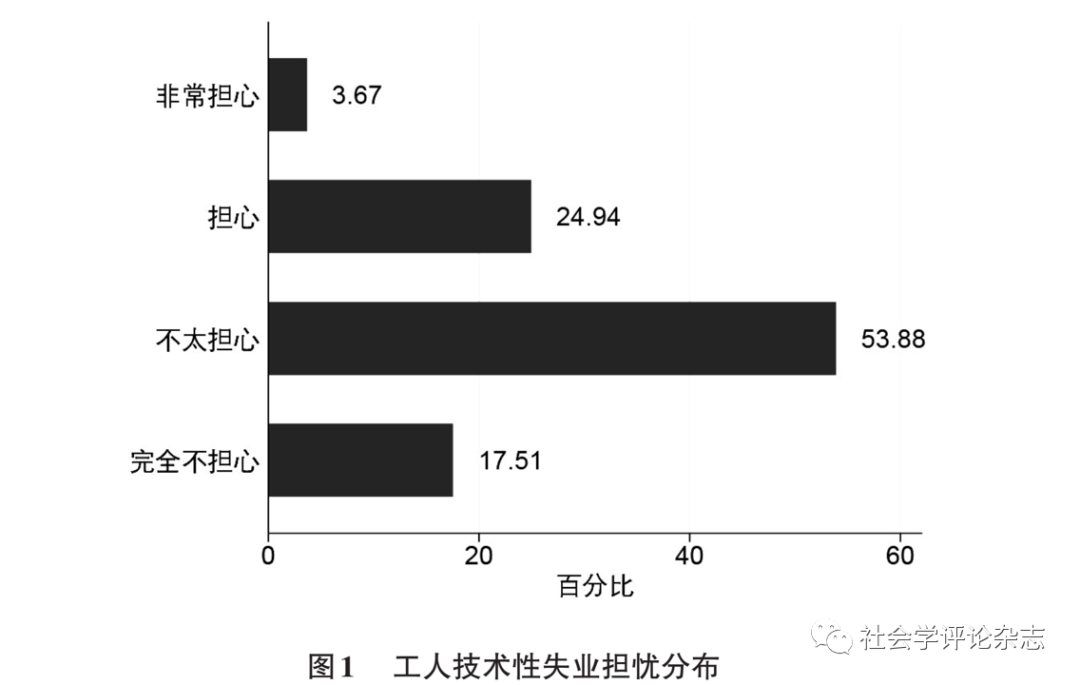

本文因变量为技术性失业担忧,即询问制造业企业职工“企业引入机器人或者自动化,您担心会因此而失掉工作吗?”,并得出一个4 分定序变量,即完全不担心赋值为1,不太担心赋值为2,担心赋值为3,非常担心赋值为4。

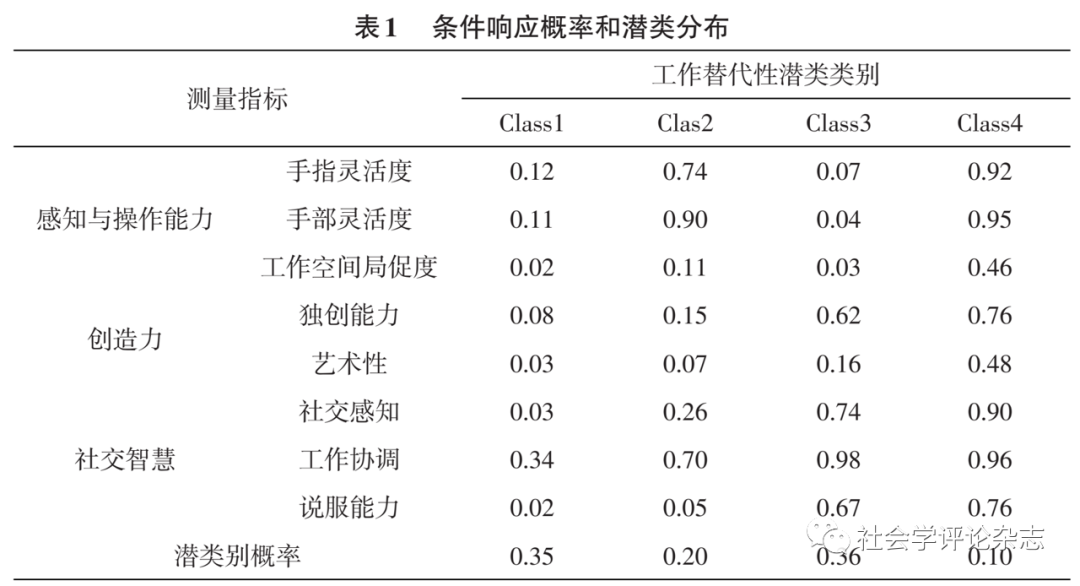

本文的重要解释变量是客观工作替代性,采用弗雷和奥斯本(Frey & Osborne,2017)的方法评估工作岗位的可替代程度(简称“弗雷-奥斯本法”)。该方法从感知与操作能力、创造力和社交智慧三个维度进行评估测量,这三个维度又进一步操作为9 个测量指标。由于弗雷-奥斯本法评估的是全社会所有行业(包括服务业,如家政、护理等)人员的工作岗位替代性,而本文分析的是制造业工人,所以在问卷调查中剔除了社交智慧维度中的“协助和看护他人”指标,具体见表1。该量表采用四点计分,即不符合赋值为1,非常符合赋值为4。

为了获得一个综合的客观工作替代性指标,本研究使用潜类别分析法(1atent class analysis,LCA)进行处理。潜类别分析是探讨存在统计学关联的分类外显变量背后的类别潜变量的最佳技术(邱正浩,2008;张洁婷、焦璨、张敏强,2010)。我们拟合了5 个潜变量模型,结果表明潜类别数为4 时,模型满足拟合要求,AIC 和BIC 达到最小。按照四个类别的分析模型,表1显示了8 个指标在各潜类别上的条件概率,据此我们为每个被访者的岗位生成客观工作替代性估计。

由表 1 可知,除工作协调外,Class4 有 7 个赋值为 1 的条件概率最高;Class3 有 4 个指标的条件概率次高,Class2 有 3 个,Class1 没有。所以,把 Class1 至 Class4 依次命名为易于替代(赋值为 1)、较易替代(赋值为 2)、较难替代(赋值为3)、难以替代(赋值为4),作为客观工作替代性的操作结果。

此外,我们还直接测量了工人对工作替代的主观认知,即询问“未来5~10 年内,您觉得现在的这个工作岗位被机器人、自动化或人工智能取代的可能性有多大?”答项完全不可能赋值为1,不太可能赋值为2,比较可能赋值为3,完全可能赋值为4。

(二)描述性分析

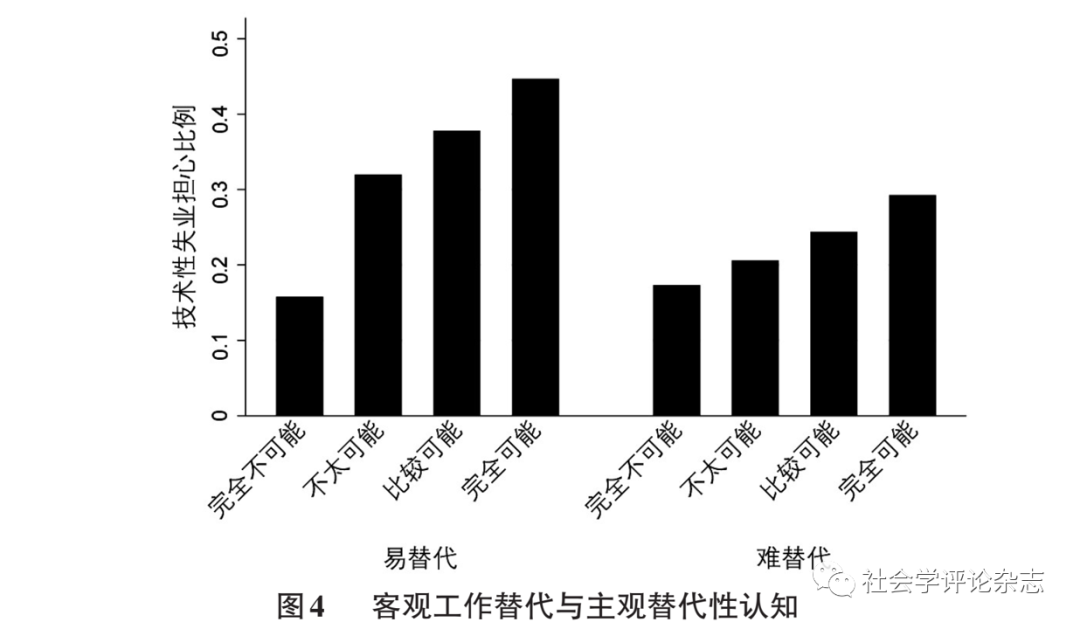

如图1 所示,广东省制造业企业工人中,“非常担心”企业引入机器人或自动化而失掉工作的占比很低,不到4%,但“担心”失业的比例较高,达到25%,不太担心的比例则超过50%。也就是说,有近30%的制造业工人担心因企业引入机器人或自动化而失去工作,相反,完全不担心的工人不到两成,说明广东省大部分制造业工人感知到了“机器换人”给他们带来的失业风险。

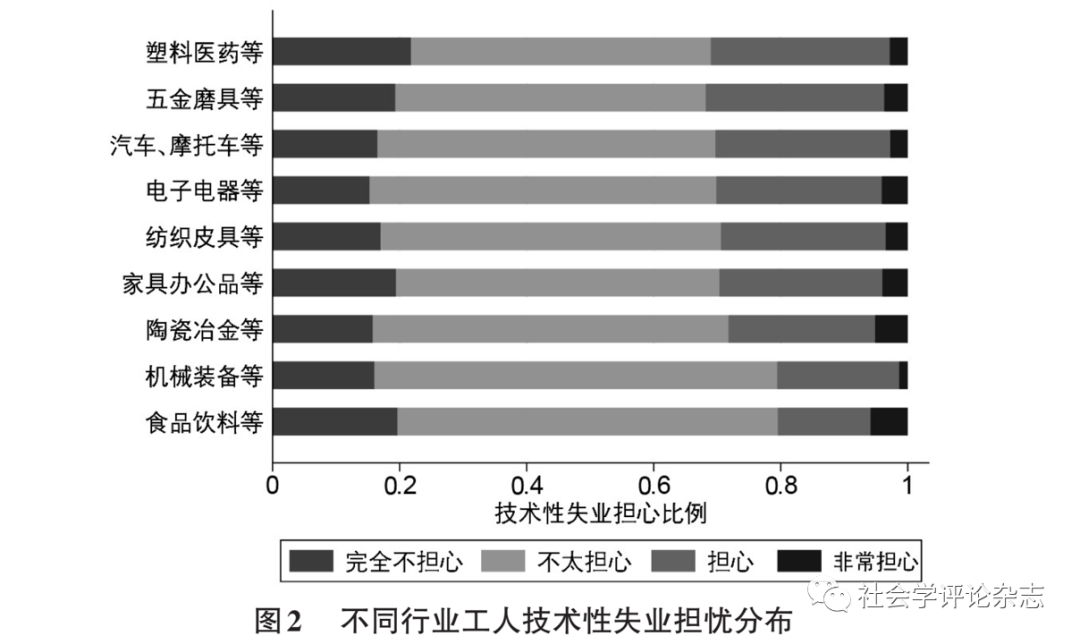

图2 显示了不同行业工人的技术性失业担忧分布,除了机械装备和食品饮料两个行业“担心”与“非常担心”丢掉工作的比例略低,而“不太担心”的比例略高,其他行业的失业担心分布均与整体情况相似。这说明技术性失业担忧并不是仅存于某些行业,而是弥漫于绝大多数制造业行业中。

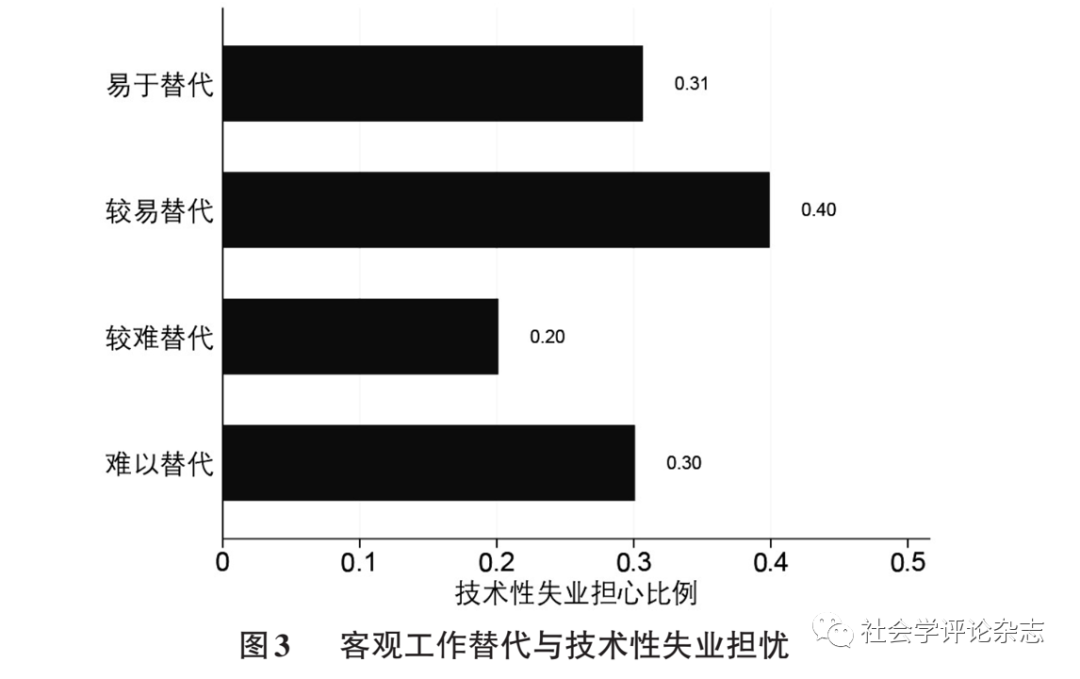

下面分析制造业工人的工作状况与技术性失业担忧之间的关系。为了便于理解,我们把技术性失业担忧处理成二分类变量,即把非常担心和担心合并为“担心”,赋值为1,把不太担心和完全不担心合并为“不担心”,赋值为0,计算担心技术性失业工人的比例。如图3 所示,客观工作替代性与技术性失业担忧之间不是线性关系,而是分为易替代和难替代两个明显的层次,即工作岗位易于替代和较易替代的工人,其技术性失业担忧比例明显高于难以替代和较难替代的工人。两个群体的占比,前者为34%,后者为22%。这一结果初步验证了“工作岗位的客观可替代性越大,工人的失业担忧水平就越高”的假设。

客观现实需要通过主观认知来影响人们对某一特定现象的态度,因此我们引入主观工作替代风险水平认知,分析客观工作替代性与主观工作替代认知对技术性失业担忧的交互影响。图4 的结果表明,工作操作简单、易替代的工人随着主观工作替代风险认知水平提高,其技术性失业担忧的水平快速提高;而工作操作复杂、难以替代的工人,虽然技术性失业担忧水平也会随着主观风险认知水平的上升而上升,但上升的幅度明显更低。这说明相同的风险感知水平下,易替代岗位上的工人技术性失业担忧水平更高。

四、数据分析结果

技术性失业担忧为定序变量,因此我们进行了平行性检验,回归分析将采用定序逻辑斯蒂模型(Ordered Logistic Model,简称Ologit 模型)。由于非线性模型的原始交互项系数显著性并不能用于判断交互效应是否存在,因此使用正确的交叉偏导方法加以计算,同时报告最小二乘法模型(OLS)的回归结果,以便于诠释。鉴于制造业企业工人嵌入在特定的企业中,相同企业的工人具有相似的特点,所以报告标准误均为基于企业簇(cluster)的稳健标准误。

此外,需要注意的是,在企业层面,企业已经引入自动化设备,且有部分已经大量应用。从工人个体层面来看,进入这些已经应用自动化设备的企业会发生“选择难题”,即是否进入这些企业存在“管理者选择”(administrator selection)偏差(郭申阳、弗雷泽,2012)。由于自动化设备的操作、维护等需要较高知识和技能水平,因此管理者会筛选满足要求的工人,因而进入引入自动化设备的企业不是一个随机过程。为了克服选择难题带来的回归参数估计值不一致和有偏的问题,我们采用heckit 干预效应模型对回归分析结果进行稳健性分析。

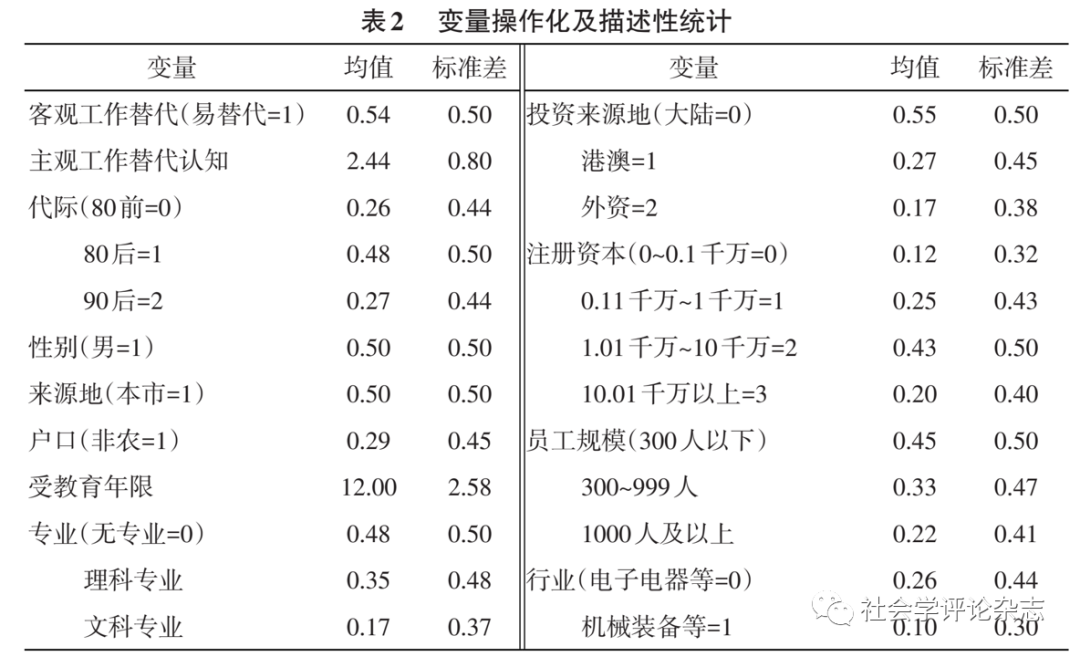

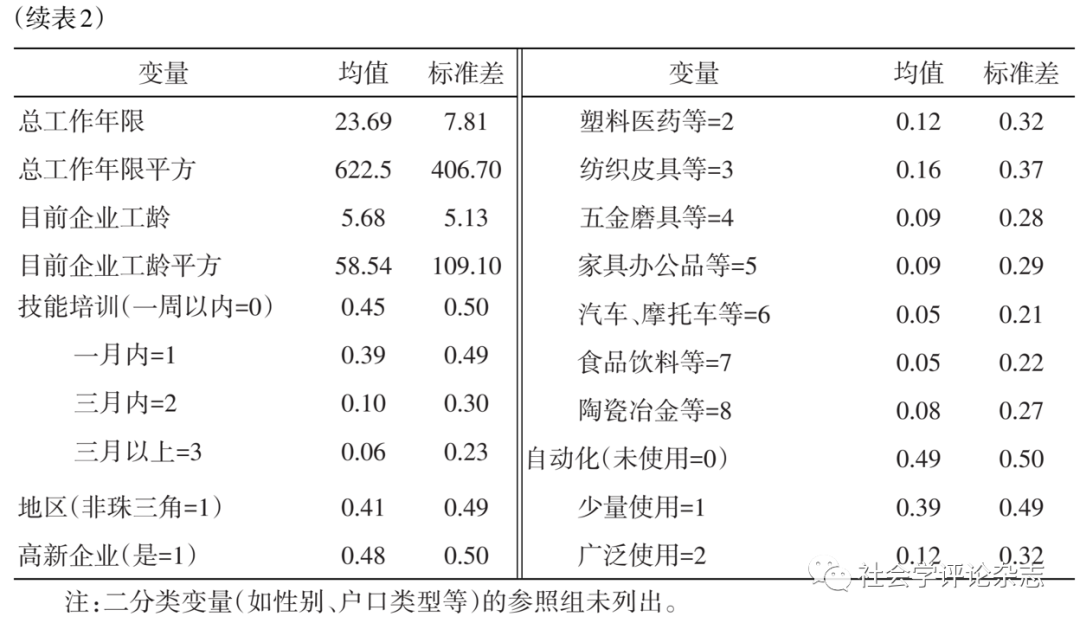

(一)变量描述性统计

根据描述性分析结果,我们把客观工作替代性进一步处理为二分类变量,即“难替代”赋值为0,“易替代”赋值为1。其他变量包括个体层面的代际、性别、来源地、户口性质、受教育年限、主修专业、技能培训、工龄(包括总工作年限和目前企业工龄)、所在地区等;企业层面包括投资来源地、注册资本、员工规模、是否高新企业、所属行业、所在企业自动化应用情况等。其中,总工作年限由于未直接询问,本文假定工人在结束学校教育后即进入劳动力市场就业,因此采用“年龄-[入学年龄(7 岁)+受教育年限]”进行测量。变量操作化及描述性统计结果见表2。

(二)回归分析结果

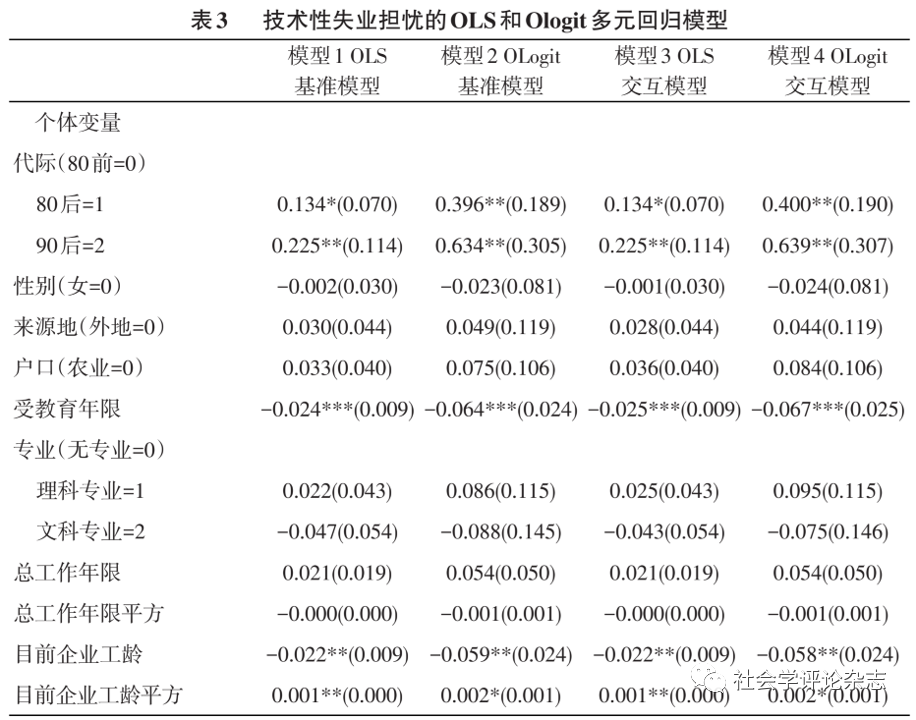

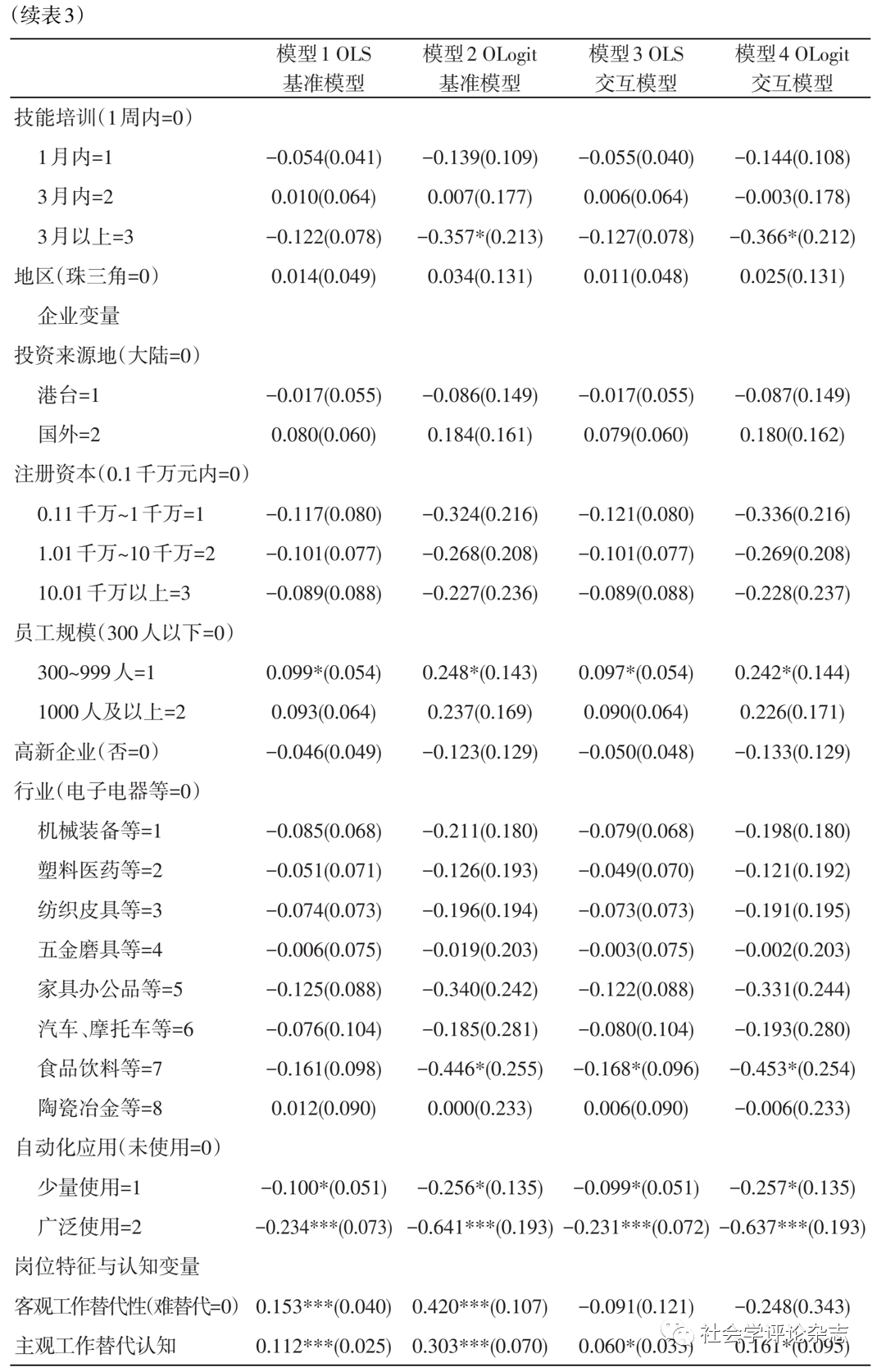

表3 显示了技术性失业担忧的OLS 和Ologit 多元回归分析结果,从中可以看出两个模型在显著性水平和系数符号上呈现了非常一致的结果。

首先,在控制其他因素不变的情况下,客观工作替代性与技术性失业担忧有显著的强关联。在OLS 模型1 中,控制其他条件,与岗位难替代者相比,岗位易替代工人的技术性失业担忧水平显著高出0.15;同样,在Ologit 模型2中,岗位难替代者报告“完全不担心”的概率比易替代者少约42%。换言之,工作岗位的客观可替代性越大,工人的失业担忧水平就越高,本文关注的核心假设得到验证。这意味着工人的技术性担忧源于他们工作岗位操作的难易程度,那些身处易替代岗位的工人更加担忧自己发生技术性失业。

在主观认知方面,模型1 与模型2 表明,主观工作替代认知与技术性失业担忧存在显著正相关,这一结果与我们的日常认知相符合。为进一步了解主观替代认知在客观替代性与技术性失业担忧之间的调节作用,我们在模型3 和模型4 中进行调节分析,结果表明客观工作替代性与主观工作替代认知的交互项为正向显著。也就是说,与岗位难替代的工人相比,岗位易替代工人随着主观替代认知水平的提高,其担忧水平大幅提升,验证了前文的描述性分析结果。这说明岗位易替代工人不仅技术性失业担忧水平显著更高,而且也更为敏感,容易受自身风险认知水平的影响而放大失业担忧。

其次,在个体变量中,可以发现受教育年限和目前企业工龄两个人力资本变量对工人的技术性失业担忧有显著影响。与德克尔等(Dekker et al.,2017)的研究发现一致,受教育年限对技术性失业担忧有显著的负向作用,即受教育程度越高,出现技术性失业担忧的可能性越低,说明受过更高教育的工人可以更从容地面对自动化技术的挑战。与已有研究不同,技能培训无显著影响,这可能是由于技能培训缺乏针对性,不是专门针对工业机器人等自动化技术进行的,因此不能缓解工人的技术性失业忧虑。

在工龄方面,模型引入了总工作年限和目前企业工龄两个变量。结果表明前者对技术性失业担忧没有显著影响,而后者影响显著,这说明工人的技术性失业担忧与在当前制造业企业工作的经历密切相关,而以往经验的影响微弱。这一结果可能的解释是,当被问及企业引入机器人或者自动化,是否担心会因此而失掉工作时,受访者思考的情境自我限定于目前所在企业,因此会根据目前所在企业的经验和条件来判断。

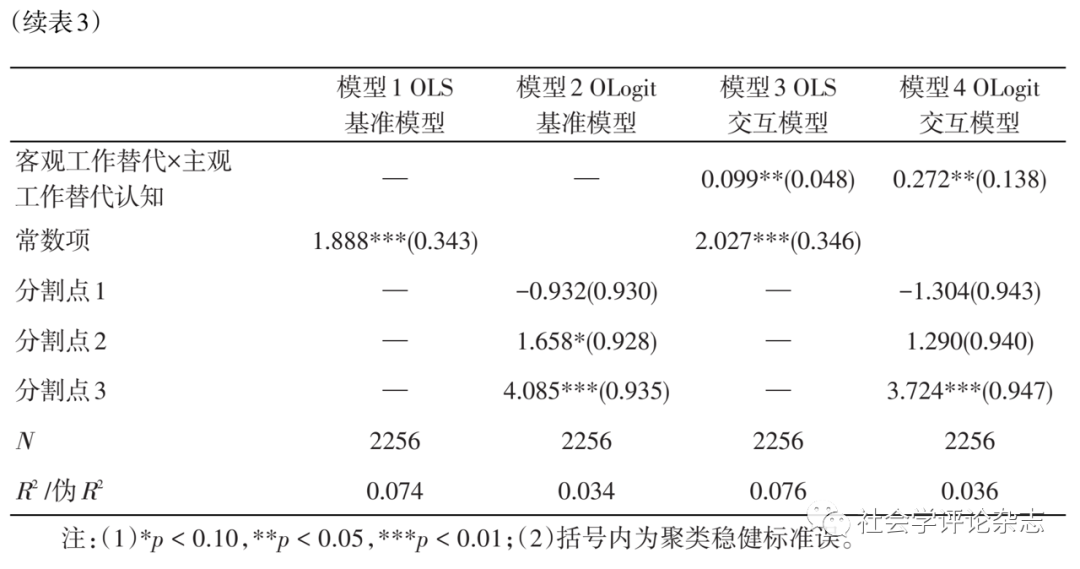

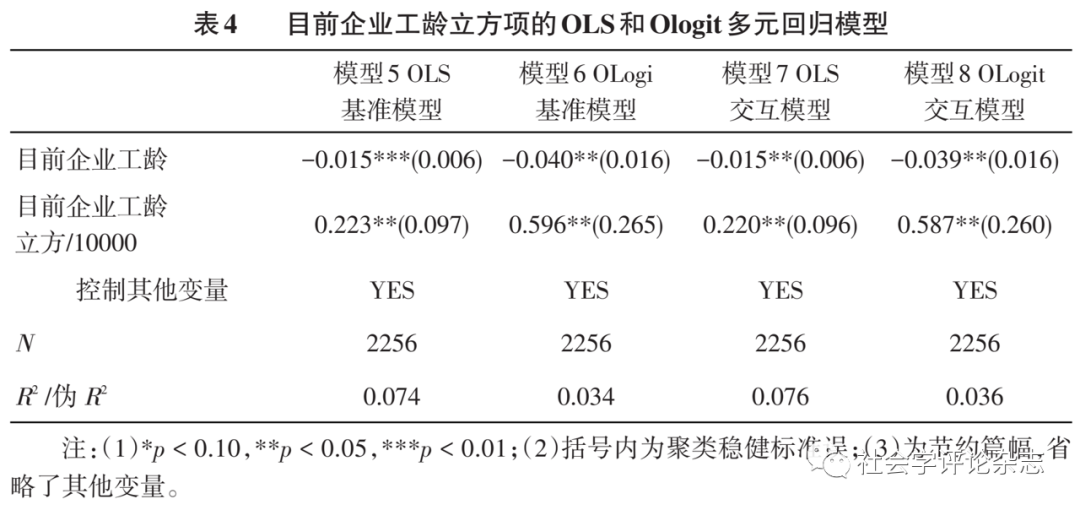

具体而言,目前企业工龄及其平方项均显著,其中前者系数为负,后者系数为正,表明目前企业工龄与技术性失业担忧存在显著的U 形曲线关系。不过,描述性分析显示,不同工龄段工人的技术性失业担忧呈现的趋势更接近N 形曲线,即刚入职的工人技术性失业担忧水平较低,工作几年的工人技术性失业担忧水平上升,达到一个拐点,随着目前企业工龄的提高,技术性失业担忧水平又下降到一个拐点,然后再次持续上升。对此,我们对模型的函数形式进行Ramsey’s RESET 检验,检验结果拒绝了模型没有遗漏高次项变量的原假设(Prob>F=0.0000),因此在模型中把目前企业工龄平方改为目前企业工龄立方。

如表4 所示,目前企业工龄及其立方项均显著,并且显著度高于平方项模型,同时模型的R2 /伪R2 略有改进。这说明目前企业工龄与技术性失业担忧呈现的N 形曲线关系与现实更接近,其中工龄拐点分别为第2年和第10年。

再次,在其他个体变量中,代际之间的技术性失业担忧存在显著差异, “90 后”“80 后”的失业担忧水平显著高于“80 前”,换言之,年轻一代工人面对新技术有更强烈的危机感。德克尔等对所有行业劳动者的研究发现,女性比男性更加担忧机器人的应用,但在本研究关注的制造业工人中,女性与男性在技术性失业担心上没有显著差异(Dekker et al.,2017)。这意味着性别间的差异可能与产业类型有关,在相同产业内他们面临相同的处境,性别差异消失。其他个体变量,包括来源地、户口性质、所学专业和所在地区等变量系数也不显著。

最后,在企业变量中,300~999 人规模企业工人产生技术性失业担忧的可能性显著高于300 人以下企业工人;自动化应用状况不同的企业工人的技术性失业担忧存在显著差异,其中未使用自动化设备的企业工人,其产生技术性失业担忧的可能性显著高于已使用自动化设备的企业工人。不过,这一结果存在选择性问题,需要做进一步检验。其他变量不存在显著差异,说明制造业工人的技术性失业担忧是一种普遍焦虑。

(三)稳健性分析

前述回归结果均显示,自动化应用越广泛的企业,工人失业担忧发生的可能性越低。但这一结果受到样本选择性问题的影响而存在偏差,并且影响到其他变量结果的有效性。为此,我们采用Heckit 干预效应模型进行分析,检验前述回归结果的稳健性。

我们把自动化应用处理为两个二分类变量:一是少量使用与广泛使用合并,赋值为1,未使用赋值为0;二是广泛使用赋值为1,少量使用和未使用合并,赋值为0。对两种处理的变量分别进行Heckit 干预效应模型分析。结果显示:第一种处理的似然比检验结果未拒绝回归方程和选择方程误差项相关系数 r 为 0 的原假设(基准模型的 Prob= 0.3492,交互模型的 Prob= 0.4671),说明可以直接进行OLS 估计;第二种处理的似然比检验结果拒绝了回归方程和选择方程误差项相关系数 r 为 0 的原假设(两模型 Prob= 0.0000),说明这种情况下需要使用Heckit 干预效应模型进行分析。在排除选择性问题后,四个模型中客观工作替代、主观工作替代认知及两者交互项、目前企业工龄等主要变量的显著效应仍未改变,说明前述回归分析结果是稳健的。值得注意的是,Heckit 干预效应模型的分析结果显示,广泛使用自动化设备企业的工人,其技术性失业担忧水平显著高于未使用或少量使用自动化设备企业的工人。这说明制造业工人在大量接触自动化设备以后,整体上对自动化机器替代人的效果心怀畏惧,担心因此丢掉工作。

五、结论与讨论

本文基于2018 年广东省“企业-职工”匹配数据,分析了“机器换人”背景下制造业工人的技术性失业担忧情况,主要有如下发现。第一,描述性分析表明,有近30%的制造业工人非常担心或担心企业引入机器人或自动化设备而失掉工作,完全不担心的比例不到20%。研究表明,在快速的技术变迁过程中,个体层面的技术性失业担忧已经成为不可忽视的社会事实。此外,与客观工作替代性的交叉分析显示技术性失业担忧呈双峰分布,即较易替代和难以替代两类岗位工人产生失业担忧的比例相对更高。回归分析显示,对技术性担忧存在显著作用的有代际、受教育年限、工龄、企业员工规模、自动化应用情况以及工作岗位特征等少数变量,其他个体和企业特征不存在显著差异,表明这种技术性失业担忧普遍存在于制造业工人中。第二,技术性失业担忧与工作岗位的客观替代水平有显著关联。回归结果表明,工作岗位易替代的工人,其产生技术性失业担忧的可能性显著高于岗位难替代工人,说明工人的技术性失业担忧受工作岗位替代水平影响。此外,客观工作替代性与主观工作替代认知对技术性失业担忧存在交互影响,其中工作岗位易替代的工人更容易受自己主观认知的影响,放大技术性失业担忧。第三,从人力资本角度来看,受教育年限和目前企业工龄对技术性担忧有显著影响。受教育程度越高,工人的技术性失业担忧水平越低。目前企业工龄的影响较为复杂,随着在目前企业工作年限的增长,工人的技术性失业担忧呈先上升后下降再上升的N 形趋势。对于工龄长于10 年的劳动者而言,工龄越长,他们越担心技术性失业,显示了专用性人力资本的负面影响。

学者指出,西方国家在20 世纪70 年代和80 年代大规模应用自动化技术的过程中,工会组织对工人起到了重要的保护作用:工会通过制定积极影响企业引入新技术的决策,反对替代工人的自动化设备的应用,从而影响了工作自动化的程度和方式,缓解了自动化技术造成的失业焦虑(Jørgensen & Navrbjerg,2001;Lommerud et al.,2004)。与西方国家的经验相比,我国的“机器换人”缺乏限制性因素,工会在保护劳动者权益方面的作用没有得到充分发挥(许怡、叶欣,2020)。此外,与西方国家的产业工人阶级相比,我国制造业的主力军是农民工群体,他们位于城市劳动力市场的边缘,就业保障和社会保障比较缺乏,更容易受到“机器换人”的冲击,产生失业焦虑。因此,我们建议政府在制定推动技术升级和“机器换人”的政策时,设计相应的就业保障和社会保障政策,同时激发工会在劳动保护方面的积极作用,以缓解劳动者的失业焦虑。

我们认为在我国大力推进技术升级的背景下,有必要根据技术性失业担忧的发生机制进行适当干预以缓解劳动者的失业担忧,这将有助于制造业升级的顺利推动和社会稳定。岗位易替代工人是“机器换人”的主要对象,实证分析结果表明,他们产生技术性失业担忧的可能性明显更大,并且主观工作替代认知水平还会放大他们的失业担忧。对此,一方面要加强新技术和职业技能培训,通过劳动者的技能转型和水平提升,满足机器人时代的技能要求;另一方面在主观认知上,在技能培训的过程中需要加强风险认知教育,引导他们客观合理地评价机器换人风险,抑制主观风险认知的放大效应。此外,由于不同工龄工人的技术性失业担忧存在显著差异,企业可以根据其相应特征进行管理,以有序推进企业的技术改造升级。具体而言,对于入职年限较短的工人,可以引导其做好职业成长规划,降低失业风险预期;对于入职3~9 年的工人,可以通过适当提高其技术性失业风险预期,使其自觉加强技能培训以适应技术改造升级;对于工龄在10 年以上的工人,企业需要对这些老职工进行合理安排,保障他们的劳动合法权益。

本文是对“机器换人”背景下劳动者失业担忧状况的一项探索性研究,仍存在诸多不足。关于主观工作替代的风险认知对技术性失业担忧影响的反事实因果证据需要补充。在研究内容上,一些重要的问题尚没有进行讨论。例如,在“机器换人”趋势下,社会保障制度和失业救济制度如何影响了劳动者的失业担忧水平?工会和集体协商制度能否减轻劳动者的失业担忧?我们认为,接下来的研究可以从社会制度的维度探讨劳动者的失业担忧,探讨社会保障、失业救济、工会和集体协商等制度在缓解技术性失业担忧方面的作用和影响。

(注释与参考文献从略,全文详见《社会》2022年第2期)