经济社会学

打开民营企业创业“黑箱”:工业体系和嵌入式创业者

内容提要:20世纪70年代末到21世纪初,我国民营制造业企业以“违反比较优势”和“超越制度/政策条件限制”的形式,在资本/技术密集型工业成功创业。基于制度激励、市场竞争、企业家精神和比较优势的传统观点无法解释这一反常现象。基于“能力—机会联结”框架和中国工业/企业史证据,本文提出,工业体系和嵌入式创业者的互动关系及过程塑造了民营制造业企业的创业内容和路径。民营企业通过多样关系途径和组织方式嵌入工业体系中发现机会、利用资源和构建能力,从而在资本/技术密集型工业完成创业。本文为理解中国民营企业崛起和经济奇迹提供了新视角。

关键词:民营企业/创业“黑箱”/能力—机会联结/工业体系/嵌入式创业者

作者简介:郭年顺,首都经济贸易大学工商管理学院。

一、引言和问题

改革开放后民营制造业企业的大规模成功创业,构成中国经济奇迹的核心内容(Qian & Xu,1993)。主流学术界普遍认为,民营企业的成功创业现象是市场化改革的自发和必然结果。首先,改革开放后中央和地方政府的各项政策提供了产权保护、自由创业和市场竞争的激励条件,富有创新精神和天生逐利的企业家充分利用政策和市场资源,在各个工业部门成功创业(Huang,2008;吴敬琏、马国川,2013;张维迎、王勇,2019)。其次,企业家遵循“比较优势”原则,在劳动密集型工业中创建了大批天然富有竞争力的企业(林毅夫等,1999)。

基于对民营制造业企业的深度访谈和创业历史回顾,笔者观察到一组反常现象。对此,本文并不赞同基于制度激励、市场竞争、禀赋结构、企业家精神和企业家才能等变量提出的流行观点。上述流行观点既未能识别出这些独特现象,也无法给出有效解释,而且部分解释还与历史事实相矛盾。这些现象的独特之处表现在两方面:第一,创业路径和技术起点。当中国人均资本水平和劳动力成本很低时,农村和城市的大量民营企业却违反比较优势,快速在通信设备、石油化工、自动化控制、钢铁冶炼、集成电路等各种资本/技术密集型工业活动中成功创业,甚至战胜了大得多的国有和跨国企业(郭为、刘宗华,2003;Jiang,2013)。第二,企业家类型和创业地域分布。大量企业家本是地摊老板、农村农民和知识分子,最初都面临无技术、无人才或无资金的困难,却顺利转变为工业企业家。其中,农民企业家选择在边缘农村或小城镇创业,但创业活动却与农业无关,而是很快进入技术复杂甚至是高科技的制造业部门(高斯,1996;徐文荣、孙是炎,2014)。

这些反常现象引出了本文的中心问题:面对“资源禀赋限制”和“制度/政策环境不确定”等多重劣势,为什么起步条件差的民营企业能够以“违反比较优势”的形式,迅速在资本/技术密集型工业中成功创业?

现有流行观点存在以下不足:过于强调民营企业家的外部激励和企业家精神作用,却没有深入到创业的具体历史、组织和社会过程,分析是什么类型的企业家、以何种方式、进入到哪些工业中创业,尤其是未能解释创业者进入资本/技术密集型工业所面对的市场需求(机会)从何而来,以及进入对应工业所需的资源和能力的来源问题。已有解释或者假定特定市场机会先天存在,且天然存在能够发现机会的企业家,或者假定特定工业资源和能力会随着要素禀赋结构的改变而自动产生(Lin & Chang,2009)。因此,民营制造业企业上述独特的创业路径和内容仍然处于亟待解释的“黑箱”状态。

相较而言,强调本土宏观社会结构与微观群体互动过程的社会学研究,则从社会网络、社会资本、精英流动、组织合法性等视角,为打开民营创业“黑箱”提供了诸多启发(Bian & Logan,1996;李路路,1998;周飞舟,2013)。尤其是对苏南、温州、珠江等地民营创业活动的社会调查和案例研究揭示出企业家如何在制度转型不确定条件下,利用传统关系、政商关联、城乡联系、公私部门合作等途径,从体制内外获取稀缺资源和信息的过程(费孝通,1985;时宪民,1993;陆远、王志萍,2019)。不过,这些研究虽然从社会关系网络角度详细地研究了民营创业者获取资源和信息的途径及方式,但并未明确区分创业者进入资本/技术密集型和劳动密集型工业部门的根本差异,尤其是没有解释创业者在资本/技术密集型工业创业所需的资源和需求条件的最终来源问题。

本文批判性整合了社会学和管理学相关研究基础,构建了更加适合分析民营创业独特性的理论框架——创业行动者和情境互动下的“能力—机会联结”框架。基于“能力—机会联结”框架和中国工业/企业史证据,本文提出以下中心命题:工业体系和嵌入式创业者的多样化互动关系及过程塑造了民营制造业企业独特的创业内容和路径。从前三十年继承而来、逐步完成市场转型的工业体系既是工业技术和人才的载体,又是市场需求和机会的载体。民营企业(家)是内生于工业体系的“嵌入式创业者”。其创业过程应该被定义为“嵌入式创业”,即来源背景不同和初始条件各异的经济行动者通过多样关系途径和组织方式,有意或无意地嵌入到工业体系中发现机会、利用资源和构建能力的群体性过程。

因此,在民营创业者嵌入工业体系的过程中发现了什么样的市场机会,并相应获取了什么样的可利用资源,就很大可能进入到对应工业之中。只要存在近乎完整的资本/技术密集型工业,就大概率会出现相应类型的企业家和新创企业。本文基于宏观工业史和微观企业案例群的经验证据,识别出四种最具代表性的“嵌入式创业”类型,展示了民营制造业企业嵌入并改造工业体系的多样化过程。

二、理论基础和中心命题

(一)能力—机会联结:理解创业现象的微观理论基础

20世纪90年代以来,创业研究围绕着“机会”概念发展出机会发现和机会创造两种视角(Shane & Venkataraman,2000;Alvarez et al.,2013)。二者都把创业机会的产生、来源和利用视为核心。机会发现视角认为创业是创业机会和利用机会的个体之间的联结过程。只有掌握特定知识和信息的人群才能识别和利用客观存在的机会。而机会创造视角则认为机会是创业者在与外部环境的互动过程中,通过资源拼凑和创业行动主观创造出来的(Baker & Nelson,2005)。

尽管两大视角奠定了主流创业研究的基础,却存在以下不足:第一,没有深入分析创业机会的来源和类型,也没有重视将机会转变为收益的组织过程中所依赖的资源和能力,以及后者与机会的关系问题(Foss & Klein,2012)。第二,聚焦于分析微观个体或组织间的认知、资源和行为差异,忽略了外部情境对机会来源和类型的影响,以及情境和创业个体/组织的互动关系(Zahra,2008)。

针对第一个不足,潘罗斯(Penrose,2009)及资源—能力学派提供了完善的路径。潘罗斯提出,企业组织在使用资源过程中累积形成的异质性能力塑造了企业家从外部客观需求环境中主观感知到的有用机会的类型,以及利用机会所需的组织手段。资源—能力学派进一步提出,能够真正产生价值的生产机会不是外生给定的,而需要基于组织资源和能力进行有意识地识别、利用和建构(Kor et al.,2007)。所以,资源获得和机会发现/创造构成硬币的两面,成功的创业活动源于组织能力和市场机会的有效匹配(Garnsey,1998)。

但能力和资源都不会凭空产生,也无法通过市场交易随即获得,只能以组织为载体,通过干中学的方式实现生产、累积和升级(Winter & Nelson,1982)。因此,很多成功的新创企业都直接或间接受益于在位企业。因为创业者所依赖的经验和知识都或多或少是在先前工作中积累形成的,甚至企业家的远见、判断和信心等也是组织产物(Freeman,1986)。就个体而言,往往只有那些置身于特定工业活动中的人才能真正理解所在工业的知识、需求、竞争和供应链等状况,从而发现和利用相应创业机会。而某个区域或国家是否存在特定工业的创业活动和群体,也主要取决于是否已经建立相关工业部门。

针对第二个不足,越来越多的社会学和管理学创业研究表明,情境和行动者变量在解释创业现象时缺一不可(Wadhwani et al.,2020)。创业者不同程度地通过社会网络、产业链关系、组织合法性和政治关联(边燕杰、张磊,2006)从特定情境中识别、获取创业机会和资源。因此,创业行动者和情境之间的互动关系会塑造创业过程。但已有研究经常将情境视为控制或外生变量,然后相对孤立地分析个体/组织行动者的行为。这会导致遗漏变量产生,甚至夸大创业者个体的作用。当然,创业行动者的企业家精神和主观能动性同样发挥着重要作用,但他们“不是随心所欲地创造……而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造”(中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,1995:585)。

因此,外部情境以约束或赋能等形式影响着特定条件下创业机会的来源和类型以及创业者的创业意愿和资源条件。尤其是新创企业最初拥有的资源和信息有限,还要通过与供应商、竞争对手、用户和政府的互动才能获得发现和利用机会的必要互补性资产。外部整体工业其实提供了创业所依赖的“工业公地”,企业(家)有意或无意地从公地中汲取先前积累形成的工业资源(皮萨诺、史,2014)。因此,特定工业或区域的上下游供应链越是完整和高效,创业的整体门槛就越低。特定创业者对外部工业的布局和内容了解得越清楚,其发现创业机会并成功创业的可能性越大(Dencker et al.,2009)。

综上所述,本文在批判性整合已有创业研究的基础上,提出了更加适合本文研究问题的理论分析框架——创业行动者和情境互动下的“能力—机会联结”框架(图1)。这包含三个逻辑命题:第一,创业本质上是以组织为载体的能力和机会的联结或匹配过程。第二,能力和机会的来源和类型以及二者的联结过程直接决定创业内容和绩效。第三,创业行动者和外部情境之间的动态互动关系会塑造能力和机会的来源与类型以及二者联结过程。

(二)工业体系和嵌入式创业者的互动:本文中心命题

基于“能力—机会联结”框架提供的理论逻辑启示,这意味着本文需要在追溯中国工业发展和民营企业创业历史的过程中回答三个问题:第一,民营企业(家)在资本/技术密集型工业创业所面对的市场机会/需求从何而来?第二,民营企业(家)满足上述机会的技术能力和组织资源如何产生?第三,民营企业(家)在何种情境条件下、以什么样的组织方式将特定机会和能力联结起来完成创业?但是,资本/技术密集型工业市场和技术能力的形成都是高成本和系统性的累积过程。尤其是在后发国家,工业资源和市场机会不会因为市场经济存在而自动产生,而必须进行有意识的创造和投资过程(路风,2016)。所以,上述理论逻辑和判断将本文分析焦点最终引向中国独特的工业化历史情境。

1.找回历史:作为结构性变量的“工业体系”

(1)国家创业行动和被忽略的工业体系。新中国的发展史经常被界定为两个对立的三十年,民营企业则是后三十年对前三十年“拨乱反正”的产物。当然,没有人会否认两个时代的本质差异,但这种绝对分割却掩盖了二者在市场需求和技术知识上的历史连续性:改革开放前后,中国在人均收入很低的情况下已经建立起相当于中等收入国家水平的近乎完整的工业体系(董志凯,1999)。工业体系是指由互相具有需求和供应关系的多部门组成的工业经济网络(路风,2022:46)。工业体系具有两个核心特征:(1)具有足够多的工业部门,以使部门间的供需关系产生足够规模的市场;(2)既有消费品部门又有资本品部门,尤其是能够生产中间投入品和机械设备。

新中国开始没有遵循“先轻工业后重工业、先劳动密集型后资本/技术密集型”的顺序,而是采取以“156项”工程为基础的“大推进”工业战略,同时建立起涵盖基础能源和材料、机械制造、居民消费品、高科技电子、国防军事等在内的完整工业体系以及配套的理工科教育系统。其中,“一五”时期工业建设项目总投资达202亿元,包括106个民用项目和44个军事项目(董志凯,1999)。

不过,国内外学术界普遍认为工业体系是赶超战略下违背经济规律的政治产物,因而在改革开放后必须被彻底改造甚至抛弃。本文并不认同这种判断。回顾前三十年工业体系的演变脉络,本文识别出两个被忽略的重要事实。

第一,20世纪50年代末中苏关系破裂,迫使中国工业建设从学习甚至是照搬苏联转向自主探索工业体系建设和管理的方法(Schurmann,1968;陈锦华,2005)。结果,“一五”时期建立的工业体系并没有因为政治运动和计划体制而完全僵化,而是沿着国内政治经济逻辑定义的自主化、地方化和分权化发展路径,顽强地保持着技术进步和规模扩张的双重演进过程。

一方面,中国通过大小“会战”形式,在冶金、石化、机床、交通、材料等领域取得系列进展,少部分曾经接近世界水平(彭敏,1989)。所以,尽管计划体制存在“复制古董”的顽疾,但国有企业从未放弃自主开发和技术进步。另一方面,工业组织和人才资源没有局限在东北和东部发达地区,而是在“大小三线建设”和“农村工业化”过程中进行了从东部向中西部、从省城向县城、从城市向农村的地方化扩散和规模扩张过程(倪同正,2013)。世界银行经济考察团在1980年观察到:“中国已建成了近乎完整的现代工业体系……中国比大多数发展中国家生产的工业品种类多得多,对进口设备依赖程度低得多,几乎每一个重要工业部门都在全国的若干地区设置了重点工厂,并特别努力使制造业分布到落后地区和农村”(世界银行,1983:78-79)。结果,区别于苏联高度集中的工业体系,中国工业体系虽延续了中央计划的基本形式,但又发展出相对地方化和分权化的灵活结构(Xu & Zhuang,1998)。

第二,改革开放后中国经济转型中最核心内容之一是工业体系市场化,但工业体系市场化过程包括显性“制度变迁”和隐性“能力继承”的双重内容。学术界习惯于把制度变迁作为理解中国经济的主导视角,看到的是前后两个三十年的巨大差异和断裂,但其实显性制度变迁背后更重要的是隐性能力继承。1978年前后开启的渐进式市场改革虽然改变了产品价格形成机制和企业运营基本规则,但却在保留工业体系结构的前提下,继承了前三十年工业化形成的大部分工业组织、科研机构、基础设施、供需网络以及技术人才。

所以,由国家集体创业行动建立的工业体系及其承载的有形和无形内容是理解民营创业“黑箱”的逻辑起点。改革开放后从历史上继承而来的工业体系无形地影响了微观企业(家)行为。其实,社会学界关于结构与行动者的争论很早就强调不存在完全脱离情境的原子式经济行动者(Garud et al.,2007)。工业体系这类在几十年历史过程中形成的稳定经济和社会结构,在客观上限制和支持着微观行动者有意无意间做出特定行为选择(Sewell,1992;Wadhwani et al.,2020)。不过,现有研究普遍从转型经济、二元结构、威权体制、传统社会文化等角度来分析影响民营企业家的创业情境(张玉利等,2012;蔡莉、单标安,2013),并未识别出工业体系这一隐形结构性情境。

(2)工业能力和市场机会的结构性来源。从历史中继承而来且处于市场化转型过程的工业体系,可以很好地解释改革开放后民营企业快速在资本/技术密集型工业中成功创业所需的初始市场机会和“史前”能力的来源问题。一方面,相互具有需求的工业部门之间培育和支撑了多样化的工业产品市场,尤其是对于零部件、材料和设备等资本品存在巨大需求。另一方面,分布在各省市的国有企业和科研院所积累了有待利用和市场化的工业知识。因此,民营创业者所需的初始市场机会和技术能力其实已经在工业体系的演进过程中被同时创造出来。由此,民营企业家的创业方向和路径不可避免地受到已有工业体系的影响。甚至市场化改革释放出来的各种有利因素,无论是市场激励、产权保护、企业家精神还是廉价劳动力、国际贸易等都无法绕过工业体系而单独直接地影响民营企业创业路径。但当主流学术界理所当然地强调市场化改革、企业家精神和民营企业创业之间的因果关系时,却几乎完全忽略了动态变化的工业体系无形中发挥的结构性影响。

2.重新认识企业家:作为行动者变量的“嵌入式创业者”

当然,工业体系这一隐形结构的客观存在并不能否定创业行动者的自主性和创造性。无论面对何种经济—社会情境或政策—制度安排,有进取心的企业(家)不会把外部情境提供的客观限制和机会视为给定不变的,而是将其视为能够通过主观行动重塑和改变的对象(Penrose,2009;Alvarez et al.,2013)。创业行动者在响应激励和利用机会的方式上也会表现出明显差异。这又取决于他们掌握的社会关系、资源条件和能力基础。

借鉴经济社会学中经典的“嵌入”概念(Granovetter,1985),本文将在创业过程中同时受到工业体系约束和赋能的民营企业(家)定义为“嵌入式创业者”。不过,区别于社会网络和制度研究路征所关注的对创业者嵌入周边社会关系和制度结构的议题(Mckeever et al.,2015;边燕杰、张磊,2006),本文关注的是民营创业者如何嵌入到具体的资本/技术密集型工业部门之中。而各种社会网络关系和制度结构则构成民营创业者嵌入工业体系的多样化中介或途径。所以,“嵌入式创业者”是指通过嵌入到已经存在的工业体系的特定部门,从而发现、利用和创造创业所需的市场机会和技术资源的经济行动者。他们的创业活动共同构成了多样化的“嵌入式创业”现象,即来源背景不同和初始起点各异的经济行动者(如农民、官员、知识分子、国企员工和市井商贩),在市场化条件下通过不同的社会途径(正式或非正式)和组织方式(个体、家庭或集体企业),有意或无意地“嵌入”到工业体系特定部门中发现市场机会、利用技术资源和建构组织能力,最终完成企业创建的过程。

由此,改革开放后民营创业者不是随心所欲地发挥企业家精神和创业才能,而是在工业体系的制约和赋能下发挥“嵌入式能动性”(Garud et al.,2007)。民营企业家的嵌入式创业活动表现出独特的结构性特征:一方面,先前存在什么类型的工业活动,就大概率会出现对应类型的新企业家和工业生产活动。而原有工业体系已经积累形成的最高技术水平决定了创业者初期可能达到的最高水平。另一方面,那些越有条件较早、较深入地利用工业体系提供的资源和机会,以及越主动地构建现代化管理和内部研发体系的民营企业,越能够较为快速地在特定资本/技术密集型工业中成功创业。

同时,由于不存在知识产权限制,不同出身背景的创业者都获得了低成本和大规模嵌入工业体系利用技术知识和信息的可能性。无论创业者面对的起步条件(包括技术水平和政策环境)有多么不利,一旦他们所选择的创业活动对技术、市场和资金等有较高要求时,都可能通过各种正式或非正式社会途径与工业体系中的国有企业、科研机构或高等教育单位建立深度联系。哪怕是当时农村中最容易被人“瞧不起”的农民,也有机会超越正式制度、官方政策和本地资源禀赋所限定的“正常”工业活动范围,进入资本/技术密集度更高的工业部门。这其实是工业技术、设备、人才和市场信息以隐蔽甚至廉价的形式在国有和民营部门之间进行的大规模转移和扩散。而且,这种工业联系不仅存在于同城市和同省份的群体之间,还发生在遥远省份和不同背景的陌生群体之间(费孝通,1985;高斯,1996)。比如,因为与宝鸡军工材料企业的关系,没有任何工业基础的浙江横店镇建立了全国最大的磁性材料企业。对于个体或组织而言,这似乎是“英雄式”企业家们白手起家创造出来的(倪志伟、欧索菲,2016),但其实都无法脱离工业体系已有的资源和需求基础。

3.小结

综上所述,本文提出“工业体系和嵌入式创业者互动”命题。因为民营创业者有机会嵌入到国有工业体系利用已经存在的资源和机会条件,所以能够通过多样化的途径超越“政策/制度不确定性”和“资源禀赋限制”,不仅正常地进入到服装、玩具、贸易等劳动密集型工业,还“反常”地在钢铁、机械、石化、装备、材料等资本/技术密集程度较高的工业中涌现。而伴随着多样化的嵌入式创业活动,原有的计划工业体系也在市场化转型过程中得到改造、升级和扩张。

三、研究方法和经验证据

本文研究“为什么”和“怎么样”的问题,所以历史归纳和多案例分析相结合的定性方法更加合适。第二节已从理论和历史逻辑上初步论证“工业体系和嵌入式创业者互动”命题的可能性和合理性。接下来,本文将在回顾不同工业门类和区域的民营制造业企业创业的历史过程中,集中展示由宏观工业史和微观企业案例群组成的经验证据。这些一手和二手证据来自两部分企业样本,主要是在历史归纳、案例剖析和访谈编码基础上形成的文本型数据,而非严格度量的定量数据。具体说明如下:

第一,一手数据来自从2015年到2019年对30多家资本/技术制造业企业进行深度访谈所获得的超过60多万字访谈记录。这包括青岛软控(橡胶机械)、通泽重工(冶金装备)、中控集团(自动化设备)、风云实业(集成电路)、天马集团(精密轴承)等。受访企业分布地区既涵盖了民营企业发达的浙江、广东和江苏等地,也涵盖了国有工业基础较好的辽宁、山东和河南等地。

第二,二手数据系根据《国民经济行业分类》中的制造业分类标准,对不同历史时期出现的300多家民营制造业企业进行资料整理所得。二手数据内容包括高管和核心技术人员职业经历、企业核心技术和前期市场订单来源、创业过程关键事件,等等。数据来源于纸质和电子文献,如工业年鉴、企业史著作、权威新闻报道和公司官网信息等。本文遵循数据来源的三角验证原则(Yin & Thousand,2009),同时强调样本的代表性。本文根据民营企业500强名单分析了200多家最大民营制造业企业的创业历史;同时,本文没有忽略被营业收入百强和千强名单排除在外、属于细分市场的代表性企业。中小民营企业的创业证据有助于更全面地检验本文命题。

四、嵌入式创业和民营制造业企业的四种起源类型

基于宏观工业历史和微观企业案例群的经验证据,本文识别出从20世纪70年代末到21世纪初先后出现的四种最具代表性的“嵌入式创业”类型。以1992年“南方谈话”为模糊分界线,上述嵌入式创业活动被分为“两个批次”和“四种类型”。第一批出现在20世纪70年代末至90年代初,包括1984年前后农村农民创建的乡镇企业和城市科技人员创建的民办科技企业两种类型。第二批出现在20世纪90年代初至21世纪初,包括1992年前后体制内“下海”产生的下海型企业和1995年前后国企“抓大放小”政策产生的改制型企业两种类型。

(一)类型一:农民企业家和乡镇企业

改革开放过程中,最具中国特色的经济现象是乡镇企业的涌现。1987年,乡镇企业“已进入到中国所有的工业行业……在电子和各种耐用消费品,甚至某些复杂的工业部门中的重要性日益上升”(Byrd & Lin,1990)。到20世纪90年代末,乡镇企业工业增加值占到全国50%(张毅、张颂颂,2001)。

1.有组织地参与工业生产和竞争

农民虽然长期被制度性地限制在农村地区,但中央政府认为农民的最终出路是农村和地方工业化。在兴办社队工业、建设农田设施和推动农业机械化等过程中,农村干部和农民完成了最基本的组织管理和工业生产训练。改革开放后,基层政权及其支持下兴办的集体企业构成了农民成功参与工业市场竞争的组织中介和后盾(潘维,2006)。得益于集体企业的示范,“工业致富”方式逐渐在农民群体中被模仿和学习。江浙一带的个体、家庭或合伙企业也遍地开花(史晋川等,2004)。农民不再是单打独斗的个体。他们要么成为集体企业的员工,要么是依托工业集群获取市场和技术资源的小企业主(蔡莹莹,2012)。

2.构建与国有工业部门的市场和技术关系网络

围绕基层政权和乡镇企业组织起来的农民,几乎都面对着“无技术、无资金、无订单、无材料”的“四无”困境。那么他们是如何“无中生有”的呢?

(1)“商品短缺”现象和先天存在的市场机会。乡镇企业最初进入的是原本由国有部门之间相互供需关系组成的、正在逐步市场化的工业体系。所以,农民面对的市场机会已经部分先天地存在,只是需要一个被识别、利用和开发的过程。他们发现不同工业部门中都存在着因为商品短缺形成的巨大商机。这不仅包括普通生活消费品的需求,更重要的是复杂工业设备、材料和零部件需求。持续到20世纪90年代的短缺现象本来被视为社会主义计划经济的本质缺陷(科尔内,1986),但在改革开放中却意外成了有利于民营创业者进入市场的独特条件。

当然,即使短缺现象普遍存在,能够导致创业的市场信息还是需要被主动发现和利用。所以,供销员成了乡镇企业创业初期十分重要的群体,他们在推销过程中传播了市场需求、人才信息、技术资源和合作机会。庞大的供销员群体构成了连接农村乡镇企业和城市工业部门的“毛细血管”。当时供销员“跑业务”最普遍的方式是带着样品介绍册子,分头奔赴各个城市进行上门推销。每到一个城市,供销员们便通过各种渠道找到当地主要的国有工厂、供销社或科研院所推销产品,然后又经国有部门介绍找到更加隐蔽的客户。总之,农民快速摸清了工业体系的基本布局和供需状态,逐步确定了拳头产品和核心技术。乡镇企业虽然从未创造当时中国不存在的市场或产品,却利用低成本、高效率的生产组织方式和反应灵活的销售系统快速占领了国内市场。

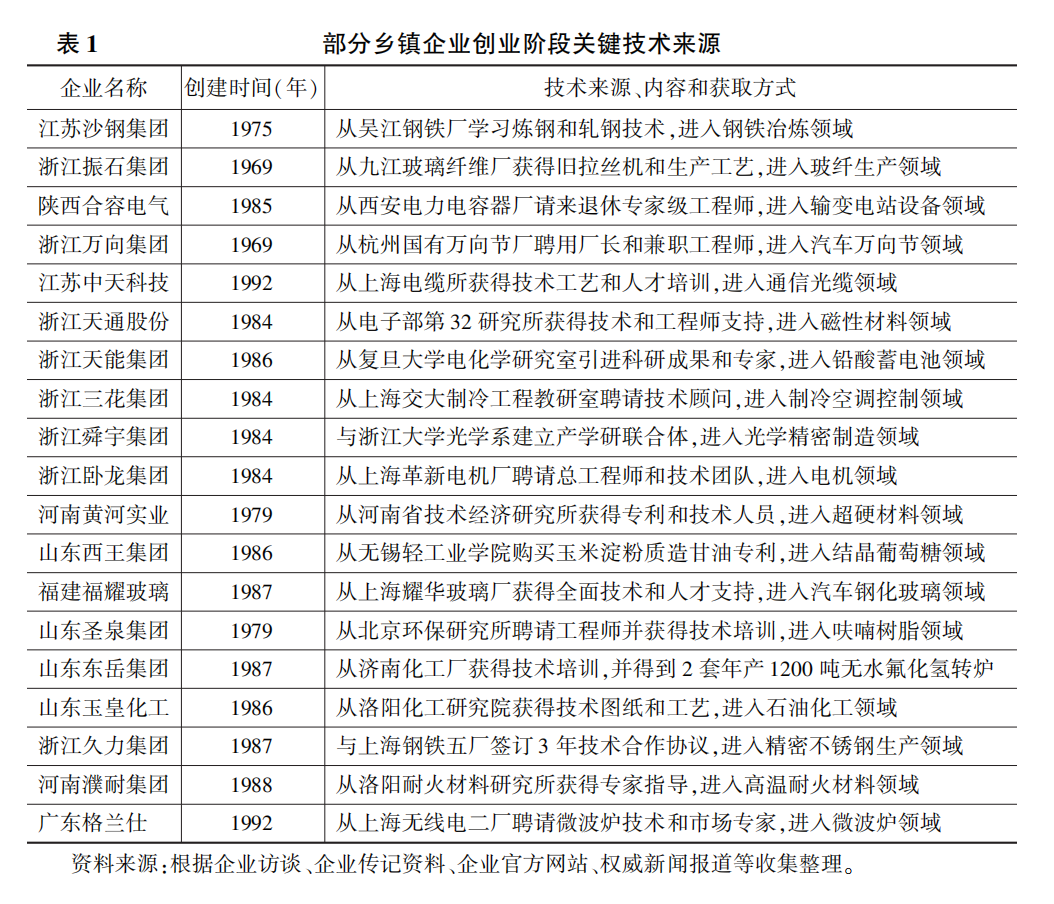

(2)工业技术和人才的扩散。比起市场需求,工业人才、技术和设备是更具挑战的问题。不过,这些来自穷乡僻壤的农民企业家不约而同地把目光瞄准了城市里国有(集体)企业、大学和科研院所的技术、设备和人才资源(表1)。所以,乡镇企业家们普遍采取“借鸡生蛋、借船出海、借梯登高和借脑生财”的办法。

乡镇企业们虽然从事的是现代工业活动,但在技术获得和学习方面却高度依赖非正式的地缘、亲缘等传统社会关系(费孝通,1985;朱云云、姚富坤,2010)。20世纪80年代初,江苏吴江七都镇桥下村村长沈归英因为偶然的机会了解到一位重要的吴江老乡——当时担任上海电缆厂厂长的沈康。1984年桥下村邀请沈康支持家乡办厂。七都镇建成了第一家高科技企业吴江特种电缆厂(陆远、王志萍,2019:44-45)。周边村庄也相继仿效,从上海、成都、武汉等通信工业发达地区找寻技术支援。比如顾云奎创建的吴江电线二厂(永鼎集团前身)和邮电部成都电缆厂合作,崔根良创建的七都通信电缆厂(亨通集团前身)和武汉邮电科学院合资联营(柯江,2012;邹雷,2012)。七都镇后来发展为“中国光电缆之都”。

如果是直系亲属作为中间牵线人,那么就更容易接触到国有部门的核心员工甚至高层领导。1979年,东阳市横店镇大队书记徐文荣通过镇里的春节恳谈会认识了隔壁大队书记的女婿李国宁,进而联系到陕西宝鸡四机部直属4390厂的总工程师池玉清,最终在高科技磁性材料产品的人才、设备、工艺和订单等方面获得持续支持(徐文荣、孙是炎,2011)。

并不是所有农民都能直接与国有部门搭上关系。但这没有阻挡农民企业家“求知”和“求才”的热情。有些人只是打听到某个国有单位或专家,就带上土产品去拜访。而国企的技术专家经常拗不过那些三顾茅庐甚至死缠烂打的陌生农民。1984年,温州求精开关厂(正泰集团前身)的创始人南存辉,得知王中江等三位老工程师刚从上海人民电器厂退休,他们前后三次坐船24小时远赴上海邀请他们支援。1986年,在王中江的建议下,求精开关厂率先在民营企业中建立第一家热继电器检测室,并迅速从温州遍地的家庭作坊中崛起。

农民企业家不仅利用非正式社会关系,还依靠基层政府的正式行政关系和官方信用来联络国有部门。乡镇企业如果有地方政府提供的单位介绍信或行政协调,就会特别快速地与国有部门建立联系,甚至解决技术、资金和订单问题。1987年,浙江湖州市镇西乡工业公司经理周志江通过市政府官员认识了上钢五厂的领导,决定成立湖州金属型材厂(久力集团前身),进入技术和投资要求很高的不锈钢管工业。凭借政府背书,周志江从上海电子材料厂和湖州建设银行借贷145万元,并与上钢五厂签订了3年合作协议,后者派出4名工程师提供生产指导(徐建新,2017)。这家企业后来成为中国不锈钢管龙头企业。

(3)独特的“星期天工程师”群体。“星期天工程师”是指平时在国有单位工作、周末前往乡镇企业兼职做技术顾问的群体。他们最早出现在20世纪70年代末和80年代初的上海、武汉等地。当时乡镇企业缺技术人才,于是想出了周末聘请国有技术人员的方法。为此,乡镇企业提供了数倍于国有单位工资的咨询费,还建立了专家楼(柯江,2012)。

20世纪80年代初,上海就曾出现十分有趣的现象:每周六下班后,在上海的长途汽车站、火车站和码头,上海各个工厂、科研院所和大专院校的大量专业人员成群地赶往昆山、苏州等上海周边地区,有偿帮助乡镇企业解决生产和管理问题。到第二天下午,他们匆匆赶回上海。比如浙江卧龙集团在1984年创立后,就把原上海革新电机厂总工程师陈磐华等高级专家请来指导生产和管理。广东省科委1987年的调查显示,科研院所中约有8%~10%的科技人员从事兼职活动。1988年最顶峰的时候,上海有多达两万余人的星期天工程师,还出现了针对苏南和浙北的工程师协会。有些地方甚至出现了“夜间工程师”。在“中国轴承工业发源地”大连瓦房店地区,瓦房店轴承集团的老技术人员回忆道:

原来很多的民营小企业老板就是瓦轴的退休职工或辞职的。有的企业甚至把我们的操作师都请过去了。就说帮帮忙呗。我们工人晚上过去一看,这不就是白天加工的产品吗?然后跟对方说,你这设备是买对了,但加工方法不对啊,应该这么干。所以,这地方都是熟人,很容易就知道了。后来就流传着“只要瓦轴有的技术,周边企业就都有了”的说法。(访谈20180801MW)

3.星火计划和横向联营政策

当乡镇企业自发利用工业资源时,中央政府也意识到了它们的经济潜力,主动将工业资源开放给农民。这强化了乡镇企业嵌入工业体系的广度和深度。

1985年,党中央和国务院决定实施《中国依靠科学技术促进农村经济发展的计划》,即星火计划。星火计划是由地方中小企业根据需求联合国有企业和科研院所共建星火技术密集区和星火龙头企业。以乡镇企业发达的浙江省为例,到1989年底,浙江省各基层县乡仅从北京和上海就吸引3120多位科技人员。在1057个重要项目中,有993个项目与航空航天部、上海交大、上海轴承所等科研院所直接挂钩。这其中有31个项目发展成为特色工业集群(张咸益、高筱苏,1990:53-54)。星火计划对改变浙江家庭工业“小米加步枪”式的技术和产品格局起到了关键作用。翻阅各级政府的星火计划汇编资料,会发现很多民营企业都曾得到星火计划支持(中国星火计划大全编委会,1996:725)。

1986年,横向联营政策开始广泛实施,原本旨在改变各地区和各国有部门相互分割的局面,但却无意中为努力寻找技术和市场支持的乡镇企业提供了机遇。它们积极寻求与国有部门的跨所有制和跨区域联营机会,包括设立分厂、厂社联营、产学研联合体和星火联合体等形式(张毅、张颂颂,2001)。哪些地区的乡镇企业“傍上”国有部门的时间越早,就越可能占据技术和市场优势。20世纪80年代江苏吴江的光电缆和化纤等支柱工业都是和上海、西安、辽宁等地的国企联营建立的。比如1989年盛泽乡政府和国内最大的辽宁化纤厂成立了辽吴化纤厂,盛虹、恒力等民营企业也随之崛起。如今这些企业都已成为世界化纤巨头。

(二)类型二:科技实业家和民办科技企业

在农民自发创办乡镇企业和参与工业市场的同时,另外一股创业洪流也在城市国有科研部门涌现。正如农村产生农民企业家和乡镇企业,城市科研部门也孵化出了科技实业家和民办科技企业。前者出人意料地解决了困扰中央的农村改革发展问题,后者则试图摸索出科研成果转化的新路子。

这首先出现在20世纪80年代初的北京中关村地区。1983年,中科院计算中心工程师万润企和中国航空材料研究中心研究室副主任段永基等创办了四通新兴产业开发公司。1984年中科院计算所王树和、柳传志等创办了中科院计算所新技术发展公司(联想集团前身)。1984年机械工业部王小兰和中国机械工程学会彭伟民创办了中国机械工程学会工业技术咨询服务公司(时代集团前身)。到1989年,北京民办科技企业数量已增长到2034家,总收入达到18亿元,占全国23.3%(彭树堂,2017)。

1985年《关于科技体制改革的决定》和1987年《进一步推动科技体制改革的若干规定》陆续颁布后,上海、武汉等城市也出现创办民营科技企业的热潮。1985年,上海发电设备成套设计研究所的自控系统专家李培植带领“汽轮机数字式电液控制系统”项目原班人马成立“新华电站控制工程有限公司”(新华控制集团前身)。1986年,武汉工程科技研究院激光设计工程师孙文带领同事创办武汉楚天光电子公司(楚天激光集团前身)。1988年,青岛科技大学实验室管理科的袁仲雪领导建立“青岛高等学校技术装备总部”(软控集团前身)。

当时民办科技企业基本上不是政府直接投资的结果。很多创业者最初都是缺少资金、市场和场地的“编外”群体,却快速完成了国家多年没有完成的目标。民办科技企业打破了主导中国科研体制的“官办”模式——国家投资兴办和官员经营,在“不要国家拨款、不要国家编制,自愿组合、自筹资金、自主经营和自负盈亏”原则下,创造出独立面向市场的民办科技实体。

与主要从事传统制造业活动的乡镇企业相比,民办科技企业不用费心地去国有部门“求”技术和“挖”人才,因为它们自身就掌握着电子信息、精密设备和先进材料等科技知识。这些知识正是当时工业体系现代化所需要的。比如联想、四通等企业进入到信息、通信和新材料等领域,其中联想集团首次开发出具有联想功能的汉字显示扩展卡,迅速占领民用计算机市场。还有企业服务于传统工业升级。比如北京东升工业炉总公司依托航天部院所的无氧化热处理技术,开发出精密铜带光亮退火强循环罩式炉。这款产品被鞍山冷轧厂、包钢带钢厂和宝钢集团等龙头企业采用。当然,科研院所的研究成果多处于实验室或样品阶段。创业者必须为这些专业技术知识找到应用领域。这正是民办科技企业相较于官办科研单位的优势所在。

和依附于基层行政单位的乡镇企业一样,很多民办科技企业最初也挂靠在科研院所或政府部门中。其中,实质上的“无主管集体科技企业”是20世纪90年代初期以前民办科技企业的重要组织形式(彭树堂,2017:47)。无主管集体科技企业只是名义上属于集体,实际上拥有很大自主性和灵活性。这其实是当时经济政策和意识形态尚未放开时的阶段性产物,但却是当时的最优选择。不过,这意味着民办科技企业需要在特定阶段,从产权归属和人事关系上与原有组织进行进一步的分离。最终完成分离的企业就彻底转变为现在的民营企业形态,如联想集团和青岛软控等。不过,无论是乡镇企业去“求”技术还是民办科技企业去“转化”技术,这些技术很大程度上都离不开前三十年工业体系的积累。中关村高度密集的人才和知识资源并不是科技实业家在20世纪80年代忽然凭空创造的,而是中国前三十年科学研究和高等教育的累积性结果。

(三)类型三:“92派”企业家和下海型企业

1.“92派”中被忽略的工业企业家群体

1992年“南方谈话”和党的十四大以后,中国开始出现第二波创业高潮。“92派”企业家原指在“南方谈话”前后出现的第二批民营企业家。代表人物包括泰康人寿的陈东升和中国诚信证券的毛振华等。不过,这些从机关单位出来的企业家大多进入金融、地产等非工业领域。其实同一时期还有大批从国有工厂、科研院所等“下海”的体制内管理和技术人员。所以,要理解92派企业(家),就必须要理解那些被忽略的“下海型”民营工业企业(家)。

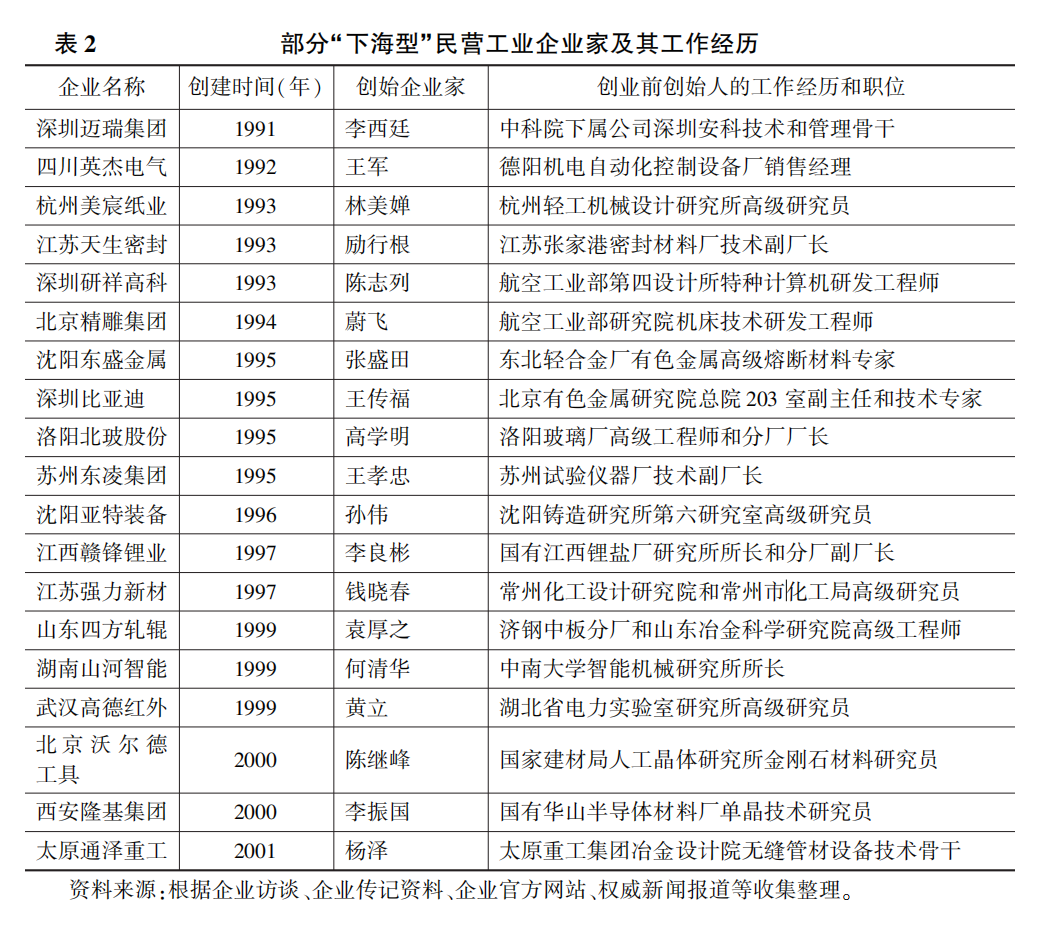

从时间上来看,92派的下海创业现象可以追溯到20世纪80年代后期,一直持续到21世纪初。区别于乡镇企业和民办科技企业,92派企业展示了独特的创业或起源路径。第一,80年代的创业者更多依附于集体或国有部门,本人可能依旧保留着体制内身份。而92派则具有完全自主性的派生型或衍生型创业群体。他们以独立的现代企业组织为基础,从一开始就专注于市场竞争。第二,乡镇企业家多是工业“门外汉”,在一段时间内都忙于填补市场短缺和优化国有企业的成熟产品。92派企业并不需要进行特别艰难的摸索和学习,因为他们几乎从一开始就掌握着研制商业化产品的显性和隐性技术知识,以及销售所需的市场渠道和客户关系。而且,他们从一开始就能够进入到需要长期技术累积的设备、材料和核心部件等中高端工业。第三,乡镇企业以工业“脱贫致富”为主要目的,属于生存驱动型创业。而92派中的很多企业家则超越了简单的致富和生存逻辑。他们怀揣着对自己专业知识的信念和对工业理想的坚持,甚至是对“产业报国”和“打破垄断”的追求。但他们的想法和抱负被国有体制所限制,难以转变为现实。所以,对事业心有不甘或对现状不满的群体选择了以创业方式来继续自己的事业。正如冶金装备企业太原通泽重工的创始人所说:

重厂(太原重工集团)培养了我,对我不薄。我的专业是冶金设备。当时在宝钢看完进口连轧设备后,我就下定决心要干这个。那时候不敢想象我们能画出来,但是待的时间长了就觉得我也能,因为德国人也经常出错……不过我的提议在厂里党政联席会上被否决了。所以我就出来干了。按道理来说,我们做的事情应该是央企来做的。(访谈20190703YZ)

2.国有部门“孵化”和“衍生”的新创企业

92派工业企业家最显著的特征在于他们是从国有企业和科研院所孵化和衍生出来的,所以他们的职业经历和出身背景决定了创业方向、产品类型、目标市场和技术水平。这些创业者都接受过高等教育和国企工作历练,很多还是成长于计划经济并经历过20世纪80年代市场竞争洗礼的企业高管和技术专家,包括厂长、总工程师、销售经理、技术负责人和研发工程师等(见表2)。

这些经验丰富的创业人员携带了当时国内较为成熟甚至最为前沿的工业技术知识和市场信息,因而很轻易就在对应资本/技术密集型工业中发现创业机会。他们的创业方向覆盖了当时已经存在的大部分中高端工业部门,尤其是在机械装备、核心零部件、关键材料、自动化控制和信息通信等关键领域。比如分布式控制系统(Distributed Control Systems)就是流程工业和城市基础设施的“中枢神经”。20世纪90年代中期以前,美国霍尼韦尔和日本横河等跨国企业几乎垄断了整个市场。政府部门曾经投入上亿元支持国内研究机构进行研发,但都以失败告终。1993年,国家电子部第六研究所、浙大工业自动化国家工程研究中心和南京大学热动工程仪表室的专家团队几乎同时下海,分别创建北京和利时、浙大中控和南京科远。这三家民营高科技企业竟然几年内就开始在电力、交通和石化等市场打破垄断。尤其是由浙大教授褚健创建的浙江中控集团在石油化工领域逐步取代霍尼韦尔,并在20世纪90年代中期就与国外几乎同时进入第四代工业自动化系统领域。

除了在国企积累的基础上加速追赶世界先进技术水平,部分下海型企业一进入市场就参与到世界最前沿领域的竞争,甚至填补了“国际空白”。这包括大型筑养路机械装备工业中的陕西达刚路机、电力保护和自动化工业的北京四方继保、输变电橡胶密封和电力外绝缘工业中的江苏神马电力、红外热像系统及光电系统工业的武汉高德红外等。江苏神马电力是典型代表。神马电力创始人马斌从1988年开始在国有无锡第四橡胶厂工作了八年。他在工作期间发现电站设备渗漏油是行业“老大难”问题,当时全国1000多家企业都解决不了。马斌判断渗漏油现象主要源于密封件质量和密封结构问题,而密封件材料是关键。1996年,马斌为解决这个问题辞职创业。通过找到核工业部重庆某化工总厂材料专家张小容组建研发团队,神马电力历经两年1000多次试验,终于研制出“点滴不漏”的新型变压器密封件,解决了连西门子都没能有效解决的国际行业难题。结果,各大国有变电设备厂家几乎都成了神马电力的客户。

在位国企和新创民企的上述关系还进一步表现为民营企业在地理分布和联系上的独特性。首先,“下海型”民营企业经常产生在邻近国有企业的地区,甚至出现围绕老牌国企产生的集群。苏州阀门集群基本都是由中核工业集团苏州阀门厂出来的管理和技术人员创建的,包括纽威阀门、道森阀门、思达德阀门等。佛山则存在一个被称为“佛陶系”的陶瓷企业家群体。作为中国陶瓷工业“黄埔军校”的国有佛陶集团虽然在市场中被淘汰了,但它直接和间接衍生出近300家民营企业(鲍杰军,2008)。其中科达机电和恒力泰成为世界顶尖的陶瓷机械设备企业。其次,跨区域技术人才流动在内地省份和沿海省份之间大规模发生。很多在20世纪90年代前后创建于东部沿海的民营企业其实都能与国家在“156项工程”或“三线建设”中建立的老国企找到技术和组织联系。比如昆山华辰重机的创业团队源于1950年建立的无锡机床厂,厦门宏发电声的创业团队源于1958年建立的南京无线电厂,山东天瑞重工的创业团队源于1966年建立的天水风动工具厂。所以,尽管这些老国企在市场化竞争中衰落了,但其培养的骨干人员却在东部沿海以新的组织形式继承和发展了原有的资源和能力。

(四)类型四:二次创业和特殊的改制型企业

与“下海型”企业同时期或稍后出现的是由国企改制而来的民营企业。这是20世纪90年代中后期到21世纪初的政策产物,构成四类民营制造业企业中最特殊的一类。比起首次创业的企业,“改制型”民营企业是在继承原国有企业的技术、产品、组织、市场关系和销售渠道等基础上进行了“二次创业”。

从时间上来看,这类企业大部分是在计划经济时期的两次地方工业化过程中由中央政府、地方政府或以央地共建的形式创立的。比如始建于“大跃进”时期的鹰游纺机和浙江永兴特钢,以及始建于“三线”时期的宇通客车、潮州三环和四川空分等。其中相当一部分企业还是国家定点生产厂家,在技术和品牌方面处于国内领导地位。如长春三鼎变压器源于1952年建厂的长春变压器厂,是国家机械工业部定点电炉变压器设备配套企业;特变电工沈变源于1938年建厂的沈阳变压器厂,是中国特高压输变电技术实力最强的企业;北摩高科源于1958年建厂的北京摩擦材料厂,在很长一段时间内都是中国最大的摩擦材料生产企业。

由于这些企业都是计划经济时期政府规划投资建设的,所以它们的产品类型、地域分布和客户群体是按照当年“区域工业自成体系”和“专业分工配套”的原则来确定的。和“下海型”企业类似,它们比较了解自身所在工业体系的位置,包括竞争对手的水平、市场趋势的变化和客户群体的分布等。这种长期积累的工业经验在很大程度上决定了“改制型”民营工业企业会沿着之前熟悉的市场和技术路径继续嵌入到工业体系的原有经济部门中参与竞争。

比如,浙江浦森新材料集团是1976年成立的浙江德清县第一耐火材料厂。20世纪90年代中后期这家县办厂子面临破产。1998年,时任销售科长的夏森权和其他几位股东凑了400多万元收购了这家工厂。在夏森权的领导下,原有企业留下来的100多位士气低落的员工重新拧成一股绳。当时浦森主营的船用耐材产品的市场需求大跌。夏森权通过多方渠道了解到,当时的海军舰船将以无机材料取代之前的易燃有机材料。他立即组织技术人员,用不到三个月时间研制出新一代新型无机材料——矿物棉防火绝热板PS-2。凭借着新技术产品,浦森从破产边缘迅速成为国内外船舰保温和绝缘材料生产的领头羊。

事实上,很多陷入困境的国有企业虽然在财务指标上处于破产状态,但是拥有的骨干人才、机器设备、营销网络、技术专利、品牌等有形和无形资产却在新创民营企业中得到了利用。因此,这些改制的企业在解决管理、资金、技术和市场等问题后,迅速重新崛起。所以,改制型企业经历的是产品(技术)、组织和思想层面上的“二次创业”过程。而“二次创业”成功与否的关键依然是能否通过发展出足够的技术能力,重新嵌入到相应的工业市场去参与竞争。

五、结论与讨论

基于“能力—机会联结”框架和中国工业/企业史证据,本文找回“工业体系”这一具有中国特色的学术概念和历史现象,提出了从“嵌入式创业”视角来解释民营企业创业独特性的观点。本文认为,动态演变的工业体系塑造了市场激励的内容和企业家精神/才能发挥作用的方式及潜力,很大程度上决定了民营企业(家)创业过程中所面对的机会类型和可被利用的资源基础。因此,改革开放最初二十多年内,中国的民营创业者可以依托工业体系内生的需求和资源基础,从一开始就在资本/技术密集型工业创业,而不像其他后发国家的企业一样几乎完全依赖于低成本劳动力和国际贸易,长期陷入在劳动密集型工业中。

本文结论挑战了经济学的主流解释,补充并拓展了经济社会学和管理学的创业研究。主流经济学过于重视制度、政策、禀赋等外部因素的激励和约束作用,却把民营创业的具体内容和过程“黑箱化”了。基于比较优势理论的解释甚至还与历史事实相矛盾。而对经济社会学和管理学创业研究的整合则有助于从宏观社会结构、微观组织及个体企业家的互动过程去分析民营企业创业内容和路径。这弥补了管理学创业研究专注企业组织内部和企业家个体、忽略政治选择和历史结构影响的不足。同时,本文继承了经济社会学对创业关系和网络研究的视角,进一步识别出工业体系这一经济社会学尚未关注的关键结构性变量,从而更加完整地打开了民营制造业的创业“黑箱”。

本文虽然强调工业体系的关键作用,但并不否认企业家精神、市场激励、产权制度、资源禀赋、技术引进、国际贸易等因素在民营创业过程中产生的实质影响。这些条件的出现也会带来企业家和新创企业的涌现,但不必然生成本文所识别出的民营企业那样独特的创业活动类型、技术起点和演化路径。因此,只有将富有企业家精神的民营创业活动置于与工业体系的多样化和动态互动关系框架中,才能够解释其独特性。否则,民营创业者无论如何发挥主观能动性和企业家精神,或动用社会关系网络进行资源拼凑和建构,都难以超越资源禀赋和制度/政策条件的限制,快速进入到资本/技术密集型工业。

本文的分析框架和结论还有助于理解中国经济转型及发展奇迹。主流学术界流行着一种“断裂视角”。这一视角倾向于否定前三十年的大部分实践,转而从改革开放之后的实践中去寻找解释中国发展独特性的关键变量。本文发现,中国经济转型过程中存在“能力继承”和“制度变迁”双重活动。主流学术界聚焦于制度变迁,试图解释中国平稳完成剧烈的制度变迁的过程及效果,却忽略了同样重要但更隐蔽的能力继承问题。在多个国家都在进行制度变迁的背景下,中国改革开放四十多年的最大难点和成就是在剧烈制度变迁过程中同时完成了工业体系及其背后集体性工业能力的传承和升级。而民营企业在资本/技术密集型工业中的成功创业本质上就是成功实现能力继承和升级的过程及结果。

基于工业体系和能力继承视角,本文进一步提出理解苏联、东欧各国和中国改革发展成败的新观点。建构在新制度经济学上的“渐进—激进”分析思路是理解转型经济绩效差异的主导框架(Boon et al.,1998)。但“渐进—激进”二分法更多是从制度变迁速度和政策实施方式进行分析,没有充分重视隐藏在制度变迁背后的工业能力和市场需求问题。本文认为,决定中苏发展转型成败差异的主要不是制度转型和市场化改革的方法或速度,而是工业体系在计划经济和市场经济时期连续演化过程中形成的内在结构差异。苏联长期保持着由中央工业部委自上而下垂直管理的计划模式,而中国工业体系却从20世纪60年代初就开始进行自主化和分权化的演化过程,进而形成了相对地方化和分散化的工业结构。其中甚至还存在接近市场化的交易行为。这种很不完美的工业体系却为乡镇企业、民办科技企业、下海型企业和改制型企业开展“嵌入式创业”活动提供了有利的初始条件。新创企业虽然挤垮了很多国有企业,但也支撑了国有部门的改革与转型。正是这种不断从工业体系中内生出来的新型企业家和企业类型最终完成了对中国工业体系的改造和升级。虽然苏联和东欧国家的计划工业体系更为完整和先进,同时进行了比中国更彻底的市场化转型,但计划严密完美的工业体系中没能出现类似中国的嵌入式创业活动,因而无法对工业资源进行继承、转型和升级,最终走向技术能力和市场需求的全面衰退。

所以,如果忽略同样甚至更重要的能力继承和升级,仅仅从制度变迁及其产生的市场条件去解释包括民营企业创业独特性在内的中国经济现象时,那么可能会出现“遗漏”或“夸大”特定变量的问题。而一旦找回工业体系和能力继承视角,我们将能够重新理解中国转型和发展奇迹、中国模式和道路以及中国企业竞争力等重大理论问题。

最后,本文在分析框架和研究方法等方面还有改进空间。一方面,有必要对行动者和情境互动下的“能力—机会联结”框架进行更充分的理论分析,进而构建出更适合实证检验的逻辑命题。另一方面,后续研究可以采取计量方法和大样本数据来进一步检验本文中心命题。

(注释与参考文献从略,全文详见中国人民大学复印报刊资料《社会学》2022年第11期/《社会学研究》2022年第4期)