教育社会学

来自兄弟的“让渡”和母亲的“馈赠”:校外教育投入中的女孩占优现象与家庭偏好逻辑

摘要: 不同于传统社会“男孩优先”的家内资源分配模式,当代中国家庭的校外教育投入呈现出女孩占优的特征。本文聚焦于这一未被深入研究的经验事实,尝试探讨其关键影响机制,并从代际偏好模式演替的视角出发,提出“家庭性别偏好转变”与“父母偏好分异”两种解释性假设。通过对CEPS数据的分析发现,总体上,兄弟的存在并不会挤占女孩的教育资源,城市家庭甚至更偏向于增加女孩的校外教育投入;同时,与父亲相比,母亲受教育程度的提升对女孩教育资源的获得有显著促进作用。这一现象表明,在社会变迁过程中,女孩家庭效用替代性的增强和母亲家庭地位的提升推动了家庭性别偏好逻辑的转变。

关键词:校外教育 性别差异 家庭结构变迁 代际资源分配 性别偏好模式

男孩偏好普遍存在于父权制社会中(Choi and Hwang, 2020), 传统中国社会也不例外, 其最为直接的体现便是“重男轻女”的家庭观念与行为方式, 导致了大量女性的潜在“消失”(Sen, 1992), 两性在家庭资源和发展机会的获得上存在明显差异(Hannum, 2005;Malkin and Lamb, 1994;Qian, 2008)。新中国成立以来, 国家在各个领域不断推进“男女平等”的社会政策, 1婚后从夫居、父系宗族和父系财产继承等文化制度日益衰落(阎云翔, 2012, 2017), 中国社会性别差距不断缩小, 女性自主地位不断提升。尽管中国在性别平等领域进步明显, 但一个常被提及又极具争议的问题是:当下的中国家庭是否仍然存在“重男轻女”的观念?

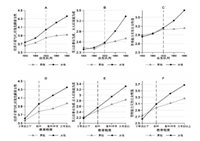

这一问题的答案并非显而易见, 甚至可以说情况复杂、观点各异, 在相关经验讨论中最为激烈的便是“出生性别-教育获得”悖论。一方面, 我国的出生性别比虽然在波动中出现下降的趋势, 但仍高于正常水平(见图 1A);另一方面, 在高等教育获得上, 性别差距基本得到弥合, 女性学生比例甚至高于男性(见图 1B)。对此, 部分研究认为, 女性在高等教育获得中的反转和占优现象可能是独生子女政策的实施(郑筱婷、陆小慧, 2017)、高等教育规模的扩张(张兆曙、陈奇, 2013)、非农就业的增加(张川川, 2015)等宏观政策和结构转型的非期然性后果。进一步的检验表明, 看似平等的教育获得背后依旧存在着较为明显的女孩歧视倾向(如叶华、吴晓刚, 2011;吴愈晓, 2012;郑筱婷、陆小慧, 2017)。当然, 这些解释各有合理之处, 但应该意识到, 高等教育机会的获得是个体生命历程长链条累积、多因素叠加的后果(Song, 2018)。无论是宏观层次上的结构性分析还是家庭层次上子女最终教育获得的事后检验, 既往研究大多缺少对家庭内部不同性别子女的日常教育投入差异这一基础问题的讨论(Liu, et al., 2020)。任何宏观趋势都不可能脱离微观社会基础而悬浮存在, 因此可以推测, 作为增加教育获得的一个重要方式, 家内教养形式和教育资源分配的性别偏好也可能发生了不同程度的转变。

图 1 性别差异状况的多维表现

带着这种猜测, 并对既往文献进行梳理后发现, 当下不少家庭的教养方式已非男孩优先、女孩次之的传统偏好逻辑。如20世纪末期, 有研究者在对武汉市独生子女家庭进行调查后发现, 父母对女孩的日常教育投入显著高于男孩(Tsui and Rich, 2002)。近年来, 不少调查结果同样表明, 在家庭校外教育投入中, 女孩与男孩相比不仅没有劣势, 反而存在不同程度的优势(如林晓珊, 2018;张月云, 2019;Liu, et al., 2020;Park and Lim, 2020)。为了进一步验证这种现象, 本文对“中国教育追踪调查(2013-2014)”(CEPS)的数据展开了初步分析, 结果表明, 无论是独生子女家庭还是多子女家庭, 也无论农村或城市, 家庭对女孩参加校外教育的支出均高于男孩(图 1C)。3这些经验事实有助于填补既往争论的空白, 但需要进一步解释的是, 如何理解这种不同于常识意义上“男孩占优”的反差现象?

遗憾的是, 只有个别研究者关注并解释了这一现象(Liu, et al., 2020), 大多数既往研究仅进行了简单的描述, 并未对其中可能隐含的性别偏好与家庭行动逻辑做更深入的检视。而有关市场化下“影子教育” 4的探讨, 主要着重于分析家庭教育卷入、教养方式差异、母职角色形塑、校外教育对学业表现的影响等方面(如黄超, 2018;金一虹, 2015;杨可, 2018;Zhang and Xie, 2016), 亦未明确区分不同性别子女在教育资源获得上的差异。但是这一现象悬置了一些经验和理论问题:第一, 如果中国家庭的性别观念依然以男孩偏好为主导, 为何女孩在校外教育投入中更加占优?第二, 校外教育资源投入作为提升子女学业表现和增进家庭未来收益的理性决策, 父母在其中的性别偏好特征呈现一致性还是异质性特征?结合学界关于性别偏好与代际资源分配的争论, 本文的核心研究问题为:女孩在校外教育中占优的现象何以可能, 其折射出的家庭偏好逻辑又是什么?对这一反差现象及其关联问题的探讨, 有助于拓宽性别偏好与家庭教育研究的经验视域, 对于理解中国的家庭结构变化和性别差距等议题也具有现实意义。

一、理论回顾:代际资源分配中的性别差异

在家庭内部, 无论是出于跨期互惠(intergenerational contract)(Greenhalgh, 1985)还是履行抚育义务的考虑, 父母主要通过下行式、不求即时回报的投入来满足未成年子女成长所需的诸多资源, 即所谓“恩往下流”。随着社会竞争日趋激烈, 作为增进人力资本的主要方式和实现向上社会流动的重要途径, 子女的教育越来越引起父母的重视, 学校之外的“影子教育”和“密集型”教养方式更是蔚然成风(德普克、齐利博蒂, 2019)。由于以往从性别差异视角考察校外教育投入的研究较少, 本文将这一议题置于更广阔的理论脉络中加以审视, 即在代际资源分配的理论背景中进行考察。虽然这些研究并不直接涉及校外教育资源的投入与分配问题, 但是可以为更好地理解本文的研究问题提供丰富的理论基础。总的来说, 根据核心解释逻辑和对家庭的不同理论“想象”方式, 既往研究主要可以分为两种不同的视角, 即文化家庭模式下的“文化制度论”和经济家庭模式下的“经济动机论”, 下文将对此展开论述。

(一) 文化制度论:性别偏好取向的结构环境约束

文化制度论是一种理解中国社会性别偏好现象的常见逻辑。这不仅是因为个体都生活在特定的社会文化与制度环境中, 更重要的是, 这些共享的观念和规范塑造了人们的行为和思维习惯, 进而在家庭行为模式上趋同。因此, “重男轻女”的资源分配模式在传统父权主义社会成为一种常态可以说是理所当然的。具体而言, 以儒家伦理为基石、父权制为核心的价值规范从生育文化、代际继承制度等方面形塑了家庭的性别偏好, 它进一步与日常的家庭行为相互交织与嵌入, 从而使这种资源分配模式更加根深蒂固。在此意义上, 传统中国的伦理便成为理解家庭关系和代际资源分配模式的关键所在, 并且可以从文化主义与制度主义这两种不同的路径来理解(郑丹丹、狄金华, 2017)。

一方面, 传统儒家文化强调“多子多福”“无后为大”等生育观念, 在差序格局的乡土文化中, 家中有儿子成为拓展家庭网络、确保家族繁衍昌盛的根本要素(陆方文等, 2017), 儿子往往也在祖先崇拜和宗教仪式中扮演着不可替代的作用(Ebenstein, 2014)。总的来说, 性别歧视的观念扎根于中国的生育文化中。就教育而言, 其目的也主要是将孩子培养成为符合规范的“接班人”, 因此教育内容会根据性别不同而明显有别(许烺光, 2001:176-183)。另一方面, 家庭继承制度是单系偏重的, 女孩被排除在家庭资源继承的体系之外。如费孝通(2011:296)所论述的, “因为继替是单系偏重的, 所以孩子在抚育上多少会因性别而受到差别的待遇。在我们这种父系社会中, 女孩子被认为是讨债鬼……女子在社会地位上低落, 无疑是导源于这种歧视的”。因此, 弥散而相对稳固的文化制度与家庭行为相互建构, 共同塑造了代际资源分配的男孩偏向。

从文化规范的意义出发来理解传统社会重男轻女的性别偏好现象自有其合理性, 但是完全以此来解释当下家庭的行为逻辑难免过于牵强。这既是因为在现代化进程中, 父权制规范及其赖以绵延的载体已经在很大程度上解体, 诸如竞争性价值规范的涌现与家庭结构的变化等社会情境也使其影响力大大降低。同时, 文化制度因素与经济因素之间有着密切的关系, 经济变化与文化制度的变化可能相互影响与强化(泽利泽, 2019:7)。在经济结构快速转变的背景下, 尽管文化价值的变迁相对迟滞, 但完全用它来阐释不同家庭的行为取向偏好仍有过度决定论的嫌疑。

(二) 经济动机论:效用最大化之下的家庭资源配置

经济动机论的解释路径源于中国家庭关系研究的“合作社模式”。这个具有广泛影响的理论视角将中国家庭视为由完全理性、重视利益最大化的主体所构成的经济合作单位, 家庭财产共有既是制约每个成员的力量, 也是家庭能够最大程度调动资源与把握外部机遇的根本保证(阎云翔, 2017:15-16)。虽然这一模式并未充分论述家庭资源分配中的性别差异问题, 但其核心逻辑同样遵循以效率为导向的资源分配方式。因此, 可以从资源稀释和同胞竞争的机制渠道来理解这一问题。

资源稀释说强调的是在既定家庭资源的约束下, 子代数量越多, 每一个孩子所能分得的“蛋糕”就会越少(Blake, 1981)。类似于平均数效应, 孩子的数量与素质之间存在替代关系, 子代数量的减少会提高后代的素质(Becker and Lewis, 1973)。资源稀释说在不同家庭的比较上更具有解释力, 但却无法充分说明为何男孩与女孩在家庭内部的资源获得上有所不同。同胞竞争说则认为, 家庭中孩子的数量、性别结构和出生顺序等因素共同决定了不同子女所能获得的家庭资源份额(郑磊, 2013;Conley and Glauber, 2006;Lu and Treiman, 2008)。从“成本-收益”出发, 男孩和女孩给家庭带来的经济收益不同, 因此两者存在竞争关系。对父母而言, “养老”作为一种资源代际转移的方式, 被视为最重要的长远目标之一(Greenhalgh, 1985)。“养儿才能防老”“女儿是替别人家养的”等说辞恰好反映了给予儿子更多资源是因为能够在将来获得更有保障的反哺。换言之, 与作为家庭临时成员的女儿相比, 儿子是家族姓氏、谱系和血统的继承人, 也承担着为父母养老送终的责任(蔡玉萍、彭铟旎, 2019:9)。不仅如此, 资源的代内转移也可视为在家庭总体收益考量下同胞竞争的结果。比如在“重男轻女”观念较为严重的地区, 部分家庭通过牺牲年长女儿的求学机会, 让她早日出嫁或外出打工为兄弟继续接受教育提供经济上的支持(Chu, et al., 2007)。因此, 这两种解释机制虽然各有侧重, 但并非孤立。家庭资源总量成为代际资源分配的约束条件, 家庭内的同胞特征和性别结构则成为代内竞争中子女获得资源份额的关键影响因素, 父母对收益和实现家庭效用最大化的考量则是这两种机制发挥作用的调节器。

本文难以穷尽以上两种视角的相关文献内容, 在粗略的梳理比较后, 本文认为, 它们对深化研究问题的理论意义可概括为“一得一失”。

所谓“一得”是指, 尽管不同范式在研究视角上存在较大差异, 对家庭的理论想象也不同, 但有一个隐而不彰的共同特征, 即家庭对不同性别子女的资源投入差异或多或少受到工具理性的影响。具体而言, 文化制度论视角下的家庭行为看似受文化规范和制度的约束而循规蹈矩, 实际上也潜藏着行为的变通性, 关于“子宫家庭”6的讨论便是如此。或者说, 在既定的文化制度环境下, 男孩偏向的家庭行为是为了迎合社会规范而做出的理性选择。经济动机论更无需赘言, 家庭效用的最大化正是父母行为选择的根本目标。如一些研究所强调的(郑丹丹、狄金华, 2017), 随着社会转型和家庭行为取向的深刻转变, “个体的工具理性越来越强地支配着家庭内部的代际互动, 从而令理性主义范式的解释力大大增强”。所以, 我们亦将延续和采用理性主义的范式来解释本文的研究问题。

而所谓“一失”则是指, 这两种模式都是在相对静态的总体性逻辑中展开的。随着中国家庭结构的剧烈变迁和现代化程度的不断提高, 构建代际资源分配模式的主要支点--子女数量、子女效用和父母相对地位--已经发生了不同程度的转变(下文将详述), 或者说家庭“偏好系”已经发生了位移, 由此表现出诸多混合性和异质性特征。首先, 父母主体的代际转换及子女对于家庭的效用发生了变化。对此, 既往文献主要在传统家庭或计划生育政策涉及的第一代人中展开分析, 但应该意识到, “计划生育第一代”已多为父母, 7在此期间, 无论是中国的经济社会结构还是文化与性别观念都发生了急剧的变化(Qian and Li, 2020), 儿子和女儿对于家庭的情感和经济效用也发生了转变(陆方文等, 2017;Xie and Zhu, 2009)。因此, 在代际资源分配的讨论中, 家庭“重男轻女”的性别偏好是否也发生了转变就需要进一步检验。其次, 在父母的相对地位发生变化后, 其偏好取向也会存在差异。既往研究往往将家庭或者父母视为一个整体, 父母的偏好被认为是同质的或可以通过“一元模型”(unitary model)加以解释, 但是一些研究发现, 父母相对地位的变化, 或是母亲家庭话语权的不同, 会对代际资源分配中的性别差异产生十分关键的影响(参见Qian, 2008)。可以预见的是, 随着女性劳动参与率、受教育水平的不断提升, “计划生育第一代”父母在家庭中的相对地位和偏好逻辑也可能呈现出更为鲜明的差异性, 进而影响不同性别子女的资源获得。因此, 下文将在一个扩展的代际资源分配模式中展开论述, 并围绕本文的研究问题建立解释性假设。

二、分析路径与研究假设

本文以校外教育投入作为切入点。各类与学校教育如影相随的校外辅导被形象地称为“影子教育”, 并在世界范围内以各种形式快速扩展(Bray, 2013;Park, et al., 2016), 中国家庭同样也是校外教育的积极参与者, 其中的竞争愈发激烈。如果说校外教育参与的本质是家庭对子女的跨代投资, 那么回到中国家庭代际资源分配的模式和偏好逻辑来理解校外教育投入的性别差异及其关键影响机制, 或许是一个合理的路径。

(一) 家庭结构变迁、偏好系位移与代际资源分配模式演替

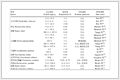

毫无疑问, 家庭的教育投入是代际资源分配的重要内容, 而代际资源分配模式在很大程度上受家庭结构的约束。近几十年来, 随着计划生育政策的实施和现代化进程的不断推进, 中国的家庭结构发生了剧烈变化, 其中以家庭规模结构和家庭关系结构的变化最为显著。作为家庭成员的关系、生活方式和家庭功能的直接体现, 中国家庭的规模结构越来越小型化、扁平化, 家庭平均代际数目迅速减少(王跃生, 2013;周长洪, 2013), 中国家庭的关系结构从传统家庭主义转变为新家庭主义。8这些转变的直接后果就是形塑代际资源分配模式的三个重要支点--子女数量、子女效用和父母相对地位--发生了不同程度的变化(如图 2A), 这使得家庭代际资源分配的“偏好系”发生了位移, 分配模式也从“男孩偏好型”向“混合偏好型”转变。

图 2 代际资源分配模式的转变

在传统的男孩偏好模式中(如图 2B), 家庭内子女众多, 他们对于家庭的效用也十分不同:儿子被赋予了赡养父母和增加家庭经济社会资源的功能;女儿是原生家庭的“临时成员”(transitory member), 成婚后便成为夫家的人, 既没有原生家庭的财产继承权, 也没有供养父母的正式义务(Whyte and Xu, 2003;Xie and Zhu, 2009)。这种子女效用差异模式可以形象地表述为“嫁出去的女儿泼出去的水”。同时, 在父系权威的文化规范下, 女性被视为丈夫和儿子的附属, 她们并没有彰显和实现自身偏好的机会。因此, 在既定的资源条件约束下, 家庭的资源分配会优先考虑男孩的成长和发展需要。这种以依附、顺从、男女有别为特征的分配模式, 不仅构成了传统中国家庭运行的基础, 也成为子女文化人格塑造的关键影响因素。

如前所述, 在“混合偏好型”模式中(如图 2C), 家庭偏好系的三个支点都发生了转变。首先, 少子化是一个重要的变化, 大量家庭只有一个子女, 部分多子女家庭的规模也与传统家庭相去甚远, 这大大减少了家庭内性别歧视的机会。其次, 子女对于家庭的意义也与传统社会不同。女儿对家庭的作用越来越显现, 在给予父母情感慰藉、经济支持以及减少家庭养育成本等方面, 女儿甚至比儿子更为“经济划算”, “女儿是父母的小棉袄”“儿子是建设银行, 女儿是招商银行”等说法就是十分形象的证据。最后, 父母在家庭中的相对地位和两性关系也发生了明显的改变, “年轻一代的妇女对自己的生活有了更多的自主权, 而且在家庭生活转型的过程中扮演了决定性角色”(阎云翔, 2017:244)。面对这些转变, 如果将代际资源分配的性别差异视为多因素影响的函数关系, 那么在简化模式中, 当子女数量固定, 家庭的偏好逻辑就取决于子女效用和父母相对地位这两个因素。因此, 我们也将从这两个方面出发来解释本文的研究问题并分别建立。

(二) 子女效用差异与家庭性别偏好转变

无论是将子女视为家庭的“耐用消费品”还是“耐用生产品”, 代际资源分配的性别差异产生的关键原因是儿子和女儿对家庭的效用不同(贝克尔, 2005:161-185)。随着传统文化规范的式微和子女回报家庭方式的转变, “重男轻女”的家庭性别偏好亦将发生不同程度的变化, 这可以从生育性别偏好和养育子女成本收益的变化中找到证据。

一方面, 新中国成立后, 国家以多种方式直接参与和推动了家庭结构变革、两性权力关系转变和家庭私人生活转型(参见阎云翔, 2017);同时, 现代化和市场化进程在生产力与生产关系两条轴线上重塑了影响性别差异的社会结构。上述结构环境的变迁和家庭属性的演变推动了新的生育文化形成。不少调查表明, “儿女双全”已居于家庭生育意愿的首要位置(侯佳伟等, 2018;宋健等, 2019);即使在农村, 年轻母亲对孩子性别构成的期待也发生了转变, 形成了“一男一女 > 两个女孩 > 一个女孩≥一个男孩 > 两个男孩”的偏好排序(陈丽琴, 2019)。早在20世纪90年代, 阎云翔(2017:227-228)对下岬村村民的生育状况进行统计后发现, 年轻夫妇越来越满足于生养一个孩子, 甚至是只生一个女孩, 生男孩已不是超生户生育二胎的唯一目的。

另一方面, 随着女性劳动参与率、受教育水平的不断提升, 女孩对家庭的效用价值也大大增强。首先, 经济与金融业的发展深刻地改变了传统的养老文化, 男孩作为家庭中人格化金融产品的属性已不明显, 通过“养儿”来“防老”也不是父母的首要选择(陈志武, 2018:277)。其次, 家庭中的情感因素越来越凸显, 逐渐取代了完全工具性的代际关系(Yan, 2016)。与男孩相比, 女孩不仅在情感上更加体贴, 而且物质回报的功能也越来越明显(Gruijters, 2018;Xie and Zhu, 2009)。相反, 在一些农村地区, 性别失衡导致男性在婚姻市场上竞争压力加剧, 生养男孩对家庭的负担更大, 因此“养儿”的动机已不再强烈(蔡玉萍、彭铟旎, 2019:80-81);在城市地区, 不断攀升的房价同样加重了父母养育男孩的成本(Wei and Zhang, 2011), 相对于女孩而言, 男孩给父母带来的幸福感更低(陆方文等, 2017)。

在这些经验事实的基础上, 我们有理由认为, 校外教育投入中的女孩占优现象可能反映了在增加家庭效用和跨期收益的考量下, 家庭性别偏好所发生的转变。考虑到在独生子女家庭无法直接检验性别偏好状况, 因此, 多子女家庭的孩子是否有兄弟以及兄弟的存在是否会对不同性别子女的教育资源获得产生差异性影响, 将是检验父母性别偏好的合理选择(郑磊, 2013;郑筱婷、陆小慧, 2017), 所以我们提出以下假设:

H1:在控制其他因素后, 在多子女家庭中, 兄弟的存在会对女孩的校外教育资源获得产生正向效应。

除了以上总体性关系, 不同地域, 尤其是城市和乡村的经济社会发展水平和现代化程度存在巨大差异。既往研究发现, 现代化程度越高、经济越发达的地区, 性别偏好就越不明显(Hannum, 2005);而相对落后的农村地区, 父权制文化更为盛行, 男孩偏好更为强烈(盛亦男, 2012)。同时, 与农村家庭相比, 城市家庭的社会保障制度更为完善, 父母“养儿防老”的考虑相对更少。相关研究也表明, 在20世纪末的上海、武汉和西安等大城市, 与已婚儿子相比, 已婚女儿(尤其是与父母同住的女儿)比已婚的儿子为父母提供了更多的经济支持(Xie and Zhu, 2009)。另一项使用全国性抽样调查数据的研究同样显示, 城市家庭的女儿在经济支持和生活照料方面的直接效应均超过儿子(许琪, 2015)。也就是说, 性别偏好的转变在城乡之间以不同的进度和轨迹发生着。如果前述关于性别偏好转变的假设成立, 那么它在城乡之间也应表现出明显的异质性。因此, 进一步的推论便是:

H2:与农村家庭相比, 城市多子女家庭中兄弟的存在会对女孩的校外教育获得产生更加明显的正向效应。

(三) 母亲地位提升与父母偏好分殊

如前文所述, 既往关于代际资源分配的研究往往将家庭视为一个整体, 父母被认为具有同质性的特征。随着分析的深入, 一些经验研究为父母二元偏好的关系模式提供了佐证。如钱楠筠(Qian, 2008)在探讨中国社会性别不平等问题时发现, 随着改革开放和家庭种植经济作物价格的上涨, 农村母亲家庭相对经济地位的提升会显著提高女孩的存活率和教育获得, 而父亲相对经济地位的提升则会产生相反的影响。这一研究不仅为中国社会重男轻女的偏好格局受到子女经济效用的驱动提供了直接证据, 并且对父母偏好的同质性及仅将子女视为耐用消费品的理论猜测进行了证伪。另有研究在对家庭内同胞竞争与教育获得进行的分析中发现, 父母受教育水平对女孩的教育获得影响更大, 而且母亲受教育水平的正向效应显著大于父亲(郑磊, 2013)。不少国外的经验研究也持类似的观点, 女孩存活率及其他经济社会福祉的改善取决于成年女性在家庭中的相对地位(如收入或教育水平等)(参见Ben-Porath and Welch, 1976;Clark, 2000;Duflo, 2003;Lynch, et al., 2018;Thomas, et al., 1991)。虽然国内学者对这方面的研究并不充分, 但上述经验研究表明, 在家庭经济资源相同的条件下, 年长女性相对地位的变化对幼年子女在家庭内部的资源获得会产生不同的影响。

对于“母亲更偏爱女儿”的关系逻辑, 学界并没有形成共识。不过, 有两种论述给出了相对有说服力的解释。首先, 从社会心理学的角度来看, 在心理情感上, 母亲与女儿的关系更亲近, 父亲与儿子的关系更亲近, 即所谓“有其父必有其子, 有其母必有其女”(like father, like son;like mother, like daughter), 由此形成了代际之间的“同性关联性”(sex links across generation)(Thomas, 1994)。其次, 经济学的视角强调, 母亲相对地位的提升将增强她们在家庭内部的能力, 这并不代表母亲更偏爱女儿, 但由于母亲对子女的教育更为重视(Qian, 2008), 9因此母亲地位的提升会对子女的教育发展更为有利;而在男女差距明显的社会, 女孩的初始禀赋条件更弱, 成年后面临的资源竞争也更为紧张(Auspurg, et al., 2017;Raley and Bianchi, 2006), 出于平衡和补损的理性考虑, 母亲会对女儿的资源投入产生倾斜(Pitt, et al., 1990;Liu, et al., 2020;Tsui and Rich, 2002)。总之, 这些研究为我们提供的经验启示是:母亲在家庭中相对地位的提升将形成更有利于女孩的资源分配格局。考虑到本文的数据资料不包含父母的收入信息, 但受教育程度与收入、社会经济地位有着高度的关联性, 因此可以用父母的受教育水平衡量他们在家内的相对地位, 从而建立以下假设:

H3:在控制其他因素的条件下, 相较于父亲, 母亲受教育程度的提升有利于增进女孩的校外教育投入。

根据上述假设逻辑, 我们并不需要严格界定子女究竟属于耐用消费品还是投资品, 但是如果上述假设能够得到数据的支持, 就可能同时具有多重意涵:第一, 父母与子女在情感连接的基础上形成了天然偏好;第二, 母亲收入提升使其家内议价能力增强;第三, 随着母亲受教育程度的提升, 其性别偏好观念会发生更大转变。那么需要进一步探索的问题就是, 这些意涵是否同时存在?第一重意涵在本文的分析中无法得到验证, 但后两重意涵则可以通过引入父母在出生年代上的差异进行检验。

对于母亲收入提升带来的家内议价能力变化的问题, 本文样本中的父母基本在1960年之后出生, 他们成年后进入劳动力市场的时间多在改革开放之后, 在不是十分严格的条件设定下可以认为, 不同世代父母教育收益率的性别差距并没有发生剧烈变化。10如果母亲受教育程度的提升对女儿教育资源投入的影响完全是由议价能力提升所致, 那么一个合理的推论就是:相较于父亲, 母亲受教育程度提升对女孩校外教育资源获得的影响在不同世代之间并无显著差异(H4a)。

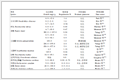

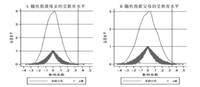

相关研究发现, 随着社会变迁, 不同世代群体的性别观念发生了显著变化, 以20世纪70年代为拐点, 在此之后出生的女性, 无论是在关于劳动力市场(公共空间)还是家庭分工(私人空间)的性别观念上都比男性更倾向于平等, 这种“女性前进、男性后退”的性别观念差距形成的关键因素是女性受教育水平的快速提升(Qian and Li, 2020)。本文对中国综合社会调查(CGSS)重复截面数据的进一步分析也证实了这一判断(如图 3A-3F)。随着世代更替和女性受教育程度的提升, 年轻女性对不同类型的性别平等观念的态度都比同等受教育水平的男性更为强烈。当然, 母亲的性别平等观念并不一定会产生向女孩倾斜的资源分配方式, 但如前文所述, 在性别差距仍然明显的社会情境中, 要实现理想的性别平等状态, 就需要通过家庭实践对禀赋弱势者投入更多的资源以“补不足”或“耙平校正”(Behrman, et al., 1982;Wei and Porter, 2020)。但这种平等化性别观念和主张的践行, 无疑还是以母亲的地位提升为基础的。因此, 如果前述假设关系(H3)包含了母亲性别观念转变的部分, 那么另一个合理的推论便是:相较于父亲, 母亲受教育程度提升对女孩校外教育资源获得的影响在不同世代之间呈现显著差异(H4b)。

图 3 性别观念的世代和教育群组差异

三、数据与变量

(一) 数据

本文的数据资料来自中国人民大学调查与数据中心组织实施的“中国教育追踪调查(CEPS)”基线数据。该调查以人口平均受教育水平和流动人口比例为分层变量, 从全国随机抽取28个县(区)作为初级抽样单元(PSU), 然后在初级抽样框中随机抽取112所学校作为次级抽样单元(SSU), 再进一步从这些学校抽取初一和初三年级的438个班级作为三级抽样单元(TSU), 被抽中班级的全体学生整群入样。调查还同时在家庭和学校层级匹配了家长和校长问卷。本文的分析合并了学生、家庭和学校数据, 总样本量为19487。为了更加准确地反映子女校外教育支出状况, 本文只保留由父母填写的问卷数据, 得到有效样本15523。在后续分析中, 由于纳入变量的缺失值不同, 因此在相应统计部分各自报告有效样本。

(二) 变量

父母对子女的教育投入可以从投入方式与结果两个方面来度量。子女的学业成绩、最终教育获得等因素无不受到教育机会扩展、个体能动性变化等多要素叠加的影响, 因而从结果出发难以有效捕捉父母的投入意愿和行为偏好。相比之下, 从投入方式出发进行测量是更合理的选择(Song, 2018), 主要的测量问题为:本学期, 孩子上校外辅导班或学习兴趣班所需要的费用共计多少元?在数据处理的过程中, 本文进一步将其转化为对数形式(剔除了支出超过50000元的27个样本)。

本文的核心解释变量包括子女性别、同胞结构和父母受教育程度。子女性别按照受访者的回答处理为虚拟变量;同胞结构包括是否有兄弟、兄弟姐妹数量这两个变量;兄弟姐妹数量由受访者回答加总而成, 超过5人的统一赋值为5, 并在此基础上构建“是否有兄弟”的虚拟变量。由于父母受教育程度在基线调查中并未得到完整测量, 我们根据CEPS(2014-2015)的追踪数据进行匹配, 按照回答的教育层次以相应的受教育年限进行赋值。

当然, 家庭的教育投入是一系列因素共同影响的社会行动, 因此还需要将学生个体、家庭、学校几个层面的变量分别纳入控制变量中。个体层次变量包括受访学生的户口、民族、住校情况以及学习能力。其中, 学习能力根据学生自评的班级排名以及学习语文、数学、英语三门课程的吃力程度等四个变量拟合生成一个因子。13家庭层次变量包括家庭社会经济地位、教养方式、家校互动和邻里环境。通过将父母中社会经济地位较高一方的职业地位得分、受教育年限、政治面貌(父亲或母亲是否为党员)和自评家庭经济状况拟合生成一个因子, 以测量家庭经济地位的高低。14参照黄超(2018)的做法, 本文对教养方式进行潜类别分析, 生成四种类型后, 分别命名为“权威型”“宽容型”“密集型”和“放任型”。同时, 既往研究发现, 父母与学校的交流互动越多, 子女参与校外学习的可能性越高、支出越多(周东洋、吴愈晓, 2018)。本文将家长主动联系老师和老师主动联系家长的频次加总(等权重), 生成家校互动变量, 数值越大意味着家校互动越频繁。相关分析还发现, 良好的邻里环境对子女的学业、行为取向有显著的正向影响(王军鹏等, 2020), 本文根据被访者所在社区居民的主要职业属性, 将邻里环境分为良好和一般两种类型。15班级、学校层次变量包括班级(除本人)学生平均参与校外辅导班/兴趣班的数量、16学校类型、学校生均拨款(取对数)和学校师生比, 上述变量均根据问卷中相关题目生成。

为了进一步控制遗漏变量可能带来的影响, 本文还将年级、问卷调查时间、问卷作答类型、居住地行政区划等变量纳入分析中, 以分别固定年级效应、学期效应、作答效应和地区效应。相关变量的基本情况详见表 1a与表 1b。

表 1a 主要连续变量的描述统计

表 1b 主要分类变量的描述统计

四、统计结果分析

(一) 基础回归:校外教育投入的性别差异显著吗?

本文的因变量是典型的条件取值, 子女未报校外辅导/兴趣班该数值即为0, 因此有大量样本在0值上聚集, 但记录值并不能反映潜在变量的全部取值, 如果直接剔除, 将无法推论目标总体, 所以采用Tobit模型进行估计更为合理。在此条件下, 本文首先建立模型(1)来测量校外教育支出的性别差异, 检验在控制更多影响因素的条件下, “女孩占优”是否依然成立。其中, Investmenti是第i个受访学生的校外教育支出, Girli为性别虚拟变量, Xi为一系列控制变量, β0是常数项, β1是性别变量的回归系数, μi是扰动项。

$ Investmen{t_i} = \beta l + {\beta _1} + Gir{l_i} + \gamma {X_i} + {\mu _i} $

统计结果见表 2(1)列数据。性别变量在0.1%的统计水平上显著, 这表明在其他因素相似的情况下, 与男孩相比, 家庭对女孩的教育投入明显更高。除了投入额度外, 本文也对参加校外学习与否的性别差异感兴趣, 在保留所有样本的条件下, 两部法(TMPs)估计无疑是较为合理的测量方法(Gruijters, 2018)。在分别采用Probit和OLS进行估计后[见表 2(2)、(3)列], 结果表明, 在是否参加校外学习和参加校外学习的支出额度上, 女孩显著高于男孩, 且都在小于1%的统计水平上显著。在独生子女和多子女家庭样本中分别进行估计后, 结果同样显示, 家庭对女孩的教育投入水平显著高于男孩。

表 2 校外教育支出的性别差异估计结果

除了性别差异外, 本文发现很多控制变量对受访学生的校外教育支出有显著影响。以表 3(1)列为例, 同胞数量的影响显著为负, 即每增加一个兄弟(或姐妹), 个体教育支出显著下降, 这一现象较好地支持了“资源稀释假说”。非农户口和在家居住的学生校外教育支出更多, 前者可能是因为城市地区拥有更为广阔的课外教育市场, 18后者则可能与父母对子女学习的参与程度有关。学习能力与教育支出显著相关, 既可能是由于学习能力较强的学生为了保持竞争优势而更倾向于参加校外学习, 也可能是因为参加校外学习提升了学习能力。家庭社会经济地位的影响与过去大部分研究发现一致, 即校外学习等“影子教育”具有明显的阶层差异性, 阶层地位越高的家庭对子女的校外教育越重视。不同的教养方式并未引起教育支出上的明显变化, 但在独生子女家庭中, 放任型家庭的教育支出比权威型家庭低, 这一区别在5%的统计水平上显著。邻里环境有一定的正向影响作用, 这在一定程度上支持了“近朱者赤”的分析逻辑(王军鹏等, 2020), 即家庭周围榜样人群的存在会激励学生和家长以更加积极的态度参与校外学习。家校互动的影响也与一般预期相符, 父母与老师的沟通交流越多, 对子女参加校外教育的影响越大。学生所在班级的“同侪效应”明显, 班级平均校外教育参与程度和学生个体的教育支出呈显著正相关。在学校特征上, 私立学校的学生在校外学习上的投入更多;生均拨款也对校外投入产生了显著的正向影响, 这可能与学校所在地区的特征属性有关;师生比的影响虽然不显著, 但方向为负, 意味着较高的师生比可以在一定程度上弱化学生校外学习的参与意愿。当然这些控制变量可能具有内生性, 所以上述讨论只是在相关性意义上的说明, 不做过多展开。

表 3 同朐结构对不同性别子女教育支出影响的估计结果

(二) 性别偏好转变:兄弟的存在会挤占女孩的教育资源获得吗?

为了检验家庭的性别偏好是否发生了转变, 此部分将在多子女家庭中展开分析, 并建立模型(2)进行识别。从样本数据来看, 独生子女家庭占比为45.11%, 多子女家庭为54.89%。相比模型(1), 此处增加了子女出生顺序作为控制变量, 其中Brotheri为是否有兄弟的虚拟变量, Girli × Brotheri为是否有兄弟与家中子女性别的交互项。如果交互项系数β3为正(或显著为正)则意味着家庭的性别偏好发生了不同程度的转变。

$ Investmen{t_i} = {\beta _0} + {\beta _1}Gir{l_i} + {\beta _2}Brothe{r_i} + {\beta _3}Gir{l_i} \times Brothe{r_i}

+ \gamma {X_i} + {\mu _i} $

表 3(1)列是加入性别与“是否有兄弟”交互项的回归结果, 可以发现, 交互效应并不显著, 但方向为正, 意味着在同胞数量和出生顺序等因素相同的条件下, 与“有兄弟”的男孩相比, “有兄弟”的女孩在教育资源获得上并无明显劣势。由于全样本的估计无法直接看出不同性别之间是否会因为“有兄弟”而在家庭支持的获得上出现差异, 为避免混合样本估计可能产生的偏误, 本文进一步分性别样本进行了估计。结果显示, 兄弟的存在对男孩和女孩的教育资源获得均无显著影响[参见表 3(2)、(3)列]。这一结果意味着, 在家内教育资源的分配问题上, 当下的家庭总体上没有明显的性别偏好, 反而呈现出与传统意义上“重男轻女”偏好不同的“弱转变”。19

为了进一步检验上述性别偏好“弱转变”的结果是否可靠, 本文进行了以下验证。首先, 用“兄弟数”代替“是否有兄弟”。因为在传统的性别偏好文化中, 不仅强调家中要有男孩, 而且男孩越多越好, 即所谓“多子多福”。表 3(4)列的结果显示, 在其他因素相似的条件下, 兄弟多的女孩与男孩在校外支出上没有显著差异。其次, 用“是否有姐妹”代替“是否有兄弟”。如果偏好“弱转变”成立的话, “是否有姐妹”理应对男孩的教育投入无显著影响。表 3(5)列的数据结果表明, 是否有姐妹对不同性别子女均无显著影响, 间接地支持了上述结论。再次, 将样本限定在农村头胎子女中进行检验。这么做是因为有相关研究强调, 无论是家庭子女数还是子女性别构成, 它们在一定程度上都是父母生育行为选择的结果。通过“是否有兄弟”“是否有姐妹”来考察父母对不同性别子女资源投入的偏好效应, 可能具有内生性问题。在政策允许的范围内, 农村家庭在第一个孩子是女孩时, 可以选择生育二胎, 因此农村父母大多不在第一次怀孕时进行性别选择, 头胎子女的性别便相对外生(Li and Wu, 2011;陆方文等, 2017)。表 3(6)列的结果显示, 相较于农村头胎男孩, 女孩的教育支出虽然不具有统计显著性, 但方向为正, 也间接地支持了上述的结论。最后, 为了验证“弱偏好转变”结论的外部有效性, 本文使用CLDS2012调查中子女参加校外教育支出的数据进行了验证。需要指出的是, 该数据同时包括小学生样本, 指涉的学生范围更广。表 3(7)列的结果显示, 是否有兄弟对不同性别子女的影响在10%的统计水平上显著, 即有兄弟对女孩的校外教育投入有一定的促进作用, 同样支持上述结论。20

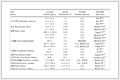

以上检验表明, 在当下的多数家庭里, 代际教育资源分配的性别偏好已经发生了转变, “重男轻女”的分配模式已不再存在。为进一步对该结果进行检验, 本文将探讨家庭的性别偏好在不同地区之间是否具有异质性。为此, 根据受访者所居住社区的特征, 本文将样本分为农村、乡镇和城市三种类型, 分别对模型(2)进行估计。21图 4A的结果表明, 在城市地区, 是否有兄弟与子女性别的交互项系数显著为正, 这意味着城市地区的性别偏好已经发生了转变, 即对女孩的偏好比男孩强。为了避免混合样本回归带来的偏误, 本文进一步在不同地区分男女样本进行回归, 并检验是否存在影响效应的组间差异性(采用构建似不相关模型的方法进行验证)。结果如图 4B至4D所示, 是否有兄弟对男孩和女孩教育支出的影响在农村和乡镇地区不具有显著差异;在城市地区, 有兄弟会显著促进女孩的教育支出, 对男孩则有一定的挤出效应(经验p值在5%的统计水平上显著)。通过以上分析, 校外教育投入中女孩占优现象作为家庭性别偏好转变的结果, 在一定程度上得到了验证。总体而言, 中国家庭的性别偏好发生了“弱转变”, 在家中有兄弟的情况下, 女孩在教育资源获得上不仅无劣势, 反而在城市地区体现出更为明显的优势。

图 4 “是否有兄弟”对不同性别子女教育支出影响的地区差异

(三) 父母偏好分异:母亲受教育水平提升是否更有利于女孩的教育资源获得?

为了检验父母受教育水平的变化是否会对不同性别子女教育资源的获得产生异质性影响, 本文建立了模型(3), 其中Medui和Fedui分别代表母亲和父亲的受教育程度, 在二者相互控制的条件下, 如果它们与子女性别交互项的回归系数和显著性存在差异, 就表明父母的偏好有所不同。

$ \begin{array}{l} Investmen{t_k} = {\beta _0} + {\beta _1}Gir{l_i} + {\beta _2}Med{u_i} + {\beta _3}Fed{u_i} + \\ \;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;{\beta _4}Gir{l_i} \times Med{u_i} + {\beta _5}Gir{l_i} \times Fed{u_i} + \gamma {X_i} + {\mu _i} \end{array} $

表 4(1)列是仅纳入子女性别与父母受教育程度交互项的回归结果, 可以发现, 母亲受教育程度的提升将显著增加女孩的校外教育投入, 而父亲受教育程度的提升对子女校外教育投入并无显著影响且对女孩的影响方向为负。表 4(2)列是纳入一系列控制变量后的情况, 可以发现, 这一关系模式未发生明显变化。进一步分样本来看, 表 4(3)列和(4)列的结果显示, 母亲受教育水平的提升对女孩的溢出效应主要体现在多子女家庭中。如前文分析, 在独生子女家庭里, 无论是男孩还是女孩, 他们都是家庭的“唯一希望”, 在这种结构性约束之下, 父母在分配代际资源时并没有实施家内性别歧视的机会和动机。反之, 在多子女家庭, 如果父母各自的偏好存在差异, 那么在儿子或女儿的资源投入上便会表现出较为明显的分化。为了检验结果的稳健性, 表 4(5)列将父母受教育程度以分类变量的形式加入检验作为参照, 结果与表 4(2)列不同, 母亲受教育水平影响的显著性有所下降, 但方向一致。表 4(6)列将父母受教育水平替换为父母相对受教育水平(母亲受教育水平除以父亲受教育水平), 结果同样支持上述发现, 即家庭中母亲的相对受教育程度越高, 越有利于女孩的教育资源获得。同样, 为了考察“父母偏好分异”结论的外部有效性, 表 4(7)列是基于CLDS2012进行分析后的结果, 可以看到, 在10%的显著水平上, 母亲受教育程度的提升会增加女孩的校外教育获得, 相反, 父亲受教育程度的提升则表现出一定的负向抑制效果。

表 4 父母教育程度对不同性别子女教育支出影响的估计结果

需要强调的是, 父母受教育水平与子女教育资源获得之关系的分异模式可能同时受到遗漏因素的影响, 但因数据资料有限, 无法找到合适的工具变量, 本文只能采用安慰剂的方式进行检验。具体做法是:以表 4(2)列的统计结果为参照, 首先对父亲的受教育水平进行控制, 并随机指派母亲的受教育水平, 重复此过程5000次;然后同时随机指派父母受教育水平, 重复此过程5000次。结果显示(见图 5A、5B), 前文子女性别与母亲受教育程度交互项的系数[参见表 4(2)列]是明显的异常值。这说明, 母亲受教育水平提升对女孩教育资源获得的正向溢出效应并不是偶然或随机出现的结果, 不太可能由不可观察的因素驱动。因此可以较为确定地认为, 校外教育投入中女孩占优现象得以出现的部分原因正是家庭内母亲受教育水平的提升。

图 5 安慰剂检验

在以上结果的基础上, 为了进一步检验母亲受教育程度提升对女孩校外教育资源获得的促进作用是否同时包含了母亲在家中话语权的提升与性别偏好观念转变的双重可能性, 23本文分出生世代进行了检验。结果如表 5所示, 无论是以10年还是5年为界进行组别划分, 在越晚出生的世代中, 母亲受教育程度提升所带来的女孩校外教育资源获得效应越强, 父亲受教育程度提升的影响在不同世代间并无十分显著的差异。为了更加清晰直观地观察父母受教育程度的影响及其在不同世代的连续变化, 本文以父母出生队列的形式估计了各自的效应。图 6将估计值的三年移动平均值以折线图的形式呈现, 可以看到, 在1970年之前, 父母受教育程度的影响并未呈现规律性, 而到1970年之后, 逐渐出现一个明显的“豁口”:母亲受教育水平提升对所有子女的教育资源获得都有不同程度的正向影响, 但对女孩的正向效应更强, 父亲受教育水平提升则表现出相反的效果。这种分异的影响趋势在总体关系模式上与前面的分组分析结果较为一致, 较好地支持了母亲性别偏好观念转变的假设, 也就是说, 母亲受教育程度提升的影响作用可能同时包含了直接(话语权)和间接(性别观念转变)两种影响机制。至于哪种机制的作用更大, 两个机制之间又有着何种影响关系, 受数据所限, 本文无法给出更深入的辨析。

表 5 父母教育程度对不同性别子女教育支出影响的世代差异估计结果

图 6 父母受教育程度对子女校外教育投入影响的队列差异

五、总结与讨论

在农耕文明延续了数千年的中国社会, “重男轻女”的文化观念和行为取向长期存在, 并深深投射于经济社会生活的方方面面。随着国家在各个领域持续推进“男女平等”的社会政策, 家庭结构和家庭组织属性发生剧烈变迁, 现代化力量和市场化进程也从深层次重构了经济社会环境, 多重转型力量的推动使性别不平等问题及其表征呈现出复杂的形态和特征。如果说家庭内部教育资源与机会分配的性别差异是形塑性别不平等的重要原因, 那么值得关注的情况是, 当下中国父母的教育实践和性别偏好似乎出现了新的动向, 女孩在校外教育的家庭投入中不仅不存在劣势, 反而明显占优。本文正是从这个鲜有人关注的反差性事实出发, 尝试对其原因进行合理解释, 并力图还原它与宏观家庭结构变迁、微观家庭行为取向之间的关系, 进而对既往相关理论和解释进行补充。

具体而言, 在本文的分析过程中, 我们并未沿着从教育竞争透视家庭教育实践的路径展开(参见德普克、齐利博蒂, 2019;杨钋, 2020;Schneider, et al., 2018), 而是将研究问题置于代际资源分配的理论脉络下, 从家庭结构变迁与代际“偏好系”位移的视角出发, 提出了家庭性别偏好转变和父母偏好分异两种解释性假设。使用中国教育追踪调查基线数据(2013-2014年)进行分析的结果表明, 无论是在参加校外教育的概率还是绝对经费支出额度上, 女孩均显著高于男孩, 这个不同于常见的男孩占优认知的结果在控制了一系列影响因素后仍然存在。一方面, 在多子女家庭样本中, 借助是否有兄弟这一识别条件, 分析结果显示了女孩占优的原因之一是家庭资源分配的性别偏好发生了“弱转变”, 即与男孩相比, 是否有兄弟对女孩的教育支出并无明显的挤出效应, 而地区异质性分析还表明, 城市家庭的女孩偏好更明显。另一方面, 借助对父母受教育水平的测量, 可以判断他们的相对社会经济地位并在相互控制的条件下检验各自产生的影响, 结果也显示, 母亲受教育程度的提升对女孩的教育资源获得有显著的正向溢出效应, 而父亲受教育程度的提升对子女的影响并不显著。同时, 这种父母偏好分异的模式在不同世代间有着不同的表现, 越晚出生的世代, 二元分异的偏好模式越明显。这也意味着, 母亲受教育水平的提升不仅促进了她们在家庭内相对地位的提高, 也推动了性别偏好观念的转变, 从而形成了更有利于女孩获得教育资源的偏好格局。因此本文认为, 校外教育投入中女孩的占优现象在经验层面源于兄弟的“让渡”和母亲的“馈赠”, 在更深层次上则是因为在中国社会变迁的过程中, 女孩的家庭效用替代性增强以及母亲相对地位提升推动了家庭性别偏好逻辑的转变。

在更广泛的理论意义上, 本文的探讨可以为中国社会转型过程中代际资源分配模式更替与家庭性别偏好变动的研究提供一些新的焦点和分析思路。

首先是代际资源分配的关系模式与视角之调整。随着中国家庭结构的剧烈变迁, 无论是家庭规模结构还是家庭关系结构都发生了不同程度的变化, 构建代际资源分配的“偏好系”也发生了移动。因此在讨论和检验代际偏好问题的过程中, 需要更为细致地刻画这些变化所包含的复杂性和异质性。也正因如此, 将父亲和母亲视为存在差异的偏好主体, 无论从经验事实还是理论要求来看都显得十分迫切。而在既往的研究中, 母亲在家庭资源分配中长期缺席, 这不仅表现为在代际流动性研究中以父亲的社会经济地位表征家庭的资源存量(Blau and Duncan, 1967), 更体现在关于性别偏好的研究多将父母视为具有同质性的整体进行分析。本文的分析结果表明, 随着女性受教育水平的快速提升, 她们在家庭内部的话语权得到增强, 其性别偏好观念也发生了巨大的转变。因此, 在“下行式”的代际资源分配讨论中, 从“男孩偏好”模式向“混合偏好”模式转变是后续研究值得重视并可进一步修正完善的内容。

二是性别偏好的双重属性与有效度量。一方面, 正如既往研究所强调的, 家庭的性别偏好具有出生性别(sex ratio at birth bias, SRB)与资源分配(resource allocation bias, RAB)两种属性特征, 二者并非连贯一致的偏好序(Lynch, et al., 2018), 这是既往研究常常忽视或语焉不详的地方。本文所讨论的校外教育投入属于资源分配偏好的范畴, 但分析结果对理解当下中国出生性别比依旧失衡与男女教育获得日趋平等之间的矛盾关系亦有启发意义。或者说, 这两种性别偏好之间可能呈现断点形态, “生儿子好听, 生女儿实在”的说法便是这种形态的佐证(陆方文等, 2017)。另一方面, 尽管一些研究尝试通过比较不同性别子女的最终教育获得来反证家庭的性别偏好, 但应该意识到, 最终的教育成就与地位获得是个体在生命历程的长链条中逐渐演变累积的结果(Song, 2018), 并不能完全归因于家庭的性别偏好。因此, 以直接的家庭资源投入来探讨资源分配偏好无疑更为合理。当然, 出生性别偏好与资源分配偏好之间的关系呈现何种特征, 在子女不同的成长发展阶段父母的偏好逻辑是否又会表现出不同的特点(Godoy, et al., 2006), 这些问题还需要长期连贯的追踪调查数据来检验。

本文还存在一些局限和不足。第一, 在研究问题上只聚焦于家庭的校外教育支出, 而父母对子女的资源投入还涉及情感交流、时间陪伴等其他方面, 父母的这些行动策略是与本文的发现一致还是具有异质性逻辑, 这还有待后续研究进一步检验。第二, 在研究对象上, 本文只选取了初中阶段的学生, 但幼儿园、高中等非义务教育阶段的家庭教育支出是否仍然呈现女孩占优的特征, 家庭偏好逻辑是否如本文的发现, 这些问题也有待检验。第三, 在数据资料上, 地区变量和父母收入等信息存在缺失, 这使本文在探讨父母相对地位和受教育程度之影响的世代差异时, 只能通过调查数据所含的信息进行变通性检验, 在一定程度上限制了我们更为准确地捕捉父母在家庭内相对地位变化产生影响的深层机理。第四, 在研究方法上, 本文尝试从不同维度进行稳健性检验, 但还可能存在未被识别的遗漏问题。当然, 本文提出的问题及分析发现也可能发掘出一些新的研究议题。如前文的结果显示, 出生于20世纪60-70年代的父母在性别观念上与前辈呈现了明显不同, 而当时也正是中国启动和推行“晚、稀、少”人口政策的时期, 这一政策不仅加速了总和生育率的下降, 也极大地增加了女性的教育获得(Chen and Huang, 2018), 而性别观念转变在男女之间的分野是否为这一政策的非预期性后果, 还有待后续研究的深入剖析。另外, 在“全面三孩”的政策之下, 随着部分家庭子女结构的变化和父母性别歧视机会的增多, “弱转变”的性别偏好格局是否会再度转变, 中国家庭是否会再次跌入“男孩偏好”的生育模式之中, 也值得进一步关注和探讨。

(注释与参考文献从略,全文详见《社会》杂志, 2021, 41(5): 208-242)