教育社会学

喂养新世代:从儿童自主进食看中国家庭的抚育逻辑

内容提要: 本文通过对代际特征的观察,以流行于中国家庭的“儿童自主进食”喂养方式作为切入点,检视了部分中国80后、90后父母充满张力的现代抚育逻辑。研究发现,比起单纯规训儿童与树立家长权威,寻求个人认同、疏解自身文化焦虑是他们积极投身教养实践的新动因。他们以追求天然、清淡的饮食方式来应对社会风险,进而塑造自身懂节制、不溺爱的教养者形象;他们让孩子自己进食,并容忍就餐过程中的无序与混乱,以此来践行以儿童为本位、尊重其身心发展规律的抚育方式;他们推行亲子间的分餐制度,却很难改变自己的饮食方式,这也体现出家长在塑造有别于自己的“新世代儿童”时的反思与局限。

关键词:新世代;自主进食;抚育逻辑;反身性

作者简介:郭戈,北京科技大学社会学系

一、问题提出

如今教养儿童已成为困扰无数中国家庭的社会问题,由抚育子女而产生的压力与焦虑正吞噬着当代年轻父母的资本和精力。在此情境下,“当妈为何越来越难?”“当代父母为何如此焦虑?”等来自父母的真情呐喊开始成为社会学所关心的现实问题。针对这一现象,部分学者从社会结构、社会变迁、社会风险等宏观视角对家长的“教养负重”与“教养焦虑”做出了解释(施芸卿,2018;蓝佩嘉,2019;钟晓慧,2018)。另有研究者深入教养者的主观世界,通过观察父母在调适抚育焦虑时的具体行动来展现当代父母精巧、动态的理性筹谋过程(许晶,2021;Kuan,2015)。笔者注意到,已有研究基本都沿袭了传统中国父母一心关照“下一代”利益的“忘我”立场——我们很难从中捕捉到当代父母在养育儿童时基于“自我”的期待与诉求、成长与收获。

当我们带着对教养者“自我”的关注来重新检视他们的抚育逻辑时,一种更为生动的教养者形象便跃然纸上:80后、90后家长正经历着前所未有的复杂教养实践。一方面,家庭抚育中的权力关系依旧存在,传统中国父母作为家庭中教育权威的角色依然存在。但另一方面,现代性已渗透家庭,社会对个人自由的关注达到空前的高度。反映在家庭内部就表现为亲子间趋向民主陪伴式的关系(尚文鹏,2017),这种变化也使那些年轻父母开始质疑自身的权威。他们以“反思性监控”的方式不断审视自己的亲职实践,以期剔除那些过去的、负面的、无意识的惯习,使自己成为更加合格的教养者(陈蒙,2018)。

这也为我们继续探讨中国家庭的抚育逻辑提供了新的思路:首先,尽管抚育文化开始转向自由与民主,但父母仍是管束子女的第一责任人,并被社会要求向儿童传递规则与秩序,他们将如何在权力与民主的交织下维持家庭教养的一致性?其次,这些80后、90后父母本人并不是在当下抚育文化中成长起来的,他们会如何在社会文化转型背景下探索、生成、践行新的教养方式?最后,家长们虽然在抚育孩子的过程中体验着焦虑,却也在应对焦虑的过程中获得了成长,他们是如何在“为人父母”过程中不断地认识自我、建构意义的?本文希望能通过质性研究回答以上问题。具体地,笔者以婴幼儿进食方式为切入点,借助分析采用自主进食方式的家庭的喂养过程来寻求解答。

作为备受我国80后、90后父母推崇的全新喂养方法,儿童自主进食是在顺应养育(responsive parenting)模式下发展起来的婴幼儿喂养模式。在健康饮食观念的影响下,这种门槛低、可操作性强、经济投入少的科学喂养方式很快成为新一代家长的主流之选。在该模式下,父母负责创造良好的进食环境,准备安全而有营养的食物,并根据婴幼儿需要及时调整,然而具体吃什么、吃多少、怎么吃,由婴幼儿自主决定;父母及时感知婴幼儿发出的饥饿或饱足的信号,充分尊重婴幼儿的意愿,耐心鼓励,不强迫喂养(中国营养学会膳食指南修订专家委员会妇幼人群指南修订专家工作组,2016)。从该模式中,我们不难看出亲子间趋向平等与民主的关系转向。

然而,家庭的方寸餐桌从来都不是权力无涉的乌托邦,“儿童可以吃什么、怎么吃”的自主选择背后本身就是家庭的训育过程,更暗含了食物与权力间的深刻关系。布尔迪厄指出,“我们会在对食物的偏好中发现原始训练的最强大、最永恒的标志”(布尔迪厄,2020:132),而食物也不只是供人食用的东西而已,它是以象征的方式来传达思想的(西敏司,2015:7)。景军在研究了80后中国独生子女的饮食后发现,上一代中国父母会将食物作为促进健康和培养纪律的一种特殊教育方式,并通过控制子女饮食的方式树立自己的家长权威(景军,2017:41)。结合自主进食方式的相关特征与前述研究问题,我们或许可以假设,采用自主进食方式的80后、90后父母在喂养孩子时所面临的民主与权威间的张力会更加明显,其进食方式的代际差异也更加显著。事实又是怎样的呢?年轻一代中国父母究竟是如何喂养自己的孩子的?其中又暗含着怎样的抚育逻辑?

二、研究方法

本文的质性研究材料来自笔者2020年5月至12月在北京市某区开展的调查。调查采用了深度访谈及参与观察的方法收集研究资料,研究对象是正在以自主进食方式喂养6~24个月婴幼儿的80后、90后父母。

在研究设计阶段,笔者根据近年来全国育龄妇女分年龄、分孩次的生育状况数据,将观察的重心放在25~34岁(出生年份为1987年至1996年)的生育高峰人群。但当笔者开始寻访研究对象后发现,在北京这样的特大城市,生育年龄推迟使我们实际观察到的对象更为年长——年龄主要在29~38岁(出生年份为1983年至1992年)。除此之外,在研究伊始,笔者基于对以往研究中“密集母职”的性别分工设想,将母亲列为主要访谈对象。但随着研究的进一步开展,笔者很快发现男性即便不是儿童喂养的主导者,却也在协同抚育的过程中卷入“家庭食育”的具体行动中。例如,在家庭内部,尽管很多父亲并未直接参与辅食制作,却也在观察、陪同进食中理解了自主进食在儿童身心发展中的意义,并内化于日常的教养实践;而从创设教养环境、保持家庭教养一致性的角度来看,父亲对自主进食的支持度与配合度也会影响儿童贯彻自主进食方案的程度。

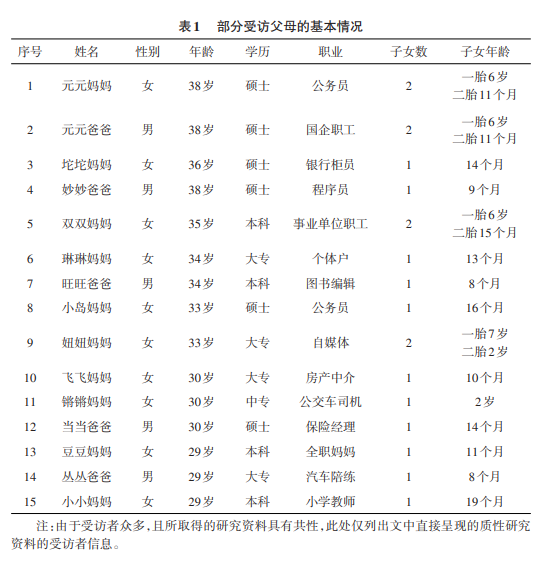

最终,笔者以滚雪球的方式召集到了来自25户家庭的29位受访者,其中男性8人、女性21人,17户为一胎家庭、8户为二胎家庭,共有来自4个家庭的父母同时接受了笔者的访谈。访谈的主题是他们如何看待自己儿童时期的饮食,如何理解并践行针对子女的自主进食喂养方式。本研究的参与观察多在受访家庭中进行,访谈则多在受访者的家庭以及超市、菜市场、早教中心、社区的公共花园进行。为避免近距离观察给婴幼儿带来的影响,经受访者同意,笔者以随身携带的微型摄像机结合固定点位摄像的方式记录了家长在一日中喂养孩子的常规过程,包括购物、食材处理、制作餐食、儿童自主进食、餐后清洁等具体内容。本文中的部分受访者基本信息如表1所示。

三、文化焦虑下的“寡淡”盛筵

在社会转型时期,面对“如何教养孩子”的问题,传统抚育文化已很难适应当下的社会需求,这也让新一代父母遭遇了前所未有的文化焦虑——既来自传统与现代抚育文化的断裂,也来自多元文化权威在家庭抚育问题上的碰撞。

(一)营养焦虑与食材精选

近代中国的饮食发展进程是一段伴随着饥饿与食物短缺的历史,直至20世纪中期,中国大多数民众仍面临食物短缺的问题,可选择的食材十分有限。这样的集体记忆不仅是镌刻在民众血肉中的身体记忆,更是被主流媒体不断重塑的苦难历史。进入20世纪80年代,社会主义市场经济开始改写关于食物的公共话语,丰盛与富足逐渐成为饮食的新关键词。人们拥有更多的食物选择,并有机会摄入足够的蛋白质与脂肪。80后、90后的父母正是在这样的饮食转型背景下成长起来的,他们被认为是“锦衣玉食”的小皇帝,与父辈相比,他们无须挨饿,还能享用众多前所未有的零食。

进入21世纪,随着科学营养观的传播,公众开始注意到此前“中国人饮食营养过剩”背后的隐性饥饿(hidden hunger)问题。由于营养不均衡或者缺乏某种维生素及人体必需的矿物质,同时在其他营养成分上过度摄入,从而产生隐蔽性营养需求的饥饿症状正成为威胁中国公民健康的元凶(蒋建科,2018)。联合国粮农组织的资料显示,全球约有20 亿人正遭受隐性饥饿的困扰,中国隐性饥饿人口则高达3 亿(郭海英,2019),其中,儿童是隐性饥饿的重要受害者。有相当一部分儿童摄入过多脂肪和精制碳水化合物含量高的食物,却对蔬菜与水果等富含维生素、矿物质的食物摄入不足。对他们来说,这种微量元素的缺乏可能会导致认知、体格等方面的发育迟缓,甚至引发不可逆转的严重后果。在这样的背景下,“营养焦虑”成为中国饮食文化的关键词,人们开始反思快速发展背后的“进步幻觉”,丰盛的定义也从“吃饱喝足”转变为“营养均衡”。从饮食匮乏到营养过剩再到对隐性饥饿的担忧,在饮食话语的两次转型中,深受现代营养学知识影响的新一代中国父母更加关心婴幼儿的饮食结构与营养来源。他们在孩子应该吃什么的问题上更加谨慎,尤其对自己孩童期饮食中存在的“营养陷阱”十分警惕。

有件事我必须得给80后翻翻案。都说我们这代人是中国的小皇帝,但我们婴幼儿时期吃的不过是米粥、面条和碎菜碎肉,不仅品种单一,营养成分与新鲜度也不够。刚刚进入青春期,就开始被洋快餐和零食吸引,可乐、炸鸡、汉堡填充了我们的童年,也让我们养成了很不健康的饮食习惯。我们根本不是小皇帝,我们是“饱食的乞丐”。(旺旺爸爸)

在与不同受访者交流时,“儿童应当吃得好”的观点被反复提及,一些家长甚至用“吃得对”来强调营养均衡的重要性。“吃得好”的标准是什么?如何让孩子“吃得对”?在这样的疑问声中,科学与市场开始重塑父母对儿童饮食的认知。一个明显特征是,儿童的食物来源极为多样,各种非传统、非本地食材开始出现。精致细粮与传统果蔬不再是婴幼儿饮食的最佳选择,营养充分与均衡摄入开始成为评判饮食质量的标准。为孩子提供健康饮食则被内化为父母的道德责任。坨坨妈妈在学习了大量辅食制作课程后精心地为女儿制定了喂养方案,“保证每日摄入15种食材”的提醒被标注在表格最醒目处。在设计方案时,她会依据谷薯类、蔬菜类、水果类、肉蛋豆类、奶类搭配15种应季食材。在对更多家庭的观察中,笔者发现尽管家长们在认知、购买力、精力上存在很大差异,但“摄入多样化食材才能让孩子不缺营养”的观念已成为很多人的共识。

消费主义也乘虚而入。谈到10个月大的儿子的饮食时,初为人母的小小妈妈骄傲地告诉笔者,“自添加辅食以来,我们给他吃的就是澳大利亚的银鳕鱼、智利的车厘子、秘鲁的蓝莓、墨西哥的牛油果、挪威的三文鱼、德国的亚麻籽油、生态农场的无公害蔬菜……”在受访家庭中,像小小妈妈这样特意为子女精选食材的家长不在少数,新鲜、有机的本土或进口食材则成为备受家庭追捧的热门食物。作为一种涵盖知识、期望与象征的文化产品,这些被认为更营养、更安全的食物开始与健康和有品质的生活画上等号。数据显示,2020 年中国食品进口额高达1077.3 亿美元,而从消费品类来看,肉、水产、乳制品等营养健康类食品一直高居榜首,部分标榜符合儿童、孕妇营养需求的食材也成为消费热点,被塑造为“网红食物”走入千家万户。

社会迎来了一个主要由各类专业/职业人员来处理围绕着人的出生、发育和发展中出现的各种问题的时代(北本正章,2020:81)。面对营养焦虑,在育儿博主、儿科医生、基层儿童保健医生的推波助澜下,各种新近出现的科学喂养指南、营养加强方案也被家长接纳。早在1992 年,景军在对甘肃大川儿童饮食的研究中就发现,作为文化权威的政府力量与广告资讯共同推动了当地儿童饮食的现代转型(景军,2017:162)。得益于互联网对健康资讯与消费信息的快速传播,当下中国儿童的日常饮食也开始被全球市场争夺,进入与国际接轨的新阶段。在发达国家资本、技术畅通无阻的背后,新的生活方式、思维方法和文化价值观也快速涌入(杨跃,2006),并成为影响中国父母育儿实践的“新标准”。

(二)口味焦虑下的清淡原味

在解决了食材的选择问题后,父母还将面临如何对食物进行烹饪与调味的问题。首先,高盐、糖、脂食物成为婴幼儿饮食中的禁忌,口味清淡被认为是儿童健康饮食的重要特征。2020年,国家卫健委发布的《婴幼儿辅食添加营养指南》中“调味品要求”一项明确指出:辅食应保持原味,12月龄内不宜添加盐、糖及刺激性调味品,1岁后逐渐尝试淡口味的膳食。拥有两个女儿的双双妈妈告诉笔者,她所在社区的儿童保健医生在孩子的例行保健过程中多次强调“不放糖盐、优先蒸煮”的喂养要点。而政府通过多种途径引导婴幼儿饮食口味的决心也与我国公民日趋严重的肥胖与慢性病问题密切相关。《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》显示,我国居民超重肥胖问题不断凸显,慢性病患病/发病率仍呈上升趋势。6岁以下儿童的超重肥胖率高达10.4%,高血压、糖尿病、高胆固醇血症、慢性阻塞性肺疾病患病率和癌症发病率也不断上升。这些疾病被认为与我国居民饮食中严重超标的盐、油用量密不可分。面对疾病对人口健康的威胁,政府不仅以各种指南、科普的形式提醒公民饮食与健康间的关系,还特别关注儿童饮食对其成年后健康的影响。因此,塑造新一代公民的清淡口味便成为提升国民健康水平的重要路径。而当这种对个体生活方式的干预延伸至家庭内部,就极易被内化为父母对子女的长期身体控制,不给幼儿吃含盐糖食物就成为被众多家长坚持的铁律与底线。

我儿子都快两岁了,一口含盐食物没吃过。我和我老婆立场一致,盐、糖这些东西孩子能不吃就不吃。我打小口重,所以现在血压、血脂都高。再说了,追求养个大胖小子的时代早就过去了,我就想养一个体质好的健康孩子。(丛丛爸爸)

其次,拒绝工业化生产的食物添加剂、维护食物的“天然口味”被认为是确保儿童饮食安全的重要举措。笔者发现,出于对食品添加剂的警惕,多数父母拒绝或很少为儿童餐食添加厨房中常见的酱油、醋、鸡精、味精、料酒等调味品,也很少为孩子选购原材料不明的工业化生产的预包装半成品食物,而是倡导自制、0添加的天然食品。笔者在豆豆家的厨房中看到了料理台上摆放着研磨机、面条机、料理机、搅拌棒、破壁机、电蒸锅等辅食制作工具。追求天然的豆豆妈妈推崇自制食物,并精细到“能自制绝不购买”的程度。即便市面上已有各类半成品、成品儿童食物可供选择,她依然坚持自制肝粉、虾粉、肉松、辅食面以及磨牙零食。豆豆妈妈说:“打开电视总能看到有关食品安全的负面报道,添加剂多到能凑齐‘元素周期表’,你让我如何相信儿童食品足够安全?”

现代工业的介入使厨房成为合成味觉的化学实验室,经过精心提炼与调制的调味品在增加饮食鲜香感的同时也带来了不确定性。尽管生产商试图通过标注“可接受值”来使商品合法,但在食品安全事件频发、社会信任普遍缺失的今天,由行业法规所界定的“无害”显然很难说服对风险愈加敏感的公众。对消费者来说,工业加工往往意味着生产环节的匿名,受信息不对等的影响,由谁来生产、谁来品控、谁来监督就成为食品安全的不可控因素。在此背景下,自制的0添加天然食物开始成为一种具有对抗性的象征符号——对抗现代工厂、对抗机械化工业、对抗失控的人工操纵。

此外,为避免自己成为溺爱子女的家长,父母会有意识地回避、限制儿童接触重口味食物。笔者发现,重口味食物对味觉的麻痹与刺激使其成为隐喻着任性、自我、放纵的物质,而放任孩子吃这样的重口味食物也被认为是溺爱孩子的表现。谈到是否会满足孩子对此类食物的渴望时,不少受访家长都提及“爱与害”的区别。

什么是爱?一味满足孩子的要求就是爱吗?为了哄孩子高兴或者让孩子安静一会儿,塞给他零食、给他吃快餐就是爱吗?为了让孩子多吃饭,用酱肉汤拌饭就是爱吗?这不是真正的爱,这是家长的懒惰和放纵,是在害孩子。(飞飞妈妈)

我妈总说我这也不让孩子吃,那也不让孩子吃,觉得我有点残忍。现阶段孩子嘴馋,哭一哭你就违背原则给他吃了这些又甜又咸又香的食物。长远看呢?你能一直满足他所有任性的需求吗?延迟满足会让孩子更有耐心,并形成更好的自我控制能力。(锵锵妈妈)

80后、90后普遍被认为是“蜜罐里长大的一代”,这种极具食物隐喻的形容也充斥着社会对溺爱的批评,因此,当他们为人父母后,对舌尖上的父母之爱就更显克制。尤其是在社会对“熊孩子、熊父母”的集体监督与道德批判环境中,他们希望自己是不盲目、不极端的“好父母”。但父母不再如他们祖辈与父辈那样直接板起脸做严格的法律守卫(费孝通,2010),而是开始寻求内在的道德教化,并将这种道德上的教导与价值宣讲以“润物细无声”的方式融入家庭的日常生活。通过弱化饮食与乐趣之间的关系、强化“饮食不是为了获取快乐而是为了避免痛苦”的观念,父母不仅希望塑造出自律与节制的儿童,也期待塑造出不溺爱、负责任、讲原则的“自我”。

四、“失序餐椅”中的儿童本位

在解决了“吃什么”问题后,“怎么吃”又成为摆在中国家长面前的另一个问题。家庭是早期教育的场所,孩子在这里学习生活中所需的知识、技能、做人的态度(费孝通,2010:122),餐桌则是家庭教育的前台:儿童能够在饮食偏好中体味本土文化,在食物回避中了解禁忌,在餐桌礼仪中学习道德,在宴会祭祀中领悟神圣,在食物分享中模拟互惠。因此,在传统的中国家庭餐桌上,儿童被要求保持礼貌的举止,如果出现粗鲁、脏乱、浪费的行为则会被家长制止甚至惩罚。费孝通曾在《江村经济》中如此描述中国家庭的餐桌礼仪:“家中每一个人在桌旁都有一定的位置。按家庭的亲缘顺序,家长面南,坐在‘上首’……父亲常利用晚餐时间对孩子进行管教。吃饭要讲吃饭的规矩。孩子不准抱怨食物不可口,也不准挑食。他如这样做,就立刻会受到父亲的责备,有时还要挨打。通常在吃饭时孩子都默不作声地顺从长辈的意见。”(费孝通,2020:112)在餐桌上,父母会代表社会来驯导孩子,让孩子心生敬畏,进而形成社会公认合适的行为规范。但对儿童来说,这样的环境并不友好。从成年人的要求、成人社会的标准再到依照成人需求设计的装置,他们遭遇的不是一个为他们方便而设的世界,而是一个为成人方便而布置的园地(费孝通,2010)。

笔者在受访家庭的餐桌上看到的却是另一番景象。大多数儿童自添加辅食起就与父母共餐,刚刚能够坐起时就被父母放进精心挑选的、有足够支撑力的专属餐椅中。在适应了三餐制之后,儿童便能和家长在同一时段享用正餐。准备好的温热固体餐食被放在浅底的专属餐具中,并被放在儿童可取的范围内,任由他们用手或勺、叉取用。在父母热切的注视下,儿童笨拙地拿起食物、塞进嘴里,他们用嘴唇、舌头、刚刚长出的牙齿去感受、研磨食物。在此过程中,食物可能掉落在餐椅周围,弄脏他们的衣服,甚至被故意涂抹在自己身上。一些孩子会因这种混乱的状况而愈加兴奋,他们咯咯发笑,挥舞着粘着食物的双手和餐具。父母则表现出预料之中的平静,或者被孩子略显笨拙的动作与声音逗笑,他们用语言和表情鼓励孩子继续进食,直至孩子表现出明显的拒食信号,才会结束进餐并进行彻底清洁。当被问到明知餐桌上会发生种种状况为何还鼓励孩子自主进食时,小岛妈妈答道:“尽管每餐结束后都要花不少时间为孩子清洁身体、餐桌及餐具,但自主进食的目的就是鼓励孩子自己探索食物口味,掌控进食节奏,锻炼小肌肉的发育,使手、口、眼、脑精确配合,他是在成长。”与小岛妈妈类似,不少家长都认同:餐桌上的混乱并不意味着孩子顽劣,而是发育规律使然,混乱背后是孩子自我意识的形成,是对生活与外部世界的珍贵体验。这种对儿童的全面支持与尊重也体现了这些家庭以儿童为本位的抚育理念。

卢梭等人提出的“发现儿童”的价值观被认为是近代教育形成的重要标志(刘庆昌,2015)。该观念推动了儿童与成人的区分以及对儿童纯真天性的假设的提出。在此基础上,儿童的需求开始被注意,他(她)开始成为值得特殊呵护的娇弱个体,以至于逐渐成为家庭生活的核心。然而,与社会关注“儿童特殊性”不匹配的是,尽管儿童的各项需求一再被挖掘,儿童的在场性却迟迟得不到确认:儿童成长的意义始终被限制在社会、国家与家庭之中。对中国儿童来说,他们的成长价值经历了为成年准备、为革命准备、为现代化准备、为家庭荣誉准备的历史转型,却始终缺少了对个人生命意义和体验的挖掘(王海峰,2020)。受后现代思潮的影响,当“发现儿童”转向“回归童年的本质”时,对个体价值与生命意义的关注促使家庭重视不同阶段儿童的发育特点。那些基于儿童发育水平与个性特征的个人经历都被认为是符合儿童成长规律的恰当的童年生活(苗雪红,2016)。因此,刻板的秩序与规训不再是抚育儿童时的关键词,以发展能力为核心的锻炼、尝试、体验开始被父母接纳。这也是现代家庭支持儿童进行自主进食背后的价值转向。

当我们带着对儿童本体的发现来重新审视那把“失序的餐椅”,儿童笨拙地尝试、不受控制地吵嚷等便都有了个人成长的意义。餐桌是儿童社会化的微缩场景,也是家庭对儿童规范化训练的开始。儿童的专属餐椅成为反结构的空间,传统的洁净观、秩序感、亲子关系在这里被打破并重构。在餐椅上,他们短暂地逃离了家庭的直接训导,那些探索外部世界的努力也被认为是开发能力、感受自我的过程,作为“弱者”的他们开始拥有力量。特纳将这种力量称为交融在文化上的另类表达方式——身份较低、职位较差、能力不足的人将有可能拥有一种神圣特征(特纳,2006)。这恰如其分地点出了儿童在自主进食中的自由与权力,更深刻地揭示了父母看似“纵容”孩子的行为背后的深谋远虑:在无序中,儿童锻炼能力、增长见识,为转换身份与角色积累技能;在容忍无序中,父母心怀善意地去理解儿童与成人间的自然差异,尊重儿童成长规律,也在更为放松的情绪中疏解了教导子女、规训言行的压力,推动亲子关系迈向平等、民主的新阶段。显然,这种无序是暂时的,它是新生命迈向复杂社会关系的起点,也是新父母与新世代重写家庭抚育风格的象征性标志。

五、共餐、分餐与合餐:儿童自主进食中的秩序想象

在受儿童本位价值取向引导的餐桌上,我们似乎很难发现秩序的踪迹,那么,看似无序的餐桌果真是远离社会控制的乌托邦吗?事实上,从饮食方式入手,如果引入对家庭关系的考察,我们依然能发现规则与边界的存在。从亲密关系视角来看,让儿童与家长感到放松的“亲子共餐”背后并非教养缺位,而是抚育风格向心灵教养的转化。而从代际关系来看,由于餐桌上有多种饮食方式,分餐与合餐、浓油赤酱与清淡精致并存的状况也体现了多种生活方式共存的新秩序,其背后是中国家庭转型的本土探索。

(一)亲子共餐:亲密关系下的心灵教化

近代中国的亲子共餐是展现父权、教育子女的时空,其中还隐含了抚育责任的性别分工——双系抚育下,负责外出劳动的父亲承担孩子的社会性发展,负责守家的母亲则承担孩子的日常照料。因此,当忙碌了一天的父亲回到家中,终于有了和孩子见面的时间,他会利用这个机会对孩子进行敲打与管教(费孝通,2020:112),餐桌上往往充斥着训话、评价和裁决。妞妞妈妈把原生家庭的餐桌氛围形容为“做规矩”:“我怎么拿筷子、夹菜的方式是否礼貌、吃的多少、挑不挑食都是我父母关注的点,所以我总在特紧绷的情绪中吃饭。”而我们观察到的餐桌氛围已与之相去甚远。在受访家庭中,不少父母将与年幼子女共餐视为一家人的团聚时光。“食不言、寝不语”的训诫不复存在,长幼有序开始被平等、亲密的家庭关系取代。那些被传统餐桌礼仪定为“坏习惯”的交谈更成为家庭生活中的美好瞬间。无论是在家吃饭还是外出进餐,家庭成员在餐桌上沟通生活趣事、交流工作进展、和咿呀学语的孩子对话……一副温馨祥和的景象。

抚育观念与家庭观念密切相关,幼儿能和父母一起轻松进餐也与家庭生活的私人化变迁有关。从20世纪末期开始,家庭正从一种上下有序的社会组织向个人情感生活的私人领地过渡(阎云翔,2020)。人们愈加重视个人幸福以及人际的情感联结,这种变化也使父母和孩子团结为一个共同面对外部世界的排他性的团体(阿利埃斯,2013)。但是,在家庭的情感价值被一再强调的同时,家庭的教育功能并没有被削弱。为了完成社会化,儿童必须接受并践行既有的社会规范,父母则需承担起传递社会规范的责任,这就为教育冲突埋下隐患——儿童对成人约束的抵制在所难免。因此,社会规范力量与现代家庭对亲密情感的呵护之间就存在张力。

为缓和张力,家庭的抚育风格开始发生变化。除了规训,成人还在心智、情感、个性发展方面给予儿童教化。即便儿童的被动状态与父母的权力运作依然存在,但和单纯规训相比,教化过程已更为缓和。控制关系也从传统礼节导向转为内部导向——儿童应尽早学会为自己的选择负责(北本正章,2020:46),并激发出探索食物乃至控制自身言行的内在动力。这也意味着,父母实施自主进食的核心目标仍是希望孩子养成良好的进餐习惯与餐桌礼仪。从修正行为使其符合社会规范,到通过传递知识来唤醒儿童的心灵自主,教育的目的开始发生变化——前者服务于社会,后者服务于儿童自身,前者让人心生敬畏,后者让人鼓起勇气(刘庆昌,2015)。为了促进儿童的心灵发展,父母在孕育孩子之初就以爱、支持、尊重来重塑教育的内核。无论是和孩子共餐还是鼓励孩子自主进食都是亲子间的双向教育。对孩子来说,他获得的是锻炼自己、探索世界的机会,是和父母交流情感、共同体验生活的经验。而对家长来说,由于对亲密关系的重视超越了对社会交往的需要(阿利埃斯,2017),与孩子一起围坐在餐桌旁品味美食也成为备受珍惜的欢乐时光。

创业中的琳琳妈妈将亲子共餐称为自己的“治愈时刻”,忙碌一天后的她迫切期待能与孩子和家人共享美食,并认为“再单调的食物都格外美味”。而身为保险经理的当当爸爸则给自己定下了一定要回家吃晚饭的规则,他说:“社会对保险业有一些偏见,我在工作中经常受气。但家里的餐桌仿佛有一种魔力,饭菜的香气、爱人的唠叨和孩子的笑脸都让我一解千愁。”在餐桌上,父母有机会感受无暇美好的童真,重温生命的本质,也有机会从温馨的家庭氛围中汲取能量。

(二)分餐与合餐:生活方式的代际分野

除了亲子共餐的温馨图景,受访家庭的餐桌还另有一番特别的景象:幼儿独享一份特制食物——食材精致、口味清淡、烹饪方法独特,并且拥有个人专用的餐具;其他家庭成员则依然采取合餐的方式共享食物,和孩子的饮食相比,这些成人食物的口味更重,大家公用餐具并很少使用公筷。出于呵护儿童健康的目的,很多家庭都严格遵守界限清晰的餐桌规范:成年人不能使用儿童的餐具,也不能用自己的餐具给儿童喂食,儿童也不能食用那些“成年人的食物”。谈到亲子分餐,小岛妈妈指出,老一辈人为了感受食物温度、方便喂食会先“尝一下”甚至“嚼一下”,但在当下的抚育文化中,这样的喂养方式已不被接受,并会被贴上“落后”“不洁”的标签。短短二三十年间,儿童与成人在家庭饮食上的区隔已相当明显。

一直以来,中国的餐桌文化深受合餐制影响,无论是日常家庭饮膳还是社交性公共宴饮,人们习惯在相互夹菜、推杯换盏的共食氛围中凸显亲密、建立联系。但从现代卫生防疫角度来看,合餐将大大提升疾病传播的风险,尽管餐饮行业已发布了推广分餐制的行业规范并鼓励大家在外出就餐时使用公筷,但在家庭内部依然应者寥寥(林海聪,2015)。从预防疾病传播的角度来看,家庭践行亲子分餐是为了防止儿童感染成人携带的细菌或病毒;从饮食健康的角度来看,家长不希望儿童摄入不健康食物。那么,既然明知存在疾病传播风险,其他家庭成员为何不一同实施分餐呢?既然注意到部分食物不够健康,家庭为何不推行统一的健康饮食标准呢?

元元爸妈的一致回答直击核心:“改变口味对我们成年人来说太难了。”的确,要让味觉和消化系统摆脱早期生活中所习得的厌恶与禁令是一件非常困难的事情(郭慧玲,2020),很多人在成年后依然维持着儿童期形成的食物偏好。正如布尔迪厄所言,原始训练在远离出生世界或出生世界覆灭后仍会长久存在并坚定地支持对出生世界的眷恋(布尔迪厄,2020:133)。但这也意味着,味觉是可以培养的,以幼儿照护者为主的“母亲世界”则是缔造口味的温床。因此,即便明知自己的饮食习惯不够健康也难以改正,但身为家长的他们仍希望将这种习惯在子女身上终结——通过抚育儿童来卸去一些悔恨的重负,修正自己糟糕的生活方式。

在同一张餐桌上,“洁净与危险”的共存暗藏了生活方式的代际分野,更埋下了家庭冲突的隐患。首先,新一代父母在餐桌上“严以律儿,宽以待己”的教养方式很难维持到儿童拥有更完善的自我意识阶段,对那些开始拥有选择或拒绝能力的儿童来说,父母的“另类食物”充满了吸引力,亲子间不同的生活规则也很容易遭到质疑。笔者在多次回访后发现,不少曾经期望能持续训育孩子口味的家庭在孩子两岁后都开始打破禁忌,带着为难情绪为孩子提供少量重口味食物、零食或是西式快餐。“当孩子问我,为什么爸爸妈妈可以喝可乐,我却不行的时候,我无言以对。”(妙妙爸爸)而在与祖辈一起生活的家庭中,冲突越发激烈。抚育知识没能及时更新的祖辈很难理解80后、90后父母对儿童饮食的严格要求,更无法容忍孙辈在一片狼藉中吃下他们眼中口味单调的食物。面对难以调和的代际差异,妞妞妈妈在生育二胎后谢绝了老人前来帮忙的好意:“我家老大是老人帮忙带大的,老人爱惯孩子,看到我们限制孩子吃东西就不高兴,这也让老大养成了挑食的习惯。老二来了,这次我要坚持自己的养娃原则。”从中我们也体验到中国年轻父母多层次的教养压力:在亲子关系中,他们努力成为有爱、平等对待孩子的好父母;在世代交替中,他们积极改写、缔造新时代的亲职定义;在多代际共同生活的家庭,他们要俯仰上下,努力维持与所有家庭成员的亲密关系。

六、教养新世代:当代中国家庭的抚育逻辑

本研究通过对婴幼儿自主进食方式的考察,来探寻当代中国家庭的抚育逻辑。在引入对代际特征的观察、深入家庭教养者的主观世界后,我们捕捉到了80后、90后中国父母“教养新世代”的抚育逻辑:从目标来看,他们希望营造有别于自身成长世界的平等、文明的环境,通过积极的教养实践培养出健康、自律的“新世代”。这不仅寄托了父母对子女未来的筹谋,还反映了其对自身成长过程的反思和对当下社会问题的关照。对比传统“指向下一代”的单向度育儿思路,这种抚育逻辑的最大变化就是在育儿过程中,父母不但格外关注子女的需要,还非常重视自己在抚育儿童时的价值、意愿与体验。

为实现“教养新世代”的目标,父母会在需求评估、价值取向、教养风格等方面做出全面调整。首先,在需求评估方面,父母在教养儿童时会有意识地区分儿童的“需求”与“需要”,比起他们自身经历过的、指向具体物质“需求”的抚育路径,他们更加关注儿童生命过程中长期、客观、普遍的生活“需要”。尽管二者都是父母之爱的表达,但前者将提供饮食视为满足儿童口腹之欲的手段,不仅有危害儿童健康的风险,还暗含了溺爱、放纵子女的道德归咎;后者则将提供饮食视为塑造儿童健全人格、强健体魄、优秀品质的机会。

在价值取向方面,新生代父母更推崇以儿童为本位的教养思路,并将儿童视为与父母血肉相连却精神独立的人。为彰显对儿童自我意识的理解与尊重,他们更加包容孩子在成长中的个体化表现,比起生硬地“立规矩、教本事”,他们更乐于看到儿童在主动探索世界过程中的自我觉醒与天性解放。受此影响,那些在餐桌上“制造混乱”的幼儿也并非传统意义上的“坏孩子”,而是拥有好奇心、积极学习、勇敢尝试的生动个体。

在教养风格方面,为呵护家庭成员间的亲密情感,新生代父母会尽可能在不伤害亲子关系的情况下完成社会规训,深入儿童心灵进行内在教化。尽管心灵教养想要传递的知识与信念仍是由成人社会制定(刘庆昌,2015),但比起粗糙的干涉与灌输方式,平等的沟通过程与柔性的情感交流显然更符合家长对教养氛围的期待。以食为媒,以餐桌为界,儿童得以在和乐的氛围中体验被爱、被尊重并获得身心成长,成人也得以在亲密的互动中获得心灵疗愈。

与既有研究相比,本研究力图呈现出父母在教养过程中的“自我建构”面向,这种教养新世代的抚育逻辑也使我们有机会观察到中国家庭更加生动的育儿图景:对父母来说,寻求个人认同是驱使他们积极投身抚育劳动的重要动因,它有效地调和了抚育压力与抚育动力间的关系,丰富了以往以关注焦虑为主的研究。对这些家长来说,“为人父母”的体验里不只有广为社会关注的教养焦虑,还有对疏解成人世界问题的美好期待。他们将公共生活与私人生活变迁的希望一并寄托在成长中的儿童身上。由此,这种来自父母的关怀也变得更加重要:它不仅能影响子女的未来,也能映射父母想成为什么样的人。它给成年人一副构成个人内心整合的模型(肖瑛,2020: 423),让他们有机会在抚育儿童过程中成为独特的个人。

需要说明的是,本研究尚存以下局限性:研究的样本取自北京市,考虑到区域发展与城乡差异,研究结果存在一定地域局限。此外,研究并非想要夸大青年群体在育儿过程中的获得感,文中也多次提到这些家长依然面临诸多劳心费力的育儿压力,但本文仍希望发出这样一种声音,在“一切为了孩子”的抚育动机之外,部分家长还非常在意自己如何做好父母。他们一边面对社会对教养者的监督,一边承受着来自反身性的自我质疑,这也让他们持续地去发问、行动:如何使自己成为民主、尊重孩子的父母,并免于“不负责任”的社会批评?如何通过特定教养技巧为儿童赢得人格与品质上的核心竞争力?如何在教养新世代的过程中推动社会进步?而洞悉教养者“自我”世界、关注他们在“为人父母”过程中的意识与实践,不仅是本研究的余论,也是我们继续反思教养焦虑、教养重负、教养冲突问题的新起点。

(注释与参考文献从略,全文详见《社会学评论》杂志2022年第3期)