教育社会学

如何打开黑箱? ——关于教育不平等的西方民族志研究及其启示

如何打开黑箱?

——关于教育不平等的西方民族志研究及其启示

沈洪成

《社会学研究杂志》2020年第1期

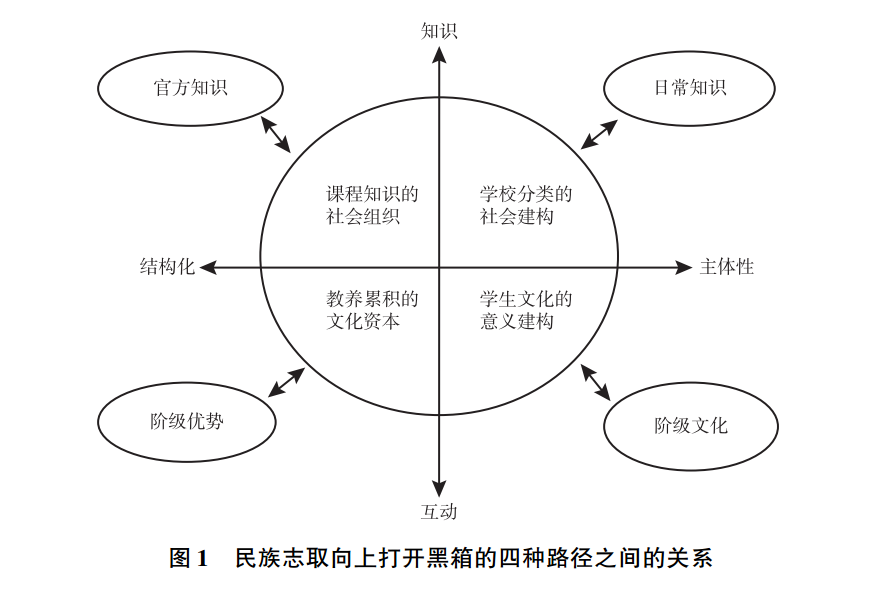

摘要:阶级优势如何通过学校教育过程实现,这是教育不平等研究的核心议题。本文通过梳理发现,西方民族志取向的教育不平等研究发展出四条研究路径:学校分类的社会建构、课程知识的社会组织、不同阶级子弟在学校教育中的适应以及学生文化的意义建构。以上四条路径在关注点上存在“知识—互动”的差异,研究思路上存在“结构化—主体性”的差别,由此可以打开黑箱,把握教育过程的整体知识图景。中国教育平等问题涉及的机制更为复杂,当前急需以学校为田野,把学校教育过程带回来。

关键词:教育不平等;打开黑箱;学校教育过程;学校民族志

关于阶级如何运作的讨论(Lareau,2008)虽然充满了争议,却具有强大的吸引力。厘清它在学校中如何发挥作用,正是教育不平等研究的核心关切。对学校教育过程(schooling)的黑箱给予更多的民族志(ethnography)透视,有助于检视阶级优势在学校中产生了何种效应(Calarco,2011),进而厘清社会与文化优势转化为教育不平等的过程到底是怎样的(Lareau & Horvat,1999)。本文关注教育过程不平等,主要关注如何以民族志方式,通过探究学校内部的师生互动与教学过程,分析社会阶级是如何在具体的学校情境中生产出来的。就此而言,西方学者从多个路径切入这一问题,不断深化着我们对学校的平等承诺如何走向其反面的理解。然而,究竟如何打开黑箱(open the black box),却始终没有得到集中而又系统的讨论。当前中国有关教育平等问题的研究主要是采取定量方法的社会分层与流动研究,以学校为田野展开的研究相对薄弱。在学校教育内部与外部处于剧烈变动的背景下,学校民族志对探究中国剧烈转型中的阶级分化过程所发挥的效力还非常有限。因此,本文力图回答如下问题:在西方教育不平等研究中,何为打开黑箱?打开黑箱的主要路径有哪些?如何构造整体的知识图景?又如何基于中国经验,拓展打开黑箱的理论效力?

一、成为黑箱的学校教育过程

打开黑箱这一说法主要源于1977年卡拉贝尔和哈尔西编辑《教育中的权力与意识形态》一书时合作撰写的长篇述评。他们梳理了20世纪60-70年代中期教育社会学的五种理论传统,认为功能主义、人力资本理论、方法论经验主义、冲突论都将学校教育过程置于黑箱之中(Karabel & Halsey,1977:11、16、25、44),着眼点在于学校教育输入和输出这两端,忽略了具体的学校教育过程的重要性。20世纪70年代新教育社会学(new sociology of education)开始关注学校的教育内容和内在运作(Karabel & Halsey,1977:45),为打开黑箱提供了可能。但是,基于新教育社会学的理论框架所展开的系统经验研究还很少。因此,卡拉贝尔和哈尔西也未能就此展开深入讨论。这一述评发表后,重要的民族志作品不断出现。20世纪90年代初,梅汉在《理解学校中的不平等》一文中梳理了相关经验研究,强调文化因素、主体性以及学生教育生涯在教育不平等研究中的重要性(Mehan,1992)。由于梅汉着眼于阐释学的整体思路,打开黑箱的各种路径之间的分野未被充分厘清。20世纪90年代以来,相关民族志关注的议题进一步得到拓展,但打开黑箱的各种路径仍缺少内部整合,容易导致知识生产的碎片化。2010年韦斯(L.Weis)所做的努力值得一提。她在一本教育社会学手册中撰写了《社会阶级与学校教育过程》一章,从阶级如何在家庭与学校的日常实践中生成的角度,勾勒了官方知识及其分配、有价值的父辈资本及其与学校的关联、学生主动的认同生产三种思路(Weis,2010)。这一梳理并不完整,相关讨论也比较简略。本文承接这一努力方向,力图展开系统梳理与比较。

要理解打开黑箱这一路径的特殊性,最好从它的反面开始。首先是打开黑箱在再生产理论中的位置。20世纪70年代以来,再生产理论一直处于教育不平等研究的中心,新马克思主义传统为此提供了理论根据。再生产源于马克思对商品生产过程的讨论。马克思认为,工厂中的商品生产过程是暂时的、片面的,只有在物资资料和劳动力不断投入的条件下才能维续。马克思指出,资本主义生产过程在自身的进行中再生产出劳动力和劳动条件的分离(马克思,1975:633),由此开启了有关再生产的讨论。马克思将再生产概念置于经济生产过程中使用,阿尔都塞(Althusser,1971:143)则将马克思对生产条件的关注理解为一条“无尽的链条”,力图在经济生产与学校、家庭、宗教等意识形态的国家机器之间建立更具弹性的关联。在阿尔都塞这里,学校这一意识形态机构与经济生产之间的关系还停留在思辨层面,鲍尔斯与金蒂斯则基于美国资料对此展开了严格的经验证明,用符应原则(correspondence principle)来表述学校教育里的社会关系与经济活动中的生产关系之间的内在关联(Bowles & Gintis,1976:131),后续研究多以此为基点展开对话。再生产理论将学校教育与其他社会机构之间的关系置于分析焦点,并没有到学校内部去审视再生产的过程是如何进行的(阿普尔,2008:19),学校教育过程本身被忽略,黑箱也由此产生。为打开黑箱,就需要将学校教育过程重新置于分析的焦点。在批判性地检视再生产理论的过程中,蒙罗和托雷斯(2012:211)最具理论综合的雄心,他们用主体性的回归来概括新教育社会学与文化研究所提供的启示,力图均衡处理结构、文化和主体问题。但是,他们对学校教育过程的相关议题采取“零敲碎打”的方式展开,既没有系统清理相关研究主题,也没有将学校教育过程置于再生产讨论的核心。因此,打开黑箱力图将学校教育过程置于分析焦点,从而避免对鲜活经验现象的遮蔽。

其次是打开黑箱与定量方法的争辩。20世纪60年代,教育不平等研究中出现了一场方法之争。一方面,科尔曼等(Coleman et al.,1966)关于教育机会均等的报告、舒尔茨(Schultz,1961)的人力资本理论以及布劳和邓肯(Blau & Ducan,1967)的地位获得模型在学术界和政策层面产生了广泛影响,而这些研究都是比较典型的“输入—输出模式”;另一方面,常人方法学的早期代表人物西克雷尔(Aaron V. Cicourel)在一所高中对学校内部的学生分类过程展开民族志研究,则凸显了学校教育过程的重要性(Cicourel & Kitsuse,1963:9),但该研究因样本量太小且没有使用封闭式问题而受到质疑。西克雷尔在回顾这场方法之争时说:“我们与科尔曼讨论了理论和方法问题,却无法达成一致意见。但是这一交流非常有意义,因为我们对那些仅仅相信问卷调查的社会学家如何批评我们认识得更加清楚了。科尔曼的研究无法把握深深嵌入地方组织和家庭决策中的学校与家庭的日常生活”(Cicourel,2009)。科尔曼和西克雷尔的争辩如同一个缩影。20世纪70年代以来,由国家资助和政策导向的政治算术与各种民族志取向的研究都得到了长足发展,共同推动着教育不平等研究。但是,两种研究路径之间的争论仍然存在。围绕布迪厄的文化资本概念,迪马吉奥和拉鲁的理解就有很大差别:前者将其视为不同阶级所拥有的有价值的“物品”,并通过高雅艺术来测量(DiMaggio,1982);后者则将其理解为特定情境中被激发出来的“潜能”,并提出“权力去哪儿了”的质疑(Lamont & Lareau,1988)。学校民族志长于捕捉具体社会情境中微妙而又隐蔽的过程,有助于打开学校教育过程的黑箱。由于民族志在方法论的阐述上并未形成完整体系,与定量方法的对话能力较弱。因此,对民族志取向上不同研究路径的系统梳理有助于摆脱这一困境。

最后是打开黑箱与静态视角的差异。帕森斯(Parsons,1959)将班级作为理想的分析单元来看待,从价值共识的内化与实际成就的分化来理解班级。然而,帕森斯笔下的班级是一个缩微的社会体系,被动承载着宏观社会体系所分配的功能。打开黑箱的路径强调的则是班级中的实际互动过程,认为日常生活的实在(Berger & Luckmann,1967:33)才是社会分析的真正基础。对学校教育动态过程的关注不仅意味着经验研究着眼点的转移,还受到现象学社会学、常人方法学、符号互动论等新兴理论的激励。教育不平等研究所着力关注的入学机会、升学机会、受教育程度等差异是在学校教育过程中不断实现的。西克雷尔等人(Cicourel et al.,1974)关于儿童早期教育经历中语言使用与学业成就的开创性研究即着眼于此。因此,从学校日常生活中破解阶级的隐蔽过程,有助于避免价值观内化或意识形态灌输的分析理路存在的问题,将具体情境中的动态过程置于分析焦点。

总之,若将学校视为黑箱,就会无视教师和学生活生生的体验,支持针对学生成绩的结构分析以及社会资源的“输入—输出模式”研究(吉鲁,2016:55)。由于长期而又细致的课堂观察费时费力(Karabel & Halsey,1977:54-55),研究者倾向于采用定量方法展开大尺度的比较研究(Heath,1983:8),较少关注教育模式被创造和维持的过程(Lareau,1987;MacLeod,1987:2;Bernstein,2000:4)。打开黑箱的独特之处在于探究教育不平等是如何在学校具体教育过程中生产出来的。具体来说,它强调分析学校内部运作机制的重要性,更多地采用学校民族志方法,并且力图带入过程性视角。通过梳理不同时期的主要研究理路,打开黑箱的整体知识图景才有可能呈现出来。

二、打开黑箱的主要路径

学校教育空间既是知识的生产、分配、传递、评价的空间,又是学生、教师、教育管理者、家长频繁互动的空间。前者围绕教学活动展开,常常被社会学者轻视;后者围绕社会互动展开,易于被教育学者忽略。但是,知识的传递与��人间的互动是最为基本的关注对象。下面我们将细致辨析相关文献,探讨它们是如何打开黑箱的。

(一)常人方法学视角下学校分类的社会建构

常人方法学视角力图回答以下问题:作为“理所当然”的评价手段,学校中的类型划分是如何在教师与学生的互动过程中完成的?通过对学生进行分类,将学生分流到不同轨道上,是现代学校教育最基本的功能。客观的、中立的、去脉络化的学业评价机制,被视为构造教育平等的基石。常人方法学恰恰将学业评价问题化,在学校习以为常的教与学的活动中考察学校分类所牵涉到的常识观念和日常处理策略,借此探究教育机制的核心。不过,此类知识并非我们通常所认为的课程知识,而是源于现象学社会学为知识社会学开辟的新路径。舒茨(Schutz,1967:187)探究行动者在日常生活中持有的最基本的信念以及基于日常经验积淀形成的类型化知识,它们以手头的库存知识(stock of knowledge at hand)的形式呈现出来。加芬克尔(Garfinkel,1984:76)进一步推动了现象学的社会学化,在日常社会互动过程中探究知识的构成。伯格和卢克曼(Berger & Luckmann,1967:27))则将日常生活中的知识问题置于社会学分析的中心。海曼(Heyman,1980)认为,对教育社会学而言,常人方法学提出的问题往往是:我们被要求接受以及要求其他人接受的有关教育的知识的本质到底是什么?学生分类的预设所获得的合理性使它成为毋庸置疑的知识,常人方法学在日常教学情境中将其“问题化”,显示了独到之处。

学校的分流过程是一项重要研究议题,高中阶段的分流尤为重要。20世纪60年代美国学校的咨询制度(counseling system)逐渐科层化,在学生分流中承担着重要角色。由此,咨询师的决策对学生的分化产生了重要影响。西克雷尔的一项研究通过对一所高中的咨询师、学生、家长的细致观察和访谈,分析学校这一组织化情境中特定分流结果被生产出来的过程(Cicourel & Kitsuse,1963:12)。研究考察了咨询师使用什么样的观念、定义、标准来辨识、分类、记录学生,从而让他们接受相应课程,进而分流到适合上大学和不适合上大学的轨道上。学校咨询师声称,客观而又中立的标准化测验是他们使用的方法。西克雷尔则认为,咨询师判断的基础主要有三方面:学业成绩的客观评价、日常分类的主观评价以及社会阶级类型。而指导咨询师对学生进行分类的,则是理性与常识判断的微妙结合(Cicourel & Kitsuse,1963:71),咨询师在日常生活中形成的判断在分类中起到了重要作用,结果是优势阶级子弟即使成绩较低,也更容易被分流到上大学的轨道上,劣势阶级的情况则与之相反。不仅如此,正是由于日常知识具有模糊性和理所当然的特征,使得行动者预设互动双方了解彼此(Cicourel & Kitsuse,1963:149),从而可以更为有效地完成分流过程。因此,通过考察咨询师组织思想和经验的分类过程,通常被认定为既定现实的学生类别被置于日常互动脉络之中,阶级正是在“不言自明”的日常生活中构成的。

为进一步拓展学校分类过程研究,西克雷尔转向幼儿园和小学低年级这样的早期教育阶段,对基于标准化测验的分类、基于日常经验的模糊分类等展开了更为系统的研究,《语言使用和学业表现》一文成为典范之作。西克雷尔与学生通过录音、录像、访谈等方式对课堂教学中教师对学生的评价过程展开了极为细致的语言分析。学校所建立的客观评价原则总是力图确立何为正确、何为错误的客观标准。西克雷尔等(Cicourel et al.,1974:72)则认为,学校中使用的社会类型(social types)常常是被发明出来辨识学生行为特征的,以便使现实得到说明和合理化。学生在回应标准化课程或测验时会出现错误,但需要将其放到教师、测验者和儿童的互动过程中来理解。从学校日常生活的角度来看,恰恰是师生互动中出现的注意力、记忆力、话语差异、错误的猜测等误解(misunderstandings)现象才使得参与者顺利展开互动(Cicourel et al.,1974:5-6)。不仅如此,教师与学生的互动过程具有索引性(indexical)特征,需要借助大量默会而未明言(seen but unnoticed)的知识才能达成相互理解(Cicourel et al.,1974:32)。教师在课堂教学中不会为学生提供所有教学信息,儿童必须从其他地方寻求协助才能进一步阐释口头说明、指令和问题,必须动用当下的材料、课堂经验、其他孩子的活动、教师的姿势、身体趋向、声音语调等,通过调动以往经验才能知道如何在具体场景中展开行动(Cicourel et al.,1974:87-88)。由此,常人方法学将分类转换成极为复杂的日常互动,具体展现在师生之间语言和非语言的直接当下的交流之中。西克雷尔并没有将这一讨论明确地引向日常互动的阶级和制度背景。由此进一步推论,默会而又未明言的知识显然有其生活世界的基础,不同阶级子弟基于生活经验累积起不同的库存知识,又在师生直接当下的互动过程中展现出来。教育不平等的隐秘之处恰恰在于,阶级和制度背景被遗忘,客观评价原则在直接当下的师生互动过程中维系了学校教育不言自明的合理性。因此,将学校分类这一常识性预设放到日常互动中来理解,为打开黑箱提供了可能。

一些研究进一步探究了学校中的标准化测验、教育决策制定、作为“守门员”的初级学院咨询师、分轨、能力分组等分类实践的社会建构过程(Mehan & Wood,1975;Mehan et al.,1986;Erickson & Shultz,1982;Oakes,2005;Marlaire & Maynard,1990)。尤其值得注意的是,梅汉从研究方法和研究议题上拓展了西克雷尔的分析路径。就前者而言,梅汉(Mehan,1978)提出了构成性民族志(constitutive ethnography)的方法,认为学校中的分类实践是教师、学生、教育管理者等合作生成的结果,研究重点需要放在主体创生结构的过程上,从而更好地把握特定制度背景下的学生教育生涯,深入挖掘创造不平等的日常互动机制;就后者而言,梅汉(Mehan,1992)提出了构成性行动(constitutive action)的概念,认为学校中的参与者在制度实践中积极生产意义,既可能生成不平等也可能生成平等,通过强调主体性可以赋予学生改变自身处境的能力。在后续研究中,梅汉还转向了促进教育平等的行动研究,展现了从公共社会学(public sociology)的角度增进教育平等的努力(Mehan,2008)。在理论层面,梅汉(Mehan,1980)关注学生有效参与课堂教学需要知道些什么。学生需要累积大量知识,并在互动中采用合适方式展现出来。在实践层面,梅汉(Mehan et al.,1996:19)考察了对来自弱势群体的低学业水平学生给予特别资助的项目效果,认为学校教育能够通过传递文化资本、建构社会网络促成社会流动;梅汉(Mehan et al.,2012)还呈现了有关提升大学入学机会的行动研究的发现,即通过有效的师生互动等方案,让劣势阶级获得文化资本,从而跨越阶级界限。通过研究者与实践者的紧密合作,梅汉从增强学生行动能力的角度寻求教育变革的路径,关注在学校中改变劣势阶级处境的可能性,学校日常互动过程中主体性的生成正是其核心关切。

就打开黑箱而言,常人方法学提供了以下启示:在分析路径上,从学校分类实践中探究常识的社会构成,率先将过程性视角引入教育不平等研究;在研究方法上,对课堂教学中的日常互动片段展开密集观察和访谈,据此进行极为细致的语言分析,形成学校民族志的典范;从政策意涵上来说,始终强调教师与学生建构社会生活规则的能力,为具体情境中寻求教育平等提供了可能。不过,常人方法学的观察与解析始终聚焦于直接当下的互动过程,较少引申到阶级结构与社会制度背景之中。后续研究在吸收常人方法学独特路径的同时,又力图将其融入更具综合性的分析框架之中。事实上,梅汉也强调教育不平等研究需要解决宏观与微观二元论的问题(Mehan,1992)。就中国的教育研究而言,针对学校教育过程展开密集的观察、访谈、分析,仍然是需要完成的最为基础的工作。由于中国基础教育阶段以分数为基础的学业评判始终处于主导地位,对不同阶层的学生可能具有不同意涵。常人方法学的路径有助于我们对这一评判机制进行更为敏锐的审视。

(二)知识社会学传统中课程知识的社会组织

知识社会学传统聚焦于以下问题:学校中“给定”的课程知识是如何构成的?如何在学校中传递?又对哪一阶级更为有利?通过强调在学校日常互动中分析课程知识并将其与宏观社会体制相关联,有助于建立课程知识的综合分析框架。课程知识处于学校教育最为核心的位置,教育不平等研究中忽略课程知识本身就是异常吊诡的事。20世纪70年代初扬(Michael Young)即指出,学校中的知识如何被选择、组织和评估,这个问题完全为社会学家所忽视。与常人方法学类似,知识社会学传统同样认为课程知识并非客观、中立与透明的(扬主编,2002:25)。不过,仅仅认识到这一点还不够。阿普尔(Apple,2004:26)就此指出,一味强调实在的社会构成的普遍原则,就无法解释为什么是此种社会与文化意义通过学校得以传递,也无法解释知识控制如何与支配阶级的意识形态统治相关联。知识社会学一方面从日常互动情境剖析课程教学如何在师生互动中建构起来;另一方面又从权力与意识形态入手,分析正规课程知识的阶级导向与社会控制意涵,从而将其与更为宏观的社会制度背景相关联。

首先,需分析课程知识的社会来源。课堂知识通常以不言自明的合理性获得认可。斯宾塞(2005:44)以科学为评判基点确立何种知识最有价值,建立起客观而又中立的课程知识意象。知识社会学传统对这一预设进行了批判。扬借助马克思、韦伯、涂尔干等古典社会学家的观点分析了课程知识的阶级基础。在优势阶级的支配下,最重要的课程知识日益变得抽象、高度书面和个人主义,而且与日常生活经验相割裂(扬主编,2002:48)。此一知识类型被统治阶级生产出来并赋予其天然的合理性,劣势阶级难以适应。阿普尔(Apple,2004:XIX)有关“谁的知识最有价值”的设问具有很大的冲击力。他借助新马克思主义者的观点,将课程知识归结于主流意识形态的控制,并将有关意识形态运作的讨论引向学校教育过程之中,讨论统治阶级如何通过课程知识确立其霸权(hegemony)。知识社会学将课程知识作为一种社会建构的产物来看待,但是,这一建构并非常人方法学所说的由主体生成规则的过程,而是意识形态或优势阶级的控制。由此,有关课程知识根深蒂固的预设被打破,为教育不平等研究开辟了广阔空间。

其次,应关注课程知识的内在架构。只有进入课程知识内部,才能探究它如何传导权力与控制原则,伯恩斯坦提供了最为精致的分析框架。他早期对不同阶级子弟语言使用的差异感兴趣:中产阶级子弟在组织意义时表现出普遍主义倾向,形成精致型符码(elaborated code);工人阶级子弟在意义表现上则是特殊主义的,形成局限型符码(restricted code)(Bernstein,1971:125)。学校的意义系统是普遍主义指向的,中产阶级孩子更容易接受学校的社会结构、教育目的和手段(Bernstein,1971:30)。伯恩斯��还对课程知识本身展开系统研究,力图挖掘调控课程、教学、评价机制的深层原则。为此,伯恩斯坦(Bernstein,1975:88-89)提出了分类(classification)和架构(frame)两个概念:前者是维持不同内容之间界限的程度,后者是知识传递与接受过程中师生所拥有的选择、组织、步调、时序的控制程度。通过分类与架构的强弱之分,可以区分两类课程:学科间界限清晰、师生控制较强的集合型课程(collection curriculum)以及学科间界限模糊、师生控制较弱的整合型课程(integrated curriculum)(Bernstein,1975:105)。伯恩斯坦还进一步区分了两类教学法:显性教学法(visible pedagogy)采取强分类和强架构实施教学,教学进度及考评标准都被严格限定;隐性教学法(invisible pedagogy)则通过弱分类和弱架构实施教学,教学与考评标准都比较灵活(Bernstein,1975:116-117)。由此,不仅可以探究课程知识体制的历史变迁,还可以分析不同阶级在课程知识类型和教学形式掌控能力上的强弱。从事物质生产的旧中产阶级以“强分类、强架构”的方式教育孩子,显性教学法对他们有利;从事符号生产的新中产阶级以“弱分类、弱架构”的方式教育孩子,隐性教学法对他们有利。但是,为应对升学考试,新中产阶级最终还是要回到“强分类、强架构”的课程上,结果在中学接受隐性教学法的多是升学无望的工人阶级子弟(黄庭康,2017:84-85)。伯恩斯坦构造的综合分析框架不仅回应了课程知识与宏观层面的权力和控制机制之间的关联,还将这种关联纳入教育传递的内在结构之上,为打通学校内部与外部的关联提供了极其重要的启示。

最后是课程知识的阶级分配。通过在具体课堂教学中展开经验研究,可以更细致地探究课程知识的阶级分配状况。首先,学校课程知识本身可能产生阶级分化,可以考察以不同阶级子弟为主的学校之间课程知识的差异。安扬(Anyon,1980,1981)对四个类型的小学展开民族志研究,认为其课程主题与材料具有相似性,但课堂教学实践与师生对知识的理解却存在巨大差异:工人阶级学校传递的知识偏向事实和技能,形成死记硬背的学习文化,老师还要经常面对学生的消极反抗;中产阶级学校传递的知识更为概念化,认为只有理解了知识,学习才有价值;富有的专业学校不仅强调知识的概念化,还强调知识的发现、建构和意义创造;精英学校传递的知识则富有挑战性,享有特权的学生在刻苦努力中形成具有优越感的学习文化。不同阶级子弟所习得的正是其未来职业发展所需要的知识。其次,在同样的课堂知识与教学情境中,不同阶级子弟的经验可能不同。莫雷斯等人(Morais & Antunes,1994)基于伯恩斯坦的分析框架,使用课堂观察、半结构访谈、问卷法在小学自然科学教学情境中收集资料,探究课堂教学情境中学生的行为表现差异。黑人工人阶级子弟在强分类、强架构的教学中认识到需要服从,也做出服从举动;他们在弱分类、弱架构教学中,认识到需要参与,却无法参与其中;白人中产阶级学生则无论在何种教学情境中,都认识到需要参与,也能够参与其中。对具体的课堂教学过程展开民族志研究,有助于厘清课程知识的阶级化状况。

就打开黑箱而言,知识社会学力图将知识、权力与阶级紧密勾连起来,打通学校外部与内部的运作机制。但是,当知识社会学从知识(knowledge)转向知识持有者(knowers)时,对课程知识的解构容易产生相对主义问题,也难以在现实政策层面提出建设性方案(Whitty,1977;Moore & Muller,1999)。扬(Young,2008:16)据此提出在现实主义基础上建构知识的社会构成的可能性,强调“把知识带回来”。另外,如何深化在具体课程教学过程中的经验研究则是重点所在。就中国教育研究而言,中国基础教育阶段的课程教学向来具有由教师主导的灌输特征,而教育部推动的新课程改革则力图改变这一状况,当前的学校课程设置与教学活动正处于变动之中。对此展开民族志研究,有助于展现中国课程知识转型中权力、知识与阶层之间的复杂勾连。

(三)文化资本视角下不同阶级子弟在学校中的适应

文化资本视角着力回答以下问题:置身于同样的学校教育环境,不同阶级子弟的适应存在何种差异?又为什么存在这种差异?考察家长、学生、教师的日常互动,有助于展现家庭优势如何被激活并“沉淀”在学生身上,从而产生持久的“利润”。就此而言,阶级优势并非固定在父辈稳固的社会地位上,而是借助文化资本发挥效力。布迪厄认为,当代社会区别于传统社会的重要特征在于,以经济为基础的阶级统治要延续,就必须通过文化实施符号暴力(Bourdieu & Passeron,1990:4),而学校教育正是实施符号暴力最为核心的机构。布迪厄从身体化、客观化、制度化三个层面对文化资本所做的界定(Bourdieu,1986)已成为后续研究经常援引的内容。但是,一旦涉及经验层面的操作,研究者对文化资本的理解又陷入了争辩之中。戴维斯和里兹克(Davies & Rizk,2018)系统回顾了美国教育研究中文化资本的三种传统:迪马吉奥传统(DiMaggio Tradition)通过高雅文化来测量文化资本,将其纳入学业成就获得的模型之中;拉鲁传统(Lareau Tradition)通过民族志方法探究家庭教育策略在学校教育中所获得的制度性奖赏;柯林斯传统(Collins Tradition)则将文化资本视为日常互动仪式中为群体成员所共享的意义系列。拉鲁传统有助于从整体上理解文化资本在具体情境中的复杂运作过程,正因为如此,拉蒙特和拉鲁(Lamont & Lareau,1988)才提出,文化资本的精髓是社会与文化排斥可以通过合法化的身份文化符号进行,而很多研究常常将文化资本从它嵌入其中的微观政治框架(micro-political framework)中抽离出来。因此,文化资本是一种结构性的社会排斥过程,以符号暴力的隐蔽方式发挥作用,具体展现在教师、学生、家长的复杂互动过程之中。

首先,不同阶级的家庭教养存在差异。要破解阶级运作的密码,往往要从家庭教养开始,尤其应关注儿童早期生活经历中家庭所发挥的重要作用。希斯(Shirley Heath)基于十余年的田野调查资料,将语言习得放到阶级背景中,系统比较黑人工人阶级、白人工人阶级、城市中产阶级儿童在家庭与社区环境中语言习得的差异。在种族隔离废除的背景下,不同阶级与族群的儿童同校就读,学业成就迥异。希斯认为,语言使用牵涉到不同的文化模式,如时空秩序、问题解决技巧、群体忠诚、娱乐偏好等(Heath,1983:344),只有城市中产阶级更容易适应学校文化模式和工作场所的环境。拉鲁的研究并不局限于语言习得,而是对工人阶级和中产阶级的家庭教养过程展开全方位比较。通过对12个孩子家庭生活的细致描绘,拉鲁认为工人阶级的家庭教养为自然成长,中产阶级则是协作培养(Lareau,2011),后者更容易满足学校教育的要求。拉鲁还对这些孩子展开了跟踪调查,发现从高中向大学过渡的过程中,教养方式的差异仍然存在(Lareau & Weininger,2008);而从工作后与社会体制打交道上来看,工人阶级面对官僚机构时容易遭受挫折,中产阶级则熟悉游戏规则(Lareau,2015)。由此可见,家庭教养中“看不见”的不平等(Lareau,2002)以隐蔽形式存在并产生持久影响,阶级优势通过这种方式得以实现。当代社会的育儿方式、育儿市场与相关政策都在发生变化,有研究专门关注中产阶级在育儿实践中所做的选择与管理,母亲在其中承担着关键角色,由此产生了专业性母职(professional mothering)(Vincent & Ball,2006:165)。关注教养实践的研究常常有一个潜在预设:在父辈的教养方式中儿童处于“顺从”位置。为应对这一问题,有研究关注儿童自身的独特作用,探究暑期活动安排上的阶级差异:儿童不一定会依从家长的规划,他们自身累积的资本也会影响到活动安排,补偿父母所缺乏的资源(Chin & Phillips,2004)。

其次,不同阶级的家校关系存在差异。阶级的影响不仅体现在家庭教养之中,还体现在父辈对学校教育的直接参与上。传统上家校之间是分离的,家校之间的纽带最先被优势阶级建立起来,家校之间的地带成为阶级运作的重要场域。拉鲁在两所小学展开民族志研究,对不同阶级的家校关系进行了细致比较,认为工人阶级的家校关系是断裂的,中产阶级则是互联的(Lareau,2000)。为应对学校中出现的问题,中产阶级可以借助家长的社会网络展开集体行动(Horvat et al.,2003),但是他们与学校管理人员之间存在结构性矛盾(Lareau & Muñoz,2012)。拉鲁就工人阶级的被动参与和中产阶级的主动参与展开了比较。雷伊则同时纳入阶级、性别、族群视角,以两所城区小学33位中产阶级和工人阶级母亲为案例,认为所有母亲都表现积极,但是参与效果不同:工人阶级母亲不太能够承担教育专家的角色,向教师提出的要求较少,无力改变已经察觉到的问题(Reay,1998:159-160)。因此,家校关系是强化阶级优势的重要方式。

最后,不同阶级子弟在学校中的表现也有所不同。对家庭教养和家校关系的研究有助于明晰不同阶级子弟如何累积文化资本,但要打开黑箱,就必须对学校教育过程本身展开研究。卡拉尔科(Jessica Calarco)的研究在文化资本理论、民族志方法、阶级比较方式的使用上都延续了拉鲁的思路,但将关注焦点放在了学校内部,描述了课堂中的阶级现象(class in the classroom)。通过在同一班级观察两个阶级的子弟在相同教师前的表现,卡拉尔科认为儿童并不是自然而然地延续家庭优势,而是在课堂上积极主动为自己创造机会。从向教师寻求帮助上来说,与工人阶级子弟相比,中产阶级子弟更为果断、直接、频繁地寻求帮助,甚至会直接打断教师(Calarco,2011),而这又源于其父辈为课堂活动所做的训练向子女传递了什么是恰当的课堂行为方式(Calarco,2014)。因此,中产阶级子弟并非只是顺从教师期望,还会积极寻求更多帮助,从而形成主动协商的优势(negotiated advantage)(Calarco,2018:186)。阶级差异虽然存在,但社会底层也可以通过学校教育习得文化资本。一项对精英大学不同阶级本科生的研究显示,劣势阶级大学生并非是同质的,就读于优质寄宿制高中的学生逐渐习得文化资本,进入大学后有能力与学校权威建立紧密关系(Jack,2016)。

就打开黑箱而言,文化资本视角对家庭与学校的日常生活进行了细致刻画,具体展现了家庭成员之间、家校之间、师生之间的互动过程,进而解析那种“看不见”的不平等。文化资本视角关注的重点通常在社会阶级的影响,而非作为主体的学生。然而,文化资本的社会排斥面向只是隐晦地表达于阶级差异性之中,教育制度本身并未得到深入讨论。对中国的教育研究而言,将阶层比较的思路放置到教育制度与政策的宏观背景中考量,有助于呈现不同阶层围绕教育资源产生的分割与斗争,进而凸显中国经验的特质。

(四)文化认同视角下学生文化的意义建构

文化认同视角关心以下问题:不同阶级子弟如何在学校教育空间中积极主动地构造属��自身的文化意义?它在社会再生产过程中又发挥何种作用?将学生的主体性置于分析中心,有助于探究学生文化对教育不平等究竟意味着什么。就此而言,考察源自父辈的文化资本固然重要,但不同阶级子弟在学校教育过程中的感受、理解、判断、行动也同样值得关注,这与父辈的影响和学校的支配意识形态可能有很大差异。文化认同视野是在与再生产理论的对话中发展起来的。马克思(1975:629)在论述再生产概念时已经指出,在工人的劳动产品从工人这一极移到资本那一极时,不能让这种有自我意识的生产工具跑掉;罗马的奴隶由锁链锁住,雇佣工人则由看不见的线系在自己的所有者手里。为此,就要把工人关进庞大的有道德的贫民习艺所(马克思,1975:633),从而完成工人自我意识的再生产,这是社会再生产分析的必然要求。不过,马克思所说的看不见的线主要位于经济生产过程之中,后续研究从文化层面深入拓展了马克思的分析,呈现了不同阶级子弟所共享的文化意义。

工人阶级的延续是再生产理论的核心问题,其子弟的文化认同也是现有研究最为关注的。威利斯通过对12名工人阶级违规生的深入访谈,描述了调侃老师、找乐子、搞小团伙等反学校文化,回答了工人阶级如何主动子承父业的问题(Willis,1981:1)。虽然他们最终走上工人岗位,却并非“符应”资本主义生产所需要的安分守己的劳动力。他们通过积极反抗造就阶级地位,显示了社会再生产的悖谬之处,学生文化正是理解这一现象的关键。延续反抗文化的思路,一些研究力图拓展其性别、族群等维度。阿普尔(2008:122)在梳理相关民族志作品的基础上指出,反抗文化体现了与意识形态控制相对的一种生活性文化,这就需要关注学校中呈现的富有矛盾和张力的现象,只有进入具体的学校教育过程之中,才能洞悉学生间所形成的文化风格。吉鲁(2016:110)提出,反抗文化研究有助于深入理解学生是如何在自身生活经验与支配结构的互动中做出调适的。因此,反抗文化的重点在于基于具体的阶级、性别、族群处境所构造的文化意义。

反学校文化和工人阶级家长文化之间并不存在连续性(布莱克莱吉、亨特,1989:223)。一些研究关注工人阶级子弟的内部分化,以更为灵活的方式处理这一调适过程,因而得以较为有力地捍卫再生产理论。麦克劳德考察了两个工人阶级群体:一是出生于黑人工人阶级家庭的兄弟们(Brothers),他们尊重教师、遵守纪律,接受了学校的标准、传统和判断;二是出生于白人工人阶级家庭的走廊游荡者(Hallway Hangers),他们经常酗酒、抽烟、打架,反对主流社会的价值观。两个群体居住在同一个低收入住宅区,经济社会背景相似,在学校里上着同样的课程。但是他们在社会再生产过程中的经验却迥然不同:前者认为美国种族歧视得到了遏制,从而信奉“努力就有收获”的成功信念(achievement ideology),拥有较高的教育期望;后者则将失败内化,教育期望较低(MacLeod,1987:141)。为此,就要考虑阶级、族群、教育经历、同辈群体、家庭特征等综合影响,将主体的建构能力置于核心。韦斯对20名高三男生和20名高三女生进行访谈,考察了美国经济去工业化背景下工人阶级子弟的学校经历。虽然学生处于不利环境之中,但仍然通过斗争为自己争取机会。年轻人及其父辈开始构造新的认同,对学校采取更为实用主义的态度,力图通过学校教育获得好工作(Weis,1990)。韦斯还在15年后进行了跟踪调查(Weis,2004),她认为工人阶级实现了再造,尤其是女性力图在职场上一展身手,其认同与传统父权制的期待有所不同。伴随社会经济体制的变化,工人阶级的文化认同变得更为复杂。

多数研究关注社会底层的学生文化,但是中产阶级和精英群体同样重要。可汗(Shamus Khan)进入曾经就读的精英高中展开调查,描述了精英子弟构造的隶属于自身的文化气质。布迪厄认为心智结构与社会结构之间具有对应关系,优势阶级的习性适应了学校教育的要求(布尔迪厄,2004),可汗对此提出了挑战:那些想要彰显高雅品味的旧精英子弟会受到排斥,精英子弟在学校要从头学起。他们对高雅与大众文化兼收并蓄,通过自身努力变得淡定(ease)。他们拒绝承认家庭的重要性,努力在学校中创造属于自身的文化风格。由此,特权的“把戏”呈现出这一样式:让等级制度看起来是自然的,而不是持续的系统性进程(可汗,2016:239)。由此看来,精英群体通过文化意义的创造生成了自身优势,而不是被再生产体制直接复制。

还有研究对不同阶级子弟的自我认同展开比较。韦克斯勒(Wexler,1992:109)以三所高中的三个阶级子弟为案例,考察他们如何在学校中构造有关自我的意义。具体来说,白人工人阶级子弟因缺乏师生互动而形成分裂的自我,专业中产阶级子弟因高度的个人主义与竞争而形成沮丧的自我,城市底层子弟则因缺乏自尊而寻求表现的自我。韦克斯勒反对再生产和反抗理论所做的解释,力图呈现社会性遭受破坏的背景下不同阶级子弟面临的困境。在学校的社会关联纽带缺乏的背景下,不同阶级子弟都基于自身社会经济条件建构属于自身的认同,这有助于认识后工业条件下学校教育过程的复杂性。

就打开黑箱而言,文化认同视野显示了将学生文化本身置于分析中心的必要性,从而使不同阶级的文化经验与阶级优势的维系处于富有张力的关系中。民族志方法首先探究学生文化意义的构造,再去探究它与外部社会体制的关联,为避免机械与简化问题创造可能。不过,学生的文化意义是否展现了稳固的阶级意识,又如何展现社会变革的可能性,则有待深入探究。就中国的教育研究而言,打工子弟文化备受关注,其他阶层子弟的文化认同及其比较仍有广阔的研究空间。

三、教育过程不平等的整体知识图景

学校教育与其他社会机构之间各自独立又相互依赖,在现代社会体制运作中承担着至关重要的角色。布迪厄(2004:8)就此指出,教育社会学远不是那种运用型的末流学科,也不仅仅是有益于教学的科学,而是构成了关于权力和合法性问题的基础。当阶级优势无法直接代际继承,学校的中介机制可以更好地达到目的。而要破解阶级优势得以延续的秘密,学校就构成了重要的田野工作场所。

为打开黑箱,民族志主要发展出了四种分析理路。笔者从中区分出两个维度。第一,从研究对象上看,存在关注知识与关注互动的差异。阿普尔(Apple,2004:14)认为学校既教知识又教孩子。学校组织和选择的符号系统,与其组织和选择的学生存在辩证关系,从而实现经济与社会的层级化。因此,学校既加工知识也加工人(Apple,2004:32),知识与个体间的互动是需要处理的第一组辩证关系。第二,从研究视角上看,存在结构化与主体性的差异。吉登斯(2016:23)从结构与行动两个方向讨论社会分析的二重性特征,结构化与主体性是需要处理的第二组辩证关系。由此可以辨析四种研究路径的内在分析理路。

同样是关注学校内部运作,不同研究路径区别较大。常人方法学关注教师对学生的分类实践,考察不言自明的常识如何运作,挑战学校评价体制的预设;知识社会学路径着力分析正式课程知识,关注它的构成、传递及其阶级效应;文化资本路径探究不同阶级累积的资本是如何被激活的,阶级优势如何在师生互动中显现出来;文化认同路径关注学生通过与主流文化和阶级背景保持距离所产生的主体性,进而探究其意外后果。由此,从研究对象上来说,四种研究路径具有“知识—互动”的差别,日常知识和课程知识更为偏重于知识体制,而文化资本的累积和学生的文化意义更为关注互动过程;从研究视野上来说,四种研究路径具有“结构化—主体性”的差别,课程知识和累积的资本偏向结构化路径,主体认知过程和学生的文化意义更强调主体性。图1呈现了四种研究路径的关系,由此可以呈现打开黑箱的整体知识图景。

四种研究路径又互为犄角,有相互交融的地方。首先,从知识背景上来说,它们借助现象学社会学、常人方法学、符号互动论、知识社会学等新兴理论强调日常生活分析的重要性。其次,从分析理路上来说,它们将分析焦点放在阶级是如何在具体学校教育过程中被生产出来的。最后,从研究方法上来说,它们都为学校民族志方法的使用开辟了空间,通过将学校教育过程陌生化,探究学校中的阶级建构过程。因此,在一个维度上展开研究时,对其他分析脉络保持充分的敏感性,有助于更全面地认识教育不平等的复杂性。

通过从不同研究路径抽取可供比较的共同要素,可以明晰教育过程不平等研究的可能分析框架。而在打开黑箱的过程中还需要处理好三个方面的问题。首先,如何走出学校的个案?采用学校民族志展开研究,可能因代表性不足遭到质疑。奥格布认为,为避免宏观与微观之间的分裂,学校民族志应当纳入多层次视角(Ogbu,1981)。学校教育空间是不同力量和主体之间的复杂互动过程,并且要将其结合到社会历史背景之中。借用格尔茨(Clifford Geertz)的经典说法,学校民族志“不是研究学校,而是在学校中进行研究”。学校民族志需要对知识构造或互动过程进行密集观察,对原始资料进行深层次阐释,与相关理论展开对话,从而以学校为田野阐述教育不平等的运作机制。

其次,如何实现学校内部与外部的勾连?如图1所示,我们可以将圈内视为学校教育空间。为打开黑箱,就需要立足学校内部的密集观察、访谈和文本资料收集,并与学校外部建立紧密关联,以更好地理解阶级运作的真实过程。正如阿普尔(2008:121)指出的,民族志的马克思主义取向力图观察具体情境,并将其放在由阶级、意识形态、物质力量构成的更大的体系中加以解释。具体来说,要揭示学校中的日常生活,就要将其与阶级、文化、经济等外在因素相联系(阿普尔,2008:124)。因此,学校教育空间的师生互动与教学过程,与学校外部的日常知识、官方知识、阶级优势、阶级文化始终存在紧密勾连。学校民族志并非微观研究,而是在学校中探究阶级优势如何在局部空间中实现。

最后,如何基于学校经验展开理论建构?要想深入理解学校教育的运作,就不能局限于可观察的学校教育过程,而要深入不可见的理论层次。威利斯(Willis,2000:Ⅷ)提出了“民族志的想象力”,认为在可观察的资料与理论层面的想象之间需要建立富有张力的关系:想象力的线必须穿过民族志的针眼,从而能在一粒沙中看世界。这种理论建构并不是要满足代表性的要求,而是要在学校的个案中将阶级优势传递的复杂过程充分呈现出来,进而与��关理论展开对话。就此而言,无论是呈现师生之间的复杂互动,还是分析知识的社会构成,都需要从中抽象出教育不平等的整体运作机制。

四、民族志如何讲述中国教育的故事

系统梳理西方民族志取向上教育不平等的研究路径,是为了更好地观照中国经验。不过,我们首先要面对中国教育现象的特殊性。中国教育具有以成绩为导向的绩效主义特征。人们在日常生活中很少质疑学业评价本身的合理性,勤奋攻读的信念根深蒂固。这就带来了一个问题:强烈的绩效主义对阶级优势的传递到底意味着什么?构造这一特殊问题,是讲好中国故事的关键一环。

不仅如此,我们还需要进一步考察教育内部和外部的剧烈变动。中国教育具有以升学为导向的模式化特征:学生在基础教育阶段的典型经历主要是在课堂上接受教师的知识灌输。近20年来,教育内部出现显著变化。首先,在2001年新一轮基础教育课程改革的推动下,课程内容发生变化,开始注重课堂讨论、小组合作等教学形式,倡导多元的课堂教学评价。虽然很多内容并未真正实施,但不同层级学校的推进程度已经产生差异。其次,优势阶级的教育参与程度不断增强,力图在学生、家长、学校教师、补习教师、同辈群体等不同主体之间构造紧密的教育网络,不同阶级的构造能力差异甚大,社会底层子弟凭个人努力来学习则处于劣势。最后,课外补习市场不断扩张,涵括从学业补习到特长培养的广阔范围,优势阶级的教育欲望不断被生产出来。而从学校教育外部来看,社会转型过程中市场和再分配在同一方向上激化着不平等(孙立平,2005),教育资源分布的差异非常显著。同一城市围绕学区房产生资源分割,教育资源的地区差异也非常之大,并在地方政府、市场和城市化进程的推动下处于剧烈变动之中。

由此,中国教育可能正在形成多重矛盾结构:以学业成绩为核心的评价机制仍难以撼动的时候,非学业能力的培养越来越得到强调;课程、教学与评估由国家统一控制的同时,优质学校国家课程校本化与多样化校本课程设置的能力越来越强,一般层次的学校则仍固守刻板的课程知识传授方式;教育资源的国家配置与补习市场上家长的自由选择并存;地方教育行政管理始终面临着教育资源优质与均衡的双重压力。这就产生了一个悖论式现象:当教育从同质性走向多样化时,人们获得了更多自由选择的机会,但也为优势阶级创造了阶级区隔的空间。打开黑箱的各条路径有助于从不同维度切入对这一悖论式现象的理解,探究不同阶级置身教育剧变中的经历与体验。

为更好地阐释剧烈变迁中的阶级分化过程,一条可能的研究路径是:一方面聚焦于学校教育过程之中,以学校及班级为中心展开田野调查,对不同阶级子弟的教育经历展开比较;另一方面,由于中国教育的基本行政单位是城区和县域,同一行政单位内部的教育资源又可能处于剧烈变动之中,通过将不同阶级子弟的经历结合到这一变动过程之中,有助于呈现不同阶级围绕教育资源展开的竞争。

五、结语

阿普尔(Apple,2004:14)认为,教育不平等研究必须建立在双重理解的基础上:检视学校实际是如何运作的,教与学的日常规则如何生成这一结果;对作为历史的现实持有马克思主义的敏感性,理解当前机构的历史根源与冲突背景。否则就难以理解教育机构的经济与文化功能。同样是为了从学校内部解析教育不平等的生产过程,不同研究路径秉持的研究脉络不同,着眼点与后续发展存在各种差别。本文按照“知识—互动”“结构化—主体性”两条线索加以整合,发现了不同研究路径的共同努力:强调学校日常生活的过程性、情境性、整体性并进行理论建构。梳理不同的研究路径,有助于呈现打开黑箱的整体知识图景。虽然在一项具体的田野工作中没有必要也不可能面面俱到地考量四种取向,但是在秉持一种分析路径的时候,对其他内容和思路保持敏感性,有助于更好地认识学校教育过程。本文力图展现的正是这样一种内部对话的可能性,由此,众多零散而又特别的个案研究所提供的知识才能累积起来。只有有效地进行内部对话,才能走向外部对话。

对于身处剧烈转型的中国,教育中的平等问题越来越成为学术研究、政策制定、公众辩论的焦点。学校场域作为社会阶级锻造最重要的空间,从学校教育过程出发,以学校为中心展开田野工作,理应发挥极为重要的作用。正因为如此,在推动中国教育研究的过程中,急需以学校为田野,把学校教育过程带回来。

责任编辑:zh