教育社会学

代际网络与学业成就:网络情境与个体能动的双重视角

摘要: 本文使用2014—2015学年中国教育追踪调查(CEPS)数据,以中国为例考察了代际网络对子女学业成就的影响。本文通过将代际网络效应置于个体能动与网络情境的双重视角之下,检验了个体能动与网络情境的解释进路及间接机制,分析了个体能动效应基于网络情境的条件效应,进而揭示了两种解释路径之间的内在关联。研究发现:第一,代际网络宏观及微观效应在中国均存在。父母认识其他家长和网络情境特征均能提高子女的学业成就。第二,随着宏观代际网络资源的增加,由个体能动效应带来的学业成就回报逐渐增强。影响增强的网络资源因素主要来源于网络规范与关系人阶层地位。第三,宏微观代际网络的间接机制得到了进一步的检验。宏微观代际网络在一定程度上通过影响家庭和同伴社会资本、学业态度和行为进而影响子女的学业产出。

关键词:代际网络;网络情境效应;个体能动效应;学业成就;社会资本

作者简介:李黎明,、张骞,西安交通大学人文社会科学学院、实证社会科学研究所

一、引言

家庭是子女社会化的主要场所,也是影响子女教育发展与地位获得最重要的环境因素之一(Coleman,1966)。家庭如何更有效地塑造子女的学业态度、社会行为以及教育获得等各类学业产出,以实现父母人力资本的代际传递与转化,是研究者面临的重大现实议题。社会学家科尔曼(Coleman,1988)在研究人力资本的代际传递时提出了社会资本的解释机制,认为社会资本在父母人力资本转化为子代人力资本(学业成就)的过程中发挥着至关重要的作用,由此引发了社会资本与学业成就研究的热潮。研究者们从不同的理论视角与研究范式出发,较为全面地探讨了社会资本与学业成就之间的因果效应、作用机制以及变动趋势(Dika and Singh, 2002),为推动社会资本与学生教育发展研究做出了较大贡献。但是,也留下许多莫衷一是的争论,其中最具代表性的就是科尔曼提出的代际闭合理论(Coleman,1988)。

20世纪80年代以后,科尔曼研究团队致力于研究不同类型学校的学生在学业成就方面的差异。他们发现,尽管天主教学校对学生的经济投入低于公立学校,但其学生的学业成就却明显高于公立学校(Coleman, et al., 1982;Coleman and Hoffer, 1987)。针对上述发现,科尔曼试图引入社会资本理论来解释非经济资源给天主教学校学生带来的成就优势(Coleman, 1987, 1995)。他指出,天主教学校中的家长基于宗教联系,与子女的同学及其家长之间的社会交流更加充分,形成的代际网络具有更高的封闭性,处于代际闭合网络中的子女获得了较丰富的社会资本,进而取得了更高的学业成就(Coleman,1988)。

根据科尔曼(Coleman,1990)的观点,社会资本属于“结构性资源”,由社会结构中促进行动者实现特定利益和目标的结构性要素组成,包括责任与期望、信息渠道以及社会规范等不同形式。科尔曼认为,社会资本产生的必要条件是闭合的社会结构(即网络中的大部分成员彼此联系)。代际闭合(intergenerational closure)是一种典型的社会闭合结构,通常被界定为学校家长之间以及家长与子女同学之间因彼此熟悉而形成的紧密关系结构。设想子女a与子女b是同一所学校的朋友,并且子女a的家长A认识子女b的家长B。此时,子女a、家长A、子女b以及家长B之间便形成了代际闭合网络。代际闭合网络形成的关键在于家长A与家长B之间建立联系,即父母认识子女朋友的家长。如果家长A与家长B相识,那么双方有机会讨论子女们的日常行动并对其行动规范达成某种共识,进而能够对其反社会行为进行共同制裁,最终提高子女的各类学业产出。

代际闭合理论为解释子女的学业成就提供了独特的视角,一经提出便引发了诸多学者对代际闭合的广泛关注,并积累和拓展了诸多研究成果。目前的研究成果主要集中在两个方面: 一是从微观个体视角入手,将代际闭合视为家庭外部社会资本,以此探讨父母认识其他家长对子女各种学业产出的影响;二是从宏观的学校层次出发,将代际闭合视为学校特征的重要组成部分,讨论学校层次的代际闭合对学生教育发展的影响。在讨论与争鸣的过程中,国外学者将代际闭合拓展至代际网络研究,除了关注闭合性结构以外,研究者们还挖掘出网络规范、关系人特征地位等代际网络资源在形塑子女学业成就方面的重要作用(详见文献综述部分)。遗憾的是,目前中国学术界关于代际网络的相关研究几乎还停留在微观个体层次,即研究主要是基于家庭社会资本视角,分析层次均是与宏观群体层次割裂的微观代际闭合效应,而宏观网络结构和资源效应以及宏微观效应之间的关联和作用机制没有得到应有的重视。

基于上述可拓展的空间,本文将超越家庭社会资本的视角,探讨代际网络对子女学业成就影响的宏微观效应以及两种效应之间的内部联系和间接机制。由此提出本文的两个研究问题: 第一,代际网络宏微观效应是否存在?如果两种效应都存在,那么宏观与微观效应之间的关系如何?第二,宏微观代际网络如何影响子女的学业成就?事实上,基于中国的教育制度和文化背景,分析和讨论上述两个问题具有重要的理论意义。首先,在中国的应试教育和“望子成龙”的儒家文化价值观下,中国父母和学生高度重视学业成就,所形成的代际网络往往以学业为导向。在此情形下,宏微观代际网络对子女价值观和行为模式到底发挥怎样的作用,亟需进一步的考察。其次,尽管中国宏观网络情境倾向于以学业为导向,但随着“寒门难出贵子”等观念在社会阶层较低的家长群体中不断蔓延和扩散,宏观网络情境可能存在非学业导向、甚至“反学业”导向。那么,宏观网络情境如何影响微观代际网络效应?对这一问题的回答能够对宏微观效应的内在关联做进一步的补充。最后,围绕中国情境下的代际网络研究多是考察其直接效应,对其间接效应的检验尚显不足。因此,针对宏微观代际网络如何影响子女学业成就的实证补充将有助于厘清代际网络的作用机制和路径。

本研究也具有重要的现实意义。首先,随着互联网和智能设备的普及,家长通过“微信群”等线上方式与其他家长建立联系的现象更加普遍,那么由家长群体构成的代际网络会对子女的教育发展产生何种影响?这一现实议题值得研究者深入考察和探讨。其次,在不同功能的宏观网络情境中,微观代际网络对子女学业成就的影响可能存在差异。那么,在不同情境下,父母和学校应该采取何种策略来促进学生的学业发展,从而缓解教育不平等的局面?对上述现实问题的回答可能为围绕构建家长群体网络的系列政策提供理论支撑和实证依据。

二、文献综述

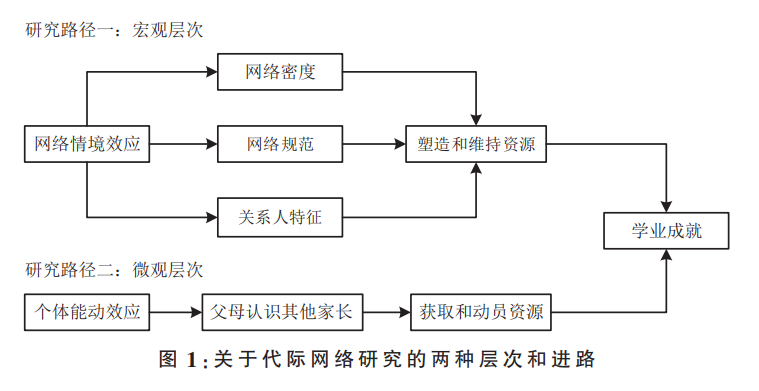

目前,关于代际网络对子女学业成就影响的诸多研究可以归结为两种不同的研究层次和进路,如图 1所示。

(一) 网络情境效应: 网络密度、网络规范与关系人特征

第一种研究路径将社会资本视为集体性产物(Coleman,1990),进而将影响学业成就的因素归结为学校代际网络所具有的特征(Coleman,1988;Morgan and Sørensen, 1999a, 1999b)。该路径认为,宏观层次的代际网络由学校所有家长和学生的关系网络构成,其嵌入资源的多寡和优劣取决于网络密度的大小、网络规范的优劣、关系人阶层地位的高低。宏观代际网络的诸多属性通过塑造和维持网络资源改变学生的学业态度和行为,最终影响学生的各类学业产出,习惯上称之为网络情景效应(Hallinan and Kubitschek, 1999)。网络情境效应又可以分为三个维度: 网络密度效应、网络规范效应和关系人特征效应。

1. 网络密度效应

网络密度分析机制认为,网络密度的增加可以促进网络规范的产生和维持,强化代际网络对学生成就动机和学业行为的塑造,最终影响学生的学业产出。这种解释类型以代际闭合理论和开放视野理论为代表。

代际闭合理论由科尔曼提出,作为代际网络对学业成就影响的一种可能的解释。该理论认为,代际闭合是网络规范得以产生与维持的必要条件,也是代际网络发挥正向功能的基础和保障。当代际网络成员彼此紧密联系时,容易形成一致性的网络规范,进而实现对子女价值观与行为模式的监督和控制。一方面,网络规范通过社会支持、赞扬、荣誉等各种奖励手段促使子女采取符合网络规范的学业态度和行为。另一方面,倘若子女的学业态度和行为(如反社会行为)与网络规范相悖,则有可能遭到网络成员的排斥和制裁(Coleman,1988)。由于网络规范的塑造、维持以及运行只能在封闭的社会结构中实现,后来的学者也将代际闭合程度较高的学校称为“执行规范学校”(norm-enforcing school)。

代际闭合理论一经提出,在学术界掀起了对代际闭合研究的巨大热潮,引发了诸多争论和挑战(Bjarnason, et al., 2005;Thorlindsson, et al., 2007;John,2005;Perna and Titus, 2005;Carolan,2010)。《美国社会学评论》在1999年刊登了一组关于代际闭合与学业成就的研究争鸣,将这一争论推到了顶点。几位学者就代际闭合理论和方法研究进行了激烈的争论(Morgan and Sørensen, 1999a, 1999b;Carbonaro,1999;Hallinan and Kubitschek, 1999)。下文的叙述将涉及争论双方的观点。

摩尔根等人率先对代际闭合理论提出两点批评和质疑。第一,代际闭合理论假定网络规范都是积极的、以学业为导向的,但实际情况并非如此。倘若网络规范是消极的、以“反学校”文化为主导,那么封闭性的结构特征则适得其反。第二,执行规范学校由于高度的封闭性,将设置界限和藩篱以阻碍网络成员获取异质性的信息,控制成员的行为符合网络规范,结果是将子女的成就标准和学习机会限制在特定的网络情境内,制约子女获得更高的学业成就。基于上述考虑,摩尔根等人提出开放视野理论。该理论认为,代际网络更开放的学校(也被称为开放视野学校,horizon-expanding school),其网络成员与学校之外其他人的联系更加频繁,接触到的异质性信息(如学习榜样)更加丰富,获得的学习机会(如参加学校之外的活动)也更加广泛,这有助于促使子女树立更高的成就标准,实现更好的学业成就(Morgan and Sørensen,1999a)。实际上,在社会资本研究的过程中,存在强调网络封闭性(Coleman,1988)和网络开放性(Burt,2001)的两大传统,双方一直争论不休。

尽管开放视野理论的作用机理和实证研究也遭到不少学者的批评(详细评论参见Carbonaro,1999;Hallinan and Kubitschek, 1999),并没有成为主流研究流派(Fasang, et al., 2014),但是争论双方就代际闭合的作用情境基本达成了共识,即如果闭合网络中的社会规范是“亲学校”的、以学业为导向的,那么代际闭合将发挥正向作用,反之则阻碍子女的学业成就。那么代际闭合理论是否适用于中国?紧密型的代际网络在中国情境下能否发挥正向作用?我们认为,对这些问题的思考和讨论应当充分考虑我国的文化背景和制度特征。一方面,中国社会长期以来受到儒家文化的影响,父母高度重视子女的教育,将子女的学业产出和教育获得视为家庭阶层流动的重要渠道。另一方面,中国的考试选拔制度在教育资源分配中发挥重要作用,而教育资源的分配决定了子女未来的教育机会获得和地位获得(吴晓刚,2016;王威海、顾源,2012),因而提升子女的学业成就便成为父母的核心任务之一。由此,我们认为,在“望子成龙”的文化背景和应试教育制度下,我国的代际网络主要是以学业为导向,代际闭合有助于提升子女的学业成就。因此,我们预期,尽管代际闭合理论来自于西方,但在中国情境下具有很好的适切性,即代际网络密度越高,子女的学业成就越好。

网络密度假说是学界最初为代际网络效应提供的一种可能的解释,然而其自身的解释逻辑也存在缺陷。该理论过多地强调网络规范产生和维持的结构性条件,忽视了网络规范本身的优劣对子女教育发展的影响,因而未对代际网络进行全面的剖析,尚未建立起完整的逻辑框架。

2. 网络规范效应

网络规范理论作为对代际闭合机制的修正应运而生,该理论认为网络规范是代际网络中的重要资源,通过塑造和濡染网络成员的价值观(如教育和职业期望)和行为模式而间接影响子女的学业产出。根据不同的网络情境,国外研究者提出了两种类型的网络规范理论——贫困文化理论与移民文化理论。贫困文化理论认为,贫困实际上表现为一种自我维持的文化体系,也就是偏离主流文化的“亚文化”。如果家长群体长期生活在贫困环境中,那么群体内部会形成制约子代教育的生活态度、教育理念、行为规范等一系列文化价值观。贫困本身也在此种文化价值观的制约下不断延续,造成贫困的再生产(Lewis,1966)。倘若这种价值观在代际网络中普遍盛行,那么子女的学业态度和成就动机将会受到网络情境的制约,阻碍子女取得更高的学业成就(Harding,2010)。

移民文化理论认为,不同族裔的群体基于各自的文化背景、宗教信仰以及移民经历等因素会形成不同的文化价值观,最终造成学业成就在不同族裔间呈现显著差异(Sue and Okazaki, 1990)。国外研究者发现,亚裔学生很少受到反主流文化价值观的侵蚀(Gibson,1991),其接触到的老师、家长与同辈群体的价值观往往以学业为导向(Schneider and Lee, 1990)。在这种文化价值观下成长的子女往往具有更高的教育期望和学业成就(Kao and Tienda, 1998;Schneider and Lee, 1990)。相反,底层族裔群体(如非洲裔和西班牙裔)通常不被主流社会所接受,他们很难打破自身团体与主流社会之间的藩篱(Fordham and Ogbu, 1986),进而形成了与主流社会格格不入的对立文化。其可能的后果是,对立文化在族裔团体中不断传播和扩散,制约底层族裔子女的学业产出(Ogbu,1991)。

上述两种网络规范的理论解释对于理解我国代际网络的作用机理具有较好的启示意义。尽管我国代际网络普遍以学业为导向,但是不同情境下形成的网络规范仍存在差异。首先,最近几十年中国社会发生了巨大的变化,教育在阶层再生产中发挥的作用不断增大,传统的家庭文化价值观受到较大的冲击(梁文艳等,2018)。“寒门难出贵子”等观念在底层家长群体中开始传播和扩散,会对底层家庭子女的价值观和行为模式产生负向影响。其次,打工家长群体逐渐进入城市,但其教育观念与早期农村生活经历紧密关联,表现为对子女的教育关注不够,甚至当他们无力介入孩子的教育时,可能会采取放弃的方式(沈洪成,2020)。这种教育观念显然与学校主流价值观相左,因而不利于子女的教育发展。基于此,我们预期,网络规范的导向是决定个体学业成就的重要网络因素,网络规范越符合“亲学校”的价值观,子女的学业成就越高。

网络规范理论切中网络效应的本质,力图从网络文化价值的角度解释网络情境效应。然而,这一解释路径也存在两点不足: 一是忽视了网络成员特征(如家长群体的背景特征)对网络规范的塑造和执行。影响网络规范效应的诸多网络属性与网络成员特征密切相关,网络成员特征不仅影响网络规范的不同导向,还影响网络规范的执行效果。二是网络规范效应很难得到经验研究的支持,只能停留在理论解释层面。本文将使用教育和职业期望来测量网络规范,这一做法虽然不太妥当,但也不失为一种实证研究的尝试。

3. 关系人特征效应

关系人特征理论认为,“重要他者”是社会网络的核心资源,可以形塑网络成员的文化价值观和行为模式。在社会濡染和从众心理的驱使下,网络中的行动者往往会采取与“重要他者”相似的行为模式和价值观。

基于关系人特征的解释逻辑,我们认为家长的阶层地位是成为“重要他者”的主要特征因素。代际网络的阶层地位构成通过影响个体成员的价值观和行为模式,进而影响子女的各类学业产出。这一间接影响至少表现在三个方面。首先,塑造网络文化价值观。相关研究显示,家长的阶层地位与父母对子女的教育期望呈显著正相关(Archer, et al., 2001;Calarco,2014)。相较于低阶层的学校,就读于高阶层学校的学生具有更高的教育期望(吴愈晓、黄超,2016)。因此,家长群体的阶层地位越高,形成的网络规范越符合“亲学校”的价值观。其次,决定文化价值观对网络成员的濡染程度。网络规范的执行效果取决于家长群体的阶层地位,倘若家长群体的阶层地位普遍偏低,那么即便存在“亲学校”的网络规范,该网络规范对子女学业态度和行为的影响也会大打折扣(Davies and Rizk, 2018;Lareau,2015)。最后,影响网络信息资源的多样性。阶层地位较高的家长具有更丰富的外部网络资本(赵延东、洪岩璧,2012),更容易从学校之外的其他人那里获取信息,成为代际网络校外信息的主要来源,能够为网络成员提供异质性的信息和多元化的榜样。基于上述三点,我们预期,关系人的阶层地位是影响学业成就的重要因素,即关系人阶层地位越高,子女的学业成就越好。

关系人特征效应极大地拓宽了代际网络理论的研究视野,得到许多学者的认可,但也存在一些缺陷。首先,停留在网络群体层次的讨论忽视了宏微观效应之间的内在联系,因此围绕代际网络特征效应的解释缺乏完整的逻辑框架。其次,选择性偏误问题。代际网络的构成可能存在阶层分割现象,即阶层地位越相似的家长群体越有可能集中在同一所学校,因此行动者本身从属的网络特征具有一定的选择性。

(二) 个体能动效应: 行动者对资源的获取和动员

与第一种路径不同的是,研究路径二将社会资本归结为个体属性(Bankston and Zhou, 2002;Borgatti, et al., 1998;Lin,1999),强调父母通过动员和使用代际网络资源帮助子女获得更高的学业成就,也称为个体能动效应。设想家长A认识代际网络中的家长B,此时,家长B就成为家长A的潜在资源。当家长A与家长B产生联系时,家长A可以从家长B那里获得信息,或受到家长B的影响。有时,家长A和家长B还会结成同盟关系,进而促进子女的学业成就。具体的影响过程表现为以下三个方面。

首先,异质性信息的获得。作为重要的信息渠道,家长B能够为家长A提供与子女a相关的异质性信息(如行为信息和学校事务信息)(Van Rossem, et al., 2015)。这些信息是家长A监督和指导子女学业行为的基础和依据。设想这样一种场景,子女a为了躲避家长A的管束,没有将考试的信息和时间安排告知家长A,此时家长A可以通过家长B获得此类信息,以督促子女a在考前努力学习,以取得更高的学业成绩(Geven and van de Werfhorst,2020)。

其次,社会濡染和竞争的影响。如果家长A认识家长B,家长B的教育理念与亲子互动模式也会对家长A产生潜移默化的影响,促使家长A采取与家长B相似的行为模式,以便符合“亲学校”的社会规范。这一影响在我国的应试教育下尤为明显。有学者通过对北京市海淀区小学的调查发现,父母与其他家长交流越频繁,就会更多地选择课外补习以提升子女的学业产出(陈彬莉、白晓曦,2015)。因此,在我国的教育系统中,家长之间的相互影响以及所感知到的竞争压力是个体能动效应的重要机制。

最后,家长A还可能与家长B结成同盟并达成规范共识,共同对子女的价值观和行为模式施加影响和监督。社会规范不仅产生于“执行规范”的学校,还有可能产生于小范围的家长互动中。互动双方可以讨论子女的学业态度和行为,并形成双方认同的观念和行为模式。倘若子女不顺应规范的要求,则有可能遭到同盟家长的排斥甚至制裁(Coleman,1988)。此外,家长之间的同盟关系还能够为子女提供实际的社会支持和帮扶。当家长A外出时,家长B可以为子女a提供暂时的照顾和管束。

总之,个体能动效应之所以发挥作用,是因为代际网络蕴含着丰富的资源,这些资源通过个体能动效应以相互转化、相互影响的方式作用于子女的价值观和行为模式,最终影响子女的学业产出。同时,该研究进路也被纳入家庭外部社会资本的研究领域,并得到大量实证研究的支持(Carbonaro,1998;Bank and Zhou, 2002;Pong, et al., 2005;Glanville, et al., 2008;Carolan and Lardier Jr,2018;Day and Dotterer, 2020;梁文艳等,2018;田丰、静永超,2018)。基于此,我们预期父母认识其他家长会对子女的学业成就产生积极的影响。

毋庸置疑,个体能动效应开辟了另一条研究进路,然而围绕该路径的理论研究和实证考察尚存在几点不足。其一,个体能动效应原本试图从行动者对代际网络资源的获取和动员入手来解答代际网络效应,却忽视了宏观代际网络资源的优劣和多寡对个体能动效应的制约或促进。其二,尽管个体能动的影响过程体现了父母认识其他家长的间接机制,但对间接机制的实证分析和检验没有得到学界的重视。其三,国内外部分实证研究对个体能动效应提出了质疑和挑战。不少实证研究发现,父母认识其他家长对子女学业产出的影响并不显著(Teachman, et al., 1997;Carolan,2012;李晓晗、郑磊,2016;李佳丽,2017),或仅对特定群体成立(赵延东、洪岩璧,2012)。因此,在涉及个体能动效应时,如果不考虑不同宏观网络情境下的差异化效应和间接机制,所得的实证结论可能与实际情况大相径庭。

综上所述,目前关于代际网络效应的解释路径主要存在两点不足。第一,宏观与微观机制相分离。如前文所述,代际网络效应包含了宏观与微观两个层次的命题,二者分别探讨了网络情境效应和个体能动效应。然而,以往的学者对代际网络效应的解释要么只注重个体层次的解释,要么仅强调宏观网络层次的效应。即使有学者将这两种层次的变量置于同一解释框架内,也缺乏对宏微观内在关系的探讨。因此,若想全面解释代际网络效应,不能忽视个体能动效应基于网络情境的条件效应。第二,代际网络的间接机制缺乏实证检验。以往经验研究的缺陷之一是或多或少地忽视了代际网络的间接机制,即代际网络如何影响子女的学业成就。尽管有研究已经涉及这一问题,但是缺乏全面系统的实证考察。如果不对代际网络的间接效应进行细致的检验,那么无论是网络情境效应还是个体能动效应都将陷入自说自话的困境,其经验研究也将错综复杂,没有尽头。

鉴于上述不足,本文试图构建一种多元分层的解释框架,探索微观个体能动效应基于宏观网络情境特征的条件机制以及宏微观效应的间接机制,最终对代际网络效应提出完整的解释框架,以期推进代际网络的相关研究。

三、分析框架与研究策略

(一) 条件机制: 基于宏观代际网络情境下的个体能动效应

个体能动效应与网络情境效应之间的关系如何?这是当代社会学研究的典型议题。个体能动效应强调行动者的主动性和理性,注重行动者通过获取和动员网络资源来获得利益或达到目标。网络情境效应则强调宏观社会结构对行动者的客观塑造(制约或促进)。网络情境对个体能动效应的调节作用本身就反映了社会学中宏观结构形塑性和微观个体能动性之间的内在关联。因此,个体行动者对网络资源的获取和动员往往依赖网络情境本身的特征。

如上文所言,信息资源、社会濡染和竞争、结成同盟关系是个体能动效应的重要来源,如果网络情境发生变化,则父母从其他家长那里获取的这三种资源也将发生变化,其个体能动的微观机制自然也随之改变。接下来,本文将沿着这三种资源的变化来阐述网络情境特征的调节机制。

第一,网络密度的调节机制。首先,随着网络密度的增加,信息在代际网络中的流动和扩散将更加充分,此时,父母通过其他家长获得的信息将更加丰富和全面,对子女的学业监督也更加有效。其次,网络成员的广泛联系使父母接触到的其他家长呈现多样性和异质性,价值观受到的影响更加强烈,所感知到的学业竞争也更为激烈。更为重要的是,封闭性的代际网络更容易形成一致性的价值共识,父母与其他家长结成同盟关系的可能性增大。同时,整体网络中的社会规范也更容易传导至个体网络,增强了同盟家长之间的价值共识,使得同盟关系更加稳固。由此,本文提出假设1:

假设1: 随着网络密度的提高,父母认识其他家长对子女学业成就的正向作用逐渐增强。

第二,网络规范的调节机制。首先,网络规范越符合“亲学校”的文化价值观,家长之间的联系越有可能围绕子女的学业成绩而展开,父母从其他家长那里获得的信息也更偏向于学业,对子女的学业安排和支持也更有针对性。其次,当以学业为导向的网络规范在代际网络扩散时,网络成员受其影响,将持有类似的价值观和成就动机。此时,父母认识其他家长将强化主流价值观对自身的熏陶,最终促进子女学业成就的提升。最后,蕴含在宏观代际网络中的成就规范也会扩散至同盟家长网络中,使得同盟规范更加符合主流观念。国外学者针对美国少数族裔的研究发现,父母认识其他家长能够提高亚裔学生的学业成就,但与西班牙裔和非洲裔学生的学业成就呈现负向关联(Kao and Rutherford, 2007)。

这一发现从侧面证实了个体能动发挥何种效应取决于网络规范的不同导向。因此,针对不同的文化价值观情境,本文提出以下假设2:

假设2: 网络规范越符合“亲学校”的文化价值观,父母认识其他家长对子女学业成就的正向影响越强。

第三,关系人特征的调节机制。首先,网络成员的阶层地位越高,父母从其他家长那里所获取信息的异质性程度越高,掌握的校内和校外信息则更加丰富,这有助于为子女寻求和争取更多的学习机会。其次,高阶层地位家长的存在不仅使得网络规范更加符合“亲学校”的文化价值观,而且能够主动强化网络规范对个体成员的影响。此时,当父母与这类家长建立联系时,父母的价值观和行为模式受到的正向濡染也更强。有时候,“优秀家长”还是潜在的“竞争对手”,对父母产生刺激,促使父母提高对子女的教育投资和学业期待,进而促进子女的学业产出。最后,倘若与高阶层家长结成同盟关系,父母也会采取与高阶层家长类似的教育理念和行为模式,有助于改善父母的教养态度和方式,最终有助于提高子女的学业成就。来自国外的一项研究表明,随着学校贫困家长比例的增加,父母认识其他家长对子女学业成就的影响逐渐降低(Fasang, et al., 2014)。这一实证发现支持了关系人特征的调节作用。据此,基于不同的关系人阶层地位,本研究提出下述假设3:

假设3: 随着关系人阶层地位的提高,父母认识其他家长对子女学业成就的正向影响逐渐增强。

概言之,上述网络情境特征的调节机制主要基于网络结构(网络密度)和网络资源(网络规范和关系人阶层地位)两个方面。需要注意的是,网络规范和关系人阶层地位作为网络资源的两个维度,其调节机制具有高度的一致性和依赖性。一方面,关系人的阶层地位决定了网络规范的濡染程度和执行效果。高阶层关系人的存在能够更好地强化和刺激成员对“亲学校”文化价值观的遵从。另一方面,网络规范的优劣等级是关系人阶层地位发挥作用的基础条件。倘若网络规范不符合“亲学校”的文化价值观,那么即便存在高阶层地位的关系人也难以对个体成员施加积极的影响。基于此,我们将网络规范和关系人阶层地位合成网络资源一个维度,网络资源的丰富程度不仅意味着网络规范的不同导向,还代表着关系人阶层地位的高低。由此,根据不同的网络资源情境,我们尝试提出研究假设4:

假设4: 随着网络资源丰富程度的提高,父母认识其他家长对子女学业成就的正向影响逐渐增强。

(二) 间接机制: 家庭内部社会资本、同伴社会资本、学业态度与行为

如前文所述,已有的实证文献主要考察的是代际网络对子女教育发展的总效应,我们认为,考察代际网络对子女学业成就的间接效应也不容忽视。实际上,已经有实证研究涉及这种间接效应。阿特托昆和巴尔施韦德(Adedokun and Balschweid, 2008)发现,父母认识其他家长通过增强青少年的自尊心和降低青少年的违法行为来促进其学业成就。还有实证研究发现,在控制家庭内部社会资本、同伴社会资本以及子女学业态度和行为之后,代际网络对学业成就的影响将变得微弱,甚至不显著(Carbonaro,1998;Morgan and Todd, 2009)。这意味着上述三个因素可能在代际网络与学业成就之间起到中介作用。

家庭内部社会资本、同伴社会资本、子女的学业态度和行为是影响子女学业成就的三个重要微观因素。家庭内部社会资本来源于父母与子女之间的关系结构,表现为父母与子女之间的有效互动、亲子间的期望、责任和信任等。同伴社会资本根植于子女与学校同学之间形成的同伴网络,包括同伴网络质量、集体融入和人际关系等(张帆、吴愈晓,2020)。既有研究表明,家庭内部社会资本与同伴社会资本对子女的教育发展具有至关重要的作用,大量的经验研究也支持这一观点(Sandefur, et al., 2006;Xu, et al., 2010;Hasan and Bagde, 2013;Guo, et al., 2015)。最后,无论是家庭内部社会资本还是同伴社会资本都通过影响子女的学业态度和行为,最终影响其学业成就(李忠路、邱泽奇,2016)。那么代际网络如何影响这三个微观因素,这是本文研究的另一个核心。为了与研究脉络保持一致,本研究也采用个体能动视角和网络情境视角进行探讨。

从个体行动者视角来看,第一,父母认识其他家长有助于提高家庭内部社会资本。首先,父母认识其他家长可以获得更多有关子女的信息,这些信息为亲子之间的有效互动奠定了基础、提供了契机,进而改善亲子之间的互动模式。其次,来自其他家长的濡染和竞争会增加父母对子女的成就期望(Bank and Zhou, 2002)。在应试教育下,倘若家长B重视子女b的成就产出,对其投入更多的时间和精力,则家长A难免受其影响。从其他家长那里感受到的竞争压力可能促使父母对子女有更高的成就期待。最后,倘若父母与其他家长结成同盟关系,那么父母将更容易获得有关子女的信息,受到其他家长的影响将更加强烈,进而促进亲子间的互动和期望。

第二,父母认识其他家长有助于提升子女的同伴社会资本。首先,除了提供子女(a)的信息以外,其他家长(B)还可能为父母(A)提供子女同伴(b)的信息(Geven and van de Werfhorst,2020)。通过这些信息,父母可以更容易地判断子女同伴的学业态度和行为是否与自身对子女的要求和期望相一致(Carbonaro,1998),进而帮助子女选择“亲学校”的同学作为同伴,最终提升同伴群体的质量。其次,父母还可能通过其他家长了解子女在学校的同伴网络,必要时可以通过寻求老师的协助以改善子女的人际关系和集体融入,为子女营造良好的同伴氛围。最后,家长同盟关系的形成使父母能够对子女同伴进行监督,同盟规范将促使子女同伴采取主流的价值观和行为模式,从而塑造和强化“近朱者赤”效应。

第三,父母认识其他家长可以改善子女的学业态度和行为。首先,父母从其他家长那里获得有关子女的信息,可以及时地发现子女的反社会行为(如违反校规),以便采取积极的措施来对该行为进行惩罚,使子女的行为更加符合“亲学校”的规范。其次,社会影响和竞争不仅作用于父母,还可能直接影响子女的价值观和行为模式。家长B对子女b的成就期待也可能激发子女a的学业态度和成就动机。最后,家长同盟关系还可以对子女的行为模式进行联合监督。设想子女a与同伴子女b一起实施某些“反学校”行为(如抽烟、酗酒、泡网吧等)。为了不让父母发现,他们可以设法为彼此打掩护(如告诉自己的父母“他们去对方家里学习”等)。如果双方的父母相互认识,子女的谎言将会不攻自破,其“反学校”行为也将得到相应的惩罚。根据上述三点,我们提出研究假设5:

假设5: 父母认识其他家长有助于提高家庭内部社会资本、提升同伴社会资本、改善子女的学业态度和行为,进而有助于提升子女的学业成就。

从社会网络视角来看,代际网络通过影响行动者的价值观和行为模式而间接作用于子女的学业产出。在此过程中,网络情境的三个效应分别发挥不同的作用: 网络密度的大小影响一致性价值观和行为模式的建立、维持和扩散,网络规范的不同导向决定了行动者接受何种价值观和行为模式的控制和濡染,关系人阶层地位影响着网络规范对成员价值观和行为模式的濡染程度。作为网络资源的两个维度,网络规范和关系人阶层地位的间接机制在理论推导和实证研究方面具有高度的重复性和一致性,因此我们将这两种维度合并为网络资源,进行如下的间接效应推导。

首先,网络结构和资源能够影响父母的价值观和亲子互动模式。网络结构越紧密、网络资源越丰富,则父母受到主流观念和行为模式的刺激和同化越强烈,更有可能改善亲子互动,并提高对孩子的学业要求。倘若父母不顺应主流文化的要求,还可能遭到家长群体的集体排斥。其次,网络结构和资源能够影响子女的同伴网络质量。网络结构的紧密程度和网络资源的多寡决定了子女与何种类型的同伴进行互动。随着网络密度和网络资源的提高,子女与“优秀”同学建立同伴网络的可能性也随之增大。此时,优秀同伴将发挥榜样作用,影响子女的学业态度和行为模式,最终影响子女的学业成就。最后,网络结构和网络资源还可能直接形塑子女的价值观和行为模式。比如,在封闭的代际网络中,网络规范可能通过正负反馈(如赞扬或排斥)直接作用于子女的学业态度和行为。国外学者甚至认为,即便个体能动效应缺位,网络情境的间接效应仍然存在(Geven and Werfhorst, 2020)。这意味着,当网络密度较高、网络资源较为丰富时,即便父母不认识其他家长,子女的价值观和行为模式也会受到“亲学校”价值观的濡染和同化。基于上述三点,本研究提出以下假设:

假设6a: 网络密度有助于提高家庭内部社会资本、提升同伴社会资本、改善子女的学业态度和行为,最终提升子女的学业成就。

假设6b: 网络资源有助于提高家庭内部社会资本、提升同伴社会资本、改善子女的学业态度和行为,最终提升子女的学业成就。

四、数据、变量与研究方法

(一) 数据来源

本文所使用的数据来源于2014—2015学年收集的“中国教育追踪调查”(China Education Panel Survey,CEPS),该调查对第一期(2013—2014学年)样本中的七年级个案进行了追踪调查。基线调查中,七年级个案数量为10279;追踪调查中,成功追访的个案数量为9449。我们对学生、家长、学校管理者、班主任和主干课程授课老师的数据进行合并分析,只保留成功追访的样本,最终进入分析的样本量为9449。

(二) 变量介绍

1. 因变量

本研究的因变量为子女的学业成就,测量变量为学生2014年秋季语文、数学和英语期中考试成绩。为了便于比较,我们把期中考试满分不是100分的科目成绩转化为百分制的分数,然后将三个科目的成绩取平均值,分值越高表示学生学业成就越高。

2. 自变量

本文的核心自变量分为四个部分: 个体层面父母与其他家长联系状况变量与学校层面的网络密度变量、网络规范变量、关系人阶层地位变量以及网络资源变量。父母与其他家长联系状况的测量问题为: “您认识与孩子常在一起的朋友的家长吗?”下设“都不认识”“认识一部分” “都认识”三个选项。我们将“都不认识”编码为0,其他编码为1,以构建父母是否认识其他家长的虚拟变量。学校代际网络密度为父母至少认识一位其他家长的比例。网络规范是对网络成员持有价值观的综合衡量,包括父母对子女的教育期望和职业期望、子女自身的教育期望和职业期望四个变量。我们以学校为单位分别计算上述四个变量在学校内部的平均值,然后通过主成分因子分析将上述学校平均值变量合成为0~100的网络规范变量,数值越大表示网络规范越符合“亲学校”的价值观。关系人阶层地位使用父亲和母亲的职业地位得分来衡量,本研究将父亲和母亲的职业类别转化为1988年国际职业地位指数(ISEI88),并分别计算学校层面父亲和母亲的平均阶层地位,然后将学校层面父亲和母亲平均阶层地位合成为0~100的关系人阶层地位变量,数值越大表示关系人的阶层地位越高。最后,本研究将网络规范变量和关系人阶层地位变量通过主成分因子分析合成为0~100的网络资源变量。另外,我们还将网络资源变量转化为类型变量,分为网络资源丰富(前30%)、中等(30%~70%)、匮乏(后30%)三种类型,以检验在不同类型网络资源情境下个体能动的差异化效应。

3. 中介变量

本文使用以下三个变量来测量家庭内部社会资本: 父母对子女的教育期望、学业要求以及亲子互动频率。教育期望的测量题目为“父母期望孩子读到什么程度”,本研究将该变量重新编码生成取值范围为8~22的连续变量。学业要求为四分类的定序变量,其中1表示“没有特别要求”,2表示“班上的平均水平”,3表示“中上”,4表示“班上前五名”。关于亲子互动频率,CEPS分别询问了妈妈和爸爸与孩子交流的状况,包括与孩子讨论以下几个问题: “学校发生的事情”“你与同学的关系”“你与老师的关系”“你的心事或烦恼”,每个指标变量均为三分类,其中1表示“从不”,2表示“偶尔”,3表示“经常”。我们选取了在上述四个问题中父亲和母亲指标变量的最大值,然后通过0-1标准化生成取值范围为0~100的亲子互动频率变量,数值越大表示亲子的互动频率越高。

其次,根据既有研究建立的指标体系(张帆、吴愈晓,2020),本研究从三个方面来测量同伴社会资本: 同伴群体质量、集体融入与人际关系。同伴群体质量变量为积极同辈群体数量和消极同辈群体数量相除得到,并通过0-1标准化生成取值范围为0~100的变量,数值越大表示同伴群体的行为越符合社会规范。集体融入的测量题目为“孩子喜不喜欢现在的班主任、任课老师、同班同学”,三个指标变量均为从“完全不同意”到“完全同意”的四分类定序变量,然后通过主成分因子法和0-1标准化生成取值范围为0~100的集体融入变量,数值越大表示子女的集体融入越好。人际关系变量的测量指标分别为“班里同学对我很友好”“我所在的班级班风良好”“我经常参加学校或班级组织的活动”和“我对这个学校的人感到亲近”,取值均为从“完全不同意”到“完全同意”的四分类定序变量,然后通过主成分因子法和0-1标准化生成取值范围为0~100的人际关系变量,数值越大表示子女的人际关系越好。

最后,学生学业态度和行为主要包含以下三个变量: 自我教育期望、社会行为和自我效能。自我教育期望的测量题目为“学生希望自己读到什么程度”,本研究将其重新编码构建取值范围为9~23的连续变量。社会行为通过学生问卷的亲社会行为量表的均值和反社会行为的均值相除得到,然后通过0-1标准化生成取值范围为0~100的社会行为变量,数值越大表示学生的社会行为越符合社会规范。自我效能反映的是学生对自己能否完成学业任务的主观判断(黄超,2018)。其测量指标分别为“就算身体有点不舒服,或者有其他理由可以留在家里,我仍然会尽量去上学”“就算是我不喜欢的功课,我也会尽全力去做”“就算功课需要花好长时间才能做完,我仍然会不断地尽力去做”,取值均为从“完全不同意”到“完全同意”的四分类定序变量,然后通过主成分因子法和0-1标准化生成取值范围为0~100的自我效能变量,数值越大表示学生的自我效能越高。

4. 控制变量

本文还设置了一些控制变量,包括子女自身层面(性别、年龄、户口、自评健康状况、兄弟姐妹数量)、家庭层面(家庭流动状态、父母关系、家庭结构、父亲和母亲的职业地位、父亲和母亲的受教育年限、家庭自评经济地位、父母的政治面貌)、学校层面(学校在本县的排名、学校所在地区类型、学校所在地行政级别)。研究变量的描述性统计如表 1所示。

(三) 模型介绍

本研究的数据结构包括两个层次,即微观层次的父母是否认识其他家长变量与宏观层次的学校代际网络相关变量。由于微观层次的变量嵌套于宏观层次的变量中,因此在统计方法上采用多层线性模型(HLM)来估计宏微观变量对子女学业成就的影响以及微观变量基于宏观变量的条件效应。计算公式如下所示:

层 1:Yij=β0j+β1jXij+βzZij+εij

层 2:β0jβ1j=r00+r0kWkj+u0j=r10+r11Rj+μ1j

层级混合效应:

Yij=r00+r0kWkj+βzZij+u0j+εij+(r10+r11Rj+μ1j)Xij

其中,Yij表示第j个学校的第i个学生的学业成就,Xij表示第j个学校的第i个学生的父母是否认识其他家长。Zij表示个体层次的所有控制变量。Wkj表示第j个学校、第k个学校层次的变量,Rj表示宏观学校层次的解释变量,即网络密度、网络规范、关系人阶层地位、网络资源变量。

由前文可知,学生进入不同排名等级的学校受到家庭结构、家庭阶层地位、父母的迁移状态等因素的影响,因此其本身具有选择性偏误。为此,我们采用稳定逆概率加权(stabilized inverse probability treatment weights,SIPTW)技术,以尽可能克服因选择性导致的从属于同一个学校对估计结果的影响。权重的公式为:

SWi=P(Si=J)P(Si=J∣Xi,Ci)

其中,Si表示第i个子女所在学校的排名等级,Xi为第i个子女六年级时的一组影响其进入不同等级学校的变量,Ci为第i个子女的人口特征变量和家庭层次变量。在模型选择方面,我们使用多分类Logistic模型(multinomial logistic model)来估计子女进入不同等级学校的概率。

五、实证结果

基于代际网络理论所根植的个体能动效应与网络情境效应,本研究尝试构建一个旨在探索代际网络效应的多元分层的解释框架以及间接机制。首先,本文试图检验中国情境下宏微观代际网络对子女学业成就的影响,并进一步考察个体能动效应基于不同网络情境的条件效应来解析二者之间的关系。其次,以家庭内部社会资本、同伴社会资本以及学业态度和行为为中介变量,试图探索个体能动效应与网络情境效应的间接机制,以期提供完整的逻辑框架。

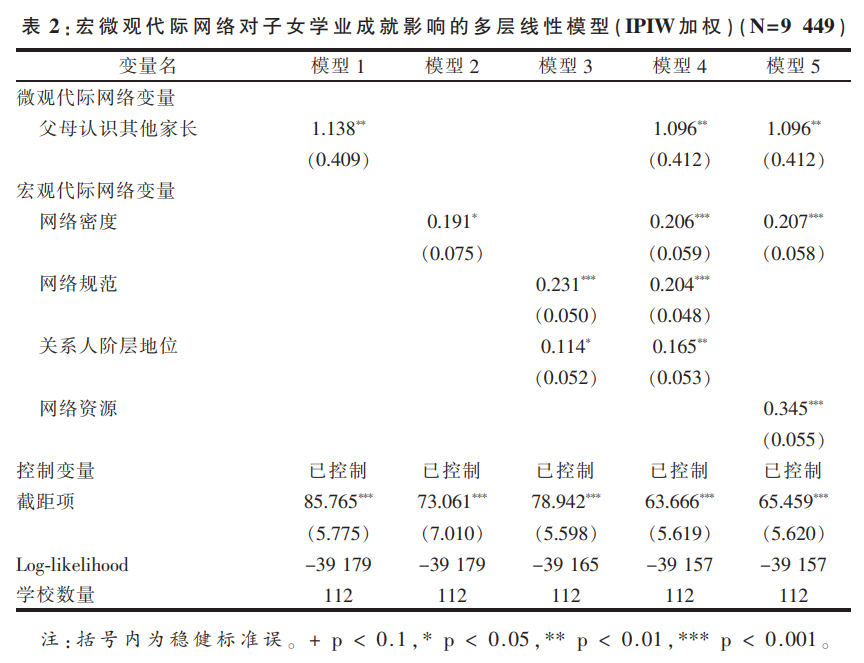

(一) 宏微观代际网络对学业成就的影响

表 2中的模型1仅包含了控制变量的个体能动效应。由数据结果可知,父母认识其他家长与子女的学业成就呈现显著正相关(B=1.138,p < 0.01),表明父母认识其他家长可以显著提高子女的学业成就。模型2和模型3分别展示了宏观代际网络结构和网络资源对子女学业成就的影响。由数据结果可知,网络密度、网络规范和关系人特征变量均通过了显著性检验。就宏观网络层次而言,网络密度越高、网络规范越符合“亲学校”的文化价值观、关系人的阶层地位越高则子女的学业成就越高。模型4将代际网络的宏微观变量均纳入模型,结果显示个体能动效应和网络情境效应的显著性和系数几乎不发生变化,这表明宏微观代际网络可以共同影响子女的学业产出。模型5将网络规范变量和关系人特征变量替换为合成后的网络资源变量,并复现模型4,数据结果与模型4类似。上述结果表明,宏微观代际网络均可以对子女的学业成就产生显著的正向影响,这一实证结果符合本研究的理论预期。

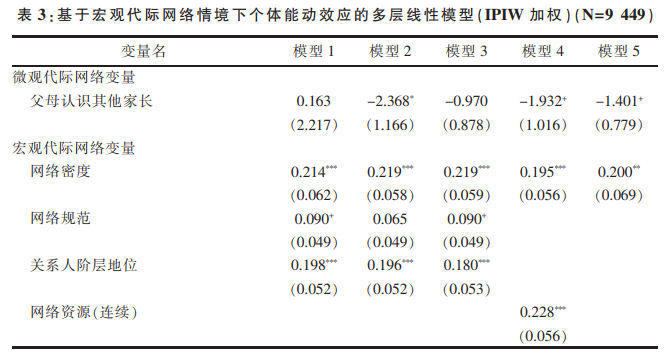

(二) 宏观代际网络情境下的个体能动效应

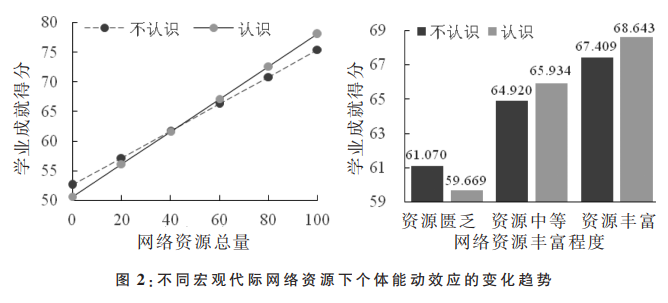

表 3主要反映了个体能动效应基于网络情境变量的条件机制。模型1至模型3分别展示了父母认识其他家长变量基于网络密度、网络规范、关系人特征的条件效应。模型1结果表明,父母认识其他家长与网络密度的交互项不显著,表明个体能动效应不受网络密度调节,假设1没有得到支持。模型2和模型3的结果显示,父母认识其他家长的主效应均为负,而与网络规范变量(B=0.047,p < 0.01)和关系人阶层地位变量(B=0.031,p < 0.05)的交互项均显著为正,这表明随着网络规范和关系人阶层地位的提高,父母认识其他家长对子女学业成就的负向作用逐渐减弱,而后呈现正向作用增强的趋势,假设2和假设3得到支持。模型4将网络规范和关系人阶层地位变量合成为网络资源变量,对不同网络资源下个体能动效应的变动趋势进行考察,数据结果与模型2和模型3类似。具体而言,随着宏观代际网络资源的增加,父母认识其他家长对子女学业成就的负面影响逐渐减弱,而提升作用逐渐增强(B=0.046,p < 0.01)(如图 2左侧所示),假设4得到明确的支持。

模型5展示了在不同宏观网络资源下父母认识其他家长对子女学业成就的差异化效应。在模型5中,我们将网络资源变量由连续变量转化为类型变量,分为网络资源丰富(前30%)、中等(30%~70%)和匮乏(后30%),并复现模型4。数据结果表明,相较于资源匮乏的代际网络,在资源中等和丰富的代际网络中,父母认识其他家长对子女学业成就的提升作用更高(B=2.415,p < 0.05;B=2.635,p < 0.01),该数据结果与模型4高度一致。同时,在资源匮乏的宏观代际网络中,父母认识其他家长使子女的学业成就显著降低1.401分(B=-1.401,p < 0.1);在资源中等的宏观代际网络中,父母认识其他家长与子女的学业成就显著正相关(B=-1.401+2.415=1.014,p < 0.1)。就资源丰富的宏观代际网络而言,父母认识其他家长使子女的学业成就显著提高1.234分(B=-1.401+2.635=1.234,p < 0.05)(如图2右侧所示)。

(三) 家庭内部社会资本、同伴社会资本与学业态度和行为的间接机制

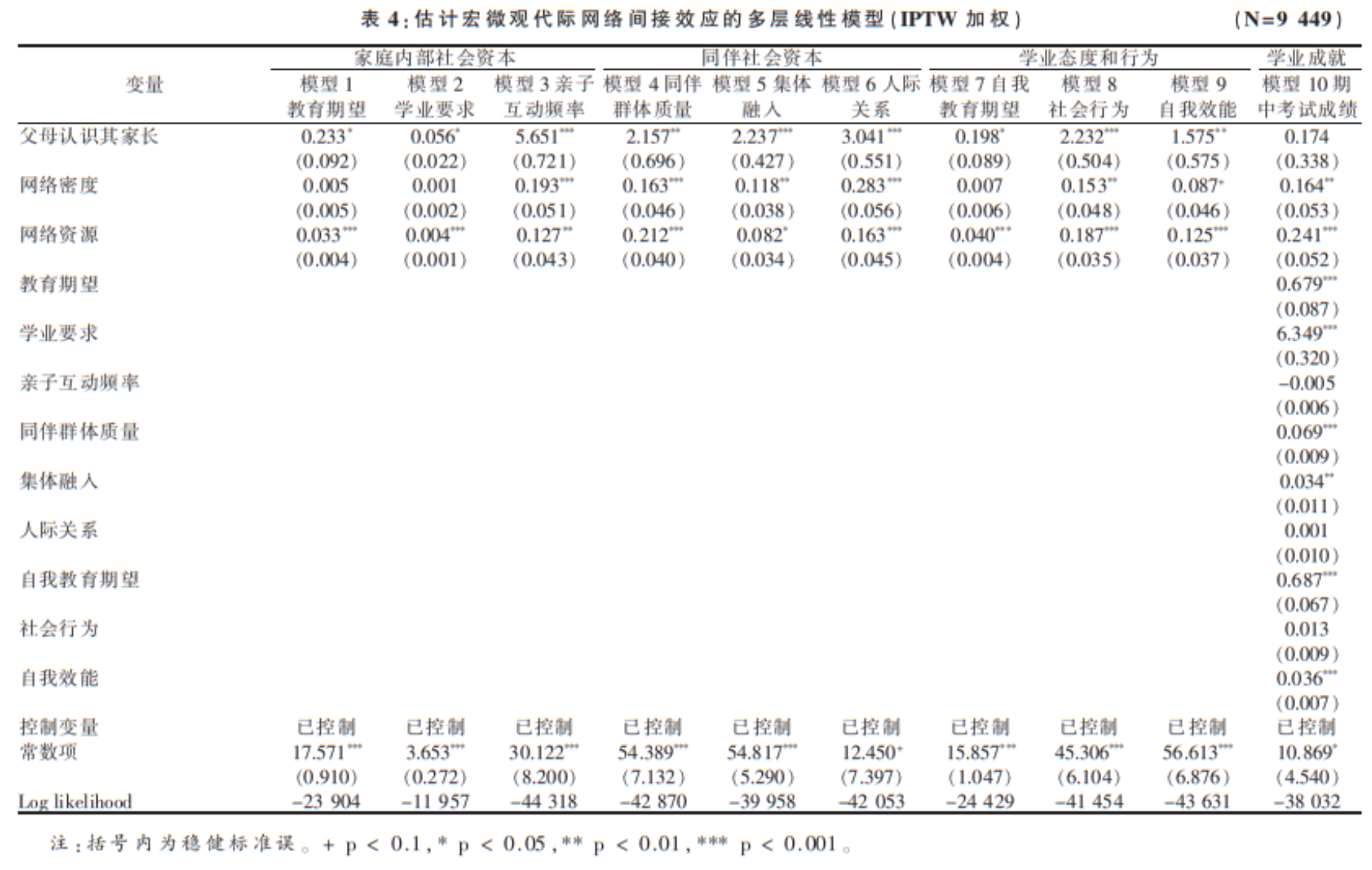

表 4的模型1至模型9分别展示了宏微观代际网络对家庭内部社会资本、同伴社会资本与学业态度和行为的影响。由数据结果可知,微观层次的父母认识其他家长和宏观层次的网络资源对所有中介变量的影响均通过了显著性检验,表明在中国情境下父母认识其他家长和宏观代际网络资源均有助于提高家庭内部社会资本,提升同伴社会资本的质量,改善子女的学业态度和行为。除了“教育期望”“学业要求”“自我教育期望”三个中介变量以外,宏观层次的网络密度对其他六个中介变量都通过了显著性检验。这表明网络密度越高,父母与子女的互动频率越高,子女具有的同伴社会资本越丰富,其社会行为和自我效能也会改善。

模型10展示了宏微观代际网络变量和中介变量对学业成就的影响。首先,在控制其他变量的情况下,除了“亲子互动频率”“人际关系”“社会行为”三个中介变量以外,其他中介变量均对子女的学业成就具有显著的正向影响。其次,就微观代际网络而言,在纳入中介变量后,微观层次的父母认识其他家长对子女学业成就的正向影响不再显著,而宏观层次网络资源对子女学业成就的正向影响仍然显著,但是系数下降了30.1%(由0.345变为0.241)。这表明,家庭内部社会资本、同伴社会资本、学业态度和行为承担着微观层次父母认识其他家长和宏观层次网络资源效应的中介作用,而且这种中介作用主要通过增加对子女的教育期望和学业要求、提高同伴群体质量和集体融入、提升子女的自我教育期望和自我效能来实现,假设5和6b得到部分支持。最后,就宏观层次网络密度而言,在加入中介变量后,网络密度效应下降20.8%(由0.207变为0.164),这表明同伴群体质量、集体融入、自我效能在网络密度和子女学业成就之间发挥着中介作用。换言之,网络密度可以通过提高同伴群体质量、提升子女的集体融入和自我效能,进而促进子女的学业成就,假设6a得到部分支持。

六、结论与讨论

本文利用“中国教育追踪调查”2014—2015学年的追踪数据,以中国为例,将代际网络效应置于个体能动效应与网络情境效应双重解释路径的框架下,运用多元分层的研究框架和范式,检验了个体能动效应与网络情境效应的解释进路并探讨了两者之间的关系以及间接机制。研究发现: 第一,代际网络的宏微观效应在中国情境下均存在。换言之,父母认识其他家长和网络情境特征均能够显著地提高子女的学业成就。第二,随着宏观代际网络资源的增加,个体能动效应具有增强的趋势。影响增强趋势的网络情境变量主要来源于网络规范与关系人阶层地位,网络密度并不会对个体能动效应起到调节作用。第三,个体能动效应和网络情境效应一定程度上通过家庭和同伴的社会资本、学习态度和行为间接影响子女的学业产出。

本文的主要贡献涉及以下三个方面。

第一,本文基于代际网络的宏微观效应,对相关的宏微观理论在中国情境下进行验证,并提供了新的解释。国外有关代际网络对子女学业成就的研究中存在一个核心争论: 代际网络效应是微观个体层次还是宏观网络层次。众多学者围绕代际网络效应层次提出各种理论,以解释代际网络的作用机理。不同于网络密度效应、网络规范效应、关系人特征效应与个体能动效应这些单一的解释路径,本文认为代际闭合发挥的作用是多层次、多维度的,这一点成为理解代际网络解释机制的基础。

基于多层次、多维度的代际网络效应,本文与国外相关研究的发现不同的是: 代际网络的宏微观效应在中国情境下均存在。代际网络相关理论得到充分的验证与中国特殊的文化背景和教育制度紧密关联。一方面,中国社会长期以来受到儒家文化的影响,父母高度重视子女的教育发展和学业成就,代际网络往往以学业为导向。在考察家庭社会资本时,科尔曼(Coleman,1988)发现,亚裔家长常常购买两份教材,一本供子女学习,另一本供家长学习以便帮助子女取得更高的学业成绩。本研究的数据显示,只有13.32%的家长希望子女取得高中及以下文凭,希望子女获得大学本科及以上文凭的比重则高达71.54%。另外,上文中提到了积极的亚裔文化效应也证明了这一观点。另一方面,在应试教育下,学业成就是子女获得优质教育资源最重要的依据,而优质教育资源的获得与未来的地位获得密切相关。因此,以学业成绩为主导的网络规范在家长群体中盛行,甚至在中产阶层家长群体中出现了学业竞争现象(耿羽,2021)。

第二,本文探讨了代际网络宏微观效应之间的关系。由于个体能动因素嵌入在网络情境中,因而个体能动的微观机制会随着网络情境的变化而转变。在此基础上,本文发现影响学业成就的微观机制会受到宏观网络情境的调节,即随着宏观代际网络资源的提高,个体能动效应呈现逐渐增强的趋势。更重要的发现是,在资源匮乏的代际网络情境中,个体能动效应受到网络情境的制约,不仅未能发挥积极的作用,反而促使劣势的网络情境(如“反学校”的价值观)进一步濡染个体的价值观和学习行为,进而阻碍子女获得更高的学业成就。不过,随着宏观代际网络资源的提升,个体能动效应对子女学业成就的阻碍作用逐渐减弱,随后呈现正向激励作用增强的趋势。结合起来看,本研究认为,国内外研究中关于个体能动效应的差异化研究结果很可能与未考虑到宏观代际网络资源情境相关,即所考察的个体能动效应忽视了宏观代际网络资源对其产生的调节作用。

上述发现的重要启发在于: 网络的封闭性和开放性对行动者的影响并不是尖锐对立的,而是在不同的情境下发挥不同的作用。在宏观代际网络资源匮乏的情境下,即网络规范表现为“反学校”的价值观、网络成员的阶层地位较低时,网络的开放性(认识校外的其他人)显然有益于接收外部的异质性信息,阻挡“反学校”价值观的侵蚀,改善子女的学业态度和行为,进而突破结构性资源匮乏的制约。当宏观网络资源丰富时,即“亲学校”的文化价值观在网络中不断传播和扩散、高阶层的网络成员普遍存在时,网络的闭合性(认识其他家长)将有效地维持既有的优质资源和规范,强化网络成就规范对成员的进一步濡染和同化,保证子女获得更多的网络资源以提高学业产出。

另外,影响个体能动效应的网络情境特征主要来源于网络规范与关系人阶层地位,网络密度并不会起到调节作用。其实,这一结论并不难理解。尽管较高的网络密度可以促进信息的交换和流动,产生和维持一致性的网络规范,但信息的质量和网络规范的不同导向并不能得到保障,如果信息是冗余的,网络规范是非学业导向的,那么较高的网络密度也不会强化个体能动效应。

第三,本文检验了个体能动效应与网络情境效应的间接机制。研究发现,父母认识其他家长有助于提高父母对子女的教育期望和学业要求,提升同伴群体质量和集体融入,促进子女的自我教育期望和自我效能,进而促进子女的学业成就。这意味着父母从代际网络中获得的资源可转化为各种社会资本,并改善子女的学习态度和行为,最终对学业成就产生积极的影响。但网络情境除了通过作用于这三个中介因素进而影响学业成就外,还有可能通过其他方式影响子女的学业产出。例如,在网络结构紧密和网络资源丰富的学校,家长群体可以联合起来干预学校的管理政策和教学模式,为子女争取更多学习的机会,最终影响子女的学业产出(Carbonaro,1999),这一间接机制还有待进一步的探究和考察。

综上所述,本研究的主要贡献在于考察了代际网络的宏微观效应,探析了微观个体能动效应基于宏观网络情境的条件机制,并进一步检验了宏微观效应的间接机制,填补了国内有关代际网络研究的空白,具有重要的理论意义。同时,本研究对理解代际网络在不同情境中的效应差异具有重要的现实意义。代际网络资源的多寡是家长采取何种策略改善子女学业环境的重要依据。当代际网络资源充足时,家长应主动与学校其他家长取得联系并保持互动,积极地动员、调用以及维持既有的代际网络资源,为子女的学业产出提供优质的网络环境。反之,倘若代际网络资源匮乏时,家长可以通过与校外的人建立联系、广泛参与校外活动、为子女树立异质性的榜样等策略,避免网络情境对子女学业发展的限制,扭转不平等再生产的局面。此外,学校老师和工作人员也可以通过鼓励家长彼此联系、举办家长会等方式构建积极的代际网络,引导家长群体树立“亲学校”的价值观和行为模式,为学生的教育发展提供积极的网络氛围。

代际网络的影响还有大量可拓展的议题。首先,宏观代际网络的建立和维持过程还需要进一步的考察和讨论。具体而言,父母通过何种方式与其他家长进行互动,父母如何经营代际网络关系以获得网络资源,教师和学校人员对代际网络效应起到何种作用,这些议题还有待更严谨的后续研究。其次,目前围绕微观代际网络的研究都是考察父母与其他家长的联系状况对子女教育发展的影响,而父母与其他家长的互动模式、其他家长的教育理念和阶层地位等个体特征数据都是缺失的。对这些数据的采集将有利于深化微观代际网络的研究。最后,宏微观代际网络的间接机制有待更深入的挖掘。尽管本文在这一方面做出了积极贡献,但相关的理论预设并没有得到完全的支持,对间接机制的实证研究仍需要更深入的分析和讨论。

(注释与参考文献从略,全文详见《社会》2022年第5期)