教育社会学

中国教育资源市场化与个体选择:初中课外补习效应异质性探究

摘要: 本文在中国教育资源市场化的背景下,探究了初中课外补习对学业成绩的效应异质性及其对教育公平的启示。通过分析“中国教育追踪调查”(CEPS)的数据发现,从同质性效应来看,参加课外补习对于提升初中生学习成绩没有显著影响,但参与课外补习的倾向性影响其效应异质性。课外补习有助于提高倾向性处于中间水平学生的学习成绩,表明课外补习受益学生大多来自学习成绩中等的普通工薪家庭。对于倾向性较低的大多数相对弱势的家庭和倾向性较高的少数优势家庭而言,课外补习对学业成绩的作用微乎其微。研究表明,中国教育领域的市场化变革和相关政策的制定需要考虑个体教育选择的复杂性及其对教育公平所造成的深刻影响。

关键词:课外补习 ;个体选择;效应异质性;教育市场化;教育公平

作者简介:李昂然,浙江大学社会学系

一、问题的提出

20世纪80年代以来,市场机制的引入对公共教育体制、学校管理模式、教育资源分配方式等产生了全方位的影响(Ross and Gibson, 2007;贺武华,2009),催生了传统学校教育体系之外的教育形式,激发了个体教育机会选择的多样性需求,如参加课外补习。近十几年来,课外补习产业在中国迅速兴起,越来越多义务教育阶段的学生参加课外补习以提高考试成绩,从而在升学考试中获得优势。中国教育学会中小学课外辅导家长调查结果显示,超过80%的家长非常或比较赞同课外补习是中小学阶段教育必不可少的一部分(中国教育学会,2016)。

课外补习的盛行对中国公共教育体系形成了冲击,引发了公众对于教育公平问题的担忧(闫闯,2019)。2021年7月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,正式明确“双减”政策并主动管制校外培训机构的无序扩张。在此背景下,研究课外补习现象,可以使我们从教育社会学的视角认识中国教育资源市场化配置下的个体教育选择机制及其影响,并深入探究影响教育不平等形成的个体和社会动因。

在教育社会学领域,被称为“影子教育”的课外补习和教育公平的关系问题一直是争论的焦点(Stevenson and Baker, 1992)。一方面,根据批判教育社会学理论,虽然市场化使得大多数家庭拥有了除公共教育之外更多的教育选择机会,但如果任其发展,将会造成既得利益群体对优质教育资源的垄断,并且, 他们可以通过影响学校教育和社会化过程,从道德和意识形态领域去合法化自己所拥有的支配权力,从而固化社会再生产过程,加剧教育不平等程度(Bourdieu,1973;Bowles and Gintis, 1976;钱民辉,1997)。这一论点的支持者反对教育领域过度市场化,认为课外补习会加深社会再生产,导致教育不平等。

另一方面,也有研究认为,由于缺乏竞争,传统的学校体制对教育资源的配置和利用是低效的。这一弊端应当通过市场引入竞争机制进行修补。对于弱势群体而言,正是由于公共教育资源的分配过程可能存在不平衡和低效率等弊端,他们的利益反而得不到有效保障。因此,这些研究认为,强化公共教育并不能缓解教育不平等,而市场机制会使教育资源的配置和利用达到优化,从而改善弱势群体的境遇,促进社会流动(Hanushek,1986;Howell and Peterson, 2006)。所以,这一论点的支持者认为,课外补习将有益于弱势群体,能促进社会流动,减少教育不平等。

两种不同论点为研究中国的课外补习现象提供了重要的理论视角,但哪种视角对理解市场化条件下课外补习和教育公平之间的关系更有说服力,仍然是当下需要探讨的重要问题。随着相关领域全国代表性调查数据的丰富和完善,越来越多的研究开始关注课外补习对学生学习成绩的因果效应(丁亚东、薛海平,2016)。然而,参与课外补习是否有益于学生提高学习成绩,现有研究并没有达成共识。父母及其子女选择参与课外补习的动机是复杂的,受诸多因素共同影响。在应试教育体制下,父母和孩子不是完全被动地接受制度的安排,而会从自身的境遇出发,充分发挥自主性,在既有体制框架内合理寻求利益最大化。以往研究表明,个体、家庭、学校等背景因素差异会导致课外补习效应的异质性,但以往研究仍未厘清个体选择倾向性对课外补习效应的影响。

在此基础上,根据中国的教育市场化变革的实际情况,本研究提出两个相互关联的研究问题:个体、家庭、学校等因素是如何影响学生参与课外补习的倾向性的?根据这种倾向性差异,课外补习对学生成绩的影响又是如何产生异质性变化的?对这两个问题的探究可以使我们更好地掌握个体课外补习的选择偏好及其对学生学习结果影响的异质性,并正确认识中国教育资源配置市场化下课外补习对教育公平的影响。

二、文献综述

(一) 影响选择课外补习的体制和个体因素

为什么需要课外补习?要回答这个问题,需要从教育体制结构和个体选择机制两个方面入手。课外补习是应试教育的产物。关于课外补习的跨国比较研究表明,课外补习在应试体制为主的国家和地区较为流行(彭湃,2008)。虽然应试教育体制是通过学校教育对有限教育资源再分配的一种有效方式,但并不能满足所有家庭(尤其是社会经济地位较高的家庭)对高质量教育的需求。因此,课外补习是家庭面对应试教育规则所产生的一种市场化应对形式。父母希望子女能通过课外补习在升学过程中占据优势地位,从而获得更多的教育资源和机会。

基于个体选择机制,课外补习是父母对自身家庭条件和子女学习能力评估后做出的综合性选择。父母选择课外补习主要有两个动因。首先,根据自利理论,父母为子女选择课外补习是因为认识到做这件事会带来好处,可以弥补子女学习上的不足,提高应试能力,因此是父母的理性选择。其次,从同辈压力角度来讲,父母选择课外补习是因为感受到补习的必要性和社会规范的压力。面对普遍的升学压力,大多数父母期望子女能进入更优质的学校。即使他们在班级或学校的成绩相对理想,父母仍然会寻求学校教育之外的途径来加强其应试能力。因此,课外补习是家庭教育竞争下的产物。

以往研究表明,从个体和家庭层面讲,社会经济地位占优势的个体或家庭更有能力选择课外补习(楚红丽,2009;钱国英、唐丽静,2009),因为他们有更多的资源投入子女的教育。城乡居住差异、父母学历、父母职业、家庭收入、家庭结构、子女人数、父母教育期望等因素均对学生是否参与课外补习有显著影响(曾满超等,2010;刘新亮、陈博瀚,2013;王晓磊,2017)。从学校层面讲,学校是学生、家长和教师互动的场所。学校和班级特征会影响学生参与课外补习的可能性。研究发现,学校的教学质量、教师的教学水平、班级平均的家庭社会经济地位和班级其他同学参与课外补习的情况,都会影响学生是否参加课外补习(薛海平、方晨晨,2019;席玮、李莹,2020)。家长与老师和其他家长的互动越多,学生的课外补习参与的可能性和花费也越高(周东洋、吴愈晓,2018)。

父母是否选择让孩子参加课外补习也受孩子学业表现的影响(李佳丽、胡咏梅,2017)。课外补习同时具有补偿性和培优性。前者对于学习成绩不理想的学生来讲尤为重要,因为课外补习作为补救措施可以帮助他们更好地掌握已经学过的知识;后者对学习成绩相对不错的学生来讲更有吸引力,即课外补习可以进一步提升他们的应试能力。因此,在应试教育体制下,不同学习水平的学生都有参加课外补习的需求。

总之,个体、家庭和学校等因素并不是独立影响参加课外补习的可能性,而是相互联系,并共同影响参与课外补习的可能性。这些相互交织的因素使得个体课外补习的选择倾向性复杂化。在不同情境下,个体选择的复杂性会影响课外补习对学业结果的因果效应。

(二) 课外补习效应及其异质性

课外补习对提升学生成绩有没有作用?对于这个问题,现有研究并没有一致的结论。部分研究表明,课外补习有助于提升学习成绩,并增加升高中或升大学的可能性(吴岩、陈仲萍,2013;胡咏梅等,2015;薛海平,2016;Zhang,2018;Zheng, et al., 2020)。也有研究发现,课外补习对学业成绩没有显著影响,甚至会有负面作用(张羽等,2015;庞晓鹏等,2017;孙伦轩、唐晶晶,2019)。这些研究认为,课外补习只是有“安慰剂效应”,并没有实质性帮助,因为课外补习会导致学生之间的恶性竞争,甚至引发厌学情绪。

出现不同结论的原因有很多。从分析方法的角度看,探究课外补习因果效应面临两个重要的难题。第一,选择性偏误引起的内生性问题使得传统的回归分析无法获得课外补习效应的无偏估计。在现实中,参加和未参加课外补习的两组人群在背景特征上存在显著差异。参加课外补习的机会不是随机分配的,诸多不可测的因素既影响是否参加课外补习,又影响学习成绩。课外补习和学习成绩又互为因果,课外补习可以影响学生成绩,学生成绩的变化又会进一步影响他们参加课外补习的积极性。第二,课外补习作为市场化条件下个体自我选择的教育方式,效应具有高度异质性。在自我选择偏好的基础上,学生在接受课外补习后的反应各不相同。因此,同质性效应的假定会造成对课外补习影响的片面认识,而在实践层面,仅仅关注课外补习的同质性效应是否显著也会误导教育政策的制定。在此背景下,科学的研究思路应该是分析课外补习在什么情境下能带来益处,又在什么条件下会出现问题,以及什么群体参加课外补习获益最大。

已有研究揭示了课外补习效应异质性有以下几个主要成因。第一,社会阶层差异会导致课外补习效应的异质性。有研究发现,家庭社会经济地位较低的学生从课外补习中获得的收益更高(胡咏梅等,2015;李佳丽,胡咏梅,2017;张宪等,2020),家庭社会经济地位较低的学生积极参与课外补习可以弥补家庭社会经济地位造成的成绩劣势,促进教育结果公平。也有研究发现,课外补习对于提升弱势家庭学生学习成绩的作用微乎其微(杨莉,2020),对农村地区家庭社会经济条件较差的学生几乎没有积极作用(孙伦轩、唐晶晶,2019)。第二,学校层面因素导致课外补习效应的异质性。例如,就读于学校排名较低学校的学生更容易因为课外补习而提升学习成绩(Zhang,2018;侯慧丽,2020)。第三,不同科目的课外补习对成绩的影响是不一样的。研究表明,课外补习对英语和数学成绩的提升作用较大,对语文成绩的提升效果甚微(李波,2018;刘冬冬、刘昊,2018;李弘等,2020;王晓磊,2020)。

三、研究假设

关于课外补习效应异质性的研究,传统的分析方法主要是在回归模型中加入“课外补习”与某个可能产生效应异质性的变量之间的交互项,并假设影响课外补习效应异质性的选择机制可以简单归结于某一因素。然而,能够调节效应异质性的潜在因素可能不止一个,单纯关注某一个或几个因素会忽视复杂的个体选择偏好机制对课外补习效应异质性的影响。在数据受到限制的情况下,在回归模型中加入太多的交互项也会产生模型估计问题,同时需要有力的理论支持对交互作用的解释。另外,传统回归模型中交互项的作用是基于线性关系假设,并不能有效检验非线性的交互作用(Brambor, et al., 2006;Hainmueller, et al., 2019)。

随着基于效应异质性的倾向值分析方法被广泛使用,研究者对个体选择如何影响行为效应异质性也有了更深入的认识(Xie, et al., 2012;Zhou and Xie, 2020;胡安宁等,2021)。有研究表明,参与课外补习的倾向性会影响其效应异质性(李佳丽,2016)。参与课外补习的倾向性是指在复杂的个体选择背景和影响因素下学生参加补习的概率。基于倾向值的效应异质性分析的主要目的是探究课外补习效应是如何随着倾向值取值的变化而变化的。倾向值分析方法对研究课外补习效应的异质性有其独特的优点。第一,在对课外补习参与机会的研究中,倾向值能够区分不同学生在家庭、学校等背景因素和父母教育参与方式上的差异,从而有助于对课外补习受益群体的特征进行理想型描写,进而为课外补习政策的制定提供针对性建议。第二,通过对复杂影响因素的降维处理,课外补习效应及其倾向值构成一个简化的二维体系,因此,其交互作用可以突破简单的线性假设,使用非参数和半参数平滑分析方法检验可能存在的非线性关系(Zhou and Xie, 2020)。

从教育机会、教育过程和教育结果公平的角度看,关于倾向值的效应异质性分析大致可以归为三种研究假设(Brand and Xie, 2010;李佳丽,2016;郭冉、周皓,2020)。这三种假设提供了理解课外补习效应和教育公平关系的不同视角。

“积极选择假设”认为,最有可能付诸行动的个体获得的收益最大。课外补习需要父母投入大量的时间和财力,社会经济地位较低的家庭难以承担这些成本,因此缺乏参加课外补习的机会。从学校教育的评价机制和过程来看,学生是否参加课外补习经常被老师视为父母是否重视子女教育的表现。在被精英主义左右的学校教育评价体系中,最有可能参加课外补习的学生更容易得到教师的偏向(吕鹏,2006)。优势家庭的孩子拥有更多参与课外补习的机会和资源,并在学校教育过程中获得更高的收益,进而取得更好的学习成绩。“积极选择假设”印证了教育领域中的社会再生产过程,尤其是既得利益群体对自我优势地位的维系,从而扩大教育不平等。因此,本文提出以下假设:

假设1:最有可能参与课外补习的学生从中获益最大,并且获益的学生来自优势阶层家庭的可能性更大。

“消极选择假设”认为,最不可能付诸行动的个体获得的收益最大。父母选择课外补习不仅是基于理性选择,同时也是受到同辈竞争压力的影响。社会经济地位较高的父母选择让子女参与课外补习并非单纯为了提升应试能力,而是在教育竞争日益激烈的情况下基于对子女教育的忧虑而做出的从众行为。反之,因为受到经济条件的限制,社会经济地位相对较低的家庭在选择是否让孩子参与课外补习时会有更加慎重的理性思考,目标性也更强。同时,从公共教育鼓励公平的角度出发,学校教育过程和评价机制应该更倾向于鼓励和肯定弱势家庭的教育参与。当弱势家庭的孩子获得课外补习机会时,他们在学校教育过程中会获得更大的收益,从而使学习成绩得到提升。“消极选择假设”反映了教育领域弱势群体社会流动的可能性,来自弱势群体家庭的学生参加课外补习会缓解教育不平等。因此,本文提出以下假设:

假设2:最不可能参与课外补习的学生从中获益最大,并且获益的学生来自弱势阶层家庭的可能性更大。

“中间选择假设”认为,具有中等参与课外补习可能性的个体获得的收益最大。虽然参与课外补习的机会不均等会导致课外补习效应的差异,但已存在的教育结果差异会进一步影响参与课外补习的机会和效应异质性的关系。优势阶层家庭的孩子具有相对较高的学业成就,而这种优势是建立在家庭教育巨大投入和高质量学校教育基础之上的。对于优势阶层家庭的学生而言,参与课外补习仅仅是激烈家庭教育竞争的表现,对学业成绩和教育获得的作用十分有限。弱势阶层家庭的学生面临由于教育资源分配不均而导致的结构性限制,使得其学业成绩低于优势阶层家庭的学生。教育资源的结构性限制很难通过个体的课外补习全面克服。由于弱势阶层家庭的学生很难有高质量的课外补习,补习对于提升其学习成绩和教育获得的作用甚微。因此,对于最有可能参与课外补习的优势阶层家庭的学生和最不可能参与课外补习的弱势阶层家庭的学生来说,课外补习对提升成绩的作用均不显著。

从参与课外补习的可能性来看,具有中等参与可能性的中间阶层家庭的孩子可能从课外补习中获益最大。首先,这些家庭的父母可以利用其相对有限的资源为子女争取较为优质的课外补习机会,而不是完全被动地受到资源分配不均而导致的社会结构性的限制。其次,这类家庭子女的学业成绩更多居于中间位置,“补差”和“培优”的效果会更加显著。面对因为孩子教育问题所产生的焦虑,具有课外补习参与中等可能性的家庭,尤其是大多数普通工薪家庭,有相对充足的资源、积极参与的意愿和较高的教育期望去努力维持并提升其子女的学业成绩和教育获得。因此,我们可以提出以下假设:

假设3:具有参与中等可能性的学生从课外补习中获得的收益最大,并且获益的学生来自普通工薪家庭的可能性更大。

四、数据、变量和方法

(一) 数据

本研究的数据来自中国人民大学中国调查与数据中心的“中国教育追踪调查”(China Education Panel Study,简称CEPS)。CEPS是具有全国代表性的大型追踪调查项目,采用多阶段概率与规模成比例的抽样方法从全国抽取了28个县级单位作为调查单位,并从中随机抽取了112所学校中的438个班级进行调查。在2013—2014学年基线调查的七年级和九年级中学生的样本量为19 487人。CEPS对学生个人、家长或监护人、班主任老师、主课任课老师和学校负责人分别进行问卷调查,内容涵盖了家庭背景、家庭教育、学校教育、学生的学业成绩等信息。本文的研究对象为CEPS七年级(初一)的学生。CEPS以2013—2014学年为基线,并于2014—2015学年对受调查的七年级学生进行了第一次追访。92%的学生完成了追访,有效样本量为9449人。本研究对缺失数据进行链式方程多重填补(Multiple Imputation based on Chained Equation)。根据学生成绩结果变量的缺失情况,最终得到分析样本为9330人。

(二) 变量介绍

1. 学习成绩

CEPS收集了学校提供的学生在2013—2014学年和2014—2015学年的数学、语文和英语的学科成绩。本文将学生单科成绩按照每个学校的成绩分布情况进行标准化处理,然后将数学、语文和英语标准化成绩的平均分处理为总成绩。考虑到课外补习和学习成绩之间的反向因果问题,在分析倾向值模型时,模型加入了七年级时的学习成绩。在探究课外补习对学习成绩的影响时,模型的因变量设定为八年级的学习成绩。在敏感性分析中,本研究进一步检验了课外补习对学生认知能力的影响。

2. 课外补习

“是否参与课外补习”是本文研究的核心变量。为了综合研究课外补习对学生成绩的影响,本文将“整体补习”(“是否参与语文、数学和英语补习”)作为核心二分自变量(“参加课外补习”=1,“没有参加课外补习”=0)。需要注意的是,由于数据的限制,分析中使用的课外补习变量并不能反映补习的质量。同时,因为已有研究表明课外补习和补习时段对不同学科成绩的影响存在差异,所以在敏感性分析中,本文进一步分析单科补习和假期补习对学习成绩的影响。

3. 协变量

个体、家庭、学校等层面的因素会影响学生参与课外补习的倾向,同时作用于学习成绩,因此,在分析中,这些因素作为协变量被纳入以探究它们对课外补习选择及其效应的影响。首先,协变量包括学生个体、家庭和父母教育参与等变量。模型中学生个体层面的变量包括:学生七年级的标准化成绩、性别(“男”=0,“女”=1)、年龄(年)、民族(“非少数民族”=0,“少数民族”=1)、是否为独生子女(“非独生子女”=0,“独生子女”=1)、户口(“城市户口”=0,“农村户口”=1)和学生空间流动状态(“本省非流动”“省内流动”“跨省流动”)。家庭层面的变量包括:家庭同住状况(“父母都在家住”“只有母亲在家住”“只有父亲在家住”“父母都不在家”)、父母的婚姻状况(“未婚、离异、丧偶”=0,“已婚”=1)、是否与祖父母或外祖父母同住(“不同住”=0,“同住”=1)、家庭经济状况(“困难”“中等”“富裕”)、父母最高教育程度(年)、父母职业(“政企事业单位领导干部”“专业技术工作人员”“服务业人员、职工和工人”“农业工作人员”“个体工商人员”“退休、无业及其他”)。在父母家庭教育互动层面,分析模型考虑了众多因素,包括父母教育期望(年)、父母子女交流互动(潜变量因子分析)、父母教育监督(潜变量因子分析)、父母是否辅导功课(“否”=0,“是”=1)、父母是否参加家长会(“否”=0,“是”=1)、父母与教师交流频率(潜变量因子分析)、学生与教师互动(潜变量因子分析)、积极的同辈影响(潜变量因子分析)和消极的同辈影响(潜变量因子分析)。其次,模型中学校层面的变量包括是否就读寄宿学校(“非寄宿学校”=0,“寄宿学校”=1)、学校类型(“公立学校”“民办学校”“民办打工子弟学校”)、学校本县区排名(“中等以下”“中等”“中等以上”)、学校所在地区(“市或县城”“边缘城区或城乡结合部”“乡镇或农村”)和学校里学生参加课外补习的比例。

(三) 分析方法

数据分析分为四个部分。

第一部分为描述性分析。将个体、家庭、学校等背景变量按照课外补习的参与情况进行描述统计分析,着重探究参加和未参加课外补习的群体在背景因素上的差异是否统计上显著。

第二部分为课外补习倾向值模型分析。该分析探究个体、家庭、学校等层面的因素对课外补习倾向性的影响。基于Logistic回归模型(见公式1),令di=1表示“学生参加课外补习”,di=0表示“学生未参加课外补习”。对于每个样本中观测到的学生来讲,其课外补习倾向值便是该Logistic回归模型下的预测概率(Rosenbaum and Rubin, 1983)。基于以往研究,本文的课外补习倾向值模型加入个体、家庭、学校等层面的众多可观测变量,并充分考虑变量间的非线性关系,以提升对倾向值预测的可靠性。

第三部分为课外补习同质性效应检验。根据反事实因果推断(Counterfactual Causal Inference),本文利用倾向值匹配(Propensity Score Matching)探究课外补习对学习成绩的同质性效应。同质性效应分析基于的假设是课外补习效应对于不同个体的影响是稳定的。利用“近邻匹配法”(Nearest Neighbor Matching)、“半径匹配法”(Radius Matching)和“核匹配法”(Kernel Matching),本研究分别计算了干预组平均效应(Average Treatment Effect on the Treated,简称ATT,即课外补习干预对于参加课外补习样本的平均效应)和控制组平均效应(Average Treatment Effect on the Untreated,简称ATU,即课外补习干预对于没有参加课外补习样本的平均效应)。ATT和ATU之间的差异表明了课外补习效应异质性的存在。需要注意的是,倾向值匹配分析不能从根本上解决内生性选择偏误的问题,其整个分析是基于“可忽略性假设”(Ignorability Assumption),即除了观测到的协变量外,学生是否参与课外补习不受其他未观测到的干扰变量(Unobserved Confounders)影响。

第四部分为基于倾向值的课外补习效应异质性探究。目前,谢宇等提出了三种以倾向值为基础的效应异质性分析方法(Xie, et al., 2012;Zhou and Xie, 2020)。第一种方法为“细分—多层法”(Stratification-multilevel Method),即将计算出的倾向值分成不同的取值区间,然后在每个区间内估计课外补习效应,最后将计算出的每个区间处理效应作为因变量使用加权最小二阶乘法计算处理效应变化趋势的斜率。这一方法是基于参数估计的线性假设,即处理效应和倾向值之间是线性相关的关系。第二种方法是“匹配—平滑法”(Matching-smoothing Method),即通过倾向值匹配,计算每个观测样本的处理效应,然后对匹配得到的处理效应和倾向值进行曲线拟合,观测处理效应是如何根据倾向值的变化而变化的。第三种方法是“平滑—差值法”(Smoothing-differencing Method)。这种方法分别对实验组和控制组的每个观测样本的因变量值随着倾向值的变化而变化进行曲线拟合,然后再计算两条曲线之间的差值,从而得到处理效应的异质性估计。后两种半参数估计方法是基于处理效应和倾向值之间的非线性关系假设,从而使研究者可以探究它们之间的非线性关系。

综合上述三种方法,对于以倾向值为导向的效应异质性分析归根结底是探究倾向值和课外补习干预之间的交互作用。从理论上讲,这与传统回归模型中的交互作用并无差别,但研究者需要注意以下三个重要问题。第一,倾向值模型是否可以准确预测干预变量的个体选择倾向值(Xie, et al., 2012)。也就是说,倾向值模型设定是否受到缺失变量的影响。一方面,倾向值模型会受到未观测混淆变量的影响,另一方面,背景因素变量与干预变量之间的非线性关系也会影响模型预测的准确性,因此,倾向值模型的估计是基于“可忽略性假设”。本文分析中加入个体、家庭、学校等控制变量,旨在更接近满足“可忽略性假设”。第二,研究者需要注意倾向值与干预变量之间交互作用的线性假设在理论上是否成立(Haimueller, et al., 2019)。如果线性关系假设成立,传统的线性回归模型就可以分析该交互作用,即在模型中加入干预变量和倾向值的交互项;如果交互作用是非线性关系,可以使用非参数化或半参数化方法对非线性关系进行曲线拟合。第三,干预变量和倾向值的样本分布情况会影响交互作用的实际效用(Haimueller, et al., 2019)。对于观测到的每个倾向值,都应满足附近有足够多的临近观测数据点,即倾向值是连续的。此外,对于观测到的倾向值,对应的干预变量应该有相应的差异性,即满足干预组和控制组同时出现,也就是所谓的共同支持区域(Common Support Area)。

基于谢宇等和哈缪尔勒等关于效应异质性的研究(Xie, et al., 2012;Haimueller, et al., 2019;Zhou and Xie, 2020),本文使用非线性效应异质性估计方法——“交互核密度平滑估计法”(Interactive Kernel Smoothing)——对课外补习的非线性效应异质性进行估计。核密度平滑估计基于以下半参数交互回归模型:

![]()

其中,yi为个体学生的学习成绩,di代表学生是否参加课外补习,pi表示学生参加课外补习的倾向值。f(pi)和g(pi)为平滑函数方程,并且g(pi)可以估计课外补习在不同倾向值下的边际效应。该核密度回归方程不基于变量间单纯线性关系假设,因此可以估计课外补习效应随倾向值变动的非线性变化。在敏感性分析中,本研究进一步使用“匹配—平滑法”和“平滑—差值法”对课外补习效应非线性异质性进行估计。在进行核密度曲线拟合时,分析限定为共同支持区域,展示干预组和控制组的倾向值分布情况,从而能更好地探究课外补习效应所作用群体在总体样本中的比例。同时,根据课外补习效应的异质性情况,本文还将样本根据倾向值划分为不同的区域,对每个区域的背景因素进行描述性统计分析,从而可以了解课外补习受益群体与其他群体在个体、家庭、学校等背景因素和父母教育参与方式上的差异。

五、分析结果

(一) 描述性分析

根据表 1中CEPS加权样本分析可知,初中一年级学生参加课外补习的比例为35%。表 1的数据表明,参加和未参加课外补习的群体在背景因素方面存在显著差异。首先,参加课外补习学生的平均标准化综合成绩要显著高于未参加的学生。其次,独生子女和城市学生参加课外补习的比例要更高。参加课外补习学生的家庭经济条件、父母受教育水平和父母职业状况要明显优于未参加的学生。同时,对于参加课外补习的学生来讲,其父母有更高的教育期望,以及更高程度的父母子女交流互动、教育监督、功课辅导和父母教师交流。参加课外补习的学生也更有可能和老师进行交流和互动。最后,参加和未参加课外补习的群体在学校背景因素上也存在显著差异。参加课外补习的学生在非寄宿类学校、城市中的学校和本县区排名较低或者较高的学校中比例较高。另外,参加课外补习的学生所在的学校参加课外补习学生的比例也更高。

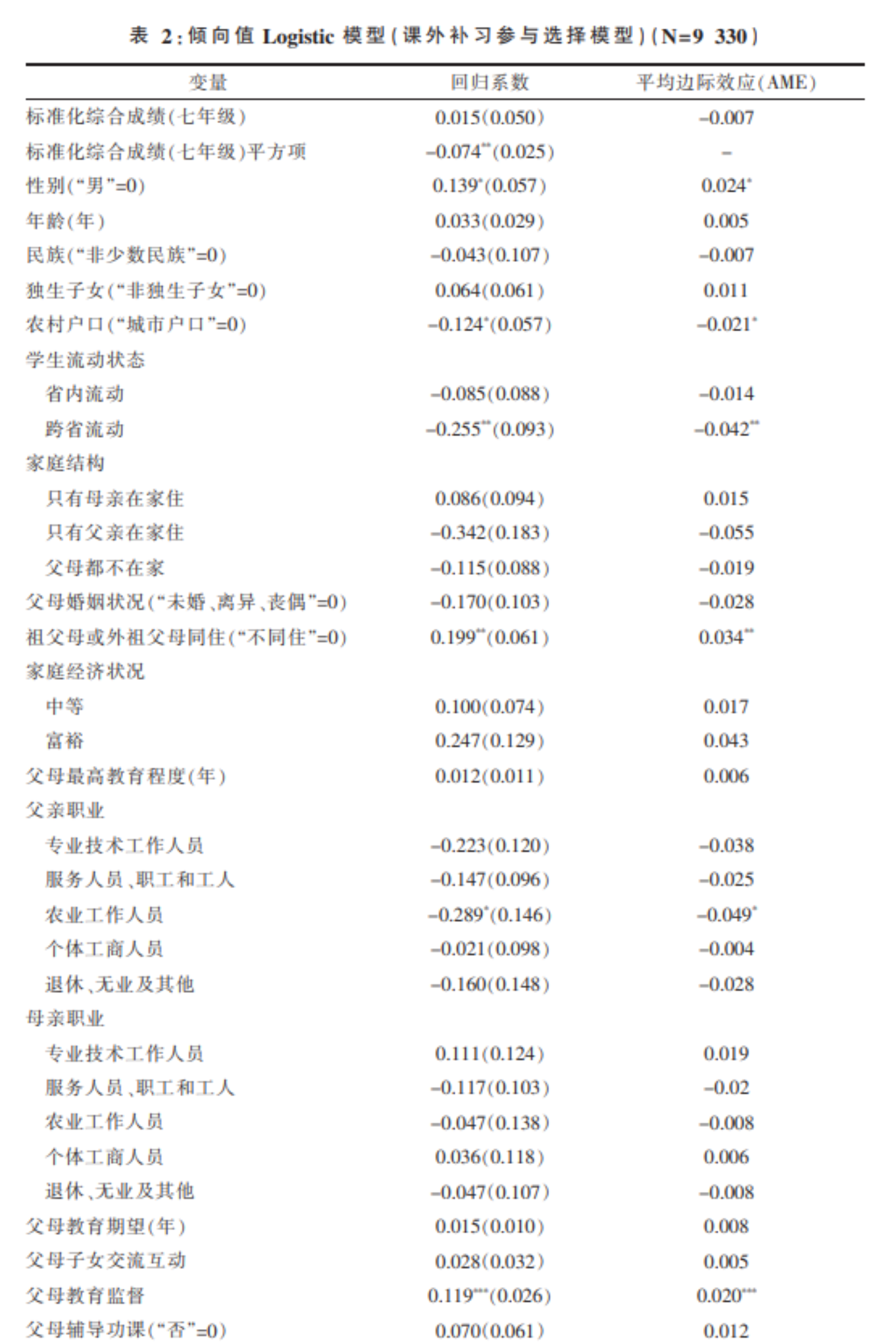

(二) 影响课外补习的因素

表 2报告了倾向值Logit模型的回归系数与平均边际效应(Average Marginal Effect,简称AME)。在控制了其他因素后,早期学生成绩对参与课外补习可能性有非线性的影响。七年级学生综合成绩的二次项回归系数为负值并统计显著,说明学习成绩和参加课外补习倾向性存在倒“U”型关系,即学习成绩中等的学生参加课外补习的概率要大于学习成绩较差和较好的学生。同时,女学生参加课外补习的可能性要大于男学生。农村和跨省流动的学生参加课外补习的可能性要更低。在家庭因素方面,与祖父母或外祖父母同住的学生也更有可能参加课外补习。值得注意的是,在控制了其他因素后,家庭经济条件、父母的教育水平和职业对参加课外补习的影响有限。同时,父母教育监督、父母教师交流和学生教师互动的程度越高,学生参加课外补习的可能性就越高。在学校因素方面,结果显示,与公立学校相比,民办学校或民办打工子弟学校的学生更有可能参加课外补习。同时,学校排名较低的学生更有可能参加补习。与其他因素相比,学生所在学校的课外补习参与比例对参加补习的倾向性有更大影响。学生所在学校的课外补习参与比例每增加一个标准差,学生参加课外补习的概率就会增加20%(p < 0.001)。这说明,受同辈群体压力的影响,学校内部的竞争环境对学生参加课外补习有重要作用。

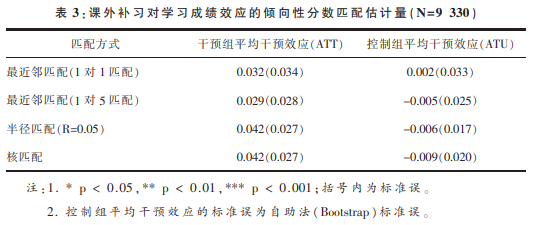

(三) 课外补习的同质性效应

表 3是“最近邻匹配”“半径匹配”“核匹配”三种匹配算法估计课外补习的同质性效应的结果,显示参加课外补习对八年级学生的标准化综合成绩没有显著影响。在控制了个体、家庭、学校等因素对课外补习选择性的影响之后,课外补习对学生成绩的同质性效应是不显著的。另外,参加课外补习的学生个体的收益要高于未参加的学生(即ATT > ATU)。这表明仅关注课外补习的同质性效应会掩盖效应异质性。ATT大于ATU也暗示了“积极选择假设”成立的可能性,即越有可能参加课外补习的学生从中获益越大。但是,单纯比较ATT和ATU并不能正确探究课外补习效应和倾向值之间的非线性关系。

(四) 课外补习的异质性效应

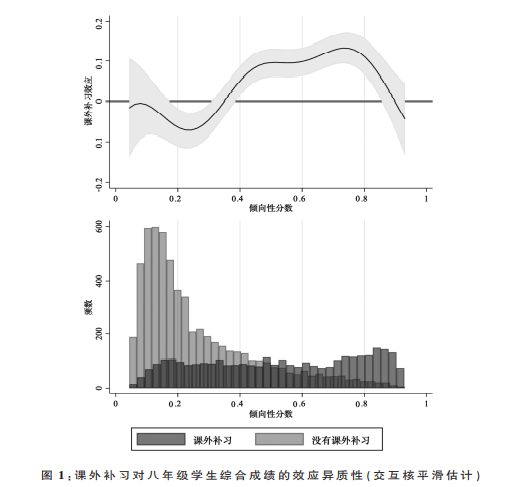

通过对课外补习及其倾向值,以及两者之间的交互作用进行“核平滑曲线拟合”(Kernel Smoothing),图 1展示了以倾向值为导向的课外补习效应异质性估计,并揭示了课外补习对八年级标准化综合成绩的影响是如何随着课外补习倾向值的变化而变化的。结果显示,课外补习效应和倾向值之间是非线性关系,这种关系也在一定程度上解释了为什么课外补习同质性效应不显著。在不同的倾向值区间,课外补习的作用是不同的。根据课外补习效应的强弱和方向性,大致可以将倾向值分为三个区间:在0—0.4的区间里,课外补习总体上对学生成绩的影响是负向的;在0.4—0.8的区间里,课外补习的效应是显著正向的;在0.8—1的区间内,课外补习效应由显著正向转变为无效。这种趋势说明,具有中等参与可能性的学生从课外补习中获得的回报,相对高于参与可能性最高和最低的学生。这一结果印证了“中间选择假设”。同时,根据倾向值的样本实际分布情况,64%的样本位于0—0.4区间,28%的样本位于0.4—0.8区间,而只有8%的样本位于大于0.8的区间。这说明,对于占总体样本超过三分之二的参加课外补习可能性较低和较高的学生而言,课外补习不会有效提升他们的成绩。对于接近三分之一处于中间参与可能性的学生来讲,课外补习对于提升综合成绩具有积极的作用。

根据课外补习效应的差异对倾向值区间进行划分,可以进一步对课外补习受益群体的理想型进行侧写。表 4报告了个体、家庭、学校等因素在不同课外补习倾向性分数组别的均值比较。结果表明,课外补习倾向值的高低情况大致可以区分不同学生群体在背景因素和家庭教育方面的差异。组别1(0—0.4区间)表明课外补习参与倾向性较低的家庭更可能是社会经济地位相对弱势的家庭。在该组样本中,农村家庭、单亲家庭和父母都不在家的家庭比例高于其他组别,并且,家庭经济状况和父母教育水平要偏低,父母职业为服务人员、工人和职工以及农业工作人员的比例较高。同时,父母参与子女教育的程度相对较低。该组学生大多就读于农村学校且就读学校排名低的比例较高。与组别1相比,组别2(0.4—0.8区间)显示,课外补习中等参与倾向性家庭大多反映了普通工薪家庭的背景。这一组别学生样本的家庭社会经济地位和父母参与子女教育的程度都适中。该组别父母职业为服务人员、工人和职工、个体工商人员的比例最高。组别3(0.8—1区间)则代表了社会经济地位处于相对优势的家庭的特征。与其他组别相比,组别3中的学生具有最高的综合成绩。该组中家庭经济条件富裕的比例较高,父母的教育水平高于其他组别,并且父母职业为政企事业单位领导干部和专业技术工作人员的比例较高。同时,组别3中的父母具有最高的教育期望,在与子女交流互动、教育监督、辅导功课、参加家长会和与教师交流等方面都展现出最高的参与度。结合这些背景因素和家庭教育层面的差异,通过课外补习效应的异质性结果可以推断,课外补习对于提升普通工薪家庭孩子的学习成绩具有积极作用,而对于大多数相对弱势家庭和少数优势家庭来讲,课外补习在提高学生综合成绩方面的作用微乎其微。

六、敏感性分析

(一) 其他非线性效应异质性估计方法

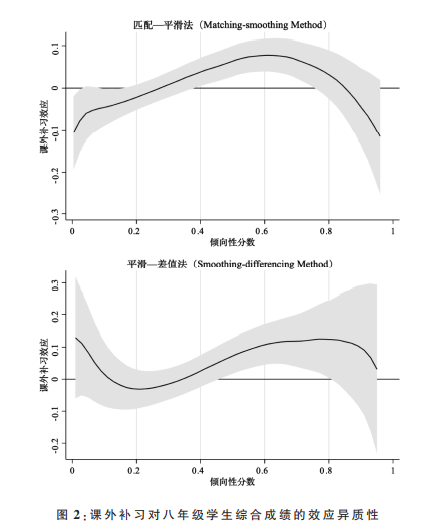

研究表明,不同的效应异质性估计方法会导致经验结果不一致(胡安宁等,2021)。为了进一步探究其他估计方法对课外补习非线性效应异质性的影响,本研究进一步使用谢宇等提出的“匹配—平滑法”和“平滑—差值法”对整体课外补习效应异质性进行估计。图 2展示了其他估计方法下课外补习非线性效应异质性。总体而言,图 2的结果和图 1的结果基本一致。从参与课外补习的倾向性来看,对于具有中等参与可能性的学生来讲,课外补习对学习成绩有正面作用。而对于大多数参与可能性较低和少数参与可能性较高的学生来说,课外补习对提高学习成绩并无显著影响。

(二) 课外补习对认知能力的效应异质性

由于学生的学习成绩受到未观测到的学校教学环境、应试规则和考试制度的影响,因此,考试成绩并不能全面反映学生的学习状况。本文进一步分析课外补习对学生认知能力的影响。CEPS调查中包含对学生认知能力的测试,该测试并不涉及学校课程所教授的具体识记性知识,而是关注学生的逻辑思维与问题解决能力,具有全国标准化的特点,更具可比性。该测试包括词组类比、语言文字推理、图形规律分析、折纸类题目、几何图形应用和计算与逻辑推理。表 5报告了不同匹配算法估计课外补习对认知能力的同质性效应。结果显示,参加课外补习对八年级学生的认知能力提升没有显著影响。图 3进一步展示了课外补习对认知能力效应的异质性,结果表明,对于参与课外补习倾向性相对更高的群体,尤其是对于倾向值在0.6—0.8区间的个体来讲,课外补习对认知能力的效果更正面。与图 1相比,这一结果更趋向于满足“积极选择假设”,表明对于具有相对优势背景学生来说,课外补习有助于提升认知能力。

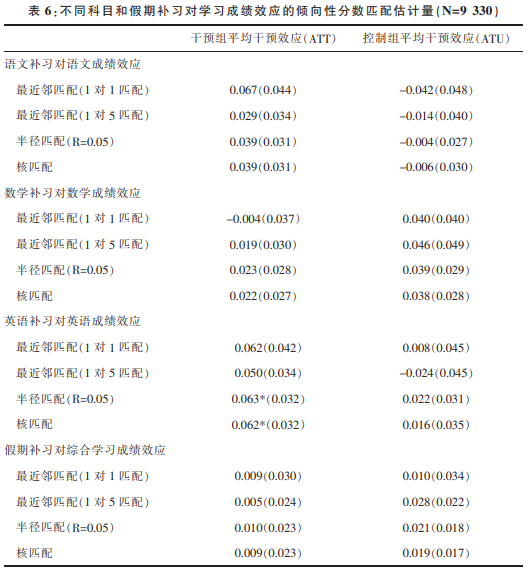

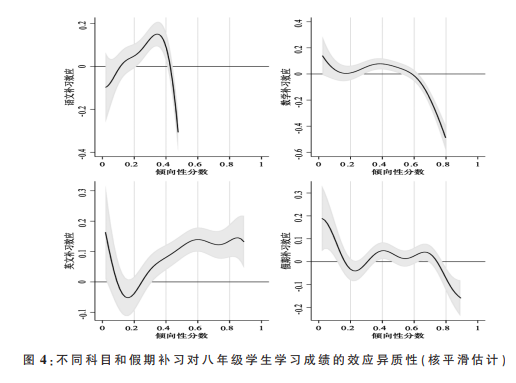

(三) 不同科目和假期补习的效应异质性

研究表明,课外补习效果对于不同科目和时段的补习是不同的。我们用敏感性分析进一步分析不同科目和假期补习的效应异质性。表 6报告了两种匹配算法估计不同科目和假期补习对科目成绩以及综合成绩的同质性效应,结果显示,参加不同科目和假期补习对八年级学生的学习成绩平均来讲没有显著影响。图 4和图 5进一步展示了课外补习效应异质性关于不同科目和假期补习效应的差异性,结果显示,虽然整体补习的效果对综合成绩的影响符合“中间选择假设”,但不同科目补习的效应异质性遵循不同的非线性关系。首先,对于语文和数学补习来讲,其效应异质性符合“中间选择假设”。语文和数学补习对于中间参与可能性的学生有一定的积极作用,但对最有可能参加补习的学生作用是负向的。在倾向值高的区间,样本数量的分布更少也更不均匀,并对结果可能会造成一定偏误影响。其次,对英语补习来讲,其效果的异质性符合“积极选择假设”,即最有可能参与补习的学生从中获益最大。这暗示参加英语补习对于提升优势家庭学生的成绩更有帮助,而对弱势家庭的学生作用不大。最后,假期补习的效应异质性符合“消极选择假设”,即最不可能参加假期补习的学生从中获得的帮助最大。这一结果表明,假期补习对于提升弱势家庭学生的学习成绩效果要好于其他家庭的学生。总之,不同科目和假期补习的效应异质性反映了课外补习对学习成绩影响的复杂性。

七、总结与讨论

本研究使用“中国教育追踪调查”(CEPS)全国代表性初中生追踪数据,通过以倾向值为导向的效应异质性估计方法,探究课外补习对学习成绩的影响,主要得到以下三个主要的研究结论和启示:

第一,学生是否参加课外补习受个体、家庭、学校等因素的共同影响。与以往研究结果不同,本研究表明,家庭经济条件、父母教育水平和职业对参与课外补习的影响有限。在控制了更加全面的背景因素后,不同社会经济地位家庭的子女参加课外补习倾向性的差别不显著。同时,根据成绩的总体分布,与学习成绩较差和较好的学生相比,学习成绩中等的学生更有可能参加课外补习,但总体上成绩相对较好的学生参加课外补习的可能性更大。受同辈竞争的影响,学生所在的学校参加课外补习的学生比例越高,该学生就越有可能参加课外补习。总之,个体、家庭、学校等因素共同影响课外补习倾向性,同时反映了不同社会阶层在子女教育培养方式上的差异。

第二,关于同质性效应的研究发现,课外补习对提升学生的学习成绩没有显著影响。在考虑到个体、家庭、学校等因素后,学生参加课外补习不能有效提升学习成绩,这一发现与以往关于课外补习具有积极作用的研究结论(胡咏梅等,2015;薛海平,2016)相悖,并支持以往课外补习效应不显著的研究结果(庞晓鹏等,2017)。同时,同质性效应的研究忽视了课外补习对学习成绩的异质性影响。因为个体选择参与课外补习的倾向性受诸多因素影响,所以潜在的个体选择机制及其倾向性会影响课外补习效应的异质性。

第三,从参与课外补习的倾向性看,本研究发现,具有中等参与可能性的学生从课外补习中获得的回报相对高于较高或较低参与可能性的学生,这一结果符合“中间选择假设”,即课外补习中等参与可能性的个体获得的收益最大。这表明,普通工薪家庭的学生从课外补习中获得的收益大于大多数社会经济条件相对弱势的家庭和少数优势家庭。这与以往某些对课外补习效应异质性的研究结论相悖。以往研究认为家庭社会经济地位弱势的学生从课外补习中获得的收益更高(胡咏梅等,2015;李佳丽、胡咏梅,2017;张宪等,2020)。然而,本研究发现,最不可能参加课外补习的相对弱势群体从课外补习中获得的收益微乎其微,而这一群体在CEPS分析样本中所占比例是最大的,接近三分之二。这有可能是因为,弱势群体由于资源上的限制,很难参与高质量的课外补习。因此,一味盲目鼓励和支持家庭社会经济地位较低的学生积极参与课外补习,并不能有效减少由于家庭社会经济地位导致的教育不平等。另外,对于最有可能参与课外补习的少数优势家庭来讲,课外补习仅仅是他们在阶层文化和同辈竞争的压力下的选择,并不是从子女的实际教育需求出发的理性选择,因此,课外补习对提升优势阶层子女的考试成绩作用也是不显著的。

敏感性分析进一步揭示了课外补习效应异质性的复杂性。首先,课外补习对学生认知能力的影响符合“积极选择假设”,表明课外补习虽然对提升优势家庭学生的学习成绩效果有限,但对其认知能力的培养有正面作用。这可能是因为优势家庭更容易获得较为优质的课外补习资源,更加关注孩子非应试能力的提升和发展。其次,课外补习的异质性效应存在显著的学科和补习形式上的差异。具体来讲,语文和数学补习对于中间参与可能性的学生有积极作用,这表明受益于语文和数学补习的学生更有可能来自普通工薪家庭。同时,最有可能参与英语补习的学生从中获益最大,符合“积极选择假设”,这表明参加英语补习机会的不均等有可能会增大学习成绩的阶层差异,加深教育不平等。对于最不可能参加假期补习的学生来说,假期补课有助于成绩的提升,这符合以往研究关于课外补习更有益于弱势阶层学生的结论。综合来讲,课外补习对学习成绩的影响是复杂的,会随着条件和情境的不同而改变,并影响教育公平。

我们需要进一步注意从阶层角度对课外补习效应异质性做出正确解读。基于教育、职业和收入的社会阶层分类并不能完全决定和反映倾向值组别间的全部特征差异。“中间选择假设”的成立并不意味着所有普通工薪家庭的学生都会从课外补习中获益,只是从课外补习中获益的学生有更大的可能来自普通工薪家庭。课外补习参与倾向值较低和较高的组别间的差异不完全等同于弱势与优势阶层家庭之间的区别。对于课外补习参与倾向值较低和较高的组别来讲,课外补习的效果是不显著的,这表明课外补习在很大程度上不能提升弱势阶层和优势阶层家庭孩子的学业成绩。但是,这并不能证明课外补习对所有的弱势阶层和优势阶层学生都没有作用,而是从课外补习中收益甚微的学生更有可能来自弱势阶层和优势阶层家庭。因此,倾向值组别的特征差异可以帮助我们更全面地从阶层视角了解课外补习效果异质性。

本研究也存在分析上的不足。首先,基于“可忽略性假设”,本文的分析并不能从根本上解决困扰课外补习效应因果推断中的内生性问题,这是使用观察类数据的定量分析面临的共同问题。即便模型中包括个体、家庭、学校等层面大量可观测的变量,但因为数据的限制,本文并不能有效控制所有同时影响课外补习和学习成绩的不可观测的因素。未观测到的因素,如父母对子女的偏爱、父母本身的学习能力、父母的社会关系网络等不能被真实反映在数据中,而这些因素会影响分析结果的准确性。其次,课外补习的质量会影响学生参加课外补习的可能性,并作用于因果效应。如果课外补习的质量和参加课外补习倾向性是正相关的,那所估计的课外补习效应是正向偏误,即分析会过高估计实际效应。最后,CEPS数据仅基于初中学生的教育情况,很难用研究结论推断其他教育阶段的课外补习是否有效及其效应异质性,例如,幼儿园、小学、高中等阶段。以上这些不足都是未来研究需要解决的问题。

当下,中国教育公平所面临的重要问题之一是市场化的课外补习对教育资源进行资本化的排他性分配,使得真正需要教育资源补贴和帮扶的弱势群体得不到相应的辅助和支持,从而加剧教育不平等。因此,在认清由个体选择所造成的群体差异基础上进行有效的政策调节,促进教育资源在不同群体有序公平的流动和配置,是当下教育改革的重要任务。

(注释与参考文献从略,全文详见《社会》杂志2022年第2期)