民俗学

民俗、社区与文化:燕京大学社会学的本土化探索

内容提要:由许仕廉、吴文藻、赵承信等领军的燕大社会学,一直有着本土化的学术自觉。在此探索与实践历程中,先行引入的孙末楠以民俗,尤其是以德型为核心的社会学说,影响深远。在吴文藻那里,社会学的民俗与民俗学的民俗有了级差,并影响到其社区社会学的建设,其指导的毕业论文有了重释风俗、礼俗与民俗的尝试。在“吴门四犬”中,现今湮没无闻的黄迪对孙末楠学说进行了最为系统的诠释。受孙末楠学说的影响,与瞿同祖一道,黄迪对民俗进行了社会学释义,并化用本尼迪克特的“文化模式”,与林耀华同期提出“文化重心”这一概念。在燕大社会学实验室平郊村的研究中,与把社区研究等同于社会学调查的赵承信等一道,黄迪将社区—功能论夯实,并强调家、村、镇等不同阶序社区的连带性、一体性。由此,德型、社区与文化也就成为燕大社会学本土化历程中的三个重要面相,并使其有着厚重的民俗学基底。

关键词:燕大社会学/孙末楠/德型/社区/风俗/黄迪

作者简介:岳永逸,中国人民大学社会与人口学院教授。

一、黄迪与燕大社会学

作为野乘,在中国社会人类学学科史中,后起建构的燕京学派有“吴门四犬”一说,用来指吴文藻(1901-1985)在燕京大学(以下简称“燕大”)的四位庚戌狗年出生的高足:黄迪(1910-?)、林耀华(1910-2000)、费孝通(1910-2005)和瞿同祖(1910-2008)。与后三位在20世纪前半叶享誉学界、高寿并终老国内不同,黄迪多少有些湮没无闻。太平洋战争爆发后,黄迪去了美国,移居海外。然而,无论对于燕京学派、燕大社会学还是中国社会学以及民俗学而言,1942年前的黄迪都是一位不容忽视的学者。

如今,可以查找到的黄迪的生平资料有限。只知道他是福建义序人,字兆临。在“吴门四犬”中,黄迪在燕大社会学系学士、硕士毕业最早,分别在1931和1934年,毕业论文是《“五四”以来中国学潮原因之分析》和《孙末楠的社会学》。瞿同祖相对晚些,其在燕大1934年的本科毕业论文是《春秋封建社会的解剖》,1936年的硕士毕业论文是有名的《中国封建社会》。无论本科还是硕士,黄迪都比林耀华早一年。林耀华前往“气息相通”的义序做田野调查、撰写硕士毕业论文《义序宗族的研究》,就有黄迪的推引。卢沟桥事变后,黄迪留守北平,与赵承信、杨堃等一道主导燕大社会学系“社会学实验室”平郊村(前八家村)的研究。

在去国之前,黄迪不但深研了美国学者孙末楠(William G.Sumner,1840-1910)以民俗学说为主体的社会学,介绍因受文化人类学初民社区研究影响的人文区位学(Human Ecology)关注时间维度——时化(timing)——的新进展,还撰写了燕大因应乡建运动的试验区——清河村镇社区的调研报告。人文区位学的community与“社区”的对译,黄迪在其中扮演了关键角色。他对该概念进行了深入、系统的本土化释读,强调家、村、镇、市等不同层级社区之间的连带性和一体性。在功能论的译介上,他与费孝通、贾元荑一道翻译了马林诺夫斯基的《文化论》,并对布朗(Alfred Radcliffe—Brown)的比较社会学有着独到的见解。受本尼迪克特(R.Benedict,当时译为白乃荻)等人的影响,黄迪创造性地提出了“文化重心”(The Core of Culture)这一概念。在“社会学实验室”平郊村的研究中,他指导了沈兆麟《平郊某村政治组织》(1940)、邢炳南《平郊村之农具》(1941)、方大慈《平郊村之乡鸭业》(1941)和韩光远《平郊村一个农家的个案研究》(1941)等厚重的学士毕业论文,将社区—功能论夯实落地。此外,他还发挥其理论所长,指导了沈瑶珊《芝加哥学派之都市社会学》(1939)、檀先璜《近今中国犯罪研究的分析》(1939)等偏重于理论的学士毕业论文。

学界既有的对燕京学派的建构大抵是以吴文藻、费孝通和林耀华为核心的,偶尔也会在燕京学派的名目之下谈及有些“游离”的李安宅,涉及清河实验区以及杨庆堃的邹平市集研究。但是,由于以人为中心,有时又称社区—功能学派的燕京学派,显然并未涵盖燕大社会学师生的多样研究与丰富实践。因而,本文使用的更强调本土化探索之内涵的“燕大社会学”,并非已经被学界固化的“燕京学派”的等义词。对燕大社会学而言,前期有服务于乡建运动的清河试验区的实践和经验教训,有对社区论、功能论的消化吸收等理论的准备。在国破家亡的艰难时世中,二者反而迅速合力催生了在北平的平郊村和在昆明呈贡附近的魁阁这两大“花开两朵,各表一枝”的集团性研究。也即,群体性参与的清河试验区、平郊村和魁阁研究共同构成了一直强调实地研究、服务家国社会并始终在本土化路上的燕大社会学的三大柱石。

长期以来,对吴文藻、费孝通先后主政的魁阁研究,学界青眼有加,并在燕京学派之外有了“魁阁学派”的命名。相较而言,学界对许仕廉、杨开道等主持的清河试验区明显重视不足,而对赵承信、黄迪、杨堃等主导的社会学实验室平郊村的研究则鲜有提及,更不用说一直在燕大社会学中举足轻重的民俗学。不仅大量相关质优的毕业论文被忽视,就是许仕廉、杨开道、杨堃、赵承信、黄迪等师长也被不同程度地忽视。显然,燕京学派窄化了燕大社会学的丰富性、多元性,而故意对燕大社会学之民俗学基底的忽视,则稀释了其鲜明、独具一格的本土化历程与特色。这种本土化的建构,使得科学意义上的现代中国社会学和民俗学相互支撑、两位一体、缠绕前行。对中国现代民俗学而言,它使“社会学的民俗学”这一支脉成为事实。在相当意义上,对中国现代社会学而言,视燕大社会学为“民俗学的社会学”亦不乏学理上的正确性。

民俗(德型)、社区与文化,或者可以分别作为燕大社会学对孙末楠民俗学说、人文区位学、功能人类学以及比较社会学本土化的三个面相。在此历程中,除赵承信、瞿同祖、费孝通和林耀华等都有不同程度的参与之外,黄迪则紧随吴文藻而贯穿始终,重要莫名。

二、孙末楠的德型

在1930年前后被引入的过程中,孙末楠又音译为撒木讷。此外,还有萨谟涅、萨谟奈等多个译名。改革开放后,学界又将其音译为萨姆纳,孙末楠反而不为人知。1899年,50岁的孙末楠转向社会学。因发现“民俗”至关重要,他遂先写出了Folkways一书。该书取材丰富、内容广博、分析深刻,“不啻将整个社会隐含在内”,成为当时美国社会学界“脚踏实地根据事实的著作”中最受欢迎的一本和“最有独到的贡献的著作”。1927年,由孙末楠弟子恺莱(Albert G.Keller)整理完成的《社会的科学》(The Science of Society)的研究对象和出发点,依然是人类如何适应其环境——“习俗礼教制度等的演化”。显然,孙末楠的民俗学说与社会学说实乃两位一体,难分彼此。不仅如此,孙末楠的民俗学说还是派克人文区位学的理论源头之一。Folkways一词也派生出了美国社会学家季亭史(F.H.Giddings)的Stateways——“国纪”。同时,它对美国学者关于中国民俗的写作也产生了影响。曾任福州协和神学院院长的何乐益(Lewis Hodous),就用Folkways命名其关于中国岁时节日、信仰和敬拜的民俗专书,并将之解释为:中国人使其生活和四季更替维持和谐的方法;社会群体为使他们自己适应自然律动而生的情感反应。

20世纪前半叶,中国学界对Folkways有着民俗、民俗学、民俗论、民风、民风论以及“俗道论”等多个译名。1943年9月,在成都创刊的“研究人生社会·介绍风土人情”的《风土什志》对应的英文刊名即“The Folkways”,且沿用到1946年9月该刊二卷一期。最早向国人介绍孙末楠学说的当属孙本文。1927年,他将孙末楠在同一“超机官”上三个层次的民俗Folkways、Mores和Institutions分别译为“民俗”“俗型”和“制度”,介绍了孙末楠民俗学说的核心观点,诸如:“民俗在个人为习惯,在社会为风俗”;“社会的生活societal life全在造成民俗与应用民俗”;“社会的科学The Science of Society即是一种研究民俗的学问”,等等。1929年,孙本文将Mores翻译为“德型”,此后日渐盛行开来。与孙本文不同,李安宅将孙末楠民俗学说的三个核心词汇分别译为“民风”“民仪”和“制度”,将其运用到《仪礼》与《礼记》的社会学研究中,并始终坚持使用自己的译名。

1932年9—12月,在燕大社会学系讲学的派克对孙末楠Folkways一书不遗余力地宣讲,使得孙末楠以民俗学说为核心的社会学说成为燕大社会学系师生的公共常识。派克的力荐,使中国学界对孙末楠学说的探究又出现了一个小高潮。吴景超特意撰文介绍孙末楠勤做札记的治学方法。受孙末楠民俗学说的影响,1934年本科尚未毕业的瞿同祖和曾做过燕大宗教学院特别生的黄石先后对“民俗”进行社会学的俗、礼、法三分和风、俗、礼、制的四分。两人商榷而深挖下的民俗“正名学定义”的第一锄,加快了中国民俗学社会学化的进程。正是在“孙末楠热”这一语境之下,黄迪在1934年写出厚重的硕士毕业论文《孙末楠的社会学》。

注重调适的历程、注重民俗对于人生的影响、注重归纳的研究方法而非理论先行,是孙末楠对于社会学的特殊贡献所在。其中,“德型”的诠释又是孙末楠民俗学说的重中之重。在孙本文归纳的孙末楠民俗学说的13个要点之中,后8点都在谈德型,包括:6.作为重要民俗的德型;7.德型是一种指导的势力;8.德型和社会选择;9.德型规定是非的界限;10.德型有非文字的、保守的与变化的三种特性;11.德型和革命;12.德型是可以改变的,但是渐变的;13.政治力量不易直接改变德型。同样,德型也是更加全面系统研究孙末楠学说的黄迪译介和释读的重点。有鉴于孙末楠“社会的生活是造成民风和应用民风,社会的科学可以认为是研究民风的科学”的总体认知,黄迪将民风、德型和制度并列在其硕士毕业论文第二编“社会观”的第四章“社会秩序”之下。

在翻译了孙末楠“民俗”的定义之后,黄迪描述了民风的形成:满足需要在人类社会既是个体的事,也是群体的事;相同的需要和处境导致同样满足需要的方法,每个人可因其他人的经验获益;经由互相刺激、交换、贡献与甄别而被选择的满足需要的方法,由一个人的习惯成为多人的习惯,即民风。当然,黄迪注意到了孙末楠同样强调竞争、暴力、强权与霸道、鬼怪、个体的社会性等对于民俗的重要性。进而,他总结的孙末楠阐释的民俗特征包括:1.社会空间上的普遍性,民俗乃所有社会制度、上层建筑的基石;2.时间连续性上的传统性;3.个体与群体先天习得的无意识性;4.民俗的一贯性,即一个时代或一个地域民俗的彼此关联、互相交织和牵制的系统性与整体性;5.作为最重要的社会势力,民俗的控制性。此外,孙末楠也注意到了民俗的过程性,注意到了街车、电话等新的工具、技术、生产方式的出现会促生新的民俗,注意到了民俗不同于行政力量、司法等支撑的法律的控制力的柔性特征。

在孙末楠的民俗学体系中,作为与民俗相提并论的重要概念,德型来自民俗,是一种特殊、高阶与更稳定、更具支配力的民俗。因为权利与义务观念、社会福利(welfare)的观念,最先与“怕鬼及来世观念相连着发展”,所以这一领域的民俗也就最先上升为德型。对孙末楠而言,德型包括:道德;禁忌;仪式;贞洁、检点、谦和、得体等社会准则;时髦、虚饰、嗜好、身份等日常生活现象,以及与这些现象同时存在的观念、信念、欲望、理想等。常识和直觉强化了德型的神圣性,从而使之对传承享有者具有更大的约束力,对于一个群体更具有持久性,犹如社会秩序甚或社会历程的磐石。对孙末楠而言,德型的僵硬性、保守性和顽固性一旦发展到极端,就会阻碍社会的演化。即,当德型不能随生活情势(life conditions)而变通,革命或改良的爆发就有着某种必然性。对此,李安宅进行了很好的化用。在融入唯物主义之后,他用其来解释中国的礼,并将革命归为大势所趋的“变”。

可是,孙末楠并不看好革命,甚至也不看好改良,因为革命建设不足,破坏有余,而改良则完全可能是不顺应德型本身的演化而投机取巧。对孙末楠而言,断崖式的革命通常是短命的,且常为守旧势力所“复辟”,或回归过去。相较革命与改良,随着社会演化的德型变化的最佳方式是“混化”(Syncretism),即不同文化在“友善”的接触过程中,日积月累地相互影响而潜移默化与同化。显然,对社会和德型的演化,孙末楠持一种为情势所趋的自然而然的理想演化观,有着一厢情愿的浪漫主义。

重要的德型又会演进为包括法律在内的制度。在孙末楠看来,财产、婚姻和宗教等基本的制度,都是由民风、德型加以观念(概念)和结构(间架)演化而来,是理性的发明。因此,相对而言,德型中的信仰、情操、无意识、非自主等因素,在明定的制度那里被理性、功利实际、有意识和自主所取代,且以武力和权力作为后盾。最终,作为一套或一串东西,民风、德型和制度就合成了一个社会的超级系统的总体,并表现为该民族独立的精神、特殊的品格或个性,这即孙末楠所言的“民族性”(Ethos)。稍晚,在对文化的系统诠释中,黄迪在引用Folkways时,使用了吴文藻将Mores译为“德仪”的译法,并再次强调同属社会科学研究对象之文化的民风、德仪和制度三者之间的演进关系,认为“一社会的文化可以视为许多制度、德仪及民风的总和”。如后文要进一步释读的那样,正是因为孙末楠强调民风、德型和制度三位一体的folkways的“民族性”,燕大社会学师生在孙末楠学说中找到了共鸣。然而,这种共鸣尽管也在强调风俗抑或民俗的重要性,延续了folklore原本同样有的民族主义之意涵,却与此前源自folklore且偏重文学和史学的中国现代民俗学运动有着明显的不同,并孕育了“社会学的民俗学”这一支脉。

在孙末楠众多关于民俗的比喻性描述中,黄迪捕捉到了孙末楠将德型视为人须臾离不开也不会想为何要呼吸的空气的比喻。正是如此的细读,黄迪将孙末楠“社会的生活是造成民风和应用民风”这一命题创造性地扩充为“社会生活是在于造成民风,应用民风,和传递民风”。黄迪的这一定义,与20世纪末中国民俗学权威教科书中的民俗定义已经高度吻合。后者的定义是:“民俗,即民间风俗,指一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化。”或者同样是受了孙末楠的启发,在论及文化与人的关系时,李安宅将德型如空气的比喻置换为了鱼和水。杖朝之年的钟敬文对民俗的比喻又延续了李安宅的鱼水喻。

三、文化的类型与重心

同样,孙末楠关于民俗的认知论深深渗透到黄迪关于文化的认知当中。在谈及文化这个社会科学的关键词时,黄迪有言:“个人和群体不仅是文化的创造者,并且是文化的应用者,保守者,传递者,和改造者。”在文化的内容上,根据是否可以触摸为标准,黄迪辨析出了孙末楠民俗学说中的物质文化(Material culture)和非物质文化(Non—material culture)两种类型。非物质文化多属民风、德型和制度,而且是社会演进的最大动因,或者说文化势力。同时,他也强调,尽管更多体现在社会行为层面的非物质文化确实与心理有着紧密的关联,但研究方式还是有着明显的差别,至少研究文化不用像研究心理那样必经“生物遗传的河道”。因此,对马林诺夫斯基偏重于心理的文化功能论,黄迪表现出了保守的认同。

因为深受孙末楠民俗学说的影响,黄迪将人文区位学、比较社会学等不同学说的共同点归结到了文化,并发现二者有相互借鉴而合流的趋势。诸如:受文化人类学初民研究的影响,人文区位学开始关注文化在一个社区的空间分布——区位,和在一个社区的时间分布——时位。对于文化时位的研究,黄迪强调虽然与一个社区文化的历史背景及过程有关,但更主要是研究一个社区内“随着物事在时间上所表现的更迭循环而产生的‘生活节奏’(The rhythms of life)”。进而,在赞赏黄石关于节期系列研究的同时,黄迪倡导应该像瑞德斐(Robert Redfield)研究玛雅村庄(Chan Kom,A Maya Village)那样,将从生到死的人生仪礼纳入文化时位研究的范畴,因为个体生命的循环既是生命节奏,也是文化节奏和生活节奏。这俨然有着当下盛行的所谓“生命历程理论”(life course theory)的幻影。

受本尼迪克特《文化模式》(Patterns of Culture)影响,李安宅创造性地使用了“文化人”“文化区”等概念。与此不同,在评述《文化模式》和爱尔华(C.A.Ellwood)《作为社会生活基础的文化》(“Culture as an Elementary Social Life”)等著述的基础之上,黄迪明确提出了更便于操作和把握的“文化重心”这一概念。对黄迪而言,学界盛行的物质文化、非物质文化、文化特质、文化丛、文化模式、民风、制度、仪式、结构、功能、适应、调适、态度、价值、传播和发明等,都是文化研究的不同表现,而且过去对民族性、民族精神、民族灵魂、时代精神、文化特征、文化阶段、社区类型等量大质优的讨论都是“以文化重心为中心”的。因此,他希望该概念能成为一个方便的实地研究的工具。黄迪强调,与中心不同,“重心”(core)含“主要或重要部分The Preponderant Parts”之意,故而文化重心是一个文化中占有优势、强有力的主要特质和贯穿一个文化各部分的线索、枢纽,它影响、决定该文化其他部分,并使这些部分围绕它形成该文化的整体。

在回顾义序的宗族研究时,林耀华异曲同工地使用了表明文化之关键的“文化重心”这一概念:

最后,我们如果精细地考究这一个社会,一定可以找出这个社会的文化重心,那就是文化重量问题。这文化重心的意义,就是在一个文化配搭中,一定有几点特别重要,这几点在社会结构上是最基本的,是最主脑的,是最有力的;这几点又是连接文化各部分的枢纽,居于关键的位置;所以我们也可称之为文化的关键。例如在义序宗族中,祠堂会,私塾教育,社仓制度,祖先崇拜,家族精神,家族共产制度,孝道尊长,男贵女卑等观念,为该族文化的关键。

两年后在《文化表格说明》中,吴文藻也使用了“文化重心”一词,其意涵与黄迪和林耀华的提法相近,指一个社区所倚重的“文化本位”。吴文藻强调,功能的任何一方面或多方面都可以是一个社区的文化重心。这样,不同社区就应该以其文化重心为出发点来观察和书写。诸如以巫术宗教为重心的社区,其意识形态偏于精神方面;以礼俗道德为重心的社区,其意识形态偏于社会方面;以知识技术为重心的社区,其意识形态偏于物质方面。

此外,黄迪还诠释过阶级和功能。当然,其所言的“阶级”指的是社会人,是对吴文藻推崇的季亭史“社员”(soius)一词的拓展性讨论。对季氏而言,作为其社会学的基本研究单位,社员强调人在本质上不仅是一个个人,而且是一个同人、同志,一个伴侣群中的伴侣,即是建立在生物基础之上的社会化动物。对霍布豪斯(L.T.Hobhouse)等《简单民族之物质文化及社会制度》(The Material Culture and Social Institutions of the Simpler Peoples)绪论的译述,黄迪则意在介绍布朗之外的比较社会学,从而拓展人们对社会学的认知和理解。

四、赵承信的社区研究

无论是对于燕大社会学还是后来命名的燕京学派,吴文藻都具有不言而喻的重要性。作为燕大社区研究的重要倡导者,深受派克和布朗影响的吴文藻,1935年刊发了《现代社区实地研究的意义和功用》《西方社区研究的近今趋势》两篇文章,介绍并鼓吹用局内观察法、比较法,进行始于实地研究和终于实地研究的社区研究。旋即,他将两文合并,新增了“中国社区研究的西洋影响与国内近状”及“结论”,以《社区的意义与社区研究的近今趋势》为题于次年刊发。紧随其后,他又发表了具有指针意义的《中国社区研究计划的商榷》一文。

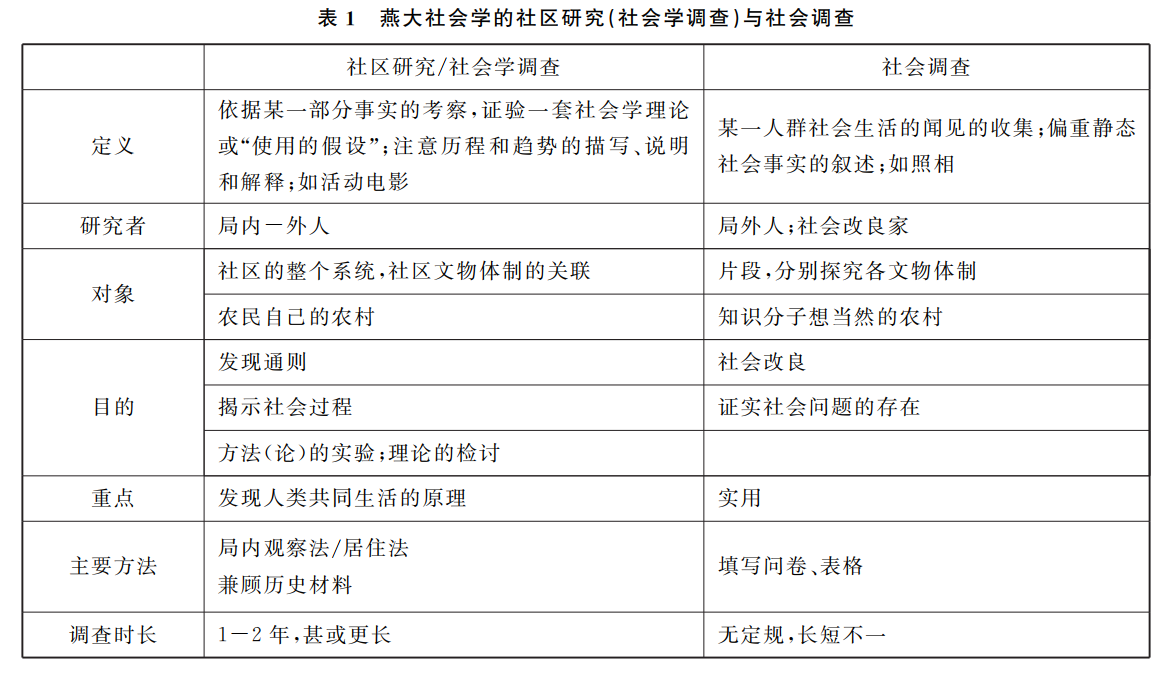

1935年,在燕大讲学的布朗在给中国同仁的建议中,将对中国乡村生活的调查分为社会调查(social survey)和社会学调查(sociological survey)两种。社会调查,是“某一人群社会生活的闻见的收集”;社会学调查,“要依据某一部分事实的考察,来证验一套社会学理论或‘使用的假设’”。在反复阐发的社区研究的意义、功用、演进与新近国内外状况的基础之上,吴文藻沿用了布朗对调查的二分,并有了进一步的诠释。他将偏重静态社会事实叙述的社会调查,比为“社区的照相”;将注意历程和趋势描写并说明、解释的社区研究,比作“社区的活动电影”。随后,他着重阐明如何具体、有效地展开社区研究,即介绍人文区位学和比较社会学都在使用的实地研究这一方法,内容涉及实地研究法的重要性、种类、范围、效用、实地研究员的训练方法和调查时长一至二年,等等。

然而,社区之所以成为燕大社会学的一种方法甚至说方法论,则是燕大师生群策群力的结果。大致同期,赵承信直接将布朗所言社会学调查等同于社区研究,并比吴文藻更为全面、细致地清理了社会调查与社区研究的缘起、演进与优劣,强调社区研究对于社会学建设的重要意义。他将中国的社区分为在边疆及西南诸省非汉族的部落社区(tribal community)、汉族的村落社区、市镇社区、县城或省会社区和近代都市社区五类,并希望能在这些类型中抽几个样本来研究。虽然都是在倡导、推介社区研究,并注重资料的搜集和对人文区位学的都市社区研究、初民社会的功能研究等既有社会学理论的理解,但是赵承信比吴文藻更加明确地强调“要对方法进行试验”,旗帜鲜明地将燕大社会学系的清河这一乡建试验区改为平郊村这一“研究实验室”。

赵承信指出:清河试验区的研究工作附属于对症下药的乡建运动;在一定意义上,站在民族复兴立场的知识分子,是以欧美观念来先入为主地评判中国农村和农民的乡建运动,面对的是“知识分子的农村”,抑或说想当然的农村,而非“农民自己的农村”。这导致了作为运动的社会调查的先天不足:

社会调查虽以实际问题为出发点,但这些社会调查者却不是为分析问题而调查,他们是为社会改良而调查的。他们都是社会改良家,最低限度,每个社会调查者都富有社会改良的精神。不过凡是社会改良家总先有一套社会改良方案的,最低限度有一套社会改良的观念。所以每个社会改良式的社会调查总为调查者的改良观念所蒙蔽。调查者所认定的实际问题是什么便调查什么;他调查的结果必然为的证明他心目中所认识的问题的存在;结果,他所搜集的事实必然为的证明他的改良方案,是有事实的根据而且是对的。

要改变这一状况,就需要受过科学洗礼又能吃苦的知识分子到农村去“经验农民的生活”“与农民过共同生活”,了解农民活动方式和心理。那么,社区研究与社会调查的区别究竟在哪里?如何展开?

赵承信明确指出:1.社区研究的对象是社区的整个系统,“是一个社区文物体制相互的关联”;社会调查是片段的,只分别探究各文物体制。2.社区研究除了实地工作(fieldwork)之外,还要兼顾历史的材料。除填写表格,实地研究的研究者还要与社区的人共同生活,并用客观的方法分析一个社区的文物体制的结构与功能。即,研究者同时兼具局内人(participator)和观察者/局外人(observer)的双重属性。换言之,社区研究使用的是“局内观察法”“体验法”或“居住法”。3.社区研究的重点在于发现人类共同生活的原理原则,社会调查则偏于实用。4.社区研究者要有充分的学理训练,其发现一条通则便可推及其他相关联的通则而继续其实证工作;出于社会改良精神的社会调查,仅是社会改良的工具。5.社区研究是要揭示社会过程,即社区中“文物体制功能相关的变化”;社会调查则是证实社会问题的存在。

显然,对于赵承信等雄心勃勃的燕大本土化社会学的推进者而言,既有的清河试验区的调研缺乏社会学理论的基础,甚至缺乏恰当的认知论与方法论。因此,因应艰难时局,由他主导,也不得不就近选择且作为一个村落社区样本的平郊村的研究,不但与乡建并重,还以理论的检讨为主。其最终的目的,是“装备一个社会学实验室:藉此可以了解社区生活的实况,并可作方法论上研究活动的实验”。社会学的实验室,又包括研究活动的实验和“村社区”生活的实验两层含义。前者重在研究者一方,是研究者和村民的互动;后者主要在研究对象,村民一方,是村民之间的互动。

为此,作为组织设计者和实施者,赵承信明确提出了平郊村实验室的三个目的:其一,方法的试验;其二,给学生实习的机会,理论与实践相结合;其三,材料的搜集,为与中国其他乡村以及世界乡村比较研究奠定基础。就至关重要的“方法的试验”,赵承信强调,平郊村研究是将都市社区研究方法和初民社区的研究方法应用到中国农村社区而进行“一种方法的试验”。也即,实验室要目的明确地将社区—功能论夯实。因此,研究团队强调,对研究者自己下乡的详细记录和对研究者与被研究者言行互动的记录,都是方法论的题材。试验研究法就是“在控制研究者自己的活动”,记录活动则是“为控制试验的初步工作”。这些理念也真正贯彻落实到了陈封雄《一个村庄之死亡礼俗》(1940)、石堉壬《一个农村的性生活》(1941)、李慰祖《四大门》(1941)、陈永龄《平郊村的庙宇宗教》(1941)、虞权《平郊村的住宅设备与家庭生活》(1941)和邢炳南《平郊村之农具》(1941)等燕大社会学系学生的毕业论文之中。

这样,我们可以把承袭自布朗基本定义、吴文藻化用和赵承信进一步完善的燕大社会学关于社区研究(社会学调查)和社会调查的关系认知简括如下(表1)。

作为燕大社会学的领军人物之一,化用人文区位学进而将社区研究本土化、推向深入的赵承信,还将社区的方法运用到他同样擅长的人口问题研究之中。基于人口、土地和文化是区位/人类社区的三大要素的基本认知,赵承信旗帜鲜明地批判了马尔萨斯(Thomas R.Malthus)“悲观的人口论”,指出后者的理论缺陷在于:纯粹生物学、技术论的取径;是对人口与食物关系的静态分析;没有认识到出生率和死亡率之间的函数相关性。因此,他强调研究人口问题:一要以“社区的全体”来分析,即站在社区的立场,分析人口与土地、文化的互动关系;二要以过程的视角,分析一个社区之内“生育”与“生业”间的动态平衡。换言之,对赵承信而言,人口研究只是其反复诠释的“社区研究”的一部分。而可靠的统计材料与基于局内观察所获的可信的记述材料,“原料”(自己调查所获的材料)和“成料”(二手的材料)的有效结合,则是做好人口研究的双拐。进而,在对中国人口问题的研究中,依靠上述双拐,赵承信特别强调生育率和死亡率之间的动态平衡,借家族制度(familism)在中国人口平衡中的重要作用力证生育既是生物过程,又是文化的活动。反之,其所谓社区文化的大部分都是生育,即“教与养的活动方式”而已。

顺带提及的是,派克的Community源自德国社会学家滕尼斯(Ferdinand T nnies)的“共同体(Gemeinschaft)”,但有明显不同,即多了对空间意涵的强调。值得注意的是,把人文区位学的community与“社区”对译,黄迪扮演了关键角色。

五、community与社区的对译和家村镇

1948年,在题为《二十年来之中国社区研究》的演讲中,费孝通在开篇声言“社区”之译法是他“偶然”想到的:

最初community这个字介绍到中国来的时候,那时的翻法是用“地方社会”,而不是“社区”。当我们翻译Park的community和society两个不同的概念时,面对“co”不是“so”成了句自相矛盾的不适之语。因此,我们开始感到“地方社会”一词的不恰当。那时,我还在燕京大学读书,大家谈到如何找一个贴切的翻法,偶然间,我就想到了“社区”这么两个字样。后来大家采用了,慢慢流行。这是“社区”一词之来由。

新近,在丁元竹关于“社区”一词的再研究中,费孝通的上述说法成为立论的基础,也是定论。然而,如果体系化地考察community一词在20世纪30年代前半期的译介情况,那么将费孝通在一次讲演中的说法作为立论的基础,就有了商榷的余地。事实上,关于community翻译为“社区”的原因,黄迪在1934年《关于社会学名词的翻译》一文中曾特别加以说明,但并未言及费孝通自道的“灵感”。

1930年,孙本文一度将community译作“区域社会”。次年,高君哲、李安宅等将之译作“社群、人群、地方社会”。与此不同,1933年,在编辑出版《派克社会学论文集》时,燕大社会学会同仁将community译为“社区”。稍后,就为何将community译作“社区”,黄迪进行了详细的解释。他指出,在派克的社会学中,作为与强调“共益”和“契恰”的society(社会)相对的概念,community由各独立活动的个人所组成,为生存竞争与奋斗,以力之所及而互相利用,且含有空间及地理的意义。换言之,community中的人有一定的住所,且须在地方经济组织中有一定的职业,强调的是“共生”。所以,在翻译时,一定要用一个含有地域之意涵并包含人类集合生活的方式之意的中文语词。显然,用“社区”来指涉“人类谋集合生活的区域”最为合适,而研究这些在社区的各个人在空间配置及变动的学问,即人文区位学。由此可知,“社区”一词翻译的定型,应该是一个当时社会学界同仁群策群力、长期商榷和深思熟虑的结果,尽管费孝通的灵感可能在其中扮演了关键角色。

为了呼应吴文藻的社区社会学,1936年黄迪刊发了《论阶级及中国社会阶级研究》一文,细化吴文藻的《中国社区研究计划的商榷》。两年后,黄迪执笔写完清河试验区的报告,与赵承信一道夯实了“村镇社区”(village-town community)这个学术概念。在平郊村作为社会学实验室正式启动的1939年,结合清河试验区和平郊村的事实与学术实践,黄迪再次从定义、层级、特性诸方面诠释社区这一概念,这即现今只有齐钊等少数人注意到的黄迪《社区与家村镇》一文。

在《社区与家村镇》一文中,黄迪首先引用了麦恺维(R.M.MacIver)对于“社区”的定义,即“社区(community)是生活在一起而互相联属的任何人群,他们所共有的不仅是某种特殊的兴趣,而是整套广阔而完全的兴趣,包括着他们全部的生活”。进而黄迪指出,与社区迥异,通常所谓的“团体”(group)是因“某种特殊兴趣”而发生的社会关系。因为社区必须含有整套人类的兴趣,是“一组完形的社会关系”,完整、全能、独立而自足。血缘连接的家族和氏族具有相当的社区性。因此,家,rural homestead,绝非大都市中的小家庭,是最小型的社区。家之外,家际核心是村落,village,这形成了村社区,渐次是镇(town)社区和市(city)社区。进而,黄迪强调不同层级的社区之间的过渡地带和连带性,即家社区和村社区合组成更完整的村家社区、比镇社区更完整的镇村家社区、比市社区更完备的市镇村家社区。最终,黄迪总结道:其一,社区是人类交互与共同生活扩大及向心的结果;其二,家、村、镇、市本身既各自成为社区,相互之间又组合成各种联合社区,即高一级社区涵括低一级社区;其三,联合社区中的各社区,可分为中心社区和周围社区,低级联合社区内的中心社区同时也是高级联合社区的周围社区;其四,各级中心社区服务的复杂性从低到高递增。

显然,关于社区这一元概念的深入思考,黄迪已经突破了当时国内外同行对中国社会定位在初民社区和都市社区之间的农村社区的群体认知,而注意到乡土中国社会架构的绵密性和正反、上下的交互性与相互含括性。也正是有如此深入的思考,由他和赵承信、杨堃一道主导的平郊村系列研究,才明显有别于吴文藻和费孝通先后主政的,重在土地、工业、经济等宏大话题的魁阁系列研究。作为社会学实验室,平郊村的系列研究不但有着重凸显“社员”生活常相的厚重、风貌和韵味,而且在研究时空单元上,又不限于平郊村这个村社区。参与平郊村社会学实验的燕大师生是在这个村社区做研究,却又非仅仅研究这个村社区,从而使其研究有了认知同期、也是处于过程中的中国乡村以及城市日常生产生活、人们微观情感世界与心性的典型性和普遍性。

六、旧瓶新酒:风俗、礼俗与民俗

在中国社会学本土化的历程中,学界长期关注不够的燕大社会学系首任中国籍系主任许仕廉至关重要。在主政燕大社会学系期间,他不但有序地推进着社会学的本土化,还旗帜鲜明地将风俗列为燕大社会学的十大研究之首。同样是因为派克的关系,原本就重视民俗、民俗学且熟知孙末楠学说的吴文藻,将folkways置于了folklore之上,从而在相当意义上将社会学的民俗与民俗学的民俗区分了开来。在介绍季亭史社会学学说时,吴文藻指出:涉及集合或众多行为者的社会反应即民风(folkways);要尽情描写一个人群的行为及其生活方式,非孙末楠“民风”莫属,而且民风明显要比西国文字中已有的民俗(folklore)、民俗学“更进一层”。

在给《派克社会学论文集》撰写的“导言”中,根据派克在燕大讲学,尤其是受派克《论中国》一文的启发,吴文藻在转述派克对中国与美国的比较时,更加明确地指明二者之间整体上是都市社会与乡村社会、工商社会与农业社会的差别。他列举了中国乡村社会的七个特征,诸如:交通不便而安土重迁;分工简陋、自足自给、组织松散;社会接触,重感情,属亲密的初级关系;法术思维的超自然主义观,对文物神圣的态度;静止的社会观,怀旧,保守。其中,第三、第五分别是:“(三)宗法社会,以身份关系与宗亲意识的发达,而形成了家族主义与宗族主义(或称‘民俗社会’)……(五)传统主义,以风俗与道德(或为民风,礼俗与德型)为制裁(‘礼治’)。”民俗社会、风俗、德型,赫然在列。在1935-1936学年吴文藻讲授的必修课“当代社会学说”中,孙末楠学说是必讲内容之一。

毫无疑问,吴文藻关于folkways和folklore的著述、讲授,影响到其弟子们对在20世纪30年代进展有年的现代中国民俗学运动中旧瓶新酒,即已经被赋予现代性的“风俗”与“民俗”的认知和使用,并成为他们师生探知当时中国社会特质、属性的一把有效的钥匙。

主要运用从顾颉刚和刘半农那里获得的材料,张南滨在吴文藻的指导下对20世纪30年代之前,尤其是对北京大学《歌谣》周刊时期和中山大学《民俗》周刊时期的中国民俗学运动进行了全面的梳理。孙末楠学说对张南滨的影响清晰可见。论文开篇虽是从Folklore说起,但张南滨很快就提到Folk Group(民俗团体)和Folk Society(民俗社会)。她大抵将既有的民俗学运动的学科属性定格在“历史的科学”,认为其在历史与文学之间游弋,而忽略了“民俗学的本身价值”和“民众方面的题材”。因此,其研究的唯一目的就是使中国民俗学走入正轨。换言之,尽管表述不够明晰,但张南滨多少意识到了民俗学社会科学化的必要性和民众这一民俗文化主体性的问题。这些理念、认知,是容肇祖、娄子匡相关梳理所缺乏的。

在吴文藻的指导下,费孝通关于亲迎婚俗的研究和陈怀桢对于婚丧风俗的研究都是基于方志等文献材料完成的,典型地属于历史民俗学范畴。与费孝通更偏重文献资料的释读不同,陈怀桢则始终尝试对古语“风俗”进行社会学释义。孙末楠民俗学说的影响使陈怀桢的“风俗”完全成为一个新词。陈怀桢写道;

腊丁文,风俗为mores,乃祖先之成例之意。德文作sitten,乃群众之习惯之意。英文custom一字,涵义有二:一曰习惯(a habitual or usual practice),二曰法律(law)。综上而观,风俗者群众之习惯也。若人类行为受风俗之指使,则毫无自由意志之可言,所谓不知其所以然而然之者是也。然则风俗与习惯何异?应之曰:习惯乃个人所私有,而风俗则及于全社会,故曰风俗者群众之习惯也。

因吴文藻从问题意识、理论材料诸方面的循循善诱,陈礼颂对家乡潮州澄海县(今澄海区)斗门乡的宗族及礼俗发生了浓厚兴趣。在其详尽的民族志书写中,孙末楠民俗学说中的我群、他群、我群中心(ethnocentrism)、勉强(抵牾)合作(antagonistic cooperation)等关键词,成为陈礼颂回观、分析他所置身的宗族和乡风民俗的基本概念。不仅如此,在论文“导言”中,陈礼颂还逆向强调宗族制度对风俗的决定性影响,进而指出:“要了解中国社会的风俗习惯,需要先研究宗族(包括家族),因为它影响到整个的中国社会组织。”

1935年,邱雪峩在吴文藻的指导下完成了对清河这个村镇社区产育礼俗的研究。与陈怀桢对“风俗”的界定一样,孙末楠学说对邱雪峩关于“礼俗”界定的影响历历在目,完全是社会学的。邱雪峩写道:“礼俗之功用在于注重个人之制裁,社会国家之规范,无论个人之行为,社会之秩序,国家之施政,宗教之典仪,无一不本于礼俗。礼俗是包括日常所需要的物件,人与物,人与人,人与超自然等关系的节文,又包括制度与态度。”

七、瞿同祖的俗礼法

除黄迪之外,孙末楠学说同样影响到“吴门四犬”中的其他三位。Folkways一书是林耀华1935年完成的硕士毕业论文义序宗族研究的参考文献之一。虽然没有像黄迪那样专攻孙末楠学说,但瞿同祖对孙末楠学说的体味显然胜于林耀华。1934年,即将本科毕业的瞿同祖明确用“社会学的眼光”,把孙末楠对Folkways的民风、德型和制度的三分演绎为了在他看来更符合中国实情与文献的俗、礼、法三类,对进展有年的现代中国民俗学运动的元概念“民俗”首次进行了系统的社会学释读,此即刊载在《北平晨报》上的《俗、礼、法三者的关系》一文。

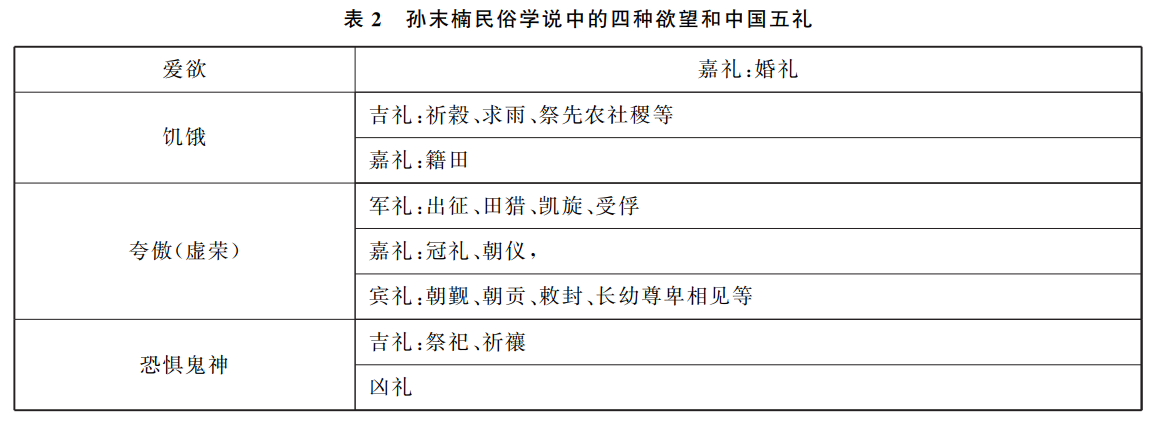

总体而言,瞿同祖界定的俗、礼大致与孙末楠的民风、德型相对应。在瞿同祖看来,孙末楠认为产生了欲望的饥饿、性爱、虚荣、恐惧四种人类行为的动机未超越中国人的“食色”范畴。经过对欲望及其满足方式的分析,瞿同祖指出习惯“是无意中发现的一种(经过学习的过程)能免除痛苦,以最简捷省力的手段,得到快乐的方法”。包括风气、时尚和嗜好在内的社会的习惯,即风俗。无意识的形成、群体性、传承性和与生存环境紧密相关,是风俗的基本特征。在分析了既有的教化观、环境决定论和本性(遗传)论三种风俗观的不足之后,瞿同祖从形成的角度再次定义了风俗:“某种民族在某种生存的环境中,一包含自然的及文化的——利用他们所遗传的思索能力,按着他们所遗传的性格所产生的一种公共行为法则,以达到他们各个人的欲望的满足,而适应于社会。”

随后,他基本借用孙末楠关于德型的界定来定义礼,即礼是加以哲学的伦理的观念,认为与社会的福利有关的风俗,是一个社会用以满足人类的需要及欲望并且有着信仰、概念、规律及标准的行为法则。为了说明孙末楠关于德型的定义正好是中国的“礼”,如表2所示,瞿同祖还将孙末楠的四种欲望和中国的嘉、吉、宾、军、凶五礼进行了对应。对于礼是真理、正确的原理(principle)、相对固定等特征的分析,瞿同祖都取自于孙末楠。当然,他也对孙末楠的归纳有所修正,诸如中国的礼常经由儒生士大夫行之于文字,作为文化的礼需要有意识学习,等等。在对礼的辨析中,瞿同祖提到了“制度”。他认为从礼产生的制度,仍是用来满足欲望的成套的公共思想、行为方式与法则,只不过更系统、具体,更经过社会意识的鉴定而已。

在谈及他后来用力颇多的法(law)时,除援引孙末楠的相关论述之外,梅因(Henry Sumner Maine)的“法理社会”也成为瞿同祖重要的参照点。为此,瞿同祖定义了与法理社会相对的“习惯社会”:“讲俗讲礼是习惯社会将传统的文化堪称神圣一般,不凡加以怀疑,或批评,一代一代的只照着老的法子去思想去做事。所以是不变的,无进化的社会。”然而,无论是法理社会的引入还是习惯社会的界定,瞿同祖都试图根据事实指明中国的独特性,也即俨然二分的习惯社会和法理社会在中国的并存与混融。他强调,同为文化的一部分的法,衍生于礼、狭于礼、不违于礼,还反向维持礼俗道德,即“律从礼生,律实维礼”。

上述这些探讨,尤其是将风气、时尚和嗜好归在俗的范畴,引起了以民俗学为志业的黄石与瞿同祖的商榷。十年后在谈及礼与中国社会的分化时,瞿同祖再次参引了孙末楠的德型:“孙末楠(W.G.Sumner)于Folkways一书中谓Mores不仅为正确合理者,且经哲理之判断,认为与社会幸福有关,先儒论理之重要亦类乎此。”尽管除极个别人之外,中国民俗学界对瞿同祖基于社会学视角对“俗”“礼”的释义少有关注,但正如黄石所言:瞿同祖深挖下了民俗“正名学定义”的第一锄,“一扫向来含混妄滥的积弊”,做了“民俗学萌芽时代最值得致力的工作”。显然,瞿同祖后来对中国法律与社会的杰出研究,与他对风俗、民俗的熟悉和深研不无关系。

其实,就是费孝通在20世纪前半叶的成功,也与其学问立足于乡土和对民俗的重视紧密相关,而不仅仅是因为马林诺夫斯基对《江村经济》“是人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”,“是应用社会学和人类学的宪章”等至高的称许。或许是旁观者清的缘故,欧达伟(R.David Arkush)敏锐地捕捉到民俗对于费孝通的重要性。他写道:“他对解释风俗比报道中国及其他地方的社会现实更感兴趣……费孝通从满足社会需要的角度解释一个风俗跟着一个风俗……他相信,正确地了解风俗和制度的功能,就有可能引进适应现在环境的新文化成分,使社会变迁少受痛苦,他即为此而献身。”

在《乡土中国》中,费孝通也曾借孙末楠Folkways来解释欲望,即“人类先有行为,后有思想……自觉的欲望是文化的命令”。在晚年回顾其民族研究经历和思考时,费孝通将史禄国(C.M.Шиpокoгopовa)强调民族形成历史过程的Ethnos和孙末楠的Ethos(民族性)相提并论,指出二者是其关于民族认知的基本的理论支撑。只不过,他将孙末楠基于民风、德型和制度并总体性呈现民风、德型和制度的民族性划归到了社会静力学的范畴。

尤其值得注意的是,基本延续了吴文藻在20世纪30年代对Folklore的低阶定位,费孝通晚年仍将民俗学限定为民间文学。他对Folklore这一外来语简明的词源学考证如下:

英文里Folklore一词是folk和lore两个字拼起来的。Folk在普通的英华字典里是作“人民”讲,但是没把它的涵义说清楚。我所了解的它不是一般的“人民”,而是具有亲切乡土关系的人们。中文里,近于“老乡”“乡下土里土气的人们”,作为一个形容词近于“民间”“土风”的意思。Lore字典上做“学问”讲,其实也不那么确切,我觉得这字近于“天方夜谭”中的“谭”字,夏天乘凉时孩子们喜听的“逸闻、传说”。所以如果直译,Folklore用“民间传说”比较接近。

进而,费孝通强调民俗学应该是研究“不用文字来表达的口头文学”的学科,如果以风俗习惯作为民俗学的研究对象,那么民俗学与社会人类学就合二为一了。20世纪90年代初,费孝通主导成立了“北京大学人类学与民俗研究中心”,并题写该中心的《人类学与民俗研究通讯》刊名。其“民俗”所指为何,就不言自明了。

八、理论与实地研究的张力

不容否认,无论是冠之以风俗,还是礼俗,对孙末楠民俗学说吐故纳新并吸收社区论、功能论的燕大社会学,虽然有着民俗学基底并与民俗学缠绕前行,但始终是以社会学为旨归,即认知社会、乡村/乡土、农民、传统、民族并为之服务,及至改良礼俗。公开倡导“社会学的民俗学”的杨堃曾明确指出:孙末楠Folkways的本意是建设一种社会学说,而非替民俗学另创新名;将Folkways当成民俗学的别称,实乃中国社会学界的特殊现象。毫无疑义,黄迪完全是将孙末楠Folkways视为社会学经典,并用社会结构、动因、历程、秩序和变迁的社会学架构进行再诠释,将之统称为孙末楠的社会观。除硕士毕业论文之外,黄迪后来还专门刊文再论孙末楠学说中的这些核心问题。无论是社区论的本土化,还是功能论的落地,在高手如云并相互砥砺的燕大社会学系,黄迪显然举足轻重。

最后,值得一提1937年费孝通与黄迪在2月12日、3月10日关于理论和实地研究的往返通信。从这两封通信可知,在1936年费孝通写给黄迪一封“暴露怀疑”的信中有言:“我此次作完实地研究回来,自觉在研究前后并无什么理论可言,只想把事实忠实地叙述出来,以待将来的比较。倘若勉强说是有理论,那也不过是假定社区生活的各方面是相关的;研究的结果即使找到有的部分并无显著的相关,那我的假定也达到目的。”有鉴于此,黄迪在回信中批评了费孝通“理论太单薄,太偏狭,太无组织,太不自觉自己无时不在用着这些单薄、偏狭,和无组织的理论”。

为此,在1937年2月12日的信中,费孝通回应说之所以他“不想作什么理论,而完全限于叙述”,是因为他觉得“材料还不够比较”,因此“慢作概论(理论)是一种谨慎的办法”。于是,黄迪3月10日的回信再次强调理论对实地研究的重要性,因为实地研究不过是人类求知活动的一种,而作为一般认识作用的工具和条件之原理的理论显然有益于实地研究,且必不可少。回信的主体,黄迪谈的是理论的理论问题,即影响社会学理论的涵括认识论(Epistemology)和逻辑(Logic)的哲学。对此,黄迪又主要评述的是他所理解的同在燕大任教的前辈张东荪的“多元认知论”。在信的最后,对费孝通来信中关于理论是对一件东西的看法、问题的方法与范围、不加讨论而假定的前提、对一个现象没有证实的猜想(臆说)和猜想所据的已有的经验这五点,黄迪逐一进行了否定,并希望费孝通能就实地研究所需的理论继续进行讨论。

显然,如果说黄迪善于思辨并偏重理论的探究,那么费孝通则更长于实地经验的叙写,更直观、浅白。或者是因为其研究取向更偏重于经验,在晚年的回忆中,费孝通仍然对本科阶段上过的张东荪的哲学课不以为然、耿耿于怀。在燕大社会学阵营中,理论研究和经验研究这两种取向都不乏干将。如果说林耀华的学术取径与费孝通更相投,那么黄迪则与李安宅是同类。李安宅就喜欢和张东荪讨论哲学,且多有唱和。

总之,如同费孝通、林耀华等一样,在相当意义上,与燕大社会学有着深度关联的黄迪、瞿同祖和李安宅、赵承信以及黄石等,其各自的学术生命历程都可以视为燕大社会学本土化历程的缩影。然而,世事难料。黄石骤然隐匿人世,赵承信不幸壮年病逝,李安宅后半生偏居西南、寂寥无闻。“吴门四犬”中,黄迪早早去国并远离学界,高寿的瞿同祖的研究则一贯偏重古史与法律。反之,对今人而言,费孝通、林耀华的著述不但处处洋溢着理论,还是当下中国社会(人类)学的核心竞争力与理论生长点,被反复诠释。

尽管如此,在20世纪前半叶,这些先行者都以各自的方式与成果,成就了燕大社会学以及中国社会学,正所谓百花盛开、春满燕园!显然,民俗学在其中扮演了关键角色,甚至可以说与社会学两位一体。如果不正视民俗学在燕大社会学中的重要性,对中国现代社会学的认知就会存在偏差,并始终会对中国社会学的“本土化”愁肠百结,及至陷于术语以及西方理论的沼泽。

(注释与参考文献从略,全文详见中国人民大学复印报刊资料《社会学》2022年第6期/《民俗研究》2022年第1期)