其他分支

天命观下中国早期家产官僚制的形成

提要:具有官僚制的技术外表,但又受困于传统主义家产制精神的家产官僚制,是普遍存在于全球历史中的支配模式。对于家产官僚制在中国早期历史中的形成,现有文献主要关注作为其表象的官僚制技术的出现,而未能阐明作为其本质的家产制的持续。针对这一不足,本文基于历史分析和定量研究,论证了周代政治合法性观念——天命观影响下的封建危机所引致的诸侯国国君的政治生存策略是解释战国时期官僚化发展和家产制最终复归的重要逻辑,从而为我们理解家产官僚制在世界和中国历史上的普遍存在提供了基于政治合法性理念及统治者能动性的新视角。

关键词:家产官僚制;韦伯;官僚化;天命观;春秋战国

作者简介:蒙克(清华大学公共管理学院、苏世民书院副教授);曾极麟(北京大学政府管理学院博士研究生)

一、引言

作为理性化进程在政治和行政领域的重要体现(施路赫特,2004),官僚化是马克斯·韦伯以降重要的社会学议题。所谓官僚化带来的不仅是行政技术上的改革,也是理性化的“精神”(Geist, spirit)在行政系统中的“兴起和普及”(韦伯,2004c:82-87)。纵观人类历史,从新王朝时期的埃及到晚期罗马帝国,从秦以来的古代中国到大革命前绝对君主制的法国(韦伯,2004c:32;芬纳,2014),甚至一直到当下的世界(Charrad & Adams,2012),行政机构的官僚化虽然往往会因为军事和行政需求等因素的推动而得以不断发展(韦伯,2004c:43),但理性化所强调的“在规则、目的与手段的计算、切事性的支配下”的精神和行动,却时常受困于非理性的、传统主义的家产制(patrimonialism)。在某些特殊时刻,韦伯不得不制造“家产官僚制”(patrimonial bureaucracy)这样充满内部张力的词汇,用以描述这种以传统型权威为基础的“家产制为里、官僚制为表”的支配形式。因此,研究家产官僚制的形成,不仅可以揭示行政机构的官僚化进程何以开启,更能够说明家产制的精神阴影如何持续笼罩着本应由官僚制代表的“理性主义的生活方式”。

正如芬纳(Samuel F. Finer)在《统治史》中所指出的,如果说西欧是这种作为行政技术的现代官僚制度的二次发明者,那么其首次发明者则是中国(芬纳,2014:90)。既然如此,追溯中国早期家产官僚制的形成过程和机制,对于理解有关理性化发展与受阻的普遍历史问题就有格外重要的价值。长久以来学者们注意到,战国时期的中国,战争不断的各诸侯国就经历了封建宗法体制的瓦解和行政技术上的官僚化改革。然而,韦伯却指出,战国之后的中国并未彻底告别家产制,而是走向了延续两千余年的家产官僚制,即“将王国作为统治者的家产,并置于统治者的官僚制管理之下”(韦伯,2004a: 86)。上述家产官僚制的形成过程和机制构成了本文的核心问题——中国战国时期效率导向的官僚化进程何以展开,但为何又最终受阻而形成家产官僚制?

针对这一问题,既有研究往往采取蒂利的“战争锻造国家”的路径(Tilly, 1975: 42),认为战争是前现代国家最大的威胁和耗费最大的活动,也是促成国家内部变革的最大外部力量。其中,凯瑟(Edgar Kiser)和蔡泳、许田波等学者在行政技术的层面爬梳特定历史情境下战争对官僚化进程的作用机制,但终究疏于对官僚化中“精神”层面的考察,因而也无从完整解释技术的线性逻辑下官僚制的非线性发展。与前述学者不同,赵鼎新将战争影响官僚化的机制归结为“战争驱动型理性化”(war-driven rationalization)。他认为,局部非摧毁性战争催生了一种效率导向型的工具理性文化(efficiency-oriented instrumental culture)(赵鼎新,2006:2),正是这种理性文化的发展与其最适配的行政技术改革相辅相成。然而,赵鼎新对所谓“全面战争时期”的战争作为国君首要压力的渲染(Zhao, 2015: 192),以及对法家作为工具理性文化承载者的刻画,使其低估了官僚化背后深厚的家产制精神。

为了完整地理解诸侯国国君作为统治者的“精神”乃至“世界图景”,充分考察官僚化中理念因素的作用,本文将更为底层的、构建统治合法性基础的“天命观”纳入考察范畴。“天命靡常,惟德是辅”(《尚书·多士》)。自王国维所谓“殷周之变”以来,天命观作为中国政权合法性的基础(石元康,1999;晁福林,2015;侯旭东,2015;Zhao, 2009),呈现出两个基本面向:一是以天命转移解释朝代的兴衰更替,从而对统治者行为提出道德制约;二是以天命在兹维系统治的稳定太平,反而向被统治者提供抗争理由。于是,西周统治者宣称膺受天命,以天子为天下大宗的宗子,自上而下建立一套基于宗法伦理的等级结构。然而,当东周时期周天子失德,原有政权的合法性动摇,天子以下亦可以言天命(陈来,2009: 15-20;罗新慧,2012;刘泽华,2014: 56-67)。这不仅使天命所归成为诸侯逐鹿天下的目标,出现“外务兼并”的国家间战争,同时也使与天命所绑定的内部宗法秩序逐步瓦解,形成“内废公族”的封建危机(feudal crisis)。

事实上,已有学者认识到,在进入全面战争时期之前,官僚化改革最初的动力并非国家间的战争,而是威胁统治者政治生存的封建危机(Zhao, 2015: 165-166)。本文沿用这一概念并进一步指出,尽管战国时期官僚化改革使得国君权力更为集中、国君为贵族所取代的事件减少,但不管是春秋时期大量“大夫擅政”的前车之鉴,还是天命观作为合法性基础在分裂时期的内在张力,都表明封建危机并没有因此结束,而是贯穿了整个战国时期,成为横亘于每个诸侯国国君心头的块垒。天命观不仅促成了他们对封建危机的强烈感知,也影响其应对时的目标设定与途径选择,最终激发的是以维护自身政治生存为导向的工具理性,而这在主要强调外部战争压力的既有研究中鲜有涉及。针对这一缺憾,本文提出,诚然诸侯国所承受的外部战争压力是其进行官僚化的重要推动力,但从统治者自身的视角来看,该国的内部封建危机同样深刻影响了其官僚化的动力:一方面,国君受国内贵族的威胁越大,就越有动力推动集权的官僚化改革以维护自身统治;另一方面,随着官僚机构的发展壮大,其本身也会成为限制国君权力的因素,从而同样的,维持自身统治的逻辑也会引发国君对官僚化的阻断。因此,力图在内外压力下生存下去的诸侯国国君主导着战国时期家产制转型,尤其是官僚化进程的走向。这种受制于家产制中统治者的官僚化,形成的便是以官僚制为手段维持家产制基础(即家父长统治)的家产官僚制。

为了具体刻画和分析上述统治者的行为逻辑,从而将宏观层面的理论讨论落实到中观层面的机制解释中,本文借助政治社会学中的选择人理论以构建分析框架。该理论认为,统治者首要关心的是自身的政治生存(political survival),而不是通常认为的政府效率。具体而言,统治者要维持政治生存,需要获得其追随者的政治支持。但维系政治生存所需的政治支持并不需要统治者去讨好所有名义上有能力影响其政治生存的人(selectorate,又称选择人)。统治者只需要赢取对其政治生存不可或缺的成员(winning coalition,又称致胜联盟)的支持(Bueno de Mesquita et al.,2003)。而要做到这点,统治者可以通过精心的资源分配(如职位、资金等)满足现有致胜联盟的需求,但是一旦致胜联盟恃于自身不可或缺的地位而形成对统治者的约束乃至威胁,统治者在特定条件下,就可以通过策略性地调整致胜联盟的结构,比如为致胜联盟成员储备充足的替代者,让致胜联盟中的不服从者更容易被替换,以这种不安全感提高致胜联盟的忠诚(Bueno de Mesquita & Smith, 2011)。因此,站在统治者的角度,战国时期各国变法废除世卿世禄,强调选贤与能,并让以非贵族为主的专业官僚进入国家行政机构的官僚化进程,正是体现了战国时期统治者替换掉躁动不安的贵族、维系统治的行为逻辑。依照这一逻辑,本文聚焦于战国时期官僚化的关键环节——宰相任用(何怀宏,1996: 162-167;许倬云,2006: 45-62),借助选择人理论建立分析框架,并构建了一个涵盖战国时期各国封建危机、国家间战争、宰相出身以及君主集权程度的原创面板数据集,从而通过统计分析论证本文的观点。

二、文献综述:近代早期欧洲和战国时期中国的官僚化

在社会科学对国家形成的探索中,官僚化是最基础的维度之一(Vu,2010;Kaspersen & Strandsbjerg,2016:7-8),学者们首先关注的是官僚化何以发展。以蒂利为首的历史社会学家根据近代西欧的历史经验,强调战争对官僚化的作用。其基本观点为,战争迫使统治者必须通过集权增强资源汲取的能力,在这一过程中官僚制作为能最大化汲取资源的制度逐步建立,而未采取官僚制的国家就将在战争中迎接失败和淘汰(Tilly, 1992)。后续学者在接受这种社会进化论的基础上,进一步分析战争锻造国家的机制如何因地理位置、资源禀赋、战争时点、历史传统等各种因素而异(Downing,1992;Ertman,1997)。

这种战争中心论及其国家观往往被追溯至韦伯和欣策(Otto Hintze)的研究传统,以至于有时也称为新韦伯主义、新欣策主义。的确,从表面的行政技术看,韦伯、欣策及其同时代的不少德国学者大多强调军事活动对国家组织的形塑。然而,仔细审读其文本却不难发现,他们对国家形成的思考还埋藏着另一条线索,即官僚制背后理性主义或传统主义精神的浮沉。例如,欣策曾断言现代国家之独特在于国家不再只是统治集团的国家,而是全体人民的国家,这一理念转变仅在法国大革命后才真正实现,与普遍兵役制的推行相辅相成(Hintze,1975:207)。韦伯(2004d:315)更是明确指出:“如果一个层级化的组织对管辖和权限有着无私的规定,可是却由非自由的行政人员组成——如奴隶或家士,即使他们依托官僚系统的方式办事,我们仍称此类组织为家产官僚制。”这种家产官僚制并不会因为行政技术的变革而真正克服其传统性,“反而恰恰是在传统的根基上建立了其正当支配的基础”(李猛,2010)。换言之,随着战争驱动的官僚化,家产制支配并不一定走向衰落,亦可能更为顽强。

在传统主义精神的笼罩下,官僚化改革不会完全遵循就事论事的原则围绕财政和军事需求展开,而是同时构成对身份团体的结构调整,服务于支配者扩大权力、管理家计的逻辑。不仅如此,当这种愈加精密的官僚机器遭遇试图总揽一切的家产制君主时,家产官僚制就将陷入一种难以化解的、分权与集权的紧张之中:传统主义的精神使得官僚阶层总是希望像君主垄断支配权那样垄断官职、难逃贵族化的倾向,而对这种分权倾向的恐惧使家产制君主不得不诉诸官僚制以外的手段来限制官僚化的进一步发展。这种对人不对事的身份管理更强调人身依附关系,与现代官僚制中非人格化的切事性背道而驰(李荣山,2020)。因此,行政技术的发展总是难以臻至现代官僚制的合理化程度,呈现出摇摆迂回的态势。在近代早期西欧的历史语境中,许多在战争中心论里视为关键案例的绝对主义君主制国家(如法国、西班牙、奥地利)都应归属于家产官僚制这一理想类型。考虑到这些国家尚待革新的传统主义精神及其对官僚体制的阻滞,就不难理解近来学者对战争中心论里官僚化时机(timing)和程度的不断反思,以及对宏大理论下微观层面主体能动性的关注(Vu,2010;Dincecco & Wang,2018)。

由于官僚化本身是“具有普遍的意义和效力”的现象(韦伯,1987: 4),这种战争中心论也逐步在不同时期、不同地区的历史中接受检验(Wimmer, 2013; Schenoni, 2020)。就中国历史而言,春秋战国时期的官僚化进程受到较多关注。这是因为春秋战国时期可以称得上是探讨中国历史中战争与官僚化之间关系的“理论最可能案例”(most-likely-case)。初期,各诸侯国是封建制,属于家产制的“边缘情形”(韦伯,2004c: 99、196),之后则迎来了国家间的连年战争和各国相继的官僚化改革——此后的中国历史再难同时出现这般频繁的战争和剧烈的社会结构性变化。然而,这一“理论最可能案例”却最终导向了家产官僚制,构成大一统帝国“强固且持续增长的核心”(韦伯,2004a: 96)。这种产生于战国时期、成型于秦朝统一时的家产官僚制被韦伯(2004a: 89)归纳为“纯粹东方式苏丹制的宠幸政治,以及与之结合的身份平等化和专制独裁统治”。在既有文献对战国时期国家形成的书写中,学者们往往对这句话的后半句着墨甚多:从行政技术和制度建设角度来看,以秦国为代表的诸侯国,打破了传统宗法秩序下的身份等级制,建立了高度集权的国家机器。然而,对于韦伯所言的前半句——即作为更本质特征的“宠幸政治”,有文献记录的却较少。这让我们面临着一道官僚制发展的断裂:为什么看似一往无前、战争驱动的官僚化进程最终会受阻于宠幸政治并形成家产官僚制?

对于这一问题,凯瑟和蔡泳结合上述战争中心论与理性选择理论构建了理论框架,将中国早期政府官僚化归结于众多旷日持久的激烈战争。在这一框架中,东周时期的战争促进了道路交通的建设,从而提高了国家的监控能力(monitoring capability);在削弱贵族力量的同时,培养了大量训练有素、纪律严明的专业化人员(trained personnel),并在军队中形成了官僚制的雏形,这些条件直接促成了行政机构的官僚化(Kiser & Cai,2003)。这一分析框架仅关注官僚化中行政技术的变革,而忽视了“理性官僚化支配结构之进展带来的、广泛且一般性的文化影响”(韦伯,2004c:82),从而未能充分考虑影响官僚化的理念因素。正因如此,尽管凯瑟和蔡泳意识到了官僚化发展最终受阻,但是理性选择理论的立场使他们认为中国古代官僚制发展不完善的主要原因是监控能力的不足,因此统治者不得不诉诸官僚制以外的方式来实现国家的统治(Kiser & Cai,2003: 518)。然而情况若果真如此简单,那么随着两千多年来的技术进步,我们就理应观察到中国的官僚制度愈发精进,不断革除基于血缘、地缘的裙带关系,逐渐减少乃至消灭有碍行政技术发展的家产制因素。但历史现实却恰恰相反,中国官僚制的发展呈现出一种“变态—回归”的模式,保持着高度的连续性,贯穿着秦朝统一之后的历史(阎步克,2009)。本文认为,要理解这种连续性,关键是要理解同样未曾真正断裂过的家产制精神。

与上述观点类似,许田波为了突出春秋战国与近代早期欧洲的可比性,选择性地忽视了两者时空和文化维度上的诸多差异(赵鼎新,2006:192-196),其自然也忽略了影响中国先秦时期官僚化的理念因素。许田波认为,频繁的国家间战争推动各国国君采取与国家形成互构的“自强型改革”,而行政机构的官僚化便是这种改革的关键手段,能够“有助于减少行政成本、强制征税和征兵,强化对民众的监督和防止民众的反抗”(许田波,2009:33)。她进一步指出,战国时期“自强型改革”所建立的这种官僚制度和实践在中国进入帝制时代后陷入停滞,是由于秦廷的崩溃与随后而来国家与社会关系的转变(许田波,2009:192-196)。其矛盾之处在于,她认为秦廷崩溃的原因是扩张成本与民众反抗机制的结合,而这原本是“自强型改革”最善于应对之处,这种前后不一致让其理论在解释官僚化停滞、家产制复归上陷入困境。

从上述分析可见,官僚化的实际进程往往是非线性的。当这些文献仅从行政技术的角度探讨战争与官僚化的关系时,就需要为后者最终受阻找寻各种历史条件的限制——无论是技术上的还是国家与社会关系上的。然而,这些文献不曾言明的是:官僚化改革何以成为前现代国家统治者面对战争的一种选项。在本文看来,官僚化并不仅是被外在条件规定好的、曲折宛转的单一轨道,而是一个个岔路口前扳道工所选择的方向。诚如韦伯(2004b:477)所言:尽管直接支配人行为的是物质与精神上的利益而不是理念,但理念创造出的“世界图景”时常像扳道工一样决定着有利益驱动的行为的发展方向。要寻找官僚化的客观条件的需求和限制以外更为重要的“积极因素”(韦伯,2004c:162),就需要把握官僚化另一条有关“精神”的线索。

站在这一角度,赵鼎新对韦伯官僚化理论在春秋战国时期的应用和延展较前述学者更为完整,其认识到了官僚化的“精神”面向(Zhao,2015:64-65)。就战国时期而言,他一方面指出官僚化最初由封建危机中幸存的贵族推动,目的是避免重蹈覆辙(Zhao,2015: 165-166);但另一方面他又认为,进入全面战争时期后,法家思想与战争形态发展的互动即成为主要动因。战争对官僚化的影响不仅是在技术上提供有利条件,更在于军事权力的竞争结果分明,往往能催生工具理性文化,并逐渐扩散至社会各个领域,在行政领域中就体现为官僚机构的发展。理论上,这种由战争所导致的工具理性应该是“公共导向”(public-oriented)的,因为一个国家内部所有人都或多或少因胜仗而得利(Zhao, 2015: 37)。然而,在现实中我们却常常看到,作为工具理性文化的主要承载者,法家思想却唯诸侯国国君马首是瞻,并非总是服务于国家整体的公共利益(Zhao, 2015: 201)。官僚化对渴望维持统治的君主来说是一把双刃剑,因为“面对官僚制内行的优势知识,专制君主也是软弱无力的”(韦伯,2004c:72)。这也是为何法家思想看似鼓吹官僚化,却最终与官僚为敌,为家产制的支配方式提供丰富的给养(王浦劬、赵滕,2020)。

有鉴于此,本文将以构建统治者政权合法性的理念因素——“天命观”作为分析起点,进入统治者的视角来把握家产官僚制的发展。通过这一视角可以看到,中国早期家产官僚制的形成不只是一个外部战争压力下通过行政技术帮助国家控制社会、最终力有不逮的过程,也不只是一种战争驱动的工具理性文化愈演愈烈、最终物极必反的结果,而是统治者紧密依托传统主义精神主动追求的目标。

三、分析框架:天命观影响下家产官僚制的形成

家产官僚制是一种特殊的支配类型。韦伯认为,任何类型的支配要存续下去,依靠的除了物质、情感或理想动机之外,还有对其合法性的信仰(韦伯,2004d: 299)。中国历代王朝,尤其是西周以来整个先秦时期普遍都与天命观相连。作为一种政治合法性观念的天命观诞生于王国维所谓的“殷周之变”。具体而言,当“小邦周”一举克“大邑商”,对于如此成就周人必须解释并论证之(许倬云,2012:116-117)。周人的合法性论证一方面需要承接商人的“上帝”观念,但另一方面又要说明为何曾经独属于商的上帝会放弃对其的庇佑,转而属意于周。在《诗经·大雅·皇矣》中,周人给出了自己的理解:商人由于行为失当,失去了上帝的宠信,而周人凭借自己的行为,让上帝西望,收获了上帝的青睐。可见,此处的“上帝”从商人专有的守护者被周人发展成了看护天下所有族群的超氏族神。然而,这样的神究竟属意于谁,其意志却是包括商周部族在内的所有人都捉摸不透的。正如《诗经·大雅·文王》所言:

文王在上,于昭于天,周虽旧邦,其命维新……假哉天命,有商孙子,商之孙子,其丽不亿,上帝既命,侯于周服。侯服于周,天命靡常……无念尔祖,聿修厥德。永言配命,自求多福。

在上文中,文王成为上帝的助手,伴其左右。于是,作为夏人之遗的周,经由周王而领受天命。对于这一既成事实,商人的子孙理应接受并臣服于周。但对于周人自己,为了避免重蹈前人覆辙(即《诗经·大雅·荡》中所谓“殷鉴不远、在夏后之世”),决不能像商人那样误以为天命会一直专属于己,而是要意识到天命的难以捉摸和变动不居。于是,为了长久地握有“靡常”之天命,周人只能兢兢业业,“自求多福”,用自身的实际行动来证成自己合乎天命、配得上上天的青睐。而实际行动的重点便在于“无念尔祖,聿修厥德”——要追念你祖先(文王)之德,并修持你自己的德行。

对于上述《文王》一诗,余培林(2005)在《诗经正诂》中用四个字来概括其意旨:“敬天法祖”。在周人对政治合法性的想象中,要把握天命,只有以虔敬之心面对上天,并效仿在这方面的行为堪称楷模的先祖文王,像他一样修持自身之“德”。那么,统治者究竟何种行为才称得上有德呢?按照傅斯年的说法:“凡求固守天命者,在敬,在明明德,在保人民,在慎刑,在勤治,在毋忘前人艰难……事事托命于天,而无一事舍人事而言天,祈天永命,而以为惟德之用”(傅斯年,2018: 122-123)。可见,与“率民以事神,先鬼而后礼”(《礼记·表记》)、通过频繁祭祀以侍奉其专属氏族神的商人不同,面对察看天下的超氏族神,周人一切的敬天之举和保天命措施,都落实在面向天下的人事之中:效仿先祖,修持德行。

由此,“敬天法祖”的理念对渴望维持合法性的统治者的行为提出了两方面的期待与规制。一方面,就“敬天”而言,周人的“天”是超氏族的天,这便形成了新的“普世道德秩序的天下观念”(许倬云,1992: 102)。所谓“天生烝民”(《诗经·大雅·烝民》),黎民均与天有“拟血缘关系”,因此统治者应避免如商人般安然享受上帝的照拂,而是应该小心谨慎地顺应天意、明德保民(曲柄睿,2021)。于是,原本基于先天血缘关系的世袭特权被涂抹上道德的色彩,而当道德乃至更为广义的贤能被认为可以后天修持,行政权力对更广大社会精英的开放便成为可能——从孔子对“君子”的道德化阐释,到战国流行的“尚贤”思想,再到官僚化改革中布衣卿相的崛起,许多思想和实践都经由这一早先的观念而获得合法性。然而另一方面,就“法祖”而言,由于直接领受天命的是周王而非周人,因此权力对社会精英的开放是有限度的:其应以维持统治者祖宗基业(或曰家产)为基本前提与目的。换言之,在任何现实情势下的开放或变法,都只有服务于“法古”或至少披上“法先王”的外衣,才能获得基本的合法性;一旦有害于家产,这种开放和变法就走到了尽头。于是,通过为上述两种统治者行为赋予合法性,天命观作为一种观念因素成为前文所引韦伯名言所强调的扮演了“扳道工”的角色,为统治者暗中联通了朝向这两个方向的铁轨,就看现实政治情势的变动所塑造的利益压力将统治者推上哪条轨道。

事实上,这样的现实政治变动仍与天命观所塑造的合法性观念有关,只不过在这里观念的影响方向不是如上文所强调的“自上而下”——通过上位者“敬天法祖”维护宗法秩序,而是“自下而上”,即通过下位者的正义革命重建秩序。《孟子》中有如下这样一段对话。

齐宣王问曰:“汤放桀,武王伐纣,有诸?”孟子对曰:“于传有之。”曰:“臣弑其君,可乎?”曰:“贼仁者谓之‘贼’,贼义者谓之‘残’。残贼之人谓之‘一夫’。闻诸一夫纣矣,未闻弑君也。”(《孟子·梁惠王下》)

齐宣王和孟子的问答,揭示了天命观在上位者和下位者之间充满张力的内涵。尽管齐宣王以上位者的姿态质疑“臣弑其君”有所不可,但孟子则敏锐地点出天命观恰恰是强调“唯命不于常”(《尚书·康诰》),可以支持自下而上的正义革命,因为天命并非固定于某一氏族,而是以“德”为依据。既然德不配位,天命转移,那么桀、纣二人就不过是戕害仁义的“一夫”,人人得而诛之。

受此影响,当周朝最终迎来失德的昏君,其统治的合法性基础便会动摇。西周末年,周幽王和周厉王一系列不得民心的举动使得国人暴动,怨声载道,催生了一批“以究王讻”的讥讽诗,如《诗经·小雅·节南山》假咒骂上天之名行批评天子之实(刘泽华,2014: 57)。于是,周天子便逐渐丧失了对下级诸侯进行约束的道德权威。这些经营多年的诸侯国由此蠢蠢欲动:一方面开始直接挑衅天子权威,譬如郑庄公悍然与周桓王开战;另一方面则为了土地和人口互相征伐,寻求霸业,持续数百年的频繁战争由此开启。这些战争的此起彼伏带来国家的此消彼长,各国的兴亡亦在天命观中得到论证:战争的胜利不仅代表着国家物质力量的强大,也象征着自身的德行和上天的眷顾。换言之,兼并战争在天命观的合法性观念下得到了庇护。

周天子权威的衰落不仅开启了诸侯国间的战争,也对曾经建立在其基础之上的宗法制社会秩序造成了巨大冲击,从而在各诸侯国内部引发了严重的封建危机,使诸侯国国君自身权威也频频遭遇挑战。的确,既然礼乐征伐可以“自诸侯出”,那么自然可以“自大夫出”,甚至“陪臣执国命”也无可厚非。任何阶层之人都不再受与天命观绑定的宗法制度束缚,有野心、有能力者即可以下犯上,毕竟“社稷无常奉,君臣无常位,自古以然”(《左传·昭公三十二年》)。

于是,在“高岸为谷,深谷为陵”的春秋战国,诸侯国国君所面临的是相伴而至的外部军事竞争和内部封建危机。此前的文献洞察到各国在外部战争的重压之下推动了官僚化变法的进程,其中一个重要机制就是战争催生了以效率为导向的工具理性(赵鼎新,2006: 19)。这当然有据可循,但与此同时,即便春秋战国时期的变法突破了周礼规范,但在这些变法中我们仍能看到天命观的重要影响。事实上,变法之所以得以推行,固然是现实情势所迫,但改革的合法性来源仍是天命观。以《战国策》所载之关于胡服骑射的辩论为例,对于为何要推行变法,赵武灵王对大臣肥义说道:

嗣不忘先德,君之道也……今吾欲继襄主之业,启胡、翟之乡,而卒世不见也……今吾将胡服骑射以教百姓,而世必议寡人矣。(《战国策·赵策二》)

在此,赵武灵王对于推行胡服骑射的论证,是诉诸“敬天法祖”的天命观,其尤其强调改革是为了追随先人德行,尤其是继承在过去同样推行改革的赵氏宗主赵襄子传下的志向和事业,开发胡人、翟人居住的地区。但他自己也清楚,胡服骑射如此大的变革,一定会遭受赵人,尤其是公室贵族成员的非议。于是,在得知自己的王叔——公子成反对后,赵武灵王亲自面见公子成,对其进一步劝说甚至申斥道:

昔者简主不塞晋阳,以及上党,而襄王兼戎取代,以攘诸胡,此愚知之所明也。先时中山负齐之强兵,侵掠吾地,系累吾民,引水围镐,非社稷之神灵,即镐几不守。先王忿之,其怨未能报也。今骑射之服,近可以备上党之形,远可以报中山之怨。而叔也顺中国之俗以逆简、襄之意,恶变服之名,而忘国事之耻,非寡人所望于子!(《战国策·赵策二》)

赵武灵王此处的论证分为三个层次。首先,赵人先祖简子和襄子就曾突破晋阳和上党的地域局限,为抵御胡人而兼并戎族和代郡,国力增强。如今的胡服骑射正是为了实现同样目的,必然为先祖所容许。换言之,这一改革表面上违背旧俗,但在更深层次上却是继承祖先志向与德行,是真正的“法祖”。其次,中山国依仗齐国,屡次侵攻赵地,若非先祖庇佑,都城几近不守,这让赵国先君愤怒。若是不报此仇,怎能对得起列祖列宗?最后,如今像公子成这样拒绝变革,阻碍赵国强大,才是忘记国耻,是真正违背简子和襄子等祖先遗志的人。赵武灵王在此确实提到了齐和中山等国的地缘政治压力,但这种压力及其带来的侵略对赵武灵王最重要的含义在于其侮辱了自己先人,因为这直接动摇了一国之君合法性的真正根基——天命观下的“敬天法祖”。于是,我们也就能理解赵武灵王为何会对像公子成一样反对变法、阻碍其巩固合法性的那些公室贵族感到失望乃至愤怒了。

由此可见,东周时期所谓效率导向的工具理性文化背后是传统主义精神的加持。当前文献所强调的外部战争固然是重要解释因素,但同样重要且与之存在复杂互动关系的,还包括当时在“敬天法祖”的天命观下试图巩固自身合法性、确保政治生存的君主,以及对此施加颇多阻碍、以祖宗法度为借口维护自身特权的世袭贵族。因此,从统治者的视角出发,困扰他们的不仅有外部战争的压力,更有内部宗法贵族的掣肘甚至威胁。事实上,东周的历史经验表明,对各大主要诸侯国来说,国家间的战争或许会带来一定的威胁,但往往并不立即致命,反倒是内部涌现的封建危机屡屡成功架空、驱逐甚至取代国君,给后世国君带来巨大影响。因此,确保政治生存成为战国时期国君的首要议程。

因此,本文将诸侯国国君的行为和选择置于以政治生存为核心的选择人理论视野中进行分析。在春秋时期,诸侯国国君并不是一个完全的独裁者,相反,宗法制下任何阶层的人都需要其属从的辅佐,属从的原则是唯亲是用。春秋时期的师旷曾言,“天子有公,诸侯有卿,卿有侧室,大夫有贰宗,士有朋友,庶人、工、商、皂、隶、牧、圉皆有亲昵,以相辅佐也”(《左传·襄公十四年》)。天命不仅赋予国君统治的权力,也赋予其亲属辅佐规诫的权力,这使得亲属所构成的贵族并非绝对地受制于国君,因为他们的世卿世禄地位源于自身的血缘(许倬云,2006: 95)。面对这些贵族,国君非但没有随意罢免的权力,还须委以重任,否则贵族就没有持久的理由支持国君的统治。这与选择人的论述不谋而合。选择人理论认为在一个严格的家产制社会中,选择人的门槛是由血缘决定的,而主要的贵族构成了致胜联盟(Bueno de Mesquita & Smith, 2011)。这一观点也能在春秋史实中获得验证。何怀宏根据清代顾栋高《春秋大事表》统计了春秋时期鲁、晋、宋、郑、楚五国主政正卿中世袭贵族的占比情况,发现该五国主政者共有85位,属于世袭贵族的有65位,占76%,而排除楚国,中原四国的世袭贵族占比高达85%(何怀宏,1996:117-118)。这些数据说明各国贵族长期盘踞统领一国政事的位置,且在此基础上积累了大量的财富和社会声望,会对诸侯国国君的政治生存造成巨大影响,正所谓“世族有土地,有城池,有人民,有官属,有兵车,而又世执诸侯之政柄,故当时各国富力泰半萃于世族”(孙曜,1931: 34)。

世卿世禄制度使得各国主要贵族不断积累资源,扩张影响,这意味着致胜联盟的规模越来越大,讨好致胜联盟的成本越来越高,以至诸侯国国君再难满足其需求。此时,周天子的衰落又使得天命观中革命的一面得到强调,以下犯上成为可行的渠道。如此相互作用,封建危机在春秋中后期集中爆发。诸侯国国君的权力普遍落入大夫之手,《左传》中不乏诸侯被架空、驱逐乃至杀害的记录。前文提到的师旷之语,正是替公元前559年卫国孙氏和甯氏联合驱逐卫献公行为的辩护,声称统治者“失则革之”(《左传·襄公十四年》)。最终,一些贵族甚至对原有的国君取而代之,田氏之于齐国,赵氏、魏氏、韩氏之于晋国,乐氏之于宋国,皆是如此。可以说,封建危机之严重,波及之广泛,在这一时期的历史中不容忽视。

转折的契机是春秋末年、战国初期,贵族内部的消耗基本结束:一部分贵族仍延续下来,一部分贵族上升成为诸侯国君,更大一部分贵族由于斗争失败向下流动。然而,世卿世禄制度依旧存在,贵族所构成的致胜联盟对政治生存的威胁并未根除,大量“大夫擅政”的前车之鉴使得封建危机的阴影久久盘桓。为此,诸侯国国君(包括由原本贵族跃升为诸侯的)并不是完全被动地因循守旧,相反,一旦有机会,他们就会主动通过改革的方式从制度层面上限制致胜联盟的势力。根据选择人理论,统治者可以改变致胜联盟的结构,使不服从者变得容易被替换,从而提升致胜联盟整体的忠诚。换言之,改革是要使致胜联盟的权力出自诸侯国国君本身,而不再是先天的血缘关系,这就要求国君不仅能操控致胜联盟的进入门槛和退出机制,还要为致胜联盟寻找更多的替代者。从现实基础来看,原本贵族垄断了教育和为官的渠道,但春秋时期兴起的私学使大量平民和士人获得受教育机会,为替代贵族的职位提供了丰富的人才储备(Lewis, 1999: 75-79)。从思想基础来看,经过儒墨等家的传播和历史经验教训的积累,“尚贤”思想已蔚然成风。基于此,官僚化改革的条件已经成熟,其不仅是由既有文献所强调的战争驱动,也是为了满足统治者调整致胜联盟的需要。魏国李悝、楚国吴起、秦国商鞅、韩国申不害等人推动的变法,都明确废止世卿世禄制,收回既有贵族的特权,强调“为国之道,食有劳而禄有功,使有能而赏必行,罚必当”(《说苑·政理篇》)。

事实上,这种将官职开放给普通士人的做法看似变法革新,但却早已在传统的天命观中留下了种子。正如前文所言,周人天命观“敬天法祖”思想中“敬天”所强调的那种看护天下、普遍主义的“天”对原本基于血缘关系的世袭特权提出了更高的道德要求,随着世袭特权的松动和“德”之意涵与人事的接轨,行政权力的开放逐渐被视为正当,甚至是君王德行的重要体现。正如《谏逐客书》所言:“河海不择细流,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。”李斯在此处将君主在用人上如海纳百川般的开放心态与其德行相联系,固然是出于逐客令下紧急政治形势之所迫,但谁又能否认这一论说体现的不是周礼天命观中“敬天”理念所蕴含的普遍主义的一面——毕竟,李斯是儒者荀子的学生。

观念上合法性的支撑,加上调整国内致胜联盟的现实利益需求的推动,使得这一时期将官职开放给普通士人的政策不断持续,一个集中体现便是出身低微的宰相不断涌现,而这构成了官僚化的重要特征。“相也者,百官之长也”(《吕氏春秋·举难》)。在春秋时期,给予宰相之位是诸侯国国君笼络致胜联盟贵族的重要手段。而在战国时期,不断集权的诸侯国国君对宰相的任命有了更大主动权,因为经过变法后,出身低微的人也有机会通过自身的才能获得国君赏识而成为宰相,这使得致胜联盟的结构发生转变,满足了诸侯国国君维护统治地位的需求。相比主要依靠血缘和身份获得职位的贵族,这些出身低微的宰相往往以专业官僚的姿态进入国家行政机构。因此本文认为,宰相出身寒微而非亲贵,能够反映该国行政机构官僚化的程度。

既然通过官僚化调整致胜联盟结构的现实动力源于封建危机,而理念基础在于天命观中“敬天”所期待的行政权力的开放,那么国内家产制贵族的势力越强,封建危机越严重,国君也就越有动力经由“敬天”思想的合理化来推动行政机构的官僚化,从而起用出身低微的宰相。由此我们可以推出本文的第一个假说。

假说1:一个诸侯国的封建危机越严重,其国内行政机构的官僚化程度就越高。

影响战国时期官僚化进程的客观现实因素不仅有诸侯国内部的封建危机,还包括其外部的征伐战争。根据赵鼎新提出的历史分期,在公元前419年后,诸侯列国打破了三家分晋后的相对平静,正式进入“全民战争时期”。这不仅是因为战争“持续的时间更长,投入的物质资源更多,将一个国家中很高比例的成年男性卷入进来”,还因为“领土扩张取代霸主争夺成为战争的首要目标”(赵鼎新,2006: 102-103)。战争作为这一时期最重大的特点,往往被既有文献视作驱动诸侯国国君普遍进行官僚化集权的关键因素。战争驱动官僚化集权的主要途径包括推行郡县制和改革官制任用贤能,增强资源汲取能力以应对外部战争。这是基于国家整体利益考虑的认识。但本文指出,只有加入统治者的视角,尤其是结合其对于诸侯国内部封建危机的关切,战争驱动官僚化的具体机制才更加明晰,因为战争同时也是调整致胜联盟结构的时机。

的确,在不同类型的战争中,诸侯国国君面对贵族所组成的致胜联盟会采取不同的策略,从而对官僚化进程造成不同的影响。如果将战争区分为防守战和进攻战,那么在面临防守战争时,作为致胜联盟的家产制贵族事实上与诸侯国国君的目标一致,都是要守护自己世袭的土地和人口,诸侯国国君没有理由和动力将之替换为非贵族的专业官僚。相反,在进攻战争中,作为致胜联盟的贵族会试图分取战争获胜后所得土地,从而与诸侯国国君形成矛盾,促使后者起用出身低微的宰相以解决矛盾,维护自身权威。此外,经过官僚化改革,很多国家确立了军功爵制,只有在进攻战中国家才能有足够的新田宅和财富赏赐给表现突出的将士和官僚,催生新的“军功受益阶层”以抗衡传统的世袭贵族,成为致胜联盟中的新成员(朱绍侯,2017)。他们与出身低微的宰相类似,凭借能力和功绩到达高位,但也与后者一样容易被替换,从而具有更高的忠诚度,在有利于诸侯国国君维护统治的同时,进一步提高了国家的官僚化水平。可见,进攻战争相比防守战争更能有力地推动官僚化进程。据此我们可以推出第二个假说。

假说2:一个诸侯国发动的进攻战越多,其国内行政机构的官僚化程度越高,但防守战的经历则不会造成此种影响。

对外战争对诸侯国国君的集权程度会造成重要影响。具体而言,战争为战胜国扩张了土地,新占领的土地在官僚化改革后一般设置为县而非分封他人,这些县由诸侯国国君直辖并派人管理、收税和征兵,因此象征着诸侯国国君的集权程度增强(Creel, 1964)。如果纯粹以赢得战争为目的,国君集权程度的提高应该始终伴随着选贤与能,进一步去家产制,以实现效率的最大化。具体表现之一应是更多地任用出身较低的宰相。然而,在战国后期,秦国国力逐步强大,其他六国的防守战增加,魏、赵、韩等国都不得不重新起用同样想要维护自己领地的贵族以抵御外敌。与此同时,尽管国君集权初期确实需要推动官僚化以巩固统治,但当其集权程度达到一定强度时,由贵族引发的内部封建危机逐步解决,家产制贵族不再成为威胁。相反,宰相所代表的官僚集团逐渐成为独立于贵族的致胜联盟成员,士人的灵活自主甚至产生出自我推崇的膨胀,号称“有道之士,固骄人主;人主之不肖者,亦骄有道之士”(《吕氏春秋·下贤》)。正因如此,在战国后半叶出现了明显的反士思想,重申对国家内部的忠诚(尤锐,2018: 212-223),例如,慎到断定“立君而尊贤,是贤与君争,其乱甚于无君”(《慎子·逸文》),韩非子也直言“有道之君,不贵其臣”(《韩非子·扬权》)。这些政策主张都能在天命观中找到回应:如前所述,天命观中“法祖”思想对尊崇先祖以及看护家业的强调,为普世之天观念影响下将权力和官职开放给更广泛的社会阶级的做法划下了基本界限——这种开放是工具性的,以维持君主的祖宗基业(意即其自身和亲族的存续)为目的。因此,任何用人措施与官僚化改革若威胁到此前提,都可能遭到阻断,从而导致家产制行政实践的复归和家产制根本底色的重申,并为家产官僚制的形成打下基础。

于是,当适合的现实情势出现,上述理念便会得以贯彻。这种情势便是国君集权实力的变化。的确,当国君集权实力较弱,需要外人对抗亲贵时,便会基于贤能拔擢出身较低的官僚,用以制衡甚至取代亲贵,从而客观上推动一国的官僚化进程;但当国君在此过程中通过不断集权壮大实力,且官僚阶层本身也成长为可能威胁其统治的力量时,国君便会停止官僚化行政实践,以任人唯亲的方式重新起用在维护家产方面更有优势的亲族,客观上造成了家产制底色的复归,从而推动家产官僚制的形成。由此,我们推导出本文的最后一个假说。

假说3:一个诸侯国的国君集权程度与其国内行政机构的官僚化程度呈倒U形关系。

四、实证分析

(一)变量测量、数据来源与分析方法

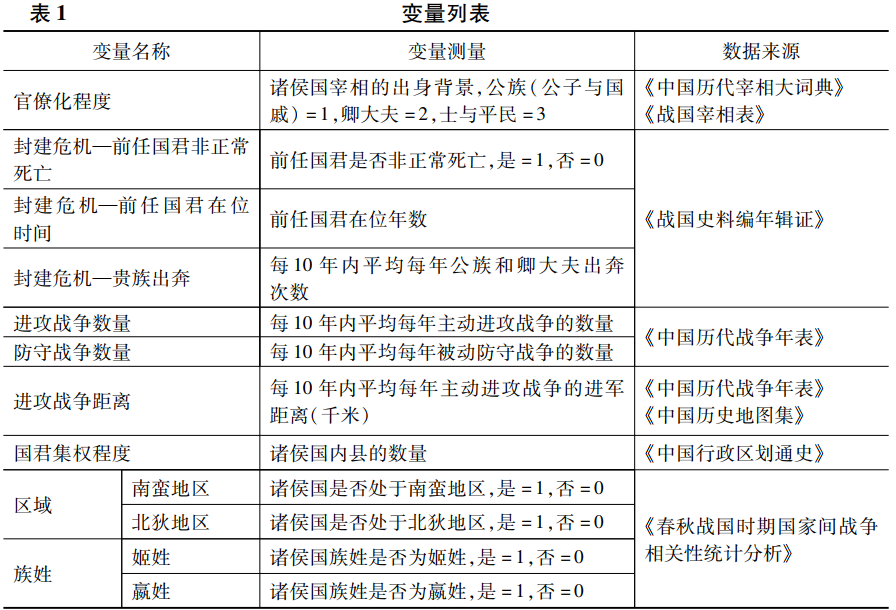

为实证检验本文假说,本文通过搜集整理历史资料及相关研究,构建了一个战国时期(公元前480年—公元前221年)的封建危机、战争情况以及宰相出身的面板数据集,涵盖三家分晋前的晋国和战国七雄,分析单位为国家—年份。之所以选取战国时期,主要有两方面考虑。一方面,春秋时期往往被视为“世袭社会”的解体时期,而战国初期各国变法推动了官僚化的进程,因此战国时期才是观察中国家产官僚制形成最关键的时期。另一方面,春秋时期小国众多,数据难以获得,多有缺漏。相较,战国时期的七雄历史记载更为丰富,方便相互印证。具体变量测量与数据来源详见表1。

本文的因变量是各诸侯国内行政机构的官僚化程度,它可以用宰相的出身地位来测量。在西周建立的家产制之中,诸侯国国君视行政与军事力量为私人工具,他无理由将宰相之位交予素未谋面的平民和士人,而是更为信赖自己的亲戚(即公子与国戚)和直接下属(即大夫)。相反,在官僚制中,诸侯国国君考察的是官僚的专业能力,这才使出身低微之人有了凭借才干和业绩成为宰相的机会。由此可知,在其他条件相似的情况下,宰相出身越低微,则意味着一国行政机构的官僚化程度越高。基于此,本文参照《战国策》《史记》等史书记载,将其分为士与平民、卿大夫和公族(包括公子与国戚)三类,其中后两类即构成家产制贵族。

不同假说涉及不同的自变量。在假说1中,自变量为封建危机严重程度,本文将从三个方面予以测量,以呈现封建危机的完整影响。首先,前任国君的遭遇将影响现任国君对封建危机严重程度的判断,因此本文采用前任国君是否非正常死亡作为第一个测量指标。所谓非正常死亡,是指在历史材料中有明确记载国君死亡原因为遇害、遇刺、被推翻等,而如果简要记载为“卒”则视为正常死亡。赵鼎新曾用这一指标来说明春秋时期的封建危机,即贵族势力越强大,则该国国君的非正常死亡率明显越高(赵鼎新,2006: 77-80)。因此,前任国君由于非正常原因死亡必然提高现任国君的警惕性,并会使其感受到强烈的封建危机。与之类似,本文采用前任国君在位年数作为第二个测量指标,这是因为国君在位的年数可以被视为由其不遭遇政变、内乱、刺杀的概率决定的(王裕华,2017),因此前任国君在位时间越长,客观上说明前任国君相对长久地维持着国内统治稳定,封建危机缓和,主观上也使现任国君相对放松对国内的警惕而专注于对外战争,从而更有利于国君推行以效率为导向的决策。此外,前任国君的在位时间还会影响继承情况。正如王国维(2009)在《殷周制度论》中所揭示的,先秦时期存在兄终弟及和父死子继两种继承方式,后者由于有确定的嫡长子继承制作为合法性支持,往往较前者过渡更为平稳。前任国君在位时间越长,其兄弟年岁也会随之增长,参与继承斗争的可能性降低;同时,名正言顺的嫡长子也更可能得以成年,其间前任国君也有能力和时间为其做好铺垫、丰富羽翼,减少前朝老臣不服现任国君的情况。与二分变量“国君是否非正常死亡”相比,该指标拥有更丰富的变异,便于展现各国封建危机严重程度的差异。最后,当下的封建危机同样直接影响国君的决策,本文采用每10年内平均每年公族和卿大夫的出奔次数作为第三个测量指标。“奔者,迫窘而去,逃死四邻,不以礼出也”(《春秋释例·大夫奔例》)。出奔是先秦时期较为普遍的政治事件,而公族和卿大夫出奔大多是受到来自国君的致命威胁,不得不逃往他国。因此,相较于平时,贵族出奔事件意味着威胁国君统治地位的挑战者减少,当下的封建危机更为缓和。

在假说2中,自变量是进攻战争和防守战争,本文分别关注的两种类型战争的数量和进攻战争的行军距离,前者反映了战争的密集程度,后者反映了进攻战争的代价。古代战争中距离是天然的屏障,对行军打仗和粮草辎重有较大的限制,要想进攻更远距离的目标,必然要付出更大的代价,需要更强的动员能力。由于战争平均到每一年比较稀疏,且战争的影响和威胁可能持续多年,本文选择关注每10年内平均每年的战争数量和距离。其中战争的数量统计自《中国历代战争年表》(中国军事史编写组,2002),而战争距离则依照赵鼎新(2006: 184)的方法基于《中国历史地图集》(谭其骧主编,1996)测量得知。在假说3中,战争驱动的国君集权程度用县的数量测量(周振鹤、李晓杰,2009)。已有研究表明,县作为由诸侯国国君垂直管辖的地方单位,是国君集权能力的象征(Creel,1964)。

另外,本文还加入了两个控制变量,即诸侯国的区域所在与族姓。这两个变量控制了同属一个区域或族姓的诸侯国在地理环境、历史文化、战争行为等因素上的差异。其测量方式借鉴王日华和漆海霞(2013)的研究。在“区域”变量中,除楚国属于南蛮地区,燕国属于北狄地区外,其余都属于诸夏地区。在“族姓”变量中,燕、韩、魏三国族姓为姬,秦、赵族姓为嬴。本文在去掉所有由因变量导致的缺失值后,对所有变量进行了描述性统计分析(详见表2)。

本文采用面板修正标准误方法(Panel-corrected standard error)来对计量模型进行估计。这种方法可以对一阶自回归(AR1 autocorrelation)和面板层面异方差进行修正,解决面板数据结构中误差项之间截面相关、时序相关与截面异方差问题,被广泛运用于政治学和社会学的跨国面板定量分析中(Beck & Katz,1995)。

(二)实证结果

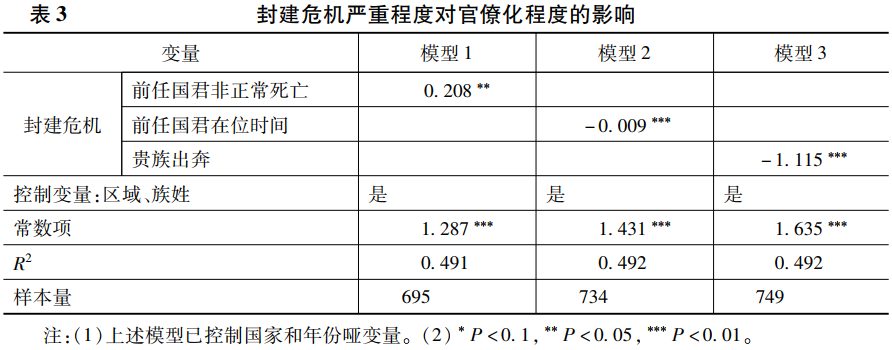

接下来本文将逐次检验三个假说。为了检验假说1,本文首先考察封建危机严重程度与官僚化程度之间的关系,基准模型估计结果见表3。其中模型1~3分别检验了封建危机三种不同维度下的测量指标对官僚化程度的影响。结果显示,当封建危机较严重时,即当前任国君由于非正常原因死亡,或前任国君在位时间较短,或10年周期内贵族出奔人次较少时,宰相的出身就会显著降低,即官僚化程度更高,这符合假说1的预测。由于前任国君非正常死亡与前任国君在位时间存在共线性,本文不再将三个自变量放入同一个模型中进行检验。

在检验假说2的基准模型中,本文分别考察了进攻战争数量、进攻战争距离和防守战争数量对官僚化程度的影响,基准模型估计结果见表4。其中模型1和模型2分别说明随着进攻战争数量和距离的增加,宰相的出身会显著降低,官僚化程度会显著增加。模型3则显示防守战争数量增加会显著提高宰相的出身,相应的官僚化程度会显著降低。模型4将进攻战争与防守战争数量同时放入其中,结果发现防守战争数量的影响不再显著,模型5在模型4的基础上加入区域和族姓的控制变量后结果不变。由此可见,假说2得到验证:只有进攻战争数量增加、距离变远,官僚化程度才会增加,而防守战争数量的增加虽然使得一国陷入危急存亡之秋,但并不像前述关注战争压力的文献所预测的那样更能推动官僚化进程。

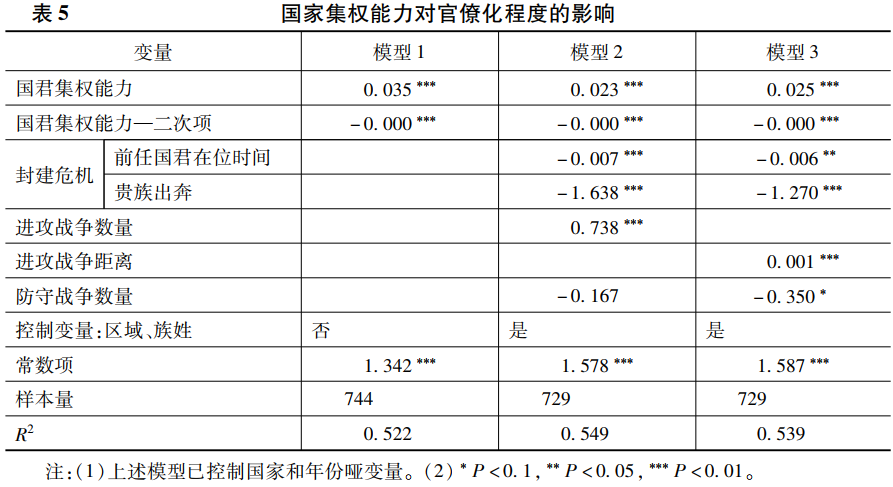

最后,在检验假说3的模型中,本文考察了国君集权能力及其二次项对官僚化程度的影响,模型估计结果见表5。根据假说3,国君集权能力与官僚化程度之间应该是倒U形关系,因此其二次项系数应该是负数。模型1印证了假说3的预测:随着国君集权能力提升,官僚化程度也越来越高;但是当集权能力达到并超过一定限度后,宰相的出身又会随之提高,官僚化进程受阻。在模型2和模型3中分别控制了进攻战争数量、距离及其他变量后,这一结果也成立。

五、讨论与总结

东周的统治终结于公元前256年,《吕氏春秋》的编撰者发出喟叹:“今周室既灭,而天子已绝。乱莫大于无天子。无天子,则强者胜弱,众者暴寡,以兵相残,不得休息”(《吕氏春秋·谨听》)。在古人看来,春秋战国一切混乱的源头正是天子的没落,即以天命观为核心的政治合法性基础的崩坏。有鉴于此,本文从天命观出发,探寻春秋战国时期人们的观念世界及其导致的现实情势,充分认识到此间的“乱”不仅是兵连祸结的战乱,亦是指在这个“强者胜弱,众者暴寡”的过程中,原本从大宗到小宗层层联结的社会秩序陷入混乱,形成笼罩整个春秋战国时期的封建危机,而面对封建危机的诸侯国国君始终需要返回传统主义精神主导的天命观中去寻找变革的依据和途径。这引导本文反思在战国时期的语境下讨论官僚化的现存文献,它们对外部战争的强调似乎遮蔽了内部封建危机以及天命观理念因素的作用,因此本文聚焦于内外交困中心的统治者,来解释这一时期官僚化的发展与受阻:在天命观“敬天法祖”理念的影响下,内部的封建危机促使各诸侯国国君以政治生存而非效率为目的进行决策,这些都为外部战争所驱动的以理性和效率为导向的官僚化改革做出了根本限制——此类变法本质上是用于维护君主家产存续的工具性措施;当其无法服务于这个目的的实现,甚至可能对之产生威胁时,它就会被中断,家产制的底色由此得到重申,从而为家产官僚制的构建打下重要基础。

本文论点尽管是基于战国时期提出的,但其或许有助于我们思考家产官僚制在中国其他分裂时期的命运。家产官僚制一旦形成,便在东周时期之后持续支配中国长达两千年,成为无法依靠自身突破的“强固结构”(韦伯,2004a:109;肖瑛,2020b)。这一“强固结构”在分裂时期的战乱纷争中遭受冲击,但总会在分裂结束后得到再生和巩固。于是,从历史结果来看,帝制中国呈现出各个王朝“其兴也勃焉,其亡也忽焉”的“治乱循环”。这一现象是中国传统历史观中古老而重要的问题,深受历代史家和当代学者的关注(金观涛、刘青峰,2011;葛剑雄,2013)。本文从合法性理念以及统治者能动性出发,以战国时期的历史为例,揭示了乱世之中家产官僚制再生产的具体机制,从而为我们思考这种“治乱循环”提供了新的角度。正所谓“乱莫大于无天子”,“治乱循环”的“乱”必然要在天命观下得到理解。秦王扫六合后,天命观经过董仲舒、班固等士人的阐释和丰富,构成历朝历代的政权合法性基础。基于本文的分析框架不难设想,每当天子失德,民怨沸腾,天命转移的话语四处流行,天下就会再度陷入“无天子”的大乱局面:一方面,各方割据势力对天命所归虎视眈眈,互相征伐的战乱由此爆发,对战争胜利的渴望和军事管理的需求往往会推动行政机构官僚化的进程;另一方面,随着全社会范围内天命观所维系的秩序崩坏,割据势力内部下级对上级的僭越层出不穷,统治者不得不疲于应对,并最终出于政治生存的考虑阻遏了进一步的官僚化。这样的故事在中国历史上频频上演,未来的学者不妨从本文的理论角度和框架出发,对战国之外的时期进行更为深入的研究。

本文希望从中国历史中的家产官僚制出发,启发我们对这一支配形式在世界历史上普遍存在的理解。正如本文开篇所言,“家产官僚制的永恒复归”是一个具有普遍世界历史意义的循环现象(陈涛,2019)。在中国,天命观构成了在分裂时期理解这一现象的关键理念因素,而在其他文明中,本文所揭示的统治者在合法性理念因素造成的现实政治形势的压力下调整致胜联盟的逻辑机制,同样可能因为所在文明的独特情境和“性格”而激发。例如,在韦伯的分析中,支配者与臣属(尤其是官僚)之间分裂与反分裂的激烈斗争就普遍存在于古埃及、罗马帝国、法兰克王国、伊斯兰世界等各种文明的历史中(韦伯,2004c: 152-155)。因此,未来的研究可以采用韦伯式的比较历史社会学方法,结合世界上其他民族“文明性格”(肖瑛,2020a)所激发的合法性观念,来理解家产官僚制在人类历史上,尤其是国家崩溃(state breakdown)后的顽强维系和复归。

总之,以上是本文基于战国时期的发现所进行的从中国到世界的历史社会学推想。“天下大势,分久必合,合久必分”。纵观历史,在政治合法性的理念影响下,国家崩溃时期的内部统治危机总是与外部割据战争相伴而至,而这一现实政治情势的变化与天命观一道,在相当程度上塑造着官僚化的走向,最终导致行政技术上的官僚化难以被真正灌注公共导向的理性主义行为方式,反而始终笼罩在被家产制精神内核俘获的阴影之下。回归古人的思想世界,尤其是历史上统治者的“世界图景”,从关于政治合法性的理念因素中揭示国家崩溃和重组时期的官僚化机制,是本文为理解中国家产官僚制的形成、维持以及这一支配形式在人类历史中的普遍存在所提供的新思路。

(注释与参考文献从略,全文详见《社会学研究》2022年第5期)