其他分支

房屋之外:嘉绒藏区房名制度背后的政治逻辑与社会生活

摘要: 嘉绒藏族的房名在区分重名之人等方面起到类似姓氏的社会功能,但与汉族姓氏不同的是,房名体现着人与特定房屋而非特定父系祖先的具体关系。房名的命名规律和房名之间语义关联所呈现的地方性面貌背后,是房名制度作为封建等级时代的土司治术,它以房屋为单元拆分了纳粮服役的强制性义务,并赋予每户居住者集生存需求和象征资本于一体的不完全性权利,以实现“分房而治”的政治意图。而跨越房屋单元的血缘关系集合体则保留了梅因意义上的“前封建社会”互助传统,使得代代沿袭的婚姻与继嗣实践潜在地“收拢”了这种分裂的趋势。政治—管理逻辑与亲属—互助实践两股力量围绕房屋交织生成的辩证张力,为我们理解人与房屋的关系提供了一个新的视角。

关键词:房屋、房名、政治管理、家系、互助

作者简介:苏婉,华东师范大学社会发展学院人类学研究所

一、引言

四川嘉绒藏区房名制度的发现和研究代表着“家屋社会”(house society)这种社会组织形态在中国西南山区的确认,房名制度的社会理论价值也随之凸显。20世纪70年代中期,列维—斯特劳斯(Claude Lévi-Strauss)提出“家屋”[house (maison)]的概念来理解世界上某些其基本单元既不是家庭(family)也不是宗族(clan)或世系(lineage)的社会(Lévi-Strauss,1987: 151),他的想法后来被关注房屋、亲属制度的人类学家概括为“家屋社会”理论(Carsten and Hugh-Jones, 1995;Joyce and Gillespie, 2000)。嘉绒藏区的房名制度之所以能围绕“家屋”来理解和阐释,主要是因为自可考的土司时代起,房名及房名下的土地与房屋以不区分性别的非单系制(non-unilineal descent system)为代际传递规则。男女皆有继承权的特征符合列维—斯特劳斯对于家屋社会特点的基本概括,即房屋作为中介统合了相互对立的社会原则(如父系与母系、亲缘法则与居住法则、世系权力与选举权力等),使得由此形成的社会组织区别于氏族、宗族等父系亲属集团(列维—斯特劳斯,2008: 154—155)。

房名是嘉绒村落内部对某个居住在特定房屋中的人家的指称,被认为与汉族的姓氏相仿(四川省志民族志编辑组, 1965: 51;郎维伟、张朴,2010;穆静然,2022)。家庭同样也是嘉绒社会组织的中心,但与传统汉族社会不同,代代相传的“家名”并不是父系家族的姓氏,而是家族世代占有的特定土地上所建房屋的专有名号。房名不仅是特定血缘关系延续和扩大的线索,在土司统治的封建等级时代,它同时指向屋内所居住家庭赖以生活的全部基础。林耀华(2000: 487)在20世纪40年代调查嘉绒社会时首次发现并描述了嘉绒藏区的房名制度,用他的话来说,“(房名)代表家屋承继人的一切权利与义务,举凡住屋财产,屋外田园土地,粮税差役,家族世系以及族内人员在社会上的地位等,莫不在住屋名号之下,而有传统的规定”。除了嘉绒,房名也存在于西藏、甘南、青海部分藏区的农牧交错地带(王贵,1991: 29;邹立波,2010;李锦,2019),这些地区在解放以前多是土司治下的等级社会。房名在嘉绒地区为何更为突出和普遍的原因尚需探究,但可以初步判断,房名制度的形成与土司的治术有很大关系。

在列维—斯特劳斯的家屋亲属理论和林耀华早期实地发现的基础上,川藏房名研究成为西方人类学理论之于中国经验研究的又一次成功的远距离衔接。李锦较早地综合考察了房名制度的两面,一是从住屋的空间结构等物质性面向探讨家屋与宇宙观的关系(李锦, 2010, 2017),另一面论述了房名与土地制度的关系,考察了从土司封建等级社会到改土归流,再到新中国成立,土地制度的变迁如何影响房名的取得(李锦,2019)。房名作为一种深受政治制度影响的社会系统,不但持续与政治经济规则互动,同时也具备社会再生产的天然属性(Bourdieu,1976;Carsten,2003;Joyce and Gillespie, 2000),嘉绒中部金川的房名制度被证明在改土归流中再生产了土司时代的等级秩序(胡冬雯,2016)。遥远的波兰山地的例证则暗示了房名网络发挥着“政治缓冲机制”的功能,它不断调节着山地社区与国家权力之间的关系(Pine,1996)。

对家屋理论的“列维—斯特劳斯原教旨主义”兴趣则延伸出另外两种研究取向: 一种是政治发生学的取向,通过探究土司与头人的联姻、世袭与纷争,表明家屋制度如何经由高度政治化而成为上层阶级争夺权力的容器,政治联盟的意图如何借助亲属关系的术语来表达(张亚辉,2018),同时,也基于家屋制度特有的并系继嗣与婚姻联盟概括出列维—斯特劳斯关于政治起源的构想(兰婕,2018),这种路径关注的主要是贵族阶层以房名变动为表现的政治实践;另一种取向是经典亲属制度研究的取向,如基于平民阶层的房屋谱系,陈波(2020)从亲属制度建构论出发,探究了甘孜扎坝藏族具体的亲属观念和持家的文化理想,并在区分了血缘亲属体与家屋亲属体的基础上,提出用“房系”概念来概括家屋社会的亲属组织特征。

在对嘉绒家屋社会的亲属关系、政治制度等的探索中,有一个问题似乎未被深入讨论,即为何是房屋的名号,而不是常见的父系祖先的名号会被作为家名世代传递?这是否提供了一个房屋之于个体生命或家庭组织之重要性的人类学例证?在西方新自由主义社会科学的普遍预设中,房屋重要性的来源在法权意义上可能已成共识: 房屋之于个人和家庭而言,意味着一种长期居住其中的权利,一项可以自由处置的财产,更是“风能进,雨能进,国王不能进”的私人庇护所(Mallett,2004)。房屋这种近似神圣的特质也得到人类学物质空间研究的间接支持,如地方性的宇宙观在家宅空间中被建构与映射,个体生命的历程也通过仪式与家宅的社会生命合为一体(黄应贵,1995;Carsten and Hugh-Jones, 1995;谷宇,2020)。这些论证似乎都指向了“房屋之内”,即房屋的神圣性主要来自于屋内居住者的想象、占有和控制。然而,在封建等级形态的土司时代,家族虽以房屋为单元延续,家名也是房屋的名号,但房屋对于平民而言并不意味着一项完整的绝对所有权或独立的资产,土司享有名号下土地与房屋的最终处置权,并借着名号限制了属民的迁徙。

人的经济与社会活动如何总是围绕着房屋展开?房屋对于居住其中的家庭还可以具有什么样的社会意义?这种意义能否被通常的私人家产观念的逻辑所化约?本文通过对嘉绒文化区的腹地四川省阿坝州马尔康一个村落的房名考察,重点分析其中一个贯穿三个房名、五代人的“大家庭”,尝试为理解人与房屋的关系提供一个私产观念之外的视角。

二、桨村的房名

桨村位于四川省阿坝州马尔康中部,是一座因水电站修建而即将被淹没的山村。马尔康传统上被称为“四土”地区,因解放前分管这里的卓克基、松岗、梭磨、党坝四个土司而得名,民国以来就是嘉绒藏区的政治文化中心(林耀华,2000: 476)。与嘉绒文化区中部的金川、小金等地不同,马尔康一带在清代未经历过改土设屯的历史变革,因此从土司时代延续下来的传统具有未被打断的连贯性和完整性。解放之前,桨村所在的区域属于四土之一的松岗土司的管辖范围。桨村规模比周边村寨要小,只有1个村民小组,目前户口登记在村里的共86户,334人。村里没有特殊的旅游资源,只有一个较为高大完整的头人官寨,房名为察俄瓦,里面曾经住着协助松岗土司管理桨村的头人。村中的小路很窄,官寨与其他较为低矮的碉房挤在一起,以便节约空间,把土地都腾出来种玉米、青稞、土豆等作物。从外面看,这个山麓小村背靠经幡点缀的大山,被农田所环绕,再往外是奔腾而过的河流。这片位于海拔2400米处的河坝坡地,土壤质量相对山区海拔更高处肥沃很多,因此曾是松岗土司辖域境内出粮较多的“粮仓”,那时头人的主要职责之一是替土司监管粮食的上缴。

2005年,当村民得知这片金贵的沃土将要被一座“经济前景更为可观”的大型水电站淹没时,其中对纳粮的历史还有一点记忆的老人还是感到了一些困惑。桨村因为位于2500米库区水位线之下而成为马尔康淹没比例最大的村落。从那时起,人们对于未来的归宿逐渐开始各做打算。目前村里常住人口在100人左右,以老人和儿童居多,大部分年轻力壮者去了马尔康市区以及绵阳、都江堰、成都等地打工,有能力者在市区购房,老人搬去同住。

留在桨村的人们目前仍然生活在石片砌成的碉房中。碉房是典型的嘉绒传统民居,一般盖有三层,墙体结实厚重,刷有白色装饰边框的窗户很小,整体外观看起来坚如堡垒。在村民口中,一些老碉房“从古代就一直在那里”,之所以还能适于居住,也是几经翻修加盖的结果。大部分碉房都各有房名,每个房名各有含义。一般来讲,房名只是对内的公共知识,对外“秘而不宣”,只有在离县城较近、旅游化程度较高的村落,房名才被刻在木牌上,挂于外墙用来展示。虽然是一项源自土司时代的社会建制,但在当前的社会生活中,房名仍在交流、组织、统计等层面起着不可替代的切实作用。在桨村的日常闲谈和集体事务的安排中,人们以房名来指代某一户人家;村委会制作的水库移民分户表格,往往以房名下的一户人家为单位,在户主(口语称为“当家”)姓名前写明房名,下面再列出家庭成员,以此表示一户;已经搬离村子的人虽然还在表格中,但集中放在最后,名字前也没有所属的房名了。房名意味着住在一处特定房屋中的“一家人”,包括它所有的社会学、人口学特征及成员之间连带的权利和义务。

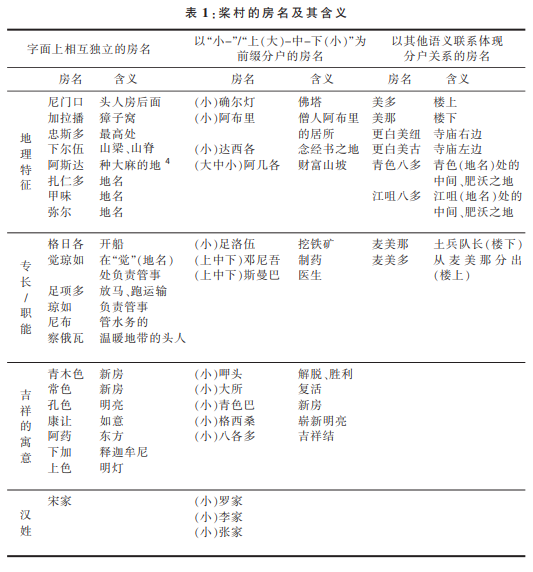

按照村里老人的说法,每个房名都有特殊的含义,然而其中还是有相当一部分人们说不上来是什么意思,只知道自古有之,或者居住者、亲属跟同村有文化的老者的说法出入过大,无法被记录为确切的含义。表1记录了桨村目前含义基本确切的房名,并尝试对它们进行分类。

每个名号都指向特定的具体含义,这在讨论抽象的房名制度时常被忽视。从表1可以发现,房名的含义及其联系在很大程度上能够呈现一个嘉绒社区富有历史感、在地性的社会风貌。从包含的信息内容来看,房名可以分为以下四类:

第一类是以房屋所在的地理方位或地理特征命名。比如“加拉播”意为獐子窝,“更白美纽”和“更白美古”指寺庙的右边和左边,“尼门口”则指头人房子后面,“确尔灯”指佛塔,“阿几各”意为财富山坡等。嘉绒南部雅安硗碛村落也有相似房名,比如“阿夸耳”指“建在牲畜圈地基上的房屋”(李锦,2010)。这类命名要求房屋所在地具备稳定的强辨识度。寺庙、佛塔、头人官寨等建筑既是村落景观中最突出的视觉重心,同时也具有宗教和政治上的中心性,山梁、山坡也是不会轻易改变的地理特征。因此,以这些稳定的建筑或地貌命名的房屋,也就在代代相传的记忆中具备了某种永恒性。历时性地看,居住者与其祖辈以房名为载体建立了地理—历史知识的传承关系,同时,房名也在共时性的空间坐标轴上相互连接,构成集体共享的地方感网络(段义孚,2017: 62-66)。

第二类房名表明了居住家族的专长或职能,这种专长在土司时代可以被看作一种职业分工的雏形。比如“格日各”是指开牛皮船的,“足项多”指放马、跑运输的,“觉琼如”是指在“觉”(意为山坳)这个地方负责管事的人,职能相当于寨首、组长,“尼布”是管水务的,“足洛伍”是挖铁矿的,“斯曼巴”则是医生。“麦美那”在土司时代分出了一户“麦美多”,后者的户主曾住在老碉房的三楼,“麦”即头人的土兵队长,“美那”意为下,“美多”意为上。由此可见,房名的留传也意味着技艺和职能的继承,每一个房名都代表着某一种突出的能力,体现出职业分工的雏形。在资源有限的前现代社会,房名暗示人们可以交换专门技能以各自获取便利。

第三类房名表示吉祥的寓意。部分土司时代就有的老房名与宗教上的善好或庇护相联系,比如“阿药”意为东方,“大所”意为复活,“呷头”意为解脱,这些房名年代久远,居住者不能擅自更改。建造或修缮房屋对于一代代的桨村人而言都是大事和喜事,新房子不仅意味着物质生活水平的提高,也意味着生命历程中的转折。解放之后的居住者希望借助房名吉祥的寓意禳灾祈福、革旧迎新,会请喇嘛和造房的“首席”工匠为房屋取名,常见的寓意有崭新、明亮、如意等。

第四类是以汉姓为房名。四川及其周围省份的汉族群体因务工、逃难、经商等原因向马尔康地区的流动至少从清代开始就陆续发生(曾现江,2018: 139-145)。在桨村,祖上有汉族移民血统的被称为“带汉”。李家是解放前李姓男子移民至桨村之后松岗土司赐名的,罗家、张家、宋家则是在解放之后陆续落户的。这些房名意味着“带汉”的基因,都是汉族的男子娶了桨村的女子单立一户,即新盖一房,而入赘到老房名下且无需单立一户的汉族男性则使用妻子的传统房名。目前这些“带汉”者及其后代,无论房名是否为汉姓,其族别已全部为藏族。“带汉”者后代对房名的“去汉化”则表明这一文化认同、入乡随俗过程的完成,比如在20世纪80年代从罗家分出的确尔灯,从李家分出的忠斯多和康让,就属于“去汉化”的嘉绒传统房名,不再显示出祖辈“带汉”的历史。房名的文化整合作用,使得嘉绒农耕社区比从前相对排斥外人的汉族传统农村(费孝通,2011: 75)更加开放。

值得注意的是,不少房名在字面上就表现出了不同房屋居住者之间的亲属关系,“大—小”“上—中—下”“左—右”等前缀是房名间具有亲属关系的指征。上、中、下三个“邓尼吾”是一家,左、右两个“更白”是一家,上与下的“美多”和“美那”也是一家。大部分“小”字号的家户是解放后以子女结婚成家为标志从上一代的家户中分出来的,比如小呷头家是从呷头家分出来的一户,小大所家则是从大所家中分出的一户。“小”字号的房名也体现了土司制度消亡之后房名命名的随意性,在新建房屋的时候,居住者就以好记、方便辨识与老屋关系为原则自己命名了新家,此后村里人便这样称呼,乡政府的办事人员也便这样登记。但这并不是说,只有在方位或情状上有联系的人家才具有亲缘关系,比如格日各家与觉琼如家,他们就是在土司时代从足项多家中分出的两家,他们的房名曾记录在土司世代用以管理家户的簿册中,不能由居住者随意更改。这些房名大部分是以上列出的第一类和第二类。

房名之所以能在历史变动中保留至今,不仅因为房名系统在地理关系与亲属关系两个层面上编织了一个能够定义这个村落的人文网络,更在于它作为一项社会功能,在横向和纵向上满足了一个地方社会运转的基本要求。

从社区内部平行的横向关系来看,房名所蕴含的“职业信息”曾在土司时代为人们之间的交换与合作提供了便利,更重要的是,如今人们仍采用“房名+人名”的称呼方式来区分同名之人。如同藏区的其他地方,桨村村民的重名率很高,举例来说,同村就有3个三郎木初(女)、3个王尔甲(男)、3个让央(女)、3个秦木初(女),他们分属于不同的家户,区分他们时采用“房名+人名”的方式来称呼,比如称呼“王尔甲”时,分别按照对应房名称呼为呷头·王尔甲、中邓尼吾·王尔甲与大所·王尔甲。从这个意义上讲,同样作为服务于地方性社区的产物,房名与西欧早期的姓氏雏形有着直观的相似之处。14世纪的英格兰,姓氏来源于小范围社区中人们互相辨认和明确分工而得以协作的地方性逻辑。社区成员的名字大部分来源于基督教,男性大约只有约翰(John)、威廉(William)、托马斯(Thomas)等教名,与喇嘛为信众取名的藏区一样,重名率很高,因此出现加入第二称呼到名字之后的做法。第二称呼的来源可以是职业,比如铁匠(Smith)、面包师(Baker),或者是与地形地貌相关,比如小山(Hill)或绿色(Green)(Hanks, et al., 2016),这与桨村房名的命名逻辑十分相似。但与至今仍沿着或父系或母系传递的嘉绒房名不同,英格兰的这些第二称呼随着国家管理系统的发达逐渐作为父系姓氏而保留下来(斯科特,2012: 78-81)。

房名没有在历史变迁中被淘汰,不仅在于它能服务于社区性、地方性的人与人之间的联系与互动,也因为在纵向的行政管理关系层面,它始终能够便利地服务于上一级的政治管理者。土司时代,土头以房名为单位征粮、支差、征兵,如今乡政府根据房名找到对应的房屋和家户,在Excel表格中以房名统计水库移民的信息。

尽管如此,被嘉绒人自己定义为“姓氏”的房名,并不能完全等同于汉族父系团体的姓氏。最直观也最核心地来讲,房名不同于汉姓之处在于,房名始终直接体现着人与特定房屋,而不是与特定父系祖先的具体关系,因此房名才既可以沿着母系也可以沿着父系传递。房名继承者最终的合法性来源是居住在特定房屋之中,人因居住在其中而得一家名,房名的继承展现的是人“迁就”住地和住屋的历史。这个特定房屋是社区中一处不可移动的地点,意味着人们曾经在这个房屋中可以找到相应专长的人,房名借方位词联系起来的也是同一社区中的亲属群体。

房名以房屋及房屋所在地方性社区的运转需要为前提的根本性特点,造成了它与汉姓在以下方面的差异: 首先,汉族百家姓数量比较固定,嘉绒人的房名则随着房屋所在社区的地理特征、居住者的专门技能等不断变化,从而造成嘉绒藏族“姓(房名)”多名少、汉族姓少名多的现象。第二,一般的汉姓往往指向父系的祖先,“姓的起源原是血属的一种标志”(瞿同祖,2007: 98),相同的姓氏可能指向血缘相同或相近的男性祖先。在马尔康,方言相近的邻村之间存在着相同的房名,但这种一致性往往指向相同的专业技能,与相同的父系血源没有关系。第三,使用有效性的范围有所不同,房名只有在嘉绒本土的小型社区内才能发挥以上提到的社区功能,这个范围目前最多扩及方言基本一致的马尔康境内。除了喇嘛等具特殊身份的人,一般的嘉绒房名只对同村人起到辨识作用,离开这个村、这座山,走向人员流动性更强、来源更加多样的城市,房名就不再发挥其辨识的作用。

房名与汉姓之间的差异之源在于房名与特定社区中的特定房屋绑定,房名的获得以居住而非血缘为前提。因此,与其说房名与溯及父系血源、宗族祖先的汉姓相似,不如说它更接近于以属地居住为原则、以房屋本身作为物质性社会单元的“嘉绒版户籍”,只不过它的制度设计源起于已经消亡的土司时代。

三、房名: 封建等级社会下的制度设计

土司制度是元明清三代中央王朝管理嘉绒边地的政治羁縻制度,其实际影响持续到民国。1951年马尔康解放前,土司及其下属的头人仍然是嘉绒山地社会的政治权威(陈永龄,1995: 321)。土司对外是被中央政府封授职衔、定期朝贡的地方政治代理人和“中间式权威”(王铭铭,2008: 238-239),对内则是领地的国王、部落的首领、神圣血脉的继承者,享有统治的自主性(邹立波,2016)。有理由相信,房名与土司统治下特有的政治经济制度有很大关系。

土司治下的社会结构最鲜明的特征即是等级性,“贵族阶层极力保持特殊的权势,平民阶层乃至自认贫贱”(林耀华,2000: 500)。从经济、政治、文化等权力来讲,这个等级构造的最顶端是集政权、神权于一身的土司,他与土舍、大头人一起构成绝对的贵族阶层,二(正)头人、小(副)头人是相对的贵族阶层,他们履行土司分配的管理职责,其权力和地位视所辖土地、人口及受土司青睐的程度决定。寨首、百姓和科巴的地位从上到下稍有差别,但基本都是占有房名的平民阶层。最底端是没有独立房名、蛰居于土头官寨中的家奴阶层,被称为“家人”或“娃子”。当地人对这种等级结构有句俗语,“一层一层的佛塔,一级一级的木梯,上下严密如鸟的翅膀”。

从明清至民国,封建等级制一直是嘉绒社会与当时“没有土地贵族阶级”(托尼,2014: 62)、佃农人身独立性较强的(秦晖、彭波,2011)大部分汉族传统社会的差异所在。大部分汉地地主在其土地上只有经济权力而无政治权力,嘉绒的土地制度可能与西欧中世纪土地所有权与政权合一的特点更加接近。这样就能理解,20世纪40年代为何林耀华在嘉绒一带的土司社会“闻到”了“封建的气味”,并将土司贵族称为“封建主阶级”(林耀华,2000: 444),且根据同时代专门研究西藏土地与政体性质的卡拉斯科(Pedro Carrasco)的看法,包括嘉绒在内的整个藏区在解放前都具有封建主义的特征,嘉绒可能还具有一些半部落的性质(卡拉斯科,1985: 233)。关于“封建”的概念辨析十分复杂(侯建新,2005),不过土司“世官其地,世有其土”,享有土地的完全所有权,而平民“世耕其地,世为其民”(陈永龄, 1995: 365),靠粮赋劳役的义务换取土地的不完全使用权并对贵族阶层具有较高的人身依附性(林耀华,2000: 446),这些表现都比较符合以特权阶层与非特权阶层强烈分化为主要特征的“封建”的广义用法(瞿同祖,2005: 8)。

(一) 房屋作为“义务单元”

传统的嘉绒藏族社会中,土司是辖域内土地、山林、河流等资源的“所有者”(四川省编辑组,1985: 213;马尔康政协文史工作组,1986: 152),对领地内的土地享有使用、收益、分配的完全权利。土司将土地分成一份一份的耕地,每一块耕地都在土司世代传递的簿册中进行登记,再分配给各个家户,这一制度也称为“份地制”。土司时期的粮差就以簿册的记载为准,不加不减,永续不变,户数减少,赋税亦不减免(四川省马尔康县地方志编纂委员会,1995: 306)。土司簿册上的房名是和土地联系在一起的,所有拥有一份土司所“赐”土地的平民都有房名,因而享有居住在土地上所盖房屋中的权利,而家奴阶层因为没有自己的土地和可供居住的独立房屋而没有房名。依靠这本簿册,土司以房名为单位收取粮食、肉类、柴火、干草、木炭、毪子、纸张、蘑菇、鸡毛、火药等作为赋税(四川省马尔康县地方志编纂委员会,1995: 307)。在桨村所属的松岗土司境内,一户人家的粮税曾经从三斗起算。这些赋税由头人征收后交给松岗土司的大管家,并由大管家登记入库保管。

在“连人都是土司的”的制度下,每一个房名都对应一份土地上所盖的房屋,这份土地是这个家庭的生计之本,也是土司重要的贡粮来源,土司管理土地的主要办法就是管理房名(李锦,2010)。各房名下的粮额均入土司的簿册,并且是固定的,遇到天灾人祸也不能缺斤少两(四川省马尔康县地方志编纂委员会,1995: 307)。房名自住屋建造时开始启用,创始者从土司头人处领来田地耕种,册名立户,同时承担粮赋与差役,从此之后,继承房名的人承担家屋名下的一切义务(林耀华,2000: 487)。

前文所述专门化的技能之所以成为房名,也与土司时代的差役制度有关。房名体现的技术或职能也往往是这一家人向土司或头人服役的种类,房名保证的是可以在一处固定的住屋找到为土头做某一特定劳役的人。在桨村,足项多专门运输货物,麦美那管理土兵,邻村有哈布若为画匠,他们虽然住在离土司官寨较远的村落,但最终都向松岗土司负责。在距离桨村不远的卓克基土司官寨附近,格齐土布负责服侍土司的妻子,塔末初布专职翻译(王廷宇, 2016),他们都是土司直接管辖的百姓。桨村的老人说,具有特殊技能的专门差役户,比如开船、裁缝、运输等,可以免除一些其他差役,甚至可以不上粮。

最大限度地利用稀缺的人力对于土头的统治至关重要,房名因而也成为土司对劳力进行分别管理的“义务单元”。在20世纪60年代以前的马尔康,百姓向土头纳粮服役的特征一直是“粮轻差重”(西南民族学院民族研究所,1984: 280),人身役比“土地税”要重。山区的土地产量不高,农产品等事实上交不出太多,因此贡赋之外百姓和科巴要做的主要是各类差役,统称为“活路”。松岗土司境内的各种“活路”包括送信和接送客人的“活让”,在村际之间转交物品的“活尔通”,土司外出的“鞍前马后”以及修房建庙的建造差等,发生冲突要随时带好家中的武器服“乌拉”兵差,还不算为土头背水、背柴、收粮等琐碎之事。山区交通成本很高,有时还要去汉地为土头买东西或办事。这些差役所需要花费的时间从三五天到一两年不等,平均每家每年负担差役可能在54—120天左右,至少占到全年劳动时间的12%以上(西南民族学院民族研究所, 1984: 266)。无力出差的可用钱财来抵,但如果抗粮、抗差、抗租,按土司的不成文法则与重罪相当,出兵时枪支弹药不齐备则要处劳役和罚款(四川省马尔康县地方志编纂委员会,1995: 462)。

在房名管理制度下,搬离房名下的房屋意味着房名的变更。房名的变更规则更加体现着土司精准管控人口的政治考量。搬离旧屋分为换房和盖新房两种情况,一般造成这两种情况的原因或者是结婚,比如嫁入夫家或入赘为婿,此后搬到对方的碉房长期居住,从而获得对方的名号;或者是通过盖新房另立门户,另取房名,这一房名要得到土司和头人的认可,并最终被同村所知晓。一座房屋中的家族人丁凋零之后,也会发生换房的情况,与这个绝嗣家族毫无血缘关系的新人会被指派或分配到这座房屋之中,称为“填户”“吃绝户”(胡冬雯,2016)或“顶房名”(李锦,2019)。在绝嗣的家户“人去楼空”之后,土司会将房名连同房名下的房屋和土地收回,再连同原本的粮赋差役一道分配给新的家庭,这个家庭可能是同村的新婚夫妻,也可能是本村人与外乡人的结合。即使是搬迁而来,仅在原地基上重新修新房的人,仍然要使用原来的房名。顶房名或吃绝户的新人,要向土司或头人请领土地,民国时要交5两以上银两(四川省编辑组,1985: 214)。

据此可以推测,房屋即便不全属于土司,当房屋附属的土地被土司收走后,它也将不再属于建造或居住在房屋中的人。这与明清、民国年间北京一带的土地和房屋所有人在独立拥有房屋所有权时,可以自由买卖房屋和土地的情况完全不同(张小林,1999)。

对比来看,汉姓随着人走,具有很强的人身附属性;房名则与房屋捆绑,不随人走,通过婚姻等方式搬离一处房屋意味着原先房名的丧失。因此,房名制度的有趣之处在于,房名不变,而居住在房中的主人不断在变,似乎意味着无生命的、不可移动的房屋优先于有生命期限的人而存在,人在迁就住地和住屋。

这种迁就对新婚夫妇意味着新生活的开启,对外来人员意味着对社区的适应措施。因此,不仅村与村之间的人员流动是可能的,更在清末民初的贸易繁荣后加入了汉、蒙、回的移民。正如桨村的汉姓房名所显露的,以房屋而非血缘为编制接纳外来人员的准则,使得社区的有机扩展不拘泥于血缘关系网络,与本地人结婚带来的不仅是一个姻亲身份,还带来了一个能够被编织到地缘网络中的文化身份。新人用旧房名,这种方式也让社会更具开放性,方便扩充人力。因此,有学者认为,房名在一定程度上促进了嘉绒社会的人口流动(李锦,2019)。

从管理者的角度看,人对房屋的这种迁就为土司在耕地稀缺、交通不便的山地社会的管理带来了极大便利。“吃”与“顶”的规则体现了个体对于管理者而言的无差别性,只要能耕地,只要能出兵,后继之人可以是直系后代,也可以是毫无血缘的旁人,甚至于20年的时间能够出现同一房名下先后居住四个毫无血缘关系的家庭的情况(陈波,2020)。房屋构成了嘉绒社会不变的总体,土司和头人要保证人员集中在这个“房屋集群”之内,按房屋比按人头纳粮、支差、征兵更加便利,而人员在社区性的房屋间进行的局部流动并不会对这种便利造成阻碍。

(二) 房名下的不完全性权利与象征资本

房名意味着独立的住屋以及对一份土地的使用权和收益权,这种权利尤其是相对于低于百姓等级的家奴阶层而言的。嘉绒人之所以会说以前的“家人”是土头的仆人和社区中的“流浪汉”,正是因为“家人”对土头的人身依附性,他们没有独立的住屋和份地,只能寄居在土司或头人的住屋当中,不仅自身没有房名,子孙也将代代“无名”。

“有名”的权利虽然有限,但总归强于“无名”,房名制度展现了私有权利的性质和观念如何可能在封建等级社会中萌芽,以及如何能让平民在不平等的对待中生出“自愿”。洛克(John Locke)认为,财产私有是因人对自然物施加了劳动,“劳动使它们同公共的东西有所区别,劳动在万物之母的自然所已完成的作业上面加上一些东西,这样它们就成为他们私有的权利了”(洛克,1996: 19)。房名下的政治逻辑是让房地产与人的劳役(或劳动)直接挂钩,并以劳役作为获得世代居住权的前提,从而使得被“义务单元”分割的土司财产——土地与房屋——在效果上具有了私有的性质,“只要世代不停止交税服役,领主也不得随意收走土地,尤其是当劳动者已建立了房子的时候更应该遵循这个原则”(石泰安,2012: 116)。

然而,房名下的权利是极为有限的、不完全的权利,与现代的私产所有权并不相同。“百姓每户向土司领取土地一份,每份约十五亩至二十亩,包括房屋及其附近一块柴山,并规定‘房屋只能修不能拆,土地只能挖不能卖’”(四川省编辑组,1985: 214)。可见,居住者对土地和房屋都没有完全的所有权,房屋有点像是土司或头人建立或分配的宿舍,同时,这份有限的权利是以纳粮服役的义务换来的。

土司对土地的全面所有决定了平民不动产财产权的不完全状态。梅因(Henry Maine)曾对封建社会的这种权利状态进行描述,并认为这是“封建”的重要标志,即土地承载着一种“双重所有权”(double proprietorship)。这里的“所有权”(proprietorship)与现代法律中的“所有权”(ownership)不同,后者是一种完全排他的法定权利,前者只蕴含着人对物的所有状态,这种状态可以是使用、收益等,但并不完全排他。封建社会土地上的权利,一重是“封建地主所有的高级所有权”,一重是“同时存在的佃农的低级财产权或地权”,他称后者为永佃权(emphyteusis),并提出,“我们可以把‘永佃权’作为一个显著的双重所有权的例子,这种双重所有权是封建财产权的特点”(梅因,2015: 190-194)。

梅因认为,中世纪欧洲以“封地”为主要特征的封建制度正是建立在这种权利的发生与规定之上。这种“有限的所有权”是从奴隶制向封建制转化的标志,因为通过永佃权,在封地上耕种的罗马贵族的家奴转变为土著农夫。“罗马帝国的富人阶级逐渐注意到耕种者对于土地的出产物有一种利益时就可以使土地财产的价值增多”(梅因,2015: 193)。土司作为积累资本的精明地主,很可能也发现给劳动者赋予一定权利相当于一种“激励机制”。按照房名继承的规则,只要完成房名下纳粮服役的义务,平民就一方面能够永世耕种一片土地,从而获得难得的“收入的稳定性”,另一方面则享有居住在家屋中的权利;反之,土司就会将土地和房屋收回,作为偿还债务的惩罚。

在占有土地与房屋的实际利益之外,房名也演化为平民为数不多的象征资本。房名曾代表高低不同的身份地位,现在虽然不论高低,但也代表了名声的好坏(李锦,2019)。前文讨论过,房屋有时以居住者的专门技能命名,房名的延续也意味着专门技能在房屋居住者之间的代际传递。人名是社会性的,新生儿获得名字即从生物性的出生成为社会性的出生,名字赋予其社会身份(vom Bruck and Bodenhorn, 2006: 1-2)。房名同样彰显了社会身份,只不过这一身份可以被看作是归属于家庭而非个人的象征资本(布尔迪厄,2017: 97)。

举例来说,桨村的格日各一家在土司时期是开牛皮船的特殊差役户,“格日各”的名号让他们在过去的平民阶层中享有更高的社会地位。在河流湍急的马尔康,牛皮船船夫是个古老的高技能行业。渡口和船夫都是由土司和头人专设的,也就是说,提到“格日各”,人们就知道这家人有一项旁人不掌握的专属性技能。铜锅状的牛皮船仅用密集的柳条作为骨架,再蒙两张生牛皮,直径大约一米,人们用“阴阳之间一张皮”来形容船在惊涛骇浪中渡河的惊悚。船的数目有限,对开船人的技术和胆识要求极高,因此俗话说,“整不得开船夫,伤不得牛场哇”(“哇”在当地指某类人),意思是得罪了船夫不好过河,得罪了牧牛人上山不好借宿。掌握牛皮船渡河技术的人是享有特殊声望的,因此格日各的老屋中还一直保留着当年的船桨作为家族的传家宝。

在嘉绒,房名意味着对土地的占有。土司的房名不仅是其宏伟居所的名称,也代表其统治范围。在“松岗”(意为山垭口上的首领官寨)的名号下,土司得以主张其管辖范围内一切土地和财产的权利。在旧西藏封建制度中,房名是尊贵的象征。贵族、领主、牧主、大活佛等上层阶级的房名曾受封于旧西藏地方政府,因而代表了家族的荣誉,也代表了他们的权力范围,以至于一些成功的藏族商人、头人等虽然未经授封,也用家族名来彰显自己的尊贵(王贵,1991: 20-29)。

因此,平民和土司都拥有房名这件事,像是在等级极为悬殊的嘉绒社会中对平民进行的一项文化补偿,即一户房屋中的居住团体享有名号,如同古老的姓氏从贵族推及庶民,缓和了政治、经济、身份等多数层面的贵贱之别,房名转化为一项平民得以安身立命的文化资本(王廷宇,2016)。进一步而言,这种基于劳动、技能、符号而产生的权利状态,反映出人对于房屋介于公与私之间的财产关系,这种关系既不同于完全的房产所有权,也不同于现代意义上的租赁权,但它却能够作为平民丧失迁徙自由的某种象征性补偿。

(三) 房名背后的政治逻辑

的确,从土司管理的角度看,将属民固定在一块土地和房屋之上的不仅是房名下纳粮服役的强制性义务,更是一种集生存需求与象征资本于一体的不完全性权利。

从这个角度看,相较于姓氏,房名之于平民更接近于户籍,它在维持社区横向运转的同时,最大的功能是在纵向上方便土头将人口限定在特定社区、特定房屋中进行精细管理,并掌握每家的详细信息。嘉绒藏区所在的山地社会,人力与自然资源一样稀缺,传递命令、货物运输、武力争斗、大兴土木等极为耗费人力成本的事务必须由平民共同承担,土司最怕的是属民逃跑,而房名在设计上相当程度地控制了领地内部属民的迁徙和外流。一个房名代表一户,家户(household)而非“人头”,才是支差和纳粮的单位。另一方面,在效果上,以房名为单位的每一个作为生产单位的家庭都接近于三代同堂的结构,人数维持在4—5人(四川省编辑组,1985: 240),与汉族传统农村家庭的基本结构相当(费孝通,2011: 226)。在保证老人和小孩有人照料的前提下,这就使得土头能在人丁稀少的情况下,不至于让一个人口较多的家庭中留有闲置的、没有被利用到的劳力。

历史上土头间围绕领地边界、草场牲畜等政治经济利益冲突不断,各个土头之间的势力在侵扰、打斗、谈判和联姻中此消彼长。乾隆时期,在嘉绒中南部爆发的第二次金川之役,其缘由之一就是金川土司为了资源和劳力侵扰邻封,“他的主意不过是要逐渐吞并,多得些地方,就多收些粮食,又多些百姓可以使唤”。为了随时应对战乱,土司领地内“全民皆兵,自备武器,候令出征”(四川省马尔康县地方志编纂委员会,1995: 495)。可以说,土司时代的政治史是一部寓兵于民的历史。大小金川土司对周边明正等土司领地的侵扰和劫掠引发了清史上著名的金川之役,马尔康一带梭磨、卓克基、松岗土司之间的恩怨争斗从乾隆时期一直持续到解放前,而头人之间的械斗与仇杀也较为常见(马尔康政协文史工作组,1986: 154)。历史文献多记录宏观层面的政治格局变动、上层人物家族之间的联姻或倒戈,贵族阶层的权谋心计在文学作品中也多有描画(参见阿来,1998),然而被一笔带过的却是平民阶层为了这些大小争斗所做出的牺牲。

房名制度的设计符合兵民一体的准军事化管理。桨村老人提起,山中的打法常是“口袋战”“放夹坝”,取胜的关键在于人数。如遇战事,按照簿册上的房名每户需出一兵,自备武器和口粮,无男丁的家户可出钱找人顶替。跟随土头出征时,这些家户会获得少量茶叶和酥油,如果男丁战死,对其所属的家户则并无抚恤(四川省马尔康县地方志编纂委员会,1995: 495)。嘉绒藏族被认为是吐蕃或早于吐蕃的象雄向东扩土时期的驻军(贾霄锋,2007: 50-51;白湾·华尔登,2009: 1;任乃强,1990: 296;石硕,2017)与当地土著融合的后裔,土司制定的刑罚对旧西藏严格的习惯法有所沿袭和借鉴,征战不利者可能被处残刑。在土司严厉的刑罚中,与杀人抵命、伤人命价等一起的还有一项“查抄填户”,指“犯人被处刑罚之后,没收财产,房门贴上封条,由土司指派他人填补门户,继续使用犯人那份财产,承担当差赋税义务。填户来源首先是犯人的亲属,无亲属的指定他人填户”(四川省马尔康县地方志编纂委员会,1995: 462)。与房屋、土地的绑定成为属民们的软肋,因而使人丧失房名及名下田产房屋的“查抄填户”成为最具威慑的刑罚之一。可以说,在土司治下的封建等级社会,以房屋为中心的房名与门户,既是困住人身自由的枷锁,也是获取物质来源和社会意义的合法之道,“查抄填户”是对物质与意义的双重剥夺。

透过房名,我们似乎能窥见户籍制度源起的历史背景和政治意图,即以“耕战”为统治的核心目的,使分散的人口服从于标准化和清晰化的政治安排,这种安排尤以徭役、兵役沉重为特点,故名“耕战”(李治安,2018)。围绕房名实施的征粮支差以及因土头之间的频繁争斗而施加在每户男丁身上的兵役,都说明房名的政治逻辑与商鞅变法中编户齐民的初衷有相通之处。

如果认同房名与古代户籍制度在目的上的类比,那么我们还需要注意到,除了使庶民成为房产土地的附庸,商鞅建立的户籍制度有一个重要的步骤是将原来的大家族拆分成小家庭。彼时兄弟与父母同居较为普遍(瞿同祖,2007: 3),分户令中“民有二男以上不分异者, 倍其赋”的规定,就达到了通过增加家户数量来增加政府赋税的目的(李磊,2019),同时避免了以大家族为单位进行集体劳动出现的搭便车现象(高士荣,2013)。以上已经反复论证了土头如何通过划分土地、分配房屋,将义务与权利单元限定在一个房名及其名下的家户内,从而实现“分房而治”的相似企图,达到固定属民、精准控制劳力与兵力的目的。土司治下的法令也许并未规定一处房屋中后代人数增加就必须分家,但在效果上,同一个屋檐下累世而居的亲属血缘体在一定时间后必然会分裂为一个个小家庭。这至少是土司乐于看到的结果。

四、房屋之外的互助: 家户、家系与村落共同体

房名的治术是以房屋为单位将一揽子义务在家户之间进行自上而下的分配,并以承认名号的方式让房名变成权利的合法来源和作为文化补偿的象征资本。不过,“分房而治”的政治逻辑虽然能在相当程度上将人们限制在特定社区内,却无法阻碍同一村落共同体内的各个房屋间以婚姻与继嗣规则进行的流动、互助与“靠拢”。

对封建制下土地法权状态进行过经典阐释的梅因曾在《古代法》中提到,封建制的基础可能是更古老的村落共同体(village communities)。村落共同体或者是血缘关系的集合体,或者是以男性亲属联合的模式为基础形成的共同所有制整体(Maine,2012: 264)。梅因认为,封建制并未破坏而是利用了村落共同体本来就具有的内部合作网络,他写道: “诚然,这些(俄罗斯)村落在理论上始终是某些贵族所有人的世袭财产,农民从历史时期起就已变成领主的附属于土地的农奴,并在很多情况下,成为领主个人的农奴。但这高贵的所有制的压力从来没有把古代的村落组织加以破坏,而且很可能,这个假定为把农奴制介绍来的俄罗斯沙皇,他在制定法律时的真正意图是在防止农民舍弃那种合作,因为没有这种合作,旧的社会秩序是不可能长期维持的”(梅因,2015: 173)。

的确,房名制度似乎并未遮蔽一种以“血缘关系集合体”为形式的村落共同体基础,由房屋连接而成的亲属网络以更古老的婚姻与继嗣规则跨越了房名下各家户的义务与权利,而且,等级政治可能默认乃至利用了这些规则,让扶老济弱的保障义务保留在社会基层组织内部而无需让统治阶层负责。

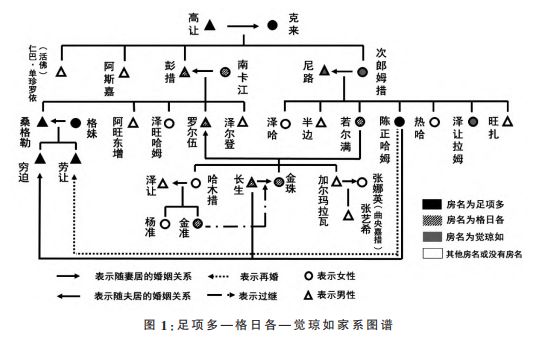

以桨村一张涉及三个房名、五代人的谱系为例(见图1)。足项多、格日各、觉琼如分别是三座房屋的房名,代表了三个居住其中的家族。以足项多房屋为祖先,延伸出了一个以格日各和觉琼如为两大分支房屋的家系,而且这个家系能够借助婚姻和继嗣的规则不断向外延展,从而连接更多的房名,包括前文表1中所列的忠斯多、斯加迪、达西各、加拉播等,这样再往外扩展和连接,就可能接近于梅因所界定的“血缘关系集合体”。

之所以使用“家系”一词来概括这种亲属组织,是为了与汉族社会的“家族”区分。费孝通曾将中国乡土社会的基本社群定义为“小家族”,用以与西方社会中的家庭组织进行区分。费孝通指出,在东部汉族社会,以生育功能为核心的小家庭沿着父系一边扩大,最后以单系亲属原则所组成的社群可以称为人类学意义上的氏族(费孝通,2011: 42-44)。可以说,汉族的“家族”是由家庭的“家”与父系氏族的“族”两个要素组成的。“家为家,族为族”(瞿同祖,2007: 5),族有父姓,更大的父系宗族有祠堂、族谱、族产(弗里德曼,2000: 85-97、165)。这两个人类学意义上的“族”所具有的类型化特征,由不同房名组成的嘉绒血缘团体都不具备。马尔康的四土嘉绒话中用“呷西尖”一词指代几个房名构成的“大家庭”,“家族”这一汉语词汇则在口语中被用作指代共享同一房名的亲属,比如足项多家族、格日各家族。实际上,这种口语中的“家族”更接近于“家庭”的含义,“家庭”重在在世的成员,而不注重溯及血缘谱系上的祖先。“家系”一方面强调以多个房名构成的亲属群体是同时向父系和母系两个方向,而不是向父系一个方向延展的;另一方面,与陈波(2020)在扎坝的房名研究中提出的“房系”概念略有不同的是,“家系”强调在房屋的物理界限和房名的制度界限两个层面超越了房屋带来的“约束”。家系是经由房名制度拆分而成的家庭的集合,它不完全等同于原生的“血缘关系集合体”,因为它是经过了一系列“拆”之后的再度聚合。

根据图1这个系谱图显示的信息,结合林耀华(1948)在20世纪40年代的实地调查中描述的嘉绒社会婚姻规则,会发现跨房屋的联姻和继承形式的根本目的似乎并不是为了通过交换保证各自家户的繁荣,更像是为了实现跨越房屋的整个家系的繁荣而进行的合作互助。除了劳动层面比较显见的形式,比如除草、收粮、砍柴、背石头的换工和轮流放牛牧马等之外,更深层次的目的是对家系分裂趋势的“收拢”。与家系成员间跨越房名的合作则主要体现在围绕房名展开的继嗣与婚姻方面的规范及其实践: 一是房名沿着并系继嗣(cognatic descent)的传承保证了男性成员在不同房屋间的“按需流动”,二是“同屋不婚”的原则下成员间以跨越房屋的方式“亲上加亲”。

同一房屋居住者在代际间沿着并系继嗣的方式传递房名及名下房屋与土地,儿子和女儿都有可能成为接继者,只不过每一代子女限传一人,其他子女要以婚嫁、入赘等方式离开房屋。林耀华(1948)曾提到,这种一人承继房名的风俗可能受资源贫瘠所限,因为房屋名号下的财产无法给每个子女均提供生存的资源,因此未获得房名的儿女要另谋出路。这种一人传代的习俗似乎也暗合了上层阶级的利益,因为4—5人的核心家庭结构可以保证劳力被相应的份地充分利用,而“富余”的子女则被分去耕种或者开垦别的土地,以促进整个领地的“GDP”。

但是如果按照每代都有一名子女传接房名,我们在系谱图中就会发现一处明显的异样: 从上往下数的第二代子女中,似乎无人继承第一代传递下来的足项多房名。图1未能绘制出来的实际变动是土司的干预。据足项多家族后代推算,他们的祖辈彭措和南卡江大约出生于19世纪90年代左右,据足项多目前的“当家”74岁的女性成员陈正哈姆说,彭措是头人的裁缝,本来继承了足项多的房名,南卡江从邻村嫁给彭措之后即成为足项多的一员。婚后没多久,大约在20世纪20年代,他们被土司指派到一个距离不远的绝户中去“顶房名”,这户房屋名为格日各,是专门负责牛皮船的制作和运输的差役户。彭措虽然能把缝纫的专长用于制作和缝补皮船,但在河中划船的技能则是从头学起。自此,彭措与南卡江的房名即变成了格日各,而足项多的房名则传给了长子桑格勒,桑格勒不久后娶了格妹。这里要说的是,土司的介入使得彭措只是让足项多的房名在自己身上“停留”了几年,随后就马上传递给了长子桑格勒。也就是说,土司的干预在实践上打破了这种一人传代的谱系学层面的规则。

土司的政治企图是否间接促成了“一人传代”、其他子女分户出去的习俗,可能已无法严谨考证,但是在足项多家屋延续的历史中,土司的干预的确加速或者说加剧了这一分裂的趋势,具体来说就是松岗土司的调配使得足项多家族分裂出了格日各一家。

女儿可以通过并系继嗣获得房名,并在这个名下招赘男丁,从而达成每个房屋内性别平衡的局面,以满足劳动、经济等方面的需要。女婿通过女儿获得房名,成为这个房名下的一份子。“吃一份地,出一名兵”,这名男丁不仅保证了子嗣的延续,在土司时代更要出力于繁重的农活、差役,尤其是上文提到的兵役。入赘在嘉绒地区一直颇为普遍,解放前嘉绒南部地区半数甚至80%的家庭是入赘(四川省志民族志编辑组,1965: 49)。在图 1的谱系中可以看到,邻村噶斯里家户的男性成员高让来到桨村(大约在19世纪末),与足项多家户的女性成员克来结婚,高让随即入赘迁居到桨村,与克来同住在房名为足项多的房子里,成为足项多房名下的成员。大约一个世纪后,即使土司制度已经消亡,金珠与长生的婚姻也实践着入赘的历史习惯。

男性随女性配偶获得房名的规则,表面上看似乎是女性得以“当家”的证明,实际上暗含着男性之于家庭与社会的不可或缺性乃至于主导性。这在贵族的婚姻中体现得更为显著。入赘在嘉绒贵族阶层以政治为目的的近亲联姻中起到重要作用,比如松岗土司谱系中作为女儿的戚麦若嘎1901年承袭了父亲恩波若尔登的土司之位,先后入赘了三名男性并让位给他们(马尔康政协文史工作组,1986: 88)。“家名制度的优越之处在于,这个通过招赘而诞生的继承人与父系血亲下直接产生的继承人没有任何政治权力和身份上的差异”(张亚辉,2018),也就是说,女婿能够在并系继嗣的实践下,成为同一房名下不区分内外的真正的“自家人”。正如列维—斯特劳斯对于家屋社会的判断,女儿虽然可以获得房名,但起到的常是“摆渡搭桥”(bridge and plank)的作用(Lévi-Strauss,1987: 152;列维—斯特劳斯,2008: 148)。

“随妻居”的招赘往往优先发生在同一家系内部。嘉绒藏族婚姻上遵循同屋之人不婚配的原则,但是不同房屋之间的亲属关系往往具有世代联姻、“亲上加亲”的关系。据林耀华20世纪40年代的记录,“堂兄弟姊妹、姨表兄弟姊妹、舅表兄弟姊妹以及姑表兄弟姊妹,皆一视同仁,平等待遇,彼此之间都可婚配”(林耀华,1948)。图 1中显示了两对表姑侄的婚姻关系: 陈正哈姆和穷迫、陈正哈姆和穷迫的弟弟劳让以及两对表姐弟的婚姻关系——若尔满和罗尔伍、金珠和长生。作为家系的血缘亲属体向不同房名的分流满足“同屋不婚”的原则,但在逻辑上与汉族的“同姓不婚”(瞿同祖,2007: 98)却并不相同,与更加注重吸收外族成员的扎坝藏族也不相同: 在扎坝,整个家屋亲属体的生育实践反而要从父系和母系两个方向上排除血缘亲属体的成员(陈波,2020)。

虽然近亲结婚已经不被提倡,但交表婚(cross-cousins)嵌套夫兄弟婚(levirate)的形式作为封建等级时代的遗留,在当时可能发挥了另一种必要的作用。在这两代人的婚姻中,男女双方在足项多—格日各—觉琼如这个家系之间的婚姻及随同居住的方向,是以满足老弱者实际需求的互助为前提的: 劳让在哥哥穷迫去世之后,与穷迫的遗孀(也是他的表姑)陈正哈姆结婚,此前陈正哈姆在与穷迫结婚时从觉琼如搬到足项多,穷迫死后她仍是足项多门户下名义上的“当家”;他们的下一代中,陈正哈姆的儿子长生与表姐金珠结婚后,从足项多搬到格日各,共同照顾金珠的母亲若尔满。

长生与金珠是青梅竹马的表姐弟,他们在1999年结婚后选择住在格日各是为了照顾金珠的母亲(也是长生的姨妈)若尔满。长生之所以入赘格日各,并不是因为在居住条件上格日各的祖屋相较足项多的祖屋更好,而是因为长生的母亲陈正哈姆搬到马尔康市区与长生的“幺爸”(意指年龄最小的叔叔)劳让一起生活,不需要照顾,而金珠的母亲年事已高,她作为格日各的现任“当家”,需要女儿金珠带着她的丈夫——也是若尔满自己的外甥——长生,留下照顾她的饮食起居。因此,婚后搬去谁家生活,改“姓”哪家房名,遵循的是如何最大限度地方便照顾共同家系中的老人,而不论老人是女方还是男方的父母。

这对婚姻的上一代,劳让在哥哥穷迫(也是长子)去世后娶了寡嫂陈正哈姆是典型的夫兄弟婚(也称转房婚)。陈正哈姆的第一任丈夫穷迫是他这一代继承足项多房名的长子,但不幸在三十岁时因肺疾去世,留下两个女儿(后相继早亡)和年幼的长生。陈正哈姆无法承担家中繁重的劳作和经济困境,70年代劳让当兵回来之后便与她结了婚,在经济上照顾这对母子。这种转房的习俗仍延续着自土司时代遗留下来的“一份地,一份差”的观念,因为那时“没有丈夫的妇女要负担繁重的差役是不可能的”(四川省编辑组,1985: 244)。

夫兄弟婚这种习俗并非嘉绒地区独有,可以说在藏区以及包括蒙古、哈萨克等中北亚族群中都比较常见,而且具有比较重要的人类学意义。石泰安(2012: 87)称之为“兄弟之间的一妻多夫制”,并用以解释兄弟集团的连带关系。这种密切的同胞关系原则上是为了防止土地、房屋、女人及其他财产的分割和转让,从而起到维护家族利益的作用,但是在房名治下的土司时代,这种习俗也具有另一种社会逻辑。据20世纪50年代的实地调查,比马尔康四土一带更加盛行兄弟合娶一妻的标准一妻多夫制的康南、康北,更多是为了避免另立一户而被土司增派差役(四川省志民族志编辑组, 1965: 47)。从这个意义上讲,从土司时代延续而来的夫兄弟婚,也可以看作是逃避统治的一种抵抗技术(斯科特,2019)。

林耀华(1947: 52-54)在彝族社会发现了类似的婚俗,但是彝族社会与嘉绒社会的夫兄弟婚表面上看形式类似,背后的社会初衷和功能却不同。凉山彝族社会是奉行族外婚的父系氏族,从外族娶女子进来聘金很贵,一旦丈夫死亡,氏族要保留权利就只许寡妇在族内转房,以保证作为财产的女性不外流。而在并系继嗣、女性地位较优的嘉绒,丈夫死后,妻子成为享有房名的“当家”,也享有改嫁的权利,在这种情况下,弟娶寡嫂就具有履行家系责任的意涵,因为这名女性并非外族,而是作为家系这个血缘团体的成员。

孤寡者得以跨越房名而被照料,亲属的孩子也可以“跨越房屋”被当作自己的孩子来抚养,尤其是在无子嗣的情况下,可以过继兄弟姐妹的子女作为养子养女以兴旺家庭。金准是长生和金珠的外甥女,很小的时候过继来格日各成为养女。金准常住生父母哈木措的家,在距格日各大约一百米远的山坡,但格日各家常备着一间房给金准,因为她经常来家里帮忙。金准生的小孩,也一直是长生夫妇作为外祖父母长期照料。过继在嘉绒地区似乎也很常见,陈永龄(1995: 359)于20世纪40年代造访嘉绒时发现,“一家绝嗣无后,可由近亲中过继一男或一女,多为亲属之甥侄辈……养子养女之地位相等,养父母对之绝无偏见”。

每年夏季到若木纽节庆前后,整个“足项多—格日各—觉琼如”家系会举行一次聚会。如果说理论上的谱系是亲属观念的规整轮廓,那么这个被其成员称为“家族聚会”的时令性组织可以被视作“家系”的有形化的呈现。聚会以家系而非房名为范围,一场聚会可能会包含除了足项多、格日各、觉琼如之外,与之有血缘关系的忠斯多、斯加迪、达西各、加拉播等桨村家户,因婚姻关系还可能包含外村的房名,参与人数一般在20—60人之间,多寡取决于成员是否有空。大家并不特别区分自己究竟属于哪个房名,血缘和姻亲是联系亲属最主要的纽带。家族聚会以共同娱乐为特征,开场是老少都参与的庄重的集体锅庄,之后的节目包括歌舞类、乐器类、语言类,不拘一格,气氛融洽而活跃,歌舞饮酒一直持续到天明。这种并不流于表面的集体欢腾的来源并不只是血缘和宗教层面的,在房名之间互助中生成的情感纽带让这种欢腾颇显真挚。这一聚会的简朴形式即是地方志中记录的“家族会”,奉行“一家有事全族帮”的原则,无固定会期和固定的领导人,遇到红白事或修房造屋则聚集开会,各家贡献人力或财力(李茂、李忠俊,2011: 466)。

合作与互助总是跨越房名的。这种互助可能在土司时代弥合了土司指派去顶房名造成的分裂趋势,同时通过男丁在血缘亲属体内的不同房名间的流动分担了具体到单个家户的繁重而精确化的义务。房名间以夫兄弟婚和交表婚为中介来“靠拢”的习惯延续到土司时代消亡,可见习俗的惯性来自于久远而深刻的合作记忆。

这样看来,以房屋将人群进行划分的房名制度并未阻碍“血缘关系集合体”的互动和延绵。一个房屋中的家户享有一个房名,表面上看,这个家族会因为这个房名下的后代不断地离开、不断地通过婚姻改变自己原有的房名而无法壮大,然而事实上,这种分裂完全是在一个系统内进行的,因为姻亲总是在两个房名家族中进行,因此总是可以出现“亲上加亲”、不区分父系母系的情况。几个世代之后,这两个家族就形成了不分内外、凝聚力很强的大型家系。在嘉绒地区,最终血亲和姻亲关系会将村子里不同房名的家庭联系到一起, 形成村落社会中庞大的亲属关系网络(郎维伟、张朴,2010),它接近于梅因所说的封建制并未破坏反而加以利用的村落共同体,也就是那种血缘关系集合体本来就具有的合作网络。

五、结论

对桨村房名的综合分析表明,房名之所以能在历史变动中保留至今,主要在于人们仍需采用“房名+人名”的称呼方式区分同村同名之人。从这一点来讲,虽然呈现职业分工雏形的嘉绒房名未能发育成为姓氏,但与姓氏仍有相似之处。不过,“铁打的碉房,流水的居者”,房名与汉姓的根本差异在于房名的获得以居住房屋而非父系血缘为源头: 汉姓随人走,具有很强的人身附属性;房名则与房屋捆绑,不随人走,搬离一处房屋意味着丧失原先的房名。房名为地方性的政治管理提供了一套分割管理的简便“算法”。在土司治下的封建等级社会,房屋单元下纳粮服役的强制性义务与集生存需求和象征资本于一体的不完全权利,将属民固定在特定的社区、土地和房屋之上,从而实现土司“分房而治”的政治意图,达到精准掌控粮赋、劳力与兵力的目的。从这一点上讲,房名更接近源于土司时代的地方性户籍。

对足项多—格日各—觉琼如家系的分析则表明,在义务与权利层面“分房而治”的政治逻辑似乎呼应了在亲属系统层面以“同屋不婚”与“一人传代”为原则形成的分房扩张,更重要的是,土司指派足项多成员去格日各“顶房名”的指令虽然貌似加速了血缘关系共同体形式上的分裂,但是这个家系后来的婚姻与继嗣实践又表明,并系继嗣原则下男子随妻居的按需流动和同屋不婚原则下的“亲上加亲”潜在地“收拢”了这种分裂的趋势,使得家系内部能够通过互助实现老有所养,幼有所依。入赘和夫兄弟婚这两种表面上看是要优先将家屋单元延续下去的实践,其原动力在于在土司时代土地与差役制度的管理和训诫下,继续遵循家系内部的互助传统。陈波(2020)在对扎坝藏族的“走婚”习俗与家属继嗣的研究中提出,女系理想在家屋中进行“嘎亦-‘接’”这种婚育实践背后的动力,乃是使家屋成员的生活和家屋能在完成支差纳税后得以延续。按照本文的分析,或许恰好相反,是土司立下的支差纳税的规矩打乱了纯粹的文化理想和亲属规范,从而演变出了看似偏离某种理想类型的实践。可以推想的是,跨越房名的血缘关系共同体保留了梅因意义上的“前封建社会”的互助传统,而房名规范将权利与义务由上及下地在这一亲属血缘体内部进行分割,并以房屋为单位产生出准私有观念的效果。因此,遵循房名的取得和变更规则来延续家屋,很大程度上也是封建等级制度下的政治规范参与构造的习惯,它既不是对亲属制度“理想模式”的不断复制,也未必对亲属制度造成完全的破坏,而是极大地利用了以并系继嗣、一人传代以及“同屋不婚”为原则进行的亲属体的分化延续,服务于控制人口迁徙、精细化管理粮差与兵力的政治目的。

居住者与房屋的关系就是与其所在社区及政治管理者的关系。人对房屋的依附不止内在地源于对屋体结构的宇宙观想象,更外在地起源于他们所处的社会与历史处境。以桨村的房名分析为例,我们看到,分户课税支差的政治意图将血缘亲属体拆分为作为权利—义务单元的家屋亲属体,但是支撑单个家户延绵下去的最重要的社会联结则必须回归到跨越房屋的家系。政治意图与亲属实践两股力量围绕房屋交织生成的辩证张力,塑造了现在听起来颇为浪漫的“房屋的名号”。亲属—互助的逻辑虽然被政治—管理的逻辑所利用和改造,但并未被完全支配。因此,列维—斯特劳斯才会说,家屋社会是亲属社会与等级社会之间的一种过渡形态(Levi-Strauss,1987: 151)。

民族地方史视野中的房名制度,往往并不如土司贵族间“牵一发而动全身”的区域冲突显得重要。房名背后无数具体的庶民家庭容易被抽象为面目模糊的总体,作为纳粮的农民和战死的士兵,庶民似乎只是承受历史变动的被碾压者。但是从社会学、人类学的视角来看,庶民阶层的家庭也在通过房名制度回应与应对贵族阶层的不平等要求,他们不再是可以被地方志略去的可有可无的内容。把桨村一个个具体的房名串联起来,就能从房名命名的规律和房名之间的语义关联挖掘到桨村人群的连接方式,继而看到房名系统在地理关系与亲属关系两个层面上编织出的地方性网络。最重要的是,房名在家户层面上与政治管理和亲属实践的勾连能够为我们理解人与房屋的关系提供世界性的经验。“家”与房屋的关系在现代是如此紧密,以至于房屋通过“家—屋”一体的想象和异化为资产的“家”极大地限制了人们的生命选择(项飙,2018: i-x)。通过研究嘉绒社会的房名制度,我们可以明显看到,作为住宅的房屋并不先天具有“私有家产”的单一维度,人们曾经在租佃土地的同时无法真正占有和处置房屋。房名制度下,人们一方面或不可抗拒或出于“自愿”地与房屋捆绑在一起,另一方面更大的“家”的互助又为解除与房屋的捆绑提供了生机。

随着流动性社会的到来,“家”的内涵和形式不再固守传统,将人们限制在一片土地上的房名制度也正在经历改变,甚至面临消逝。20世纪80年代出生的一代人因为求学和在外工作的缘故更可能结识嘉绒藏区之外的人,比如拉瓦20多岁时到深圳工作,认识了湖南常德的汉族女孩张娜英,婚后定居于常德,孩子有一汉名、一藏名,汉名随母姓。觉琼如家旺扎的大儿子也在绵阳上学时结识一位汉族姑娘,现共同生活在马尔康城区,不再论房名,因为另一半不仅不再是嘉绒藏族,也不再居住在房屋所在的社区,房名的逻辑自然不再适用新的家庭。大部分生活在淹没区范围内的桨村村民将在水库建成后被安置到市郊鞋楦厂附近的楼房里,本来几乎水平分布在河坝上的房屋最终被规划在一个细窄的垂直空间内,桨村的房名将在楼宇间何去何从,还需要进一步的跟踪研究。

(注释与参考文献从略,全文详见《社会》2022年第3期)