人类学

仪式中的“修复”——一项关于凉山彝族精神疾病观的人类学研究

内容提要:尽管越来越多的人接受了药物治疗,“修复”病人的理念与仪式实践依然是凉山彝族精神疾病观的存在方式与文化理性。本文从识别、分类、仪轨和构成要素等方面对此精神疾病观的仪式性“存在”进行学理建构,并呈现相关知识状态及其价值。“修复疯人”的文化实践、仪式治疗的文本性和无药物参与的存在性关怀等特征,既坐实了米歇尔·福柯关于“疯癫总体结构”及其社会文化形态的知识假设,也拓展了列维-斯特劳斯将社会分为排斥型和食人型的类型学思路,在仪式中“修复”的精神疾病观由此获得类型学意义,并为精神症状的差异性理解提供了新的地方性知识。

关键词:精神疾病观;仪式治疗;人类学修复;文化精神病学

作者简介:嘉日姆几,云南师范大学法学与社会学院;杨大川,云南民族大学民族研究所

一、研究背景

疾病观往往影响着诊断、求治行为及治疗效果。由于精神疾病的诊断 主要依据症状,由社会文化因素决定的疾病观对其影响更为明显。从20世纪60年代开始,世界卫生组织历时25年,开展了一项针对精神分裂症的跨国研究,在全世界十个国家随访了一千多位城市或农村环境中的病患。25年后,发达国家中被认为具有“严重社会功能损害”的患者比例高出发展中国家16个百分点(沃特斯,2017:137-138)。记者伊森·沃特斯评论说,此研究结果至今依然被跨文化精神医学领域广泛引用和讨论,因为其结果讽刺味十足,在拥有最多资源、最强技术、最新药物和最强科研机构的发达国家,有着病情最重、边缘化最严重的病人(沃特斯,2017:137-138)。此评论代表着西方学者对精神分裂隔离治疗法的反思与批评,发展中国家不完全隔离患者的医学实践具有某种优越性,而本土精神疾病观似乎是该优越性的重要资源与体现。

然而,随着全球化的加速,不同文化里丰富多彩的“发疯”概念正在飞速消失(沃特斯,2017:003)。在《像我们一样疯狂》一书中,伊森·沃特斯呈现了中国香港地区、斯里兰卡、桑给巴尔地区和日本多样化心理地貌如何被美 国化的过程。他认为精神疾病观从心理和文化层面影响症状的分类和排序,从而影响着预期病程和疗效,但人们正在以不同的方式放弃本土优势。 “美国制造”的疾病分类和治疗方法犹如铲土机,铲平了其他文化具有本土特色的疾病观和治愈技术,使得人类心理地貌不断扁平化,全世界正变得像 “美国一样疯狂”。他倡议说,人们应当以和担忧生物多样性消失一样的态度,来关注精神症状的差异性理解和不同疗法的消失,因为多元的心理健康观蕴藏着许多宝贵知识(沃特斯,2017:001)。

据多年观察,笔者注意到凉山彝族有着一套包含识别、分类和治疗精神疾病的仪式体系。2017年始,笔者就该体系及其背后的疾病观展开多次调查,内容涉及经文识读、仪式描述和个案研究等。2020年12月,笔者课题组全程参与丽江市第二人民医院和宁蒗县县政府联合组织的“严重精神疾病筛查下乡带药项目”,随机访谈了近百位彝族患者及其家属,发现在使用药物治疗的同时,彝族患者几乎都有仪式治疗的需求与经历。该访谈说明,仪式治疗既是凉山彝族精神疾病观的重要载体,也是十分重要的求治选项。与沃特斯“像美国一样疯狂”的判断不同,凉山的本土疾病观并未因现代疗法的输入而消失,我们似乎看到了关于“疯狂”的另一种地方性知识,这仅仅是一种信仰还是一种治愈技术?其背后的精神疾病观是否隐藏了某些宝贵的知识?

在中国西南的凉山彝族地区,精神疾病观主要体现在仪式治疗中,其实践既不是药物治疗,也不是心理分析,更不是福柯意义上的监禁,而是以修复、调整人鬼神灵之关系为基础的存在性关怀。本文将其归纳为“仪式中的 ‘修复’”。精神疾病的“鬼神说”比比皆是,但仅有此观念并不必然导致仪式治疗(ritual healing)。仪式治疗是医学人类学重要的研究领域,一般配有典籍或口传文本,是一套不断被传承和实践的病理观念与传统。它们往往与万物有灵的宗教与哲学紧密相连,有着准职业化的神职人员和仪式专家。2019年以来,课题组以云南省丽江市、四川省凉山州和攀枝花市为调查区域,在民间探寻十位知名毕摩和苏尼,在收集有关经文的同时对他们的经验进行深入研究。本文以相关调查成果为基础,结合彝汉文献,从识别、分类、仪轨和构成要素几方面来理解和解释凉山彝族的精神疾病观,并对其人类学特征进行分析与对话。方法上,考虑到凉山彝族文化可以再分为东部、中部和西部三个亚区域,由于其宗教仪轨和生活习俗有着不少差异,我们走访的毕摩有4位来自西部区域、4位来自东部、2位来自中部,此方法将有效降低因地域差异而导致的文化误读与错误解释,尽量保障本文的知识效度与必要的解释力。

二、精神疾病的识别

疾病观意味着围绕疾病人们共享的一套技术与价值原则。彝族人很早就对精神疾患进行了细致的识别、书写与分类,相关技术与价值原则主要分布在经文与占卜中。在凉山,广为人们熟知的仪式治疗师是毕摩和苏尼,毕摩相当于祭师,其知识来源于师承与学习;苏尼相当于萨满,其知识来自神灵。他们通晓彝文并承担了仪式治疗的任务,掌握着治疗精神疾病的专门知识与技能,其关于精神障碍的知识是彝族精神疾病观的核心内容。

(一)《驱疯经》对精神疾病的认识

彝文的历史很长,历史上形成的典籍可谓卷帙浩繁。书写传统很早就进入仪式治疗领域,使得文本成为仪式治疗不可或缺的重要组成部分。据我们初步调查,目前凉山彝族在治疗精神障碍仪式中使用的经文有六十余卷,《驱疯经》是其中的核心经文,由《驱疯癫》《疯癫起源经》《围疯送癫经》《锁疯业经》《镇疯神经》等经文组成,《驱疯经》是一部系列大经,经文在形式上包括了开场、溯源、起神、围送、锁疯和镇疯几个步骤与仪轨。

《驱疯经》实际上是治疗仪式的开场经。经文讲述道,远古时,彝族尼能、实勺、慕弥、格俄、邛部等部落并无仪式,直接用驱、劈等方法(巫术)来对付疯癫,直到额慕时代才开始用仪式治疗疯癫,“额慕领域内,额氏镇疯癫,驱疯成小团,驱疯一段尽,仪式留人间”(凉山彝族自治州,2016:122)。随着部落的迁徙,仪式传到不同区域,在塞部落君臣体系的酋邦政权建立之后,疯癫开始增多,不少毕摩着手扩展仪式的内容和仪轨,“哲莫领域内,创尽驱疯之仪式,始用牛驱疯,终用马驱疯”(凉山彝族自治州,2016:126)。在这之后,驱疯仪式进入“见效显平静”的时代(凉山彝族自治州,2016:127)。开场经的最后用“而今又来驱疯癫,彝地疯神狂,犹如黑雾藏白狗”来说明毕摩来主家举行仪式的目的(凉山彝族自治州,2016:127)。

起源类经文是最具彝族特色的文献。各类疾病的起源经文,更是治疗 病人不可缺少的意义空间。吉朗伍野整理的《疯癫起源经》有550字,其中讲到,疯癫始于天空里的一朵残云,残云随风汇成黄云后,黄云开始疯癫,黄云 把疯癫传染给白云,白云又传染给黑云,黑云传染给雾气,雾气传给山神,山里的植物、动物互相传染,最后导致人的疯癫,而人的疯癫又导致家畜和家禽的疯癫,疯神与各种瘟疫、疾病交叉在一起,最后导致日月星辰和雷电风云的疯癫,由此无限循环(凉山彝族自治州,2016:128-134)。本文将这种疯癫叙事称为“环叙事”,其背后是万物有灵观,此观念认为疯癫可以在万物中间传染,它既是大自然的病态也是大自然的常态。《驱疯癫》是《驱疯经》中另外一卷十分重要的“起神”经文,是毕摩邀请历史上著名的毕摩、英雄、君王、名臣、工匠、苏尼及神灵参与仪式的经文,这些人物从远古时代的昊毕实楚、体毕乍穆、支格阿龙,到元初著名毕摩阿苏拉则都受到邀请来护法。起神完毕之后,毕摩的力量就开始变大,“铜铁质坚硬,落入铁匠之手就变软;狂风力量大,遇到山头就减弱”,疯神的力量虽然大,“落入毕口就匿去”(凉山彝族自治州,2016:137)。

《驱疯经》各卷经文在仪式中同时使用的情况并不常见,这涉及精神疾病的分类与仪轨差别。在凉山的西部区域,同时使用各卷经文的情况不多,这反映了凉山各地宗教文化的地域差异。《驱疯经》标识了凉山彝族精神疾病观的典籍化风格,使其区别于一般的仪式治疗。《疯癫起源经》关于疯癫起源的“环叙事”形塑了凉山彝族对于精神疾病的认识,直接影响着人们对精神疾病的识别、分类与治疗仪轨的选择;疯癫“环叙事”对于精神疾病的认识与治疗意义重大,它排除了精神疾病的生物与道德属性,即不把精神疾病理解为与遗传或个体道德有关,从根本上阻断了污名化的话语路径。直到今天,“环叙事”的观念始终保护着彝族人不隔离精神疾病患者与其家庭、社会联系的治疗实践,为其精神疾病观注入生命平等的本体意义,不歧视患者的治疗实践及后续的“修复”概念由此获得伦理上的智识基础。

(二)占卜与识别

凉山彝族将精神疾病统称为“ꃶ”,该字本意为“颤抖”或者“舞蹈”,其音、义与汉字的“舞”或“巫”相通(阿苏大岭,2008:67)。彝族人对村子里出现的异常行为都有自己的解释。比如说,宁蒗县沙力坪村的嘉日阿牛老人就告诉笔者,由于山神是洁净的,与亵渎山神有关的患者会频繁洗手、洗衣物和在河里洗澡等(嘉日阿牛访谈,2018年11月14日)。凉山州盐源县的阿尔史都毕摩总结说,由于山神具有公共性,亵渎山神引起的疯癫往往具有群体易感性,如果一个村子里出现多人相继发病的情况,此类疯癫一定是由山神引起的(阿尔史都毕摩访谈,2019年8月4日)。当然,普通人的解释并不是人们确定精神疾病的依据,这只是病人及其亲友、家属寻求治疗的起点。占卜是凉山彝族传统仪式治疗判断一个人是否患精神疾病的必要技术,也是寻医问药的手段,贯穿整个仪式治疗的过程。

占卜一般分为查阅经文、羊肩胛骨占和鸡蛋占三类。凉山彝族使用最为广泛的两卷占卜经文是《ꍈꀮ》和《ꍈꃀ》,可以翻译为《公占》和《母占》,疾病占卜一般要用《母占》。毕摩会依据病人的属相、命位、生病时间等来翻阅《母占》经文。经文的内容涉及疾病的原因和治疗方法,有些占卜会显示患者的疾病与神灵无关,毕摩会建议家属带患者去看医生。如果与神灵有关,毕摩再用羊肩胛骨占卜,选择合适的人来主持仪式。羊骨只用绵羊的前腿肩胛,占卜时会念诵《羊肩胛骨占卜经》。羊肩胛骨占卜一般要考虑天地、内外四个因素,主占人通过阅读相关信息选定仪式主持人后,患者家属就会派人邀请其 来主持仪式。毕摩来到主家后,要用鸡蛋占卜来了解患者的具体信息,他用大针在鸡蛋上戳一个小洞,用鸡蛋摩擦患者身体,再让患者往鸡蛋里吹气,此时毕摩会念诵《鸡蛋占卜经》,诵毕将鸡蛋打破,连蛋清、蛋黄一起倒入一个盛有半碗水的木碗中,根据蛋黄周围的气泡、杂质来观察、解读相关信息。

尽管占卜都有固定的解释规则,但主占者的个人阅历和经验依然是重要影响因素,患者及家人因主占人的询问而参与占卜。占卜作为共享的原则与技术,在凉山彝族识别精神疾病时起到共同价值的作用,由其产生的共情不仅会消除疑惑、抚慰心灵,还为仪式主持人、患者及其家属营造出一个友善、关爱和互信的意义空间,为仪式治疗储备必要的氛围和信心,这与《驱疯经》的文本权威有着相同功用。现实中,占卜意味着治疗的开始,患者及其家人因回答主占者的询问而参与了占卜的意义生产,致病与治病间的疑惑由患者的日常生活所定义并得到有效解释。作为一种特殊的诊断技术,占卜统一了患者、家属和治疗师的意见,与经文的权威性一道将求治行为引领到象征领域,为随后的疾病分类和仪式选择搭建了共识。

三、精神疾病的分类与仪式

凉山彝族主要将精神疾病分为山神疯、鬼怪疯、阿萨疯、方位疯和狗疯五类,此分类的根据虽然是鬼神信仰,但其病因解释却指向自然、他人、自己、群体和环境等相关因素。此分类方案近似于欧洲文艺复兴时期帕拉赛尔斯将精神疾病分为“月亮疯”“先天性理智丧失”“后天性理智丧失”和“忧郁”四类的逻辑(福柯,2016:355)。福柯认为该分类具有不可否认的和谐一致性,全部病因皆依逻辑分化连接(福柯,2016:355),“首先是遗传和出生、饮食缺陷,最后则是内在的病变”,这种从先天到后天、从外到内的分类因符合二元对立受到福柯的赞誉。而逻辑分化的连接方式是多样的,凉山彝族对精神疾病的分类因万物有灵的“整体观”而显现出另外一种“和谐一致性”,自然、他人、自己、群体和环境之间的病因排序形塑了该精神疾病观的内在差序,相关分类与治疗仪轨自然成为他们的实践逻辑。

(一)山神疯

凉山彝族将与山神有关的精神疾病统称为ꃅꌋꃶ,本文将其直译为“山神疯”。山神疯的症状具有一定的公共性,同一寨子中一人治愈后他人再发病的情况被认为是该类疾病的典型症状。治疗山神疯的仪式一般分为四类, 即“祭山神”“解山神”“山神搬家”和“还山神债”。“祭山神”一般指以家庭为单位的日常献祭,在春秋两季举行。病患出现神志不清、意识模糊、胡言乱语等症状,“祭山神”仪式会是首选。仪式可以由毕摩、苏尼等神职人员举行,也可由通晓宗教仪轨的普通人来主持。“解山神”仪式本意为“送走与解除”,如果患者经过多次“祭山神”仪式后病情尚无缓解,人们就会认为山神并未尽到保护献祭者平安的义务,就要解除山神与人之间的契约关系。若认为是山神所在山林受到玷污导致周边村民患病,就要举行“山神搬家”仪式,为山神找到干净的新居。在垭口上焚狗防雹、在山上火葬非正常死亡者都被视为玷污行为。近年来,寻矿、探矿时勘察队留在山上的金属标记也被视为玷污山神的行为。“还山神债”的含义来源于债务观念,一个人在山上打猎、砍树都必须得到山神的允许,如果没有得到山神的许可,山林中的豺狼虎豹也都不得猎食。“山神不开口,虎狼不开荤”的彝族谚语说的就是此情形。未经允许的打猎、砍树等行为被理解为负债,举行“还山神债”仪式方能解除患者痛苦(迪狄乌力毕摩口述,2019年8月10日)。

(二)鬼怪疯

鬼怪导致的精神疾病叫ꑊꋌꃶ,本文将其译为“鬼怪疯”。未满17 岁死亡的女性所变的鬼称为“妮日”,据说此鬼会附在年轻男性身上使其烦躁,酒精性精神障碍被认为是“妮日”作祟的结果。“丘尔”是指一种从娘胎里伴随胎儿而来的鬼怪,“丘尔”导致疯癫的患者会在大庭广众之下提出性要求或者说一些淫秽不堪的言语,此类患者往往是年轻女性(阿尔史都毕摩访谈,2019年8月4日)。凉山彝族对“丘尔疯”的解释,使人联想到欧洲人最初对歇斯底里的解释,二者皆涉及子宫和性(Burns,2013:168)。“格叠”指成年白彝男性死后变成的鬼,他们多由战死的武士变成,有些也由著名的纠纷调解人变成,他们死亡时一般没有结婚或者婚后没有儿女,因没人为其举行超度仪式而变成凶恶的“格叠”;由同类黑彝男子变成的“通伙”也会致人疯癫,它们导致的疾病要依据其与患者的血缘关系来选择相关仪式,是宗亲则用祭送仪式,是姻亲要用击打仪式。在凉山的腹地,“阶诺”被认为是另外一种可以导致精神疾病的鬼怪(吉朗伍野访谈,2019 年7 月30 日),凉山西部的盐源、盐边、宁蒗一带认定“阶诺”作祟的表现一般是失神,尤其是儿童年龄已较大还经常尿床会被认为是阶诺作祟的结果,“阶诺”似乎是一个专门控制人的情绪和神经的鬼怪。

在彝族人的观念中,亡灵鬼是具有社会人格的,比如“妮日”往往被视为最愤怒的鬼,原因是她们的亡灵既不属于夫家,也不属于娘家。“妮日”无夫家可以依靠,因此也就没有人为她们举行“尼木措毕”仪式,她们四处游荡,勾引、组织其他鬼怪作祟且性情凶恶,经常致人失去理智,人们会用敌对仪式来对付她们。“莫尼此德尼毕”是最常见的仪式,毕摩会将“妮日”捉住封在猪蹄、瓶子里掩埋;有些家庭甚至会邀请苏尼引诱“妮日”,然后用火枪击打,这种仪式称为“妮日杜”。“丘尔”“格叠”和“阶诺”具有不灭属性,不能用击打和掩埋的方法来应对,他们会越打越强。毕摩会制作草偶,用 “拴”和“解”的办法来处理作祟的“丘尔”,前者称为“丘尔沙”,后者称为“丘尔吉”。对于“格叠”和“阶诺”,毕摩会举行“格叠吉”和“阶诺沙”仪式,意为将其送走(迪狄乌力毕摩口述,2019年8 月10日)。除了专门控制情绪的 “阶诺”以外,彝族人认为“妮日”可以让人“明眼”协助占卜,“格叠”和“丘尔”也有善的一面,有时会转换成一种叫“阿萨”的灵,而此“阿萨”既是技术之灵也是萨满之灵,它们被认为既是精神疾病的重要来源也是治疗良方。

(三)阿萨疯

“阿萨”是彝语ꊂꌒ的读音转写,通常被理解为苏尼的护法神。ꊂ本意为 “背后”或者“后面”,ꌒ本意为“权威”或者“印章”,ꊂꌒ意为“背后的印章”。苏尼作为彝族社会的“萨满”,其合法性并非来自单纯的“神选”或者继承,而是来自毕摩为其举行的授权仪式——“阿萨洛”(ꊂꌒꆦ)。此仪式的目的在于附体,将导致该人生病的神、鬼或灵与其合体,使其具有沟通神鬼与人界的能力。凉山彝族将这些与“阿萨”有关的疾病统称为“阿萨那”,其主要症状是自言自语、出现幻觉,经常与死去的祖先说话,用毕摩和苏尼的唱腔来吟唱,这也是萨满教通常理解的“萨满病”。吉朗伍野告诉笔者,美姑县一位著名苏尼做仪式时需要咀嚼苦荞壳,原因是一匹骏马死后变成“斯尔”作祟使其神志不清,后请一位毕摩做“阿萨洛”仪式将该“斯尔”转换为“阿萨”附在其身上,而该“阿萨”是马变的精灵,需要用苦荞壳来喂养(吉朗伍野访谈,2019年7月30日)。此故事告诉我们,“阿萨洛”既是一种治疗仪式也是一种通过仪式,而“阿萨”更像是一种职位或头衔,由神化或者授权后的神灵鬼怪来充任。动物变的精灵、祖先灵魂、毕摩的知识神和苏尼的技艺神都可以成为“阿萨”。“阿萨”似乎就是史禄国意义上的空间或者容器( 刘易斯,2019:27)。如果我们将“阿萨洛”之前作祟的神灵鬼怪理解为自然神鬼的话,“阿萨洛”仪式就是对自然神鬼的规训与利用,而“阿萨”也就成为规训神灵鬼怪的“印章”。

如果病人出生在合适方位,就有先天条件成为苏尼,此时如果病人愿意从事该职业,毕摩就可以为其举行“阿萨洛”仪式,将导致其精神问题的神灵转换为“阿萨”。如果病人不愿意当苏尼,毕摩就会为其举行“阿萨吉”仪式,将作祟的神、灵或者鬼怪送走。“阿萨洛”一旦成功,“阿萨”就成为一个永久的灵,即便其主人死亡,也会在其亲人中选择新主致其疯癫,直至重新授权,病人才会痊愈。“阿萨”导致的精神疾病会经常发作,所以苏尼需要不断祭祀其“阿萨”,并不停地为别人治病,其疾病才能得到持续治疗,所以,苏尼既是一种职业也是一种治疗途径。当几个苏尼一起出现在某个场合时,就需要举行调和不同阿萨的“特格”仪式,以避免它们之间的争斗而使人发疯,同样,一个苏尼的阿萨也不是唯一的,它们之间的争斗也需要调和,因此,调和不同阿萨的“特格”也被理解为治疗疯癫的仪式。

(四)方位疯

彝族人认为,个体的命运每年都会流动到不同的方位,彝语称此方位为“ꑟꅉ”,意为“所到之处”。每个人都拥有两个“所到之处”,一个由小孩出生当年母亲所在的方位来确定,本文称其为“命位”;另一个是当年该人所在的方位,本文称其为“年位”。在彝文《占年占月书》中,根据男女性别,规定了 “男性一岁在南方,女性一岁在北方”的推算起点,再配合男性顺推女性逆推的原则来确定该人该年所在的方位(阿苏大岭,2008:228)。由于命位固定不变,无论年位顺转或者逆转,每八年它们有一次重叠,彝族人将此现象称为“ꈎꌂ”,意为“被年所恨”,我们暂且称之为“恨年”。“恨年”是个不吉利的年份,无论“恨年”发生在八方中的哪一方,人们都容易生病。彝族人将“恨年” 发生在西方或者东方时所患的精神疾病称为“方位疯”,且将病因归为被人诅咒,该诅咒有可能针对患者本人,也有可能是其祖上被别人诅咒后的隔代反应。盐源县的依伙阿呷毕摩解释说,“方位疯”患者的症状一般表现为时而狂躁时而清醒,但不会离家出走(依伙阿呷毕摩访谈,2019年8月4日)。“方位疯”只能借助一种叫“吉觉”(ꐚꏮ)的大型“遣敌”仪式才能治疗。“恨年”还可以发生在其他方位,也可以导致精神疾病,但彝族人并不将其他方位患上的疯癫解释为“方位疯”。“方位疯”仅指“恨年”在东、西两个方位时导致的精神疾病,此观念与彝语用同一个词“ꁮꐚ”来指称“西方”和“敌人”的语言习惯及其隐喻有关。

“ꐚꏮ”一词中的“ꏮ”意为“返回”,而“ꐚ”至少有三个含义:敌人、奴隶(俘虏)和蜜蜂。在四川大凉山美姑地区,“吉觉”是一种季节性家庭仪式,祈福的意义大于治疗,而在雅砻江以西,“吉觉”主要用于阻断仇杀事件或者“方位疯”的治疗。实际上,“敌人”“奴隶”“蜜蜂”“方位”与精神疾病之间的象征关联与转换,不仅仅是语义相关,也是历史相关,因为多数奴隶来源于俘虏(敌人),而奴隶可比喻为蜜蜂般的劳动者。在此意义上,“吉觉”仪式似乎有着阶级斗争的社会背景,此仪式可能是针对无法控制的“敌人”而设置的,这些“敌人”可能是社会舆论、道德谴责,也有可能是历史上阶级斗争引发的社会焦虑。总之,“方位疯”的观念及其治疗仪式将凉山彝族的疯癫分类推向了广阔的社会历史空间,似乎让我们在仪式治疗的空灵中看到了精神疾病 “社会压力说”或明或暗的影子。

(五)狗疯

以上讨论都不将精神疾病看作器质性病变。过去,狂犬病在凉山经常发生,而在关于狂犬病的观察、治疗之中,凉山彝族似乎从患者的血液中看到了物质性的“疯癫”。《驱狗疯经》(ꈌꃶꅓ)是用来治疗狂犬病的典籍,“ꈌꃶ”指被狗咬后导致的疯癫。随着彝区医疗卫生水平的提高,狂犬病发病率越来越低,使用《驱狗疯经》的毕摩也越来越少,使得该经文近乎失传,相关仪轨 “克吾底”的细节也不是很清楚。迪狄乌力毕摩在20世纪60年代目睹其父用《驱狗疯经》治疗一个病人,该仪式要用到一根拴狗的绳子(迪狄乌力口述,2019年8 月1日)。《驱狗疯经》在治疗该类疯癫时并不是必需的,依伙阿呷说,“听老一辈毕摩讲,治疗这种疾病,只能用‘瓦齐’仪式,用一只小鸡摩擦被狗咬的伤口,用水淹死小鸡剥下鸡皮后伤口会流出脓,如果变成厉鬼(发生病变)的话,脓水会流出小狗状异物”(依伙阿呷访谈,2019年8月4日)。“瓦齐”是一种兼具诊断和治疗功能的小仪式,通过解剖并观察鸡的皮肉、内脏、骨骼和血液的好坏或异样来解释病症,以此达到诊断和治疗的目的。对于狂犬病这样的病毒性精神疾病,凉山彝族尽管有器质性病变的初步观察,但由于知识性质与社会发展的原因,还是会用巫术来处理相关问题。

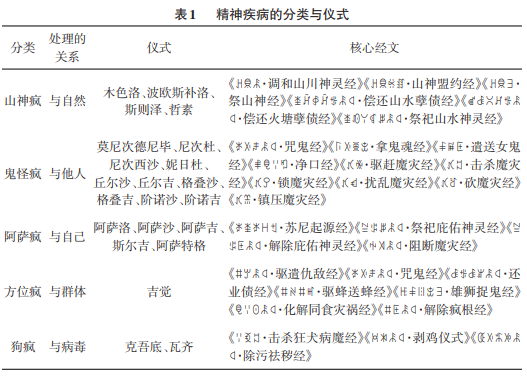

综上所述,凉山彝族精神疾病观的认识、分类与治疗仪轨有着一系列复杂的认识规则和文化技术,为了进一步呈现它们之间的联系,我们用一个简单的表格来归纳本节的论述(见表1)。

从表1可以看出,精神疾病的分类—仪式—经文之间有着固定的搭配, 不同仪式由不同经文来区别的同时也对应着疾病和分类上的差别。如果说,帕拉赛尔斯的“和谐一致性”源于西方二元论的话,彝族关于精神疾病的分类则来源于“整体观”。很明显,山神疯处理的是人与自然的关系,鬼疯处理的是人与他人的关系;阿萨疯的一般意义虽然是处理病人及其附体神之间的关系,但在阿萨将病人的身体转喻为容器或空间的意义上,其处理的实则是人与自己(内心)的关系;关于方位疯的解释已经阐明社会压力说与诅咒之间的多层隐喻,因此它处理的是人与群体(社会)之间的关系;“狗疯”处理人与病毒(环境)之关系就不言而喻了。从与自己、与他人、与社会、与自然到与病毒,体现的是一种由己及物的差序疾病观,人鬼神灵的关系一旦出现问题,差序紊乱就可以致病,而人鬼神灵关系的修复即差序的重建又可以治病,因此差序既是致病因又是治病项。此认识回到了前文关于“环叙事” 的讨论,万物皆可疯癫的观念衍生了用仪式修复秩序的文化精神医学。

四、仪式的构成要素

人类学至少可以用两种方法识别出仪式治疗的相关特征。第一种是过程分析法,如格尔兹就将仪式治疗看作通往更大窗口的文化过程,把它理解为具有操演性质的文化实践(Csordas,1999:4)。第二种是构成分析法,如列维-斯特劳斯将巫术的效力分解为巫师的信仰、患者的信仰和公众的舆论,通过三者关系识别出仪式发生作用的引力场(列维-斯特劳斯,2006:178)。在凉山彝族社会,仪式治疗既是精神疾病观的载体也是其意义生产的环境,用构成分析法识别其核心要素有助于我们认识精神疾病观的类型学价值。下文将从仪式中的人、文本和媒介三个方面来分析仪式治疗的构成要素(见表2)。

(一)仪式中的人

仪式治疗中的人可以再分为治疗师和仪式主家两个群体。治疗师在凉山地区主要由毕摩和苏尼构成,他们必须经过系统训练和学习方能获得从业资格。毕摩是家族世袭,学习时间一般在四年以上;苏尼在举行“阿萨洛” 仪式之后,从授权毕摩那里获得部分经文和学习机会。仪式主家是指举行仪式并承担费用的单位,一般分为家庭和村落。家支是家庭的扩展,尽管多数治疗仪式都以家庭为单位,但涉及家支荣誉的疾病治疗往往由家支承担费用。患者只是主家的一部分,并不能单独举行仪式。如果是一个独居的精神疾病患者,家支会为其组织仪式并承担相关费用。由于山神被认为具有一定的管辖权,与山神疯有关的仪式会超越家庭范围,村寨会成为发起仪式的单位和仪式主家。总之,在精神疾病的仪式治疗中,几乎看不到个体患者为自己举行仪式的情况,该类仪式治愈的是主家而不是个体。

(二)文本与仪轨

凉山彝族的精神疾病观最为显著的特征可称为典籍化,不同疾病都有相应的治疗经文。经文有口传文本和书写文本之分,它们与神鬼体系、仪轨制度一道构成凉山彝族仪式治疗的信仰体系。这些经文种类齐全,数量众多,语言优美,每类疾病对应的经文都有二三十卷。这些经文使用的不同情景和程序,实际上组成了仪轨的节奏与规范,诵经时的语调、声调也会随着经文内容和仪式步骤而变化,比如说咒鬼时诵经节奏快,言辞短促有力,而在颂山神时,语言舒展、缓慢且委婉动人。仪轨属于广义的文本,同一类疾病的治疗仪轨相对固定,一般分为治疗和防范两类(巴莫阿依,2003)。凉山彝族的鬼神信仰、经文和仪轨塑造了一个共享、共信的观念和经验世界,列维-斯特劳斯将类似的经验称为“萨满情结”,并认为此情结由萨满本人的经验、病人的体验和公众的经验三个部分构成(列维-斯特劳斯,2006:190),由此发展出仪式治疗有效性的“ 集体经验说”(列维-斯特劳斯,2006:191- 217)。不同的是,列维-斯特劳斯所描述的库纳萨满不追究病人的个人生活史(列维-斯特劳斯,2006: 217),萨满的经验在集体经验中占主导地位,其特点在于“不诉诸幻想的个体来源或集体来源”,因为“幻想的形式先于叙述的内容”(列维-斯特劳斯,2006: 217),意即萨满的经验先于患者叙事。而在凉山彝族社会中,仪轨、经文与信仰同构“萨满情结”的同时,毕摩和苏尼往往在查阅、解释占卜时引导患者将病痛叙事注入占卜语境,提高了仪式文本化的程度。我们似乎可以说列维-斯特劳斯的“集体经验”低估了病痛叙事参与文本和仪轨规范的威力与效果,当治疗师掌握了将患者经验转换为典籍的文字技术时,列维-斯特劳斯在库纳人社会总结的民族志经验与概念遇到了解释力方面的挑战。

(三)媒介

在仪式治疗的语境中,媒介是连接人与神鬼系统的物件,可分为动植物和器物两类。牺牲是仪式治疗的核心要素,彝族人有“素祭无效力”的说法,献祭和牺牲是必要的。牺牲所用动物一般有绵羊、山羊、猪和鸡,重疾和重大仪式有时也会用牛,防瘟疫时会用狗。仪式对动物的颜色、雌雄、大小都有规定,黑色一般只用于诅咒,白色用于祭祀善性神灵,花色(黄)动物用来祭祀祖先。有些仪式会用到野生的动物,如风湿类疾病就会用到蛙类,但该类仪式一般不杀生,蛙类只是将疾病带回自然界的使者。凉山彝族的仪式治疗中,植物的用途比较多,一是建道场,二是洁净,三是做药物。不过,只有诸如风湿类的疾病才会在仪式中用植物做药引,一般的治疗仪式并无用药的实践,精神疾病的仪式治疗更是一种无药物参与的仪式治疗。据调查,凉山彝族仪式治疗涉及的植物有五十余种(马翀炜、毛晓玲,2021)。器物可分为法器和一般物品。法器具有神圣性,其制作有专门的工艺、流程和禁忌,包括毕摩的法帽、神扇、铃铛和占卜用的竹签及动物形签筒,苏尼用的各种鼓、铃铛和经文也是法器,毕摩和苏尼所用的鹰爪、虎牙、野猪牙等护身符也算法器,用动物血书写的诅咒类经文也在法器之列。在精神疾病的仪式治疗中,不明来源的法器往往会被解释为致病因。仪式中用到的一般物品就更多了,除五谷杂粮外,烟酒茶盐、锅碗瓢盆等生活用品和各种颜色的针线、麻籽、麻制品也是许多仪式中的必需品,还有用来制作各种偶像的草、泥和剪纸等。

仪式的可重复性在识别、分类、仪轨和构成要素的互构中趋于稳定,一种特殊、连贯的知识传统与观念由此可见,相关的知识规范因重复实践而具备了某种共享价值与技术特征,仪式治疗的符号和意义得到再生产,完成了由观念到文化再到治愈技术的实践。总之,凉山彝族的精神疾病观在仪式治疗的环境与过程中得到呈现与生产,若没有仪式治疗的相关需求与满足,其影响诊断、求治行为及治疗效果的功能将会有所减损。由此可见,凉山彝族的精神疾病观既是一种认识,也是一种文化,更是一种社会过程。人们在一定的社会背景中认识疾病,疾病观必然反映其特征。

五、仪式中的“修复”

(一)“人类学修复”

早在20世纪60年代,福柯就提倡一种包含社会宽容在内的“总体结构的疯癫”研究的可能性(福柯,2014:76-77),因为他觉察到日本社会对精神疾病患者的宽容与西方对待精神疾病患者的隔离法有所不同。此观察是他对精神疾病隔离治疗实践的反思,而隔离法在列维-斯特劳斯看来是具有类型学意义的。列氏根据社会处理诸如疯人等危险人物的方式,将社会分为“食人型”和“排斥型”,前者指将危险人物的力量吸入或者同化的社会类型,后者指将危险人物驱逐或者隔离的社会类型(列维-斯特劳斯,2000:505)。列氏视西方社会为“排斥型”社会,并将相关排斥行为形象地称为“人类学吐出”(列维-斯特劳斯,2000:506),因此我们也可以将相反的食人行为称为“人类学吸入”。

凉山彝族将治疗精神疾病的仪式与行为统称为ꊿꃶꄺ,ꊿꃶ 为“疯人”,ꄺ意为“修复”,即修复病人与人鬼神灵之关系,所有仪式都指向修复和重建患 者在行动和象征层面上的破损关系。此“修复”既不是食人型的“吸入”,也 不是排斥型的“吐出”,而是一种“人类学修复”。列氏将食人行为分为食物 性、政治性、巫术性和治愈性等样态,尽管它们的目的多样,“但它始终是自愿将来自其他人类的身体部位或物质导入自己体内的行为”(列维-斯特劳斯,2016:135)。凉山彝族的“修复”观念虽具有“食人型”社会的某些意象,但不是类型学意义上的“吸入”。一般情况下,凉山彝族社会中的精神疾病患者会被安排婚姻和组织家庭,以纳入正常的社会生活,无论什么情况下都不会被驱逐,这同样不是类型学意义上的“人类学吐出”,而是一种“人类学修复”。

福柯对列维-斯特劳斯“食人型”和“排斥型”的类型学进行了批评,认为 这对概念没有操作性,因为排斥与同化的方法并不完全对立(福柯,2019:6)。福柯认为,所有的社会排斥都有强化社会认同的背景与作用,吸纳和排斥是互动的。在笔者看来,他们都在“吸入”和“吐出”的结构主义框架里思考问题,如果我们将列氏的框架理解为二元对立的话,福柯的框架就是既承认对立也承认联系的后结构主义,此观念与他解释日本社会适度隔离精神病人的“宽容”概念相通(福柯,2014:74)。福柯认为,与美国住院、疗养和与家庭分离等治疗方式相比,日本对待精神疾病的环境要宽容得多,“住院也远不是准则”(福柯,2014:76-77)。很明显,福柯的“宽容”概念似乎来源于既是“吸入”也是“吐出”的辩证法。近年来,国际社会对严重精神障碍患者越来越宽容,国家、社区、家庭和各种社会资源都被鼓励参与到治疗中来,我国更是将严重精神障碍患者的治疗与治理列入各级政府的日常工作,福柯 所提倡的“宽容”似乎已经出现。不过,这并不意味着人们已经放弃排斥疯人的全部观念与实践,随着心理问题医学化的趋势越来越强,精神障碍就诊量不断上升,精神疾病专科医院的资源更加稀缺,医院因只接受病情严重的患者而隔离性进一步强化。越来越多的凉山彝族精神病患者及其亲属已接受了隔离治疗的理念和实践,但仪式治疗还是其最根本的“修复”方式与观念。丽江市第二人民医院的一位彝族医生告诉笔者,回家做仪式是彝族精神病住院患者“永不休止”的主诉(吉木医生访谈,2020年12月)。如果说,隔离治疗将责任推向患者,“人类学修复”则将责任拉回家庭(社区),于是,病患的道德角色似乎融于集体话语中,一个没有太多污名的意义空间由此而生,仪式治疗在凉山经久不衰的原因似乎就在于此意义空间的非污名性。

(二)存在性关怀

德国人类学家威廉姆·萨克斯认为,有些仪式治疗需要催眠术、梦境和幻象等心理技术来引导病人,有些依仗药物来辅助治疗,有些则需要用牺牲来娱神。他倾向于主张严格意义上的仪式治疗应该处理患者的社会关系,因为“健康是一个整体,医疗就是将一个破裂的患者治愈为一个完整、唯一的整体”(Sax,2009:241-242)。萨克斯还认为,凡是通过生理和心理手段参与仪式的治疗方式,都不是纯粹的仪式治疗,纯粹的仪式治疗应该重建社会关系。在他所研究的加尔瓦利文化里,诸如土地纠纷、求学等压力是引发精神疾病的主要原因,也是仪式治疗最普遍的主诉(Sax,2009:246)。由此看来,是否使用药物是区别生物医学和仪式治疗的重要标准。“安代”是我国蒙古族用来治疗年轻女性精神疾病的仪式,其特点是用音乐、舞蹈、诗歌等方式结合萨满教的神鬼观,恢复和重建患者破损的社会关系,达到治疗目的(乌仁其其格,2008)。据乌仁其其格的描述,“安代”仪式没有药物参与,以患者为中心的仪式关怀似乎是其发挥作用的关键,患者的病不是她一个人的问题,也是与其有关的社会成员共同面临的问题(乌仁其其格,2008:95)。本文的课题组还未发现彝族精神疾病的仪式治疗中有使用药物的情况,就算到精神病院住院或者购买各种药物辅助治疗,他们也倾向于将药物的有效性归结为仪式的功效,无药物参与的社会关系重建似乎是精神疾病仪式治疗的普遍特征。

不过,威廉姆·萨克斯和乌仁其其格所理解的社会关系主要还是物化的行为互动,而不是象征领域的具象结构,此种对疾病治疗的“强”社会病理学解释让人想起了涂尔干的“社会”神。凉山彝族的差序疾病观塑造了一个隐藏于病态事项之后的“宇宙”环境及其秩序,涂尔干意义上的“社会”神只栖居于人鬼神灵关系大环境中的一角,而凉山彝族的仪式治疗需要修复和重建的关系既包括俗世的社会关系,也包括信仰世界的意义关系,更指二者间的互动,它不仅调整患者与人鬼神灵的关系还调整人与自己的关系,这是一种对存在环境的根本性修复。凉山彝族的仪式治疗因将“焦点集中于个体存在中的关怀”而具有了存在主义心理治疗法的特征(亚隆,2018:6)。与威廉姆·萨克斯描述的纯粹仪式治疗相比,凉山彝族的仪式治疗更为纯粹:由差序治疗所表达的神圣与世俗间的“病态”秩序,既被视为精神疾病的病理机制也是治疗所依据的原则。人鬼神灵关系网上的“宇宙”病灶是精神疾病仪式治疗的靶心,蒙古族如此,凉山彝族亦如此,在他们看来,“宇宙”秩序的治愈不再涉及药物能起作用的生理问题而是涉及无须药物参与的存在论问题,而凉山彝族明快地将相关解决方案称为“修复”(ꄺ)——一种无药物参与的存在性关怀。

六、结语

尽管越来越多的人接受了药物治疗,但“修复”病人的理念与仪式实践依然是凉山彝族精神疾病观的存在方式与文化理性。本文从认识、分类和结构等方面对此疾病观的仪式性“存在”进行了学理建构,此建构仅仅是切入该领域的视角框架,还需更多的经验和素材来支撑,不过,此框架足以呈现凉山彝族精神疾病观的知识状态及其文化价值。“修复疯人”的文化实践、仪式治疗的文本性和无药物参与的存在性关怀等特征,既坐实了米歇尔·福柯关于“疯癫总体结构”必定存在的知识假设,也拓展了列维-斯特劳斯的类型学思路,在仪式中“修复”的精神疾病观似乎也获得了类型学意义。由于主题和篇幅上的原因,本文虽未对“美国式”的精神疾病观影响凉山彝族医疗实践的过程进行探讨,这并不意味着否认现代医学在治疗彝族精神障碍患者时的巨大作用,我们更愿意说的是,仪式性“修复”作为一种价值观参与彝族社会治疗精神疾病患者的文化实践同样重要。治疗师、患者、患者家庭及其周遭的文化和精神世界都以“修复”的方式参与了治疗行动,仔细地专注于这些重大关怀及在正式治疗外围所发生的治疗性交流(亚隆,2018)无疑就是伊森·沃特斯所提倡的多样性资源与治愈技术,它们以“修复”的理念存在于凉山彝族的观念和实践中,像“美国一样疯狂”的状态至少还未在凉山发生。相反,毕摩、苏尼们的疯癫“环叙事”可能会让伊森·沃特斯感到吃惊与宽慰,毕竟“世界还未完全像美国一样疯狂”!

(注释与参考文献从略,全文详见《社会学评论》2022年第4期)