社会分层

累积优势、金融化效应与住房资产不平等

内容提要:住房市场化的进程推动了住房向居住和投资双重属性的转变,住房资产不平等成为中国特大城市中社会不平等的一个重要方面。利用特大城市居民生活状况调查数据,从累积优势和金融化效应两个层面分析住房资产不平等的形成原因,结果发现,具有代际和代内累积优势的城市居民可以在住房市场以及住房财富累积上获得较大的优势,而获得过金融信贷和拥有本地住房的城市居民的住房资产优势更为突出。文章提出,住房资产不平等是个人能力、家庭禀赋与金融化效应不平等的传递结果,同时在“住房金融化”的环境下,住房资产成为社会财富增值的分配机制,加剧了特大城市家庭财富分化以及社会不平等的趋势。

关键词:住房资产/代内累积/代际累积/住房金融化/社会不平等

作者简介:杨城晨,华东政法大学社会发展学院讲师;张海东,上海大学社会学院教授、博士生导师,上海社会科学调查中心常务副主任。

一、问题的提出

社会不平等(social inequality)是人类社会发展进程中一项亘古不变的议题,在长期的历史演化中,不平等逐步形成了职业差异、贫富分化以及阶层固化等种种表现形式。而作为人们生活起居的居住场所和家庭生活的空间载体的住房,与社会不平等的关系演化也逐渐密切。唐代诗人杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中的名句“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,以住房为喻,揭示了安史之乱后的人间疾苦,饱含了作者对于天下苍生都能得以庇护的善良宏愿,为世人广为传诵;恩格斯描绘了19世纪英国产业工人恶劣的住房条件和居住状况,深刻揭露了资本家对工人阶级的残酷剥削,揭示了住房以及居住空间具有阶级性的特点。到了当代社会,住房资源的获取及优劣更是与个人社会地位和阶层位置紧密相关,成为社会分层的一种分布机制、个人财富地位的象征以及反映社会不平等的一种重要指标,相应地,住房不平等问题也成为学界关注和研究的热点。

肇始于20世纪80年代的住房市场化改革改变了中国城市社会中由政府提供福利性住房的模式,利用货币化手段购买商品房开始逐步成为居民获得住房的主要渠道。相应地,住房也由单一的居住属性衍生为具有居住和投资的双重属性。而随着中国住房自有率的不断提升,住房资产或是住房财富成为城市居民家庭资产的重要组成,住房资产不平等即成为住房不平等的表现形式,同时也是当前城市居民家庭财富差距形成的重要原因。因此,关于住房资产不平等的研究对于解释当前城市社会财富不平等的形成机制以及相关后果,具有重要的学术价值和现实意义。

综观学界现有关于住房资产的研究,大多从转型以来住房资源获取不平等的角度出发,形成了两种分析范式或视角。其一是从宏观出发,关注改革中住房资源获取受到再分配权力和市场机制的双重作用。不少研究均证实,在改革初期,住房分配不平等主要存在于占人口大部分的普通群众和极少数“权力精英”之间,而在改革之后,具有较高市场能力的体制外精英同样获得了较多的住房资源;其二是从生命历程视角出发,强调个体生活中的机遇和重要生命事件对于住房获得的影响,相关研究多从世代效应、家庭购房时机等角度出发,探讨个体如何在宏观的社会结构和改革背景中获取住房所发挥的主观能动性。笔者认为,无论是宏观的“市场转型范式”或是微观的“生命历程范式”,现有研究都较为注重个人在社会结构或是微观事件中获取住房的优势或能力,都具有一种“累积优势/劣势”的视角。而随着近年来住房市场化程度扩张,房地产市场价格持续上升,通过市场化或金融化手段买卖住房就是一种能够获得巨额资本收入回报的方式,客观上造成了城市居民住房资产以及家庭财富的巨大差距。正如皮凯蒂在《21世纪资本论》中所提出的,当今世界不平等已经由劳动收入的不平等转化为财富和金融资产的不平等。而现有的实证研究在金融化角度探讨住房资产不平等的形成上仍显不足,因此,本文将累积优势和金融化效应两种分析视角纳入住房资产不平等的分析框架中,期冀对金融化时代中国特大城市居民的住房差异提供一种新的视角。

二、文献回顾和研究假设

(一)“累积优势”:宏观结构与个体能动的双重叠加

自默顿提出“马太效应”以来,某一个人或群体相对于另一个人或群体的优势或不平等随时间增长或累积而产生的累积优势理论(cumulative advantage)成为学界关注的一大重点问题。这一理论的核心是某一群体相对于其他群体的优势会随着时间的推移而不断累积。累积优势存在两种不同的因果机制,其一是严格意义上的基于个体在社会结构中的初始差异而形成的不平等的增长,这种不平等往往随着时间的推移而呈现指数型的增长趋势。而随着生命历程的演进,生活中用以满足个体需要或需求的诸多资源可以被积累或保护,个体资源的增长或消耗是社会变迁与个人能动的具体表现,比较适用于解释代内不平等的累积。其二是“布劳—邓肯式”的强调个体因为具有某种特质而产生不平等,认为群体间差异性的社会经济资源对不平等的累积具有持续和交互作用,比较适用于解释代际不平等的累积。考虑到住房是社会资源分配中必不可少的主题,住房分层尤其是住房资产分化已经成为整个社会分层的组成部分,国外对于住房资产不平等的研究往往通过确认具有不同特征的群体代内的住房差异来揭示住房不平等现象。他们较多关注家庭社会经济和人口特征的差异,诸如年龄、性别、教育程度、职业和收入,种族和民族的差异对拥有住房的可能性,由此所形成的在住房质量和住房资产上的区别。

对于经历了计划经济体制和市场转型的中国来说,住房差异与住房不平等一直被看作是社会主义制度下城市居民阶层差异的主要方面。在计划经济再分配时期,住房作为一种稀缺的公共资源,曾经在中国城市社会分层中发挥着关键作用。由于当时居民的工资较低,收入分配相对平等,获得公共住房被视作一项重要的福利而非货币效益,分配的住房的规模和质量很大程度上取决于单位的性质和个人的职业。这一时期,住房分配的不平等主要存在于占人口大部分的普通群众和极少数“权力精英”之间,前者得到的住房面积相对较少,其住房设施往往不充足,而后者在面积和品质等方面享有特殊的礼遇。而住房市场化改革正式将住房作为一种商品推向市场,获取住房的方式也由单位分配转向了利用货币在住房市场中进行购买。在这一过程中,原先的“单位公房”以低于市场价的方式出售给干部与职工,体制内的“精英群体”由此积累了可观的住房财富。改革后所涌现出来的私营企业主、民营企业管理技术人员等“体制外”精英则通过自身的收入购买到高品质的住房,获得了不菲的住房资产。住房市场化改革使得城市居民的住房私有化程度得到了大幅提升,住房成为了城市家庭一种重要的家庭财产。在这里,无论是秉持“市场转型论”的学者所主张的市场化进程打破了行政权力对资源配置的主导作用,市场主导下的分配机制导致了人力资本和企业家能力回报的提升;还是“权力维系论”强调的市场化改革并没有完全消除政治权力的影响,在改革的进程中存在着市场与国家再分配的两种机制,体制内官员和管理者的利益仍然得到了维系和稳固,他们无不认为职业对于住房获取以及住房资产累积所具有的重要影响。个人职业生涯所形成职业优势必然能够转换为住房资产的累积,而这背后所映射则是宏观结构下的权力地位和市场能力的双重作用。

住房市场化改革所形成的另一直接后果是购房者的购买力直接取决于其收入的高低,高收入群体可以依靠自身的收入购买那些地段好、房价高、品质好的住房,从而获得更多的住房资产。而特大城市中不断上涨的房价意味着在房地产市场中购买住房获取住房财富,需要付出多年乃至一生的财富积累。因此,个人或家庭的代内收入累积效应不容忽视。与此同时,个人所处的世代与住房资产也密切相关。一方面,由于年轻世代多位于职业起步或成长期,这一阶段他们受限于工资收入水平和按揭贷款限制,往往在住房获取上处于劣势地位,年长世代的群体相较于年轻世代积累住房财富的可能性更高;另一方面,在住房市场化启动期的世代群体可以利用房改售房等政策优势通过较低价格获取自有住房,在经历了房价上涨阶段后这些住房的价值已大大超过当时的价格。因此,这类世代群体累积优势明显高于年轻世代。由此,本文提出住房资产的代内累积效应假设以及相应的子假设:

假设1:住房财富具有代内累积效应。具有代内累积优势的城市居民,其拥有的住房财富数额高于处于代内累积劣势的城市居民。

假设1-1:住房财富具有世代累积效应。相比于年轻世代来说,年老世代拥有的住房数额较高。

假设1-2:住房财富具有收入累积效应。家庭收入越高的城市居民,其拥有的住房财富数额越高;反之越低。

假设1-3:住房财富具有职业分化效应。“精英职业”阶层的城市居民拥有的住房财富数额高于“非精英职业”阶层的城市居民。

由于住房资产作为一种重要的家庭资产,具有可继承和传递的属性,因此其代际累积效应同样不可忽视。国外的研究表明,住房财富成为20世纪60年代以来英国众多家庭最重要的财富组成部分,由住房所有权所带来的收益是其他收益的3倍多,这种财富增值使得房地产遗产成为一项重要的代际不平等的传递机制。住房财富增长的不平衡造成了美国社会“富者愈富”的后果,美国家庭财产的占比和组成部分发生了重要变化,房产和不动产的价值从附属地位转变为主导的家庭财富,并拉大了住房自有者与租房者之间、不同世代之间的家庭财富差距。在中国的住房市场化改革过程中,由于现代住房产权制度的形成、完善和成熟,住房资产逐渐成为居民财富累积的重要方式并导致了代际的差异。一方面,正如诸多学者所指出的,住房市场化改革的意义是将过去长时间存在的住房不平等现象以合法化的方式固定下来,在改革初期,国有部门等体制内从业者能够在市场化转型时期将单位原有的福利分房以极低的价格转变为自有住房,成为家庭财富的重要构成。在住房市场化进程中,虽然福利分房的政策基本消失,但是面对特大城市日益飙升的房价,一些体制内单位利用自有用地建设集资房,并将这些住房以远低于市场价的方式出售给本单位职工,或是通过委托代建、定向开发等方式建造了福利房性质的集资房,并能作为代际资产传递给子代。另一方面,对于广大中国人来说,住房被视作是安家立业的起点,是婚姻与组建家庭的一种刚需,因此购买住房成为绝大多数城市家庭的一种家庭行为。而受到传统文化习惯和日益升高的房价的影响,有经济能力的父母在子女成年和结婚时为其置办房产,或提供相当数量财务支持成为城市社会中较为普遍的现象。获得家庭资助的居民,在购房时受到的经济制约较小,就有更大机会购买那些市值较高、具有升值潜力的住房,他们在住房财富不平等中具有领先的位置;而那些没有获得家庭资助的购房者,他们往往由于自身和家庭地位的因素,缺乏足够的资金购买市值较高的住房,因此在住房资产上处于劣势。父母给予子女的住房支持成为解释当前社会不平等再生产机制的一个新的视角,代际差异取代阶层差异成为住房获得和住房财富存在差别的原因。代际累积在很大意义上体现的就是“家庭禀赋”的差异和累积。由此本文提出住房资产的代际累积效应假设以及相应的子假设:

假设2:住房财富具有代际累积效应。具有代际累积优势的城市居民,其拥有的住房财富数额高于处于代际累积劣势的城市居民。

假设2-1:父亲在体制内单位就业的城市居民,其住房财富数额高于父亲不在体制内就业的城市居民。

假设2-2:在购房时受到父母资助的城市居民,其住房财富数额高于在购房时未获得父母资助的城市居民。

(二)金融化:住房资产不平等的推动力

金融化(financialization)是指在经济和金融机构中,金融活动对金融市场和金融参与者的利润和财富的提高作用。具体来说,金融化主要依靠金融手段如利息、股息和资本利得积累利润,而不是通过贸易、商品的生产或非金融服务。20世纪80年代以来,由于西方发达国家“去工业化”和金融业的蓬勃发展,股票、基金、债券等各种金融衍生品蓬勃发展,金融市场对经济、政治和社会发展的影响日益增长。这导致了社会不平等形成的机制主要由劳动收入差异向财产差异转变,金融化技术和手段造成了收入不平等的恶性循环。在此过程中住房从单纯的居住属性,演变成了具有投资和金融属性的复杂商品。住房金融化使得住房资产的积累和增值速度明显高于劳动收入,成为新时期下社会不平等的重要推动力。

相关学者指出,中国的住房市场化进程具有明显的政策导向烙印和阶段波动性特点,并可以总结为住房产权化、住房产业化和住房金融化3个阶段。2008年以来,爆发于美国的次贷危机引发了全球性的经济金融危机。为了应对经济下行的现实风险,一方面国家在投资领域采取了40000亿元的财政刺激政策,加大货币投放刺激经济;另一方面则继续放宽土地抵押融资,增加房地产开发投资和基础设施建设投资。房地产市场进入了“住房金融化”阶段。这一阶段,由于城市化的模式由土地出让转为土地抵押融资以及城市拆迁成本的不断上升,导致了政府土地出让价格居高不下,进一步刺激了房地产价格的上涨。政府还通过促进住房消费的优惠政策,通过土地出让、房产税收等机制在“幕后”推动房价上涨。据国家统计局数据显示,2009年全国住宅商品房平均销售价格为4459元/m2,别墅、高档公寓平均销售价格为9662元/m2,到了2018年这一数值达到了8544.11元/m2和16242.48元/m2。而在特大城市中,房地产价格的涨幅则更为明显。以上海为例,住房类商品房的平均销售价格从2010年的14231元/m2上涨至2018年的28981元/m2。房地产价格稳中有升、特大城市住房价格增幅较大成为住房金融化的一大主要特征。住房金融化导致了城市居民尤其是特大城市居民住房资产的保值增值,相应地,在房价高速上涨的刺激下,富裕阶层加大了对住房的投资与投机性行为,政府、金融机构与个人一道,推动了住房金融化程度的进一步加深。

住房金融化的第二个特点是房地产企业开发和居民购房资金均高度依赖于金融信贷。对于城市居民来说,住房改革改变了他们获取住房的方式,货币手段成为大多数人购买住房的主要渠道,住房信贷成为普通家庭融资的最主要渠道。但是如同诸多领域一样,不平等同样嵌入金融信贷制度中,并深刻地影响了住房资产的获得。美国的研究表明,住房抵押贷款中评估体系存在明显的种族偏见和地位歧视。不平等的信贷融资制度使得非洲裔美国人和其他少数族裔群体在住房信贷中需要付出更多首付、承担更高的利率。这使他们很难获得优质信贷,而对住房的刚性需求又迫使他们转向剥削程度更高的次级住房市场,进一步加重了少数族裔的经济负担。对于城市居民来说,住房市场化改革改变了他们获取住房的方式,市场购买取代了国家分配,成为大多数人购买住房的主要渠道,住房信贷成为普通家庭融资的最主要渠道。但是和国外研究相类似,这其中就包含了不平等的融资方式和信用评估体系。一方面,在中国获取商业银行住房贷款的条件除了需要有合法的身份之外,银行一般都需要考察申请人是否具有稳定的职业和经济收入,是否具有可以进行抵押或质押的资产以及担保人。另外,由于住房首期支付需要贷款申请人全额自筹且一般设定了比例限制,因此排除了一些居民获取住房贷款的可能性。相比于能够获取住房贷款的居民来说,他们购买住房、获取高额住房资产的可能性就大大降低。另一方面,住房公积金制度作为中国的一项制度化的融资方式,是个人与单位对等缴存的长期住房储蓄,在职工购买住房时可以直接提取公积金账户作为购买资金。在购买住房时使用住房公积金贷款的利率更低、还款方式更为灵活、对所购买房产的限制性更小。因此,具有住房公积金的居民,其在购买住房时可以获得更多的可支配资金用以购买价值高的住房,较大地减缓了这一群体的购房压力,从而获取更多的住房资产。由此本文提出金融化假设以及相应的子假设:

假设3:住房金融化效应加剧了城市住房资产上的分布不平等。

假设3-1:在购房或生活中获得过住房信贷的城市居民,其拥有的住房财富数额高于没有获得过住房信贷的城市居民。

假设3-2:拥有住房公积金保障的城市居民,其拥有的住房财富数额高于没有住房公积金保障的城市居民。

假设3-3:在特大城市拥有本地自有住房的城市居民,其拥有的住房财富数额高于本地没有自有住房的城市居民。

三、数据、变量和方法

(一)数据来源

本研究所使用数据来源于上海大学上海社会科学调查中心于2014年10月至2015年3月在北京、上海和广州三地统一组织的“特大城市居民生活状况调查”。调查在三地实行等比例样本,并采用两阶段抽样法。调查采用地图地址抽样法,在每个城市抽取100个社区,每个社区抽取20个家庭户,并在每个家庭户中按照事先设定的规则采用Kish法抽取一名18—65岁的家庭成员作为受访者,一共获得6010个特大城市常住人口样本数据。为了研究的需要,笔者删除了职业为在校学生以及关键变量缺失的样本,共获得5091个样本数据。笔者采用这些数据作为分析的依据。

(二)变量的操作化

1.因变量

本文的因变量是家庭住房资产。该变量以问卷中“您当前所居住住房的市值”和“除此之外,您家其余自有房产的总市值”加总呈现。在具体操作上,由于部分样本的住房市值为0,为了控制两端极值对于之后分析的影响,笔者将住房市值加1后取自然对数形成的定距数值作为分析的变量。

2.自变量

本文的自变量包含了“代内累积效应”“代际累积效应”“金融化效应”三组变量。其中代内累积效应具体包括(1)家庭收入。在此变量中,笔者根据所有样本家庭收入的四分位数划分为4组,分别为“最高25%”“次高25%”“次低25%”和“最低25%”。(2)世代效应。在此变量中,笔者根据受访者的出生年份,将其划分为“50后群体”“60后群体”“70后群体”“80后/90后群体”,分别指代1950-1959年、1960-1969年、1970-1979年和1980年以后出生的受访者。(3)职业区分。参照刘欣对于职业分层框架的研究,笔者将职业分为“党政机关领导干部”“企业主/经理/管理人员”“专业技术人员”“职员办事人员/自雇者”“技术工人”“非技术工人”6类。代际累积效应包括(1)父亲职业虚拟变量。即受访者14岁时父亲具有体制内的工作=1,不具有体制内工作=0。(2)父母资助虚拟变量。即购房时经济来源包含父母资助=1,没有父母资助=0;金融化化效应具体包括(1)住房信贷虚拟变量。由于调查问卷中直接关于住房信贷的变量是过去一年的住房贷款、住房消费,因此可能遗漏那些已经偿还完毕贷款的群体,直接使用这一变量可能给研究结果带来不可预测的偏误。故本研究使用了相近的投资信贷测量,即受访者成功地从银行信用社等正规金融机构贷到款来用于生产性投资=1,没有=0。(2)住房公积金虚拟变量。即受访者拥有的社会保障中有住房公积金=1,没有住房公积金=0。(3)本地住房虚拟变量。即受访者拥有当前所居城市当地自有住房=1,没有当地自有住房=0。

3.控制变量

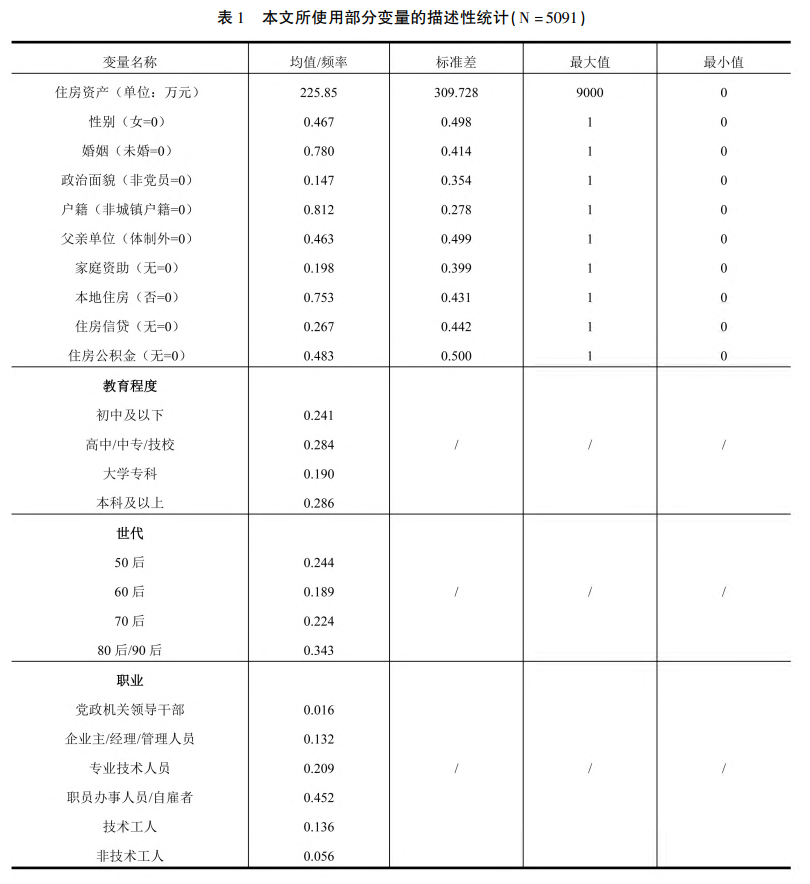

本文的控制变量包含了受访者的性别、婚姻状况、政治面貌、户籍、教育程度以及所在城市。相关变量的描述性统计见表1。

(三)分析方法

考虑到部分样本中受访者报告的自有住房资产的值为0,是一种左删截的连续型数据,因此使用最小二乘法的线性回归模型也将给模型带来不可预知的偏误。对于这种情况,笔者在本文中使用了Tobit模型(Tobit model)。Tobit模型是指因变量虽然在正值上大致连续分布,但包含一部分以正概率取值为0的观察值的一类模型。Tobit回归属于受限因变量回归的一种,是为了纪念Tobin最早研究因变量存在上限或下限,或存在极值的状况而命名的模型。标准的Tobit回归模型方程为:

上式中,y∗ 是潜在因变量,潜变量大于0时被观察到,取值为yi,小于等于0时在0处截断。 xi是自变量向量,β是系数向量,误差项μi 独立且服从正态分布μi ~ N(0,σ2)。 上述模型也可作如下简化表述:

![]()

四、分析结果

(一)特大城市居民住房资产不平等的现状

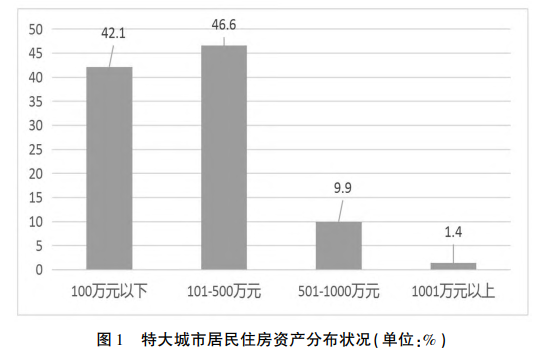

对城市居民住房财富的现状与基本特征进行描述性分析是研究的起步与基础工作。相关研究表明,住房资产在中国城市家庭居民财富的占比达到78.7%,有62.7%的城市居民其自有住房市值的增值幅度达到了1—2倍,有13.6%的城市居民的住房市值增值幅度超过5倍。在本文中,笔者首先对样本中居民所有自有住房的住房财富拥有量即市值进行了描述性统计。研究发现,北京、上海、广州三地样本中家庭住房财富最小值为0,最大值为9000万元;其均值为225.85万元,标准差为309.72。在具体分布上,有42.1%的城市居民报告100万元以下;有46.6%的受访者其住房财富位于101万元—500万元这一区间;506位受访者的家庭住房市值为501万元—1000万元之间;另有1.4%的受访者报告其拥有的住房财富多于1000万元(见图1)。这反映出当前我国特大城市居民住房财富已呈现出明显的“金字塔型”分层特征,尤其是高额住房财富拥有者与无房者、住房财富较少者之间的差距已十分巨大。

(二)住房资产影响因素分析

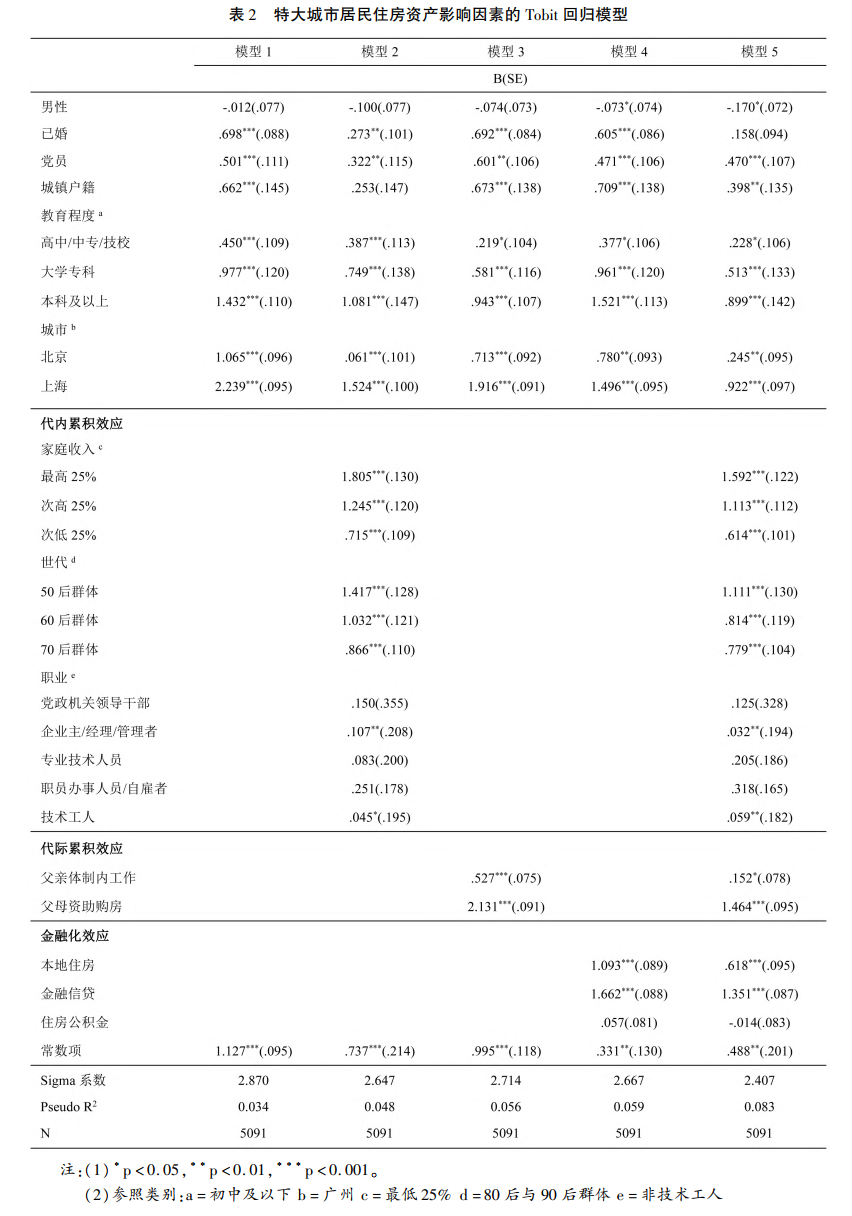

在本部分,笔者将住房资产作为因变量,将代内累积效应、代际累积效应和市场化效应作为自变量,并将性别、婚姻、地域等受访者自然与社会特征作为控制变量一并纳入Tobit模型,全面考察影响城市居民住房资产不平等的相关因素。需要注意的是,模型中的变量均通过了多重共线性诊断,各个变量之间不存在明显的共线性。模型的估计结果见表2。

模型1是住房资产影响因素的基准模型。数据显示,相对于未婚者来说,已婚者所拥有的住房财富更多;政治面貌是党员的群体相较于非党员群体,其拥有高额住房财富的可能性也越高。在户籍方面,城镇户籍居民拥有住房财富的数额较高。在教育程度上,相对于初中及以下学历的受访者来说,高中/中专/技校、大学专科、大学本科及以上的居民与住房财富均为正向关系,且系数不断增大,证明教育程度越高,其住房财富拥有量越大的可能性也就越高。而在所在城市方面,相对于广州居民来说,北京与上海居民其拥有的住房财富数额较高,且上海居民的系数较北京的更高。这应当与三城市当前房地产市场平均价位不同高度相关。

模型2在模型1的基础上加入了代内累积效应变量。统计结果表明,控制变量中除了户籍因素不再对住房财富产生显著性影响以外,其余相关变量仍然对城市住房财富拥有量具有正向影响。而在控制了上述相关变量以后,可以较为直观地发现代内累积效应这一组自变量在模型中所产生的作用。统计结果表明,在家庭收入这一项中,城市居民的收入与住房财富显现出明显的正向关系,相比于最低25%这一收入组的居民来说,最高25%、次高25%与次低25%收入组的居民其住房财富拥有量均较高,且系数以此递减。在出生世代方面,其结果也证实了生命历程理论中历程时间累积的正确性,相比于出生时间越晚的世代来说,出生时间越早,其财富累积的时间也越久,因此也就越有可能拥有较高额的住房财富。最后,在职业特征方面,相对于非技术工人来说,企业主/经理/管理者以及技术工人的住房财富数量较多、系数分别为0.107和0.045,且分别在0.05和0.01的显著性水平上相关,而党政机关领导干部、专业技术人员和职员办事人员/自雇者则缺乏明显的证据。模型结果使假设1-1、1-2与1-3成立。整个模型的Sigma系数为2.647,Pseudo R2值为0.048,模型的解释力有所增强。

模型3在模型1的基础上增加了代际累积效应这一组自变量。在控制了相关变量以后,统计结果表明代际累积因素对住房财富积累产生了十分重要的效应和作用。相比于父亲在体制外工作的群体来说,其父亲在体制内就业的受访者越有机会获得更为高额的住房财富,其模型系数为0.527,显著性水平为0.001。而在购房时获得父母资助则具有更为明显的效应,相对于没有获得父母资助的受访者而言,父母资助对于住房财富的系数为2.131,且也在0.001的显著性水平上高度相关。这证明父母的社会经济地位与家庭禀赋成为当前住房财富获得和积累的关键因素,成为社会不平等的一种传递机制。从结果中可以看出,假设2-1与2-2成立。整个模型的Sigma系数为2.714,Pseudo R2值为0.056,其模型解释力进一步加强。

模型4则在模型1的基础上增加了市场化效应这一组自变量。统计结果表明市场化因素中的拥有本地住房与住房信贷对于住房财富具有正向作用。相比于没有当地住房的受访者,拥有本地住房的受访者其住房财富数量较高,系数为1.093;在日常生活中从银行获取过金融信贷用于生产性投资的受访者,其拥有的家庭住房财富也相对较高,系数为1.662。在显著性水平方面,上述自变量的显著性水平均达到了0.001,说明自变量与因变量之间具有高度相关性。而具有住房公积金与住房财富之间的系数为0.057,但缺乏足够的统计证据证实两者之间具有高度相关性。这推导出假设3-1与3-3成立,而假设3-2成立缺乏明显的证据。模型的Sigma系数为2.667,Pseudo R2为0.059,模型的解释力再一次增强。

模型5是将受访者自然与社会特征的控制变量和代内累积效应、代际累积效应与市场化效应一同进入回归方程的全模型样本。统计结果表明,具有党员身份、城镇户籍以及较高学历的特大居民拥有较多的住房资产。在控制了上述变量之后,代内累积变量组中家庭收入依然发挥重要作用,相对于最低25%收入组来说,次低25%、次高25%与最高25%收入组的居民住房财富拥有量逐次提高,且均在0.001的显著性水平上高度相关。世代与职业因素与模型1-2也表现出类似特征,相比于80后与90后这一年轻世代来说,年老世代更能积累起较多额度的住房财富;相对于非技术工人而言,企业主/经理/管理者阶层与技术工人阶层在统计学意义上具有较高数量的住房财富,而干部、专业技术人员和职员办事人员在统计上缺乏相关性。在代际累积效应方面,父亲体制内就业与父母资助购房均对城市居民的住房财富产生了明显的正向影响,显著性水平分别为0.05和0.001。在市场化效应方面,拥有本地住房和获得过金融信贷的城市居民其越有可能获得并积累起较高额度的住房财富,其系数分别为0.618和1.351。住房公积金在全模型中仍然不具有统计学意义上的相关性。综合其结果,笔者发现代内累积、代际累积与市场化效应三组自变量其作用的方向与模型2、3和4基本相同,证明这一嵌套模型具有较强的稳健性,其结果具有较高的可靠性。假设1-1、1-2与1-3,假设2-1与2-2,假设3-1与3-3成立。模型的Sigma系数为2.407,Pseudo R2为0.083,解释力大幅增强。

五、结论与讨论

住房市场化改革极大地提升了自有住房对于城市家庭生活的重要性,住房资产成为家庭财富的重要组成。本文基于住房资产不平等构成的不同原因,利用特大城市调查数据考察了累积优势和金融化效应两种不同的机制对于特大城市居民住房资产差异的相关影响。研究结果表明,当前特大城市居民住房财富不平等与家庭收入、出生世代、职业为代表的代内累积因素,父亲职业和家庭资助为代表的代际累积因素,以及是否拥有本地住房和金融信贷为代表的市场化因素密切相关。具有代际和代内累积优势和较强市场能力的城市居民,可以在住房市场以及住房财富累积上获得较大的优势。在这里,住房资产差异以及不平等成为个人能力、家庭禀赋与市场效应不平等的传递结果。

本文的结论再次证明,住房不平等是既有社会不平等路径下形成的一种结果,同时住房分层体现了社会分层,住房的差异反映了社会阶层存在的真实差异。另外,在住房财富成为城市家庭财富构成的主要部分的情况下、在“住房金融化”、房产投资投机盛行的潮流下,住房财富成为社会财富增值的分配机制,加剧了家庭财富差距的放大趋势。社会财富,尤其是住房财富向有房者、多房者转移;财富积累向特大城市居民、向“炒房食利阶层”积聚,而家庭禀赋和个体代内累积更是加剧了住房财富分布的不平等效应。在阶层结构金字塔顶端的居民,其住房财富也位于金字塔顶端。而这种基于住房财富所形成的不平等将会在社会结构以及人们的社会生活中带来诸多可预见或更为复杂的后果。因此值得我们注意的是,累积效应以及金融化所带来的以住房资产为代表的财富不平等的加剧,对传统的以职业地位为基础的社会分层体系造成了极大的冲击,对现有的社会分层理论提出了明显的挑战,需要学界加以回应和展开进一步的研究。

综上所述,本文在以往学界对住房分层研究的基础上,特别关注累积优势和金融化对于特大城市居民住房资产不平等的影响,反映了当前社会的现状和实际。同时本文通过结论意图说明住房资产的不平等是金融化和财富分化下所形成的重要社会现象,对现有的社会结构和社会分层理论形成了一定的冲击。当然,本文也存在着一些需要进一步探讨的问题:一是由于问卷资料和理论的限制,对于金融化的操作还不够完备;另一方面是对于住房资产不平等还有待细化,住房资产中仅包含资产总额,没有进一步区分房产数量、房产净增值等可能更为完善的指标。笔者也将在今后的研究中加以进一步讨论。

(注释与参考文献从略,全文详见中国人民大学复印报刊资料《社会学》2022年第3期/《济南大学学报:社会科学版》2021年第6期)