社会分层

社会阶层认同的性别差异研究——基于住房视角的实证分析

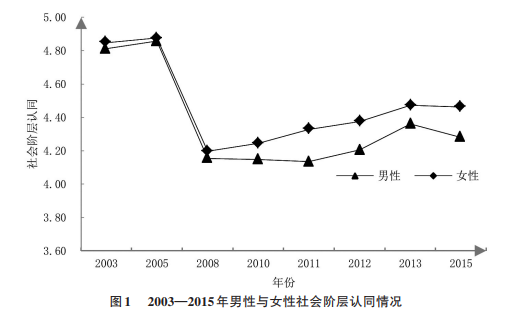

内容提要:本文基于2003—2015年CGSS数据,从住房视角验证社会阶层认同的性别差异。Blinder-Oaxaca分解结果显示,女性的社会阶层认同显著高于男性,这一结论在不同年份、不同年龄群体中均成立。在证实住房对两性社会阶层认同存在显著的正向效应的基础上,本文研究发现,相较于男性,住房更能够提高女性的社会阶层认同。进一步分析发现,2008年以后,住房对两性社会阶层认同的影响程度呈现增强趋势,从而导致两性社会阶层认同的差异程度逐渐扩大。在传统观念中,人们普遍觉得男性的社会阶层认同更高,本研究发现女性的社会阶层认同得到提高并“反超男性”,其中住房发挥着重要的作用。

关键词:社会阶层认同;性别差异;住房

作者简介:王敏,上海财经大学公共经济与管理学院

一、引言

改革开放40多年以来,我国经济发展水平实现了历史性的突破,人民的物质需求基本得到满足。现阶段,满足人民的精神层面诉求,提高人民的获得感,成为新时代的民生建设目标。作为对自身所处社会阶层的主观认知,社会阶层认同(classidentity)①已成为民众获得感的重要组成部分(陈云松、范晓光,2016)。较多研究者聚焦于我国居民的社会阶层认同情况,探究影响居民的社会阶层认同的个人与社会因素,形成了较为完善的研究体系(李培林,1995;李强,2000;刘欣,2001;张冀,2011;范晓光、陈云松,2015;陈云松、范晓光,2016),然而,在我国社会阶层认同研究中,缺乏对“性别”特征的关注。社会阶层认同反映个体的主观感受与诉求(Jackmanetal.,1973),生物特征使得两性面对外部环境的变化所产生的主观感受不同(Diener,1999),因此,社会阶层认同的性别特征不容忽视。那么男性与女性的社会阶层认同存在差异吗?男性与女性谁的社会阶层认同更高?在社会阶层研究中,这些问题需要系统讨论。

吉登斯曾指出:“多年来,社会分层研究一直存在着性别盲点——仿佛女性是不存在的。”然而,性别差异是客观存在的(Lippa,2005)。研究发现,女性的社会阶层认同受自身社会经济地位及其配偶经济地位的影响(Cart⁃er,1994;周玉,2006;敖杏林,2015;郭秋菊,2016),但缺乏对两性社会阶层认同差异程度的测度。本文重点是测度两性社会阶层认同的差异程度,并进一步探究其成因。鉴于住房与居民生活息息相关,已有研究也发现住房能够显著提高居民的社会阶层认同(张文宏、刘琳,2013;谭日辉,2012;张海东、杨城晨,2017),本文尝试验证住房对两性社会阶层认同的影响是否存在差异。

本文借助2003—2015年中国综合社会调查(CGSS)数据,通过构建Blind⁃er-Oaxaca分解模型及有序Logit回归模型,在对两性社会阶层认同性别分解的基础上,比较住房对两性社会阶层认同的影响。

二、文献综述

社会分层(socialstratification)是社会学研究的重要领域,其中较为经典的是韦伯社会分层理论以及涂尔干的功能主义分层理论。韦伯的社会分层理论开了多元分层的理论先河,该理论强调采用经济、政治及社会三个标准进行社会分层研究;涂尔干的功能主义分层理论主要从实证主义的角度来认识社会分层,其将社会分层纳入社会整体结构中来,结合社会结构的关系、特征研究社会分层问题。沿着韦伯和涂尔干的经典理论路径,国内外研究者从不同的视角展开了丰富的研究,其中关于社会阶层的测量方法甚至出现了“百家争鸣”的现象。

(一)主观社会阶层认同与客观社会阶层的讨论

社会阶层(socialclass)根植于客观物质资源(收入、教育和职业声望)和相对于他人的相应主观等级观念的自我维度(Côté,2011)。社会阶层涉及主观和客观两个方面,客观社会阶层强调依据收入、受教育程度或者职业类型中的某一项指标或者多项指标作为测量社会阶层的工具(Kraus&Stephens,2012)。国内研究者采用多元指标测量社会阶层,“当代中国社会结构变迁研究”课题组在职业分类基础上,依据组织资源、经济资源及文化资源的占有情况将中国社会划分为十大阶层(陆学艺,2002)。李强(2006)较为系统地总结了影响我国社会阶层的因素,主要包括生产资料、收入、职业、文化资源、人力资源、市场资源、政治资源、社会资源、社会声望及民权资源。

主观社会阶层强调个人相对于社会中其他人的感知等级(Adleretal.,2008)。主观社会阶层认同的测量方法中,最有代表性的测量工具是主观社会经济地位的MacArthur量表,它是一个10级阶梯量表,代表了具有不同收入水平、受教育程度和职业声望的人所处的位置,人们根据自己的主观感知判断所处的社会阶层(Adleretal.,2008)。部分研究将社会阶层认同分为下层、中下层、中层、中上层及上层五个层次,研究对象根据自身的感知判断所处的社会阶层(刘欣,2001;范晓光、陈云松,2015)。此外,除了个人属性之外,诸如收入不平等、就业状况或政治意识形态在总体水平上的背景效应也被发现在塑造社会地位的自我评价方面具有重要意义(Curtis,2015)。

从社会阶层认同的基本情况来看,研究者发现我国居民的社会阶层认同低于其他国家,且出现向下偏移的倾向(刘欣,2001)。近年来的研究中,冯仕政(2011)发现居民将自身社会阶层认同为下层的比例有扩大的趋势,而张翼(2011)在对CGSS2006年与2008年居民的社会阶层认同的分析中,发现处于下层的居民比例有所缩小,而上层的比例实现了2%的增长。近两年的代表性研究中,范晓光、陈云松(2015)分析发现,2003—2012年期间,主观社会阶层认同相较于客观社会阶层地位来说出现了“趋中趋势”。陈云松和范晓光(2016)研究发现,我国居民的社会阶层认同呈保龄球状。整体来说,研究者的结论普遍支持我国居民的主观社会阶层认同存在“向下偏移”的趋势。

(二)两性社会阶层的讨论

传统社会阶层研究中存在性别缺失问题。生物学基础之上的性别差异使得两性面临外部环境的变化表现不同,其中女性表现得更为脆弱(Lippa,2005),但这种性别特征在传统的社会阶层研究中常常被忽略,研究者注重阶级而忽视性别的做法受到质疑(吉登斯,2003)。后期的研究者指出性别是除了个体能力、社会结构和社会制度之外的分层机制(李春玲,2002)。社会经济地位、传统文化观念等社会特征皆存在性别差异,而这些特征又深刻影响着社会阶层的形成,因而性别是社会阶层的分层机制之一(段婷婷,2019)。需要指出的是,这些性别研究主要涉及客观社会阶层,忽略了主观社会阶层认同上的性别特征。

已有的两性社会阶层认同研究多侧重于讨论婚姻关系中社会阶层认同情况,但相关研究结论存在一定的争议。一方面,研究者发现,家庭和配偶是决定已婚女性社会阶层认同的主要因素,女性自身的社会经济地位并没有起到关键性作用,存在“妻凭夫贵”现象(Carter,1994);另一方面,研究证实,女性的社会阶层认同逐渐从依附配偶模式转向依附自身社会经济地位与配偶经济地位相结合的模式,但男性社会阶层认同始终保持独立(Davis&Robison,1988)。更有研究指出,拥有劳动报酬的已婚女性的社会阶层认同能够影响夫妻双方的社会阶层认同(Zipp&Plutzer,1996)。在我国,传统的父系文化对两性社会阶层认同产生了深远的影响。郭秋菊(2016)通过实证研究证实,已婚群体的社会阶层认同表现出“妻凭夫贵、夫靠自己”的性别特征,女性的社会阶层认同从属性较强。周玉(2006)证实,男权主义性别文化及相应的性别制度是导致女性社会阶层认同低的根源。针对农村女性的社会阶层研究表明,配偶及自身的社会经济地位共同决定了农村女性的社会阶层认同(敖杏林,2015)。总体来说,我国两性社会阶层认同的比较研究较少,且缺乏对两性社会阶层认同差异的测度。

(三)住房与社会阶层关系的讨论

在我国社会阶层分化过程中,住房扮演了极其重要的角色。住房对人们来说不仅仅是“遮风挡雨”的住所,更是个人身份、地位的象征。住房已然成为社会阶层的重要标识,住房模式、住房来源及住房区位等成为社会阶层划分的重要依据(刘祖云、戴洁,2005;刘祖云、胡蓉,2010)。住房资源更是会以代际传递形式,进一步加剧社会阶层固化(刘升,2014)。雷克斯和莫尔(Rex&Moore,1967)最早提出“HouseClass”理论,并将住房作为社会阶层划分的重要指标。边燕杰等(2005)以职业为客观阶层划分标准,分析不同职业阶层在住房产权、面积等方面的不同,证实了管理精英占据优势住房资源。同时,精英阶层的住房回报也是导致分层的重要因素,拥有高等教育、政治身份的精英阶层在住房获得方面占据优势(Walder&He,2014)。

住房对居民社会阶层认同的影响逐渐受到研究者的关注,但尚未形成体系。张文宏、刘琳(2013)证实住房对居民的社会阶层认同发挥着显著的作用。谭日辉(2012)研究发现,自有住房能够提高城镇居民的社会阶层认同,激发城市认同感。张海东、杨城晨(2017)证实了住房与社会阶层认同之间存在着显著相关性,并证实了拥有自有产权、住房面积较大、住房市值较高的居民更倾向于认同自身属于社会的较高阶层。总体来看,已有研究初步证实了住房对社会阶层认同的影响,但研究者未对住房影响社会阶层认同的性别特征进行深入研究。

综上所述,笔者认为关注社会阶层认同的性别差异是对已有研究的有效补充。尽管已有研究者关注社会阶层认同的性别特征,但尚无研究对两性社会阶层认同的差异程度进行精确测度。同时,已有研究证实了住房影响居民社会阶层认同,这启发了本文在性别特征分析中检验住房的影响。因此,本文重点测度两性社会阶层认同的差异程度,并探讨住房是否为这一差异的影响因素。

三、数据、变量与基本特征

(一)数据

本文所采用的微观调查数据来自中国综合社会调查项目。该项目是由中国人民大学组织的一项面向18岁以上居民的社会调查,从2003年开始实施,最新调查年份为2015年,较为系统地统计出了受访居民的个人基本信息、社会阶层认同等宝贵资源。本文选取了城镇居民作为研究对象,依据受访居民的户籍情况,初步筛选出户籍为城镇居民、关键信息完善的有效样本,通过基本数据甄选与处理后,共获得2003年至2015年18363份有效样本①。同时,本文参考已有文献中对地区因素的考虑(陆方文等,2017),利用《中国统计年鉴》,整理出30个省、自治区及直辖市的人均GDP、住房价格及人口总量数据②。

(二)变量

本文的被解释变量为社会阶层认同。在社会阶层认同指标中,问卷中的问题为:在现实社会里,有些人处在社会的上层,有些人处在社会的下层,最高“10分”代表最顶层,最低“1分”代表最底层,您认为自己目前在哪个层级上?本文依据调查结果,将其定义为:1=最底层,10=最高层(具体如表1所示)。

本文的解释变量主要分为两类。一是在男性与女性社会阶层认同的差异分解中,以性别(gender)作为主要的解释变量进行回归分析,用于比较两性社会阶层认同的差异。二是在验证住房对两性社会阶层认同的性别异质性研究中,本文选择了住房产权与住房面积作为主要的解释变量。

控制变量中,本文参考已有研究(Knightetal.,2009),考虑了城镇居民的个人社会属性因素,包括年龄、婚姻状况、政治面貌、受教育年限、收入水平、健康水平及子女数量。另外,本文选择的地区因素主要包括人均GDP、住房价格及人口总量。变量的描述性统计如表1所示。

(三)基本特征

在对2003—2015年CGSS数据做描述性统计的过程中,我们发现两性社会阶层认同存在差异。从图1中可以看到,城镇居民的社会阶层认同处于4~5区间,且有向下偏移的趋势,尽管在2012年有所回升,但整体水平较低,这与已有研究结论基本一致(刘欣,2001;冯仕政,2011)。从两性角度来看,女性的社会阶层认同始终高于男性,这一统计结果反映了女性的社会阶层认同高于男性的基本事实。女性的自我阶层意识得到提高,一定程度上反映了“男尊女卑”传统思想的社会影响逐渐减少。然而,两性之间的社会阶层认同的差异程度存在一定的波动性。具体表现在2003—2008年,两性之间的差异较小,然而在2010年,两性社会阶层认同的差异扩大,并呈现波动性扩大的趋势。从宏观社会背景来看,住房政策的变化值得关注。2008年12月,国务院办公厅发布了《关于促进房地产市场健康发展的若干意见》,鼓励普通商品房消费。2008年以后房价的快速、持续上涨是我国经济发展的一个特殊且重要的现象(周广肃、王雅琦,2019)。据此,本文将从住房角度,一方面,分析住房对两性社会阶层认同的影响是否存在差异;另一方面,验证住房是否导致2008年后两性社会阶层认同的差异程度扩大。

四、计量方法

(一)社会阶层认同的性别差异分解模型

鉴于本文的被解释变量社会阶层认同为排序数据,我们参考已有研究(Knightetal.,2009),采用有序响应Logit模型比较男性与女性社会阶层认同的差异。借鉴已有研究,有序响应Logit模型(1)是Blinder-Oaxaca分解的基础(Thomas&Mathias,2006)。本文对性别变量的设定是男性为1,女性为0,那么如果有序响应Logit模型回归结果中,性别变量的回归系数显著为负,则女性的社会阶层认同高于男性。模型(1)中,CLASSi代表社会阶层认同,Genderi代表性别,Xi代表年龄、婚姻状况、政治面貌、收入水平、受教育年限等控制变量,province为省份固定效应,year为年份固定效应,εi为误差项。

![]()

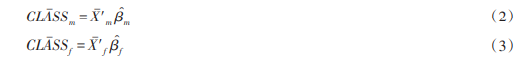

在有序响应Logit模型检验两性社会阶层认同差异基础上,本文借助Blinder-Oaxaca分解模型进行深入分析,参照托马斯和马赛厄斯的分解方法(Thomas&Mathias,2006),研究两性社会阶层认同的差异程度,并分析可观测因素与不可观测因素对两性社会阶层认同差异的影响。依据差异分解法,将全部样本按照性别进行分样本回归,得到方程:

其中,Xm和Xf 分别表示男性与女性可观测因素平均值矩阵。βm和βf表示两性社会阶层认同的回归系数矩阵。那么,男性与女性的社会阶层认同的差异为:

![]()

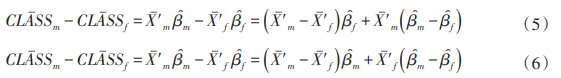

本文将公式(4)分解为两种形式:

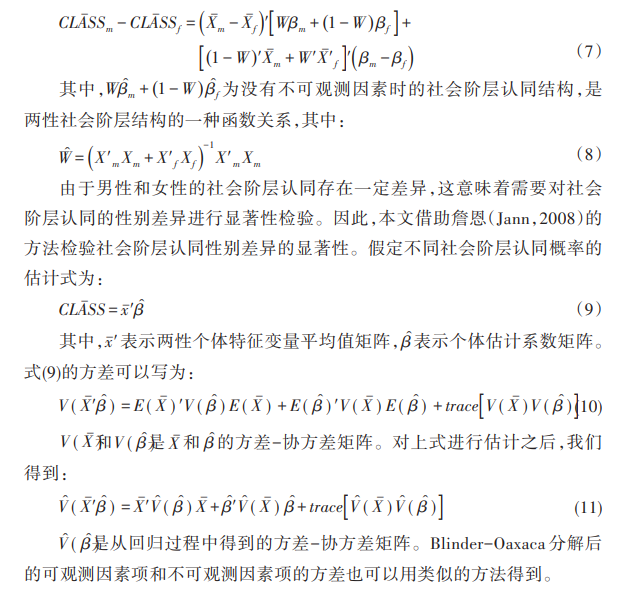

其中,第一项表示可观测因素导致的两性社会阶层认同差异,第二项则为不可观测因素导致的两性社会阶层认同差异。鉴于分解过程中男性与女性是分开的,从而导致公式(5)与公式(6)两个分解结果,本文参照瓦哈卡和兰塞姆的方法(Oaxaca&Ransom,1994)解决这一问题:

(二)住房导致两性社会阶层认同差异的检验模型

在分解男性与女性社会阶层认同差异的基础上,我们尝试考虑住房是否是导致两性社会阶层认同差异的重要因素,从而构建了有序响应Logit模型。模型(12)中CLASSi代表第i位城镇居民社会阶层认同情况,Houseown⁃ership代表住房产权,Housesize代表住房面积。同时,Houseownership×gen⁃der、Housesize×gender分别为住房产权与性别的交互项以及住房面积与性别的交互项,Xi代表年龄、婚姻状况、政治面貌、收入水平、受教育年限等控制变量,n为省份固定效应,year为年份固定效应,εi为误差项。鉴于本文设定的性别变量中男性为1,那么回归结果中,如果住房因素与性别的交互项的回归系数显著为负,说明在控制其他变量基础上,相较于男性来说,住房因素对女性社会阶层认同的影响程度高于男性。

![]()

五、男性与女性社会阶层认同的差异分解

(一)性别对社会阶层认同的影响

表2报告了回归结果,证实了女性的社会阶层认同显著高于男性,这与前文基本特征描述的结果一致。具体来看,在控制了受教育年限、收入水平、政治面貌等个人社会属性变量后,性别对社会阶层认同的影响在0.01的水平上显著为负,即女性的社会阶层认同高于男性。同时,回归结果显示,受教育年限、收入水平、政治面貌及婚姻状况对居民的社会阶层认同存在显著的正向效应。

为了保障回归结果的稳健性,笔者借鉴已有的研究方法(陆方文等,2017),采用普通最小二乘法(OLS)估计进行稳健性检验,OLS估计结果与有序响应Logit回归结果相似,证实了回归结果的稳健性。

(二)社会阶层认同性别差异的分解

1.性别差异分解结果

在证实了社会阶层认同存在性别差异的基础上,本文进一步测度两性社会阶层认同的差异程度。Blinder-Oaxaca分解结果显示女性的社会阶层认同为4.8525,男性社会阶层认同为4.7523,两者之间的差异在0.01的水平上显著为正,女性的社会阶层认同比男性高0.1002。其中,可观测因素导致的两性社会阶层认同差异为-0.0696,显著为负,说明可观测因素导致男性社会阶层认同高于女性0.0696。而不可观测因素导致的两性社会阶层认同差异为0.1698,显著为正,说明不可观测因素导致女性社会阶层认同高于男性0.1698。那么,在两种因素的共同作用下,不可观测因素导致的两性社会阶层认同的差异较大,从而使得女性的社会阶层认同高于男性。已有研究较多关注婚姻中存在的“妻凭夫贵”现象(郭秋菊,2016),但在本文中婚姻对女性社会阶层认同的影响程度较小。尽管在我国传统的父系文化中,女性在婚姻中存在一定的依附性,但是本文的样本中已婚女性的高社会阶层比例仅比未婚女性高0.7%。同时,已有研究证实家庭没有提高女性的社会经济地位(段婷婷,2019)。因此,家庭因素并不是最主要的影响女性社会阶层认同的不可观测因素,职业独立及社会网络的扩大可能是最主要的不可观测因素。

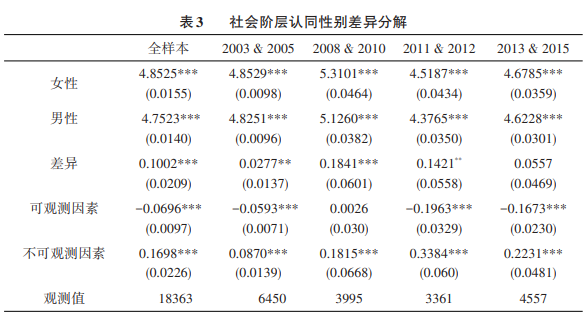

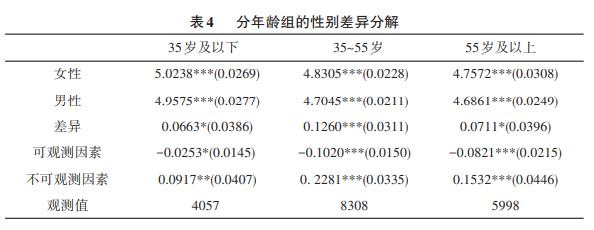

同时,我们将2003—2015年的8个样本年份分为4个分样本,分别进行Blinder-Oaxaca分解(见表3)。结果显示,女性的社会阶层认同显著高于男性,不可观测因素是导致这一差异的主要原因,性别差异程度在2008年之后有所缩小,这与前文的描述性统计结果一致。2003&2005年组,女性的社会阶层认同比男性高0.0277,其中可观测因素导致男性社会阶层认同高于女性0.0593,而不可观测因素导致女性高于男性0.0870。2008&2010年组,两性社会阶层认同差异为0.1841,且在0.01的水平上显著,但可观测因素未对两性社会阶层认同产生显著的影响,不可观测因素是导致两性差异的主要原因。2011&2012年组,女性的社会阶层认同高于男性0.1421,而2013&2015年组,两性社会阶层认同不存在显著的差异。

2.稳健性检验

为了进一步检验全样本分解结果的稳健性,也为了探究可能存在的年龄特征,我们进行了年龄分解。根据研究需要,我们结合CGSS项目实施时间与受访居民出生年份,计算出居民实际年龄,并依据青年的划分标准,结合样本分布情况,将其分为35岁及以下、35~55岁、55岁及以上三个年龄段,进行两性社会阶层认同的差异分解(如表4所示)。

分解结果显示,女性的社会阶层认同高于男性这一特征在不同年龄阶段皆成立。具体来看,在35岁及以下居民中,女性的社会阶层认同高于男性0.0663,且在0.1的水平上显著。35~55岁居民中,女性的社会阶层认同高于男性0.1260,且在0.01的水平上显著。55岁及以上居民中,女性的社会阶层认同高于男性0.0711,其中可观测因素导致男性社会阶层认同高于女性0.0821,而不可观测因素导致女性高于男性0.1532。整体来说,不同年龄阶段的两性社会阶层认同的差异分解结果与全样本分解结果基本一致,从而证实全样本分解结果是稳健的。

六、住房更能够提高女性的社会阶层认同?

(一)住房更能够提高女性的社会阶层认同

表5为全样本回归结果,整体来说,住房对城镇居民的社会阶层认同产生显著的正向效应,但这种正向效应存在性别差异,即相较于男性来说,住房更能够提高女性的社会阶层认同。其中,住房产权对居民的社会阶层认同的影响在0.01的水平上显著为正,证实住房产权能够提高居民的社会阶层认同。而住房产权与性别的交互项回归结果在0.01的水平上显著为负,鉴于性别变量中设定以男性为参照,从而证实相较于男性,住房产权更能够提高女性的社会阶层认同。另外,住房面积与性别的交互项回归结果在0.01的水平上显著为负,从而证实相较于男性,住房面积更能够提高女性的社会阶层认同。控制变量中,受教育年限、收入水平、政治面貌和婚姻状况皆对居民的社会阶层认同产生显著的正向影响。同时,本文采用线性OLS回归验证结果的稳健性。回归结果如表5所示,住房产权与住房面积皆对城镇居民的社会阶层认同有显著的正向效应,且两者与性别的交互项回归结果表明,性别差异特征同样成立。这与有序响应Logit回归结果基本一致。

鉴于前文基本特征分析发现两性社会阶层认同的差异程度在2008年后有所扩大,我们按照年份进行了分组回归,检验住房对两性社会阶层认同的影响在2008年前后的变化。表6为回归结果,其中不同年份中,住房产权和住房面积对居民的社会阶层认同的影响皆在0.01的水平上显著为正。不同年份分组中,住房产权与性别的交互项回归结果皆在0.01的水平上显著为负,但是在2010&2012年组、2013&2015年组,住房产权的这一影响程度高于2003&2008年组。同时,住房面积与性别的交互项回归结果显示,相较于男性来说,住房面积更能够提高女性的社会阶层认同,而这一差异在2008年之后逐步增强。因此,本文证实了2008年以后,住房对两性社会阶层认同的影响程度呈现增强趋势,从而导致两性社会阶层认同的差异程度逐渐扩大。

在我国的现实语境下,住房市场化改革以来,房产已成为居民的重要资产,并成为一项社会分层的测度指标(刘祖云、戴洁,2005;刘祖云、胡蓉,2010)。本文证实住房能够提高两性的社会阶层认同,这与已有研究结论相符(张海东、杨城晨,2017)。通过进一步分析,本文发现相较于男性来说,住房更能够提高女性的社会阶层认同。究其原因,婚姻中,男性居民社会阶层认同受配偶的影响较小,而女性社会阶层认同受配偶的影响较大,女性的社会阶层认同具有一定的依附性,导致婚姻对居民社会阶层认同的影响存在性别差异(Baxter,1994)。本文的研究样本中,88%为已婚居民(见表1),住房是重要的家庭财富,“因婚买房”“房产证上的爱情”等问题的存在,正反映了在婚姻关系中住房对女性居民主观感受的影响更大(张路、杨光,2017)。同时,在高房价的压力下,拥有住房产权的女性具有更高的社会阶层认同。然而,在房贷压力下,尽管住房产权能够提高男性的社会阶层认同,但其低于女性,这也进一步证实了2008年以后,住房是导致两性社会阶层认同的差异程度逐步扩大的关键因素。

(二)稳健性检验

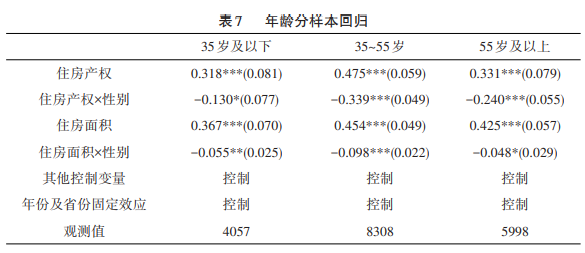

为了进一步保障研究结果的稳健性,本文进行分年龄组回归检验。首先,在不同年龄阶段中,住房对居民的社会阶层认同皆存在显著的正向影响,且这种影响存在性别差异(见表7)。而对不同年龄阶段的比较分析发现,住房影响居民的社会阶层认同的性别差异在35~55岁最为突出。

七、研究结论

本文基于2003—2015年中国综合社会调查数据对社会阶层认同的性别差异进行分析。在基本特征分析中,本文发现女性的社会阶层认同高于男性,并且这一差异在2008年后逐步扩大。据此,本文通过有序响应Logit回归及普通最小二乘法回归,证实女性的社会阶层认同显著高于男性。在此基础上,本文通过Blinder-Oaxaca方法对城镇居民的社会阶层认同进行差异分解,分解结果显示女性的社会阶层认同比男性高0.1002。

导致两性社会阶层认同差异的因素是复杂的,本文从住房角度考察住房产权及住房面积对两性社会阶层认同的影响。通过构建计量模型,本文证实了住房产权及住房面积皆对居民的社会阶层认同产生显著的正向效应,而这种正向效应存在性别差异,即相较于男性,住房更能够提高女性的社会阶层认同。进一步分析发现,2008年以后,住房对两性社会阶层认同的影响程度呈现增强趋势,从而导致两性社会阶层认同的差异程度逐步扩大。为了保障回归结果的稳健性,本文在借助普通最小二乘法回归检验的基础上进行了年龄分组回归,结果显示住房影响居民的社会阶层认同的性别差异在不同年龄阶段皆成立,且其在35~55岁居民中最为突出。

住房作为重要的家庭财富,已然成为社会阶层的重要标志。一方面,住房影响两性的社会阶层认同,而社会阶层认同是人们获得感的重要内容,这对当前的住房制度改革具有重要的参考价值。另一方面,住房对两性社会阶层认同的影响存在差异。结合中国的现实语境,“因婚买房”“房产证上的爱情”等问题的存在,正反映了在婚姻关系中住房对女性主观感受的影响更大。基于中国传统的“安居乐业”思想,住房能够提高女性的社会阶层认同,而男性需要承担较大的购房压力,这使得住房对其社会阶层认同的提高程度弱于女性。住房对女性社会阶层认同的影响,反映了更深层次的住房需求和对住房产权的依赖,这在一定程度上能够解释人们为何偏向于购买住房而不是选择租赁住房。住房制度改革应从社会阶层视角重视人们的购房需求,才能真正实现“住有所居”。

(注释与参考文献从略,全文详见《社会学评论》2021年第6期)