社会分层

跨国流动实践与结构性阶层失序的再生产——以东北赴韩移民劳工为例

内容提要:20世纪90年代以来,东北人成为海外移民中的一个显群。韩国由于地理位置优势及东北朝鲜族迁移等历史原因成为东北人远赴海外谋生的重要目的国之一。本研究基于对26位东北赴韩移民劳工的半结构访谈,从跨国迁移实践的形塑机制、移民在祖籍国与移居国不同社会空间中的阶层地位两个方面对东北赴韩移民劳工进行讨论。东北的结构转型使得旧工人阶层经历了集体性阶层地位的下滑,跨境流动成为他们寻求新的生活机会、重塑主体性身份的重要选择。移民“通道”的铺成、管制的放松、市场化中介的运作以及韩国劳务市场的开放为东北人实现跨境流动提供了可能。运用跨国迁移的实践策略,移民劳工实现了物理空间与社会空间的双重跨越。然而,在祖籍国和移居国的不同社会空间中,移民劳工的社会地位要素发生断裂与脱位。东北产业结构转型导致的集体性阶层结构断裂和韩国低端劳动力市场的吸纳机制共同形塑并强化了赴韩移民劳工“结构性阶层失序”的再生产过程。

关键词:移民劳工;跨国流动实践;阶层失序

作者简介:赵晔琴,华东师范大学社会发展学院

我们家有好多人都去韩国,像我、我儿子和儿媳妇、我远房表弟、我侄媳妇。开始是我前夫带我去韩国打工的,后来待久了,我自己也有了门路,再加上前夫帮忙,我儿子也去了,后来又带了我表弟和我侄媳妇……我们工作的地方也都离得不远,我儿子和我表弟都在种紫菜,我现在是比较好,在工厂里,我侄媳妇就在饭店,儿媳妇念了点书,又是朝鲜族人,在厂子里工作。其实离得都不远,都在釜山这一片儿。(BW0720)

近20 年来,作为华人移民潮中的一个显群,海外东北移民备受关注。但是学界对韩国华人的既有研究主要以跨境朝鲜族为主(朴光星,2010;周建新、黄超,2011),而对20 世纪90 年代开始陆续赴韩淘金的东北汉族人(下文均用东北人表示)则缺乏足够的关注。为什么东北人会成为海外新移民中的一个显群?这背后有着怎样的结构性推力?形塑迁移的内在逻辑是什么?移民在祖籍国和移居国不同社会空间中的社会地位发生了什么变化?对这些问题的深描将有助于勾勒出东北赴韩移民劳工的群体镜像。

一、移民劳工研究:既有文献的梳理

随着全球化浪潮的快速推进和资本、技术、信息等要素在全球范围内的频繁流动,跨国移民越来越多地主动或被动地参与到全球化生产的过程之中。改革开放以来,华人新移民呈现出多元化的发展趋势,涌现出大量的专业技术移民、投资移民、留学移民,但是作为非熟练劳动力的劳工移民依然是海外华人移民的重要组成部分(黎相宜,2019:16)。劳工移民不属于永久性移民的范畴,因为劳工迁移不以改变国籍为目的,纯粹以增加经济收入为目的(张秀明,2001)。

近20 年来,跨国移民劳工研究成为移民社会学与劳工社会学的重要交叉议题。结合移民与劳工的双重意涵,既有的移民劳工研究大致包括迁移动机、劳动过程和流动机制三种重要的研究取向。

(一)跨国流动的动力机制:从经济、社会到全球化

早期的国际移民研究关注移民为什么迁移的问题,即讨论移民流动形成、发展与维持的动态进程。经典的推拉理论认为,不同国家、地区工资水平的差距推动了劳工们离开本国的劳动力市场,流入海外寻找收益回报更高的工作(Lewis, 1954:139-191;Todaro, 1969:138-148)。新经济移民理论学者关注社会结构性因素对迁移的影响,认为劳工跨国流动多是受其所处移民网络的影响。以亲缘、地缘建构起来的移民网络可以为劳工移民的海外生活提供物质、情感与社会关系的支持,这也刺激着劳工跨国流动渠道的长期、稳定运作(Stark, 1984:251-259)。进入20 世纪90 年代,更多学者将人口的跨境迁移与全球化态势联系起来,认为诸如商品、资本和信息等经济要素的流动推动了人口的迁移(Sassen, 1990)。可见,跨国流动成为常态是多重复杂因素相互作用、相互交织的合力,既有经济层面的推力和拉力,也不乏社会结构性层面的因素和全球化的影响。

(二)劳动过程理论在跨国移民研究中的应用

劳动过程理论是劳工研究中一个相对独立且成熟的研究领域。马克思认为,劳动过程的本质是资本家组织生产并获取剩余价值(布若威,2015:47)。借助劳动过程理论,国内学术界形成了一些较有代表性的分析概念,如宿舍劳动体制(任焰、潘毅,2006)、关系霸权(沈原,2006)、包工体制(潘毅等,2012)等,这些研究基于本土经验较好地解释了当代中国打工阶层所面临的来自资本的剥削与控制。突破单一民族国家的框架,一些研究者关注跨国情境下劳资剥削关系的形成机制。如蓝佩嘉通过对我国台湾地区菲佣的研究,指出契约和被遣返风险束缚了外籍劳工的行为,导致她们只能忍受工作的辛劳和雇主的剥削(蓝佩嘉,2011:56)。刘兴花等运用“跨国生产政治”框架讨论中国赴日劳工的案例,认为外劳制度限制、资方对外劳制度缝隙的利用共同形塑了跨国劳工弱势的结构性位置,进而形成了“市场专制”的生产体制,这是发达资本主义国家或地区“强制剥削”再度兴起的重要机制(刘兴花、王勇,2019:123-153)。显然,与本地工人不同,对跨国移民劳工而言,他们不仅会受到国外雇主的压榨与剥削,而且身处全球劳动力市场,他们还要承受来自外国劳动制度的管制。

(三)移民研究领域的“流动”转向

近年来,随着亚洲地区跨国劳务商业中介的发展和基础设施的强化,有研究者开始关注跨国流动的市场化输出机制和内部动态过程。项飙分析了一个立足于印度但全球运作、名为“猎身”(body shopping)的IT 劳动力管理体系。印度的劳力行通过建立全球劳工数据库来匹配劳工与客户,以此实现资本在全球范围内对劳动力的管理(项飙,2012:159)。劳工们的跨国流动成了一个“被移植”的过程,即工人们以“点对点”的形式从国内直接流入海外被严密控制的工作场所,他们无法与流入地社会发生有机双向互动,始终处于被严格监管的状态(项飙、吕云芳,2011)。通过对跨国移民劳工输出大国(中国和印度尼西亚)的调查,项飙等认为,由细密的管理规则、多样的商业中介、发达的交通通信技术、复杂的合约构成的“跨国流动的基础设施”呈现“内卷化”的趋势,削弱了人们的实际流动能力(项飙、林德奎斯特,2019)。萨卡尔(Mahua Sarkar)基于对新加坡的孟加拉男性移民的民族志调查也指出,成熟的劳动力输出机制使移民劳工在招募过程中受到培训公司和中介代理机构的联合压榨,他们必须缴纳更多费用才能出国打工(Sarkar,2017:171-204)。随着全球劳动力流动与金融市场化,国家与资本对劳工劳动过程的控制已经逐渐转向对劳工流动过程的控制,“流动”不可避免地成为新型的劳动控制渠道。

从迁移动机到劳动过程再到流动机制分析,既有的跨国劳工研究将移民与劳工这两个议题进行了有机结合,为本研究的开展提供了基本的理论支撑。本研究中,我们关注20 世纪90 年代中后期以来赴韩务工的东北移民劳工群体。作为海外华人新移民中的一个显群,我们想进一步追问:东北赴韩移民劳工跨国迁移实践的形塑过程是怎样的?流动的市场机制是如何为实现这种跨国迁移提供可能的?实现跨国迁移后,他们的阶层结构地位发生了什么变化?我们试图从跨国迁移实践的形塑机制、移民在祖籍国与移居国不同社会空间中的阶层地位变化两个方面勾勒东北赴韩移民劳工的群体图像。

二、跨国主义与海外华人新移民

在国际移民研究领域中,海外华人是不可忽视的一个重要群体,备受历史学、人类学和社会学等诸多学科的关注。传统的国际移民研究大多沿用地域主义(regionalism)的分析范式,侧重于关注移民在移入地的生活、适应与发展变化,认为国际移民的迁移是从祖籍地到移居地的单向度、直线性流动与社会适应的过程(周敏、黎相宜,2012)。这些研究往往以本国为中心,再向华人移居地转移,以此探讨海外华人的移民过程、社会的孤立性和融入移居地的过程(周敏,1995)。早期的华人华侨社群研究局限于地域主义的研究视角,割裂了移出国与移入国之间的动态联系。20 世纪90 年代初期,人类学家在研究美国拉丁美洲移民时发现,移民的流动经历及实际生活并不能严格地限定其移出国和移入国的空间属性,由此催生出跨国主义(transnationalism)的概念。此后,波特斯(Alejandro Portes)等学者又对其做了新的补充定义,认为“跨国主义”定义的第一个首要限制条件就是移民群体和其移出国之间必须有长期且持续的关系(Portes et al.,1999:217-237)。从这个意义上来看,跨国主义范式强调的是移民跨越地理、文化、政治边界建立的,维系与联结原籍地与定居地之间的多重社会关系和互动模式。跨国移民(transmigrants)可以被看成建立和维持跨界的家庭、经济、社会、组织、宗教和政治的多重联系的群体,他们往往会运用这些多重联系来调适或抵御其移民过程中遇到的困难(Glick-Schiller et al.,1995:48-63 )。在当代移民研究领域,“跨国主义理论”取代“地域主义范式”成为西方国际移民研究的重要视角(吴前进,2004;丁月牙,2012)。

随着跨国主义理论的兴起,一些国内学者提出应超越跨国移民理论的局限,从更加综合的角度出发理解跨国移民的实质(黎相宜,2019)。跨界指物理空间内的流动,而且在迁移过程中横跨了社会文化边界(李明欢,2005)。跨国迁移不只是身体移动、社会位置变化的过程,也是一个主体身份重新形塑、展开多重自我版图的过程(蓝佩嘉,2011:308)。从“跨国主义”的视角出发,学者们结合经验研究重新考察华人移民在不同社会文化空间中的多重定位与认同。王春光围绕巴黎温州新移民的跨社会建构问题,深入刻画了巴黎温州人在中法之间、在群体内部的社会地位空间格局以及这种格局对他们的社会融合具有的意义和价值(王春光,2000)。刘宏通过印尼华人的案例,从华商网络的社会、经济和政治层面分析社会资本与跨国商业网络的关系(刘宏,2000)。王维和钱江以美国旧金山湾区的中国东北新移民为研究实例,考察了社会资本和非制度性的社会资源配置在当代中国的跨国移民活动中所扮演的具体角色(王维、钱江,2006)。周敏和刘宏考察了在美国和新加坡的华人新移民及其社团组织与祖籍国之间互动模式的变化,认为海外华人的跨国活动及其与祖籍国的互动关系不仅受到个人、社团、祖籍国和移居国的影响,还受到国家关系和地缘政治等宏观因素的制约(周敏、刘宏,2013)。黎相宜通过跨国多点民族志的方法,运用社会地位补偿的理论视角,探讨华南侨乡的三个华人移民群体是如何在丰富多元的跨国实践中重构社会身份与协商所属社会阶层,并以此来抵抗现有世界体系给个体带来的原子化与边缘感的(黎相宜,2019)。这些研究超越了简单的历史叙事,立足扎实的田野经验,把海外华人研究嵌入现代化、全球化的脉络之中,横跨祖籍国与移居国、社会空间与地理空间的边界,成为“跨国主义”与中国经验相结合的重要成果。

尽管学术界对跨国主义尚存在一些争议,但不可否认的是,这一理论视角在很大程度上概括了全球化背景下国际移民发展的新趋势和新特点(Portes,2003:874-892),也为我们理解海外华人移民提供了重要的研究视角。本研究中,我们把赴韩东北移民劳工置于跨国流动的情境中,试图在祖籍国和移居国的多重社会空间中讨论移民劳工的生存困境以及这种生存困境被结构化的过程。

三、转型下的东北与本研究的资料来源

20 世纪30 年代,东北地区开始建成完整的重工业体系,形成以沈阳附近为核心地带的东北亚最先进的工业基地。1949年以后,基于原有的工业基础和紧邻苏联的关系,许多重工业建设项目也都被安排在东北。作为新中国工业的摇篮,“一五”时期苏联援建的156 个重点项目,其中落实的150 项中,有56项建在东北,占投资总额的44.3%(谢雯,2019)。“二五”后期东北地区的重工业体系与地域体系已经形成,其主要的工业品产出在全国占较大份额。 1962 年,东北三省工业总产值达到177.53 亿元,占全国工业总产值的19.3%(国家统计局综合司,1990)。在计划经济时期和市场改革初期,以国家再分配体制为主,东北地区经由单位制度塑造了以大中型工业企业为主导的政治和社会生态。数据显示,1985 年,东北三省的大中型国有企业中职工人数占比(43%)和重工业企业中的职工人数占比(69%)皆高于中国其他地区的平均水平(30%和53%)(国务院全国工业普查领导小组办公室,1988)。在东北地区的建设和开发过程中,大量外来人口迁入使东北地区的人口增长速度一直高于全国平均水平(于潇,2006)。单位制的强吸纳能力成为东北地区重要的制度逻辑和运行机制,也造就了东北地区特有的政治生态格局。

20 世纪90 年代以来,随着体制性和结构性矛盾的日趋显现,东北老工业基地企业设备和技术的老化,企业竞争力下降,就业矛盾突出,资源性城市主导产业衰退,经济发展步伐相对缓慢,东北与沿海发达地区的差距越来越大。东北的国企下岗职工人数在“下岗潮”期间居全国前列。其中,东北三省的下岗职工数在1998—2000 年更是占据了全国总下岗人数的四分之一左右,辽宁和黑龙江的历年下岗职工人数多次跃升至50 万人以上(国家统计局人口和就业统计司、劳动和社会保障部规划财务司,2005)。越来越多的东北人开始走出东北,到全国其他地方寻找工作和创业机会。2010 年全国第六次人口普查显示,东北地区人口净迁出数量达到219.1 万,相当于2000 年的5倍。辽宁、吉林和黑龙江三省共流出人口400余万,减去流入的人口,东三省人口净流出180 万。东北人口外流呈现从北到南的趋势,流入经济较为发达的京、津、沪及广东的东北人口占东北流出人口的68.2%(姜玉等,2016)。

除了传统的跨省流动之外,东北地区的人口跨境流动也越发频繁。东北三省均为边境省份,特别是黑龙江和吉林,陆地边境城市多,人口跨境流动问题极为突出(杨雪等,2013)。2004 年至2007 年,辽宁抚顺累计输出劳务10 万人次,这还不包括通过非正规途径出国的(孟登科,2007)。与浙江、福建等传统侨乡不同,东北地区在历史上并没有大规模移民海外的传统,然而20 世纪90 年代之后,东北成为新的国际劳务输出地,东北人也逐渐成为华人新移民群体中的重要组成部分。近20 年来,迅速增多的海外东北新移民也引起了国内外学者的关注(Paul,2002;Lévy,2005;王维、钱江,2006;赵晔琴,2013)。李明欢比较了巴黎的浙江、福建和东北移民,指出地域性传统的路径依赖关系、国家制度政策的规制性力量以及市场需求关系的绩效原则,共同构建了三种地域性移民模式的差异格局(李明欢,2008)。

本研究主要的实证资料来自对26 位东北赴韩移民劳工的半结构访谈。根据国务院侨务办公室的统计,改革开放以来,中国东北三省的朝鲜族公民通过各种途径陆续移居海外,其中迁入韩国者大约有40 万(曹善玉,2005)。 2011 年,居留在韩国的中国血统者首次突破60 万人,移民途径包括留学、婚姻、就业和非法居留。他们中的大多数是来自吉林和辽宁两省的朝鲜族人,约占旅韩中国人总数的70%(吴前进,2014)。截至2016 年3 月底,居住在韩国境内的中国人总数达98.6 万(王伟,2016)。2018 年7 月至8 月,我们通过滚雪球的方法在以吉林、辽宁为主的东北地区对赴韩务工的东北人进行访谈①。他们中有一部分人是利用假期回国探亲的,也有一部分人曾经有过多年在韩国务工的经历,现已回国。在部分受访者回韩国务工后,我们通过微信、语音聊天等方式进行了在线回访。受访者中,男性15 人,女性11 人,平均年龄39 岁,其中年龄最大的56 岁,最小的24 岁,已婚者占70%。他们的受教育程度普遍不高,初中文化程度者占60%,其余为高中、高职和小学文化程度。去韩国务工之前,他们中有在当地工厂上班的,也有从事销售、个体经营等非正规工作的,还有在农村务农的。他们在韩国期间主要在建筑工地、农场和餐馆等行业工作,属于典型的移民劳工群体。

四、从祖籍国到移居国:跨国流动实践的形塑机制

早期的国际移民研究都将经济因素看成引发移民迁移的重要推力,是否跨国迁移取决于当事人对于付出与回报的估算(Sjaastad,1962:80-93)。一些新近的研究也指出,打工、赚钱是华人新移民实践跨国迁移的重要推力。周敏和刘宏在比较美国和新加坡华人群体时指出,国际移民参与跨国活动的主要目的是寻求更好的、更广阔的创业和就业机会,以便提高个人和族群在移居国的社会地位(周敏、刘宏,2013)。受东北地区的结构转型驱动和基于个体经济理性的考虑,20 世纪90 年代以来,东北人试图通过跨省或跨境迁移来消解个体或家庭面临的生存危机。相关统计数据显示,吉林省边境地区人口跨境流出主要是出于经济目的(经济型流动),外出务工经商是人们跨境流出的主要原因,占96.38%(杨雪等,2013)。我们的20 多位受访者无一例外表示,去韩国的目的就是打工赚钱。

50 岁的阿芳是吉林省通化市辉南县人,去韩国之前,她在镇上的建材厂上班,主要负责建材厂门市部的销售工作。那几年建材生意不景气,厂里改制,被水厂收购。

我当时从家里出来,是我婆婆的外甥媳妇(朝鲜族)给的承诺。她在韩国十年了,已经获得永居权。据说开了一家规模挺大的公司,张口就承诺带我去韩国当个总经理助理什么的,年薪十万元。我看其他亲戚也有去,赚了挺多钱回来的,正好那时候我儿子要上大学,需要花一大笔钱……我就从工厂里辞职不干跟着去韩国了。(LW0715)

东北朝鲜族的跨境流动是一个延续不断的历史现象(沈志华,2011)。 20 世纪50 年代初,中国政府解决了中国朝鲜族居民的双重国籍问题,但是朝鲜族的跨境流动并没有停止。1978 年,韩国开始允许在韩国有亲戚关系且50 岁以上的中国老人进入韩国。1984 年,中韩双方允许公民到对方国探亲,朝鲜族赴韩探亲和定居的人数大大增多。1992 年中韩建交后,中国朝鲜族与韩国人之间的民间互动更为频繁(吴前进,2014)。

一九九几年那时候就有人去韩国打工了,那时候朝鲜(族)人出去的多,汉族人出去的一般都是跟着对象出去的,那时候中国人没有朝鲜族身份没法过去,不好过去。都是看那些朝鲜(族)人从韩国回来,赚到钱了,大家伙儿才慢慢想着往外走,有的就跟着朝鲜族人一起出去,有的自己找别的门路再出去。(BW0720)

随着流动渠道畅通和前期流出者在韩国逐渐打开局面,东北人去韩国也容易得到已外流到韩国的人员在生活和安排工作等方面的帮助和照顾(刘伟江、丁一,2014),这种移民“桥头堡”(孔飞力,2016)在一定程度上加速了东北人赴韩国务工的进程。2011 年,吉林省跨境流出人数占外出总人数的比例为60.6%,韩国为其主要流入地(杨雪等,2013)。孔飞力在分析华人移民迁移海外的百年历程时指出,经由潜在的亲缘、乡缘关系网络编织而成的“通道”在移民的迁移中起到了重要的作用(孔飞力,2016:45)。朝鲜族亲友在韩国落地生根和流动渠道的顺畅为东北人接二连三跨境到韩国打工铺设了重要的“通道”。

与传统的侨乡移民依赖蛇头等非法方式不同,20 世纪90 年代以来市场力量的强大使得劳动力流动的可能性提高,跨国流动变得越来越容易,这意味着越来越多的人可以获得合法出国的机会。我们的受访者中有以研修生身份赴韩打工的,也有通过探亲、旅游等方式入境韩国的。他们中有一部分人在签证有效期内在韩国打黑工,签证过期前回国停留一段时间,然后再次办理旅游签证。也有人在有效签证过期后非法滞留韩国打工,短则一年,长则数年。

我在韩国待了六年,一直是黑着的。最开始是找中介办的探亲签证,花了一万多块钱。后来签证到期了,我寻思着再办签证太费钱了,就干脆没回来,到处换地方打黑工。(SM0718)

我是2003年去韩国的,通过中介办的劳务签,是合法的。后来赶上了金融危机,虽然老板吃住都包,但是工资已经几个月没有发下来了,眼看回国日期就要到了,也没赚到什么钱,我就留下来打黑工了。(JM0722)

1949 年至改革开放的近30 年内几乎没有任何类型的移民离开中国前往海外(孔飞力,2016:334)。改革开放后,国家对经济、社会生活的严厉管控逐渐被打破,人口的跨省、跨国流动开始活跃起来。但是对一个普通中国人来说,办理出国手续非常烦琐。个人护照的申领需要经过单位、街道、派出所甚至国家部委的审批,出国前还要反复核查出身、家庭成分、海外关系、政治思想状况(彭训文,2018)。从80 年代中期开始,因私出国获得批准,但是申请护照的程序依然复杂。90 年代,随着出国留学、探亲、商贸、旅游的全面开放,公安部开始在全国统一执行公民因私出国护照申请和审批程序。2002 年,办理出国申请手续时不再需要提交境外邀请函。2006 年通过的《护照法》进一步明确,申请普通护照只需提交居民身份证、户口簿、近期免冠照片以及申请事由等相关材料,15 日之内即可签发。从严格审批到按需申领,个人申请护照的流程大大简化、时间大大压缩。管制的放开和劳务输出的市场化成为基本的政策共识。

随着出国劳务市场的兴起,大量出国中介机构应运而生。这些出国中介机构中不乏私有的、以营利为目的的机构,他们通过协助个人办理出国出境手续来赚钱。其经营范围除劳务输出外,也包括探亲、旅游、商务、留学等签证事务。这种流动路线是一套打包的格式化流程,其中,商业中介、异国合作伙伴、法律流程、通信技术、高昂的费用等要素共同形塑了这种流动过程和操作逻辑。流动的实现本质上是一种商品,在流水线上被生产、组装、打包,最后发放到客户手中,完成现金交易。这套操作流程中涉及的不同要素只有紧密配合、协调,环环相扣,才能帮助个体实现成功流动的可能。劳务输出的商业化、市场化也在一定程度上催生了各种以非法手段牟利的出国中介组织①。我们可以看到,一方面是管制放开后形成的劳务输出的市场化格局,另一方面国家开始强化对中介市场的长效监管和联合执法机制。项飙等借助“跨国流动的基础设施”概念,解释了为什么跨国劳动力流动在亚洲许多地区变得更为自由,却也更复杂和更昂贵。由细密的管理规则、多样的商业中介、发达的交通通信技术和复杂的合约构成的“跨国流动的基础设施”把流动过程程序化,使流动变成了“被流动”(项飙、林德奎斯特,2019)。“通道”的铺成以及移出国与移入国两地“小生境”的落差,引发了东北移民的海外迁移,而支持、制约和引导流动的过程又在迁移实践中相互作用、紧密缠绕。

五、结构性阶层失序的再生产

跨境迁移之前,我们的受访者中除了部分人原来在农村务农之外,其余大都有过单位就业的经历。由于单位解体或不景气,他们被迫或主动选择放弃单位工作。然而离开单位后,前单位职工大多难以在单位之外找到合适的正式工作。一方面,在工业单位制社会中,单位人被嵌入在一个以家庭为中心并且集中于单位内部的社会网络结构,这种内嵌于单位的社会网络给单位人带来的是高度密集的、信息同质性强的、资源相近的强关系网络,而缺少可以扩展到单位外部的弱关系网络。另一方面,由单位内部形成的专业化职工培训体系和职业技能,在单位以外往往难以获得普遍的社会认可(谢雯,2019)。因此,离开单位之后,他们从事的职业大多是低启动资金、低技术含量,仅满足地方消费需求的非正式工作,例如摆地摊、开出租或做点小买卖等。2005 年至2014 年,笔者在巴黎遇到的东北人,大都也经历过单位下岗,而后以摆地摊、卖杂货或开出租车这样的临时工作补贴家用。他们中有些人曾经是国企干部、工厂骨干,但是下岗之后,原单位体系内积累的“资本”并没有在市场化中显现出来。

1999 年的时候单位彻底倒闭了,我们都下岗了。当我们走向社会的时候,就特别特别难。怎么办呢,还得生活呀!下岗之后就给人家打工,餐馆啊,帮别人卖东西啊,都做过。就是打零工,那得养家糊口,要吃饭啊!(CW0609)

我是2004 年被单位买断的,分到一点儿钱就回家了。这个年纪出来找工作也不好找,要学历没学历,要技术没技术。我原来在单位是搞机床的,出来后发现什么也不会。先是托人找了份保安的工作。后来我和我老婆两个人借钱买了辆车,我们就轮班开黑车。她白天开,我晚上开。(YM0124)

进入韩国之后,这些从单位出来的工人不能有效发挥他们原有的职业技能,而只能进入韩国的低端产业链中。从受访者在韩国的就业来看,他们主要集中在中小制造业、建筑业、种植业、餐饮业等行业,也有做家庭保姆的。其中,男性大多在建筑工地、制造工厂、渔船等地方工作,女性大多在饭店、旅馆等当服务员。由于语言上的障碍和非法身份,大部分人的工作时间长、劳动强度大,薪酬也远低于韩国本地人(李拯宇,2008)。不仅如此,随着移民劳工的增多,同族裔之间的竞争也越来越普遍。

现场(建筑工地)的活儿不好干,累得慌,工作时间不稳定,阴天下雨不能干,赚的钱少……活儿还不好找,现在来打工的人多,经常都抢工作,有时候都主动降工资,我6700(元),别人想抢工作就说6500(元),那不就完了,还是得有熟人才好办事……(LW0716)

我刚去韩国的时候在工地工作,每天的工作就是敲铁,十几斤的重量正常人基本上几分钟就坚持不下去。韩国的监工除了抽烟的工夫基本不会让休息,还经常呵斥。在一起工作的韩国人欺负我不会韩语,总是把最累的活儿推给我。后来离开工地到了一家饭店,也是因为不会韩语,只能在后厨刷盘子,经常一刷就是几个小时,一个人刷到半夜都完成不了任务。(CM0724)

由于缺乏流入地公民权和劳动力市场上自由流动的权利,移民劳工在雇主面前往往缺乏谈判的权利,比较弱势,易受其盘剥(蓝佩嘉,2011;项飙,2012;刘兴花、王勇,2019)。面对这种弱势地位,劳工们只能通过不断地进行自我心理调适等内卷化的方式忍受来自雇主的剥削,以此换取全球化资本生产体系下的经济回报。

我不会说韩国话,吃了很多亏。在找工作的时候人家一看我不会说韩国话,也听不太懂,就不想要我,只能去那些没人愿意去的地方找工作,又脏又累。再不就是老板看你不明白韩国话,把工资压得比较低。(CM0726)

我们干的活儿最脏最累,钱还比韩国人少,工作也很辛苦,唯一的好处就是钱比国内多,要不是为了多挣点,我就回国了。有一次我们干完活儿,厂里的工具没收好,韩国的工头就骂我们,说我们好吃懒做,东西不收好,大概就这个话。结果根本不是我们几个中国人落下的,是一个韩国工人。(JM0724)

移民劳工进入韩国的低端产业不仅是由移民自身的结构性弱势造成的,也与韩国的经济结构有关。从20 世纪80 年代开始,韩国经济持续快速发展使得企业对劳动力的需求不断增长,中小企业纷纷出现劳动力缺口,甚至严重短缺的局面。为解决国内劳动力不足问题,从90 年代开始韩国政府逐步对外开放劳动力市场,先后施行产业研修制和雇佣许可制,两种制度累计引进外籍劳工88.7 万人(金永花,2011)。外国劳动力的补充成为解决韩国劳动力短缺矛盾、满足韩国劳动力市场需求增长的重要途径。在韩国的产业结构中,移民劳工与韩国本地群体形成了就业上的弱替代、强补缺的关系。2003 年,韩国51%的外国劳动力在加工制造业就职,22.8%的在建筑业工作;2005 年外国劳动力在制造业就业比例增至79.6%,其他行业(除建筑业、家政服务等行业)就业比例增至13.6%(金永花,2011)。外来劳动力弥补了韩国一些行业的劳动力短缺,缓解了韩国劳动力市场上某些结构性短缺的矛盾。较低的劳动力成本、低技术或非技术门槛、劳动勤勉度高以及移民身份等,使得外来劳工具备低端劳动力市场上的竞争优势。

实现跨国迁移后,移民劳工不仅改变了自身所处的物理空间位置,而且也会引发社会地位的变化。对全球化背景下的跨境流动者而言,迁移引发的社会地位变化不仅包括族群地位,还包括个人的社会阶层地位。族群地位是一种集体性社会身份,它是基于族群身份认同所形成的,通常具有稳定性、非个人性等特点。族群地位会受到移居国种族分层制度的影响。相比而言,阶层地位则具有个体性和流动性,甚至一定程度上存在竞争性与区隔性。传统的社会阶层地位分析大都局限于单一民族国家内部,强调在静态的社会空间中各地位要素的变化,而忽略了迁移过程对流动者社会阶层地位的影响。一些研究指出,跨国迁移者会不可避免地面临社会阶层的脱位(dislocation)。蓝佩嘉发现,高学历的菲律宾女性到台湾地区当帮佣后,经济地位获得了上升,但社会声望下降,导致社会地位要素之间发生了断裂(蓝佩嘉,2011:33)。一些在祖籍国已经是中产阶级的移民在迁移后可能面临社会地位的向下流动。比如改革开放后移居美国的华人新移民,虽然部分人受过高中及以上教育,但由于英文不熟练以及缺乏北美国家认可的文凭与技术资格,大多数仍在唐人街里的华人族裔经济领域中就业,从事劳动密集型的工作(周敏,1995;黎相宜,2019:46-47)。孔飞力在研究华人新移民的族群飞地时也发现,由于文化上的原因(特别是语言问题),以及缺乏必要的工作证件,他们不可能在正式的经济领域找到工作(孔飞力,2016:367-369)。也有研究指出,跨境流动提升了女性移民在家庭和社会中的地位。如泰国境内来自缅甸、柬埔寨和老挝的女工经历了跨国就业后,经济地位和自主性都得到了提高(陈松涛,2010)。

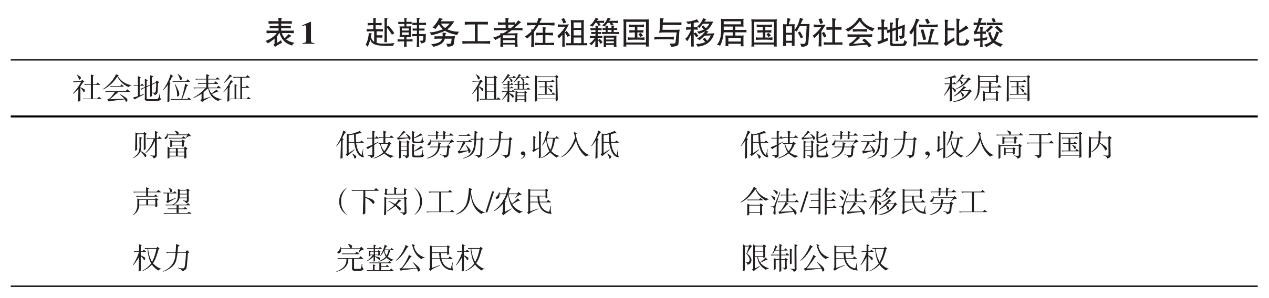

我们的研究发现,赴韩移民劳工在实现跨境流动后也经历了财富、声望和权利诸要素之间的脱位和断裂(见表1)。尽管在迁移后,移民的绝对收入与国内相比有所上升,但社会声望与权利却处于移入国的社会底层。由于缺乏工作技能以及语言、文化上的差异,他们不得不忍受政治、社会层面的限制。日本社会学家广田康生指出,“跨境者”的劳动力虽然被商品化,但在政治和法律上却被置于一种受束缚的状态(广田康生,2005:139)。物理空间上的跨国迁移并没有改变东北移民在祖籍国产业结构中的弱势地位,相反,就业的边缘化和在韩国劳动力市场上的补缺地位,使得他们在韩国主流社会中处于结构性劣势。东北产业结构转型导致的集体性阶层结构断裂和韩国低端劳动力市场的吸纳机制共同形塑并强化了赴韩移民劳工“结构性阶层失序”的再生产过程。

六、结论与讨论

随着全球化的推进和社会流动的加快,移民与劳工这一全球化的议题和跨学科的研究领域成为当代国际学术界的热点话题。海外华人研究也经历了从单一的史学研究向社会科学研究的全面转型。有别于浙江、福建等地传统的侨乡移民,近20 年来,作为一个新的地域移民群体,东北新移民已成为海外华人移民群体中的重要组成部分,也成为理解东北社会结构转型的重要切入口。20 世纪90 年代以来,作为老工业基地的东北三省,其传统而固化的产业结构严重制约了当地经济的发展。资源枯竭、设备老化、产业结构单一,内生发展动力严重不足使得作为人口流入地的东北开始频繁出现跨省跨境人口外流现象。由于地理位置优势及东北朝鲜族迁移等历史原因,韩国成为东北人远赴海外谋生的重要目的国之一。东北赴韩移民劳工群体只是东北人移民海外的一个缩影。这背后折射出了东北地区的结构转型与国家、社会之间的内在张力。

运用跨国迁移的实践策略,东北赴韩移民实现了物理空间与社会空间的双重跨越。借助由熟人关系网络搭建的跨境迁移“通道”以及移出国与移入国之间的“小生境”落差,他们成功完成了跨境的物理空间迁移。在韩国的产业结构中,东北移民与韩国本地群体形成了就业上的弱替代、强补缺的关系。在这个空间迁移过程中,东北移民在祖籍国产业结构中的劣势地位与韩国的产业结构缺位之间形成了互嵌与耦合关系,从而使得移民劳工的阶层地位被结构化与再生产。在祖籍国和移居国的不同社会空间中,移民劳工的社会地位要素存在不一致性。阶层地位的脱位、社会境遇的边缘化以及与移居国主流社会之间的疏离使得移民更愿意与祖籍国保持密切的跨国联系,包括与祖籍国的亲人以及与同在移入国生活的同胞之间的联系。

本研究试图在经验事实的基础上,呈现海外东北人跨国迁移实践的过程及阶层地位的再生产机制。移民“通道”的铺成、管制的放松、市场化中介的运作以及韩国劳务市场的开放为东北人实现跨境流动提供了可能。东北产业结构转型导致的集体性阶层结构断裂和韩国低端劳动力市场的吸纳机制共同形塑并强化了赴韩移民劳工的“结构性阶层失序”的再生产过程。本研究希望能对现有的海外移民劳工的实证研究进行一些补充。但是,由于在资料收集方面,受语言、国界等因素的影响,我们并没有前往移民劳工的工作场所进行实地调研,也没有更深入地了解移民劳工如何通过进一步的跨国实践策略来消解或抵抗移居国主流社会带来的边缘感与疏离感,在此基础上重塑新的社会身份与主体性认知。这些将是我们未来进一步探索的课题。

(注释与参考文献从略,全文详见《社会学评论》2022年第2期)