社会政策

“就业—生育”关系转变和双薪型家庭政策的兴起——从发达国家经验看我国“二孩”时代家庭政策

“就业—生育”关系转变和双薪型家庭政策的兴起——从发达国家经验看我国“二孩”时代家庭政策

蒙克

原文载于《社会学研究》2017年第5期。

摘要:任何社会政策的制定都建立在社会经济变量间的某种因果关系之上。本文使用工具变量对22个经合组织(OECD)国家的面板数据(1960-2010年)进行了因果识别,发现对于西方国家以提高生育率为目标的家庭政策而言,妇女劳动参与率与总和生育率之间的“反J型”关系是重要的影响因素。近年来,这对变量由负相关向正相关转变,使得促进女性就业的双薪型家庭政策取代鼓励妇女居家看护的通用型家庭政策成为主流。因此,采取何种家庭政策来提高生育率取决于妇女劳动参与率与总和生育率之间的关系,这是我国当前“二孩”时代制定家庭政策时应予借鉴的经验。

关键词:家庭政策;“就业—生育”关系;总和生育率;妇女劳动参与率

一、研究问题

家庭政策是现代政府用于影响家庭的生育、看护、社会化、资源分配以及劳动力供给等社会功能发挥的一系列政策工具的总称(Dey & Wasoff, 2013)。家庭政策之所以会成为当今社会政策研究的重点,是因为在20世纪80年代西方福利国家进入收缩期后,它是惟一一个因政策调整而非结构性原因实现支出扩张的社会政策门类(Ferragina & Seeleib-Kaiser, 2015)。自1980年以来,在经济合作与发展组织(OECD)国家中,只有养老、医疗和家庭政策三个社会政策领域出现了支出增加的趋势。然而,养老和医疗支出增加是由于人口老龄化增加了对养老金和医疗服务的需求,并非政府提高了养老和医疗保障的待遇(Hay & Wincott, 2012);惟有家庭政策支出增加是政府主动提高家庭政策的标准所致。

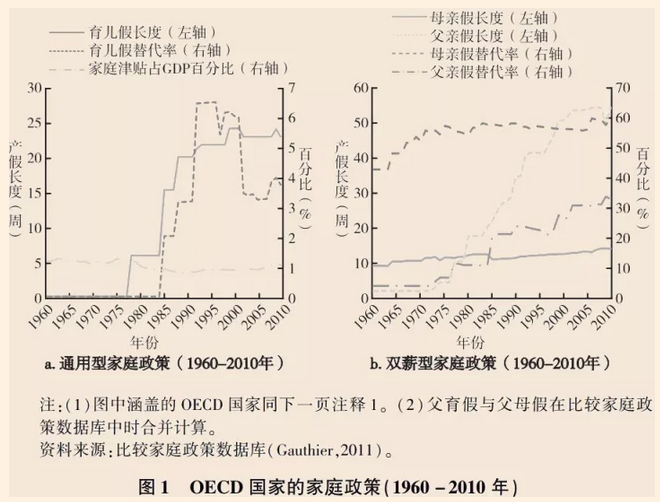

虽然家庭政策总体趋于扩张,但这种扩张态势在不同类型的家庭政策间是不均衡的。科尔皮(Korpi, 2000)将发达国家的家庭政策分为三类:鼓励女性承担传统居家看护角色的通用型家庭政策(general family support)、帮助女性平衡“家庭—工作”职责从而促进妇女劳动参与的双薪型家庭政策(dual-earner support),以及政府不干涉性别分工的市场型(market-oriented)家庭政策。根据费拉里尼(Ferrarini, 2006)的细化,通用型家庭政策包括发放给幼儿家庭的家庭津贴(family allowance)和给予定额补助(flat-rate)的育儿假,双薪型家庭政策包括将补助与薪资挂钩(earning-related)的母育假(maternity leave)、父育假(paternity leave)和父母假(parental leave),至于市场型家庭政策则意味着上述两组政策工具均不发达。图1中的左图和右图分别显示了1960年以来OECD主要国家在通用型和双薪型家庭政策上的政策力度。可以看到,在通用型家庭政策中,家庭津贴的停滞和收缩很明显,而育儿假则只是时间上有所延长,其替代率也在20世纪90年代后出现了大幅下滑;与之相比,在双薪型家庭政策下,母亲产假的时长和替代率(即假期中所获补贴占工资收入的百分比)发展态势平稳,而父母假(含父育假)在这两方面都得到了快速的扩张。可见,西方社会家庭政策近年来发展的重点是双薪型家庭政策。

双薪型家庭政策的兴起提出了一个现有理论无法回答的难题。20世纪70年代末以来,主要西方国家迎来了“第二次人口转型”,其生育率长期低于更替水平。为了提高生育率,西方国家将家庭政策作为重点(Thévenon & Gauthier, 2011)。然而,经典的经济学论述认为,妇女的劳动参与会提高生育子女的机会成本,降低生育意愿,因此与生育水平呈负相关(Becker, 1991)。既然如此,那为什么希望提高生育率的发达国家还会选择鼓励妇女就业的双薪型家庭政策?这类家庭政策会削弱女性离职居家生养后代的动力,促进妇女的劳动参与,岂不是与提高生育率的目标自相矛盾?目前尚未有社会学和公共政策的文献对这个问题作出解释。

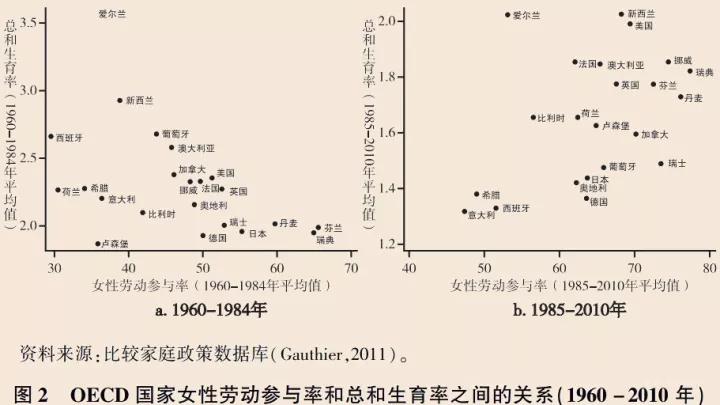

本文认为,解释双薪型家庭政策的兴起,尤其是回答上述难题,关键在于理解妇女劳动参与和总和生育率之间关系的变动。人口学文献早已发现,以1985年为界,这对变量间的关系已经从传统经济学理论所认为的负相关(图2a)转变为正相关(图2b)。正是由于出现了这一正相关关系,西方政府才会选择推行促进妇女就业的双薪型家庭政策来提高生育率。

因此,这种“就业—生育”关系的反转,即妇女劳动参与率和总和生育率之间的关系由负相关转变为正相关是解释双薪型家庭政策兴起的关键。本文利用22个OECD国家的面板数据(1960-2010年)来论证这一观点,以弥补我国现有文献主要依赖家庭政策跨国截面数据且缺乏严格计量分析的不足(例如Ferragina & Seeleib-Kaiser, 2015;吴帆,2016)。

二、文献:西方国家家庭政策的种类、演变和发展动因

虽然西方国家扶持家庭的政策可追溯到20世纪20年代,但福利国家在二战后迎来全面发展的“黄金时代”,增长重心还是养老、医疗、失业等传统社会政策领域。这些领域是实现资本主义社会中劳动力去商品化(decommodification)和塑造社会分层结构的重要政策变量,于是20世纪80、90年代成为了强调阶级冲突的福利国家研究主导范式——权力资源论——的研究重点。由于家庭政策的制定并无明显的阶级政治的痕迹,因此它常常被经典社会政策理论所忽略(可参见Esping-Andersen, 1990)。

家庭在社会政策理论建构中的缺失,在20世纪80年代后传统社会政策领域增长停滞、家庭政策支出不断扩张的背景下愈加显得不合时宜。许多学者呼吁应在福利国家研究中引入家庭以及社会性别(gender)的视角。对社会性别的强调源于对权力资源论的借鉴。权力资源论强调资本主义社会中阶级间的冲突,以此为出发点来研究劳工阶级如何借助国家的力量获得收入支持和社会福利,减少自身对市场和资本家的依赖,摆脱资本主义制度的剥削。沿循这一基本路径,家庭政策文献强调男女两性间的不平等,以此为理论基点来思考家庭政策能否减少女性对男性的经济依赖,以对抗父权制的压迫。后者的具体体现之一就是传统工业社会中强调“男主外,女主内”的性别分工。刘易斯(Lewis, 1992)将这一分工称为“男性养家体制”(male-breadwinner regime),并按照对该体制的维护程度对福利国家进行了区分,首次将性别和家庭的分析维度引入福利国家文献。

可见,如果我们将视角从强调资本主义制度下劳资间的阶级对立转向关注父权制下两性间在社会性别分工上的不平等,是否维护传统的男性养家体制便成为对社会政策进行分类的一个新标准。将该标准用于家庭政策领域,我们便得到了科尔皮(Korpi, 2000)的家庭政策分类:(1)通用型家庭政策,旨在鼓励妇女退出劳动力市场并专注于履行家庭责任,从而固化传统的性别分工;(2)双薪型家庭政策,旨在通过帮助女性平衡工作和家庭来鼓励妇女就业,从而促进两性间的平等,削弱旧有的男性养家体制;(3)市场型家庭政策,意味着政府不对社会性别分工的塑造进行干预,而是将其交给市场力量来完成。

因此,不同的家庭政策工具具体应属于哪一类家庭政策,便取决于它的效果是维持还是削弱建立在传统性别分工基础之上的男性养家体制。西方福利国家发展初期推行的往往都是支持男性养家体制的通用型家庭政策。例如,始于战后初期的育儿津贴(child benefits)旨在为有子女的家庭提供现金补贴,并且补贴随子女数目增多而增加,因此为妇女承担居家养育的传统性别角色提供了激励,减少了妇女的劳动力供给(Jaumotte, 2003)。除了这种以家庭为单位发放的家庭津贴(family allowance)外,早期的家庭政策还包括生育补助(maternity grant)。生育补助在孩子出生时以定额支付(lump-sum transfer)的形式发放。由于补助额度并不与妇女的工资挂钩,因此它对于弥补妇女生育后的收入下降效果有限,不利于帮助女性参与劳动力市场,本质上还是在维护男性养家体制。

20世纪70年代后,通用型家庭政策主导西方家庭政策领域的情况发生了改变,双薪型家庭政策开始兴起。首先,与收入挂钩的生育保险(earnings-related maternal insurance)替代了之前的生育补助,同时各发达国家也延长了母亲产假并提高了生育保险给付的替代率。生育保险主要通过两个机制来促进妇女就业:(1)生育保险的给付与劳动力市场收入相挂钩的制度设计给了妇女参与就业的动力,因为若是没有工作就生育后代,就只能领取到水平较低的定额补助;(2)对于已工作的妇女,由于生育将导致就业中断,于是国家一方面通过法律规定其工作必须予以保留,同时通过较高的生育保险替代率维持其生活水平,总的效果就是保证了妇女不会因为生育而离开就业市场,保证了其在劳动力市场的驻留(labor market attachment)。因此,与收入挂钩的生育保险与相关产假便成为典型的促进妇女就业的双薪型家庭政策。其次,除了改革生育保险的制度安排以外,促进父亲承担家庭看护的责任也被提上议程。能够在父母双方间分配使用的带薪父母假应运而生。这类政策最早在瑞典(1974年)和挪威(1979年)推行,允许根据家庭需要让父母双方自由分配与收入挂钩的带薪假期。通过鼓励父亲分担传统上被视为母亲职责的家庭看护责任,父母假直接挑战了传统的男性养家体制,促进了两性平等,而且有助于女性早日重返劳动力市场,是重要的双薪型家庭政策。最后,作为父母假的延伸,瑞典、丹麦、法国、比利时等国在20世纪80年代后推出了带薪父育假(paternal leave),规定了只能由父亲申请使用的带薪产假。此举是为了解决父母假中男性使用率过低的问题,也是改变传统性别分工的进一步努力。

虽然最近三十余年双薪型家庭政策在西方国家渐成主流,但这并不意味着通用型家庭政策在这段时期就没有革新。事实上,育儿假(childcare leave)于20世纪80年代以后在丹麦、挪威和法国等国兴起,为通用型家庭政策增加了新的工具。育儿假允许父母在双方的产假结束后继续请一段时间的假来照顾幼儿。然而,由于这段时期的补贴均以定额支付的形式给出,并不与收入相联系,对于家庭而言最理性的选择是由父母中收入较低的一方来使用育儿假。一般情况下,女性的收入低于男性的可能性较大,因此使用育儿假的多是母亲。同时,育儿假越长,妇女就越难以重返劳动力市场(Morgan & Zippel, 2003)。所以,育儿假本质上固化了传统的性别分工。

从以上对家庭政策工具的简要回顾可以看出,西方家庭政策的发展经历了从以通用型家庭政策为主转向倚重双薪型家庭政策的过程。探索这一转变背后的动因是什么,成为家庭政策研究的一大焦点。现有文献可分为两条脉络,分别强调家庭政策演变的社会经济背景和政治基础。西方国家在20世纪后半叶经历的三类社会经济变迁成为影响家庭政策制定和改革的重要因素。首先是人口老龄化。如前所述,进入第二次人口转型的发达国家迎来了长期低于更替水平的生育率,这使得预期寿命增加带来���人口老龄化趋势进一步加剧。这一趋势对经济发展,尤其是社会保障系统造成了巨大的压力,迫使西方政府加大家庭政策的力度以提高生育率水平(Esping-Andersen, 2009)。其次,妇女劳动参与率的提高催生了“新社会风险”(new social risks),要求政府以新的家庭政策来加以应对(Bonoli, 2005)。经典福利国家处理的主要是传统社会的风险,即工人由于失业、工伤、年老等原因不得不退出劳动力市场、失去收入来源的风险。当后工业社会的服务经济兴起之后,女性日益成为就业大军的重要组成部分,而由于女性的专属特质所带来的退出劳动力市场的可能性就成为传统福利国家难以照顾到的“新社会风险”。这类风险中最重要的就是女性因生育而不得不经历的就业中断和收入下降。这要求国家采取家庭政策来为这段就业中断时期提供收入支持,从而保障女性和幼儿的福利水平。最后,随着妇女受教育水平的提高,越来越多的妇女能够凭借自身较高的技能水平带来的议价能力从雇主和国家那里争取到更好的福利待遇(Fleckenstein et al., 2011),从而推动家庭政策的发展。

社会经济领域的变迁对家庭政策提出了需求,但社会需求从来不会自动转变为公共政策,除非它能够得到政治力量的代言。那么影响家庭政策制定的政治力量是什么?基于家庭政策在北欧国家的经验,有文献认为双薪型家庭政策的推动者是左翼政党(如社会民主党)和有组织的妇女运动,因为他们出于对两性平等的追求,主张推动男性承担家庭看护责任和促进女性的劳动力市场参与;与之相反,保守的右翼政党出于维护传统家庭价值和提高生育率的考虑,要求保持男性养家体制,因此主张通用型家庭政策(Iversen & Stephens, 2008)。然而对近年来家庭政策改革的观察却发现,右翼政党在欧洲国家(例如德国)推动了很多双薪型家庭政策的出台,因此有论者认为当代家庭政策的政治基础是跨阶级的(Fleckenstein & Lee, 2014)。

从社会经济变迁和政治支持来源来解释家庭政策演变的两条脉络,从不同角度为我们理解该类政策提供了洞见,但它们仍然有难以克服的缺陷。首先,认为家庭政策的扩张是为了应对低生育率的观点无法解释为何增长得最多的家庭政策类别是双薪型家庭政策。因为就如下文将要详细讨论的,新家庭经济学(new home economics)认为女性就业和生育率呈反比。既然如此,那么为什么希望以提高生育率来回应老龄化问题的西方政府会选择鼓励妇女就业的双薪型家庭政策?其次,“新社会风险”理论也无法解释为何只有双薪型家庭政策在近年得到了发展。从理论上而言,应对女性由于生育造成的收入降低,还可以采用通用型家庭政策,即通过提供慷慨的家庭津贴来弥补收入的损失,进而鼓励女性成为居家主妇。换言之,传统的男性养家体制本身就是一种处理女性社会风险的制度安排。既然如此,那为什么近年来西方国家应对女性社会风险的措施是双薪型家庭政策,而不是可以实现同样功能的通用型家庭政策?再次,如果女性通过教育获得的高人力资本能够迫使雇主采取更好的与家庭相关的公司福利,那么我们应该观察到由企业提供的家庭福利的增长,即市场型家庭政策的扩张。然而我们并没有观察到这种公司福利对国家社保的“挤出”现象。相反,我们看到的是国家主导的双薪型家庭政策的兴起。

综上所述,现有文献难以解释双薪型家庭政策的扩张。本文接下来将提出一个关于家庭政策演变的理论,强调在反身性现代性和风险社会条件下妇女就业和生育间关系的转变。我们将看到,正是因为妇女劳动参与率和生育率之间转向了正相关关系,促进妇女就业的双薪型家庭政策才能够服务于提高生育率的目标,从而推动了双薪型家庭政策的兴起。

三、理论:风险社会、“就业—生育”反转和双薪型家庭政策

任何公共政策的制定都建立在对某种因果关系的认识之上,这种因果关系的变动将触发公共政策的变迁。理解家庭政策主导类型的变迁,尤其是双薪型家庭政策的兴起,需要了解一对重要的因果关系,那就是妇女劳动参与率和总和生育率之间的关系,本文称之为“就业—生育”关系。

对“就业—生育”关系最经典的论述来自于加里·贝克尔创立的新家庭经济学。在他看来,妇女的劳动参与率和生育率之间存在负相关(Becker, 1991)关系。因为女性的劳动收入提高了生育的机会成本,从而降低了生育意愿。该论断得到了OECD国家早期的跨国数据的支持:妇女劳动力市场参与率越高的国家总和生育率越低(图2a)。然而,进入20世纪80年代后,女性劳动力市场参与率与总和生育率之间的关系转变为正相关(图2b)。桑德斯托姆和斯塔夫德(Sundström & Stafford, 1992)首先观察到1988年时22个OECD国家的女性就业率和总和生育率之间呈正相关关系。事实上,发达国家的女性“就业—生育”关系,不管是用劳动参与率还是就业率来衡量,都已在1985年后系统性地转变为正相关(Ahn & Mira, 2002)。有质疑者指出,女性推迟生育的行为与社会经济发展恰好同时出现会造成后者与总和生育率的虚假相关。针对这一批评,有研究分离了近年来西方国家生育率提高中的这种进度效应(tempo effects),证明这一提高确实是由于生育数量增加所导致的(Schmertmann et al., 2014)。换言之,女性劳动参与率与总和生育率之间的正相关关系真实存在。

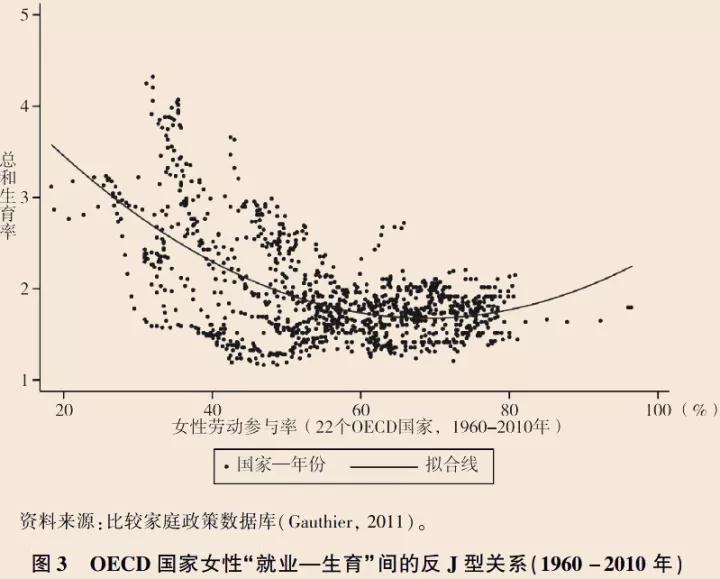

这种“就业—生育”关系由负变正的反转,与近年来所发现的另一重要人口现象相一致,那就是生育率和社会经济发展水平之间的反J型关系。在2009年发表于《自然》(Nature)的一篇重要文献中,米尔斯基莱及其合作者(Myrskylä et al., 2009)首次报告了一个现象:随着人类发展指数的逐渐提高,生育率先下降,而后缓慢回升。虽然该观点受到了其他学者的挑战(Furuoka, 2013),但最新证据支持这一反J型关系的存在(Lacalle-Calderon et al., 2017)。这批文献将生育率在社会发展达到一定水平时触底回升的原因归结于随着社会进步而到来的两性平等。而后者的一个重要体现就是作为女性经济独立前提条件的妇女劳动参与。换句话说,生育率和社会经济发展的反J型关系说明生育率和女性劳动力市场参与间亦可能存在反J型关系。确实,从1960年至今,女性劳动参与率与总和生育率的关系发生了由负到正的转变。同时,这一时期的妇女劳动参与率也在逐渐上升。将这两个现象结合在一起,我们可以得到一个经验观察:妇女的劳动力市场参与率与总和生育率呈现反J型关系,即随着女性劳动参与率的提高,总和生育率先下降,然后略微上升(如图3所示)。

那么是什么造成了这种“就业—生育”关系由负变正的J型反转?本文认为,反身性现代化改变了女性对自身性别角色的定位,同时风险社会的出现让个体趋于风险规避(risk-averse)。新的性别角色定位加上风险规避行为,使得女性将就业和财务安全当作生育的前提条件,从而导致“就业—生育”间的关系变为正相关。反身性现代化是西方社会在20世纪70年代后对传统工业化社会的社会规范和制度所进行的批判和反思(Beck et al., 1994)。它强调个人自主性(individual autonomy)的实现,主张个人的价值和社会角色应由其自身而非任何习俗或权力机构来定义,具体表现是20世纪60年代兴起的反叛传统工业化时期的国家—社会关系、道德规范、经济生产方式乃至国家间关系的公民平权运动(种族之间和两性之间)、性解放运动、绿色环保运动和反核武器运动等。而确保个体权利和尊重个人选择的另一面,就是个人需要承担其选择的全部责任。这种个人承受所有后果的局面,就是风险社会(risk society)的重要特征(Beck, 1992)。换言之,风险社会最重要的特征并不是新风险的创造,而是当个人摆脱所有传统和机构的束缚后,作为自由的代价,他也成为所有风险的惟一承受者。在这种情况下,大多数个体为了实现个人价值,必然会采取风险规避的方式(Mcdonald, 2006)。

这对于女性来说也不例外。传统工业社会中,西方妇女接受父权制对自己社会角色的定位,以成为妻子和母亲作为自己的第一天职。当女性以家庭作为自己的首要选择时,如家庭和工作出现冲突,她会以牺牲后者的方式来解决这一冲突(例如在结婚后辞去工作,或在孩子出生后减少工作时间甚至退出劳动力市场,等等)。然而在反身性现代化的影响下,女性不再无条件地接受传统的社会角色,转而追求个人价值的实现,而这种实现的基本前提就是通过参与劳动力市场来获得经济上的安全和独立(Castles, 2003)。同时,风险社会的出现促使女性在实现个人价值的过程中尽量规避可能出现的风险,包括由生育和相关家庭责任带来的脱离劳动力市场和收入降低的“新社会风险”。妇女的这种风险规避行为一方面降低了其生育意愿,另一方面则使其改变了处理家庭和工作间冲突的方式。与之前牺牲工作来保证家庭不同,如今稳定的工作成为建立家庭的基础,因为附着在工作上的收入和福利所带来的经济独立才是应对家庭和子女带来的风险并确保个人价值实现的最好保障。在反身性现代化和风险社会的共同作用下,妇女就业成为组建家庭和进行生育的前提,从而促使女性“就业—生育”之间的关系转变为正相关。

基于上述讨论,我们可以理解西方社会中妇女“就业—生育”关系呈反J型的原因。当女性的就业岗位较少、妇女劳动参与率较低时,机会的缺乏让女性更可能屈从于传统赋予的妻子和母亲的角色,为顾及生育和看护等家庭责任而牺牲工作,从而导致“就业—生育”关系的负相关。而妇女劳动参与率的不断提高使得越来越多的女性开始摆脱传统性别角色的限制,追求自身价值的实现。在这一过程中,女性对市场风险的规避使得稳定就业成为建立家庭和生育子女的前提,从而将“就业—生育”关系逆转为正相关,使得妇女劳动参与率持续提高,最终引致生育率的反弹。

“就业—生育”关系由负转正的原因并非本文重点。本文关心的是这种“就业—生育”关系的反转对家庭政策的演变会造成怎样的影响。本文认为,女性“就业—生育”间的关系由负相关向正相关转变造成了两个后果。首先,这一转变使政府可以通过促进女性就业来提高生育率。也就是说,政府可以出台相关政策,在为妇女参与劳动力市场提供激励的基础上鼓励生育,例如将产假期间的补助待遇与工资挂钩,鼓励丈夫在孩子出生后分担家庭责任以便让产妇早日重返就业岗位,等等。如前文所述,这类政策就是双薪型家庭政策。其次,女性就业和生育率提升两个目标的重合,使得主张提高生育率的右翼政党逐渐转向支持鼓励女性就业的政策,从而与追求女性就业和两性平等的左翼政党就双薪型家庭政策达成共识。正是这样的跨党派共识为双薪型家庭政策的扩张提供了必要的政治支持。因此,本文的核心假说是:“就业—生育”关系的反转促进了双薪型家庭政策的兴起。接下来的实证部分将对其进行计量检验。

四、实证

检验本文核心假说所需的实证分析分为两步。首先,我们要构建这一假说的自变量,即量化一个OECD国家在某一特定年份所面临的女性“就业—生育”间的相关关系究竟是正还是负,以及正/负相关的程度如何。其次,本文将检验其核心假说:如果增加女性就业所带来的总和生育率变动是负向的,那么这个国家在这一年份面临的就是呈负相关的“就业—生育”关系,从而不会积极推行双薪型家庭政策;但如果这一变动是正向的,那么该国在这一年面对的就是正相关的“就业—生育”关系,从而会积极推行双薪型家庭政策。

(一)量化“就业—生育”反转的程度

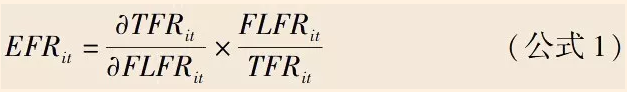

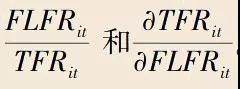

刻画妇女劳动力市场参与率的变动对总和生育��的影响,可以借用经济学中“弹性”(elasticity)的计算思路。在经济学中,弹性用以描述当变量A提高1%时变量B相应提高/降低的百分比。将其计算方法应用到妇女劳动参与率(Female Labor Force Participation,简称FLFP)与总和生育率(Total Fertility Rate,简称TFR)这对变量的关系上,我们可以得到如下的“就业—生育”间关系(Employment-Fertility Relationship,简称EFR)的计算公式:

这一公式实质上计算的是妇女劳动参与率的总和生育率弹性(TFR elasticity of FLFR),表示在一个国家(用i表示)的某一年(用t表示)中,女性劳动力市场参与率提高1%,总和生育率变动(提高/降低)的百分比。

用于构建该变量的公式分为两部分:

前者用现成数据代入计算即可,但后者是总和生育率对女性劳动力市场参与率的偏导。因此要计算后者,需要先估计出以女性劳动力市场参与率为自变量的总和生育率的函数。如前文所述,这两个变量间可能存在反J型关系。因此,本文借鉴现有文献(Myrskylä et al., 2009),用二次函数来刻画女性劳动力市场参与率与总和生育率之间的关系:

其中,i表示国家(i=1,2,3,…,22),t表示年份(t=1960,1961,…,2010),εit 表示误差项。如果女性劳动参与率与总和生育率是反J型关系的论断成立,那么β1和β2都应具有统计显著性,且β1应为正数。Xit是控制变量,包括一系列可能影响总和生育率的主要社会经济因素:人均实际GDP、服务业就业比重、受过高等教育的女性比重(Barro & Lee, 2013)和女性议员比重(用以衡量妇女的政治地位和有组织的妇女政治力量)。变量的测量方法和数据来源详见表1。

本文采用面板修正标准差方法(Panel Corrected Standard Error,以下简称PCSE)来估计上述方程,并对一阶自回归(AR1 autocorrelation)和面板层面异方差(panel-level heteroskedastic errors)进行修正(Beck & Katz, 1995)。该估计方法能够有效处理面板数据结构中误差项之间截面相关和时序相关以及截面异方差等问题,是跨国定量研究中的主流估计方法。

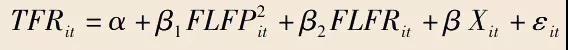

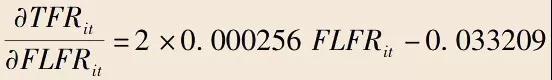

表2报告了对基准模型的估计结果。模型1只包括女性劳动参与率及其平方项,模型2加入了其他的干扰变量。可以看到,女性劳动参与率及其平方项均在0.001的水平上具有统计显著性,且前者系数为负,后者系数为正。这说明随着女性劳动参与率的提高,总和生育率先下降后上升,符合我们对二者间呈反J型关系的预期。本文对这一分析进行了一系列稳健性检验,包括控制住总和生育率的滞后一期,以及使用不同的估计量,例如广义最小二乘法(Generalized Least Squares)和根据Driscoll-Kraay方法计算标准误的固定效应模型(Driscoll & Kraay, 1998)。所有结果都支持女性劳动参与率与总和生育率间的反J型关系(具体结果未列出,可向作者索取)。

于是,基于模型1的结果,我们可以写出女性劳动参与率与总和生育率之间的二次函数的具体形式:

方程两边对FLFRit求导,我们可以得到:

将上式代入公式1,我们可以计算出22个OECD国家在1960-2010年中每一年的女性“就业—生育”间的关系,从而构建出本文的核心自变量,其正/负值分别代表女性劳动参与率与总和生育率之间的正/负相关。

(二)“就业—生育”反转与双薪型家庭政策的扩张

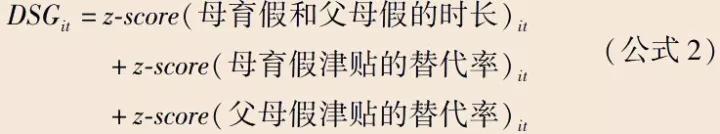

上一节已经测量出各国所面对的“就业—生育”反转的程度,本节将其作为自变量来解释双薪型家庭政策的兴起。如前所述,发达国家的双薪型家庭政策主要包括三类:带薪母育假(即产假)、带薪父母假和带薪父育假。每类假期都有各自的时长和替代率。因此,我们需要构建一个综合性指标,用以衡量双薪型家庭政策的总体待遇程度。本文借鉴福利国家的政治经济学文献中测量社会福利慷慨度的方法(Esping-Andersen, 1990; Scruggs et al., 2014),先分别计算上述各类产假的时长和替代率各自的标准分数,再将所得的标准分数加总后得到双薪型家庭福利的慷慨程度(Dualearner Support Generosity,简称DSG)。计算公式如下:

经由上述公式计算出的双薪型家庭政策的完善程度便是我们要解释的因变量,自变量则是上一节构建出的“就业—生育”间关系(FER)。要考察这二者间的关系,我们需要估计如下方程:

其中,i代表国家(i=1,2,3,…,22),t表示年份(t=1960,1961,…,2010),εit表示误差项。如果本文的“就业—生育”反转推动双薪型家庭政策扩张这一假说成立的话,那么β1应表现出统计显著性,且符号为正。根据文献综述,Xit包括四类控制变量(见表1):首先,文献认为后工业化社会和服务经济催生的新社会风险为家庭政策的扩张提供了社会需求。为控制住这一竞争性假说,回归方程中加入了人均实际GDP和服务业就业比重,用以衡量后工业化经济的结构性条件;其次,有理论认为妇女的高人力资本能够为其争取到更好的家庭福利,因此控制变量应包括受过高等教育的女性比重;再次,方程还控制了家庭津贴和育儿假的待遇水平,因为这两类通用型家庭政策和双薪型家庭政策间可能存在替代关系;最后,由于政党和妇女运动会影响家庭政策的选择,因此方程应控制住意识形态方面主要党派(左翼政党、中间党、中右政党和右翼政党)和女性议员的议会席位比重。由于家庭政策立法后会延续多年,因此方程中还须控制住因变量的滞后一期。与前文一致,方程基准模型的估计仍采用对一阶自回归和面板层面异方差进行修正的面板修正标准差方法(PCSE)。

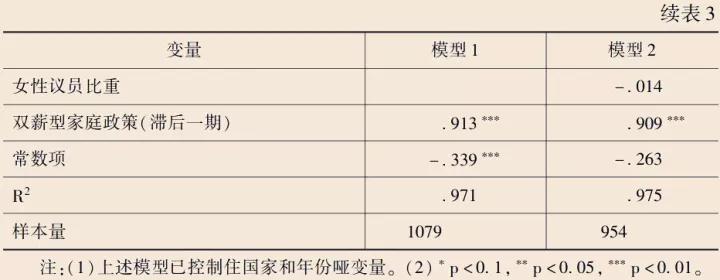

表3展示了基准模型的估计结果。模型1只包括自变量——“就业—生育”关系(EFR),具有统计显著性,且系数为正。该结果在包含所有控制变量的模型2中仍然成立。这支持了本文的核心假说:一个国家女性就业和生育之间正相关关系越强,越是倾向于积极推行双薪型家庭政策。换言之,女性劳动参与率和总和生育率之间的关系由负相关向正相关转变促进了双薪型家庭政策的发展和扩张。针对这一结果,本文使用广义最小二乘法和Driscoll-Kraay标准误固定效应模型重新对方程进行了估计,稳健性检验的结果仍然支持本文假说(结果未列出,可向作者索取)。

本文对以往认识的一个挑战,就在于将女性就业和生育之间由负相关转向正相关作为双薪型家庭政策兴起的原因而非结果。的确,有观点认为双薪型家庭政策具有减小女性工作和家庭责任间冲突的效果,因此会促使女性就业和生育间的关系向正相关转化。为回应该论点,本文采用了三种计量方法,在实证上处理可能存在双薪型家庭政策导致“就业—生育”反转的逆向因果问题(结果未列出)。首先,使用所有解释变量的滞后一期来替代其当期值,从时序上来消除逆向因果。其次,使用工具变量法来对方程进行重新估计。工具变量需要与可能存在内生性的自变量(即本文的“就业—生育”反转)相关,但与因变量(以及误差项)不相关。因此,本文选择女性生育首胎时的平均年龄和非婚生子女占全部新生儿的比重来作为工具变量。很明显,这二者与双薪型家庭政策的制定没有关系,但它们都与“就业—生育”间关系的反转相关。如前所述,“就业—生育”间关系反转的出现是由于女性在风险规避的动机之下,将工作和财务稳定视为生育的前提条件。由于获得经济安全需要时间,因此这种风险规避的行为势必会推迟生育首胎的年龄。同时,“就业—生育”反转的另一个条件是反身性现代性,它促使女性对自身个体价值进行重新定位。这在两性议题上的一个重要表现就是性解放,在本质上是女性在摆脱传统道德束缚后对自己身体使用权的控制,这相应地会造成非婚生子女增多。因此,女性生育首胎时的年龄推迟和非婚生子女比重提高也与“就业—生育”的反转一样,本身就是反身性现代化和风险社会两大结构性条件在不同侧面的结果,可以作为与“就业—生育”关系反转高度相关的工具变量。最后,本文使用系统广义矩(system-GMM)方法,以自变量的二期滞后项作为工具变量对模型进行估计。使用上述三种方法后,“就业—生育”反转程度对双薪型家庭政策仍具有正向促进作用,于是我们有信心认为“就业—生育”的反转是发达国家推行双薪型家庭政策的原因,而非结果。

五、结论与探讨:中国应该如何借鉴西方国家家庭政策制定的经验?

《“十三五”全国计划生育事业发展规划》要求,到2020年我国总和生育率要从当前的1.6提高到1.8。为实现这一目标,中国应推行什么样的家庭政策?本文发现,西方国家制定旨在提高生育率的家庭政策的基础是女性劳动力市场参与率与总和生育率这对关系:当两者呈负相关时,主导的家庭政策类型是通用型家庭政策;而当这二者在20世纪80年代后转变为正相关时,双薪型家庭政策渐成主流。也就是说,“就业—生育”关系的转变推动了家庭政策的变迁。

按照这一逻辑,中国需要采用何种家庭政策来促进生育率的提高,取决于在中国女性劳动参与率与总和生育率这对变量的关系如何。目前,学术界对这两个变量分别进行了专门研究,形成了两个共识。首先,改革开放以来,中国妇女的劳动参与率逐年下降,可能源于以下几点:(1)劳动力市场改革。计划经济时期过度的就业保护废除之后,本就在劳动力市场上处于弱势地位的女性的失业风险提高了(姚先国、谭岚,2005)。(2)政府政策。促进两性平等的措施力度在改革开放后减弱,降低了女性的劳动力市场竞争力(李春玲、李实,2008)。(3)家庭结构。家庭结构转向核心家庭(成年夫妇与其父母分居)减少了老年父母在家务工作上对女儿的支持,导致后者劳动力供给下降(沈可等,2012)。(4)教育。尤其是女性受教育年限的提高直接减少了劳动年龄女性的劳动供给,但也有论者认为女性教育水平的提高会为其带来更多的工作机会,从而提高女性的劳动参与率(冯其云、朱彤,2013)。

中国女性劳动参与率的持续下降,并没有如新家庭经济学所预期的那样带来总和生育率的提升。正相反,已有文献中的第二个共识就是在同一时期中国妇女的总和生育率在下降。虽然学界对我国总和生育率的测算和数据质量众说纷纭(对该争论的综述参见翟振武等,2015),但总和生育率在近年来的下降趋势却毋庸置疑。的确,自从总和生育率在20世纪90年代初降至低于2.1的更替水平后,历次人口普查都报告了不断下降的总和生育率:从2000年的1.22降低至2010年的1.18,为史上最低(陈卫、杨胜慧,2014)。这一低生育率水平引发了社会对中国是否会落入“低生育率陷阱”的忧虑(靳永爱,2014),一定程度上刺激了全面“二孩”政策的出台。现有文献将中国总和生育率不断降低的原因归结为计划生育政策因素和社会经济发展因素两大类,并认为80年代之前计划生育政策在降低生育率上起主���作用,但之后则是社会经济因素扮演了更重要的角色(陈卫,2005)。

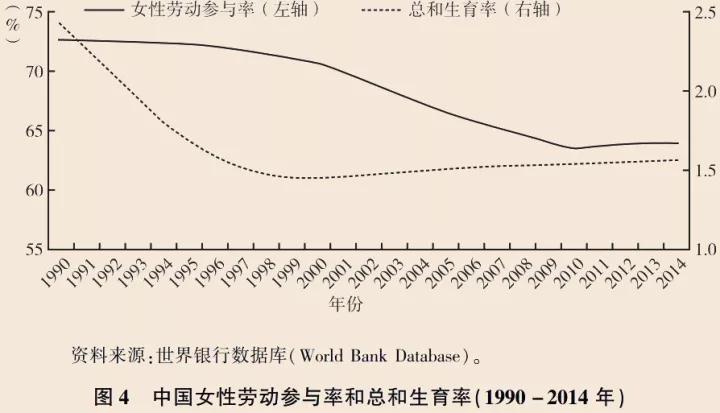

改革开放之后,中国女性劳动参与率与总和生育率同时下降,至少说明二者不是如传统理论所认为的那样是负相关关系。但二者之间究竟是何关系,我们可以利用全国、省级以及个体三个层面的中国数据进行分析。首先,图4展示了1990年以来中国全国层面的女性劳动参与率和总和生育率的时间序列数据。该数据的总体趋势支持了现有文献中关于我国女性劳动参与率与总和生育率同时下降的论断。但这种共同下降的情况能说明二者之间出现了正相关关系吗?

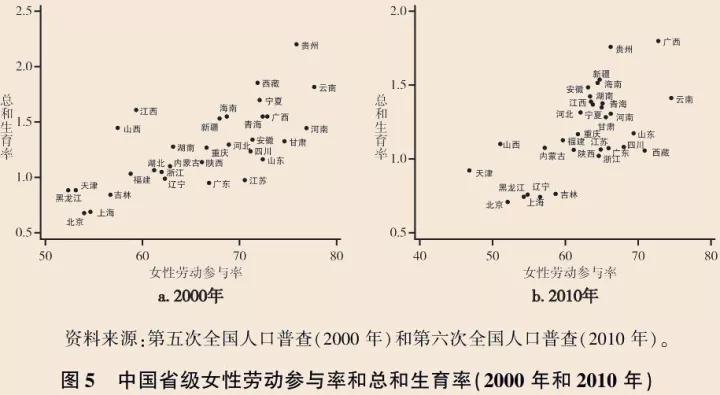

为了回答这个问题,我们可以考察最近两次人口普查(2000年和2010年)的省级截面数据。以省级行政单位为分析对象,我们可以分别画出女性劳动参与率和总和生育率之间的散点图(图5)。该图揭示了一个与传统观点截然不同的图景:无论是2000年还是2010年,中国省级女性劳动参与率和总和生育率之间都呈现出正相关关系(相关系数分别为0.703和0.637)。即便我们把城市和农村区分开,这一关系在两类地区也依然存在。

最后,本文使用个体层面数据来考察妇女生育和劳动参与的关系。个体数据的优势在于可利用女性个体的经济收入来更准确地捕捉其对劳动力市场的参与程度以及生育的机会成本。按照文献惯例,本文用女性收入来刻画其劳动力市场参与(周靖祥,2014),并用子女数目来测量女性的生育行为。下文以女性收入和子女数目为自变量和因变量,对中国综合社会调查(CGSS2013)中的女性受访者数据进行回归分析。

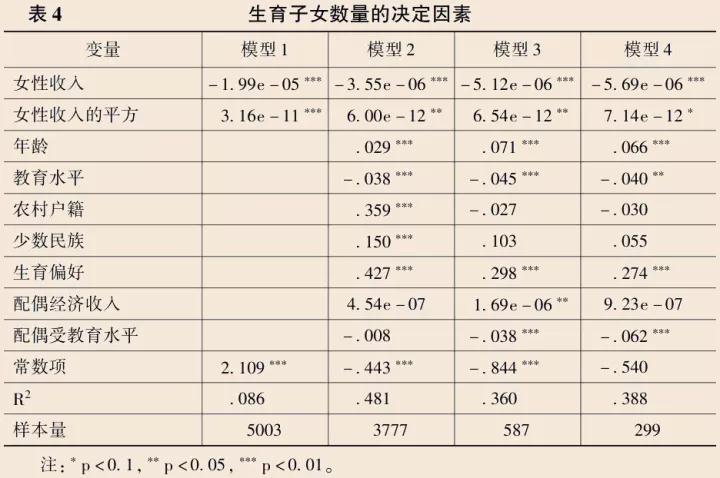

表4报告了回归结果。其中,模型1包括女性收入及其平方项,二者都具有统计上的显著性,且女性收入的系数为负,平方项的系数为正。这意味着女性对劳动力市场的参与程度越高(表现为收入越高),生育的机会成本越大,从而养育的子女就越少,但劳动力市场参与程度提高(即收入升高)到一定程度之后,生育的子女数目反而会触底回升。换言之,当代中国女性劳动参与和生育之间也出现了类似于OECD国家的反J型关系。

以上分析虽然只是探索性的,但已经提供证据表明,中国女性劳动参与和生育行为之间存在正相关关系。这一发现在学术研究和政策制定上给了我们新的启示。在学术层面,我们需要探索中国女性劳动参与率和总和生育率之间为何会出现正相关关系。对此提出一套完善的理论解释超出了本文的范围,但本文仍可以提出一个初步假说供今后的研究借鉴。基于上文回顾的国内相关文献,本文认为,类似于之前所分析的发达国家的情况,风险社会和反身性现代化也使得今天我国女性劳动参与率与总和生育率呈正相关。一方面,随着受教育水平的不断提高,中国女性开始逐渐摆脱“女主内”的传统性别角色定位,转而追求扮演符合自身志趣的其他社会角色。另一方面,劳动力市场改革废除了计划经济时期的就业保护,促进两性平等的措施力度也在改革开放后减弱,使得就业上本就弱势的女性面临更大的社会风险。严峻的“风险社会”使得中国女性在追求自我价值实现的过程中渴望规避社会风险,其中就包括必然干扰事业的生育所带来的风险。只有当生育带来的风险能够被妥善应对时,当代中国女性才可能愿意生育(更多)子女。在应对生育风险的传统手段式微(例如家庭结构向缺乏父母辈支持的核心家庭转变)的情况下,女性只能依靠增加自身经济收入和提高购买力来规避生育风险(例如在市场上购买由月嫂和育儿嫂等提供的昂贵的0-3岁婴幼儿看护服务)。女性对劳动力市场的参与程度越深(收入越高),这种规避能力就越强,从而生育意愿就越高。这样就形成了今天中国女性劳动参与和生育之间的正相关关系。

在政策制定方面,在中国女性劳动参与率和总和生育率之间呈现正相关的前提下,要实现“十三五”规划中将总和生育率提高到18的目标,我国的家庭政策就应以促进女性劳动参与作为主要手段,而这就意味着我国需要考虑建立自己的双薪型家庭政策体系。这一体系分为三个部分。首先是生育保险,它通过收入支持在财务层面帮助女性应对生育风险,我国2012年颁布的《女职工劳动保护特别规定(草案)》对其作出了相关规定。其次是产假政策,在产后就业保护的前提下让女性能够有足够时间生产、抚育和恢复,在时间上帮助女性应对生育风险。2015年《人口与计划生育法》修订以来,各省计生条例规定配偶享受的陪产假从7天(天津)到25天(广西)不等。较短的陪产假不便于配偶分担养育责任,因而不利于减少生育对女性劳动参与的打断。因此,我国应增加配偶的陪产假,并提供激励(如税收减免)鼓励配偶承担更多的养育责任,从而将强调产妇单方面养育责任的“产假”转变为配偶双方看护责任并重的“育假”。最后是看护政策,包括对老人和幼儿的公共看护服务。目前我国的这类服务,尤其是针对3岁前幼儿的日托服务,公立机构的供给远远无法满足需求,而供给缺口基本上由昂贵的市场服务来弥补。解决这个问题需要政府加大投入力度,增加对公立看护服务的供给。综上所述,如果中国女性劳动参与率和总和生育率呈现正相关,那么我国家庭政策制定的指导原则就应该是推动女性的劳动参与,如此才能顺利实现“十三五”提高总和生育率的目标。

(参考文献略)

作者单位:清华大学公共管理学院

责编:ZP