网络社会学

算法社会转型理论探析

内容提要:算法社会转型是当前和将来社会要面对的一个较为长期的转型过程。算法社会转型不是单一技术领域的转型,它包括了数字化程度的转型、人类与技术关系的转型、人与社会的“二重存在性”特征转型、社会规则运作方式转型和社会博弈方式转型五大方面。数字化程度转型代表了数字化程度从网络社会的单一的信息的数字化向算法社会的人和社会的全面的数字化转变。人类与技术的关系转型代表了由前算法社会的人类控制技术向算法社会的算法技术控制人类的转型。人与社会的“二重存在性”特征转型代表了从传统社会的社会与个体关系,转变为算法社会的真实社会、数字社会、真实个体、数字个体的四重关系,社会的反身性不断增强。社会规则运作方式转型代表了从传统社会的传统规则主导社会运行,转变为算法社会的算法主导社会运行。算法主要从识别、分类、控制与处理三方面控制社会规则运行。社会博弈方式转型代表了从传统社会组织和个体依据传统规则进行博弈,转变为算法社会通过算法对抗攻击防御技术进行算法博弈。

关键词:算法社会/数字社会/算法社会转型/二重存在性/社会反身性/算法博弈

作者简介:梁玉成,政光景,中山大学社会学与社会工作系

人类为了不断改造自然和社会,要不断进行技术创新,由此创造了许多“技术物”。从轮子、蒸汽机、内燃机到互联网等,这些发明都持续推动着人类社会的进步。技术物是西蒙东在第三次工业革命蓬勃发展之时提出的概念,强调技术对象在人类和自然之间进行调节控制的功能(Simondon,2017)。而算法则属于第四次工业革命产生的技术物,其原始定义局限于计算机科学范畴内,但是随着算法越来越多地涉入社会生产生活中,其逐渐成为一种具有强烈社会性的技术。因此,这种技术的调节对象主要是社会与社会内部的关系,而非传统技术调节的人类与自然的关系。从这个意义上来讲,算法是一种不同于以往的具有社会性的技术物,它更多地被认为是一种文化机器(Finn,2019),并且嵌入在更广泛的社会技术组合中(Kitchin,2017)。由此可见,算法既不同于福柯划分的硬技术(技术物及其制作活动),也不属于软技术(与治理功能密切相关的实践理性)(刘铮,2016)。它既具有硬技术特征,又具有软技术特征,是居于二者中间状态的一种技术物。许煜(2019)在技术物的基础上提出了数码物的概念,或者叫计算物(computational object),指的是各类数据或数据形式,各类数据的相互关系及与其他物体共同组成的数码环境。因此,将算法归为数码物是一个更恰当的选择。那么算法在数码物中处于一个什么位置呢?它显然不属于数据或数据形式,也不属于数码环境,它的功用就在于调节数据间的相互关系,而且它调节的更多是社会关系,它可以控制和影响社会现实(Cotter,2018)与社会秩序(Beer,2016)。因此,算法本质上就是技术化了的社会规则。

在算法发展的基础上,算法社会也逐渐显现出“雏形”。那么算法社会应该具备哪些特征呢?首先,算法社会的基本前提和特征就是社会的数字化。如果社会未数字化,就无法给算法提供计算基础。其次是算法的体系化。每个领域有每个领域的算法,每个区域有每个区域的算法,每个组织有组织内部的算法,乃至每个个体能具有针对每个个体的算法。当然,各个算法涵盖的群体与范围不一样:有的算法可以影响全世界,有的算法能影响一个国家或一个区域,有的算法能影响某个领域,有的算法则只在经济、政治、文化等领域的其中之一发挥作用。不同层级与不同领域的算法如同各类别的法律规则一样,构成了一个算法体系,共同控制着社会的运行。再次是算法社会的自动化特征。算法本身就是自动运行、无须监管的机器(帕斯奎尔,2015)。由此,由算法控制的社会也旨在达到一种自动化运行的状态,以进一步提升社会运行的效率。除了自动化之外,算法的未来发展方向是自主化。算法在目前的大部分情况下都需要人工介入与调整,但自我生长、自我演化的算法也正在不断发展(Real et al.,2020)。在这种自主化的算法的控制下,算法社会也将具有自主化特征。最后,正因为算法全方面地控制着算法社会,算法本身具备很强的权力性与道德性。因此,掌控算法的群体成为具有很强政治性和道德性的群体。

帕斯奎尔(2015)认为,越来越多的算法在权威领域得以应用,以前都是通过人工判断做出决策,而现在却是以自动化的方式得出结论。有学者认为,算法社会正在到来(彭兰,2021)。更有学者认为,人类已经生活在算法社会中(於兴中,2018)。算法社会发展到了哪个阶段当然是一个值得探讨的问题,但毋庸置疑,它是人类社会的未来。

本研究将着重探讨,在算法社会转型过程中社会的形态、本质、规则运作方式和博弈方式发生了哪些重要的改变。本研究将首先论述算法社会形成的基础,即数字社会的转型过程。数字社会转型是算法社会转型的前提,如果把算法比作“发动机”,数据就是“汽油”,没有数字化的社会不可能成为一个算法社会。其次,随着社会数字化和算法化的转型,人类与技术的主客关系也逐渐发生了转变,这是算法作为一种技术物所体现的最根本特征。在数字社会之前,技术往往被称为“物质技术”(拉普,1986),人类是所有技术物的主宰者,物质世界是技术物的改造对象。而算法社会使得人类与技术的关系逐渐发生改变,这既是算法社会的一个根本特征,也是算法社会面临的一大挑战。社会数字化和算法化的转型带来的另一个显著特征就是个体和社会的存在属性将会发生根本的转变,这是算法社会转型的最直接体现,其也将构筑起算法社会运行的逻辑基础。这种可以通过技术物来改变个体和社会本身存在状态的状况是以往人类历史中任何技术都无法比拟的。这种改变不仅直接影响了个体与社会的存在形式,也将从内在运作逻辑上重新形塑社会结构。人类与技术的关系视角、个体和社会的存在状态视角都是厘清算法社会转型两个基本特征的较为宏观和静态的理论视角。最后,本研究会将理论视角集中到算法上来,论述算法在社会动态运行过程中发挥的作用,这是一种较为中观和动态的理论视角。其主要包括算法在社会规则运作方式转型和社会博弈方式转型过程中发挥的核心作用两个部分。因此,以上的“一个理论前提”“两个基本特征”“两个运作过程”将构建起本研究的主要理论脉络。

一、数字化程度的转型

数字社会是算法社会出现的基础。算法社会转型的第一个转型是从网络社会向数字社会的转型。在卡斯特(2003)看来,网络社会的支配性功能与过程日益以网络组织起来,网络建构了社会新形态,它改变了生产、经验、权力与文化的操作过程与结果。而数字社会是信息社会的现代状态,反映的是社会和整个世界发展的极限状态(Khazieva et al.,2018)。社会系统日益复杂化、流动性增加、网络扩张、连通性增强和数字化表明了数字社会时代的开始(Dobrinskaya,2020)。由此可以认为,算法社会是在网络社会基础上发展出来的一种更为复杂的社会形态。

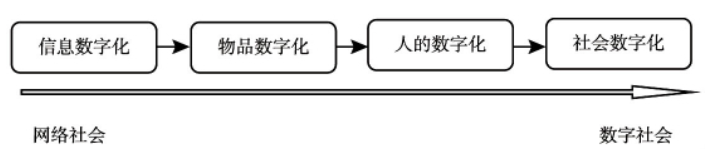

互联网的发展史也是人类社会逐渐走向数字化的历史。在互联网的基础应用阶段,电子邮件、网络论坛(BBS)和网络新闻组(Usenet)等应用的普及,促成了互联网在部分应用领域的联网(方兴东等,2019)。这一阶段代表了社会信息、知识的数字化。在Web 1.0阶段,也就是万维网的诞生初期,以浏览器、门户网站和电子商务等应用的蓬勃发展为主(方兴东等,2019)。这一阶段代表了物品(商品)的数字化。在Web 2.0阶段,博客、社交媒体等兴起,网民成为内容的生产主体(方兴东等,2019)。在这一阶段,社会个体的生活开始了初步的数字化。在移动互联网阶段,社会个体通过各种类型的应用软件和穿戴设备将自身的生活全方位数字化,如行为、语言乃至人的生理信息等。这一阶段走向了人的整体数字化。在智能物联阶段,也就是物联网阶段,人的生活、工作场景(如办公生产场所、家庭生活场所、交通运输场所等)也不断被数字化,这一阶段走向社会整体的数字化。所以从互联网的发展历程来看,网络社会向数字社会的转型就在于数字化的广度和深度不断扩大和加强(见图1)。

社会的数字化进程有着多重的社会推动力,比如来自国家的数字化发展战略的推动、来自市场主体经济利益追求的推动,而“非典”、新冠肺炎等大规模传染疫情也会加快这一进程(方兴东、陈帅,2019)。但以上这些要素都是促进社会数字化的一些外生动力,数字技术体系本身也具有很强的自我生长的内生特征。平台经济的发展就是社会数字化的一个典型代表。平台本身也就是数字化的基础设施,为不同群体的互动提供一个中介(斯尔尼塞克,2018)。导致平台经济自我生长的一个根本特征是其“网络效应”,就是说使用平台的用户越多,平台对其他人而言就越有价值(斯尔尼塞克,2018)。这种网络效应也就使得平台经济更容易具有垄断特征,即呈现“强者更强”的马太效应。当然,造成垄断,或者说促使其自我增长的另一个重要原因是科技产业本身的“70-20-10律”,即某一科技行业的领头羊占据70%的市场份额,而老二则稳定占据20%左右的份额,其他小公司占据10%的份额(吴军,2019)。造成这一现象的主要原因有二:一是科技产业的高研发成本、低制造成本使得其利润率会随着市场的扩大而急剧上升;二是信息产品的生态链各环节之间的耦合性非常强,用户在选择某个产品后,为了兼容性,则必须选择该生态链中的其他产品,这就使得科技产品的用户黏性非常强(吴军,2019)。如果把以上对科技产业分析的视角放到平台经济来看,这种规律则更加适用。在大部分平台经济中,制造成本几乎为零,这使得其利润率更高。在平台经济之下用户则逐渐从过去单纯的消费者角色转变为生产型消费者角色(Ritzer & Jurgenson,2010),平台用户在消费的同时也在免费为平台生产大量的数据。而平台则基于用户生产的数据进一步了解和控制用户,使其维持对平台的兴趣,并获得更多的数据。这就意味着平台依靠其基础设施和低廉的边际成本,有着快速扩展各种平台业务的能力,其增长几乎没有自然限制(斯尔尼塞克,2018)。在平台经济发展的基础上,人们有机会把以往投入的各类资产在互联网上转化为有差别的、组合性的互联网资本并从中受益(邱泽奇等,2016),这就进一步提升了平台的吸引力。由此可见,平台经济本身就在某种程度上具有对社会个体的强制性和强吸引力,这使得平台经济得以不断地自我生长。除了经济领域,数字化在国家社会领域也遵循着同样的规律进行扩张,促使个体与社会的数字化程度不断深入与强化。

二、人类与技术关系的转型

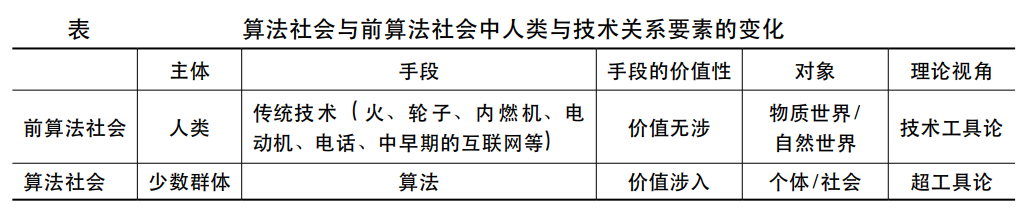

简单回顾一下人类技术的发展史,从最古老、最重要的发明,如轮子、火(巴萨拉,2000),到蒸汽机、内燃机、电动机,再到电话、中早期的互联网等,不论是关于动力的技术、能源的技术或是信息的技术,它们本质上都是人类为了克服物质世界对人类的种种限制而发明的,可称它们为“物质技术”(拉普,1986)或福柯所谓的“生产技术”(刘铮,2016)。拉普(1986)认为,技术就是人对自然环境所施加的影响,而自然界是被人类对象化了的存在。布莱恩·阿瑟(2014)也认为技术的构建来自对自然现象的捕捉和征服。在这种技术状态下,人类作为技术的主体,而技术则作为人类的手段,用以改造物质世界。这种观念可以被称为“技术工具论”。这种观念意味着技术体现着人的控制意愿,事物处于被控制意愿当中,技术发挥功用是以其他事物为代价的,事物被控制、被改造、被组织(杨庆峰、赵卫国,2002)。技术工具论意味着技术不具有自主性,也并非不受控,更不是技术控制人;面对技术,人保持着自由和控制权(程志翔,2019)。此外,技术工具论的另一个重要论点是:技术是价值中性的。它意味着技术无价值属性,即技术是被动的,对不同后果没有偏向(程志翔,2019)。虽然马克思、海德格尔和法兰克福学派对技术工具论进行了批判,认为人类在使用工具中也存在着异化和反噬(陈志刚,2002;祖朝志,1997),但他们的视角主要集中于技术工具的组织和使用过程、结果和技术本身的特征,从人类利用技术的需求和目标来看,技术本质上仍然是工具性的。总结来看,在前算法社会,技术与人类的关系主体仍是技术工具论的:技术使用的主体是人类,并且多指每一个人类个体;技术是手段;技术本身是价值中立和价值无涉的;而物质世界则是技术改造的对象(见表1)。

反观算法社会,人类的主体性地位逐步受到日益严重的挑战。在马克思、海德格尔等技术批判思想家的视角下,虽然人类的主体性早已异化,但人类总体上仍然是技术的主宰者,自然世界是人类的控制目标。在算法社会中,越来越多的权力被委托给算法(Sandvig et al.,2016),但算法只被极少数群体控制。这造成了一种所谓的“黑箱社会”,即整个社会就像是一面单向镜,主要决策者可以掌握普通人日常生活的细枝末节,可一般人却根本不知道他们怎样利用这些信息来进行决策或影响社会(帕斯奎尔,2015)。控制算法的决策者包括不同类型的组织机构,算法覆盖的范围可大可小,其共通点是算法的控制者都能通过算法去了解和控制其他人群。这就使得算法本身就是价值涉入的、具有权力的,这种权力有学者称之为“算法权力”(陈鹏,2019),这会进一步加剧公私权力的失衡(周辉,2019)。正因为算法具有权力,能控制着人类社会,因此算法也具有道德,它蕴含着政治风险、安全风险与伦理道德(张卫,2020;汪怀君、汝绪华,2020)。算法道德的典型负面表现就是算法歧视或数字歧视(Criado & Suc,2019),这不仅会导致种族歧视、性别歧视等严重社会后果,甚至还会侵犯公民权利与自由(汪怀君、汝绪华,2020)。在这种情况下,算法与人的行为分离并超越了工具化范畴(张凌寒,2019),形成了人控制(或让)技术去控制人的局面(程志翔,2019)。在这种人与技术的关系状态下,少数人成为算法的控制主体,而大部分人或者说整个社会成为被控制的对象。本研究且将此称为“超工具论”视角。当然,因算法的智能化发展程度不同,算法自身具有的主体性程度也是不一样的(周辉,2019),但这不会改变人类社会逐步被算法控制的事实。

三、人与社会的“二重存在性”特征转型

随着数字社会的发展,人的存在方式也在不断发生变化。伴随人的数字化过程的发展,个人的存在方式也逐步体现在数字世界中(黄正泉,2010;王诚德,2014)。弗洛里迪(Floridi,2006)认为信息圈能从根本上创造从未存在的实体,又能以前人无法想象的方式与世界互动并操纵世界,因而提出了“信息人(Infog)”的概念,以与“赛博格(Cyborg)”(Haraway,1991)相呼应。人类已经越来越体现出信息人的特质(余潇枫、张彦,2007;李文明、吕福玉,2019),信息人或赛博人构成了网络空间的活动主体(余潇枫、张彦,2007),也形成了一种人类的存在方式(孙玮,2018)。海勒(2017)也指出,当今的个体都有两种身体,“表现的身体”与“再现的身体”。“表现的身体”指的是出现在电脑屏幕前的血肉之躯,“再现的身体”则通过语言和符号学的标记在电子环境中产生。从信息传播的角度来看,传播的主体已经从自然人转变为赛博人,它突破了实体论的身体观,传播的主体不再是纯粹的生物体,因此,媒介融合进入了重造主体的阶段(孙玮,2018)。

当然,这里的“赛博格”既不是其本意所代表的控制有机体、机器与生物体的杂合体(刘介民,2009),也不同于数字孪生(digital twin),它代表的是人的行为、语言、观念等生物和社会特征在信息空间中的数字化再现。这种再现既不是数字孪生意义上的工程学的刻意为之,也非具有某种物理实体,而是人在数字空间中的种种行为和活动,因而造就了个体的数字化存在。由此人在数字化社会中具有了一种物理世界与数字世界同时存在的“二重存在性”。人在数字世界并非一种具体的、实体化的存在,且存在程度依据不同的社会场域和个体特征而不同。换言之,人在数字世界中是一种弥散的、流动的存在。弥散指的是个体的信息散布在数字世界中,信息点之间相互割裂。比如,一个人的社交信息分布在Facebook、微信中,购物信息分布在亚马逊、淘宝、京东中,生理运动信息存在苹果、小米公司的运动App中。流动指的是个人信息随着时间不断增加或改变,因为个体只要与数字世界相联系,其作为一个生产性消费者就会不断产生数据(Ritzer & Jurgenson,2010)。而构建一个与社会中真实存在个体对应的数字人(或者叫信息人)需要大量的挖掘性与整合性工作。

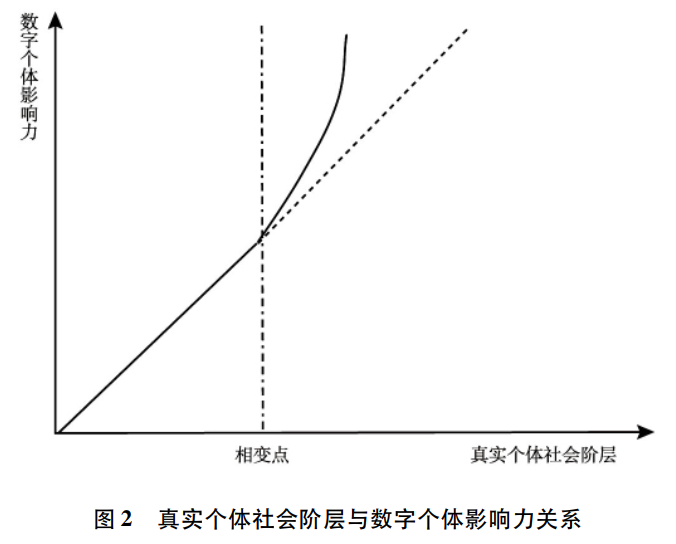

那么真实社会中的个体与数字人之间是一种怎样的关系呢?真实社会中的个体特征无疑会影响其数字化的程度,这一点可以从移动互联网的使用频率间接来测量。一般来看,经济发展水平越高,人们使用移动互联网的频率越高;社会地位阶层(收入、教育程度)越高的群体使用移动互联网的频率越高(耿晓梦、喻国明,2020)。那么真实社会中个体的社会阶层会如何影响其在数字世界中的社会阶层(主要是指其在数字世界中的影响力)?从已有研究来看,对于大部分中下阶层社会群体而言,其在社交空间中的影响力与其在真实社会中的影响力相当,并稳定在一个较低的水平。占据较高社会阶层的群体或个人在真实社会中必然会具有较高的影响力,当这种影响力进入具有超强传播能力的数字空间后,它会随着影响力的进一步增大形成一种相变,导致极少高阶层群体的影响力急剧扩大(见图2)。这就导致,在数字世界中更少部分人拥有更大的影响力。相关实证研究显示,社交媒体中排名前0.7%的用户拥有99.3%的话语权,并且用户影响力两极分化现象不断加剧(Xie et al.,2021)。

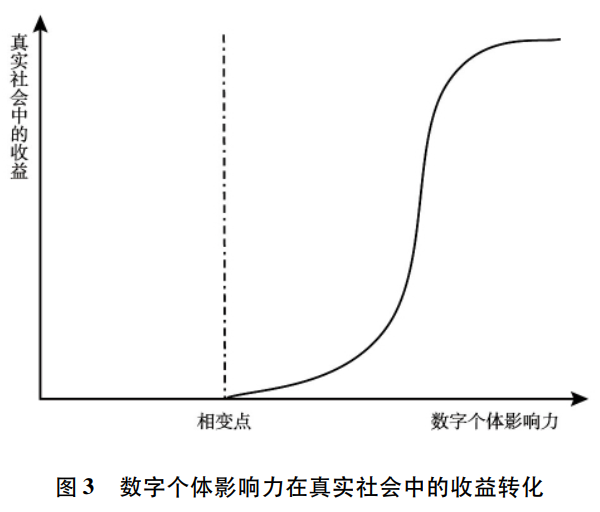

相反地,数字世界中的影响力也会对个体在真实社会中的社会阶层产生影响。这种在数字空间中的影响力类似于邱泽奇等(2016)学者提出的“互联网资本”。不过,“互联网资本”是差别的、组合性的,个体能从中受益,产生红利差异(邱泽奇等,2016);而个体的数字影响力是综合的,不一定以经济理性为目标,它带来的可能是单纯的社会声望。当然,两者是相关的,当个体有经济利益追求时,其也能很快地通过其在网络世界的影响力实现经济价值。很显然,根据已有研究推断,数字个体在其影响力低于一定水平时很难获取声望或经济利益;当其影响力突破一定阈值时,其获取的声望或经济利益就能呈现指数增长,直到其影响最大的时候达到一定的稳定状态(见图3)。当然,数字个体影响力对于个体的影响也是一把“双刃剑”,当个体在数字世界中的声望严重受损时,不良声誉也会指数化扩大,并直接影响到其在真实社会中的社会声望与利益。更多的情况是,个体在现实社会中发生不当行为或言行,进而通过数字世界被放大,使得该个体在数字世界中的声望急剧降低,转而严重影响其在现实社会中的声望与利益。由此可见,数字世界具有一种“放大效应”(刘岩,2010;祝阳、雷莹,2016),既“放大”了收益,也“放大”了风险。

随着社会数字化程度的加深,“社会”这个以往虚无缥缈的观念逐渐具体化,并逐渐在真实社会之外形成一个数字社会。信息网络使人类从根本上创造从未存在过的新的实体,又能使人们以前人无法想象的方式与世界互动并操纵世界(Floridi,2006)。尤其是各类社交网络的出现,加速推动着数字社会成形。社交网络在图谱理论和网络硬件的基础上,将社会关系工业化,把“社会的”这个难以捉摸的形容词所包含的丰富可能性转变成了总体的原子个体主义,与世界的关系被简化为数据的链接(许煜等,2015)。而各类数码物的具体化造就了由已形成的关系构成的技术系统,在此之中任何事物都有与其他事物连接的可能,也可以视为一种“集体的个体化”过程(许煜等,2015;许煜,2019)。这样的结果是,社会与个体一样具有了现实存在与数字化存在的“二重存在性”特征。在数字化社会形成以前,社会更多的是一个理论概念,对社会的了解更多是通过理论家的洞察和粗略的统计调查来达成。数字化社会形成后,社会变成可感知、可分析乃至可直接控制的。这也就使得人类更能够不断观察、思索、反思自身的行为,从而引起“反身性的增强”(increasing reflexivity)(Lash & Urry,1994)。那么反身性增强的后果是什么呢?显然,人类对社会更加了解,掌控社会的能力更强。正如人类千百年来不断征服自然界一样,人类终于将征服之手伸向了自身组成的社会。同样,正如人类在征服自然界的过程中既产生巨大福祉也带来种种风险,人类征服社会也会有着诸多潜在的问题。控制数字社会的算法只掌握在少数精英群体手中,因此,这势必带来社会不平等问题。早在1941年,莫雷诺(Moreno,1941)就认为技术社交网络叠加在现实社会中的社交网络上,将导致社会在不知不觉中被控制,并越发脱离人的控制。

个体和社会的现实与数字化的“二重存在性”将导致一个有意思的现象,即个体层次的“去中心化”和社会层次的“中心化”。个体层次的“去中心化”指的是个体保持充分的独特性和选择自由,或者叫“自动化的新自由主义”(Birch,2020)。在这种“去中心化”状态下,尼葛洛庞帝(1996)认为,所有的商品都可以订购,信息变得极端个人化,机器对人的了解程度与人不相上下,它甚至能知道每个人的怪癖和偶发事件;在数字社会中,每个人都能感觉到自己拥有突破时空限制的自由,即随时随地拥有符合自身兴趣的“随选信息”;个人拥有足够的自由与个体性,而且似乎都拥有权力,集权将不复存在。从个体层面来讲,这种看法无疑具有一定的合理性,这也是网络社会带给人的直觉反映。但从算法社会整体来看,社会正逐渐被控制,新的权力已经出现(许煜等,2015)。与尼葛洛庞帝在《数字化生存》中预测的分权相反,算法社会非但不会导致分权(“去中心化”),而且会导致社会整体的“中心化”。在算法社会中,算法比人工专家更容易被操控,并且它对于个体越来越了解,它们可以通过研究用户的喜好和兴趣来从每个人身上获取利益(帕斯奎尔,2015)。算法社会的这种“去中心化”与“中心化”特征将极大地强化和再塑算法社会本身。“去中心化”使得个体从心理上充分享受算法社会带来的自由与个性,使得个体对算法社会系统具有依附性;而“中心化”将极大地塑造社会分层与社会结构。一方面,从算法的控制权来看,这种少数精英群体控制算法的局面无疑使得算法控制者具有普通个体无法比拟的信息和资源优势。某些算法控制者将其算法标榜为中立、客观的程序,其实只是让特定阶层名利双收而已(帕斯奎尔,2015)。另一方面,从算法本身的特征来看,算法更倾向延续过去的模式,将个体和群体困在既有的轨道上(Rona-Tas,2020):让穷人更穷,富人更富;让低教育程度群体的子辈退学,较高教育程度群体的子辈进入好大学;让来自犯罪猖獗的社区的年轻人进监狱,来自富裕社区的年轻人逃避刑事司法系统。除非有外在权力进行干预,算法这种自我实现的预言模式,将强化社会的极化和社会不平等(Bolukbasi et al.,2016;Boxell et al.,2017;Zhao et al.,2017;Noble,2018;Rona-Tas,2020;Hellman,2020)。

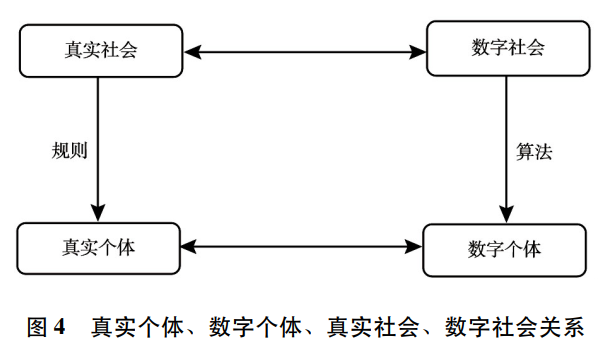

综上所述,个体和社会的“二重存在性”导致个体和社会存在四种主体,真实个体、数字个体、真实社会、数字社会。从宏观与微观的相互联系看,在真实社会中,社会结构制约着每一个真实个体,并可以进一步影响到数字个体;在数字社会中,数字社会也通过算法对数字个体产生各种控制,并进一步影响到真实个体。反之,微观的真实个体很难影响到真实社会,同样,数字个体也很难影响到数字社会(帕斯奎尔,2015)。以上关系整体就构成一幅算法社会中的真实个体与社会、数字个体与社会四者的关系图景(见图4)。

四、社会规则运作方式转型

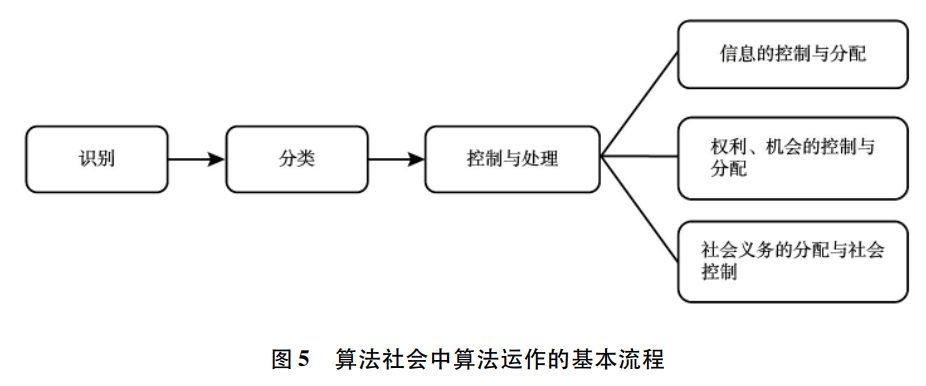

社会规则在社会的运转中发挥着核心的协调作用。社会规则一般通过道德、惯习风俗、法律、规范等形式而体现,它们通过社会自然形成、立法机构制定、其他组织形式规定等方式出现,或存在于社会群体的普遍意识之中,或存在于明文法条之中,或存在于组织的文件之中,最终通过社会监督、执法机构监督强制、组织单位监督执行等方式发挥效用。规则发挥效用一般是通过识别、分类、处理等程序得以实现。如在法律适用过程中,法律规范是大前提、案件事实是小前提,结论是判决,这基本就是按照识别(分析案件事实)、分类(查找适用法律条文)、处理(定性判决)的流程进行的。同样地,其他成文或不成文规则发挥效用的过程机制也基本如此。在算法社会之前,社会规范的形成、实施主要通过社会群体、组织、个体等这些人类或社会主体达成。而随着社会算法的兴起(Lazer,2015),人类为了提高效率,避免在规则实行中的“反身性技术治理悖论”(梁玉成、政光景,2020),不断地将规则算法化。这样,在社会规则发挥效用的过程中,算法将逐渐取代组织与个人,占据核心地位,甚至也将逐渐影响到规则的形成过程。算法发挥作用的基本程序也同样是按识别、分类、控制与处理进行的(见图5)。

目前,算法在针对个体社会属性的识别方面已经发展得相当成熟。在个体层面,算法可以根据用户生成的文本内容、在社交网络中的行为数据、传感器中的行为信息、手机中收集的日志数据等信息来对个人的性格特征、社会行为生物识别特征(SBB)、身份类别等个体的个性特征进行识别(Marouf et al.,2020;Tumpa et al.,2020;Stachl et al.,2020;Kotliar,2020)。其可以预测人的精神健康或者精神健康的潜在风险,乃至于预测未来的自杀倾向(Eichstaedt et al.,2018;Birnbaum et al.,2020;Birk & Samuel,2020;Roy et al.,2020)。此外,算法还可以用于预测网络霸凌行为(Al-Garadi et al.,2019),用于识别“网络喷子”(Monakhov,2020)。在社会层面,算法能给出社会整体层面上的属性、趋势、倾向等方面的预测。比如,算法可以用于准确预测城市社区的一系列社会经济属性(Dong & Zheng,2019);谷歌流感指数可以利用关键词搜索趋势预测流感暴发时间(Ginsberg et al.,2009);利用谷歌街景(Google Street View)图像,算法能识别社区的车辆,判断社区居民的政治倾向(Gebru et al.,2017),等等。

在进行识别、分类的基础上,算法下一步要达成的目标就是控制与处理。首先,算法最直接的控制就是对信息的控制,在识别用户特征的基础上有针对性地推送“随选信息”(尼葛洛庞帝,1996)。在社交网络中,通过简单的过滤算法就可以调节社交网络上的意见动态(Perra & Rocha,2019)。除却网络,针对电视观众也有相应的“通过个性和社会意识推荐节目”的推荐算法来对观众接收的信息进行控制(Asabere & Acakpovi,2020)。因此,一方面,算法既可以根据每一个人本身的特征提供其感兴趣的信息,也可以通过干预措施对其信息偏好进行塑造,这就从根本上控制了每一个人的思想源泉(Borges & Gambarato,2019;Cho et al.,2020)。另一方面,算法还可以通过促进或抑制某些观念的传播来从整体上控制数字社会中的舆论与心态,进而控制真实社会中的心态与舆论。由此看来,虽然通过算法控制信息动态不涉及具体的权力与资源,但也具有极为重要的政治和经济意义。

其次,算法还能控制对机会、权利的分配。越来越多的国家通过自动化流程来评估风险和分配机会,也就是通过算法控制机会的分配(帕斯奎尔,2015)。比如,针对儿童和家庭的社会工作开发的决策支持系统,可以决定需要获取社会工作救助的对象(Gillingha,2019);算法还可以分配针对孕妇的健康社会服务资源(Pan et al.,2017);医疗系统可以采用算法筛选需要获取医保项目资助的患者(Obermeyer et al.,2019);非营利组织可以采用算法来决定分配救援食品的对象(Lee et al.,2019)。在未来,算法在资源分配上将愈益发挥核心作用,届时算法将成为人类社会中至高无上的权力载体。

算法除了能对信息、机会和权利进行控制外,也能进行社会义务的分配,进行社会控制。比如,算法可以用来在不同安置点分配难民,为政府提供一种切实可行、成本效益高的政策工具(Bansak et al.,2018);算法可以用来控制(过滤)线上和线下劳动(陈龙,2020);在将来,算法还具备将监视和宣传工具直接与自动暴力攻击相结合的能力,由自主武器和暴力算法执行自动暴力攻击(Asaro,2019)。由于面临极高的道德伦理要求,算法在这方面的应用受到很多限制。但在未来,如果算法能够避免伦理道德问题,避免算法歧视(Williams et al.,2018;Oswald & Babuta,2019),走向算法公平(Zafar et al.,2017;Sloane,2019;Hellman,2020),算法也将在社会控制领域发挥重要作用。

五、社会博弈方式转型

社会规则使得社会形成秩序,社会博弈则是在特定的社会规则秩序下进行的社会资源或权利争夺与占有活动,它可能改变人们的资源占有状况和社会地位(王水雄,2016)。社会博弈可以划分为物质、货币、权力、影响、价值或者承诺等五个层面的博弈(王水雄,2016)。显然,围绕物质和货币的社会博弈主要发生在经济活动领域,围绕权力的社会博弈主要发生在政治领域,围绕价值或承诺的社会博弈主要发生在文化和宗教领域。其中,唯有关于社会影响的博弈是贯穿于政治、经济、文化等各个领域的。正如罗素(2012)认为的,支配舆论的权力是其他权力的来源,是最主要的权力。无论在哪个领域的博弈,组织和人是社会博弈的主体,而技术则只是博弈的辅助性工具。从影响力的社会博弈来看,在算法社会之前,任何组织或个人要想在特定领域获取足够的影响力,只需要通过各种宣传组织利用各类媒介进行宣传即可获得。其中,政治上的取向、经济上的价值、文化上的吸引力本身才是博弈胜负的关键。

进入算法社会,关于影响力的种种算法将成为影响力博弈胜负的关键要素,这将使得算法博弈成为算法社会里社会博弈的关键环节。而算法博弈是围绕算法展开的,是高度技术性和技巧性的,具体表现为算法对抗攻击与防御,其可以应用于图像、文字、语音等诸多领域(刘会等,2021)。对抗攻击的主要方法包括对分类网络的攻击(主要是通过生成人类难以察觉的对抗样本对算法造成“欺骗”)、在自编码器和生成模型上的攻击、在循环神经网络上的攻击、深度强化学习上的攻击、在语义切割和物体检测上的攻击(Akhtar & Mian,2018)。以上算法对抗攻击的主要方法可以概括三类:避免被算法检测、欺骗算法、攻击算法本身。而在对被攻击算法内部的知识比较清楚的情况下进行的攻击叫作白盒攻击,在不知道目标模型任何内部信息的情况下实施的攻击为黑盒攻击(刘西蒙等,2020;刘会等,2021;姜妍、张立国,2021)。显然在大部分情况下,攻击者都难以获取被攻击算法内部的知识,白盒攻击就很难实施。而根据攻击的难度,又可以分为定向攻击和非定向攻击。定向攻击主要是指将算法分类误导至指定的类别,而非定向攻击只需要使其分类发生错误即可,前者技术难度显然要更大(刘西蒙等,2020;刘会等,2021)。而针对攻击的对抗防御方法主要包括预处理、提高模型健壮性和恶意检测等,但目前仍然没有一个有效的防御方法能够完全抵抗白盒攻击(刘西蒙等,2020)。显然,算法对抗攻击防御已经成为一个专门的技术研究领域,这对于普通个人来说是遥不可及的。因此,算法博弈大多存在于组织或国家之间。

以社交网络为例,人类已经不再是唯一的参与者,而是与社交机器人或者机器人水军(即算法控制的账户)共存(Ferrara et al.,2016;Stella et al.,2018;张洪忠等,2019)。在社交网络中的算法博弈中,社交机器人扮演了算法对抗攻击的角色,它指的是一种在线社交网络中自主运行社交账号并且有能力进行自动发送信息、发送链接请求的智能程序(Boshmaf et al.,2011)。社交机器人在重要内容的交流中发挥着核心作用(Caldarelli et al.,2020),其中一些甚至可以变成有影响力的用户(Wang et al.,2020)。社交机器人可以制造假新闻,并促进相应的观念进行传播(赵爽、冯浩宸,2017;Ignatova et al.,2017;Shao et al.,2017),增加用户与特定信息的接触(师文、陈昌凤,2020),也能促进特定的人类用户信息的扩散(Velázquez,2017)。在政治领域,社交机器人通过影响社交网络中舆论的导向,对各国的政治传播产生了重要影响(Shao et al.,2017)。在社会领域,社交机器人能参与并促进线上重大事件的对话(Schuchard et al.,2019);社交机器人可以增加特定群体对负面和煽动性叙事的接触,加剧在线社会冲突(Stella et al.,2018)。由此可见,通过算法控制机器人在社交网络中进行舆论控制能带来巨大的政治、经济和社会后果,这是以往社会所不具有的新的社会博弈方式。

算法与算法间存在一种实力相对均衡的博弈,个人与算法间也存在一种实力非均衡的博弈。算法社会是所谓的“黑箱社会”,算法能了解以至于控制个体,而个体对算法一无所知乃至毫无知觉(帕斯奎尔,2015)。除了立法机构、政府部门等可以通过法律法规等方式来防范算法侵犯个人隐私,当个体具有对抗算法、保护隐私的意识时,其面对算法也并不是完全无能为力的(Waniek et al.,2019)。在算法社会迅猛发展的同时,个体对抗算法的意识也越来越强,反算法的社交网站“Are.na”月增长率高达20%。更有学者认为,应当在不损及自动决策算法创新价值的前提下建构一套个人对抗算法暴政的私权体系(林洹民,2020)。个体主要通过避免检测和欺骗算法两种方式来与算法博弈。个人可以通过重新连接自己的网络邻居来隐藏个体的敏感的关系(Waniek et al.,2019),这是一个避免算法检测的例子。对于很多网络卖家来说,他们可以通过贿赂用户的方式来提高网络声誉(Ramos et al.,2020)。此外,个人还可以通过增加随机搜索的方式让搜索引擎的算法无法知晓个人真正的兴趣所在。这些都是个人欺骗算法的典型方法。个人与算法的博弈只能在一定程度上减少算法对个人的掌控。整体来看,个人在算法面前仍然是被动、弱势的一方。

六、结语

总体来看,算法社会转型并不是单一技术领域的转型,它包括了数字化程度转型、人类与技术关系转型、人与社会的“二重存在性”特征转型、社会规则运作方式转型和社会博弈方式转型这五大方面,是一种由技术引领的全方位的社会转型。其中,数字化程度的发展,从最初的单一的信息的数字化发展到物、人和社会的数字化,这为算法社会奠定基础。虽然数字化与算法社会的发展在时间上是并行不悖的,但前者为后者的形成提供了逻辑前提。理论上,一个算法社会必定是一个数字社会,一个数字社会必定是一个网络社会,但反之则不一定。随着数字社会和算法社会的发展,人类与技术的关系和人与社会的特征发生了颠覆性变化,这也是算法社会的两个基本特征。数字社会的发展导致了人与社会的“二重存在性”特征出现。在这个基础之上,算法社会的发展导致人类不断被算法客体化。这两个特征意味着人类相对于算法技术主体性的消减与反转,也意味着社会的反身性增强,这也将强化和促进社会的不平等。人类与技术关系、人与社会的特性变化是一种静态结构与关系的变化,而社会规则运作方式和社会博弈方式的转型代表了社会动态运行机制的变化。社会规则算法化有一个逐渐发展的过程。从目前发展来看,算法已经在个人与社会识别、信息分配与引导、资源权利与机会的分配中发挥了巨大作用,其也将在未来逐渐成为主导社会运行的核心力量。除了协调、控制、分配外,社会博弈方式体现了社会规则运作方式的另一面,算法社会中的博弈方式也将发展成为以算法对抗和个人算法对抗的方式为主,不拥有算法对抗攻击与防御技术的一方将在算法博弈中处于明显劣势。

随着算法社会的发展,人类社会运行的效率必将大幅度提高,但其也蕴藏着各种各样的问题。最突出的问题包括算法歧视(Williams et al.,2018;Oswald & Babuta,2019)和算法公平(Zafar et al.,2017;Sloane,2019;Hellman,2020)问题,个人隐私保护问题(Waniek et al.,2019;林洹民,2020),算法社会的“囚徒”风险问题(彭兰,2020),算法的负外部性问题(Johnson et al.,2019;Thomas et al.,2019;Rona-Tas,2020),算法可能存在的“乌合之众”的“群体低智商”问题(Ciampaglia et al.,2018),算法导致的国家治理问题(Valentine,2019;Cho et al.,2020)。这些算法社会带来的问题也促成了大数据伦理学(Kuc-Czarnecka & Olczyk,2020)、人工智能伦理学(Lo Piano,2020)和机器伦理学(Serafimova,2020)的发展,也进一步推动了对算法的法律规制的探讨(丁晓东,2020)。

当前,人类历史处在加速发展的时期,各类具有革命性的技术发展将和算法一起推动社会的转型,而算法社会转型只能代表当今及未来社会转型的一个方向。其中,物联网、区块链、5G与6G通讯、工业互联网等技术的发展将为算法社会发展奠定坚实的硬件基础。人工智能的发展也是改变社会形态的一个重要技术发展领域。它将导致人类社会将来不只有生物学意义上的人,而也将存在智能机器人,人与人的互动、人机互动将共同构成新的社会生态。在脑机接口技术的发展下,人脑将不只可以控制自己的身体,也可以控制各种设备,甚至与外界进行联通,这将使人的定义面临新的挑战。虚拟现实、增强现实和混合现实技术的发展也将使得人和社会的存在方式发生质的改变,这将创生出新的社会现实与社会形态。由此可见,越来越多的新兴技术将导致个人和社会的性质和特征发展剧烈变化,这将不断地塑造出新的社会形态与社会结构。这一过程也将不断给社会科学家们提出新的理论和实践问题,而这也将是社会科学面临的新挑战和新机遇。

(注释与参考文献从略,全文详见中国人民大学复印报刊资料《社会学》2022年第1期/《社会发展研究》2021年第3期)