政治社会学

国家政权建设与民国时期广州城市土地产权变迁(1911—1935)

国家政权建设与民国时期广州城市土地产权变迁(1911—1935)

黄素娟

原文载于《社会》2018年第2期。

摘 要:本文从国家政权建设视角探讨民国时期广州城市土地产权的变迁。辛亥革命后,广东军政府通过政权更迭取得了承袭公有土地的合法性,并用法律规章明确划分出官产,以区别于私有产权。广州市政厅成立后,为了明确省、市政府在税收中的权限范围,提出“市产”之名,在市区范围的公有和共有性质的产业随之都被纳入“市产”的范围。通过铺底登记,市政府在一定程度上间接实现了对双重产权的管理。最后,政府通过设立土地局进行土地登记,以实现私有土地的产权确认,进而征收土地税。至此,现代国家政府与民众在土地事务上重新确立了契约关系,城市土地产权管理体系初步确立。

学术史回顾及研究背景

(一)学术史回顾

韦伯(Weber,1978)指出,欧洲城市与乡村社会的土地产权存在着明显的差异。但在中华帝国时期,地方行政管理体制实行城乡“合治”,社会结构与文化表征存在着“连续一体”的现象(Skinner,1977)。城市通常由管辖全县城乡的县衙门兼管,没有专设的城市管理机构。城市土地既无专管部门,在法律上也无相关规定,在城市房地交易中也使用与乡村土地契约极为相似的契据。因此,在20世纪现代国家政权建设的过程中,城市土地产权如何厘定和确立是一个值得深入探讨的问题。

以往关注近代中国城市土地产权的研究主要有两种取向:一是描述城市土地行政管理或法律制度(贾彩彦,2007;杨士泰,2010;刘一民,2011);二是研究土地产权观念的变迁,特别是从业权到所有权的转变(马学强,2002;陈玥,2014;杜正贞,2017)。这两种研究取向都强调西方土地管理经验、司法实践及产权观念的影响。在第一种研究取向中,研究者往往对制度的运作实施较为忽略。在第二种研究取向中,研究者关心人们对土地产权认知的转变,而不区分城市或乡村。在帝国时期中国社会没有专门城市管理机构的情况下,城市和乡村并无清晰的辖地边界。在20世纪现代国家建立市政机构后,城市与乡村之间的边界日渐清晰,城市公用土地与私人土地的边界亦逐渐被厘定。这意味着,现代国家政权建设是考察城市土地产权变迁不可回避的因素。

在有关中国近代国家政权建设的研究中,学者们关心国家权力的扩张及其对社会变迁的影响,特别是国家权力向下扩展对地方社会结构的破坏,如杜赞奇(Duara,1988)强调国家政权扰乱了乡村社会原有的文化网络,赢利型经纪替代了保护型经纪,使得国家政权出现“内卷化”。但也有学者指出,在讨论国家政权建设时不应忽视地方社会的积极能动性(Poon,2011)。张静(2001)提醒我们,国家政权建设更为实质性的内容涉及权力本身性质的变化、国家—公共(政府)组织角色的变化,与此相关的各种制度——法律、税收、授权和治理方式的变化,以及公共权威与公民关系的变化。国家的建构形成不仅是政治权力的再分配,也是统治者与被统治者之间财政契约的重新制定。这就给本文考察国家政权建设与20世纪中国城市土地产权的变迁提供了一个新的思路。

广州在20世纪初的中国有着“模范市”的美誉,是最早建立市政制度及土地登记制度的城市。本文拟以民国时期广州城市土地产权变迁为个案,考察现代政府如何通过制定新的法律条文、税收制度、行政管理等措施来构建一个“新”的管理城市土地产权的体系,进而探讨近代中国城市土地产权制度在具体时空中的运作机制,以及现代国家政府如何在土地事务中实现公共职能的转变。

(二)研究背景

本文所讨论的民国时期广州市区范围,在明清时期称“省城”。在1900年的《粤东省城图》中可以看到,省城内外范围包括老城、新城、东关、南关、西关、北关及河南近河一带少许街巷(广州市规划局、广州市城市建设档案馆,2010:26)。1903年,省城设置巡警总局,已设巡警的区域成为省城的大致范围。1905年,巡警总局管区包括老新城、东南关、西关南路、西关北路、河南五大区域。1921年广州市政厅成立后,以“现在警察区域为市区区域标准”。据广州市政府1935年统计,广州“警界”范围内市区水陆面积共35 758.9亩。直至1938年日本人入侵广州时,市区范围基本未有大的更动。晚清时期广州没有确切的人口与房屋统计数据,但1895年省城保甲登记在册的户口数可供大致参考。当时广州登记在册的街道为1 484条,正户、同居、庙堂寺观及吉屋(即空屋——笔者注)合共80 559间,男丁和妇女人口合共499 288人。至1949年末统计,广州市区房屋建筑面积为1231.19万平方米,其中:公产314.82万平方米,占全市房屋面积25.57%;私有产890.24万平方米,占全市房屋面积72.31%;外人产26.12万平方米,占2.12%。市区人口为115.6万,人均居住面积为4.5平方米(广州市房地产管理局修志办公室,1990:2)。

在清代,广州是两广总督、广东巡抚、广州府、南海县、番禺县等衙署的驻地。民国初年,广州成为广东军政府及南、番两县的驻地。1918年10月,具有现代市政意义的广州市政公所成立,广州成了广州市政公所、广东军政府、广东省政府及南、番两县等五种权力的驻地。1921年2月,广州市政厅成立。广州市内拥有了市政厅、大元帅大本营、广东省政府及南、番两县等行政机构。1925年7月,中华民国国民政府在广州成立,至1927年始迁南京。1932年,尽管南、番两县迁治,但广州市区仍是广东省政府和广州市政厅的驻地。清末至民国初年,广州城内官僚权力结构的不断变动,导致不同政治力量尤其是省政府与市政府之间错综复杂的关系。不同的政治力量为了实现自身的利益而对各种社会资源展开争夺,而土地正是争夺的焦点之一。这一权力结构过程对广州市内的土地产权形态产生了深刻影响。

立法分类:“公产”或“官产”

辛亥革命后,广东军政府取代了清政府,成为广东省最重要的权力单位。广东军政府驻地位于广州,是直隶于都督府的独立市区。作为清政府在广东地区权力的合法继承者,广东军政府继承了前者遗留的大量土地田产。为了牢牢掌握这些经济资源,军政府通过制定法律和规章,明确划分出“公产”或“官产”,意图将原本不太清晰的公私土地产权用法律的形式区分开来,但在实践的过程中,结果并不是按照制度设计者所预期的那样,“官地民建”、“投变民产”时有发生,“公产”与“私产”的范围仍存在混淆。

民国肇始,新政权承袭前清各种产业被视为理所当然。在清代,官府出租或出售营地、衙署地、官坦及其他查封充公产业等的收入一般列为“杂项收入”。政权更迭后,各地对前清遗产的称谓不一而足,如湖北军政府在1912年初派员调查“公产”、“官产”、“满产”。同一时期,南京中华民国临时政府颁布的《保护人民财产之文告》只区分“私产”和“官产”,其划分的标准也具有极大弹性。该文告曰:“(一)凡在民国势力范围以内之人民所有一切私产,均应归人民享有;(二)前为清政府官产现入民国势力范围内者,应归民国政府享有。(三)前为清政府官吏所得之私产,现无确实反对民国证据,已在民国保护之下者,应归该私人享有;(四)现虽为清政府官吏,其本人确无反对民国之实据,而其财产在民国势力范围内者,应归民国政府管理,俟该私人投归民国时,将其财产交该私人享有;(五)现为清政府官吏,而又为清政府出力,反对民国政府,虐杀民国人民,其财产在民国势力范围内者,应一律抄查,归民国政府享有。”可见,“私产”和“官产”的划分是新政权区分其辖区内人民是否拥护民国政权的一种标志。

广东军政府为应对财政困难也着手调查“公产”。在清末广东光复之际,两广总督张鸣岐抽空库款与属吏席卷而逃。广东军政府成立后,财政奇绌。1912年1月底,广东军政府财政司设立清查公产局,其职责包括:追缴各项公款,追缴承租各文武局署之公产、各铺户、田地、围塘及沙田等类的租金,调查充公的铺户和田地等。调查的范围比较笼统,“所有各属文武营员原有公产,及封存匪屋与因别案查封之房屋、地亩,暨省城各司署局厂所置各属之铺屋、鱼塘等,均认为属于公产范围,在调查变价之列”。在调查方法上,清查公产局首先依赖于奖励举报,“首告私占公产二成充赏”,再派员前往举报地址核实。同年7月至8月间,该局先后三次开投城厢内外公产,承领者有你争我夺之势。此后,开投公产在广东军政府财政收入中所处地位越来越重要。

与此同时,开投公产引发的“官地民建”纠纷也越来越多。“官地民建”是指业主在“官地”上自建的房屋。清查公产局判断是否为“公产”之方法是令业主缴验可证明业权的红契、白契或藩司颁发的凭照等契据。省城房屋不少载有“官地,并无税载,不用过割”的字样。这就成为“公产”的确凿证据。更为复杂的是,在清代省城的房屋交易中,“房”与“地”是作为一个交易品来进行买卖的,称为“上盖连地”。“官地民建”的出现实际上就将“房”与“地”的所有权区分开来。业主只拥有自建上盖的所有权,而政府拥有房屋之下的土地所有权。因此,政府要求“官地民建”的业主必须补缴地价,才能拥有房屋的完全所有权。这就破坏了传统的房地交易习惯,引发业主的不满,纠纷不断。

改称“官产”后,“公产”才逐渐在法规中得到明确界定。龙济光据粤后,广东取消独立,归属北京政府管辖。北京政府将前清遗留的产业统称为“官产”,视之为“国有财产”,先后制定相关各种规章。1913年7月,财政部设官产清查处,拟定《官有财产清查办法》,要求政府各部门及各地国税厅照部定表式限日分别填报。随后,北京政府先后公布《国务院公布管理官产规则》、《清查官产处章程》、《官产处分条例》等。据此,广东军政府在1914年底由民政长、国税厅筹备处会拟《查变广东官有不动产章程》,呈奉财政部核准颁布。该章程包括规定官产、规定官地、应归登记保存之官产、调查手续、举报官产、判别官私、承领、承租、加补税契、接拨、编绘造报等12章。在章程中,“官产”被界定为全省文武各衙署、局、所、厂、库、炮台与其附属之箭道、兵房及房屋,或其他用库款所购建之土地或建筑物;由官没收之产业;各州县藉田、学官田、营田及其他荒地及省有产业。这就使“官产”从一个相对笼统的概念,逐渐清晰化为比较具体的物业和土地。该章程对调查官产的程序、官产拍卖、官产登记和绘图等都做出了相应的规范要求,甚至制定了《业户禀明并非官产单式》、《举报官产表式》、《抄缴契照纸式》等标准文件。国税厅筹备处还在《广东省查变官有不动产地章程附则》中对“官地民建”的认定、开投及承租“官地民建”产业做出了说明。

但在实践层面上,“官产”的开投及其管理却相当混乱。首先,“官产”与“民产”的界线时常模糊,“投变民产的案件层出不穷”。其次,官产收入的性质是“国有”还是“省有”,在不同的时期存在较大争执,因而管理官产的机构、官产的执照颁发都有所不同。从1914年至1933年间,办理官产的机关“或归本厅办理,或归国税厅办理,或归部派员办□,或归全省公路处□□”。所收的产价,“或归国库,或归省库,颇不一致”。颁发的官产执照,“有财字、清字、粤字、处字之分”。因此,除民国头三年有数可稽外,政府投变官产的收入数额难以确定。1912年—1913年7月,官产收入为405 000元;1913年8月—1914年5月,官产收入为630 000元;此后至1928年均因“案���不全,无从查考”。

民国初年,广东军政府通过立法分类划出“公产”或“官产”的过程,实际上是大清帝国灭亡之后,新式现代政府重建社会秩序的努力。广东军政府试图划分出城市中“公有”与“私有”土地的界线,而大量“官地民建”、“投变民产”案例的出现也恰恰说明,现代政府在划分边界时面临着诸多困难。“公有”与“私有”土地的划分往往很难用一纸规章加以解决,在特殊的时代背景下,官产收入属“中央财政”抑或“地方财政”亦存在争论。尽管纷争不断,但“投变官产”仍是广东军政府财政收入的重要来源之一。1917年桂系军阀据粤后,官产的管辖权划归广东省政府财政厅。1920年底,陈炯明率粤军驱逐桂系军阀,奉孙中山之命执掌广东省。1921年2月15日,广州市政厅成立。广州市正式成为一个独立于省政府与县政府之间的行政机构。独立的市政机构的运作依赖于独立的财政资源。因此,广州市政厅不可避免地会与广东省政府在财政资源方面展开争夺。权力的持续更迭使得广州城内的土地关系更为复杂与紧张。

财政权限:“市产”的产生

广州市政厅成立之际,主要财政来源于承袭市政公所与广东省财政厅的划拨。在与广东全省公路处(以下简称“公路处”)争执财政权限的过程中,“市产”逐渐成形。有了“市产”之名,市政府名正言顺地扩大了管理公有土地的范围,囊括了因市政建设产生的骑楼地畸零地、无主的濠涌海坦及寺庙庵堂等共有的公产。1923年,市政厅借“市产”之名大量变卖土地,导致“公产”与“私产”的界线再次模糊。政府与商人团体不得不用“民产保证”来确认私人产权。

广州市政厅成立后,承袭市政公所财政收入的同时,也背负着偿还债务的责任。1921年2月15日,广州市政厅正式成立,由孙中山之子孙科出任市长。根据《广州市暂行条例》规定,广州市为地方行政区域,直接隶属于省政府,不入县行政范围。在财政事务上,广州市财政具有独立性质,不隶属省库或国库。财政局从市政公所承袭来的包括:代办不动产契税、旗产、骑楼地及畸零地、捐免、禺山市场;由省财政厅划交的包括省河水陆花筵捐、戏院捐和影画捐。市财政局又增设了白话剧捐、游艺场捐、演唱瞽姬牌照、手托戏牌照等项。此外,还有广东全省公路处移交的大沙头公地。但其收入总额不敷各项支出。当时市政公所开展的拆城筑路工程进行过半,遗留下大量工程欠款和拆迁偿款。据财政局报告载,“市制颁行后,市负库所呈一种出入不足相抵之现象,以明司库者经济筹划之艰难。前市政公所结束移交各种债权及其他资产不过160余万元,废币及呆账占8万余元,其移交各种负债如欠发收用民业产价、拆割民房修迁费,已筑成之工程款,各项押票款,订购各种机款,余借入款等,计170余万元,第一期已拆未筑、已筑未竣各马路桥梁之工程,计40余万元,另须继续筹筑,负欠既巨,继任□难,不宁惟是。省库划归市库收入之款,如征收各捐费及教育补助费等,年共159万余元,而应支各经费,年共187万元。相比每年实不敷约28万元。当此公私交困之时理财者不亦难乎!”因此,市政厅不得不设法增加财政收入:一方面,请省财政厅移拨市内范围更多的税捐,如牛皮捐、屠牛捐及猪捐等;另一方面,与当时主管官产的公路处频频争夺财政权限。

“市产”在市政厅与公路处的权限争夺中逐渐形成。公路处管理官产的权限来自于其前身广东全省军路处。1920年军路处成立时,都督莫荣新将省内外各处官产拨归该处接收投变,收得产价全部供应修筑军路经费。陈炯明掌粤后将军路处改组为公路处,由其族弟陈达生任处长,“其处理官产办法悉仍旧”。于是,市政厅与公路处每因市内公产权限争执不下。1921年六七月间,双方曾争执五仙观管辖权。市政厅以之为旗产,“应在变卖偿债之列”;公路处则认为该观为官产,拟招商承领。同年底,公路处受理陈昌举报老城大石街、积厚坊、新巷、五福里等屋32间等为官产一案。财政厅则呈请省长称,“所载地址,正与职局现在清查旗产等相符”,应归财政局主管。1922年2月至4月,双方在沿马路骑楼地及畸零地的归属上再次爆发冲突。2月14日,公路处在《羊城报》刊登布告曰:“本市各通连马路畸零地及各马路旁骑楼地段,有由前市政公所用价收回者,原系官地,经马路割余者,除用价收回各地应属市政范围外,其他各项割余官地,无论现在系属畸零地或骑楼地,凡属官产,概归本处管理。”市政厅立刻上呈省长称,这是对财政局管理和市政权限的侵越。双方争执最终由孙科与陈达生当面会商出妥协办法,划分各自管辖的范围。1922年4月,孙科呈文省长陈炯明,请省政府明令规定凡由市政厅投资、经营之官荒、官濠、海坦等概归市政厅管理。同年5月,市政厅收归公路处经管省河码头及市区马路两旁畸零地。至此,“市产”已经以一种有别于“官产”的形式出现。

1923年市政厅大肆卖产筹饷,“市产”的范围日渐清晰化。滇桂军入粤后在广东省内各地争夺地盘,把持税收,使大元帅府大本营财源枯竭(余炎光、陈福霖,1989:189)。广州市市政厅成为大元帅府筹集军饷的主要机构。1923年2月起,财政局大幅改组,将原来的征收股、骑楼畸零地股、旗产股、捐免股及公路处移交的码头事务合并为“市产股”。5月,又设“庙宇庙尝特务股”将全市庙宇庙产收归市有,招商投变;设“濠涌特务股”清理全市濠涌;设“废街特务股”办理贴连马路废街。8月,又设“寺庵特务股”,专办寺观庵堂及其尝业。在市政府看来,“市产”已有了明确的界定,即包括前清遗留下的旗产,骑楼畸零地、废街、码头等由市政建设产生的土地,濠涌、海坦等无主的土地及寺观庙宇庵堂等共有的公产。

但“市产”的这种扩张给社会带来的是公私土地产权的再次混淆,特别是变卖寺庙庵堂等共有公产的行为,引发民众极大的愤慨(Poon,2011:53)。市政厅沿用奖励举报的方法,一时间妄报成风,广州市内几乎处处皆被举报。《广州民国日报》每日登载大批官产例志,举报的地域范围越来越大。“动辄举报全街,或数街,牵连数百户,并无切实凭证,亦无四至界址。即于近年曾在各官厅承领有印照管业者,亦被举报”。据沈成飞(2014:99)估算,1923年广州市政厅给大元帅府提供的军费共计600万元,约80%来自投变官市产。可以说,“官产”、“市产”、“民产”之间的界线已荡然无存。各大商会、街坊连续向政府致函、**,要求严惩妄报。各大报纸舆论批评政府的言论也日益激烈。为了平息民愤,政府与商人团体提出以“民产保证”来确认私人产权。“凡已经领得民产保证之业,无论何项机关不得再行投变”。民众缴纳产价的3%即可获得一张由政府颁发的“民产保证”契据。

从本质上来说,“市产”与“官产”的性质是相同的,都是城市的公有土地。两者的区分实际上来源于省、市两级政府划分财政权限的需要。市政府是一个诞生于省、县政府之间的“全新”的机构。同一区域内的多重政府不得不划分出财政权限的范围。“市产”由此也成为广州市政厅与省政府争夺市区财政税收的有力工具。而“市产”范围的扩大则是“公有”与“私有”土地边界的进一步厘定。市政府试图通过“市产”从原有城市土地中区分出更多可以控制的部分,但“市产”的过度扩张再次混淆了“公有”与“私有”的界线,引发民众极大的抗议。“民产保证”的出现是政府与民众在公私产权边界上的妥协。国家与社会之间的边界正是在多重权力持续博弈的背景下逐步被厘清。除了划分“公产”与“私产”外,近代广州市政当局还直接干涉私有产权中的双重产权现象。

简化管理:铺底登记

“一田二主”是传统中国社会中常见的经济现象。这一经济现象不仅存在于乡村社会,亦存在于城市社会,其表现就是商铺的双重产权。商铺的双重产权指业主的业权与铺客的铺底权。进入民国以后,新式的现代政府在西方法律、产权观念的影响下,试图取消铺客的铺底权,以便简化行政管理的成本。但政府扩大行政管理权限的努力遭到以总商会为首的大多数商民的反对。双方妥协后的结果是实行铺底登记。这一现象折射出社会传统与现代司法制度之间的矛盾。

清末广州,时人认为铺底主要指店铺在上下手交易中产生的“顶手”及新店开张时产生的装修费用。当时的报刊中已登载大量铺底的“顶手告白”或“顶受告白”。1921年7月,《广州市市政公报》刊载《铺底顶受习惯说明书》一文,对广州市铺底相沿习惯的原因及实际上之种种情形加以说明。据该文载,在商铺交易中得到人们普遍认可的铺底包括铺壳、装修、货底、家私、代结、铺位、保险、行底、招牌等9项。虽然内容有所差异,但铺底所构成的“铺底权”大致相同。铺客拥有铺底,业主就不得随意加租或断租。这意味着,铺底权是一种“永赁权”,具有永久存续的性质。清末以来,铺客与业主因加租、歇业招顶等问题产生大量商业纠纷,时常诉诸公堂。

民国以后,受西方法律和产权观念的影响,现代国家政府普遍认为应该消灭铺底权。铺底权纠纷集中出现于20世纪二三十年代,与当时的城市建设有着密切联系。特别是拆城筑路后,马路沿线地价普遍上涨,业主与铺客在加租、取铺问题上的纠纷随之日益增加。1912年,广东军政府司法司和外交司曾出示要求店铺歇业,限期三月还铺给业主,不得私自招顶。然而,这一公示并未取得成效。1920年,市政公所制定《铺店有无铺底顶手金注册办法》,1921年广州市政厅又制定《广州市改良铺底顶手习惯条例》,均试图通过逐年递减的办法取消铺底。政府部门取缔铺底有三个原因:一是在法律层面上,认为“铺底积习与民律抵触”,是对所有权的侵害;二是在行政管理层面上,认为铺底权是引发商业纠纷的渊薮,不利商业发展;三是在财政收入层面上,认为铺底权不利于出售官产及骑楼地(伍澄宇,1922:42)。可以说,铺底权的问题实际上是传统商业习惯与西方司法、产权观念、行政管理之间矛盾的集中体现。虽然在大理院的判案中,北京、天津的铺底权作为一种习惯法而得到了法律认可(郭卫,1931:187),但在不少知识精英看来,“铺底权对于铺房所有权所加之限制甚大,一经发生,则铺房所有权几乎有名无实”(倪宝森,1942:2)。

广州市政厅与商民在1921年、1924年两年间曾因铺底权爆发两次较大冲突。1921年3月,广州市政厅多次函邀总商会派代表赴会讨论铺底顶手办法(伍澄宇,1922:1-2),但总商会不同意政府以取消铺底作为讨论的基础,故未派代表参会。同年7月,市政厅与广东省高等审判厅公布《广州市改良铺底顶手习惯条例》,拟登记铺底顶手,以便逐渐递减直至消灭铺底。为应对该条例,以广州总商会为首的大小商民空前团结,组织“维持铺底集议总所”、“铺底研究会”向省政府、市政厅抗议。历经数月争执,市政厅与省高审厅不得不修改条例,删除消灭铺底的条文,但保留了登记铺底、承领执照的要求。省长陈炯明在1921年11月9日布告中强调,登记铺底是政府对于商业信用的认同,一旦铺客与业主发生争议,已登记的铺底可以成为法律判决的证据(伍澄宇,1922:10-11)。这也意味着,政府承认已登记的铺底是合法的。因此,铺底登记和铺底执照也得到了商民的认同。1924年3月,市政厅再次颁布《广州市统一马路两旁铺业权办法》。在公告中,市政厅批评马路建立后,两旁建筑多未改良,铺屋数量也没有因开马路而增加,原因在于铺业多有铺底顶手,业权不一。办法公布后再次搅动广州商界,商民惊呼统一马路业权是对铺底登记的否定,报纸舆论出现“最近之政府抽剥、尤以统一马路铺业权为商民致命之伤”的说法。广州七十二行商联合广州商团拟定于5月25日举行全市总罢市来抵抗政府。消息传出,全市民众大为震动,争相抢购日用品。政府部门得到消息后也极为惊慌。大元帅府内政部长徐绍桢、市政厅财政局长陈其瑗等连日赶赴沙面、总商会等处,与商界领袖协商谈判。最终由广东省政府下令“永远取消统一马路铺业权案”。可以说,政府消灭铺底权的各种努力均未能奏效。

城市商铺中的双重产权是地方产权习惯的典型表现,体现着城乡土地产权形态“连续一体”的性质。但在现代国家看来,这种双重产权却会阻碍所有权和行政管���,增加交易成本。在现代国家政权建设过程中,国家的规章制度与地方产权实践激烈交锋。在这个意义上,铺底登记实现了政府行政管理与商民产权实践的结合。借此,国家间接地实现了对私有产权的部分管理。在此基础之上,土地登记政策将私有产权完全纳入了政府管辖的范围。

职能转变:土地登记

1926年,广州市政厅通过设立土地局进行土地测量和土地登记。广州市区的土地被纳入了市政管理的范围。土地登记实现了私有土地的产权确认,政府因之得以征收土地税。至此,现代国家政府与民众在土地事务上重新确立了契约关系,城市土地产权管理体系初步确立起来。

城市土地登记是在现代国家政府谋求职能转变之际出现的。1925年7月1日,大元帅府改组为国民政府在广州成立,政府工作重心从军事斗争渐次转变到国家建设上(曾庆榴,1996:136)。广东省政府和广州市政厅也随之改组为委员会制。广州市政府在改组宣言中称,要在短期内实施“取消苛细杂捐,停办官产,另谋适合租税原理之市政收入”的措施。土地登记和土地征税在政府谋求自身职能转变的背景中被提上了日程。1926年1月,广东省政府公布《广东都市土地登记及征税之条例》。该条例由德国人单维廉(1934:1)博士应孙中山之邀起草,承载着孙氏“平均地权”的愿望。这是中国第一部针对城市土地的登记及征税规章,在当时被誉为“自有中国以来未有之创举”。该条例不只适用于广州,还包括当时已设独立市区的汕头、江门、佛山、梅菉、北海等所有都市。条例规定,土地登记统归各该巿区巿政府土地局管理,照地价2%缴纳登记费。所有土地所有权、永租权、典质权、铺底权或上盖权、长期批租、抵押权等产业均须登记。一经登记,业权即算确定。地税征收每年分两次缴纳,无建筑宅地与已有建筑地之税率一律征收地价2%,农地5‰。另外还有土地增价税、土地转移费等相关规定。当时,广东省政府尚无力在全省实施这一条例,遂由广州市设立土地局先行试办土地登记。

广州市土地局的建制也基本依据单维廉的规划,以测量登记作为工作重点。在单维廉看来,土地局之所以有设立的必要,是因为:每地段无正确之测量;无可靠之登记存案;县署正式官印之误用;过户时之土地登记,有生效力,亦有不生效力者;关于办理征收地税之土地审查及估价事项,无事实为之根据。因此,他认为土地局的工作重点是四部分:(1)测量;(2)编制街道目录及图案之绘制与保存;(3)登记;(4)估定地价及审定土地税价。单氏还建议设立土地裁判所,以解决登记上的纠纷及审定土地价格,为征收地税及增加税之标准(单维廉,1934:44-49)。在此基础上,广州市政府又派蔡增基到小吕宋、上海、香港等处详细考察各地土地制度。1926年8月,土地局正式成立,由蔡氏任局长。土地局内设三课,测绘课负责测量和制图;登记课负责掌册、登记和审查;地税课负责估定地价和征税,其中土地测量和土地登记是工作重点。根据蔡氏的考察,香港、上海等地编理土地优良,皆得力于测量和强迫登记办法(李宗黄,1929:257)。因此,土地局在1926年9月公布测量土地计划,将全市土地划为十六区(后改为十区——笔者注),分区进行强迫测量。1927年,土地局开始测量一区街道,全年共完成测量各区段铺屋33 221间(李宗黄,1929:280-282)。

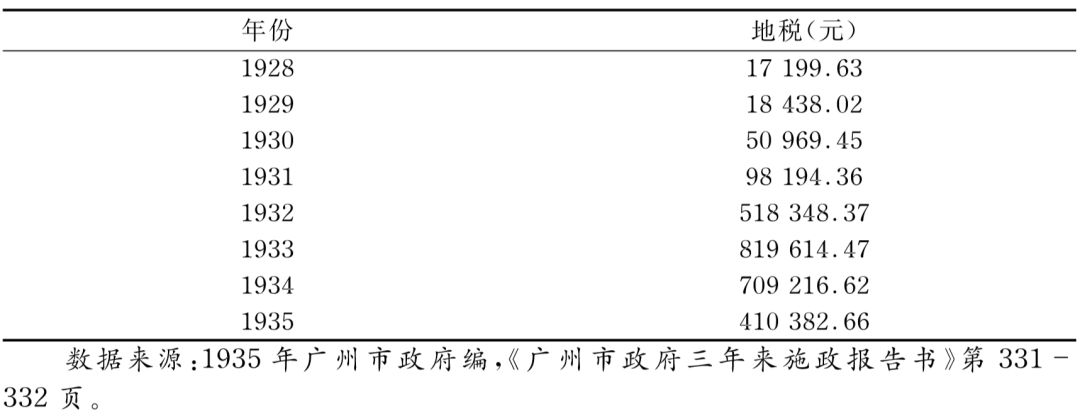

在政府与商民协商解决税率后,土地登记、土地征税也得以开展。广州商民认为土地登记税率征收过重,西堤马路、太平南路、德兴正街、联兴、荣阳、源昌等六街业户请市商会转呈市政府将抵押登记征费减低,广州总商会亦曾呈请省政府改轻税率或从缓办理,以恤商艰。但政府未允商民所请。于是广东实业联合会与广州总商会、广东商会联合会、广州市商会、广州特别市商民协会拟具改善办法九项,联向省市政府力争。省政府议将改善办法交财政、实业、司法、土地四厅会同审核。1927年3月26日,总商会召集全市各界开联席会议,列席者200余人,议决组织“广州各界促进改善土地税联合会”,旨在联合各界呈请改善土地条例。至1927年5月,商民与省政府在延长登记期限、减轻税率及土地税推行后豁免其他与之性质相类的各项税捐等问题上基本达成共识,形成《修正广东都市土地登记及征收条例暨施行细则》。同年10月,省政府公布正式修正案,土地登记遂得以顺利进行。1928年8月,土地局开始征收第一期临时地税。20世纪30年代,土地税收已成为广州市财政收入中最重要的税种之一(见表1)。

表1:1928—1935年广州市地税收入表

从原来没有专管城市土地的部门,到设立土地局实施土地登记,不仅是增加了一个行政管理部门,还改变了现代国家政府与民众在土地事务上的关系。通过土地测量和土地登记,政府首先解决了土地产权的确认问题,进而将已确认的产权与具体纳税义务联系起来。也就是说,私有产权通过缴纳土地税而获得政府的认可和保护。在这个意义上,现代国家政府与民众在土地事务上达成了新的财政契约关系。至此,城市土地中公产与私产的边界得到厘定,城市土地与乡村土地的边界也日渐清晰。因此,李宗黄(1929:239)认为,广州都市土地登记的规章及土地局的实践“在吾国为创举”,可供各省市实行之借鉴。

结语

城市土地产权的变迁是伴随着现代国家政权建设的过程同步进行的。在帝国时期城乡合治的行政管理模式下,城市土地并不具备独立于乡村土地的特殊地位。然而,随着西方市政观念传入中国,城市土地在财政税收和市政建设中变得越来越重要,现代国家政府必须调整自身的角色,重新确立在城市土地事务中的边界范围。首先,通过制定法律规章,广东军政府区分了“公有”和“私有”土地的界线。继而,广州市政厅利用“市产”之名,明确了省政府与市政府之间的财政权限。为了简化行政管理的成本,政府试图取消双重产权,在遭遇商民抵抗后又将之改为铺底登记,间接实现了对双重产权的管理。在此基础上,土地局的设立标志着现代国家政府具备了管理城市土地事务的公共职能。通过土地测量和土地登记,政府解决了私有土地产权的确认问题,进而征收土地税,完善了对城市公私土地产权的管理。这一过程艰难而曲折,不能简单地用国家权力扩张与社会的对抗来加以解释。

首先,城市土地产权制度的建构并非现代国家早有预谋、布局周全所致,而是政府在不同时期为了应对不同问题而运用的不同策略。在“官产”政策上,政府考虑的是如何处理前政权遗留下来的资产,试图从上到下地构建出管理土地产权的框架。《广东省查变官有不动产地章程》对“官产”、“官地”做出了越来越具体而细致的规定,力图在规章中将“官产”、“民产”区分开来。“市产”的产生则是不同层级的政府争夺财政资源所致。在行政实践中,官产、市产、民产的范围又模糊不清,引起民众的普遍反抗。“民产保证”的提出正是应对民众反抗之举。因此,土地登记的实质是建立在强迫土地测量的基础之上,将土地面积、用途与不动产业主的纳税责任联系起来。这样公产与私产的界线才有可能得到清晰的厘定。

其次,城市土地产权制度不是简单的从上到下的建构过程,而是多层政府参与、争夺、协商的过程。在现代国家政府中,市政机构的出现虽然打破了帝国时期的“省—府—(州)县”行政体系,但其行政权限、财政权限却仍受多层政府的限制。“市产”是省市政府之间冲突与妥协的最集中体现。在取消铺底案、土地登记修正案中,不同层级的政府、同一层级政府内部的不同部门之间也存在不同的利益分歧,有时甚至导致彼此的政令不协。这种政府间的冲突既可能增加民众的财政负担,也可能为民众抗争提供申诉的渠道。

再次,民众对国家制订的城市土地产权制度并非消极地被动接受,而是积极与政府互动,彼此影响,以促成新政策的产生。在面临可能损害自身利益的土地产权政策时,以总商会为首的商民群体选派代表谒见行政长官,举行大规模**,先后组设铺底研究会、铺底维持会、广州各界促进改善土地税联合会等团体,充分与政府部门展开对话。在“民产保证”、铺底登记和土地登记的案例中也可以看到,只有在得到民众认可的前提下,政府的政策才能得以有效地推行。

在现代国家政权建设的过程中,城市土地产权逐渐与乡村土地产权相分离。城市土地隶属于土地局管辖,缴纳土地税,而乡村土地仍隶属于县政府管辖,缴纳钱粮税。1949年以后,新中国延续了城乡土地分管的政策,城市土地采用国家所有制,乡村土地采用集体所有制。这就进一步固化了城乡土地产权的差异,促成了我们今天所熟悉的城乡二元结构体系。

注释和参考文献(略)

作者简介:黄素娟,广东财经大学华南商业史研究中心,人文与传播学院社会学系。

责编:ZP