组织社会学

技术、性别与身份认同——IT女性程序员的性别边界协商

技术、性别与身份认同

——IT女性程序员的性别边界协商

孙萍

中国社会科学院新闻与传播研究所

女性在技术发展史中长期处于边缘地位, 现代信息传播技术领域更缺少女性视角的研究。本文试图从社会边界理论出发, 以IT产业中的女性程序员为例, 以期阐释她们如何在工作实践中建构身份认同和性别边界。通过民族志和访谈相结合的研究方法, 本文阐释了女性程序员如何通过“凸显—弱化”的技术边界和“加强—淡化”的性别气质来实现社会性别边界的协商。研究分析显示, 性别界限的建构并非单一、固定、界限明显的, 而是在传播实践中产生的多元、流动和持续协商的过程。

社会边界; 女性程序员; 技术—性别视角; 话语分析;

作者简介: 孙萍, 中国社会科学院新闻与传播研究所助理研究员, 主要研究方向为数字劳动、技术传播和性别。;

一、研究综述与理论框架

自改革开放以来, 我国信息传播技术发展迅速, 成为仅次于印度的世界第二大软件生产国, 就业人口达到500万。中西方学者对中国IT产业的发展模式与数字劳动情况有过诸多深入探讨, 却未能关注IT产业下的性别关系和性别实践。根据中国日报的报道, 目前中国女性程序员占到就业总人数的15%。虽然女性日益成为IT产业发展的重要力量 (Abbate, 2012) , 但既有研究的缺乏使女性程序员成为“隐形化”“不可见的”社会群体。笔者认为, 研究女性程序员的劳动实践和身份认同, 对于我们重新理解信息社会下性别分工和性别关系、丰富技术与性别的理论内涵具有重要意义。本文以IT行业为例, 主要聚焦于教育背景稍弱、在本土互联网企业工作的女性程序员, 探究其在“性别—技术”层面的身份认同与技术实践。

(一) IT女性的技术研究史

根据社会性别理论, 性别边界的建立是一个凸显社会建构、权力关系、制度安排和文化观点的多元性关系 (蓝佩嘉, 2011;Gerson and Peiss, 1985;Millett, 2010) 。目前, 有关IT女性技术史的研究主要集中在西方国家, 这些研究通过对社会性别理论的阐释, 讲述女性如何参与到计算、编程、代码使用等技术发展的实践中, 以此来展现女性如何由积极的技术参与者逐渐转变为被忽视、被边缘化的少数人群 (Bruni et al.2004;Cockburn, 1985;Light, 1999) 。

例如, 詹妮·弗莱特在《当计算机为女性》 (When Computers Were Women) 一书中论述了女性在第二次世界大战期间参与到计算机领域的工作实践 (Light, 1999) 。她认为, 战事的推进使女性大范围地加入IT领域。由于各国对于大规模弹道导弹射程分析的需求日益增大, 计算机领域就业需求不断增加, 女性所特有的耐心、专注、坚持的品质被认为非常适合从事编程工作 (Abbate, 2012) 。基于这样的历史背景, 女性开始大规模出现在计算机编程领域。其中最具代表性的是“ENIAC女子团” (ENIAC Girls) 。ENIAC被誉为世界上第一台计算机, 而“ENIAC女子团”则是世界上最早的参与到研发计算机编程中的女性群体。弗莱特发现, 二战期间的计算机领域延续着既有的性别不平等, 并存在父权制的等级分工:整个计算机技术团队被划分为男性“科学家”和女性“操作员”。按照规定, 男性“科学家”是指挥者, 女性“操作员”是命令遵从者, 后者要在前者的带领和指挥下进行计算机运作处理工作。男性科学家与软件打交道、从事思维劳动, 是策划者;而女性操作员仅是手工劳作、编码、负责硬件调配的服从者 (Ensmenger, 2010) 。弗莱特表示, 这种性别分工全然忽视了女性对于IT领域的贡献。她认为, 当时女性所负责的晶体管运行和调配正是现今软件程序研发和代码写作等核心工作, 而非所谓的“手工劳作” (Light, 1999) 。

二战结束后, 随着大批男性士兵的退伍复员, IT领域出现了女性大范围撤退的景象, 同时因战争结束, 政府叫停了大量的计算机项目, 女性“计算机操作员”就业岗位开始减少。但自20世纪中期开始, 软件编程和电子数据处理 (electronic data processing, EDP) 的重要性日益凸显, 商业化趋势明显, 女性计算机“操作员”重新出现在市场环境下, 同时, “程序员”一词开始流行 (Backus, 1980) 。根据以往文献统计, 20世纪60到70年代的女性程序员占到了计算机领域就业人口的30%~50% (Canning, 1994) 。但值得注意的是, 尽管女性程序员大规模存在, 她们仍然被冠以“高级劳力”的称谓, 而非“工程师”或“科学家”。在1969年, 美国男性程序员的年均收入为13149美元, 而女性则只有7763美元 (Abbate, 2012) 。从20世纪80年代开始, 女性程序员人数逐渐减少, IT行业其后逐渐被男性主导。

女性技术人员在IT领域被逐渐被边缘化的历史进程对我们当今重新思考技术与性别的关系具有重要意义。但是出于种种原因, 历史性的叙述在强调结构性和关联性的同时, 忽视了当时特定情形下女性程序员对于自身身份认同的理解, 以及她们在工作中面对“划界工作”时的特定实践策略。同时, 女性技术史的研究也缺少发展中国家的视角。中国作为世界IT大国, 其女性个体如何在特定情境下建构自我身份?呈现出了哪些特征?中国当下技术女性的身份认同如何嵌入到技术和性别的历史关系中去?这些问题有待进一步回答。

(二) 社会边界理论与非物质劳动

本文试图从社会边界理论出发阐释女性程序员在工作实践中的身份认同和性别边界的建构。根据米歇尔·拉蒙特 (Micháele Lamont) 的定义, 边界指的是我们“用来分类物品、人群、实作, 甚至时间和空间的概念性划分” (Lamont, 1993) 。社会边界的建构包含多个维度, 如认知、体制、社会实践等 (蓝佩嘉, 2011) 。社会边界的建立会借助“排除” (exclusion) 与“纳入” (inclusion) 的实践过程, 即社会的优势阶层会借助排外性来确保界线和巩固自身地位, 而其他群体在寻求被纳入时, 会通过模糊界限、跨越界限, 或者重新建构另类界线等方式 (Gerson and Peiss, 1985) 。蓝佩嘉认为, 人们通过日常工作上的社会实践来联结制度、文化、惯习等, 从而进行“划界工作”。这种“划界工作”是人们建构身份认同, 培养社会边界的重要实践。从性别关系的视角来看, 它使得社会既有的对男女工作划分、社会期待以及褒贬评价得以再生产, 巩固了既有权力关系的不平等。

例如, 非物质劳动 (immaterial labor) 即是性别“划界工作”的一种表现形式。非物质劳动强调在实体的物质—商品生产之外的虚拟化劳动, 主要包括情感和认知劳动。长久以来, 由于女性在家务劳作中承担了大部分的情感和认知劳动。现代社会工作分工中有关信息传达、情感表述、认知表达的工作, 仍旧被视为女性的工作范畴 (Fortunati, 2011) 。例如电话客服人员、商场售货员、幼儿教师、护士、柜台业务员等。随着数字信息技术和虚拟经济的发展, 非物质劳动概念也指向商品交换经济下的虚拟化劳作 (Freeman, 2000;Vehviläinen and Brunila, 2007;Wajcman, 2009) , 包括以互联网、程序、算法为中介依托的劳动形态。拉左图 (Lazarrato) 认为, 非物质劳动可以分为两个层面:“信息式”和“文化式”, 前者指的是工业和服务行业中有关控制论和电脑操作、掌控等方面的劳动内容, 后者则更多地指向劳动中的“非工作”部分, 包括文化艺术的标准, 时尚元素、消费准则、公共意见等 (Lazzarato, 1996) 。

作为“划界工作”的重要体现, 非物质劳动为我们探析女性程序员的劳动实践提供了重要的参考视角。一方面, 划界工作可以让我们更清晰地看到女性技术人员在工作实践中如何被非物质劳动的传统框架束缚, 在工作中建立多元的身份认同;另一方面, 该概念所强调的关系性思考, 有助于我们理解女性程序员如何跨越非物质劳动的刻板印象, 开展IT技术实践, 实现另类的身份可能。

(三) IT产业下的性别气质研究

在职业心理学和组织行为学的性别研究中, 有关IT女性气质、女性价值观念与职业发展的研究颇受关注 (Rothschild, 2000) 。其中一个研究共识是, 两性的差异不是固有的, 而是组织和社会建构的结果。海克 (Hacker) 认为, 技术关系重于社会关系、逻辑思维重于形象思维、男性气质重于女性气质是计算机领域独有的文化特质 (Hacker, 1981) 。这种意识形态的存在凸显了男性气质, 而导致了女性科学家的历史贡献和专业技能不被认可。麦吉尔维 (McIlwee) 和鲁滨逊 (Robinson) 在研究IT公司的女性工作实践后得出同样的结论, 即IT领域的工作环境并不排斥女性, 而是排斥女性气质 (McIlwee and Robinson, 1992) 。恩辛格 (Ensmenger) 表示, 这种男性气质占主导的计算机文化与孩童时期的教育密切相关, 即男孩被更多地鼓励使用电脑、学习编程;而女孩子则更多的被奉以芭比娃娃、毛绒宠物、漂亮衣物, 以鼓励其性别分工意识 (Ensmenger, 2010) 。

作为高压力、高效率的行业, IT实践在中国被赋予了两种社会话语, 一种话语围绕理性、竞争、效率、逻辑等展开, 认为计算机编程工作需要长时间、忍耐力、逻辑性和执行力;另外一种话语则形成于网络文化, 即IT从业者多为宅男、生活枯燥、比较闷骚、喜欢代码等。两种话语虽然侧重点不同, 但都凸显出IT从业者对男性气质的偏好, 而女性气质如认真、谦和、感性、细致则为IT行业所疏离。同时, 男性IT工程师会积极通过性别化的话语和实践来展示和维持自己的优势地位, 例如恩辛格在回顾计算机发展史中提到, 男性程序员在编程过程中, 会变身宅男、一门心思坐在电脑前、忽视生活其他方面, 而一旦取得成功, 他们会挥舞拳头大声呼喊, 释放情绪 (Ensmenger, 2010) 。相似的结论也在塔泰耶 (Takhteyev) 有关南美IT产业的研究中被发现, 即男性工程师会通过随意服装、技术话语、黑客活动或聚会场合等凸显自己的男性气质 (Takhteyev, 2012) 。

一项针对女性IT从业者的研究发现, 女性选择离开公司的决定更多地受到组织因素和家庭需求的驱动, 而非个人抱负 (D’Mello, 2006) 。学者认为, 家庭、生育、以及IT行业的高压环境都使得女性进入IT行业的门槛变高, 即便女性进入到IT行业, 由于她们必须付出更多的家务劳动和情感劳动, 其职位晋升也会受到影响, 与男性相比, 女性程序员职位多处于公司组织的中下游 (Ensmenger, 2010) 。既往的性别气质研究也发现, 女性为了更好的融入工作, 会使用“性别管理策略” (strategies of managing gender) 来重新界定和管理自身的男性气质和女性气质。例如, 黛博拉·谢泼德 (Deborah Sheppard) 通过对女性管理人员的研究发现, 女性会通过穿着西装来达到与男性管理者“类似”的目的, 从而维持自己管理者的身份 (Sheppard, 1989) 。

既往研究丰富了我们对于女性职业发展的认识, 但也存在以下一些问题, 首先是忽视了IT行业女性的技术实践, 尤其是中国女性程序员的工作和话语特征。传统的性别角色理论把性别当作静态、稳定的特质加以分析, 忽略了性别划分的可塑性、持续性和渗透性。这在凸显男性气质的IT行业更是如此, 基于此, 本文从社会边界理论出发, 主张摆脱二元视角, 从建构、动态、持续的角度分析性别的建构, 体现性别互动。

二、研究问题与研究方法

如前文所述, 本文聚焦的研究对象是中国本土中小型IT企业中的女性程序员。比起大公司的程序员, 这部分女性教育背景相对较弱, 大部分来自农村地区。通过对这部分女性程序员的技术话语和工作实践的探究, 本文试图通过内在的视角来观察女性程序员的人际交流、社会实践、言语沟通和情境互动, 从而透析其如何实现在IT领域的性别边界协商, 实现自我身份的建立和认同。研究采取社会建构的视角, 即认为性别边界的建构是不断变化的, 女性程序员在特定工作实践中的性别和身份具有流动性、可塑性、不稳定性。基于前述研究和对女性程序员的田野调查, 本文提出以下研究问题:

1.基于性别—技术史框架下被边缘化的身份特征, 当代中国的女性程序员在IT实践中如何建构自我身份认同?

2.她们如何表述自己, 来实现性别和技术视角下的边界协商?这种技术和性别的框架又在何种程度上丰富了社会边界理论?

文章运用了参与观察和访谈相结合的方法进行数据收集。自2016年5月至2018年2月, 笔者在深圳南山科技产业园一家IT公司 (以下简称“L公司”) 以“搜索引擎优化师”的职位实习了约一年半时间。L公司是一家以数据恢复软件开发为主要业务的IT公司, 公司共有员工50余人, 其中20人为程序员 (女程序员2人) , 15人为市场营销人员, 以及另外包括财务、管理、后勤等10余人。笔者通过参与公司的内部会议和相关活动接触到两名女性程序员, 借助工作需要, 笔者进一步与女性程序员建立信任, 保持沟通渠道, 并最终进行了访谈。在工作之际, 笔者得以观察她们的工作实践, 包括代码创作、技术会议、线上合作沟通、线下的生活交流以及工作之外的生活等。

以此为切入点, 笔者以滚雪球的方式展开对女性程序员的访谈。鉴于女性程序员在IT公司的就业率较低, 寻找合适的研究样本较为困难。在一年的田野调查中, 笔者对来自18家IT公司的21名女性程序员进行了访谈。访谈前, 笔者会告知被访谈对象研究目的, 并签署知情同意书。每次访谈时间为90到120分钟。访谈结构为半开放式, 除了与研究设计相关的问题, 笔者也关注女性程序员的自我表述和问题阐释。根据统计, 21位访谈对象的平均年龄为23岁;其中20位未婚, 1位已婚;参加工作时间跨度从3个月到4年不等;7位有本科或大专文凭, 14位毕业于中专或软件技术培训学校。

中小互联网企业虽然种类繁多, 内部架构和管理机制不尽相同, 但相较于IT精英类企业或者精英型创业公司而言, 它们在人员管理、企业文化和部门划分上都更加松散。部分原因来自于公司的人员构成, 中小互联网企业的程序员多来自于农村或者乡镇地区, 所受教育以大学、职高或培训学校居多。同时, 该类企业多以承接外包、开发小型软件、应用程序为主, 这一方面说明他们受到新自由主义“企业家精神”或“职业经理式”的发展模式影响较小;另一方面也说明正是这种“本土气息”浓厚的企业特点为女性程序员的身份建构提供了中国语境和土壤。

在资料分析层面, 本文采用了话语分析的方法。话语分析有效地结合了语言和社会实践之间的关系, 它一方面重视话语的传播、表述和交流, 认为语言是特定社会文化实践共同体中的产物;另一方面, 它注重言语和社会实践的联结, 认为话语本身即是一种文化实践 (Carbough, 2007) 。它将日常生活中的语言运用作为话语对象, 从而阐释人们如何通过话语和传播本身建构身份认同、维持社会关系、协商社会边界、形成权力关系。作为IT产业中的非主流群体, 女性程序员的言语、传播、互动从社会文化层面形成了一个“言说共同体” (speech community) , 同时, 她们试图通过自我表达和话语阐释来建构自我身份和进行性别界限的协商实践。在文化话语分析中, 我们遵从“传播”即“实践”的原则, 来阐释女性程序员如何通过话语传播定义性别边界, 阐释权力关系, 形成主体建构。

三、女性程序员IT实践中的身份建构

(一) 从“程序猿”到“程序媛”

访谈中发现, 女性程序员的身份建构不是固定不变的, 而是游离于技术框架下的“无性别气质” (genderless) 和“女性气质” (feminine) 之间。即她们在谈及个人工作实践时, 倾向于忽略或遮盖自我的女性性别特征, 而在谈及个人生活及与男性程序员的区别时, 倾向于展现自我的女性气质。这两类话语的表达嵌入在以技术为核心的话语情境下, 凸显了女性程序程序员“言说共同体”的实践特征。大部分女程序员赋予编程工作“无性别”特征, 即否认女性在工作过程中与男性有不同之处。主要表现为她们不愿意提及自己的女性身份, 而是强调工作中被“一视同仁”地对待, 例如在深圳一家汽车导航研发公司上班的小朵讲道:

“我们 (同指男性和女性程序员) 基本做的是一样的工作。有时候我们加班, 但这并不意味着你是女生, 就要被优待……如果你选择当程序员, 那你就得做好加班的准备。老板这么想, 我们这么想, 大家都这么想。尤其是你跟别人合作做项目的时候。我更喜欢别人把我当做跟其他人一样的, 而不是一个需要特别照顾的女生。” (2016年8月访谈)

小朵25岁, 2014年在黑龙江一所本科大学毕业后只身一人来到深圳工作。比起其他刚参加工作的IT女生来说, 小朵习惯编程、工作努力、渴望在工作中表现自己。访谈时, 她会频繁地使用编程语言、专业术语等技术类话语来强化自我的“无性别”身份。恩辛格指出, 除了极具冒险和创业精神的女性之外, IT行业所展现出来的特质并不适合女性 (Ensmenger, 2009) 。这种“不友好”在一定程度上增加了女性程序员融入程序员社群的难度。因此, 为了能够成为程序员群体中的一员, 女性程序员试图淡化自身的性别气质, 在阐释中模糊“男性”和“女性”的社会界限, 来让自己的性别身份“合法化”。这一发现与芭芭拉·皮拟 (Barbara Pini) 对澳大利亚农业部门的女性管理者研究的结论类似, 即女性会通过掩盖、减少自己的女性气质, 认同主流男性的气质话语来达到策略性的性别管理 (Pini, 2017) 。这种“无性别”身份的管理在小朵身上体现明显。同时, 据小朵的介绍, 她的男朋友也是“一枚程序猿”, 两人经常同时加班到深夜。阿芳21岁, 毕业于湖南益阳的一所职业技术学校, 现在一家数据恢复公司上班, 由于公司订单量大, 阿芳说自己“基本天天加班”。但在谈及这一问题时, 她和小朵有着相似的表述:

“平时很少逛街, 也没有时间拍拖, 因为要加班、赶进度……周末的时间大部分都宅在家里。

有时候追一些美剧, 有时候睡觉。就是‘程序猿’嘛 (笑) 。” (2016年11月访谈)

“加班”、“赶进度”、“宅”等用语通常被认为是男性程序员的标配, 但这里也被女性程序员纳入到自我身份的表述中。“程序猿”一词作为IT行业内的“昵称”, 通常用于男性程序员之间的戏谑表述, 形容自己是一种过度劳作、加班、收入低的“悲惨生物”。征用“程序猿”一词进行自嘲, 展现出女性程序员“无性别”身份认定在一定程度上依赖、复制并重构了IT行业的男性气质。同时, 程序员高强度、高压力的工作性质也促成了女性“无性别”气质的进一步呈现。在这里, 高压性的工作状态和渴望被一视同仁的想法让女性程序员将性别边界模糊化, 她们认同并使用行业内部和社会体系对于程序员的共同想象进行自我表述, 以期待更好地融入IT领域。

然而, 当女性程序员跳出具体的、操作性的技术实践来阐释自己的职业选择和个人想法时, 既有的编程技术和文化资本使她们倾向于凸显自己的女性气质, 如自信、经济独立、更有追求。小馨来自广西玉林农村, 是一名网络教育软件公司的前端研发。在当地中专学习时, 她来到现在的公司实习。毕业后直接就职于现公司。访谈时, 她告诉笔者, 村里的女孩子大都外出打工, 做工厂、玩具、缝牛仔裤, 或者是组装电子零件。但是她不想:

“比起超市的收银员或者家庭主妇, 当程序员会有更好的生活。你会进入一个完全不同的世界, 因为你知道面前复杂的代码如何运作……你可以更自信地穿衣服, 也可以给自己更好的生活。因为程序员是跟技术打交道, 而大部分女生是不通晓技术的。” (2017年1月访谈)

作为程序员的小馨在此时通过与其他女性职业的对比建立了更加明确、清晰的性别界限。通过强调自己通晓技术、了解代码、与一般女性不同, 小馨的阐释展现出技术如何与性别叠加并融合成为更加鲜明的身份认同。尤其是对于来自农村的女性程序员, 他们打破传统的性别分体制, 得以实现更好的生活, 也就更加倾向于认同自己现有的选择。一些女程序员还表示, 在上传编码程式时, 自己会添加一些动画、笑脸表情在软件名称上, 用以区别自己和男同事们的程序。这种界限并非刻意为之, 可能只是为了“好玩”, 但从中却可以瞥见男女技术员在工作展现方式上的性别差异。

黛柏拉·泰南 (Deborah Tannen) 的研究发现, 男性通过沟通来���调地位, 而女性则通过沟通发生联系 (Pini, 2017) 。调查发现, 女性程序员承认自己在工作中承担了“与人沟通、交流”和“创建顺畅的工作环境”的职责。这与前面所讲的“非物质劳动”是性别界限建构的一种表现形式相吻合, 即女性气质的凸显是通过传统的、被认为是天职的“非物质劳动”形态来概括, 而男性气质则通过刻板印象如害羞、不善表达、逻辑思维强的特点来概括。例如, 在描述女性程序员的昵称里, “程序媛”一词就凸显了很强的女性气质。“媛”字本身带有强烈的社交和沟通倾向。“程序媛”作为一个具有高度性别特征的词汇, 一方面带有褒扬性, 它肯定了女性在技术实践中独立、聪慧的角色;另一方面, “媛”字本身也展现出女性在工作中所承担的情感和沟通性的非物质劳动。在她们看来, “男生可能逻辑思维强一些, 但是他们太容易害羞。女技术员更仔细、细心, 也更愿意分享和沟通。”在技术话语中, 这样的二元对比凸显了女性程序员特有的性别气质, 也在无形中塑造了性别的“划界工作”。

(二) 劳动分工与“打工妹”的自我认同

笔者发现, 除了对主流“程序猿”话语体系的认可, 城镇化进程也使得女程序员建立了“打工者”的身份, 并进一步展现在IT领域的技术实践中。自改革开放以来, 中国区域经济发展的不平衡导致的城乡人口流动日益加剧。尤其是出生在20世纪末的农村新生女性, 她们摆脱了家务劳动的束缚, 开始走向城市的工作场域, 但无论是第一代打工妇女还是其后新生的农村女性, 父权体制留下的刻板印象依旧存在。这部分女性虽然身处现代大都市环境, 但是家长制的管控和维系家庭关系的纽带依然存在。

小吴就是其中一例。她来自河南益阳农村, 是L公司的女程序员, 2009年经老乡介绍来到深圳, 住在一个城中村1。城中村的街道挤满了卖盗版DVD、水果蔬菜、各色小吃的叫嚷摊贩。小吴与老乡合租住房。这是一栋后来加盖的四层连体楼房, 每层20户, 每户30多平米, 共用一个楼梯, 没有电梯。小吴的客厅里堆满了衣物和各种生活用品。夏天天气炎热, 墙上有蟑螂跑来跑去。谈起自己的家庭, 她说:

“我不太回家。但是经常寄钱给他们 (指家人) 。家里的两个小弟弟需要交学费, 得帮他们。当程序员比其他行业的女孩子挣得多。我能多挣, 就得多帮助家里。我自己也能存些钱……而且老板说, 干一段时间就帮我涨工资。” (2016年9月访谈)

在小吴看来, 作为农村长女, 挣钱养家的责任远大于自我发展和接受教育。像小吴这样每月寄钱回家、供弟弟上学的例子不在少数。这种“打工妹”的身份认同在出身农村的女性程序员里表现尤其突出, 这也呼应了以往的相关研究里女性对于打工身份认同的研究 (Ngai, 2005;Wallis, 2015) 。访谈的21位受访者中, 有16位来自农村地区。我们发现, 相较于来自大型IT企业或者城市长大的女性程序员而言, 来自农村地区的女性程序员对于自己“打工妹”的身份更加认同和敏感。她们来到深圳的原因多是“靠老乡”或“有老家的朋友介绍”, 在大城市一起租房、“抱团取暖”的情况比较多见。当问及为什么会选择当程序员时, 来自甘肃的只有20岁的女孩小金回答说“听朋友说挣钱多, 至少比在工厂加班挣钱多”, 于是在填报中专志愿时就选了“软件工程”专业。据小金自己说, 她在当地的中专学校学习了一年半代码, 中间来到深圳实习了半年。毕业后又回到深圳, 找了工作。虽然程序员群体中的女性在工作性质上发生了较大变化, 但同其他职业的女性务工者一样, 她们依托农村社群的邻里关系、努力提高劳动收入、与原生家庭保持密切联系等都在不断印证着其“打工妹”的身份认同。

部分女性程序员“打工妹”的身份在实际的IT工作分工中也不断被强化, 如IT编程领域的“前端”和“后端”, 以及“编程”和“测试”的分工。简单来说, IT“前端”主要从事与使用者直接接触的技术领域工作, 包括使用最基本的编程语言和数据可视化工具, 诸如HTML、Java Script、CSS等来实现用户界面的可操作化。“后端”工作主要与服务器打交道, 如处理数据内容, 搭建编程框架等, 使用的语言包括Java、Python、C++等。业界一般认为, 从事后端对于程序员的编程语言和逻辑思维要求较高, 而前端则被认为更简单、更直接, 甚至“没有什么技术含量”。由于大部分女性程序员集中于“前端”工作, 这种技术层面的“划界工作”在一定程度上增加了女性程序员融入IT社群的困难, 也在无形之中塑造了以男性为主导的办公室政治 (office politics) 。来自广东普宁的小刘是一名男性程序员, 在L公司上班, 根据他的理解:

“男生就是喜欢逻辑思维, 编程能力也确实比较强。而女生心细, 对色彩、布局的感知比较好……基本上大家都知道, 女生做前端的和测试的多一些, 而男生更偏向后端与服务器打交道。有些公司直接不要做后端的女生。” (2017年3月访谈)

同在L公司上班的小佳也来自于四川农村, 22岁毕业于广东汕头一所高职院校, 她分享了自己找工作的经历:

“去年我来深圳找工作, 大部分公司给我的职位都是前端, 说是女孩子更适合做前端。……有些公司的招聘广告直接就说不要后端的女程序员。” (2017年3月访谈)

在激烈的岗位竞争之后, 原本学习C语言 (通常被认为是“后端”工作) 出身的小佳变成了L公司负责前端UI的程序员。后续的访谈发现, 与“前端”和“后端”的性别分工相似, “编程”更多地被认为是男性的“本行”, 而女性更适合干“测试”。在实际的调研中发现, 女性测试人员的数量远远超过女性程序员的数量。笔者认为, IT行业中“前端”和“后端”、“编程”和“测试”的性别分工强化了性别界线, 也塑造了两性不平等的权力结构体系。后端的需要的“逻辑思维”“编程能力”与前端被描述成“没什么技术含量”“简单”形成鲜明对比, 性别化的分工凸显了男性的主导地位。对于自农村地区或者农民后代的女性来说, 工作内容的边缘化加深了她们与工厂女工的相似性, 成为没有技术含量的“打工妹”或者“打工者”的认同随之出现。

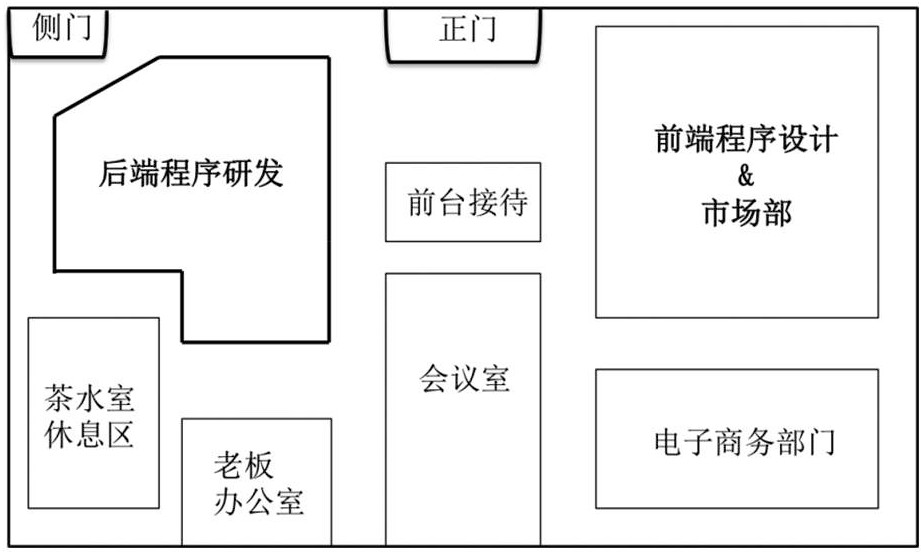

除此之外, 这种IT行业的性别分工也呈现于空间位置和工作之外的沟通交流之中。在笔者实习的L公司, 小佳和另外一名女程序员的办公桌被与市场部的人员安放在一起, 而其他男性程序员则分布在办公室的另外一端 (参见图1) 。每次需要研发组讨论问题或者开会的时候, 她们两人都会“自觉地”搬着电脑去“后端”研发办公区。这种空间的分布可能存在一定的偶然性, 但空间位置的区隔无形中加强了“划界工作”的不同场域。在工作之余, 男性和女性程序员则会自动划分成为不同的小社交圈, 男生聚在一起聊电子游戏、篮球、代码研发等;女性程序员则会加入到其他部门女性的活动中。除了工作交流外, 她们很少与后端程序研发的男性程序员交流。

以往有关女性农民工的研究发现 (Ngai, 2005;Wallis, 2015) , 传统的父权观念以及工厂内家长制的管理制度是加深其“打工妹”身份认同的主要原因。一方面, 女性农民工与老家保持了密切亲近的责任关系, 无论是与父母、配偶还是孩子, 对她们来说“挣钱养家”的观念依旧根深蒂固。另一方面, 工厂制下雇佣者和管理者所展现的家长制威权和男权主义管理模式也在一定程度上加深了其性别化打工者的身份认同。相较于工厂女工, 女性程序员的“打工妹”虽然不会受到公司管理者的强调, 但却在技术分工上被凸显:从事“前端”工作被标签化为没有技术含量、不专业, 甚至成为服务“后端”的从属性工作, 这种技术政治的“他者化” (otherization) 使女性程序员在技术上面临被边缘化和排除的危险。这里, 女性程序员的“打工妹”身份也印证了拉左图有关“文化性”非物质劳工的论述, 即女性技术人员多被认为更擅长处理非技术性工作, 包括图案设计、色彩排列以及与用户的互动, 而非核心技术类的数据处理和编程操控等。

(三) “屌丝”话语的集体表达

研究发现, 女性程序员同男性程序员一样会积极参与到“屌丝”身份的认同中, 但不同于男性将自身现状与社会成功标准进行对比, 女性程序员的“屌丝”认同更多地体现在对无法建立女性气质的无奈、对家庭和事业发展的困境中。“屌丝”一词最早流传于男性程序员群体, 泛指处于社会底层、无权无势、远离权利中心的边缘人群。2011年开始, “屌丝”一词成为社交媒体热词, 使用阶层逐渐泛化并成为戏谑、恶搞的网络流行文化。与此相关的许多漫画、俗语、表情也应运而生。以往研究表明, 男性程序员会积极参与到“屌丝”文化的社群交流和特色建构中, 并带有明显的技术化背景 (Sun&Magasic, 2016) 。其“屌丝”的话语建构主要通过自身的工作生活现状与社会成功标准的“官方话语”进行鲜明的对比, 如低收入、高强度、生活无聊等。面对繁重、被边缘化的工作现实, 女性程序员的“屌丝”认同多源自无法在IT领域建立自身女性气质的无奈。小方是深圳一家教育网站的程序员, 参加工作半年, 以下是笔者与她的部分访谈对话:

笔者:“为什么觉得自己是‘屌丝’?”

小方:“开玩笑呗。 (干) 这行的女生, 都没时间逛街、约会、打扮。我们大部分时间都是跟代码约会 (笑) 。我刚开始工作的时候, 挣得其实也不多, 压力还很大。感觉自己除了会搬砖 (写代码之意) 不会干别的。就是屌丝啊。”

笔者:“介不介意别人叫你‘屌丝’?”

小方:“没事。我和同事也互称‘屌丝’的, 你也看到了, 女程序员也是一样, 生活没有那么多花样, 就是屌丝嘛。” (2016年10月访谈)

通过强调较少地参与到“逛街、约会、打扮”等被认为具有女性气质的社会仪式, 小方的话语一方面阐述了IT女性与传统女性之间的区别, 同时也表述了IT女性渴望展现自我性别气质的想法。“不会干别的”“没有那么多花样”等表达阐释出IT行业持续的以技术为核心, 忽略性别多样化的产业特征。访谈中得知, 小方与另外三个老乡合租房子, 由于另外三个女孩子基本是“朝九晚五”的工作, 加班较少, 与她们相比, 小方经常觉得自己“不像女生”, 因为大部分时间都在“搬砖”。女性程序员互称“屌丝”, 通过这种半自嘲半反抗式的话语来阐释自身的边缘化和底层化。与此同时, 家庭和职业发展的矛盾也是女性程序员阐释“屌丝”身份的重要原因。“结婚生子”“建立家庭”“照顾孩子”等性别责任也使目前处在工作状态的女性程序员十分焦虑。李雪来自黑龙江哈尔滨, 在深圳工作。在谈到未来的职业发展方向时, 她不无担忧:

“有时候是会迷茫。因为不知道之后怎么办。干我们这行的, 就是吃青春饭。压力这么大, 不能老是一直干吧?刚开始这几年还行, 将来结婚生孩子, 没办法加班熬夜的。曾经跟我一起工作的几个姐妹, 要不做市场去了, 要不干脆不干了。 (我们) 本身学历也不高, 工资比较低, 干得太辛苦了。” (2017年1月访谈)

“吃青春饭”的职业特征导致了女性程序员在技术岗位上的不稳定性和流动性。田野调查发现, 女性程序员的岗位流转速度快, 不稳定性强, 在职业发展遇到瓶颈时, 大部分女性程序员会选择转业做市场、营销等工作而不是继��当编码员。一年后的跟踪调查发现, 接受访谈的3名女性程序员选择离开编程岗位, 一位找到了男朋友, 选择回老家结婚生子;一位调到了市场部门;另外一位就是李雪, 她因为怀孕辞去了工作。虽然程序员作为职业群体带有明显的高流动性 (Sun&Magasic, 2016) , 但女性程序员除了职业需要而产生的空间流动, 还有因母职和家庭需要产生的不确定性流动。这种不确定性由空间转向时间, 凸显出高压、高强度的中介环境与女性本身出于母职和家庭的需要的紧张关系, 从而在一定程度上加深了女程序员对于“屌丝”的认同。

借助“屌丝”所阐释的具有戏谑性的互联网政治, 女性程序员积极参与到女性“屌丝”话语的建构中。在群组交流中, 她们参与创作网络交流的表情、符号、漫画, 来表现她们对于就业和职业发展的困惑, 同时, 她们会成立“女屌丝”群, 作为一种言说共同体, 来讨论具有女性气质的日常和生活事宜, 通过信息共享、情感互动来建立社群主持和性别认同。而在与男性程序员交流中, “屌丝”话语又可以作为一种集体式表达, 成为女性融入IT文化的一种策略。

“屌丝”话语最一开始从网络亚文化的虚拟社群开始流行, 到后面为广泛社会阶层所接受并使用, 体现了中国社会的阶层断裂和底层叙事 (李超民、李礼, 2013) 。林品在有关“屌丝”亚文化的研究中指出, 屌丝叙事代表着一种不平等的性别关系, 其本身所代表的男性“矮矬穷”的形象和其所物化的“女神”形象形成鲜明对比, 体现出讽刺的男性中心主义 (林品, 2013) 。但对中国程序员的研究发现, 屌丝的阐释一方面是一种基于共同身份的认同;另一方面也是女性程序员试图与IT主流话语建立性别协商, 建立女性气质认同的尝试。她们不排斥、甚至愿意戏称自己为“女屌丝”。在这种情况下, “屌丝”使用的性别泛化使其原本狭隘、男权为中心的意涵变得模糊, 转而成为女性程序员社群自我表达、冲破既有权力关系的武器。从这个意义上来说, “屌丝”一词是自我表达和自我意识的阐发, 这呼应了李超民和李礼的研究, 即“屌丝”文化具有再创性和讽刺性, 同时也具有集体性和批判性 (李超民、李礼, 2013) 。

四、“性别—技术”框架下的边界协商

媒体和社会对于IT产业的描述常常是“性别平等和充满自由气息”, 然而, 女性IT从业人员的劳动实践和身份认同通常是技术边界和性别边界相互协商的吊诡组合。以男性气质为主导的IT产业特质、劳动分工和办公室政治建构了男性程序员和女性程序员不对等的权力关系, 从而迫使女性程序员在IT实践中不断变换身份, 以协商自我在性别界限中的“进”与“退”。现代化和城镇化促进了城乡边界和性别边界的“藩篱”, 使更多的人际互动和社群交流成为可能;但是, 相反的情景也会发生, 体制、传统和父权制的存在, 很多情况下使得女性不得不退而求其次, 寻求一种基于社会界线的性别协商。

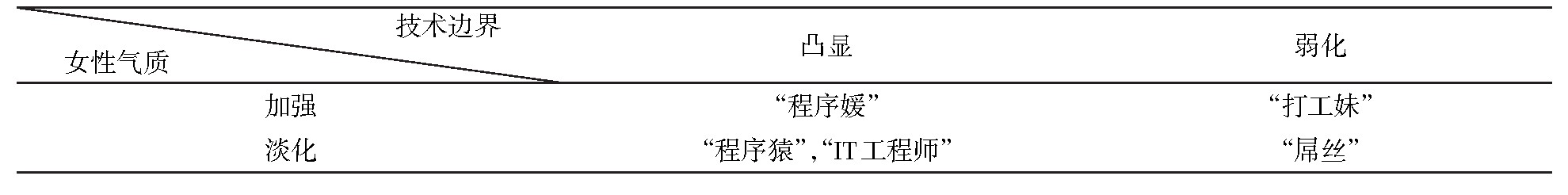

回到我们的研究问题, 性别界限的建构并非单一、固定、具有明显边界性, 而是在传播实践中产生的多元、流动和持续协商的过程。为了进一步解释女性程序员在IT工作中的自我认同和身份建构特点, 本文发展了两组类型学的分类, 来区分女性程序员在身份建构中的不同取向。第一类是“凸显—弱化”的技术边界协商, 阐释女性程序员如何在不同的身份认同中协商性别与技术的关系;第二类是“加强—淡化”的性别气质协商, 勾画出女性气质如何在IT技术框架下被策略性的模糊或凸显 (参见表1) 。研究发现, “程序媛”的身份将技术纳入自我身份建构的同时, 也凸显了女性气质;而“程序猿”“IT工程师”等“无性别化”处理的身份认同, 则通过模糊性别特点来寻求自我身份的合法化。从技术协商的角度来看, “打工妹”的身份凸显了女性程序员在IT劳动分工下的边缘化认同, “屌丝”身份则具有外表和内里的双重面向, 它一方面代表了女性程序员融入IT主流话语的尝试, 另一方面也展现了女性程序员由内而外建立女性气质, 尝试冲破既有性别二元框架的话语实践。

既有性别分工和IT产业的男性气质主导提高了女性程序员的进入门槛, 同时, 她们的话语传播与工作实践也体现了既有权力关系的协商、突破或再生产。通过在工作场域建立多元的身份和自我认同, 女性程序员得以游离于以男性为主导的信息技术产业并占据一席之地。研究同样也发现, 这种性别、技术的边界划分并非黑白分明, 它们相互交融, 彼此勾连, 是女性程序员在特定的社会环境和工作场景下动态转变的结果。例如对“程序猿”“IT工程师”的认同和对“打工妹”的认同虽然从性别气质层面不尽相同, 但都是对父权体制和男权气质的默认与再生产。而“程序媛”和“屌丝”可以被看作对既有主导话语和权力关系的尝试性挑战和冲破。

五、小结

通过阐释中国IT女性程序员的技术身份认同, 文章将“性别—技术”的维度及两者的互动纳入到社会边界理论, 并试图呈现“划界工作”如何嵌入到技术和性别的动态互动中, 又是如何与当下中国城镇化、信息化的大背景相勾连 (蓝佩嘉, 2011;Freeman, 2000) 。研究发现, 社会边界的建立在技术的生产实践中并非单一、固定的展现, 而是传播实践中形成的多元、流动和持续协商的过程。在IT领域则集中体现在女性程序员对于自我性别边界的建立和协商的过程。女性程序员通过不断地转变自我身份认同来模糊、跨越、甚至挑战既有的技术“藩篱”。她们建立了包括“程序媛”“打工妹”“程序猿”“屌丝”等在内的多种身份特征, 并通过这些多元身份的切换来实现技术权力与自我发展的持续协商。

IT领域的性别边界问题是“技术—性别”研究框架下的分支体现之一, 它更关注微观层面社会边界和身份认同, 包括女性气质融入技术领域的困境、工作实践中“心照不宣”的性别分工、群体性“屌丝”话语的集中阐释等。这些微观现实一方面展示了女性在跨越技术“藩篱”的刻板印象时所面对的挣扎处境;另一方面也阐释了性别与技术如何嵌入到女性的劳动、话语和传播实践中, 并最终对其“划界分工”和“性别界限”的协商产生影响。本研究所提及的女性程序员可能是性别研究领域的“少数族群”, 但是以此作为切入点, 我们得以窥见更大社会层面上性别与技术带来的区隔和联结、阻碍与冲破。

以往的性别技术阐释倾向于在男性/女性、技术/情感、理性/感性等层面进行二元式的对等划分, 由于这种刻板印象, 女性常常被迫脱离“技术话语”而成为“非技术性”的脱嵌存在。通过以技术边界和女性气质两个概念作为支撑, 本文尝试打破这种二元论调, 从而建构基于IT技术实践的女性身份认同。我们发现, 无论是技术的划界工作还是女性气质的自我展现, 女性程序员这一职业群体在话语和工作两个层面都展现了由“强”到“弱”的身份转移。相较于传统的二元“技术—性别”阐释框架, 这种基于边界的身份类型划分更具有微观层面的理论张力, 它不仅捕捉到了女性程序员细微复杂的身份建构内里, 也凸显出技术权力如何在中国社会语境下构造出嵌入性的、具有丰富表征的性别实践和性别特点。当然, 基于既有的社会偏见和技术体制, 女性程序员这一职业群体的技术性别认同不全然是乐观的展现, 而更多的是一种痛并快乐的妥协与博弈。这其中既有对不平等权力关系的突破, 也有对男权有意无意的复制或再生产。

作为具有一定内隐性和不可见性的技术人员, 微观的性别关系捕捉与发现更具挑战性 (梁萌, 2017;Oreglia, 2013) 。但这并不意味着我们应该忽视信息技术产业中内置、隐形和长期被“习以为常”的权力关系和性别关系。在信息化和数字媒体迅猛发展的时代, 技术与性别不仅仅局限于IT生产场域, 更会延伸至我们不断社交化和信息化的日常交流、生活、消费、传播中去。关注信息化时代下的性别—技术关系显得尤为必要。据此, 我们不但用技术和性别视角丰富了社会边界理论的内涵, 也可以深刻理解流动性的性别界线将把未来信息技术劳动带向何方。女性技术劳动的边界建立凸显了她们日益不稳定的劳作和风险性 (Standing, 2011) , 这也将进一步成为未来技术—性别研究的重要方向。

相较于西方国家, 我国的城镇化差异、传统父权体制以及IT行业的初始阶段等宏观背景成为影响女性程序员“划界工作”的重要因素。虽然其工作环境和社会地位有了较大提高, 但女性程序员作为二代或新生代农民工的身份特质未发生改变, 对家长制权威和性别分工的“继承感”仍旧存在;加之我国IT产业仍处于起步阶段, 可预期的产业文化和性别尊重体制未能完全建立, 男权超乎寻常的优越感和控制性弥漫IT职场, 从而有意无意间形塑了女性程序员“划界工作”的IT实践和多元化的身份认同。

本文是对中国语境下中小型IT业女性程序员的身份建构的初步探究, 存在诸多不足。其中文章给出的这四类协商模式可能无法穷尽数字劳动下性别身份的建构, 这种多元、流动的性别认同除了与技术相关, 也与特定背景下的社会结构紧密相关, 包括资本流转、传统观念、经营意识、企业文化等。同时, 文章在田野和访谈中主要关注的是处于中小型IT公司的女性程序员, 对处于大型IT公司的中高层管理或技术岗位上的女性程序员, 本文的关注度不够, 这可以成为未来的研究方向和议题。

参考文献

[]李超民、李礼, 2013, 《“屌丝”现象的后现代话语检视》, 《中国青年研究》第1期。

[]林品, 2013, 《从网络亚文化到共用能指--“屌丝”文化批判》, 《文艺研究》第10期。

[]梁萌, 2017, 《强控制与弱契约:互联网技术影响下的家政业用工模式研究》, 《妇女研究论丛》第5期。

[]蓝佩嘉, 2011, 《跨国灰姑娘:当东南亚帮佣遇上台湾新富家庭》, 长春:吉林出版集团有限责任公司。

[]陈崇山、卜卫, 1996, 《中国女新闻工笔者的现状与发展》, 《妇女研究论丛》第3期。

[]Abbate, Janet.2012.Recoding Gender:Women's Changing Participation in Computing.The MIT Press.

[]Backus, John.1980.“Programming in America in the 1950s:Some Personal Impressions”.A History of Computing in the Twentieth Century.New York:Academic Press.

[]Bruni, Attila, S.Gherardi and B.Poggio.2004.Gender and Entrepreneurship:An Ethnographic Approach.London:Routledge.

[]Peta Tait.1993.“Original Women's Theater:The Melbourne Women's Theatre Group 1974-77.”Theatre Journal 4 (1) :560-562.

[]Carbaugh, Donal.2007.“Cultural Discourse Analysis:Communication Practices and Intercultural Encounters.”Journal of Intercultural Communication Research 36 (3) :167-182.

[]Cockburn, Cynthia.1985.Machinery of Dominance:Women, Men and Technical Know-How.London:Pluto Press.

[]D’Mello, Marisa.2006.“Gendered Selves and Identities of Information Technology Professionals in Global Software Organizations in India.”Information Technology for Development 12 (2) :131-158.

[]Deborah, Tannen.1993.“You Just Don't Understand:Women and Men in Conversation.”Virago 4 (1) :61-62.

[]Ensmenger, Nathan.2009.“Software as History Embodied.”IEEE Annals of the History of Computing 31 (1) :86-88.

[]--.2010.Making Programming Masculine.California:John Wiley&Sons.

[]Fortunati, Leopoldina.2011.“ICTs and Immaterial Labor from a Feminist Perspective.”Journal of Communication Inquiry 35 (4) :426-432.

[]Freeman, Carla.2000.High Tech and High Heels in the Global Economy:Women, Work, and Pink-collar Identities in the Caribbean.Durham:Duke University Press.

[]Gerson, Judith and Peiss, Kathy.1985.“Boundaries, Negotiation, Consciousness:Reconceptualizing Gender Relations.”Social Problems 32 (4) :317-331.

[]Glenn, Evelyn Nakano.1986.Issei, Nisei, War Bride:Three Generations of Japanese American Women in Domestic Servic.Philadelphia:Temple University Press.

[]Hacker, Sally.L.“The Culture of Engineering:Woman, Workplace and Machine.”Women's Studies International Quarterly 4 (3) :341-353.

[]Lamont, Micháele.1993.Money, Morals, and Manners:The Culture of the French and American Upper-middle Class.Chicago:University of Chicago Press.

[]Lazzarato, Maurizio.1996.Radical Thought in Italy:A Potential Politics.Minnesota:University of Minnesota Press.

[]Light, Jennifer S.1999.“When Computers Were Women”.Technology and Culture, 40 (3) :455-483.

[]Mcilwee, Judith and Greggy, Robinson.1992.Women in Engineering:Gender, Power, and Workplace Culture.Albany:SUNY Press.

[]Millett, Kate, 2010.Politica Sexual.Madrid:Ediciones Catedra.

[]Ngai, Pun.2005.Made in China:Women Factory Workers in a Global Workplace.Duke:Duke University Press.

[]Oreglia, Elisa.2013.From Farm to Farmville:Circulation, Adoption, and Use of ICT between Urban and Rural China, University of California, Berkeley.

[]Peta Tait.1993.“Original Women's Theater:The Melbourne Women's Theatre Group 1974-77.”Theatre Journal 4 (1) :560-562.

[]Pini, Barbara.2017.Masculinities and Management in Agricultural Organizations Worldwide.London:Routledge.

[]Rothschild, Joyce.2000.“Creating a Just and Democratic Workplace:More Engagement, Less Hierarchy.”Contemporary Sociology 29 (1) :195-213.

[]Sheppard, Deborah L.1989.“Organizations, Power and Sexuality:The Image and Self-image of Women Managers.”The Sexuality of Organization, 139-157.

[]Standing, Guy.2011.The Precariat:The New Dangerous Class.London:Bloomsbury.

[]Sun Ping and Magasic, Micheal.2016.“Knowledge Workers, Identities, and Communication Practices:Understanding Code Farmers in China.”Communication, Capitalism&Critique 14 (1) :312-332.

[]Takhteyev, Yuri.2012.Coding Places:Software Practice in a South American City.Cambridge, MA:MIT Press.

[]Vehviläinen, Marja and Brunila Kristiina.2007.“Cartography of Gender Equality Projects in ICT:Liberal Equality from the Perspective of Situated Equality.”Information, Community and Society 10 (3) :384-403.

[]Wajcman, J.2010.“Feminist Theories of Technology.”Cambridge Journal of Economics, 57 (10) :143-152.

[]Wallis, Cara.2015.Technomobility in China:Young Migrant Women and Mobile Phones.New York:NYU Press.

注释

1 城中村是指在城市中心地段出现的人口密度大、卫生居住条件差、租金便宜的滞后地段。城中村通常游离于现代城市管理之外, 其居民多为外地打工人员。

责任编辑:wyx