社会学理论

差序格局、圈子现象与社群社会资本_尉建文

![]()

![]()

差序格局、圈子现象与社群社会资本

尉建文 陆凝峰 韩杨

原文发表于《社会学研究》2021年第4期。

提要:中国社会结构中的“差序格局”是社会资本本土化研究的社会基础,社群中的“圈子现象”则是社会资本本土化研究的组织基础。中国社会的人际关系在个体层面呈现出以“己”为中心的差序格局,在社群层面则呈现出以精英(能人)为中心的圈子特征。基于此,本研究尝试提出一套符合中国社会情境的社群社会资本的概念和测量方法。基于典型案例的比较,研究采用社会网络分析技术,从信任、结构和资源三个维度,构建出四种社群社会资本的理想类型,发展出三个指标来度量社群社会资本。研究发现,社群精英能否相互信任形成稳定的圈子,社群精英是否在社会网络中处于中心位置,社群精英能否跨越社群内部各个小圈子,这三项指标能够反映中国社会文化背景下社群社会资本的意涵。

关键词:差序格局 圈子现象 社群社会 资本社会 网络分析

一、问题的提出

社会资本的作用机制会受不同社会文化和组织特征的影响。一方面,社会资本和关系主义现象并非中国文化所特有,其理论和概念体系也并不是中国社会所独属;另一方面,中国的一些本土性概念可以用现有的社会网络概念进行改造,使其具有更高的可测性和跨文化间的可比性,从而能够进入更广泛的学科话语体系(Earley,1989;Burtetal.,2000;Wellmanetal.,2002)。中国社会资本的本土化研究已对西方的相关理论和经验研究提出了异议。“强关系”假设修订&Tsui,2007)。因此,中国关系社会学的理论体系,必须最大限度地容纳、修订、改造相关的社会学概念,使其成为世界关系社会学的蓝本(边燕杰,2010)。

社群社会资本(Community Social Capital)作为一种重要的组织资源,受到社会科学领域诸多学者的关注。从情境来看,西方社会的结构特质依然是绝大多数研究的隐喻假设。在以个体取向和团体格局为特征的西方社会,社会资本的意涵是一种符合情境的表达和诠释,具有较高的理论解释力和方法效度(Nahapiet&Ghoshal,1998;Onyx&Bullen,2000;桂勇、黄荣贵,2008;Xiang,2011)。但将社会资本概念和测量运用于中国社会,反映中国关系主义的文化涵义,其概念意涵和测量效度尚有待检验和完善。社会资本如何体现中国组织中的资源分布,需要结合中国社会的结构特征以及中国人的组织行为模式,从社会本体论的角度去重新考量这一概念所能触及的范围(肖鸿,1999;李林艳,2004;翟学伟,2009a;尉建文、赵延东,2011)。

费孝通在《乡土中国》中阐述了中西方社会结构和社群分类的差异。在西方社会“团体格局”之下形成的社群为“团体”;而在中国社会“差序格局”之下形成的社群是“社会圈子”(费孝通,2005;Newcomb,1963)。这段论述构成了社群社会资本本土化测量的理论基点。基于此,本研究以“差序格局”和“圈子现象”为基础,提出本土化社群社会资本的概念与测量方法。本研究采用整体网的分析技术,从信任、结构和资源三个维度,建构了“一盘散沙型”“精英联合型”“山头林立型”和“精诚合作型”四种社群社会资本的理想类型,勾画出中国社群的本土化特征。在操作层面上,研究基于四川省茂县两个村落的典型个案展开。首先,绘制村落的网络派系图,分析精英子群(圈子)的信任程度;其次,测量精英子群在网络中的位置;最后,分析精英子群跨越不同子群,整合社群资源,促进共同行动的能力。本研究的意义在于,一方面结合中国社会与社群特质,特别是通过对社群内“圈子格局”的分析,尝试对社会资本进行本土化研究,以期推动和深化社会资本的研究。另一方面,在研究方法上丰富社会网络的经验研究,为社会网络分析技术运用的拓展和广泛应用积累一定的经验。

二、文献回顾

(一)“团体”格局与社群社会资本

西方社会是以“团体格局”为特征的社会。在团体格局下,个体的一个鲜明特点便是关系同等且边界分明。每个人与团体的关系是相同的,人与人之间的地位也是平等的。个人是相对于团体来说的,是分子对整体。在个人名义下,一方面是平等观念,在同一团体中各分子的地位相等,个人不能侵犯大家的权利;另一方面是宪法观念,指团体不能抹煞个人,只能在个人所愿交出的一份权利上控制个人(费孝通,2005)。由此可见,社会资本发生的前提在于个体是否愿意加入社群(或社团),并按规章积极参与相关的活动,取得该社团的认可。社会资本讨论的是社会中的个体自愿连接的各种方式,诸如市场、俱乐部、志愿者和非政府组织,等等。在这种单一社会类属(socialcategory)的结构格局中,个体接受团体的社会化,遵守团体的规范,养成团体的惯习而形成自我群体,自我群体又带来彼此间的认同感。维系团体格局的作用机制是外在的,并且以成员间的平等关系为基础(李林艳,2004;翟学伟,2009b;罗家德、王竞,2010)。

从社会层面来看,以“团体格局”为特征的社会的整合是通过个体联结资源实现的。信任、规范与互惠等社会资本要素就是社会连接的黏合剂,发挥了连带、维系的功效,体现出社群社会资本的意涵。因此,社群社会资本被定义为社群中的人际关系网络发展出的信任、合作以及良好的关系网络结构,其主要内涵分为结构、认知和关系(Nahapiet&Ghoshal,1998)。在具体的测量中,社群社会资本主要涵盖参与地方性社团或组织、地方性社会网络、非正式社会互动、信任、互惠、志愿主义、社会支持、社区凝聚力与社区归属感等九个方面内容。在此研究脉络下,中国学者提出了自己的社群社会资本测量指标。桂勇等总结出社区社会资本测量的七个维度:地方性社会网络、社区归属感、社区凝聚力、非地方性社交、志愿主义、互惠与一般性信任和社区信任。项军也设计了七个维度:社区认同感与归属感、人际交往频度、社区利益共同感、邻里互助、社区凝聚力、社区参与与社区信任。罗家德等则从关系、结构和认知三个维度用11个指标进行了测量(桂勇、黄荣贵,2008;项军,2011;罗家德、方震平,2014)。上述研究尽管对社群社会资本进行了本土化尝试,努力把中国社会的特质融入研究之中,但却没有从根本上区分“团体”与“社会圈子”两类社群的差异,没能跳出西方“团体格局”的研究范式。

(二)“社会圈子”与社群社会资本

与西方社会不同,中国主要的社会组织,或者说占社会支配地位的社会组织均是这类“社会圈子”型的社群。家庭、邻里、街坊属于社群,氏族、村落等大体也属于“社会圈子”社群。“社会圈子”是以某个个体或家庭为中心,依据差序关系所扩展出并聚集而成的一个社群(费孝通,2005)。无论是在文化根基还是在关系内涵上,“社会圈子”与西方社会的“团体”都存在较大差异。

首先是关系的起点不同。中国传统社会所注重的人际关系其意涵不同于西方,它不是独立个体之间通过交往而建立的可选择关系,而是以“己”和家庭为逻辑起点延伸出来的家族、亲缘关系和血缘关系。中国人的“关系”的实质是先赋性的,可表现为,“一个人似不为自己而存在,乃仿佛互为他人而存在者”(梁漱溟,2001),即天然血缘和地缘的关系保证了传统中国人关系的存在,其他关系的出现也是在原有关系基础上不断复制或延伸出来的。由此可见,中国的社会资本有别于西方社会的表现形式,呈现出内生性的特点(孙立平,1996)。在“伦理关系”的中国社会,诸如关系强度、信任类型等社会资本测量指标应用到中国社会时,其适用性就需要重新审视。

其次是信任的结构不同。从信任的角度来看,存在普遍取向的“一般信任”和特殊取向的“特殊信任”。“一般信任”作用范围较广,涉及组织群体甚至是陌生人的信任。在个体取向的西方社会中,个体之间保持着相互的独立性,两个独立的个体之间建立联系必定需要通过交往和不断互动来获得关系上的亲密性和信任。中国社会的“特殊信任”则以封闭网络作为信任范围的边界,其特征在于边界内的人际互信,边界之外则无此连带基础。社群成员彼此间血缘、地缘身份本身就能体现出社会资本的信任意涵。即便个体之间不存在任何形式的互动,但只要存在天然的血缘和地缘关系,同样能确保双方义务性和复制性地建立起亲密和信任的关系(Hwang,1987;罗家德、王竞,2010)。

最后是运作方式不同。从社群运作的角度来看,西方社会的“团体”是建构在角色塑造系统与社会交换理论基础之上的,是中心人物(领导者)为达到管理目的而在正式制度之外寻求的管理方式。团体的基础是西方上下级关系的平等互惠,其核心在于公平法则的互换。而中国“社会圈子”则是以认知心理学的归类(categorizationtheory)理论为基础,融合中国人的关系取向以及差序格局特征演化而成的,其上下级关系更多是工作关系、情感关系和身份关系的混合。其核心是领导者基于人情法则对部属的差别对待,用“亲亲”有等级的方式组织一群“自己人”,以争取更多的组织资源(罗家德、孙瑜等,2013)。

我们基于以上分析的总结,中国社会是以“差序格局”为特征的,资源整合主要是通过“社会圈子”来完成的。在圈子内部,同样存在差序格局,存在“亲信”“班底”的内核以及以熟人为主的外围。圈子的边界是模糊的,可大可小;关系是弹性的,可进可退(陈介玄,1994;罗家德、孙瑜等,2013)。在社群层面上,泛亲情化是人际关系成为社会资本的必要机制。社群成员围绕某些精英(能人)构建各自不同的关系网络,根据与精英(能人)的亲疏远近,层层推开,形成不同的圈层。中国的“社会圈子”与西方社会的派系(Clique)或俱乐部,虽然都是以个体为中心的非正式团体,但无论是在文化根基还是在关系内涵等方面都存在很大的差异(许烺光,1990;翟学伟,1993)。

三、研究设计

(一)本土化意涵与测量

本研究认为,社群社会资本本土化研究的重点在于,如何从社群中“圈子现象”的角度来体现社会资本的意涵与特征,重新界定和测量社群社会资本。为此,我们需要注意以下三点。

1.从个体的角度来看,社群精英的作用尤其重要。“社群圈子”的形成就是具有非凡品质的精英个体的引领和普通个体的追随、效忠相结合的结果。社群的起始通常是以某个个体为中心而逐渐扩展形成的,随着扩展的渐次展开,形成社群的核心与边缘。社群的规模与功能也取决于中心势力的大小与影响力(费孝通,2005)。罗家德等称之为“能人现象”,张江华则更激进地认为,“差序格局”这一概念所昭示的实际是中国社会的“卡里斯玛”性质。“卡里斯玛”人物不仅自发地产生而被社会被动地接受,而且也是社会的一个期待(罗家德、孙瑜等,2013;张江华,2010)。

2.从结构的角度来看,“圈子”之间的关系也值得关注。不同“圈子”之间的强弱对峙与整合是中国社群(社区)社会生活的基本形态。在社群内部存在“个人组织化”的过程,即经由一个人的人格与力量而形成公共性的社会组织。社群内部随时可能滋生出一个或多个以某个个体为中心的“圈子”,从而形成核心与边缘的架构,最终该社群也在“圈子”的形成与角逐中,被某个“圈子”支配或几个势均力敌的“圈子”瓜分(费孝通,2005)。这种社会“个人组织化”的现象时时刻刻都存在于中国社会之中,无论是中国古代的朋党政治,还是现代社会的各种小圈子,都是这一现象的体现。

3.从资源的角度,差序格局是一种资源配置模式。中国传统社会的“差序格局”并不仅仅是一种伦理道德的模式,它实际上还是一种对社会稀缺资源进行配置的模式或格局(孙立平,1996)。人们建立关系时考虑的主要是互利、互惠,以“己”为中心,围绕个人或一定群体建立自己的关系网络,积累人脉,在圈子内部实现人情与资源的交换。在某个“圈子”的“差序格局”中,由中心向外,成员占有的稀缺资源相对于自我的需求来说是逐渐递减的。中心成员常要通过各种手段,如礼物的流动、情感的联络、关系的运作等,加强与其他成员的关系;关系越亲密,越有可能被中心成员利用,以获得稀缺资源,实现其利益目标(李沛良,1993)。

基于以上分析,本研究把社群社会资本界定为:在一个社群之中,社群精英相互信任,形成领导核心圈,处于社会网络中心位置,跨越社群内各个小圈子,整合社群资源,促进集体行动,使整个社群受益。我们分别从社群精英之间的信任程度、社群精英圈子在社会网络中的位置以及社群精英跨“圈子”三个角度来构建测量指标。

1.信任性指标:主要是指社群精英之间的相互信任程度,看其是否能够形成一个稳定的小群体,从而保证社群精英之间的团结和领导力。

2.结构性指标:主要是指社群精英子群在社群网络中所处的位置,看其是否处于中心性位置,从而保证社群精英能够在网络中具有信息优势和控制优势。

3.圈子“桥”指标:主要是指社群精英子群能够充当社会网络结构中的“桥”,看其是否具有跨越不同圈子、整合圈子资源的能力。测量指标是社群精英是否与其他圈子成员存在联系。

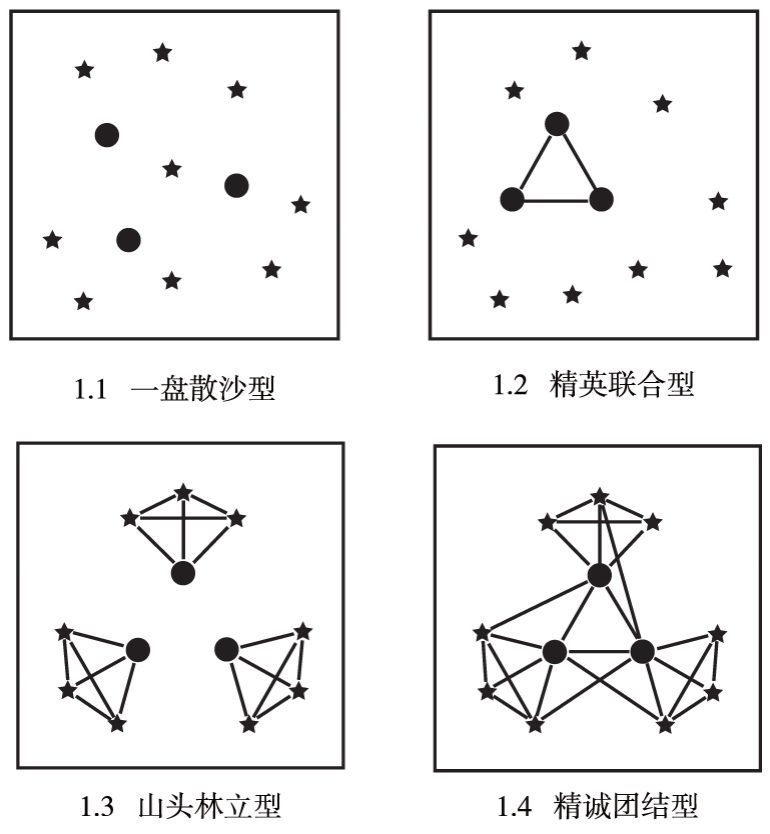

基于以上三个指标,我们可以把社群社会资本大致分为四种主要的理想类型(见图1)。

第一种类型是“一盘散沙型”,其特征是精英之间信任度不高,无法形成稳定的子群;精英和成员之间以及成员与成员之间联系皆少,社群整体信任度低,社群凝聚力差,社会资本低。

注:●表示社群精英;★表示社群成员

图1社群社会资本分类图

第二种类型是“精英联合型”,其特征是精英之间信任度较高,彼此能够形成相对稳定的子群;但精英子群在社群网络中的位置比较边缘,造成精英与社群成员对抗或不合作,无法整合社群资源,社会资本不高。

第三种类型是“山头林立型”,其特征是以精英为核心,在社群内部形成不同的小圈子;小圈子内信任度高,但各个圈子之间互动少,社群内部“山头主义”盛行,派系林立,形成内耗或斗争,整个社群信任度低,社群凝聚力差,社会资本低。

第四种类型是“精诚团结型”,其特征是精英的信任度较高,能够形成稳定的子群;精英子群在社群网络中处于中心位置,且精英子群能够跨越不同小圈子,与社群成员存在联系。该类社群整体信任程度较高,社群凝聚力强,社群精英能够动员社群资源,社会资本高。

(二)研究方法和数据来源

1.研究方法

本研究采用典型案例比较研究方法。个案研究方法在中国社会资本和关系网络本土化研究中已得到应用(阎云翔,2000;唐丽,2003)。关系个案研究的理论诉求既不是证实或证伪理论,也不是凭空创造理论,而是在“关系性整体”中通过理论与经验之间的往返澄清理论要素发挥作用的情境性条件,进而在新的适用边界下创新理论(王富伟,2012)。

本研究主要使用整体网的研究方法,具体数据收集分为三个步骤。一是确定观察单位。“家户”(household)是本研究的观察单位,主要根据村委会提供的户籍名册确定。在取得两个村的户籍名册之后,分别对村里的每个家户进行编号。每个家户对应一个序号,每个家户对应着一个户主,户主构成网络的节点。二是确定研究内容。在本次研究中,我们对五种类型的网络进行信息收集,分别是农忙网、聊天网、讨论网、帮忙网和信任网。本研究主要关注村落中的“讨论网”。三是选定收集工具,即整体网调查表格。表格中的第一行是数字,代表“家户”;第一列则代表此次调查涉及的五种网络。调研中,我们选择一名熟悉家庭状况的成员来完成整体网表格的填答。

2.数据收集与说明

在本研究中,我们选取四川茂县的Y村和X村作为研究对象。其中,Y村为观察村,X村为参照村。两个村的经济基础、地理条件、受灾情况、人口结构、民族特征等条件相似,但由于村落中社会资本的差异,在重建过程中X村的灾后重建工作远落后于Y村。之所以选择Y村作为典型个案,主要是因为Y村是汶川地震灾后恢复重建的一个成功范本。地震导致Y村的生产和生活遭受严重影响,损失惨重。但在震后一年多的时间里,Y村在获得外界援助但外界援助不直接参与建设的情况下,村民通过“自组织”方式迅速且圆满地实现了家园的“迁址”重建。55户全新的轻钢架结构住房全部落成,建成了采用新型材料结合羌族建筑风格的移民新村,灾后重建工作取得显著成绩(罗家德、孙瑜等,2013)。2012年,Y村被评为“四川省灾后重建优秀示范村”。在重建过程中,Y村人依靠共同协商、彼此信任确定了住房宅基地分配,形成了合作机制,换工互助,其间形成的丰富的社会资本以及强大的组织能力都非常值得研究和借鉴。

2008年11月-2012年4月,笔者的研究团队共组织和实施了三期调查。本研究使用的数据源于2012年4月研究团队在Y村和X村的第三次调查。在调查中,笔者主要根据两村的户籍名册进行数据收集。其中,Y村共确定55个家户,最终得到有效样本38户,样本有效率为69.1%。X村共确定30个家户,最终得到有效样本21个,样本有效率为70%。需要指出的是,在研究中,有三种情况的样本被视为无效样本。第一,凡是没有采访到的家户,即缺失家户按无效样本处理,予以删除;第二,凡是回答“不知道”的家户,按无效样本处理;第三,凡是对所填答问题模棱两可的、回答全为肯定或否定的家户,也按无效样本处理。

本研究主要关注两个村落的“讨论网”。从网络特征来看,Y村个体平均网络规模为8.6,表明平均每个成员会与8.6个家户发生联系,整体网络密度为0.2127,而网络中心势为47.75%;X村“讨论网”的规模平均为3.38,网络密度为0.1643,网络中心势为22.89%。由此可见,Y村的社会网络规模更大,网络密度更高,且网络中心性强,呈现比X村更高的社会资本。

四、数据分析

(一)信任性指标

本研究对信任性指标的具体测量是基于村落成员在社会网络中的结构对等性分析,采用了块模型(blockmodels)的建构思想(Whiteetal.,1976),把各个社群成员放到更大的集合之中,旨在考察村中内部网络是否呈现明显的子群(圈子)区隔,尤其是观察村落精英是否形成相互信任的小圈子。在社会网络分析中,精英(能人或明星)扮演着非常重要的角色,对于社群结构、组织信任和社会运动等都有着重大的影响(罗家德、孙瑜等,2013;Luo&Cheng,2015;Guetal.,2019)。目前,确定网络精英主要有客观和主观两种方法。客观法主要通过个体在网络中所处的中心性来确定;主观法则是根据研究者的需要和长期观察而确定。本研究采用主观认定法,通过在Y村和X村三年多的长期观察来确定网络中的精英--在村里拥有资源和社会影响力的政治精英、经济精英和社会精英。

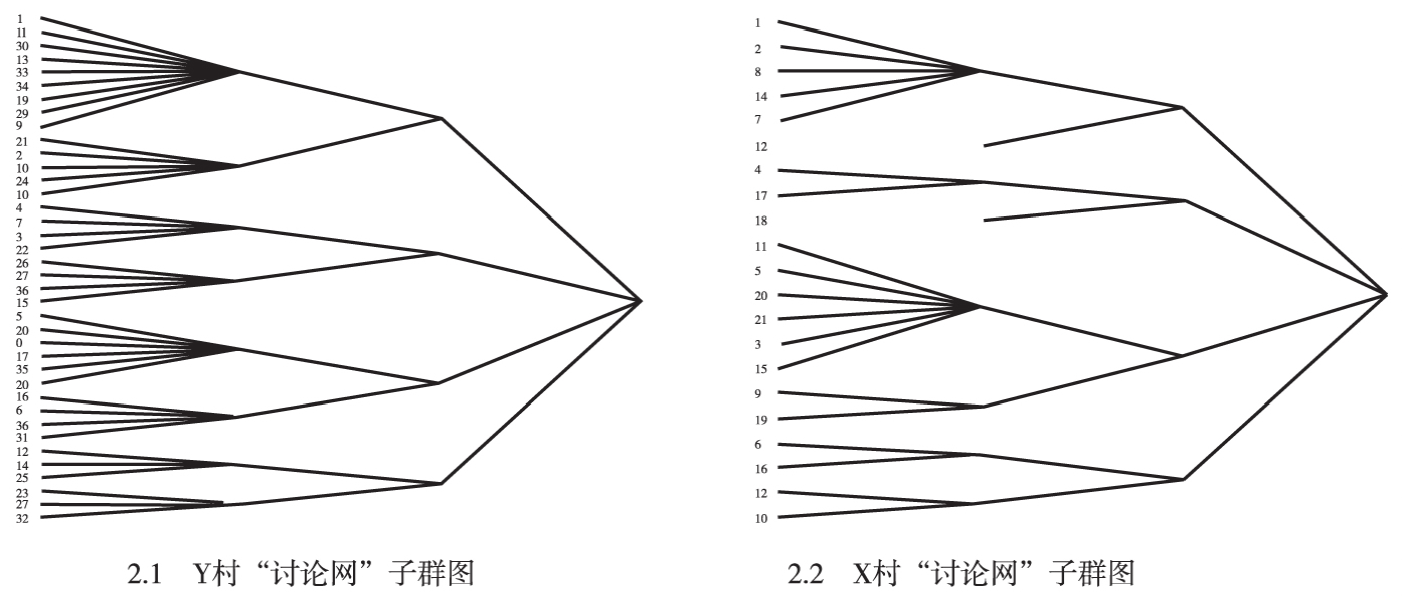

首先对Y村和X村的“讨论网”子群状况进行分析。如图2所示,在Y村,从各个子群的规模来看,第一子群的规模最大,人数为9人,其次为第五子群,人数为6人,而第七、八子群的规模较小,人数都为3人。具体分组情况如下。

图2Y村和X村“讨论网”子群图

第一子群的成员有:1,11,30,13,33,34,19,29,9(n=9)

第二子群的成员有:21,2,10,24,18(n=5)

第三子群的成员有:4,7,3,22(n=4)

第四子群的成员有:26,27,38,15(n=4)

第五子群的成员有:5,28,8,17,35,20(n=6)

第六子群的成员有:16,6,36,31(n=4)

第七子群的成员有:12,14,25(n=3)

第八子群的成员有:23,37,32(n=3)

通过分组我们发现,Y村的“讨论网”出现了较为明显的以精英个体为主的子群,主要集中在第一子群中。第一子群的精英个体包括13号(村支书)、1号(村长)、11号(村民兵连长)和34号(村中社会精英),村中精英“扎堆”的现象说明网络中的这些精英共同形成了较为明显的“信任边界”。

然后再看X村“讨论网”的子群性情况。该村共包含两个子群,四个二方组(dyad)和两个独立的个体。其中,两个子群的规模分别为5和6,具体分组如下。

子群———第一子群的成员有:1,2,8,14,7(n=5)

第二子群的成员有:11,5,20,21,3,15(n=6)二方组———第1二方组:4,17

第2二方组:9,19第3二方组:6,16

第4二方组:13,10独立个体——12,18

通过比较Y村和X村“讨论网”的子群分布可以发现:第一,从网络内部结构来看,X村包含了多种分组形式,既有子群性的形式,也有二方组的形式,同时还包括两个独立个体。这样多样化的分组类型说明,X村“讨论网”的内部结构不如Y村紧密。第二,在X村的“讨论网”当中,精英并未呈现统一集中的“子群”结构形式,而是表现为两个有精英的二方组。由上面的分组明细可以看到,4号精英个体(村民兵连长)和17号精英个体(前任村支书)组成了第1二方组;10号精英个体(村长)和13号精英个体(村医生)形成了第4二方组。由此可见,X村“讨论网”中精英的分布并不集中,呈现相对分散状态,精英之间的信任与合作程度相对较低。

(二)结构性指标

本研究的结构性指标主要关注村落网络中子群之间的关系,尤其是考察精英子群是否能在网络结构中处于中心性的位置。我们同样基于块模型的建构思想,运用CONCOR算法,得到两个村落“讨论网”的像矩阵(image matrix)。通过像矩阵对网络构型(configuration)进行分析,进而考察各子群之间的关系。

具体的构建方法如下:首先,分别弄清整个网络和划分出的各个子群的密度情况。然后取α标准(在此用整个网络的平均密度作为α的取值标准)进行赋值,把子群密度表中的各个系数(dn(n=i))与整个网络的平均密度(D)进行比较,如果dn>D,赋值为1;dn<D,则赋值为0。最终形成由0和1数值组成的矩阵便是像矩阵(刘军,2009)。表1显示的是Y村“讨论网”的密度矩阵。

表1 Y村“讨论网”的密度矩阵

子群序号 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

1 |

0.403 |

0.022 |

0.083 |

0.000 |

0.037 |

0.056 |

0.037 |

0.111 |

2 |

0.178 |

0.500 |

0.100 |

0.050 |

0.167 |

0.000 |

0.067 |

0.000 |

3 |

0.139 |

0.150 |

0.750 |

0.000 |

0.042 |

0.000 |

0.083 |

0.167 |

4 |

0.306 |

0.200 |

0.000 |

0.083 |

0.083 |

0.125 |

0.333 |

0.000 |

5 |

0.241 |

0.200 |

0.042 |

0.083 |

0.433 |

0.292 |

0.111 |

0.278 |

6 |

0.278 |

0.150 |

0.313 |

0.250 |

0.917 |

0.833 |

0.250 |

0.417 |

7 |

0.370 |

0.133 |

0.417 |

0.417 |

0.278 |

0.000 |

1.000 |

0.222 |

8 |

0.593 |

0.533 |

0.167 |

0.333 |

0.278 |

0.083 |

0.333 |

0.167 |

R2=0.237 |

|

|

|

|

|

|

|

|

由表1可知,就密度系数而言,Y村第一子群的系数为0.403,第二子群为0.5,第三子群为0.75,第四子群为0.083,第五子群为0.433,第六子群为0.833,第七子群为1,第八子群为0.167。作为α标准的取值,在之前的网络基本特征分析中,Y村“讨论网”的平均密度为0.2127。通过网络密度系数对比,我们可以得到Y村“讨论网”的像矩阵(详见表2)。

表2 Y村“讨论网”的像矩阵

子群序号 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

2 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

3 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

4 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

5 |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

6 |

1 |

0 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

7 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

8 |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

为了更好地对各个子群间的联系状况进行分析,我们以该网络的像矩阵为基础,将各子群视为点,以0和1赋值为判定连带关系是否存在的依据。通过统计各子群的点出度和点入度情况,具体分析Y村“讨论网”的网络构型(详见表3)。

表3 Y村“讨论网”各子群的点出度和点入度

子群序号 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

点入度 |

5 |

1 |

1 |

2 |

2 |

1 |

3 |

2 |

点出度 |

0 |

0 |

0 |

2 |

3 |

6 |

1 |

5 |

通过以上对Y村“讨论网”中各子群间的关系分析,我们可以得出以下两点结论。第一,圈内人的信任特征显著。表2清晰显示出,像矩阵中1的分布基本形成斜对角线的数据组合形态,这表明村民圈子内部的互动和信任程度较高,讨论活动基本集中于各自的圈内进行。这充分显示了中国人的圈子特征,符合中国社会的特质。第二,网络结构呈现“中心化趋势”,精英子群处于网络中心位置。通过表3可知,在点入度上,1号、2号和3号子群点出度都为0,说明他们没有与圈外成员讨论过重要事情,而6号子群的点出度值为6,这表明该子群成员倾向于与别的子群讨论。在点出度方面,精英“扎堆”的1号子群点入度为5,这说明Y村的绝大多数子群(除2号和3号之外),对于重要事件都会主动与1号子群成员商议。这说明,Y村的社会网络呈现“中心化趋势”,精英子群处在网络结构的中心性位置,他们在村落中掌握着权力,具有影响力。

使用同样的方法,我们再来分析X村“讨论网”的结构。通过计算X村“讨论网”的密度矩阵表可知,X村第一子群的密度为0.75,第二子群的密度为0.7;而在二方组中,第1二方组和第2二方组的密度都为0.5,说明它们只存在单向的关系形式,而第3二方组和第4二方组的密度都为1,说明它们是互惠关系。同样,由之前的分析可知,X村“讨论网”的平均密度是0.1643,根据α标准(密度)赋值得到X村“讨论网”的像矩阵。再以X村网络的像矩阵为基础,将各子群视为点,以0和1赋值为判定连带关系是否存在的依据,得到X村各子群的点出度和点入度(详见表4)

表4 X村“讨论网”各子群的点出度和点入度

子群(分组)序号 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

点入度 |

0 |

1 |

2 |

4 |

1 |

2 |

1 |

2 |

点出度 |

1 |

1 |

2 |

1 |

1 |

4 |

3 |

1 |

通过表4我们可以发现,与Y村“精英扎堆”现象形成鲜明对比,X村“讨论网”中精英分布呈现两个特点:一是精英分布较为分散,以两对二方组的形式出现,即第1二方组(分组号3)和第4二方组(分组号8);二是精英子群(二方组)处在网络边缘的位置,第1和第4二方组的点入度都为2,这说明他们在社会网络中与其他子群(分组)的联系并不密切,仅有1/4的子群(分组)成员与他们讨论重要事情。这就说明,X村社会网络结构中心化趋势较低,精英子群在网络结构中的位置相对比较边缘,影响力也较弱。

(三)圈子“桥”指标

本研究的圈子“桥”指标主要关注社群中精英子群的“跨圈能力”,具体采用“网络密度”指标和“圈子联系”指标来测量。

1.网络密度指标分析

本研究中网络密度具体计算步骤如下:首先,计算出村落精英个体与每个非归属子群成员的实际联结数;其次,分别求出每个精英个体与非归属子群成员间的最大联结数,两者比值即两个子群的网络关系密度;最后,综合村落精英子群与其他子群的网络密度,得到总的关系密度。通过表5可知,Y村精英子群与第8子群的联系最为紧密,其关系密度值为0.58;数值最小的是第3子群,仅为0.19。就整体而言,Y村精英子群与其他子群的整体关系密度值较高,为0.38。

表5 Y村精英子群与其他子群的关系密度

|

子群2 |

子群3 |

子群4 |

子群5 |

子群6 |

子群7 |

子群8 |

|

网络规模 |

5 |

4 |

4 |

6 |

4 |

3 |

3 |

|

精英个体编号 |

1 |

1 |

1 |

3 |

3 |

3 |

2 |

1 |

13 |

2 |

1 |

2 |

1 |

1 |

1 |

3 |

|

11 |

1 |

1 |

2 |

4 |

0 |

2 |

3 |

|

34 |

0 |

0 |

0 |

3 |

2 |

0 |

0 |

|

实际连接数 |

4 |

3 |

7 |

11 |

6 |

5 |

7 |

|

最大连接数 |

20 |

16 |

16 |

24 |

16 |

12 |

12 |

|

d |

0.20 |

0.19 |

0.44 |

0.46 |

0.38 |

0.42 |

0.58 |

|

D=0.38 |

|

|

|

|

|

|

|

|

注:(1)“网络规模”这一行表示的是各子群成员数量。(2)“精英个体编号”汇报的是精英个体与其他子群中成员的连接数。(3)d为关系密度值,公式为实际连接数/最大连接数(精英人数×各子群人数)。(4)D为整体关系密度值,即为d的平均值。

表6 X村精英二方组与各组别的关系密度

|

组别1 |

组别2 |

组别3 |

组别4 |

组别5 |

组别6 |

组别7 |

组别8 |

网络规模 |

5 |

1 |

2 |

1 |

6 |

2 |

2 |

2 |

最大联结数 |

10 |

2 |

4 |

2 |

12 |

4 |

4 |

4 |

第一关系组(编号) |

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

1 |

0 |

— |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

17 |

0 |

0 |

— |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

d1 |

0.1 |

0 |

— |

1.0 |

0 |

0 |

0.5 |

0 |

D1=0.23

第四关系组(编号) |

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

2 |

— |

13 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

— |

d2 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.08 |

0.5 |

0.5 |

|

D2=0.15

![]()

Dt=0.19

![]()

注:d1为第一精英关系组与各组别的关系密度值,d2为第四精英关系组与各组别的关系密度值,D1为第一精英关系组整体关系密度值,D2为第四精英关系组整体关系密度值,Dt为整体关系密度值。

在X村的网络中,精英集中表现为两个二方组。从表6可以看到,第1二方组与各组别的关系密度(D1)值为0.23;第4二方组关系密度值(D2)为0.15。通过两个关系组的总关系密度的均值可知,X村“讨论网”中的“精英圈”与各组别的总体关系密度值是0.19,这远低于Y村的0.38,说明与Y村相比,X村的精英在村落社群网络中处于相对边缘的位置,在网络中权力小,影响力差,社群社会资本相对较低。

2.“圈子联系”指标分析

“圈子联系”指标是指村落精英子群中的精英个体与其他子群(分组)全联系的比例。这是一个更为严格的指标,它能够从关联深度来探讨村精英的“跨圈”能力。计算方法为:如果精英个体与所有其他子群(分组)都存在联系,那么记为1,否则记为0;根据此结果,计算出精英子群与其他子群(分组)的联系比例。

表7 Y村和X村精英与其他子群全联系的情况

(分组编号) |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

联系比例(%) |

Y村 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

- |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

13 |

- |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

11 |

- |

1 |

1 |

1 |

1 |

0 |

1 |

1 |

0 |

34 |

- |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

小计 |

|

|

|

|

|

|

|

|

50 |

X村 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

关系组(1) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

1 |

0 |

- |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

17 |

0 |

0 |

- |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

小计 |

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

关系组(4) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

1 |

- |

0 |

13 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

- |

0 |

小计 |

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

从表7可知,Y村和X村精英子群与其他子群的关联深度存在显著差异。在Y村的网络当中,精英子群有两个精英个体与其他子群发生全联系,该子群的“圈子联系”指标为50%;而与之相比,X村的两个精英二方组与其他子群关联比例都为0,即在该村的两个精英关系组中,没有一个精英个体能够跨越所有小圈子。由此可见,Y村的精英更能够跨越村落社群中的小圈子,从而提高村落的凝聚力,增强村落的资源动员和共同行动。

五、结论与讨论

(一)简要总结

从社会层面来看,中国社会讲究“伦理本位”,其结构呈现“差序格局”特征,这构成了社会资本本土化研究的社会基础;从社群层面来看,中国社会特有的“圈子现象”构成了社会资本本土化研究的组织基础。本研究采用社会网络分析技术,从信任、结构和资源三个角度,构建了四种社群社会资本的理想类型,提出社群社会资本的测量指标,构建了本土化社群社会资本的测量方法。基于Y村和X村两个汶川灾后重建村的比较,本研究发现,Y村社群精英能够形成较为稳定的圈子,圈子在社会网络中处于中心性位置,且社群精英能够跨越村落内部各个小圈子,从而增强村落信任,提高村落凝聚力,整合村落资源,能够体现中国社会文化背景之下社群社会资本的意涵。

1.信任维度。信任是社会资本的重要维度,体现了群体成员之间的信任关系,结构上表现为相对分离且边界明确的封闭网络形式。本研究中Y村精英的信任是以统一的凝聚子群方式表现出来的。村落精英集中在一个子群中,包括三名村委会成员和一名社会精英,网络规模大,网络结构稳定。作为参照的X村则与之不同,它的精英集中在两个二方组中,其网络规模和稳定性都逊于Y村。

2.结构维度。网络结构作为社会资本意涵的重要组成部分,是社群社会资本的重要内容。在本研究中,Y村的精英子群的网络优势明显,与各子群的关系呈现出“中心化趋势”的形态,表现为内向中心性的关系模式,即精英子群处在各子群讨论活动的中心以及网络中的核心位置。反观X村,两个有精英的关系组别在网络中的位置并不突出,处在相对边缘的位置。

3.资源维度。中国社会的差序格局使得社群成员内部圈子隔离,信任程度低,合作行为少。这就需要某种力量对网络资源进行整合与动员。在本研究中,相较于X村,Y村的精英具有更强的“跨圈”能力,具体反映在两个方面:(1)Y村的精英个体与其他子群联系广泛且紧密;(2)Y村的精英子群与其他子群具有更优的关联深度。

(二)研究贡献与局限

本研究的贡献不仅在于对社会资本测量技术的推进,更为重要的是实现了从“差序格局”到能人现象之间的逻辑转换,发展和深化了“差序格局”的内涵。许多数学者在研究“差序格局”时,强调“差序格局”是一种平面的、以自我为中心的关系网络,其核心是以“自我”或“己”为中心,社会关系平面一圈一圈地往外“推”。本研究则是在“差序格局”一体多维动态结构的基础上,提出其核心是“能人”,社会关系是围绕某个“能人”一层一层立体“建构”起来的。“圈子”的大小(边界)取决于“能人”的势力和影响力。在整个社群中,由于不同“能人”的存在,就会出现一个或多个以“能人”为中心的“圈子”。圈子内部之间人情、面子等资源的交换以及不同圈子之间的强弱对峙与整合形塑了整个社群结构。在这个意义上,“差序格局”不仅能用于理解产生于农业的生产方式和乡土社会,也能用于解释现代社会。只要中国社会尊卑有序的价值观和社会现实不变,“差序格局”和差序人格就会继续存在。差序格局与团体格局之间存在的是社会结构原则的差异,是基本价值观的差异。如果能够充分理解和发掘其丰富内涵,差序格局完全有可能成为一种具有普世意义的理论概念(阎云翔,2006)。

必须承认的是,本研究依然存在一些局限。

1.从研究方法来看,本研究提出的社群社会资本的四个“理想类型”,在案例分析中只选择了两个案例进行分析,而且与“理想类型”也没有完全对应,这在一定程度上可能会影响到论证的完备性。本研究的重点是提出构建本土化社会资本测量的主要指标,指标的信效度问题也还有待更多研究来完善和验证。

2.本研究所提出的测量指标,适用于社会网络规模较小、网络同质性较强且以自组织为特征的社群或组织。对于社群成员规模大且异质性高的城市社区或者其他社会组织,则需要应用复杂网络的理论和分析技术,这属于“网络的新科学”(newscienceofnetworks)研究范畴(Watts,1999)。

3.在社会网络分析方法上,除了本研究所使用的块模型方法,还有一些不同方法可以尝试(Luoetal.,2017)。

综上,本研究只是结合中国社会情境的一次经验探索,希望能够成为社会资本研究的一种本土化视角,为今后的研究积累实证经验,以推动未来更加深入的研究。